В дюнах

***

Пост русских находился в 250 метрах от нас. Мы получили приказ добыть пленных, которые нужны были немцам для работ. Добровольцев оказалось человек 70, но командир отобрал 11. Я попал в их число.

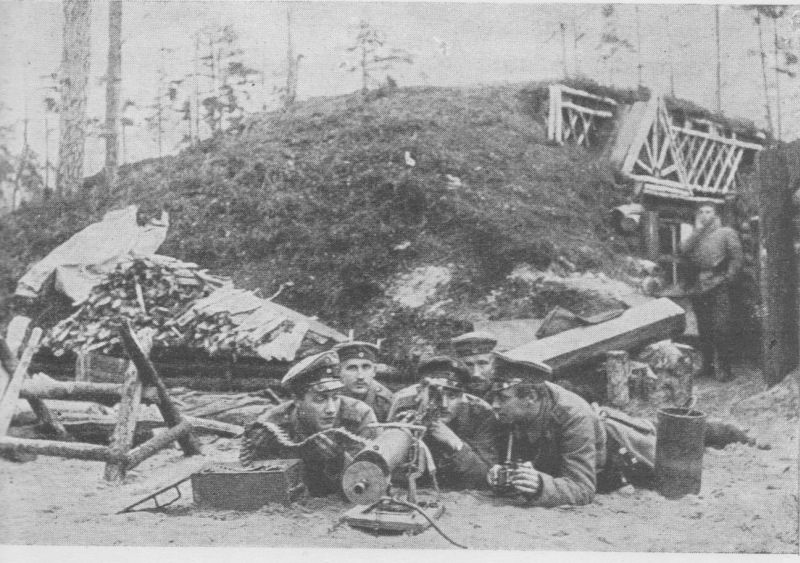

По плану мы разделились на три группы, с нами отправился командир Хогглунд. Мы были вооружены ручными гранатами, винтовками, топорами и ружейным гранатометом.

Ровно в девять вечера отряд выступил. Тогда стояла поздняя осень, дело было в конце ноября. Безветренная погода, месяц скрылся за тучами. Вернее, одной лохматой тучей. Такая заслонка как будто появилась специально: яркий блеск луны нам сегодня ни к чему!

Мы ползли цепью в сторону вражеских укреплений, уже совсем рядом была колючая проволока. В шести-семи шагах от нас сторожевой пост противника. Мы отчетливо слышали разговор русских. Кажется, их было пять. А говорили о какой-то ерунде, то ли о шкалике, то ли о штофе водки. Один из русских смеялся заливисто, по-мальчишески. Нашел время! «Ну погодите, иваны! Сейчас будет еще веселее!» - подумал я.

Замерев, мы лежали и ожидали знака от командира. Вдруг я почувствовал какое-то волнение в наших рядах, шепотом передавалось распоряжение по-шведски: «В стороны, по бокам!»

Из середины на миг поднялась чья-то фигура, мгновение, и раздался взрыв ручной гранаты, за ней второй, третий… Мы открыли стрельбу из винтовок. В это же время заговорил новенький гранатомет, последнее слово техники, наша гордость.

Мне до сих пор снится тот свинцовый ад. Тогда нами было брошено несколько десятков ручных гранат, около 30 штук выпустил красавец гранатомет.

Командир и несколько егерей проникли через заграждение и пошли в атаку, крича по-русски «Руки вверх!»

Один из противников упал, другой поднял руки.

- Марш, марш, Иван! Часто! – подразумевая «быстро», приказал Хогглунд.

Это была моя первая атака, да и вообще первый бой. Мне только что исполнилось 19. Признаюсь сейчас, что я очень испугался пальбы, взрывов гранат и особенно этого сущего дьявола – безотказного, заботливо смазанного маслом гранатомета. Но тогда я не мог показать никому, что испугался, я швырял одну гранату за другой, сжимая зубы и считая: «Пять… Шесть».

Вдруг резкая боль пронзила правую руку. Неужели я ранен? Граната выпала, оказавшись у моих ног. Я попытался отскочить в сторону, но не успел: как будто удар молнии поразил меня – в детстве, на пляже, молния меня задела, и я запомнил это прикосновение электричества – сейчас, кажется, молния попала в голову! Я почувствовал сильный толчок, потом потерял сознание, но, видимо, ненадолго, так как видел боевых товарищей, танцующих на ветру на побережье чужого Рижского взморья. На белых дюнах у края воды цвета металла под черным лохматым месяцем они плясали танец смерти. И это не было поэзией или мистикой, это была реальность.

В общем-то я не собирался умирать, я не чувствовал никакой отстраненности, я был всей душой с ними. Я только очень сожалел, что не докинул гранату.

Неожиданно небо запылало. Начался пожар? Мимо бежали люди. Я пытался приподняться, но не мог и пошевельнуться.

Потом я узнал Фриберга, который закричал по-шведски, что я ранен. Он потащил меня, уцепившись за ворот моего мундира. На помощь пришли другие егеря. В их числе был милый сентиментальный Герцен. Он расстегнул мне ворот, и действительно полегчало!

«Друзья мои, прекрасен наш союз!» - почему-то вспомнил я.

Когда доктор Сальман (по-немецки «Зольман», в Риге очень много евреев с немецкими фамилиями, по-шведски мы называли его «Сальман», а по-фински «Сальмари») бинтовал мое лицо, мне было дозволено «плюнуть ему в жидовскую рожу». Он согласился на это, так как не имел под рукой никакой анестезии и хотел так облегчить мои страдания. Наш милый добрый Салми, я никогда тебя не назову жидом!

Мои глаза были набиты песком, расплавленным металлом и кровью. Я не видел ничего, поэтому при всем желании не мог плюнуть в Салми. Когда же доктор прочистил мои глаза, еще до нанесения повязки, и я чуть приоткрыл один глаз, мой вопрос был: ”Поймали ли Ивана? ”

«А когда русские не сдавались в плен?» - поинтересовался Салми. «Они, простите, как тараканы, сдаются и размножаются!» - еврей посмеивался добродушно, радуясь, что ко мне вернулось зрение.

Через 4 дня я получил железный крест за взятие «языка». Его превосходительство генерал-лейтенант Вайнике сам повесил награду на мою грудь. Потом две недели я валялся в госпитале в Туккуми, потом три недели в Митау, в пансионе Мунка. После этого меня направили в Штеттин. Рана зажила, уже в конце лета я опять просился на фронт.

13 августа 1917 года я был направлен в батальон финских егерей.

Да, а как же пленный? Его доставили в штаб. Парень был перепуган до крайности, не мог выговорить и полслова, но когда в его желтых от природы зубах заблестела сигара с золотой каемкой, он разговорился и даже засмеялся особенным звонким, почти детским, смехом.

- Петр он, Петр Алексеевич, 18 лет от роду, из 55 Сибирского стрелкового полка, крестьянин, - на мой вопрос об Иване ответил сослуживец, когда мы снова встретились.

Оказалось, что пленного направили в ставку, кажется, конюхом при Маннергейме. Так по крайней мере болтали егеря. Мой товарищ в лицах рассказал, как офицеры шутили с русским:

- Не возгордись, Иван!

- Петром меня зовут.

- Ну ладно, извольте, Петр Алексеевич! А письмецо домой не хотите черкнуть?

Парень покраснел до корней волос. Все думали, от счастья! А он, оказывается, и писать-то не умел, больно застеснялся!

Кто-то из ребят написал по-русски письмо за Петра Алексеевича, не зря ведь наши егеря кадетский корпус кончали в самом Петербурге!

**

Примечания автора

Ну вот и все. Закрываю книгу про веселые похождения финских егерей в Первую мировую. Судьба пленного не известна, хотя постойте! В другой книге, про историю Зимней войны, наткнулась я на воспоминания некоего Илмари Ярвинена. Рассказывается в них, что встретил на войне Илмари, пожилой офицер финской армии, другого седовласого командира, Петра Алексеевича Полтавцева. Странное совпадение, правда?

- Петр Алексеевич, как поживаешь? Рижское взморье-то помнишь? – спросил егерь с теплотой в голосе. Кто же не любит воспоминаний молодости!

Не ответил ему Петр Алексеевич…

Свидетельство о публикации №208051300600

Тема Финского егерского батальона, меня интересует очень давно.

Ну, во-первых не секрет, что именно это воинское подразделение:

а) стало катализирующим началом формирования финской национальной армии,

б) послужило костяком офицерского корпуса будущей финской армии.

Причем, стоит специально отметить, что принадлежность к Егерскому батальону благоприятно сказывалась на скорости продвижения офицера по службе. Во время Войны Освобождения многие бывшие егеря командовали не только бригадами и дивизиями.

Одно время хотел даже написать статью для "Школы жизни" о лиепайском периоде формирования батальона, но, к сожалению, информации на русскоязычных сайтах об этом не нашел вообще.

Так что готов сотрудничать.:) Правда, пока не вижу, какая от меня может быть в этом польза.

Единствено, если вот такая. Очень маленькая. Милла, посмотри.

Не буду утверждать на 100%, но на 99 - множественное число слова "егерь" не "егерИ". "ЕгерЯ". Если сочтешь необходимым, подправь.

Всего самого доброго. Игорь

Константин Кучер 15.10.2010 17:33 • Заявить о нарушении

Да, тема очень интересная. Она требует полного погружения, то есть от меня в данном случае времени.

Со всем согласна, что ты говоришь! По поводу слова "егерь" - сейчас оно звучит как устаревшее, поэтому лучше, наверное, использовать слово "охотник" - я такую версию где-то видела. Дело в том, что эти самые "вольные стрелки" использовали в начале 20 века русское слово, по-фински так и получилась калька, то есть прямой перевод - "jääkäri", кстати, вообще похоже на наше "якорь"!

И сейчас, говоря о том Кайзеровском 27 батальоне, мы обратно переводим с финского - "jääkäri" - получается "егерь".

Поэтому я специально стала склонять его как "егери", а не "егеря".

В общем, я предлагаю использовать слово "охотник".

Тебе спасибо большое за рецку, обязательно вернемся к этой теме.

С уважухой,

Милла Синиярви 15.10.2010 18:06 Заявить о нарушении

Константин Кучер 15.10.2010 20:53 Заявить о нарушении

Егерские войска, егеря (от нем. Jäger — охотник) или стрелковые войска — лёгкая пехота.

Название «егеря» впервые встречается в Тридцатилетнюю войну. «Егерь» в переводе с немецкого означает «охотник, стрелок». В прусской армии егеря (их набирали из сыновей лесничих и охотников) доказали свою эффективность в Семилетнюю войну. Для действий на пересеченной местности нужны были не стройные сомкнутые ряды, а небольшие отряды ловких и метких стрелков, способных действовать поодиночке. В русской армии по образцу европейских были созданы отделения лёгкой стрелковой пехоты. «Гренадеры и мушкетеры рвут на штыках, — говорил Суворов, — а стреляют егеря».

Как постоянное войско, егеря, прежде всего, появляются в Пруссии при Фридрихе Великом.

В Австрии егерские войска получили постоянную организацию лишь с 1808 года. Во Франции они, под названием «chasseurs à pied», возникли во время 7-летней войны. В Пьемонте — в 1842 году, под именем «берсальеров».

Появление егерских войск в России относится к 1765 году, когда командовавший финляндской дивизией граф Панин сформировал при ней егерский отряд из 300 человек.

Затем число егерских частей стало постепенно увеличиваться, а сам этот род войск подвергался различным преобразованиям, последним словом которых являются стрелковые полки и батальоны.

***

Латы́шские стрелки́ (латыш. Latviešu strēlnieki) — личный состав стрелковых частей, сформированных в 1915 году во время Первой мировой войны из жителей Лифляндской, Курляндской и Витебской губерний. В 1916 году развёрнуты в Латышскую стрелковую дивизию.

Милла Синиярви 16.10.2010 06:04 Заявить о нарушении