Тропы

МАРК ШПОЛЯНСКИЙ

ТРОПЫ

Повесть

Израиль

2008

2

Редактор Семён Габай

Обложка Алёны Ягудаевой

Марк Шполянский. ТРОПЫ. Документальная повесть.

Количество страниц 230.

Издательство «Звёздный ковчег»

Израиль, Нетания, 2008

© Марк Шполянский. Все права

принадлежат автору

© Издательство «Звёздный

ковчег»

ИЗРАИЛЬ

2008

3

ОТ АВТОРА

Я сижу у моря, у большого синего, Средиземного…

Так и не стало оно мне родным. Всё время вспоминаю

горы – малые, большие, крутые.

Закрываю глаза и лечу над тропами Тянь-Шаня,

Памира, Кавказа … где мы только не были.

Вот обо всём этом я и хочу рассказать

Вам…

Вам…

Им…

Читая эту книгу, вы побываете вместе со мной и

моими друзьями-туристами во многих горных районах

некогда самой большой страны на свете – Советского

Союза, который, как говорится, «канул в Лету», но

память-то никуда не девалась. Так что давайте вместе

пройдёмся по туристским тропам Тянь-Шаня, Памира,

Кавказа и даже Камчатки.

Описания путешествий следуют не в хронологичес-

ком порядке, а по районам, где мы с ребятами бывали в

разные годы и разных условиях.

Главное – как говорил великий странник Николай

Пржевальский:

«А ещё жизнь прекрасна потому, что можно

путешествовать»…

4

5

Глава 1

Секция «ЗОДЧИЙ»

6

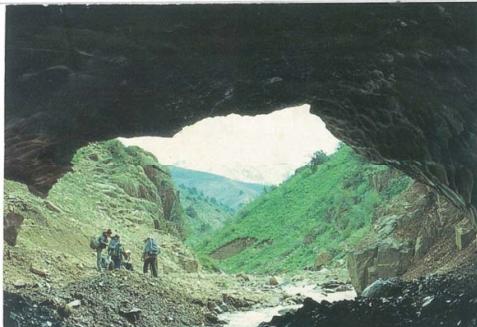

Юго-Западный Тянь-Шань

7

Дорогие друзья!

Я начинаю рассказ о былых походах с воспоминаний

о нашей замечательной когда-то секции горного туризма

«Зодчий» при Союзе архитекторов Узбекистана. Теперь,

по прошествии многих лет, отчётливо видно, что вот тот

порыв молодости, который казался нам занятием спортом

и просто физкультурой, на самом деле была наша жизнь.

С чего же всё началось, откуда всё пошло, кто был

первым, кто был зачинателем? Французы говорят: «Шер-

ше ля фам». И вот этой «фам» была Наташа.

Знал я Наташу в общем-то давно, через нашего обще-

го приятеля, известного в своё время альпиниста, горного

туриста, так сказать, первого поколения. Звали его

Геннадий Лаврентьев, он был интересный, неординарный

человек, поэт, бард, диссидент, любитель женщин – ах,

как он пел у костра!

Горный туризм в то время только, как говорится,

вставал на ноги, появился городской клуб, создавались

туристские секции, и всё это вылилось в мощное

туристское движение.

Мысль о создании своей секции при Союзе

архитекторов впервые промелькнула именно у Наташи.

Мы с ней были как бы одного цеха, т. е. оба архитекторы,

но работали в разных проектных институтах. По работе

мы не сталкивались, а вот в горах довольно часто на

маршрутах «ПВД» («поход выходного дня»). И вот как-то

в один прекрасный вечер у туристского костра она и

выдала идею о создании секции при родном «Союзе», где

нас согреют, обласкают, то есть дадут помещение, помо-

гут в приобретении снаряжения и т.д., в общем, будут

всячески нам содействовать.

А мы, конечно, изо всех сил обязуемся прославлять

родную организацию спортивными успехами и

достижениями, участвовать и побеждать в туристских

8

соревнованиях и походах, в общем, гордо нести знамя

Союза архитекторов по долинам и по взгорьям.

Ну, это всё так, для «понта», а на самом деле хотелось

собрать людей, любящих природу, путешествия,

туристские костры и песни, а заодно жаркие диспуты о

бытии и сознании. В общем, тех, для которых туризм

– смысл их жизни.

К тому времени я как бы закончил свою спортивную

карьеру в горном туризме, выполнил и перевыполнил

всяческие нормативы, имел высокий разряд «КМС»,

звание инструктора и другие достижения, так что

захотелось стать простым любителем природы, и,

учитывая мой опыт, делать всё на профессиональном

уровне, что даёт в первую очередь безопасность в

путешествиях и радость покорения дикой природы.

И вот, вдохновлённый и одухотворённый идеей

создания туристской секции, я представил наш план на

заседание Правления Союза архитекторов, где он получил

добро и всяческие дружеские пожелания. Оставалось

самое главное – подобрать коллектив. В подвале Дома

архитекторов была масса всяческих помещений, и нам

выделили довольно большую комнату, мы её быстренько

обустроили, известили о наборе, и к нам потянулся народ.

В основном это были работники проектных

организаций, лица умственного труда, которым остро

необходимо иногда двигаться, и они в большинстве своём

и составляли туристскую общественность города.

Расположение в центре города, своё помещение, ну и

вывеска: «Секция «Зодчий» при Союзе архитекторов»

действовали привлекательно, но отбор был тщательным и

бескомпромиссным. Мы практически не брали тех, кому

до 30, за исключением, конечно, девушек, которые

должны были украшать наши сборы. Когда тебе за 30, то

ты уже умудрён, рассудителен, имеешь туристический

9

опыт, а главное – туризм – это твой образ жизни, и тогда

нам всем вместе хорошо и комфортно.

Наконец-то после всех организационных работ мы

занялись подготовкой к весеннему 10-дневному походу в

нашем родном районе Юго-Западного Тянь-Шаня. Мы –

это ведущая тройка секции: я – руководитель,

ответственный за техническую подготовку Александр

Борисович и, естественно, завхоз Виталий Михайлович,

который сразу же получил кликуху «доцент». А он

действительно, как мы потом узнали, был доцентом на

кафедре в ирригационном институте.

Процесс разработки маршрута нам всегда нравился

больше всего, это, пожалуй, самая творческая часть

туристского похода.

К сожалению, в то время настоящего картографичес-

кого материала не было, он, как и многое другое, был

секретным. Все пользовались так называемыми «крока-

ми», т. е. от руки примерно в масштабе 1:100 рисовались

схемы или втихаря копировался рельеф настоящих карт

туристами, которые работали на топографических

предприятиях.

Причём им приходилось намеренно стилизовать и

маленько искажать изображение в целях т. н. личной

безопасности.

Так продолжалось вплоть до «перестройки», и где-то с

1985 года, когда всё хозяйство перевели на хозрасчёт,

наконец-то появились в продаже настоящие карты с

нанесением горизонтального рельефа, подробными

обозначениями рек, ручьёв, троп и т. д.

Но тогда все постоянно путались, редкие походы

проходили без ошибок: то не на тот перевал взобрались,

то вообще невозможно было сориентироваться – «и где

мы?».

Но, с другой стороны, это пахло романтикой, мы

10

чувствовали себя этакими Колумбами.

Учитывая все эти обстоятельства, хотелось, чтобы

первый поход нашей секции прошёл без сучка и

задоринки, а посему выбрали наиболее знакомый нам

район. У меня была большая личная картографическая

подборка, которую я начал собирать ещё в бытность моих

спортивных путешествий; но и в библиотеке клуба

туристов по этому району, как основному в нашем

регионе, было полно материалов.

Естественно, мы никогда не повторяли чьи-то походы,

всегда вносили свои коррективы. В каждом путешествии

должна была быть своя изюминка. Что-то новое,

неизведанное, далёкое, туманное. Вот и этот поход был

запланирован так, что часть его проходила по

знаменитому Алямскому кольцу, но только первая часть,

а затем по не хоженному никем из нас хребту Саргардон.

Но вот, наконец-то настал долгожданный день, мы с

утра собираемся в Доме архитектора, последние

приготовления, окончательная раскладка груза, и в 14

часов на стареньком «Пазике» выезжаем до слияния реки

Чаткал с рекой Ак-Булак. Это километров сто от

Ташкента. Дальше дорога идёт вдоль реки Ак-Булак до

кордона Чаткальского заповедника. Это точка, куда мы

должны выйти в конце похода, а сейчас наш путь по

набитой тропе вдоль реки Чаткал – к легендарному

перевалу Алям.

Мы сидим у костра, гоняем чай, рассказываем всякие

байки, а завтра с утра - радиальный выход на перевал

Алям. Пойдут только 5 человек, остальные займутся

добычей золота.

Я не оговорился – действительно река Чаткал издавна

славилась у золотодобытчиков, даже на нашей стоянке

мы обнаружили два сита для промывания песка, так, что

если, не дай Бог, что-нибудь намоем, то, видимо, наш

11

поход так и закончится «золотой лихорадкой».

Слава Богу, пронесло, кроме золотистого на цвет

пирита ничего не нашли.

Ура! – поход продолжается. Перевал Алям, пожалуй,

самый посещаемый ташкентскими туристами, а

знаменитое Алямское кольцо знали во всём бывшем

Союзе. Для многих это любимый весенний маршрут,

прохождение которого занимало 5 – 7 дней. Обычно

ехали автобусом до посёлка Брич-Мулла и шли вверх по

реке Кок-Су.

Живописные поляны, реликтовые берёзовые рощи, а

что стоила так называемая «щель»! Это место, где две

скалы, расположенные на разных берегах, настолько

близко подходят друг к другу, что вода пробивается

сквозь них действительно как из щели, образуя затем

довольно большую «ванночку», где так приятно

поплавать.

Вообще это высший кайф – разморённым, потным,

усталым плюхнуться в холодную воду этакой ванночки.

Через два дня подходили к перевалу Алям, где в

начале мая был ещё местами снег, но на южной стороне

уже вовсю цветут тюльпаны.

Далее группы спускались на реку Чаткал и вниз к

мосту до её слияния с рекой Ак-Булак, а там уже

описанная ранее дорога к остановке автобуса, идущего из

посёлка Брич-Мулла в Ташкент. Кстати, по ней мы и

будем возвращаться в конце нашего похода.

Итак, наши разведчики вернулись с перевала Алям,

где как бы провели визуальное изучение противополож-

ного хребта. По нему нам впервые предстоит пройти к

перевалам Нижний Зинах и Ароб, и далее к основному

перевалу Саргардон. Но всё это там, на левом берегу, и

нам предстоит сейчас переправа через реку Чаткал, а в

этом месте ширина её достигает почти тридцать метров.

12

Конечно, единственным способом это сделать можно

только на подвесной люльке метеорологов, которая, слава

Богу, ещё в состоянии передвигаться по натянутому

металлическому тросу. Научные работы здесь, видимо,

уже давно не ведутся, но местные охотники и пастухи

этой люлькой пользуются, так что мы, не опасаясь,

перебрались на тот берег.

Хотя переправа на этой долбанной люльке и

безопасна, но физически мы измотались, ведь она

самоходом катила только до середины, а дальше

приходилось вручную подтягиваться до опоры на другом

берегу.

Только часам к 4-м мы закончили это десантирование

и, совершенно обессиленные, плюхнулись на свежую

зелёненькую травку и так без обеда прокемарили до

первых звёзд, кроме дежурных, так что ужин у нас был.

С левого берега сразу же начинается крутой подъём на

гребень по довольно уже высокой траве, и далее траверс

под вершину Ак-Булак. В это время на ней довольно

глубокий снег, видимо, он там всё лето, так как вершина

довольно высокая, аж за 3000 метров, почти как Большой

Чимган.

Плавно набирая высоту, поднимаемся почти к

вершине, а затем траверсом проходим эти два перевала,

один за другим. Они рядом, через небольшое ущелье, и в

зачёт идут как одна «единичка».

Но это летом, а весной это, пожалуй, тянет на

«двойку», так как приходится идти в связках, со

страховкой, бить ледорубом ступени, в общем, применять

технику.

Ну вот наконец-то мы опять на зелёном плоском

гребне, здесь хорошая поляна, рядом журчит ручей, - что

может быть лучше для ночёвки. Там костёр, ужин,

отдых. Как хорошо после целого дня «пахоты»

13

расслабиться на лоне прекрасной природы.

И вот наш бессменный впоследствии завхоз,

Виталий Михайлович, демонстрирует старый

альпинистский приём поглощения пищи. Варится суп

(с вермишелью, мясом и т.д.) - сначала выпивается

юшка, затем принимаемся за густое, таким образом

остаётся впечатление, что ужин состоит из двух блюд.

Ну и, конечно, сладкий горячий чай. Короче, питание как

в лучших домах…

Весь следующий день мы проходили наиболее

трудный участок нашего маршрута – это перевал

Саргардон. На подступах к нему снега мало, но часто

попадаются участки со скалами, прохождение которых

требует определённую технику страховок (нижняя,

верхняя), а также постоянного внимания на случай

камнепадов.

Ну, тут, конечно, настало время блеснуть своим

опытом нашему технарю Александру Борисовичу. Он

показывает, рассказывает, требует, угрожает, но это всё

по делу для успешного прохождения.

Мы на перевале, небольшой закусон – и вниз, в

прекрасную долину реки Саргардон, впадающей в более

крупную реку Ак-Булак, которая, в свою очередь,

вливается уже в реку Чаткал.

Вот здесь, на слиянии рек Саргардон и Ак-Булак,

расположен кордон одного из самых крупных в Средней

Азии Чаткальского заповедника.

Нас уже поджидают, навстречу выходят сам хозяин-

лесник и с ним ещё несколько молодых людей. Это

рабочие леспромхоза, они ведут заготовку дров и

несколько летних месяцев живут здесь в деревянной избе.

Поначалу идёт, так сказать, официальный приём,

проверка документов, «откуда и куда», а затем

приглашают поужинать в их компании. Для наших

14

дежурных это лафа, да и палатку не надо ставить - лесник

предлагает целый деревянный барак.

Ужинаем как порядочные люди, за столом: шурпа,

лепёшки, катык (кислое молоко), а с нашей стороны –

консервы и бутылка спирта. Этот «пузырь» мы несём весь

поход как медицинское средство, ну а в конце его по

старой туристской традиции выпивают.

После ужина мы ещё долго сидим, но уже у костра,

идёт неторопливый длинный разговор о том о сём, обо

всём и ни о чём. А вокруг ночь, сквозь шёпот листвы

поблескивает лунный свет снежных вершин,

потрескивает костёр, стреляя искрами, и тишина. Пора

спать.

Встаём поздно, расслабились до предела, надеялись на

леспромхозовскую машину, но нас не взяли, она

полностью загрузилась дровами.

Лесник посоветовал идти вниз по дороге, где через 5 –

6 километров находится рудник, там машин много, так

что подберут. Нам, собственно, надо до большого моста

через реку Чаткал, где остановка автобуса из Брич-Муллы

в Ташкент. Но, увы и ах, пришлось все 20 километров

топать по дороге самим. Ну да ладно, торопиться некуда,

мы и так прошли маршрут на день раньше.

Вот и закончился наш первый весенний, большой и

массовый поход новоиспечённой секции горного туризма

«Зодчий». Сколько же их ещё будет? Уже можно было

говорить с уверенностью, что они будут всегда – большие

и малые, с большим и не очень количеством участников,

но они будут.

Мы вернулись в Ташкент, и через неделю встретились

на разборе «полётов» (так говорят авиаторы). Это действо

всем нравилось, тут была полнейшая демократия.

Каждый участник мог высказать своё мнение, что ему

понравилось в походе, а что – нет, можно поносить

15

руководство и даже обижать завхоза.

В отличие от самого похода, где в целях безопасности

нужно голое подчинение, здесь можно было отвести

душу.

Всё кончилось, конечно, товарищеским ужином, но

какой спускался пар!

16

Участники первого похода секции «Зодчий, 1978 г. (слева

направо): Александр Иванян, Марк Шполянский, Валентин

Зиновьев, Александр Кобец, Владимир Артемьев, Бахтияр

Баймухамедов, Виталий Сидельников, Галина Емельянова,

Ольга Патрушева, Ольга Русова, Наталья Кондыбко, Людмила

Фурсова, а также вне фото: Александр Трофимов, Александр

Алиев, Юрий Деглин

Сборы

в наш

первый поход

17

Вдаль глядящий

Привал

18

19

Глава 2

КАВКАЗ

20

21

Кавказ подо мною. Один в вышине…

А. С. Пушкин

Моя туристская биография начиналась именно с

Кавказа, где я впервые побывал на всесоюзном сборе

туристов в 1968 году. До этого я когда-то занимался

альпинизмом, был в альплагере «Дугоба», выполнил там

3-й разряд по альпинизму, потом длительное время –

армия, учёба в институте – я практически в горах не

бывал, разве что в вылазках на выходные. Но вмешался

Его Величество случай.

В июле 1968 года я защитил институтский диплом,

так сказать, закончил своё образование, а до работы в

проектном институте, куда меня распределили,

оставалось ещё 2 месяца отпуска, и стал вопрос: куда

податься?

И тут мне звонит Анатолий Могилевцев, с которым я

был знаком ещё в альплагере, где он тогда работал

инструктором, а сейчас его приглашают в ДСО

«Трудовые резервы» для создания отдела горного

туризма. А посему ему нужен человек, который сможет

организовать спортивную секцию «горняков» и

проводить различные мероприятия, как то: соревнования,

слёты, походы и т.д.

В то время по всей стране начали культивировать

туризм как спорт. Вот для руководителей будущих

спортивных секций и был организован Всесоюзный

семинар с проведением похода дней так на двадцать.

Сбор был намечен в августе на Кавказе при турбазе

«Красная поляна», это 50 км от Адлера, в красивейшем

горном месте.

И вот Толик предлагает мне съездить на этот сбор,

получить необходимые знания и в дальнейшем набрать

команду для занятий в секции горного туризма ДСО. На

22

эти сборы приехали со всей необъятной страны, а

командовать парадом, то бишь инструктором сборов, был

назначен известный на Кавказе бывший альпинист, а

ныне тренер Андрей Иванович. Ему было за сорок с

гаком, но выглядел он намного моложе.

Меня, как тоже бывшего альпиниста, он приблизил к

своей особе, и стал я его ближайшим помощником.

Особенно ему нравилось, как я готовил, уже будучи в

походе, украинский борщ. Делалось это просто: я

разводил готовый пакет с борщом и заправлял его

большой порцией перца, пряностями и всякой ерундой, а

он, оказывается, был любителем острой пищи и почему-

то ему казалось, что это вот моё какое-то особенное

мастерство.

Андрей Иванович всегда ставил меня в пример: «Вот

смотрите, как этот узбек готовит». А ещё здорово меня

выручало в походе то, что я взял с собой из дома

маленький этюдник с масляными красками и,

естественно, пинэн – масляный растворитель, которым

разводят краску. Вот этот пинэн и помогал мне в плане

разведения костра в любую погоду.

Я предварительно смачивал дрова этой жидкостью, и

они разгорались мгновенно. Долгое время ребята никак

не могли понять, как это у меня так лихо получается.

Ну вот, кончились наши теоретические занятия, и мы

готовы выступить в поход. Предварительно нас разбили

по 3 человека на одну палатку, выдали снаряжение,

рюкзаки, спальные мешки, верёвки и продукты. Всё было

новое, но очень тяжёлое, не в пример нынешнему. Тогда

одна палатка весила 5 кг в сухом виде, а продукты в

основном – это металлические банки (тушёнка, рыба,

сгущёнка и даже сливочное масло). В нашу «святую

троицу» входили: я, Вадик Немцов из Ростова-на-Дону и

Валера Терентьев – он постарше нас и был «важной

23

птицей», как мы узнали уже после похода. Оказывается,

он занимал пост первого секретаря горкома партии

большого индустриального города в Ростовской области

– ну, совсем как нарком Крыленко, покоривший в 30-х

годах семитысячник на Памире.

Вот такие люди были в наших рядах, но мы этого не

знали, и для нас он был просто хороший парень.

А вот что нам было известно, так это нитка маршрута,

представляющая из себя покорение многочисленных

перевалов разной категории сложности, посещение

района озера Кардывач с его достопримечательностью (об

этом позже), нарзанные источники и почти двадцать дней

в пути. Начинали и оканчивали мы этот поход на турбазе

Красная поляна, одной из самых больших и хорошо

благоустроенных.

Провожать нас вышли все – и туристы, и так

называемые «плановые», и персонал турбазы. Под звуки

бравурного марша мы покидаем тёплое гнёздышко –

вперёд к заоблачным высотам прекрасных гор Кавказа.

Мы идём сначала по дороге, которая ведёт на кордон

Псоух, а затем начинается медленный подъём вдоль реки

Мзымта к перевалу Ацетукский, до которого 2 дня ходу.

Здесь много нарзанных источников, но есть один так

называемый «царский нарзан», качество которого

совершенно потрясающее. В нём нет никаких примесей,

особенно сероводорода, а вот то, что нарзан газирован по

природе, я не знал. Набираю полную кружку, произношу

шутливый тост, и хочу выпить залпом, но тут я чуть не

задохнулся от неожиданности: холодный и круто

газированный нарзан создаёт впечатление 90-

процентного спирта, после которого нужно тут же

закусить.

Вообще на Кавказе много целебных источников, есть

даже целая Долина нарзанов, и местные джигиты

24

приезжают туда, ставят палатку, жарят барана, рядом из

турбазы к ним приходят девицы – вот так они и

отдыхают: нарзан, баран, бабы.

Но вернёмся к нашим «баранам». Мы спускаемся с

перевала на водораздел и разбиваем лагерь на ночёвку.

Семь палаток – целый городок, костёр, и бесконечные

байки о походах, о разных случаях и, конечно, туристская

песня.

Прошло много лет, и я уже не могу рассказать

полностью в подробностях об этом походе, остановлюсь

на ярких, «эпохальных» событиях. Одной из таких вех

был радиальный выход на озеро Кардывач,

расположенное выше озера Рица, под западными

склонами хребта Кутетеку. По площади оно меньше озера

Рица, но не менее красивое, а главное – здесь нет шумных

кампаний отдыхающих граждан.

Сюда даже организованные туристские группы

приходят редко, но на наше счастье ещё издалека мы

услышали песню, которой инструкторша развлекала свою

команду, а была она мощного телосложения и грубым

мужским голосом пела старую «каннибальскую» песню

«Хочу я крови, хочу я мясо, во мне играет кровь папуаса».

От неожиданности мы остановились – идти туда или

нет, а вдруг сожрёт? Но всё обошлось, и мы с ними даже

вместе пообедали. Но главной достопримечательностью

этого озера был доцент одного московского института,

который вот уже несколько лет буквально жил на озере,

оборудовав своё жилище, так сказать, сподручным

материалом. Палатка – это спальня, три сосны, обтянутые

полиэтиленом – это кабинет, стол, стулья – из сучьев, в

общем – Робинзон Крузо.

А писал он там, в тиши и глуши, докторскую

диссертацию в области физики и ещё чего-то. Помогала

ему в этом миловидная девушка – студентка института,

25

где наш «Эйнштейн» преподавал. Называл он её, конечно,

женой, а на каверзный вопрос нашего инструктора о том,

что в прошлом году вроде была другая жена, он

философски ответил, что всё в мире относительно.

Периодически «доцент» пополнял свои запасы в

посёлке Авадхара, куда ходил через довольно трудный

перевал, так что честь ему и хвала.

С каждым днём мы поднимались всё выше и выше, а

пройдя несколько перевалов, вышли в центральную точку

нашего похода – это перевал Анчхо, который

представляет собой наиболее сложный участок, особенно

на спуске. Крутой фирновый склон преодолеваем

методом «маятника», где один конец верёвки жёстко

закрепляется, а второй крепится за карабин на личной

«грудной обвязке» участника, затем он отходит в сторону

и как часовой маятник спускается на всю длину верёвки,

зарубается на склоне ледорубом, застраховывается за

него ребшнуром (вспомогательная небольшая верёвка

тонкого диаметра), который имеет каждый участник. Всё

это нужно для преодоления самого крутого участка, а

затем мы, глиссируя, как на лыжах, спускаемся до начала

морены.

Процесс такого спуска долгий, и пока все вышли на

морену, нужно было становиться на ночёвку. Разровняли

площадку под палатки, наскоро поужинали – и спать.

Ещё два простеньких перевала - и мы выходим на

прямую спуска – к турбазе. И вот тут, как говорится, на

ровном месте под «откос» летит наш Валера:

оступившись об какую-то корягу, он кубарем катится

вниз и слёту вклинивается между двумя соснами.

Конечно, перелом, но он улыбается: «голова-то цела».

За 20 км до турбазы мы несём его на носилках.

Встречают нас все, и под торжественный марш мы

через украшенную арку и толпу визжащих девушек с

26

цветами входим на центральную площадку, где нас

угощают традиционным компотом.

Ещё три дня мы околачиваемся на турбазе – надо

было сдать снаряжение, получить справки об окончании

семинара, собственно, для чего мы и съехались, немного

отъесться и привести себя в порядок.

И тут неожиданно директор турбазы предложил мне

остаться недели на две для того, чтобы сделать им стенд,

отражающий работу турбазы, - с рисунками,

фотографиями, графиками. Попросили именно меня, так

как знали, что я рисую, и у меня есть всё необходимое –

краски, кисти. Я с удовольствием согласился и принялся

за эту халтуру с условием, что предоставят бесплатно

проживание и питание.

Мне поставили койку в огромной шатровой палатке,

где уже жили человек 10 «лабухов» из Москвы – это

молодые ребята, которые играли бесплатно на танцах для

отдыхающих, а после этого ещё часов до 3-х – 4-х у себя в

этой палатке, куда приходила местная молодёжь.

В общем, нетрудно себе представить, какой это был

гвалт, так что через пару дней я решил вернуться в

павильон, где мы жили до похода. Ночью после всех

увеселительных мероприятий я пошёл в этот павильон,

где было несколько огромных комнат человек на 15 – 20

каждая, и вот наощупь, так как свет не горел, а зажигать

его было неудобно, я интуитивно двигаюсь к своей койке.

Неожиданно раздаётся женский голосок: «Света, это

ты?»

Вот, блин, наверное, кто-то привёл бабу, а это

довольно часто случается на турбазах, и я шёпотом

отвечаю: «Нет». Дохожу до бывшей своей койки, шарю

рукой по одеялу, а там лежит тело, я ещё раз ощупываю

его, а тело молчит, и тут я соображаю, что тело-то

женское, и шёпотом спрашиваю: «Разве это женская

27

палата?». И тут тело кричит на всю комнату: «А тебе,

козёл, что надо?»

Пулей вылетаю наружу и уныло подаюсь восвояси к

родным лабухам.

Наконец-то закончилось моё пребывание на турбазе.

Надоело отдыхать – пора уезжать, и я вместе с группой

плановых туристов на открытом специальном автобусе

еду в Адлер, а это почти 50 км вниз по горной дороге с её

бесконечными виражами.

Первые 10 км все поют, потом молчат, затем просто

всех тошнит – может, машина специально открытая. В

общем, в этом «нехорошем» автобусе я наконец-то

добираюсь до города – и сразу же в аэропорт. Тут

проблема: билет у меня есть, а вот место и дату нужно

зарегистрировать. Но как? – там такая толпа, что к кассе

не подступиться.

Два дня я безрезультатно пытаюсь оформить вылет, и

вот, как говорится, «хорошая мысля приходит опосля» - у

меня же десять этюдов, это же такой презент! И я бегу в

управление аэропорта, выбираю отдел, где больше всего

женщин – это, конечно, бухгалтерия, делаю вид

несчастного художника, умоляю помочь улететь, а взамен

предлагаю в дар мои два шедевра.

И – о, небо! – меня через служебный ход ведут к

самолёту, летящему с интуристами в Дели через

Ташкент. Сопровождающая, видимо, старшая по «буху»,

кричит летуну: «Володя, возьми парня, он переводчик». Я

тихо её спрашиваю: «С какого на какой?» Она смеётся:

«Какая разница, сиди и надувай щёки».

Вот так закончилось моё первое посещение Кавказа –

первое, но не последнее.

Прошло несколько лет, уже успешно работает секция

при ДСО «Трудовые резервы», и мы планируем

28

совершить летний поход на Центральном Кавказе, по

маршруту 4-й категории сложности. За основу взято

путешествие 5-й категории, которое в своё время прошла

группа ташкентских туристов под руководством Захара

Титиевского, моего давнего знакомого по клубу туристов,

и даже в общем-то родственника, так как одно время он

был женат на моей младшей сестре. Сейчас он живёт в

Чикаго, но мы иногда созваниваемся.

Для меня этот маршрут был серьёзным испытанием,

так как одно дело идти участником, как в первый раз, - и

совсем другой «коленкор» самому руководить походом.

Как говорил великий вождь всех времён и народов:

«Кадры решают всё» - так и у нас первой проблемой

было собрать людей, имеющих право на такое сложное

путешествие.

Большие умники в Москве каждый год усложняли

правила туристских мероприятий, повышали требования

к категориям сложности походов и перевалов, что и

затрудняло поиск людей, удовлетворяющих эти

требования. Таким образом, наша команда представляла

из себя сборный вариант из членов секции и ребят,

знакомых мне по городскому клубу.

Нас было 9 человек, но незадолго до выезда один из

участников не смог идти с самого начала, и мы

договорились, что он подключится к нам у альплагеря

«Шхельда» в Боксанском ущелье.

Вначале предстоял перелёт из Ташкента до

Минеральных вод, затем автобусом в город Нальчик, и

оттуда местным «Пазиком» до посёлка Безенги, откуда и

начиналась пешеходная часть маршрута: альплагерь

«Безенги», перевалы Безенги (2 Б), Башиль (2 А),

Грановского (2 Б) и Донгуз-Орун (1 Б) к дороге вдоль

реки Ингури, ведущей в город Зугдиди и далее – Сухуми,

Адлер, Ташкент.

29

Вот так красиво мы должны были пролететь, пройти,

проехать вдоль Главного Кавказского хребта, перевалить

его, окунуться в тёплые воды Чёрного моря, а загорать в

Ташкенте.

Мы сидим под большими кустами в городском парке

Нальчика, здесь наш бивуак на 3 дня до выезда на

маршрут, а подсказали нам это место в городском клубе –

оно как 5-звёздочный отель с видом на Главный

Кавказский хребет, но бесплатное для многих

прибывающих сюда туристских групп.

Рядом пивной бар оригинальной конструкции в виде

большой бочки со столиками тоже из бочонков, где почти

всё это время пропадали наши ребята.

Вообще мне кажется, что именно в этих местах Остап

Бендер продавал билеты на посещение «провала», а на

вырученные деньги будут якобы проводиться работы по

расширению горных троп. Нас так и подмывало

проделать то же самое. Но, увы, клиент уже не тот, что

был вчера, зато по ночам периодически раздавалось

грозное рыкание голодного льва из местного зоопарка,

расположенного в этой же парковой зоне.

Наконец-то закончились официальные дела по

оформлению наших документов, постановка на учёт и

получение контрольного срока. Пора в путь. Старенький

«Пазик» с лихим шофёром, еле вписываясь в повороты,

несёт нас к посёлку Безенги.

По дороге мы уже несколько раз прощались с жизнью,

но, слава Богу, всё обошлось, видимо, благодаря нашим

молитвам перед местной «стеной плача» - огромной

скалой, по которой течёт вода. Кто бы мог тогда

подумать, что пройдёт время, и я буду стоять у настоящей

Стены плача в Иерусалиме.

30

Мы приехали в посёлок, отсюда до альплагеря –

километров 10, и хотя есть грунтовая дорога, но идти

придётся пешком, так как кроме лагерной машины туда

ничего не едет.

В конце концов хватит кататься, пора и на своих

двоих под зелёным другом туриста - рюкзаком. Идём

вдоль небольшой, но очень бурной речки Безенги, где

перед альплагерем мост, у которого стоит столб с

указателем: «Налево – альплагерь, направо – туристам».

Так и написано – «туристам», чтобы не ошибались, так

как альплагерь очень серьёзный, здесь готовят

альпинистов высокого спортивного разряда, и всякое

«чмо» в виде нас их раздражает.

Но мы всё-таки сворачиваем налево, в альплагерь, у

нас письмо для старшего инструктора от незабвенной

Нины Степановны Шабановой, когда-то работавшей

здесь инструктором.

На территории лагеря несколько павильонов и

двухэтажный коттедж, людей не видно, как оказалось, вся

смена – на восхождении. Дежурный, видимо, где-то

кемарил, и мы беспрепятственно проходим прямиком к

коттеджу, где, нам кажется, и находится старший. Однако

никого нет, зато на втором этаже – биллиардный стол и

все причиндалы – кий, шары. Рюкзаки в стороны, и

начинается азартная игра, за которой нас и застукал

обалдевший от такой наглости дежурный.

- Как вы сюда попали, кто разрешил? – орёт он,

брызжа слюной и размахивая руками.

Не отрываясь от игры, сообщаем, что у нас «депеша»

к «старшому». Это как-то сразу меняет дело, Бог знает

что он подумал, но быстренько убежал, и через несколько

минут прибыл сам «старшой». Он читает послание, и

лицо его расплывается в улыбке и в каком-то блаженстве,

31

видимо, вспыхнувшее яркое воспоминание грело его

душу и тело.

Нас угощали чаем, компотом, предлагали остаться

переночевать, но тут мы были непреклонны и, согласно

указанию на столбе, ушли из лагеря.

Ночью было холодно – чувствовалось дыхание

огромного ледника, по которому нам придётся

подниматься к перевалу Безенги.

Поначалу ледник как ледник, но чем выше, тем круче

склон, стоят огромные «сераки» - это такие ледяные

сталагмиты. Пробираться между ними трудно и довольно

опасно, что совершенно замедляет наше движение. За

целый день мы прошли всего 700 метров, и только к 4-м

часам вышли на скальный предвершинный участок.

Сидим на наскальной полке и подкрепляемся на

скорую руку, даже чай подогреть некогда, до темноты

надо успеть ещё спуститься с перевала на морену.

Спуск довольно лёгкий, и вот мы уже на морене, где

есть площадки для палаток - спасибо туристам,

прошедшим перевал. Ужинаем «Завтраком туриста» - это

такие популярные консервы в эпоху развитого

социализма, когда исчезла тушёнка, а из рыбы осталась

только «килька в томате», ну, конечно, горячий сладкий

чай, как говорят на Востоке: «Чай не пьёшь – откуда силы

берёшь?».

С утра – спуск на зелёнку. Нам предстоит обогнуть

ущелье и снова набирать высоту под перевал Башиль.

На нашей схеме перевал был указан в самом крайнем

углу, так сказать, цирка после резкого поворота вправо.

Я говорю «схеме», потому как настоящих карт у

советских туристов не было, особенно в масштабе –

«километровка» - это 1 см равняется 1 км. Ну что вы, это

было страшным секретом – такие карты были только у

иностранцев, а мы пользовались схемами, кроками, то

32

есть, можно сказать, самодеятельным картографическим

материалом, сделанным от руки, на глазок, а посему было

трудно ориентироваться на местности. Спасало

туристское чутьё.

Вот и в этот раз, обогнув ущелье, мы стали: куда

идти? Тут главное – не торопиться, посидеть, подумать,

посоветоваться с коллективом. Перевал, который нам

казался самым подходящим на схеме, оказался совсем не

тот, и только благодаря нашей выдержке мы не

попёрлись на него.

А случилось так, что пока мы думали, гадали и

ставили чаёк, с перевала спустился бравый альпинист, он

делал разведку для восхождения своей команды и удачно

помог нам сориентироваться. Наш перевал был правее, а

этот намного труднее по категории сложности.

Мораль - как в том старом анекдоте, когда старая

бандерша советует молодой путане «не суетиться». Мы

быстренько собрались и рванули на наш перевал, подъём

на который технически не сложный.

Последние несколько сот метров идут по узкому

каменистому клуару, и мы буквально лезем друг на друге,

иначе возможен камнепад.

На перевале идёт снежок, дует ветер, а спуститься

надо по фирновому склону, и сверху он кажется довольно

крутым, так что до морены решаем идти в связках по

двое.

Когда мы уже почти закончили связываться, то

увидели, что снизу с морены на этот фирновый склон

поднимается какой-то человек с палкой в руках.

Вот это номер! Оказывается, это местный старик –

сван, который частенько хаживает здесь из своего посёлка

на турбазу, расположенную невдалеке.

Там, на турбазе, он закупает хлеб и другие продукты,

а туристам продаёт шерстяные свитера, рукавицы, шарфы

33

и знаменитые шапочки – сванки. Мы чуть не сгорели от

стыда, представляете картину: на склоне встречаются

группа идиотов в связках и старик с посохом.

Ну, раз так, применяется известный чимганский

приём: садимся на собственные рюкзаки и с гиком

несёмся к морене.

Часам к семи мы уже в чудном месте: журчит

кристально чистый ручей, вокруг берёзки, зелёная травка.

Лучшего места для стоянки не найти, но ночуем здесь

только я и Эдик, остальные смылись на турбазу. Танцы,

шманцы, обжиманцы, пиво, вино – всё это манит нашу

молодёжь, и ничем их не удержать, да и не надо, пусть

снимают стрессы, завтра всё равно днёвка.

Они вернулись утром как «огурчики», жёлтые и

сморщенные, но до обеда очухались и снова готовы к

туристическим подвигам.

Перевал Грановского – вот наше предстоящее

испытание, но это завтра, а сегодня – днёвка.

Целый следующий день мы потратили на подступы к

перевалу и к вечеру вышли на морену, где и стали

разбивать наш лагерь. В лучах заката видим

приближающуюся к нам группу туристов и, как

оказалось, тоже идущих на перевал Грановского. Они

располагаются невдалеке, и после ужина мы все у общего

костра.

Ребята оказались из Питера – тогдашнего Ленинграда,

они тоже делали «четвёрку», так что нам было о чём

поговорить. Конечно, в первую очередь – как штурмовать

перевал. По нашей версии, сначала подъём идёт по

скальному контрофорсу, и затем где-то посредине пути

нужно выходить влево, на предвершинный Фирн и зигза-

гом выходить на перевал. У них тоже сначала всё так же,

а вот там, где у нас выход налево, у них – наоборот,

направо, и между скальными выходами – подъём на

34

перевал.

По какой же версии идти, где лучше и безопасней? –

вот в чём вопрос. И мы их убедили, что наш вариант

лучше, но пути Господни неисповедимы. На следующий

день они ушли часа на два раньше нас и прошли перевал

по нашему варианту, а мы – по ихнему. Получилось это,

так сказать, спонтанно, по ходу дела, а вообще на

местности всё оказалось не так, как на схеме. Но самое

интересное, что мы уже спустились, отдыхаем, играем в

карты, и только через два часа с перевала запылили наши

друзья.

Как это получилось, я так до сих пор не могу

определить – ведь они же ушли раньше. Видимо, их

девчата подкачали. Мы дико извинялись, что ввели их в

заблуждение, и все смеялись над этаким парадоксом.

Дальше наши пути разошлись, нам – вниз, в Боксанское

ущелье, а им – вверх, на следующий перевал.

Перед нами – воспетое в песнях Боксанское ущелье с

знаменитыми вершинами Шхельда и Шхара, несколько

альплагерей, где-то там поджидает нас любимец женщин,

блондин с голубыми глазами Игорь Суханов. И

действительно, пройдя несколько часов вниз, мы

заметили на кустах этакий опознавательный знак,

указывающий на поляну, где, утопая в цветах, стояла

палатка, и мы услышали доносившийся оттуда девичий

хохоток.

Ну, так мы и знали: опять он развёл гарем, и стройные

альпинисточки ублажали нашего героя.

- Вставай, падла, хватит валяться, пора в поход! – вот

так мы его приветствовали, и, естественно, девочки тут

же смылись.

Впереди – Приэльбрусье, Терскол, знаменитый

горнолыжный центр. Здесь огромная турбаза

Минобороны, канатка, лыжные трассы и многочисленные

35

команды туристов и альпинистов, в общем, этакая Мекка

для правоверных любителей гор.

Это перекрёсток многих туристских маршрутов,

восхождения на Эльбрус, Чегет и другие вершины, в

конце - знаменитое кафе «Ай», перевал Донгуз-Орун и

выход к Чёрному морю, куда и держим свой путь.

Вблизи турбазы, вдоль реки Терскол, бесконечные

палаточные городки, но единственным условием для

пребывания в этом райском месте является

категорический запрет на разведение костров, дабы не

повредить экологии, а посему только примус – наш очаг.

Мы сидим у примуса, подбиваем, так сказать, бабки

нашего похода, впереди последний первал Донгуз-Орун и

выход на автодорогу, по которой можно доехать до

городка Зугдиди и далее в Сухуми.

Бедный Изя лежит в палатке, никак не оклимается –

перепился местным нарзаном, явно несвежим, как он

думает, а на самом деле в нём большой процент

сероводорода, так что пить надо меньше!

Два дня отдыха восстановили наши силы, и мы готовы

к покорению последнего Рубикона – то бишь перевала

Донгуз-Орун, аж 1-й категории сложности, на который

поднимаются даже велотуристы. Но сначала чаепитие в

кафе «Ай», куда можно подняться по кресельной канатке,

но за деньги, а так как их в обрез, то на своих двоих, это

где-то полтора километра вверх по крутому склону.

Зимой там спускаются лихие лыжники.

Здесь прекрасный обзор на двугорбую вершину

Эльбруса, знаменитый пик Чегет, где несколько лет назад

грузинские альпинисты во главе с легендарным Мишей

Хиргиани показывали демонстративное ночное

восхождение под лучами прожекторов.

36

Под перевалом, прямо на фирне стоят две старые

немецкие пушки, из которых вёлся обстрел защищавших

его советских солдат, и немец не прошёл. А вот следы

снарядов до сих пор видны на скалах. На самом перевале

множество табличек с именами защитников, а в

последнее время и бывших врагов. Это свой вклад внесли

туристы из Германии. Спускаемся по хорошо набитой

тропе в посёлок Накра. Здесь идёт дорога из Сванетии до

Сухуми через городок Зугдиди вдоль бурной реки

Ингури.

Конечно, никакого рейсового транспорта нет, а

пользуются попутными грузовиками, перевозящими

плановых туристов из турбазы Зугдиди до посёлка Бечо и

обратно.

Зато есть небольшая столовая или лучше сказать

харчевня, где сегодня в меню – жареный поросёнок, суп

харчо и «сухач».

Мы сидим на обочине дороги, ждём-с, и вот наконец-

то со стороны Бечо гудят несколько машин, набитых

туристами, но нас тоже берут эти безразмерные кузова,

конечно, никак не оборудованные для провоза людей.

Ещё когда мы в начале похода ехали в посёлок

Безенчи, нам показали класс местного передвижения, но

тут было ещё круче.

Там, где дорога была пошире, шофера старались

обогнать друг друга, и всё это делалось на дороге,

которая петляла по ущелью, где обрыв от совершенно не

защищённого края до бурной реки был где-то метров под

150.

И вот представьте себе картину: два грузовика,

стараясь обогнать друг друга, поровнялись и стеной

движутся вперёд, а навстречу мчится мотоциклист, но как

ему, бедному, проехать? И он добровольно выбирает

кювет.

37

А ещё есть технические остановки, где наши водители

не только облегчаются, но и обильно загружаются каким-

нибудь «Цинандали». И так, обливаясь холодным потом,

сцепившись друг с другом, часа в два ночи мы наконец-то

подъезжаем к турбазе.

Пускают только плановых туристов, а мы и ещё

несколько самодеятельных групп остаёмся, так сказать, за

бортом. Куда податься? Где приткнуться на ночь? И тут,

как всегда, спасают москвичи, представители столицы

нашей тогда родины.

Нахальство, наглость, самоуверенность этой

столичной молодёжи прошибает любой запор, и на стук

триконей об металлические ворота сбегается весь

инструкторский персонал турбазы.

За 2 минуты наши посланцы первопрестольной

вправляют им мозги, и нас всех не только впускают на

территорию турбазы, но и приглашают отужинать. На

следующий день мы уже рейсовым автобусом приезжаем

в Сухуми и останавливаемся тоже на турбазе, без всяких

эксцессов, где для самодеятельных групп предусмотрено

расположение на специальной площадке, плюс можно

купить талоны на питание в их столовой. Вот это

благодать! Вот это настоящее грузинское хлебосолье!

Дня три мы кантовались там, ходили на море,

загорали, предавались всяческим блаженствам. Поход

наш закончен, я прощаюсь с ребятами и уезжаю в Сочи

дней на 10, к маме, которая там отдыхает, а все остальные

должны ехать в Адлер и там оформлять билеты на

самолёт.

Когда через месяц мы собрались в Ташкенте на разбор

похода, оказалось, что приключения наших ребят тогда не

закончились, и в связи с тем, что билеты им оформили с

вылетом аж через 5 дней, надо было где-то перебиться.

38

Последние деньги они пропили сразу по прибытии в

Адлер. Из продуктов остались какие-то крохи. Что

делать? Они подались на пляж, поставили палатки и

промышляли рыбной ловлей, а также мучительным

поиском земляков, чтобы одолжить пару рублей, и тут же

их пропить.

Нет, они не были какими-то алкашами, просто

восстанавливался водно-алкогольный баланс в их

организме, замученном нарзаном. Пройдёт несколько лет,

и мы вновь посетим эти дивные места, но уже по другому

маршруту, и с другими участниками.

Пришла пора закончить эту повесть о наших походах

на Кавказ. Этакое «хождение по мукам», и это последнее

большое путешествие мы провели под знамёнами

доблестной секции «Зодчий» в июле 1986 года. В секции

не ставились какие-то спортивные задачи, важно было

показать ребятам новый для них район, всю красоту

воистину райских мест уникального природного

заповедника. Ну а так как спортивные планы не ставились

во главе угла, то в наших стройных рядах появились

женщины с их капризами, но зато питание стало более

домашним.

А теперь о самом маршруте, который проходил по

отрогам Главного Кавказского хребта от посёлка

Карачаевское до Приэльбрусья, а затем через перевал

Донгуз-Оруг в Сухуми. Как видите, заключительная часть

похода проходила уже по знакомым мне местам.

До посёлка Карачаевское мы добирались два дня:

сначала от Минвод автобусом до Теберды, оттуда – рукой

подать подать до знаменитого Домбая.

Была мысль сделать радиальный выезд туда, но, к

сожалению, именно в этот день автобус был отменён по

39

каким-то неизвестным нам причинам, так что едем сразу

в Карачаевское.

Это небольшой посёлок, но на автостанции много

народа, в основном группы туристов, ожидающих

транспорт, который развезёт их по разным ущельям, где и

начинается пешеходная часть многочисленных

маршрутов.

И вот, пока мы довольно долго ожидали свой «Пазик»,

к нам прибился новый участник, некий Арнольд из

Кишинёва. Он преподаватель, кажется, математики одной

из школ. Отпуск у них большой, он уже успел пройти

какой-то маршрут, но впереди ещё почти месяц отпуска,

и вот он нас уламывал взять его на наш маршрут. Ему

было лет под 40, здоров как бык, без вредных привычек.

Опыт у него есть, да и снаряжение в порядке, даже

собственная одноместная палатка, тайну которой мы

узнали потом, на маршруте.

В общем, посоветовавшись, мы решили его взять,

хотя, конечно, в этом была доля риска, но мы в него

поверили, да и девицы наши были не против.

Наконец-то подъехал наш «Пазик», и через 2 часа

езды по рытвинам и колдобинам местной автострады мы

прибыли в посёлочек, откуда начинается маршрут. Нам

предстоит пройти 6 перевалов и почти 120 км пути, выти

к подножью Эльбруса – Терсколу и завершить свой поход

на пляжах Сухуми. Путешествие технически не сложное,

перевалы единичные, кроме последнего – Боец, с

которого выход на ледники Эльбруса. Так что – гуляй,

Вася! Дыши свежим воздухом, наслаждайся видами

горного пейзажа, вкушай аромат туризма!

Конечно, самый лучший аромат в походе – это запах

дыма костра вперемешку с приготовлением ужина. Наш

завхоз - Виталий Михайлович, старый волк с большим

40

опытом распределения пищи. Где-то недодаст, недольёт,

не досыплет, а потом раздаёт ДБ – и все счастливы.

Любой поход, каким бы он ни был лёгким, это всё-

таки испытание на выносливость, ведь всё тащили на

себе, а груз, как говорится, давит на психику. Тяжело

было Валентусу – конечно, давал знать о себе возраст, и

хотя для своих 60 лет он был крепок, но вестибулярный

аппарат работал уже плохо. От этого появилась боязнь

высоты, неуверенность на сложных участках, в общем,

это была его предпоследняя лебединая песня.

После этого похода он с нами был ещё на Алтае, а

потом переквалифицировался в бадминтонщика.

Но самым большим открытием для нас была разгадка

тайны палатки Арнольда. На первой ночёвке мы, как

всегда, разбили свои палатки рядом друг с другом, а он

аж в десяти метрах от нас. Я го спрашиваю: «Что это вы

так удалились, это в общем нежелательно, здесь и дикие

звери шастают, загрызут невзначай».

Он помялся, стал говорить о том, как он чутко спит, а

молодёжь болтает до утра в палатках, так что, когда место

позволяет, он всегда устраивается на расстоянии.

Мы все проснулись от страшного храпа, который

доносился из его палатки. Какие дикие звери? Даже

снежный человек, услышав такое, рванул бы в Гималаи.

Мало того, он ещё всё время сомневался, а правильно ли

мы идём, не сбились ли с пути, и постоянно приставал к

встречным группам, сверяя карты, компаса, азимуты.

Вот такой оказался беспокойный человек, и поделом

нам, надо было ещё в Карачаевске культурно отшить его

под любым предлогом. Ну да ладно, какой-то толк от него

всё же был – он нёс часть наших продуктов, двигался

неплохо, и это прощало все его недостатки, да и Надьке

он нравился.

41

Ну, суть да дело, мы точно по графику подходим к

нашему основному перевалу Боец.

Перед нами красавец двугорбый Эльбрус, от перевала

до вершины перепад всего 1,5 тысячи метров. Так и

хочется бросить всё и рвануть на вершину! Но мы

туристы, нам надо покорять перевалы.

И вот мы на перевале. Здесь открывается грандиозная

панорама на ледниковые поля Эльбруса, испещрённые

трещинами, - вот туда-то нам и надо спускаться.

На самом перевале чувствуется дыхание прошедшей

войны, здесь мы увидели остатки блиндажей, ржавые

каски, патроны, не зря же этот перевал называется

«Боец».

Траверсируя, спускаемся на ледниковые поля, идём в

связках: всё-таки трещины, приходится страховаться. Ну,

слава Богу, всё позади, и часам к четырём мы уже на

дороге, которая ведёт в посёлок Терскол, а далее –

турбаза и огромная поляна, где останавливаются туристы,

альпинисты да и просто отдыхающие.

Как я уже ранее говорил, единственное условие

пребывания на поляне – это запрет на разведение костров.

По плану осталось пройти последний перевал Донгуз-

Орун, и дальше – Сухуми. На этом участке я уже был в

предыдущем вояже по Кавказу, а вот знаменитые

курортные места – Кисловодск, Железноводск и др.

были тоже рядом, ну как не посетить всесоюзные

здравницы.

Я предложил желающим составить мне компанию, а

Виталию Михайловичу возглавить группу для

продолжения похода в Сухуми. Конечно, мы все вместе

поднялись на Донгуз-Орун, и там наши дороги

разошлись: им – вниз в посёлок Накра, а нам – вниз –

опять в Терскол на эту же поляну.

42

Ещё пару дней мы там отдыхали, даже в баню ходили,

но что я себе не могу простить – что из-за лени, а может,

этакого расслабления, отказался подняться по канатке (не

пешком же) на отметку 4200 м по склону Эльбруса. Жаль,

ведь я в этот район больше не попадал, да и не смогу уже,

наверное, хотя на Кавказе я ещё бывал, но не там.

Через пару дней мы уехали на автобусе в Кисловодск,

а ребята наши, благополучно завершив поход, вернулись

в Ташкент.

Не знаю, интересен ли широкой публике наш вояж по

курортной зоне, скорее всего, нет, тем не менее расскажу

о нём – для себя, для своей памяти.

Кисловодск – небольшой, но уютный городок, в

центре которого находится огромное здание

водолечебницы и павильон, так сказать, распития

минеральной воды из специальных кружек с носиками,

как у чайника. Да, это вам не пиво пить с горла.

Мы рассчитывали оставить свои рюкзаки в камере

хранения на вокзале, но по каким-то техническим

причинам она не работала, так что пришлось таскать эти

лягушки весь день на себе.

Был ещё один вопрос – где заночевать, и нам

подсказали, что лучше Комсомольского озера места нет.

Это за городом – тишина, природа и мухи не кусают. Весь

день мы ходили, знакомились с достопримечательнос-

тями города, раскинувшегося на нескольких холмах,

поросших прекрасными соснами, создающими этакую

«ауру» кристально чистого воздуха.

На центральный холм идёт канатная дорога

(фуникулёр), а там, естественно, - ресторан, шашлычные,

пиво, воды. Есть тропа вдоль гребня, по которой можно

дойти до специальной смотровой площадки с видом на

Эльбрус.

43

Подымаясь и спускаясь на фуникулёре, вы как бы

пролетаете на бреющем полёте над огромным парком роз,

где собраны десятки разных сортов этих цветов, ну а

запах – сами понимаете.

На следующий день мы перебираемся в Железноводск

– город Железной горы, которая, как пуп, находится в

центре. У подножия раскинулся этот совсем неприметный

городок, ну, куда ему до Кисловодска, где отдыхали даже

царственные особы. Минеральная вода там не столь

вкусна, но очень, говорят, полезна для язвенников и

трезвенников.

На вершину этого местного Эвереста ведёт широкая

тропа и как бы спирально поднимается вверх, где нет

ларьков, и только обзорная площадка.

Вот прямо на этой тропе мы и поставили свои

палатки, и, измученные жарой, ходьбой а также

минеральной водой, крепко заснули. Разбудил нас шум

отдыхающей в местной здравнице толпы, которая лезет в

гору, задыхаясь от важности этой процедуры, называемой

французским словом «терренкур».

Вид наших палаток вызывает у них бурю восторга:

«Какие молодцы, настоящие туристы, не то что мы,

матрасники».

Приходится рано вставать, собираться, пора покинуть

курорты, но мы ещё вернёмся в эти края через пару лет по

профсоюзным путёвкам, а главное - посетим Домбай, с

которым у меня связана грустная память о Романе

Перском – моём первом инструкторе по альпинизму.

Ещё в далёком 1958 году я после окончания

строительного техникума работал по направлению в

проектном институте, и у нас была организована

альпинистская секция, где инструктором был Роман

Перский, известный в Ташкенте альпинист, мастер

спорта.

44

Тогда ещё не было спортивного туризма, и все

любители гор собирались под эгидой альпинизма. Здесь

были опытные тренеры, свои базы и альплагеря, куда

практически бесплатно направлялись участники

альпинистских секций.

Значок «Альпинист СССР» мы выполняли в Чимгане,

а вот на 3-й разряд нас направили на 20 дней в альплагерь

«Дугоба», где начальником учебной части была

тогдашняя жена Ромы, тоже мастер спорта по альпинизму

Галина Тысячная.

Разряд я выполнил, благодаря чему в армии начал

служить в горно-стрелковом полку, ну об этом можно

написать отдельный роман. А я вернусь в тот год, когда

после участия во всесоюзных сборах на Красной поляне

под знаменем «ДСО «Трудовые резервы» я собрался в

поход на Фанские горы.

В альпинизм я не пошёл, но с Ромой мы всегда

поддерживали хорошие отношения, бывали вместе в

горах на выходные и вообще работали в одном проектном

институте. Ещё за год до нашего похода он тяжело

заболел, то ли вирусным менингитом, то ли была опухоль

в голове, точно не знаю, но всё завершилось удачно. Он

оправился, встрепенулся и даже второй раз женился, ну и,

как и всех, кто любит природу, его потянуло в горы.

Я предлагал ему пойти с нами в поход, всё-таки после

болезни лазить на вершины, да ещё технически сложные,

наверное, трудно. Но, конечно, мы не могли заменить ему

дух альпинизма, друзей, да и красоту Домбая, куда его

пригласили инструктором альплагеря.

Вид этих мест завораживал всех, кто там бывал, а

сколько песен там было сложено, один только

«Домбайский вальс» чего стоит!

Конечно, он уехал туда и, как оказалось, навсегда:

45

там он похоронен на альпинистском кладбище, где на его

могиле стоит кусок гранитной скалы, а на ней ледоруб и

медный барельеф его лица.

Что же случилось, как это всё произошло, точно никто

не знает, но вкратце история такова.

Традиционно в альплагерях, в промежутках между

сменами, инструктора делают самостоятельные

восхождения для повышения своего спортивного уровня.

Вот и на этот раз собралась группа из четырёх

инструкторов, они разбились на две связки: одна – из

двух парней, вторая – Рома и девушка из другого

альплагеря, которой нужна была какая-то «пятёрка» на

горе Эрцог.

Уже на спуске впереди шла связка из ребят, вдруг

сверху посыпались камни, и от неожиданности у одного

из них выпал ледоруб. Тогда Рома отдал ему свой,

видимо, посчитав, что он самый опытный из них и

сможет обойтись без него.

Всё случилось при обходе Жандарма – скального

выступа на гребне, где, по рассказу ребят, наиболее

опасным местом была скальная полочка, местами

обледенелая, и вот по ней нужно было пройти метров сто.

Они, эти ребята, прошли первыми и сели ждать Рому с

напарницей, но прошло довольно много времени, а их не

было, и тогда парни вернулись к Жандарму, прошли до

места, откуда была видна полочка, но там никого не было.

Тогда они спустились в альплагерь и вызвали спасателей.

По заключению спасателей, трагедия случилась из-за

срыва связки с полочки вниз на крутой скальный склон,

где они, видимо, пытались затормозить, но у Ромы

ледоруба не было, ничего не получилось, и на склоне

видны кровавые пятна, а что там осталось от них самих?

Вот такая грустная история, но со временем боль

утраты утихает, и мы помним Рому молодым,

46

атлетически сложенным, красивым парнем, альпинистом-

джентльменом, как мы его называли.

У ташкентских альпинистов была, да и сейчас,

наверное, существует традиция увековечивать память о

своих друзьях, погибших в горах. У подножия Чимгана, в

верховьях речушки Чимганка, лежит огромный

гранитный валун, на котором закреплены памятные

таблички с именами альпинистов, погибших в разных

районах страны.

Весной, когда проводится Чимганская альпиниада,

участники, да и все, кто там находится, собираются у

этого камня, поют песни, делятся воспоминаниями, да и

просто плачут.

На этом я хотел уже поставить жирную точку наших

странствий по Кавказу, ан нет – в памяти промелькнуло

ещё одно посещение, но уже в качестве участника

семинара, всесоюзного сборища по горно-пешеходному

туризму в городе Майкопе.

Направили туда меня и ещё нескольких товарищей от

городского клуба туристов, за активную работу на благо

процветания туризма, а если проще – были выделены

места на семинаре, и послали туда не только туристов, но

и своих близких родственников, в общем, по блату.

Это же было для нас как бы дополнительным

отпуском, мало того, и на работе сохраняли зарплату. Эх,

были времена! Все эти семинары являлись кормушкой

как для слушателей, так и для преподавателей, которых

набирали из бывших известных спортсменов, и если для

нас это были отдых, развлечения, то для них – прямой

«левак», в общем, как говорил «партайгеноссе» Горбачёв,

наступал «консенсус».

Последний раз я видел Кавказские горы в

иллюминатор самолёта, когда летел из Тель-Авива в

Ташкент, но пути Господни неисповедимы, Бог даст, и

47

мы ещё будем любоваться гордыми пиками, ледниками,

лесами этого сказочного кавказского уголка.

Нас провожает с тобой

Гордый красавец Эрцог.

Нас ожидает с тобой

Марево дальних дорог.

Ю. Визбор

48

Учвстники Всесоюзного слёта туристов. «Красная поляна»,

1968 г.

Группа туристов семинара. Перевал Ацетукский. 1968 г.

49

Бравая группа туристов ВДСО «Трудовые резервы»

Туристы секции «Зодчий» и примкнувший (ужасно храпящий)

доцент из Кишинёва (крайний слева). 1986 г.

50

Вперёд и вверх, а там… Эльбрус. 1986 г.

Наш завхоз Виталий

«косит» под муллу.

1986 г.

51

Группа туристов «Зодчий» на площадке кафе «Ай».

Приэльбрусье. 1968

У Валентуса на исходе третья пара. 1986 г.

52

Приэльбрусье. На перевале «Боец». 1986 г. На заднем плане

виден Эльбрус.

53

Глава 3

ПАМИР

54

55

В далёком 1976 году я впервые попал на Памир, или

как его называют – «Крыша мира». В то время я ещё

активно занимался горным туризмом. Как спортсмену

мне для повышения своего т.н. уровня необходимо было

совершать путешествия разной категории сложности. Для

выполнения разряда КМС мне нужна была «пятёрка», а

так как Ташкентский клуб туристов был заинтересован в

спортсменах высокой квалификации, нам помогли

набрать команду из разрядников, имеющих право на

совершение похода этой высшей тогда категории

сложности.

Для прохождения маршрута мы выбрали

малоизученный район Юго-Западного Памира – южную

часть Горно-Бадахшанской области на границе с

Афганистаном. Естественно, были оформлены все

необходимые документы для нахождения в приграничной

области. Нас одели, обули, выдали снаряжение, набор

необходимых продуктов, оплатили авиабилеты туда и

обратно, так что мы полностью ощутили на себе прелести

социализма.

Для прохождения маршрута в высокогорном районе

необходима предварительная акклиматизация, и вот тут-

то мы при планировании допустили роковую ошибку,

которая потом выбила нас из колеи, но об этом позже по

ходу рассказа.

А пока всё начиналось прекрасно, весело и уверенно.

Из Ташкента – в Хорог, через Душанбе, мы долетели

почти за одни сутки, прошли инструктаж в штабе

пограничников на тему: как себя вести и что можно, а что

нельзя в приграничном районе. Особое наше внимание

обратили на то, что категорически не разрешается

разводить костры, фотографировать, пить воду из реки

Пяндж, по которой, собственно, и проходит граница,

вступать в контакт с людьми на противоположной

56

стороне, т. е. не орать им ничего, хотя что там кричать,

когда шум реки и так всё глушит, а уж пить из неё вообще

невозможно – вода вся чёрная от примесей глины и песка,

но для порядка мы кивали головами, расписались в

протоколе и смылись.

Пешеходная часть нашего маршрута начиналась от

посёлка Гарм-Чашма, что в 40 километрах от Хорога,

туда ходит маленький автобус прямо вдоль границы по

довольно хорошей асфальтированной дороге.

Что характерно с нашей (тогда советской) стороны –

хорошие дороги, добротные дома, сады, в общем, богато.

А вот там, на стороне Афгана, идёт только тропа вдоль

реки, а сами посёлочки в глубине – это несколько хибар

из пахсы (глиняные блоки), в окнах вместо стекла

бараньи шкуры, никакого электричества и духа там нет,

нищета непроглядная.

Мы все впервые попали на границу с другим

государством, чувствовали себя как-то приподнято и,

конечно, орали всем, кого видели на той стороне.

Посёлок Гарм-Чашма был известен не только в

Таджикистане, а, как говорится, далеко за его пределами,

и даже за границей, и всё это благодаря термальным

соляным источникам, которые лечат кожные заболевания.

Этот международный курорт оборудован двумя

деревянными бараками, один – процедурный, другой –

жилой, со столовой. Вот такой ненавязчивый сервис в

местном Баден-Бадене. Но самым интересным оказалось

то, что здесь есть и нарзанный источник, на окраине

посёлка, где мы и заночевали, упиваясь минералкой – ну

прямо Кавказ.

По плану, как я уже говорил, мы должны были

сделать пятидневное акклиматизационное кольцо с

прохождением трёх перевалов высотой где-то около пяти

тысяч, а здесь ниже и нет, попутно сделав заброску.

57

К сожалению, наша ошибка заключалась в том, что

вместо классического метода акклиматизации, который

заключается в подъёме, но и сразу спуске с высокой

отметки, мы почему-то решили сделать траверс с

попутным прохождением перевалов и не теряя высоты.

Вот тут-то и собака зарыта, так что вместо

акклиматизации мы получили совершенно обратное, нас

мутило, мы ослабли и в конце этого кольца трём

участникам, в том числе и мне, пришлось сойти с

дистанции. Я боролся до конца, но не помогла даже

днёвка. Так плохо я себя никогда не чувствовал, плюс ко

всему меня, видимо, мучила «горнячка».

Двое других сразу же спустились в посёлок, а я

попытался идти дальше, но, увы, буквально через час

подъёма почувствовал, что не могу идти. Вот желание

есть, а сил – нет. Я спустился в посёлок и покинул этот

край.

Ещё несколько месяцев я не чувствовал вкуса пищи,

но, хоть и получился первый блин комом, я поклялся сам

себе, что всё равно когда-нибудь обязательно буду на

Памире.

А что наши друзья – те, что выжили после этого

рокового кольца? Они, конечно, были намного моложе и

с успехом прошли маршрут, правда, без попытки взять

перевал Лукницкого – этот загадочный перевал, который

был как бы изюминкой похода. Но всё равно они

молодцы!

Прошло несколько лет, я уже ушёл из большого

спорта, мы организовали туристскую секцию «Зодчий»,

ходили в несложные технически походы. Но вот

однажды Александр Борисович предложил мне побывать

вместе на Памире в качестве рабочего топографической

экспедиции. В дальнейшем я ещё раз был там с

топографами, а в заключение водил на Юго-Западный

58

Памир группу нашей секции.

Вот обо всём этом мой дальнейший рассказ.

В то время в Ташкенте были две топографические

экспедиции, которые обслуживали Среднеазиатский

регион. Каждая из них периодически вела работы и на

Памире.

Первый раз в составе топографического отряда я

побывал в районе городка Гарм, там на его окраине была

база, и оттуда несколько бригад вели съёмку в разных

точках Центрального Памира. Я был в отпуску, и

Александр Борисович пристроил меня в свою бригаду в

качестве рабочего, или проще – «шерпа», т.е. носильщика

грузов, в чьи обязанности входило топографическое

оборудование, продукты, палатки, верёвки и т.д.

Обычно для съёмки бригаду (это человек 5-6)

забрасывали вертолётом, но иногда и машиной. Был я там

всего месяц, но какой месяц! – это был театр, цирк,

альпинизм – всё вместе взятое.

Александр Борисович, правда, приехал пораньше, а я

уже добирался самостоятельно. Прилетел из Душанбе в

Гарм и оттуда пешком добрался до базы экспедиции. Они

фрахтовали у местного совхоза четыре домика,

расположенные на берегу небольшой речушки. Место

открытое, днём жарко, но вечером прохладно, так что

спать приходилось в спальных мешках, которые

необходимо было встряхивать, потому что несколько

фаланг, а иногда и скорпионов, в течение дня залазили

туда, поджидая добычу.

Коллектив экспедиции был разбит на несколько

бригад, которые работали на разных точках. Обычно

съёмки велись семь, девять дней, но иногда и меньше, в

зависимости от сложности объекта.

59

Cлавный коллектив экспедиции был весьма

разношёрстным, костяк составляли штатные работники.

Но и немало было сезонников - это не только рабочие, но

и специалисты околотопографических профессий,

геофизики, астрофизики, геодезисты и даже один

астроном из Академии Наук.

И вот этот спаянный, сплочённый и спитый коллектив

выдавал на «гора» съёмки для составления картографиче-

ского материала на благо тогда ещё родного государства.

В свободное от работы время «бухали» по-чёрному,

но исключительно добровольно. Привозили несколько

ящиков зелья, садились в кружок, на такие же ящики из-

под уже выпитого, и, что характерно, без всякого шума

пили день, два и даже три, отлучаясь только на «двор», и

поспать.

Но, конечно, рекордсменами по «принятию на грудь»

были завхоз и его подсобник. Утро у них начиналось с

риторического вопроса «Михалыч, тёплую водку с ранья

из горла будешь?» Ответ был всегда одинаково прост: «С

удовольствием». А так как они постоянно находились на

базе, то, естественно, никогда не «просыхали».

Мало того, эти сволочи в конце моего пребывания

накормили меня собачиной. Вообще я был наслышан о

большом пристрастии топографов к этому «деликатесу».

Собачатину уважали все, начиная от рядового

сотрудника до высокого начальства. Был даже такой

случай, когда пёсика, жившего на территории экспедиции

в Ташкенте, сожрал ни кто иной, как сам главный

инженер предприятия.

Мы все удивлялись, откуда берутся каннибалы, так

ведь всё начинается с малого. Теперь мне стало ясно,

почему местные жители прятали своих собак, ещё издали

заметив наших аглоедов.

Ещё одним увлечением работников этой экспедиции

60

была страсть к книгам, но не потому, что им хотелось

читать, повышать свой интеллект, - они их просто крали

из местной городской библиотеки. Я, ещё не зная этой

«литературной» специфики, всё удивлялся, как много

хороших и даже редких книг было на базе.

Когда я только появился там, первый вопрос ко мне

был: «Записался ли ты в библиотеку?». Мне это

показалось странным, я тогда ещё ничего не знал о

«литературомании» сего коллектива, и тут Александр

Борисович пригласил меня сходить в гармскую

библиотеку: ему нужно обменять книжку, а мне, конечно,

следует записаться туда, дабы не портить имидж

коллектива – этакого «народа книги».

Библиотека представляла из себя старый обветшалый

домик, внутри которого было два отделения: сам

читальный зал (громко сказано) и архивный отдел.

Заведовала всем этим молодая и симпатичная девушка,

которая по своей простоте душевной была рада столь

редким посетителям.

Я стал рассматривать книги в зале, а Саша сразу же

попросился в архив. Был он там долго, но вышёл с

небольшой брошюрой какого-то очередного опуса

Брежнева. Я записался, взял что-то по астрономии, и мы

удалились.

Когда мы отошли на приличное расстояние, мой друг

вытащил из-за пазухи несколько довольно приличных

книг, и нисколько не смущаясь, сказал, что надо бы ещё

что-нибудь экспроприировать. Вообще, мол, наш здоро-

вый коллектив делает доброе дело, так как каждый год

библиотека получает новое пополнение, списывает массу

хороших книг и вообще читателей там нет, так что они

как хищники очищают стадо от слабых – этакие санитары

на ниве культуры.

На самом деле таких «санитаров» за летний сезон

61

набиралось немало – это многочисленные экспедиции

разного профиля, и все маялись любовью к книге.

Ну а теперь от красочного экскурса о быте и нравах,

царящих в наших рядах, перейдём к рассказу

непосредственно о работе. С утра мы уже в местном

аэропорту, там небольшая вертолётная площадка, где нас

уже поджидают.

Смотрю на эту чудо-машину, и не могу понять: вся

задняя часть фюзеляжа открыта, виден только каркас и

натянутая верёвочка, это как бы граница грузового

отсека. И вот этим драндулетом нас должны закинуть аж

на хребет Петра 1 (Центральный Памир) под вершину за

5000 метров.

Вообще-то на такую высоту летают более мощные

машины, но их в наличии нет, а посему конструкция

облегчается, что даёт возможность этой стрекозе

подниматься выше их технических условий. Выбирать не

приходится, мотор ревёт, мы летим, постепенно страх

перед бездной за этой верёвочкой проходит.

Через час садимся на зелёный гребень хребта Петра 1,

отсюда мы должны подняться на наши вершины для

съёмок. Кругом море золотого корня, по-научному –

радиола розовая. Это лекарственный корень с желтоватой

шкуркой, откуда и название – «золотой». Его настаивают

на спирте и принимают для повышения тонуса, бодрости

духа. По значимости он стоит на втором месте после

жень-шеня, однако его нельзя употреблять людям с

повышенным давлением.

В походных условиях мы его заваривали с чаем и

обычно пили утром для большей работоспособности.

С утра каша, чай с корнем – и в путь, но через

полчаса одному из рабочих (с виду парень-здоровяк)

стало не совсем хорошо, и он остался на бивуаке, куда мы

должны вернуться к вечеру.

62

Мы сидим у костра, недалеко от своей палатки, под

южным склоном хребта Петра 1. Целый день мы пахали,

как козочки, вместе с топографами. Они вели съёмку, мы

тащили аппаратуру, в общем, очень устали, и вот

наконец-то отдых.

Товарищ наш потихоньку приходит в себя после

рокового чаепития с радиолой розовой, от которого он

почувствовал себя плохо – поднялось давление. По его

рассказу - когда он малость аклимался, то заметил, что

над ним кружит целая стая грифов, видимо, приняв его за

мертвеца, а как известно, падаль для них – деликатес, и

пришлось ему, бедному, доказывать им, что он ещё

живой.

Съёмка закончена, пора улетать, но вертолета нет и

не было ещё двое суток, рация не работает – сидим,

ждём-с. Но просто так сидеть мы не можем, и началась

заготовка лекарственных трав, то бишь, вот этой самой

радиолы, которой здесь тьма тьмущая. Мы косили её

ледорубами, как заправские крестьяне, и так увлеклись,

что не заметили, когда прилетел вертолёт. Летуны по

мегафону стали нас звать, матюкать, но нельзя же бросить

собранный урожай, а мы напахали за два дня целый стог.

Загружаемся в этот ублюдочный вертолёт, опять эта

верёвочка, а за ней – бездна, и летим на базу.

Единственным достоинством этого драндулета было

то, что через открытую заднюю часть было отлично

фотографировать. А снимать там было что: панорама

хребтов Центрального Памира, высочайшие вершины,

ледники, озёра, реки – всё было, как на ладони. Мы с

Сашей нащёлкали аж по две плёнки слайдов. К

сожалению, воспользоваться этими слайдами нам было

не суждено. Забегая вперёд, расскажу, что же произошло.

Как всегда, слайды отдавались на проявку в

63

фотолабораторию журнала «Фан ва турмуш», где наш

друг Валентус был главным художником. И на этот раз,

когда мы вернулись с Памира, фотоплёнки отдали ему, а

он передал в мастерскую. У меня было 2 плёнки, а у

Саши 5 или 6. Обычно за неделю всё это делалось, и мы

получали очень качественные снимки.

Но вот проходит неделя, другая, а плёнок всё нет и

нет. Мы к Валентусу: «В чём дело?» Он, вытаращив

глаза, мнётся: «Да вот много срочной работы, и пока они

не могут делать «левак».

Прошло ещё некоторое время, и вдруг, как говорится,

в один прекрасный день меня срочно вызывают в так

называемый 1-й отдел, я думаю, все хорошо знают, что

это за организация. Я работал в то время в проектном

институте и, естественно, пользовался топосъёмкой, а это

всё было секретным материалом, правда, не очень

высокого ранга, но тем не менее мы обязаны были

работать с ним согласно инструкциям.

Я, естественно, лихорадочно думаю, что это я мог

натворить, захожу в кабинет начальника отдела, а звали