Языковая политика - I

"Особое место среди проблем социолингвистики занимает проблема языковой политики - совокупности мер, предпринимаемых государством или группировкой для изменения, или сохранения существующего функционального распределения языков или языковых подсистем, для введения новых или сохранения старых языковых норм"./М.Ш./

Преамбула как будто не вызывает сомнений. Цель земной цивилизации, если таковая имеет место быть, неизбежно сталкивается с необходимостью совершенствования коммуникационных связей. Язык, как основное средство общения рода HOMO должен совершенствоваться по мере развития науки, внедрения прогрессивных социальных программ и даже ведения войн. На деле все обстоит иначе. Субкультура внедряется в сознание и быт людей доселе невиданными темпами. Вместо знания всегда привычно понимаемого, как апофеоз человеческих ценностей в противовес богатству и знатности постепенно вытесняется его имитацией.

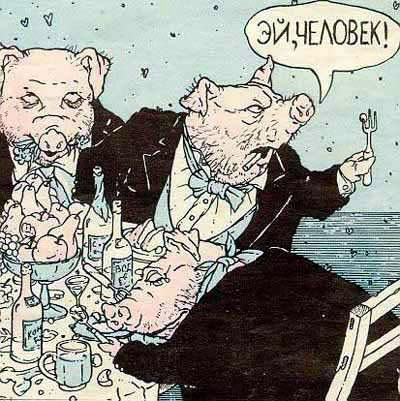

В первую очередь это становится заметно в повсеместной деградации культуры и, как неизбежный результат этого явления, в деградации языка. Семантические связи постепенно теряют свое значение, литературный язык сменяется литературным жаргоном, смысл произнесенного начинает определяться интонацией, иногда жестом. Налицо моделирование некого семиотического феномена, в котором собственно информации уже нет места. Сленг, как специфический язык не только в науке, но и в политике и социологии прочно заполнил современные нам средства массовой коммуникации – информационные системы.

Особое место в этом конгломерате «образов без красоты» занимает современный «литературный язык», лишенный не только свойственной ему высокой информативности, но и самого языкового звучания. Литературный жаргон заполняет страницы электронных и печатных изданий. Поэзия в привычном понимание этого слова таковой более не является и сводится к простому рифмованию, более или менее сбалансированной ритмике, а художественная проза оказывается невостребованной массовым читателем. Эта деградация литературы и культуры в целом особенно ярко проявила себя на территории Североамериканских Штатов уже в середине минувшего столетия. Однако, и Старый свет в стороне не остался. Волна модернизма и постмодернизма в литературе просто рассыпалась от столкновения с «реактивным сверхкомфортом» нового общества «потребления».

Весьма показательны в этом отношении «литературные страницы» электронных СМИ. В России и ближнем зарубежье просто не существует сколько-нибудь значительных литературных ресурсов, на которых авторские страницы вообще читаемы широким кругом их посетителей. Даже поверхностный анализ прочитанного не оставляет в этом сомнений. TV, рок-радиостанции, и желтая пресса сдают свои позиции новому монстру – всемирной сети Интернет.

Литература – источник информации. Но носителем этой информации становиться уже не сервер и не персональный компьютер, а сам человек – развращенный, поверхностно образованный и малокультурный.

* * *

(продолжение следует).

Свидетельство о публикации №209121100503