Как я комсомольцем был

Давно это было, и всех подробностей теперь уже не припомнить. Было мне тогда лет двадцать с небольшим, и в то время я безуспешно пытался учиться в одном советском, скучном и сером, техническом вузе. Все, что меня там окружало, было мне до такой степени чуждо и отвратительно, что единственной отрадой моей гуманитарной души был стенд в коридоре, посвященный биографии вождя мирового пролетариата, и во время перемен между «парами» я в смертной тоске рассматривал его самодовольную калмыцкую физиономию. Хоть и тоже гадость, но все же интереснее, чем сопромат… В конце концов я не выдержал и сбежал из этого «храма наук».

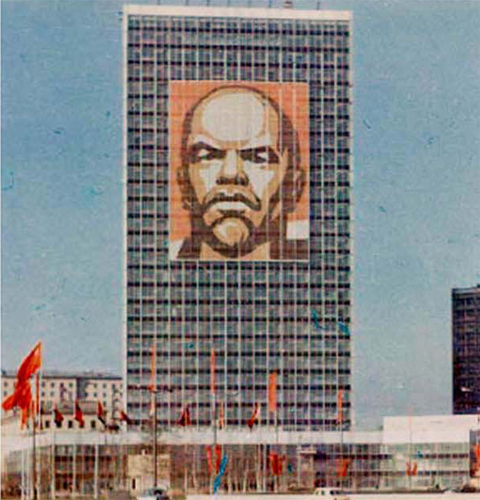

И вот, после нескольких месяцев вынужденного безделья, устроился я на работу в один проектный институт, здание которого и ныне еще высится уродливым многоэтажным грязно-стеклянным кирпичом на развилке двух шоссе. В том же институте, несколькими этажами выше, работала в должности ведущего инженера моя мама, мечтавшая любым способом сделать из меня технаря. Должность моя была самая ничтожная, — чертежник-конструктор с окладом 65 рублей в месяц, — но мама почему-то надеялась, что я непременно буду, как она выражалась, «расти», со временем «кончу вуз» и стану «специалистом», и тогда мне — хотя и не сразу — будут платить уже 120 рублей в месяц, как человеку. И даже за границу станут выпускать, сперва в «соц-», а затем и в «капстраны». А там и еще повысят, и на пенсию я выйду большим начальником — таким, как ее шеф Линючев, например… Сам я, впрочем, этих ее идиллических мечтаний не разделял, да и думать о пенсии в двадцать лет мне казалось более чем странным. Я к тому времени уже три года писал стихи, исписал несколько толстых тетрадей и уже мнил себя выдающимся поэтом. А у поэтов есть в жизни дела и поважнее… Мать же не принимала моих литературных занятий всерьез: «Раз ты поэт, — говорила она мне, — то где твои публикации и гонорары?»

Увы, — к сожалению, я не был ни известным поэтом, публикующим собственные сборники, ни членом Союза писателей, живущим на гонорары от изданий и заседающим в «президиумах», — а потому и пришлось мне поневоле идти работать наравне со всеми прочими смертными. Сотрудники моего нового отдела были в своем роде очень даже неплохими людьми, — мне же все они казались чем-то вроде ископаемых динозавров из палеонтологического музея. Юность — это тяжелая затяжная болезнь, от которой помогает только одно средство: разум, которого набираются в жизни. Мне же на тот момент взять это средство было негде, и способен я был лишь на то, чтобы в немом изумлении наблюдать окружающее, мысленно прикидывая, что из всего этого в дальнейшем могло бы послужить мне материалом для творчества. Не знаю, для чего мне это было нужно, — ведь сатириком становиться я вроде бы не собирался…

Так попал я на целых два года в советское служебное рабство. Тяжело было высиживать в том «отделе» долгие и тоскливые «рабочие дни», неделю за неделей и месяц за месяцем исполняя чужую, ненужную и неинтересную работу, и особенно угнетало ощущение времени, пропадающего впустую. А потому я был занят, в основном, тем, что украдкой читал книги, положив их в выдвижной ящик своего рабочего стола. Читал же я в те годы все подряд, и книг проглотил невероятное количество. Впрочем, время от времени я что-то делал и по работе, но не особенно усердствовал. Как-то раз моя начальница Нина Муромцева даже сделала мне замечание — работу, мол, надо так же искать, как хлеб ищешь. Я, по неопытности, ничего ей не сказал, а про себя потом подумал: на мою-то зарплату не много хлеба купишь…

Время от времени я поднимал глаза от книги и смотрел на то, что происходит вокруг. А кругом кипела бурная советская инженерная деятельность, ибо в отделе моем проектировали плотины и всякие другие гидротехнические сооружения. То и дело то с одной, то с другой стороны раздавались отчаянные женские крики, вроде таких: «ТрубопрОвод вылезает!!!» Это означало, что что-то там у них не ладилось в чертежах. Сотрудники мои были, в основном, уже немолодыми людьми, работа была их жизнью, — и, хотя к концу трудового дня все они были красны от духоты и усердия, но, тем не менее, на следующий день исправно являлись на свои рабочие места и продолжали свои социалистические будни.

Некоторые из сотрудников отдела привлекали мое внимание больше других. Учитывая мой возраст, это были в основном девушки. Была среди них красивая высокая девица со странной фамилией — Нина Цудичкис. У нее была какая-то особенная манера смеяться, прищуривая глаза. А глаза у нее были очень красивые, карие. Эта Нина Цудичкис была в нашем отделе комсоргом и, вместе со своей подругой Любой Шур, такой же «активисткой», занималась «комсомольской работой». Как я слышал, они всей ячейкой в нерабочее время ловили на улицах малолетнюю шпану, тащили бедолаг в свой «комитет» и там «перевоспитывали». Это у них называлось «Операция „Подросток“». Случались у них и другие занятия, под стать этому.

По своей тогдашней непроходимой наивности я был совершенно убежден в том, что эта Нина Цудичкис — латышка, поскольку все латышские фамилии, как я понимал, заканчиваются на «ис» или, в крайнем случае, на «ус». Мы жили тогда в новом районе, где все улицы были названы в честь славных латышских героев великой русской революции: улица Фабрициуса, бульвар Райниса, проезд Донелайтиса, улица Лациса. Этот последний латыш, прежде чем русским революционером стать, написал скучнейший роман «Сын рыбака», который я читал в детстве, и в нем тоже полно было латышей с такими же фамилиями: Дунис, Осис, Менгелис… А незадолго до описываемых здесь событий я прочел в своем ящике самиздатскую «Сказку о тройке» братьев Стругацких, и там один из героев тоже был латыш по имени «Фарфуркис». «Одесские рассказы» Бабеля мне тогда еще не попадались, и о том, как на самом деле выглядят латышки, я не догадывался, потому что ни одной живой латышки пока еще и в глаза не видел.

В отделе обе девицы любили обхаживать одного типа, совсем старика на мой взгляд, которого тоже звали не по-нашему: Соломон Исаакович Тайчер. И часто можно было наблюдать, как обе комсомольские дивы водили вокруг него хоровод, а старый хрен млел и расплывался в блаженной улыбке. На меня же они не обращали никакого внимания, но не просто так, а с непонятным мне высокомерием. Как будто все они втроем, Цудичкис и Шур вместе с этим их Тайчером, принадлежали к некоему тайному обществу, куда мне, простому Новожилову Мише, вход был заказан, а почему — никто мне объяснять не собирался, а сам я пока еще не понимал.

И вот, в один прекрасный день, когда я сидел за своим рабочим столом и, естественно, что-то там тайком читал, эта Нина Цудичкис вдруг подошла прямо ко мне и спросила, состою ли я в комсомоле. Я ответил утвердительно — ибо я действительно по недомыслию состоял в сей славной организации. Тогда она попросила меня принести ей мою учетную карточку и членский билет. Ничего дурного не подозревая, я на следующий день доверчиво принес и отдал ей и то, и другое. А через пару дней меня вдруг вызвали на «бюро».

Тут следует сказать, что ни в школе, ни в институте я с нашим славным ленинским комсомолом близко не сталкивался, и все мое участие в нем ограничивалось регулярной уплатой членских взносов. Что такое «бюро», я и понятия не имел, и потому спокойно, не ожидая подвоха, вошел в какое-то просторное помещение, где за длинным столом восседало десятка два прилизанных молодых людей в пиджаках и галстуках, и обе наши активистки среди них. И тут мне было непререкаемым тоном заявлено, что, поскольку я больше трех месяцев не платил членских взносов, то, следовательно, автоматически выбыл из организации. Мол, желаю ли я снова стать членом? Я, как и положено советскому человеку, слегка испугался, вспомнил про маму и попросил себя восстановить. Мне ответили, что в таком случае меня ожидают штрафные санкции: я должен буду, в течение какого-то там срока, состоять под опекой «ответственных товарищей» из нашей «ячейки» и выполнять «комсомольские поручения». И, смотря по тому, насколько я буду активен и сознателен, и будет решена моя участь. Все это объявил мне самый прилизанный из них, поразивший меня своей высокой коммунистической сознательностью и образцовой комсомольской принципиальностью. Лицом он почему-то сильно смахивал на немецкого товарища Крюгера из дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», фотографию которого я видел в журнале «ГДР».

Должен признаться, что все происходящее казалось мне поначалу чем-то не вполне реальным, некой нелепой игрой, словно я поневоле принял участие в каком-то странном спектакле. И так и казалось, что вот сейчас представление окончится, все эти лощеные маменькины сынки и сытенькие дочки из приличных семей встанут, сбросят свои уродливые советские маски и отправятся по домам, со смехом обсуждая доставшиеся им роли. Ведь не может же такого быть, думал я, чтобы вся эта позорная комедия происходила всерьез! Не могут нормальные люди — если, конечно, они действительно люди — опускаться до такой низости, до такого лакейства… Но напрасно я надеялся, — я не знал еще тогда, что наши люди готовы и не до такого опуститься за видимость благополучной жизни и страха ради иудейска.

Так и начались мои комсомольские мытарства. Меня весьма основательно «охватили» и начали взваливать на мою бедную поэтическую голову одно «поручение» за другим. И я, — по своей природе существо вовсе не общественное, скорее антиобщественное, — неожиданно очутился в самом пекле «общественной работы», активно проводившейся «ответственными товарищами», то есть двумя оголтелыми девицами с нерастраченными гормонами, неустроенной личной жизнью и не слишком затаенным комплексом национального превосходства. Всё, учинявшееся ими надо мной, хотя оно и диктовалось законами комсомольской жизни, я ощущал как откровенное и наглое измывательство, и, надо сказать, был в этом абсолютно прав. И только всосанные с «молоком» «родины-матери» страх и придавленность не позволяли мне додумывать этих мыслей до конца, а то еще неизвестно, чем бы все это кончилось. Мне в то время было совсем не до того, я был всецело поглощен своим творчеством и все внешнее рассматривал как досадную помеху, в том числе и этот неожиданно свалившийся на меня тоталитарный беспредел. Но, на свое счастье, я инстинктивно понимал, что живу в таком государстве, где надо прикидываться братцем Иванушкой-дурачком, чтобы под ножи булатные не попасть. Так я и поступал, — и потому покорно терпел комсомольское иго, надеясь, что, авось, со временем отстанут и забудут. Но нет — не на таких напал! Древняя, как мир, неумолимая жестоковыйная сила, именуемая «советской властью», скрутила меня, как ветхозаветного аммонитянина, и швырнула в свою железную молотилку, и принялась перепиливать пополам своей тупой идеологической пилой…

Наконец, месяца через три, в отделе созвали комсомольское собрание, куда меня вызвали в качестве подсудимого и стали решать, как со мной быть. Их любимого товарища Тайчера на собрании не было, но зато присутствовал другой, тоже «товарищ», и тоже с непонятной полугрузинской фамилией: Мгалобелов. Этот товарищ Мгалобелов был партийным шефом всей их комсомольской ячейки-лейки, ходил всегда в импортной замшевой куртке, и как-то однажды в коридоре, возле дверей нашего отдела, обличил меня в «потребительской психологии». Я ничего не смог ему возразить в свою защиту, потому что не понимал, в чем таком меня обвиняют, и еще потому, что всегда немел перед откровенной наглостью. Но ему, как образцовому коммунисту, было, конечно, виднее, какая у меня психология. Они с Цудичкис были, вроде Параши с Аркашей, два сапога пара и одного поля ягоды, и к тому времени, я думаю, им было уже совершенно ясно, что я не только ни к какой «комсомольской работе» не пригоден, но и вообще недостоин того, чтобы жить в «советской стране», и самое подходящее для меня место — на гнилом Западе, а еще лучше — на еще более гнилом Дальнем Востоке, где-нибудь на нижних нарах возле параши. К этому и клонился истинный смысл официального выступления Нины, и Люба Шур ее, как водится, поддержала. К ним присоединилась и еще одна моя гонительница, из «коллаборационистов», — большая, пышнотелая и очень глупая русская девушка по имени Кавешникова Наташа, которую привлекли, надо полагать, из национальных соображений. Остальные члены ячейки, — те, которые были не из грузино-латышского кагала, — только подавленно молчали и шли красными пятнами. Я же, как мне было велено, стоял навытяжку и молчал.

Вдруг Нина Цудичкис, переглянувшись с товарищем Мгалобеловым, обратилась ко мне с вопросом: а правда ли, что я считаю советскую власть ненужной и вредной? Будто бы это мое мнение ей сообщил товарищ Вахрамеев из парткома института, который слышал, как я высказал его одному своему приятелю из нашего отдела, с которым вместе ходил обедать. А подслушал меня товарищ Вахрамеев на конференции, куда нас с этим моим приятелем как-то раз загнали по комсомольской «разнарядке», чтобы мы с ним там тихо сидели в креслах и «массовость» создавали. Я очень удивился, потому что совершенно не помнил такого своего высказывания, хотя в душе всегда и считал именно так, — и ответил отрицательно. Она, кажется, не поверила, но все же промолчала. Стали голосовать. И тут произошло нечто, чего я не понял.

Как мне потом объяснили, мнение присутствовавших по поводу моей скромной персоны не было единодушным, и для исключения меня из комсомола не хватило нескольких голосов. Таким образом, голосование не достигло цели. Тогда меня спросили прямо — мол, хочу ли я и дальше оставаться в этой организации? Я вспомнил о маме и ответил, что да, очень хочу. Тогда мне предложили пойти и побеседовать об этом с секретарем комсомольской организации института. И я пошел беседовать.

Открыв дверь комитета ВЛКСМ, я увидел сидящего за пустым столом молодого человека, внешность которого вызывала ассоциации уже не с какими-то там сомнительными «лейбштандартами» и «гитлер-югендами», а с самыми что ни на есть настоящими подвалами одного всем известного учреждения. Он равнодушно выслушал меня, а потом, придав своему лошадиному лицу внушительную мину, изрек: мол, наша организация борется не только за массовость своих рядов, но и за их чистоту. Поэтому, хотя меня пока и оставляют членом, но с серьезным предупреждением. Это, видимо, следовало понимать так: еще один донос — и не миновать мне тех мест, куда Макар телят не гонял. Я снова вспомнил о матери — и согласился.

Так я и остался в рядах верных ленинцев, в которых и пребывал еще аж целый год. А потом я с веселым сердцем уволился из этого тошного института, и мне, как положено, выдали на руки мои комсомольские документы. Но теперь уже я был умнее — придя домой, первым делом порвал в мелкие клочки и учетную карточку, и членский билет, а потом, сложив обрывки в старую сковородку, вынес их на балкон и сжег дотла, до последнего кусочка, а золу растолок в порошок и высыпал в мусорное ведро, которое незамедлительно вынес на помойку. Тем и закончилось мое членство в славном советском комсомоле…

Хотелось бы написать к этой истории нечто вроде эпилога, чтобы как-то оправдать необходимость всех этих скучных воспоминаний. Ну, что ж: когда я прощался с сотрудниками своего отдела, кто-то из женщин сказал мне проникновенно: «Не забывайте нас, Миша!» И я вполне искренне ответил: «Нет, не забуду. Такое невозможно забыть!» И надо отдать должное этим хорошим людям — они дружно рассмеялись.

Товарищ Мгалобелов, инквизитор-энтузиаст, узнав, что я увольняюсь, немедленно вспомнил о том, что каждый советский человек, а тем более коммунист, обязан быть добровольным помощником наших славных органов. А может быть, он и без того сотрудничал по совместительству в вышеупомянутом учреждении, или товарищ Вахрамеев поручил ему побыть стукачом в порядке добровольной партийной нагрузки. Впрочем, советских людей не надо было долго упрашивать стукачами стать — любой из них рад был помочь родному государству. Так или иначе, этот «товарищ» вызвал меня к себе и стал расспрашивать, куда я ухожу и где работать буду. Но я уже был не тот, что прежде. «В институт иду учиться», — ответил я. «В какой институт?» — спросил меня уважаемый Юрий Борисович. Я ответил ему, что «вуз» называется МГМИ, что в переводе на человеческий язык означает «Могила городских, мечта иногородних». На том мы с ним и простились, и больше в этом мире не виделись, о чем я нисколько не жалею: я встречал в своей жизни достаточно подлецов и без него.

Мама моя очень расстроилась из-за того, что отверг я славное поприще, которое было мне обеспечено, но в конце концов смирилась с мыслью, что начальником отдела мне не бывать и в «капстраны» не ездить. Она еще дожила до того времени, когда со здания ее института убрали гигантский портрет вождя прогрессивного человечества и водрузили на крыше не менее гигантскую рекламу южнокорейской фирмы «Самсунг». Я же по-прежнему пишу стихи и написал за минувшие годы уже целое собрание сочинений. Так что в том, что я — поэт, прав оказался я, а не мать. А в остальном — как был я нищим, так и по сей день им остаюсь, и таким и умру, и не видать мне, с моей трудовой книжкой, приличной пенсии, как Нобелевской премии. И здесь уже права оказалась она.

Помню еще, как, примерно полгода спустя после моего выхода на свободу, то есть увольнения, пришел я как-то днем в тот институт, чтобы увидеться с матерью, и в вестибюле неожиданно встретил свою «латышку». Она только что вернулась с обеда и, снимая в гардеробе пальто, сказала мне: «Здравствуй, Михаил!» И как же поступил я? Ну да, я сознаю, что это мелко и недостойно, и что благородные люди так не поступают, — но что тут поделаешь? Я холодно посмотрел на нее — и не ответил. Она тоже посмотрела на меня — и все поняла. И, опустив голову, молча пошла на свою работу…

Что было с ней в этой жизни дальше, не знаю. Может быть, вышла она замуж за своего товарища Крюгера и прозябает ныне где-нибудь на бескрайних просторах нашей прекрасной столицы, воспитывая новых товарищей крюгеров для какого-нибудь будущего отечественного «Лейбштандарта»… Но мне почему-то хочется думать, что давно уже, вслед за многими своими сородичами, уехала она из «этой страны» и живет теперь в единоплеменной Прибалтике, загорает там под жарким солнцем юга на средиземноморском пляже, нянчит своих курчавых и чернявых латышских внучат и не вспоминает больше ни об институте, ни о комсомоле, ни обо мне. И слава богу! Ибо жестоко было бы ожидать от человека, живущего в человеческом мире, среди нормальных людей, чтобы он помнил о том постыдном времени своей жизни, когда он был н е ч е л о в е к о м…

<2010>

Свидетельство о публикации №210041500341