А теперь снова глава последняя, окончание

Володя был парнем средних лет. Вероятно, его мучили астения и фобии. Играя в карты, он быстро уставал и уходил отдыхать, и было видно, что ему плохо, что он еле сдерживает тревогу. В эти моменты он напоминал серого волка с застывшим лицом и округлившимися глазами, когда он, сидя в кустах, просит у Красной Шапочки кусок газеты. Больше о Володе и рассказать нечего. Он был неназойлив, негруб, скорее, достоин истинной жалости: разум на месте, а тревога съедает человека, - остальное он всё таил в себе.

Илью-младшего я помню смутно. Был он достаточно интеллигентен, но малоактивен. Не высовывался; кажется, остерегался "крутых". Мне помнится, он был симпатичен, но не настолько, чтобы это могло задеть меня сильно. В компании, где не было моих друзей-мальчиков, мои глаза находили его. Но не больше. Кажется, он был немного полноват, но высок ростом, и полнота воспринималась как симпатичная, а не избыточная.

Те, кого я забыл и не могу ясно вспомнить, мне не были друзьями, хотя, догадываюсь, что многие из вас помнят меня лучше, чем я вас (такой парадокс меня давно преследует в жизни: проходит время, и кто-то признаётся, что был когда-то мною очарован, следил за каждым моим шагом, а я проходил мимо, не замечая, и сам смотрел на тех, кто плохо помнит меня), те, кого я забыл, простите меня.

Боря был вроде бы и юн, и высок, но как-то рыхл и как-то немного нескладен. Я помню его смутно, он не глянулся мне, хотя не могу сказать, что я ни разу не смотрел на него с оттенком голубого интереса.

Артём был строен и высок, он был симпатичен, имел свой шарм, но, как и со всеми предыдущими, у меня не было контакта с ним – самого главного, точек соприкосновения. Я бы мог, мне кажется, увлечься им, если бы он не был более самостоятелен и менее податлив, чем это обычно подходит мне.

Бучака чифирил со старшим Сашей. Он был как-то разболтан в движениях и речи, и можно было предположить, что он когда-то и за что-то сидел в тюрьме, но он не был честолюбив и задирист, как "крутые", и, может быть, вероятнее предположить, что, если кто-то из нашего отделения и был раньше знаком с наркотиками, то это был, скорее всего, он.

Остальных из этой 3-ей относительно благополучной палаты я описал ранее, худо-бедно, но какая-то память сохранилась о них.

6 часов утра, и я могу со спокойной совестью ложиться пока спать. Тёплый апрель сменился холодным дождливым с заморозками на почве маем, а он в свою очередь знойным июнем. Пока – до +36оС, дождей нет, посадки сохнут. День беспредельно долог, в 4 уже начинает светать, прохлада приходит короткой ночью, сон – в последние недели – уже утром. Писать можно тоже только ночью.

И вот он наступил этот день, 30 июня.

В каждом столетье всего один раз бывает день 31 июня. Лишь однажды за целое столетье. И в этот день разрушаются временнные перегородки, отделяющие друг от друга века и эпохи. И тот, кто не нашёл любви в своём времени, обретает шанс найти её во времени чужом, где так же одиноко ждёт его тот, кто предназначен ему судьбой. Но встреча их длится всего один день, единственный день в целый человеческий век. И больше – никогда:

"Всегда быть вместе не могут люди,

Всегда быть рядом не могут люди:

Нельзя любви, земной любви, пылать без конца.

Скажи, зачем же тогда мы любим,

Зачем тогда мы друг друга любим.

Считая дни. Сжигая сердца?.."

Нет ответа на этот вопрос. Я блуждал по эпохам и странам вместе с Игорем Коном, сегодня я купил для себя второй экземпляр его книги "Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви", этой огромной информационной пропасти, где тоже нет ответа на вопрос "зачем?"

Да и 31 июня придумали люди от безысходности, иначе нечем объяснить эту выдумку.

Не бывает 31 июня. Не бывает…

Зато есть 30 июня, будничный день, обозначенный на календарях всего света в исходе месяца, который отнимает первые, ещё совсем незаметные минуты у солнечного дня в пользу лунной ночи, у света в пользу тьмы, у солнечного тепла в пользу могильного холода.

10 лет назад, ровно 10 лет назад, 30 июня я решительно распахнул дверь и вошёл в зону лунной полутени. За эти десять лет я узнал терзания ада и блаженство рая, чего было больше – не скажешь: оно всё было вперемешку, в клубок, кувырком.

За эти годы я написал 6 общих тетрадей тайных дневников, я узнал более полутысячи граждан страны полумрака, явившихся мне на глаза, выступив из лунной полутени. Я собрал и пропустил через себя библиографию, объёмом более 2 тысяч единиц. Я написал более 600 страниц рукописи повести, полсотни страниц рассказа, сотню страниц сценария. Десятки замыслов возникли из ниоткуда, два десятка рассказов, которые можно назвать натуралистической сублимацией, прошли через меня и стали реальностью. Мой большой дипломат с трудом вмещает разрозненные тематические записи. Одна из полок моей тумбочки заполнена до отказа газетами с тематическим материалом, дневниками и другими предметами, относящимися к теме. Книги, которые мне помогали осваивать тему, едва ли разместятся на одной полке книжного шкафа.

Десять лет длится моя голубая жизнь. За это десятилетие, которое замкнётся через несколько часов, я стал другим человеком. За эти 10 лет я разобрался в человеке и жизни настолько, насколько не мог даже вообразить себе за предыдущие 30 лет жизни.

Я очень не хотел бы иметь репутацию человека одной и отчасти скандальной темы, но жизнь ведёт человека по избранной ею траектории, и при всей относительной универсальности моей, транстематический голубой вектор чувствительно окрашивает мою судьбу в бирюзово-небесные тона.

И да будет моя голубая тема квинтэссенцией всех человеческих тем, так или иначе заявляющих себя в природе и жизни!

Но есть другое 30 июня. И о нём сегодня я доведу речь до конца. Ровно год назад это была моя последняя ночь в больнице. И я вернусь сейчас туда и в последний раз окину взором притихшие ночные палаты и тех, кто стал мне почти роднёй за долгие 1,5 месяца заточения.

Сейчас начало третьего, и в отделении тихо, почти нет шумов. Я не случайно сравнил отделение, в котором я лежал, с пионерским лагерем: не с армейской казармой, не с тюремной камерой. Здесь лежат люди (как хорошо, спокойно они спят сейчас в середине последней здешней ночи!), которых никто не муштрует, не заставляет одолевать неодолимое. Здесь люди отдыхают душой, здесь о них заботятся "взрослые": воспитатели, педагоги, демиурги.

Наверное, я проснулся оттого, что это последняя ночь. Расточительство, не восполнимое уже никогда и ничем, спать последнюю ночь перед расставанием. Всю свою взрослую жизнь я это знал. Я знал большее: каждая ночь в короткой человеческой жизни, где ни один миг не прокручивается повторно для того, кто его проспал в предначертанный срок, это невозвратимая утрата. Может быть, оттого я и боюсь уже многие годы спать ночи.

Но сейчас я проснулся в спящем в почти полной темноте отделении, чтобы осмотреть его и запомнить, пока дневная суета не отняла возможность спокойной созерцательной прогулки.

Высокие, старинные белые деревянные двери, система взаимозавязанных палат, чем-то очень напоминающих мне гимназистские дортуары, но не казармы, не гостиничные суетливые номера и даже не больничные палаты.

Я выхожу из своей палаты в тускло освещённый коридор. Слева от меня по коридору закрытая двухстворчатая дверь 3-ей палаты. Там лежат по своим кроватям и тихо, сонно сопят мои друзья по юным пионерским проказам: Андрюша и Колясик. Я не зайду к ним в палату, но я их вижу отлично даже отсюда, сквозь стены и закрытую высокую – под потолок – белую дверь.

Я раскрываю другую дверь: напротив своей, - и попадаю в проходную вторую палату, где все тоже очень тихо и мирно спят. Слева в дальнем углу тихо, неслышно спит мой Серёжа-скворчонок. А за бездверной полустеной уже в первой палате, прижавшись к тонкой стенке с другой стороны, спит спокойно мой сексуальный выдумщик, забавный, душевный Лёшка-картошка.

Я огибаю Мишину кровать и через коридорчик-тамбур вхожу в туалет. Здесь очень светло, здесь никого нет. Я сажусь на кушетку под окно и сквозь решётку дышу прохладным воздухом летней ночи, воздухом свободы. Сидя здесь, можно писать стихи и неспешно думать о человеческой жизни. Здесь можно посидеть минут 15, одному, выглядывая в летнюю ночь или просто обводя глазами нехитрый интерьер помещения, и находясь очень далеко отсюда, в иных мирах.

Потом я пойду в столовую. Там в холодильнике у меня должна быть пара помидоров. В больничном стенном шкафчике есть оставленные на ночь несколько кусков хлеба. Я помою холодные помидоры и буду медленно, с удовольствием есть их: они недёшевы, и объедаться ими, глотать их наспех – не дело. Да и некуда мне спешить в эту ночь. Год назад я не бродил по своему отделению, я спал, как и все. Это сегодня я прощаюсь со своим отделением, а утро далеко. За холодильником, в процедурном кабинете отдыхает медсестра. Дверь закрыта, и не надо её тревожить. Я пойду в свою палату и лягу на свою кровать. Мне захочется задремать, но прежде я вспомню каждого. Это надо сделать сегодня. Потому что завтра будет другой день. Совсем другой: день из другого месяца, другой эпохи, другой жизни. Ведь 31 июня ни в том, ни в этом году, никогда – не наступит.

С Петей мы поступили, кажется, в один день. Сам он назвался, знакомясь, Петром. В наши дни Пети, как, кажется, никто, стесняются своего имени. Собственное имя в юности вызывает у них комплекс. Володя, Саша, Лёша, Макс, Витя, Дима, Стас, Коля, Серёжа – да мало ли обиходных имён – сателлитов паспортного имени. Никому в голову не приходится стыдиться этого. А вот Пети в наше криминальное время стыдятся своего уменьшительного имени.

Петя был 32-летним военным. Сухощавый, немного скованный, немногословный, немного педант. Основной проблемой его были переживания по поводу того, что он в таком возрасте ещё не женат. Я не знаю, бредовое или обсессивное место занимало это переживание в его психике, но, по-моему, он был комиссован из армии из-за конфликтов и специфической ригидности характера. Я, было, пытался настроить его на то, что он ещё совсем молод, и у каждого свой возраст женитьбы, сослался на то, что я тоже не женат. Последнее повергло его в изумление и почти презрение: о моих уж перспективах говорить тут совсем нечего. Он в 32 года до сих пор не женат, не имеет семьи, не имеет детей. В 32 года это неприлично, это глубокая старость, когда всё уже должно быть.

Он не рвался с кем-нибудь общаться, хотя определённые разговоры мы с ним вели, недолгие обмены мнением, сперва по моей инициативе, затем – по встречной. Неясные перспективы работы, неженатость, пребывание в психиатрическом отделении его угнетали, он был дисфоричен, по большей части молчал. И опять же я был единственным, кажется, с кем он в отделении неформально общался. Причина была, конечно же, иная, чем у Саши: Петя чуждался больных, отгораживался: о чём говорить с больными людьми? вон с тем, что ли, общаться?! или с тем?! С кем?

Было ниже его достоинства, почти нелепо, пребывать среди психически больных, лежать в психиатрическом отделении – куда уж ещё ниже можно пасть.

Тест на гомосексуальность я ему всё-таки провёл, в его воображении это, казалось, было ещё более немыслимым падением для человека.

Не было у него пластической коммуникативной энергии, по крайней мере, на тот момент, когда он лежал со мной в больнице. Неудивительно, что он не был женат: у него не было способности душевно интимно уживаться с кем-то.

Убедившись, что я не псих, он допустил меня хотя бы до второго уровня коммуникации в общении с ним.

Я медленно и без нажима пытался расшатать его убеждённость в ужасности его положения. Мой личный пример: мне 40 лет, но это вовсе немного, появится подходящая женщина, я женюсь, даже мне ещё рано гнать события и делать из этого сверхпроблему. В наше время есть разные формы сожительства, и не надо себя загонять в рамки жёсткой и нереализуемой в твоём случае догмы. Вообще у тебя с женщинами что-то было? Было? Ну и прекрасно. Значит, ты просто пока не встретил ту, с которой получится связать свою жизнь. И твоя сегодняшняя целеустремлённость – знак того, что это уже очень скоро, наверное, случится. Появится любимая женщина, будет счастье, будет семья. Ни материальное положение, ни социальное, ни служебное – тут не преграда. Разберётесь в ситуации и будете жить адекватно ей. Люди в нищете живут, и любят друг друга, и счастливы. А ты ведь не нищий, здоровый молодой человек, руки-ноги на месте, голова работает. Исходи из своей ситуации, у тебя будет твоя семья, не сравнивай себя с другими. Ты – это ты, и у тебя своя судьба, такая, какая должна быть у тебя, а не у кого-то.

Несмотря на ригидность, он поддавался этим формулам. Открытых переживаний стало меньше, да и к отделению, к факту своего пребывания здесь, он стал отчасти адаптироваться.

Тест на гомосексуальность я "кинул" где-то на третий день знакомства. Много чего у меня было, сказал я, ну, жизнь есть жизнь, и это моя жизнь, всё это жизненный опыт, и почему он меня должен угнетать? У меня 6 лет была постоянная женщина, за 3 года мы с ней сделали 6 абортов, ну, ситуация была такая, что изначально было ясно, что мы не женимся. Потом у меня были другие отношения, каждое складывалось по-своему. У меня есть и гомосексуальный опыт, это я тоже попробовал. Это всё было. Идёт поиск. Это жизнь.

- Вы меня пугаете… - сказал Петя.

На этом наши отношения не кончились. Одной фразой я убил два зайца: выяснил, не голубые ли желания скрывает он за своим неумением найти спутницу жизни, и уточнил возможную меру голубизны наших с ним отношений, раз уж мы держались вместе и намеревались общаться.

Голубизну он своей фразой отверг однозначно, но у нас развивались другие, коммуникативные отношения, и его настороженность в отношении меня прошла за несколько часов, потому что мы продолжили общение в прежнем русле разговоров, уже не затрагивая голубую тему.

Кстати, находился он не очень долго в отделении, его обследовали и перевели куда-то или выписали. Душу нараспашку он не раскрывал, так и остался в достаточной мере закрытым, самоизолирующимся. А лежали мы с ним рядом.

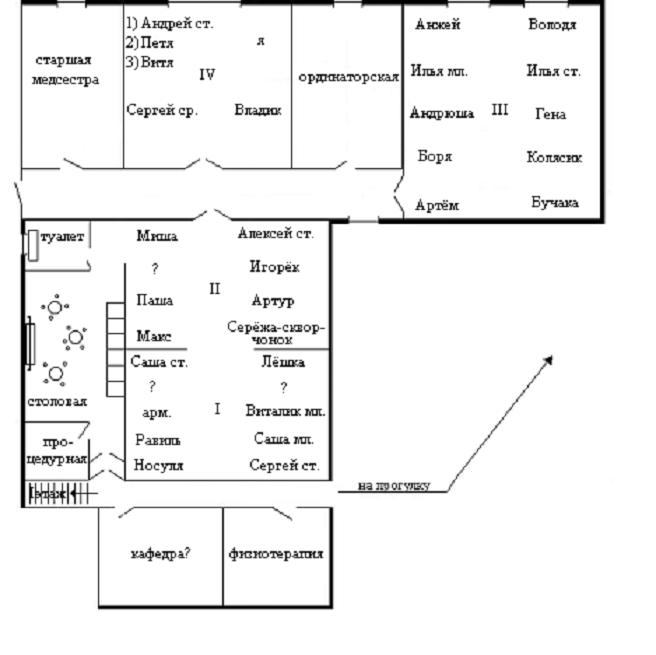

Нас перевели с Сашей-старшим из городского диспансера, и в первые 20 минут своего пребывания в клинике я лежал в первой палате, кстати, на месте Лёши, ноги к ногам с Сашей. Это отделение с открытыми палатами, полными психов, в первые мгновения произвело жутко угнетающее впечатление. Я лёг на кровать и с ужасом думал, как я буду лежать на этой "вокзальной площади", среди плотной сумасшедшей толпы. Через 20 минут меня окликнули и перевели в 3-ю палату. Это был, конечно, рай, по сравнению с I палатой. Здесь я оказался на той кровати, где на нарисованной мной схеме фигурирует Колясик. На место Гены положили вскоре Петю. Через пару дней меня перевели в IV, "элитную" палату, на моё постоянное место, а ещё через пару дней туда же попал Петя на место выписавшегося старшего Андрея, на то место, куда потом уже, до конца нашего больничного срока поселился "Виктор Викторович".

Так что с Петей мы какое-то время даже оставались вдвоём в своей палате.

Как-то, привезя что-то из города, я его угостил. Он доверчивее стал относиться ко мне. Лёжа на своих кроватях, мы переговаривались. У него была небольшая сумма денег с собой, расточительным он быть не мог. Но в мои выходы в город он стал заказывать мне для себя то или другое: лезвия (обязательно такие-то, с таким-то рисунком – педантизм был в его характере), пачку печенья, ещё что-то.

Потом перед выпиской я привёз по его заказу красивую коробку конфет для Светланы Павловны. Петя был не просто немного педантичен, но был интеллигентно воспитанным и разумным педантом.

Коробку конфет мы спрятали в холодильник, наши голодные психи её не стащили. Всё окончилось благополучно. Петя уехал долечиваться к себе, то ли в военный госпиталь, то ли куда-то в Краснодар или Ставрополь.

Такова история Пети, история, в которой по моей инициативе тоже остался один маленький голубой штрих.

Андрей-старший едва ли был старше Андрея-младшего, Андрюшки-массажиста. Просто он был сам как-то старше, солиднее, медлительнее малого Андрюшки.

Я попал в "элитную" палату к Андрею и Сергею. Оба они почти сразу же выписались, Сергей (устроивший в последнюю ночь оргию) на пару дней раньше Андрея.

Андрей не обладал какими-то выдающимися качествами, обычный, средней упитанности парень лет 26-27. Не тронул он моего сердца, ни характером, ни внешностью. Держался он Сергея, я был новичком и чужаком, не тянулся к ним и не вызывал интереса. И обмен их адресами перед выпиской показался мне неумным – я действительно был ещё чужой в этом отделении и не догадывался о той связи, которая возникает между больными отделения к моменту выписки. Да и не новость это: всегда в коллективе со мной бывало так – входил с натугой, уходил с окровавленным от разлуки сердцем. Так вот, Андрей выписался, а я сомневался, узнаю ли я их – Сергея и Андрея – в городе, и, хуже того, смогу ли я отличить их одного от другого.

А ведь странно, я сейчас подумал, как меняется атмосфера в палате со сменой её обитателей. Когда я подселился к Андрею с Сергеем, я думал, что такова и есть традиционная атмосфера этой палаты – отделения: два румяных здоровячка, шумные, самоуверенные, бабники, бодрячки, хозяева палаты, не замечающие, что ты тут вообще существуешь. Потом мы, оставшись с Петей вдвоём в палате, внесли в её стены минорно-депрессивную, немного отчуждённую, педантично-прохладно-формальную атмосферу. А с появлением сцепки "Виктор Викторович" – Владик палата приобрела качества некоего филиала "новорусского" образа жизни с роскошью, капризно-дистанцирующимся от мира остальных больных стилем "яппи", почти отделилась от остального отделения, став родом самостоятельной клиники для состоятельных господ.

Так вот, завершая рассказ об Андрее. Спустя какое-то время он явился в отделение и даже зашёл в палату. Я был поражён, и чувства протестовали: это не тот Андрей! Как он был хорош, как он был красив, подвижен, улыбчив, интригующ. Вот такого Андрея я увижу в городе – обязательно узнаю. Так я был когда-то поражён юностью и красотой Андрея-"Белаза" из Серёжиной, черкасовской компании, увидев его повторно среди девчонок-ровесниц, отъезжающего на левый берег Дона на отдых.

Могу представить себе гордость психиатров, способных психически озабоченных астеников-задохликов превращать в таких красавцев-лебедей!

Потому я не удивился реакции сотрудников отделения на моё появление пред их очи после выписки. Меня тоже с трудом узнали, и глаза горели, изумлённо улыбались, когда говорили со мной, смотрели на меня.

Это была наша палата.

Теперь – Алексей-Старший. Было ему 47 лет, был он военный. Он был одним из самых старших пациентов отделения, и по виду, и по возрасту. Внутривенные комы ему не решились делать. Инсулин вводили внутримышечно. Он потел, потом уходил в бессознательное состояние. Наблюдая за комами, я вскоре заметил, что Алексей труднее всех выходит из комы. Методика вывода была такова: кружку сахарного сиропа на тумбочку и пару ампул 40% глюкозы в вену. Лёша выходил из комы плохо, и ему добавляли ещё зачастую внутривенно пирацетам – сосудистое, для улучшения питания мозга. И если остальные, выбираясь из гипогликемии, с одуревшими глазами и плохо координированными движениями хватали кружку с сиропом, выпивали его залпом до дна и, допив, уже здоровыми соскакивали с койки, то Лёша с огромным трудом приходил в себя. Если сироп не вливали в него насильно, он снова начинал уходить в кому. Молодые практикантки терялись, когда не могли его добудиться пить сироп, единственной медсестре и врачам часто было не до него. Выводить его взялся я. Задача была в том, чтобы поднять его до полусидячего положения и заставить пить сироп. Один глоток, второй, третий, чем дальше, тем – на глазах – легче.

- Лёша, давай пить сироп!

Он не хотел, он барахтался в омуте комы, как в дурном сне, из которого не можешь проснуться.

- Лёша, давай, один глоток!

Я насильно поднимал его. Он не понимал, не просыпался, кома крепко держала его, сопор, быстро уходящий снова в кому.

Я подносил к его губам кружку.

- Лёша, давай просыпайся, пей. Давай, один глоток. Лёша, надо выпить! Давай!

В кошмаре комы краешком сознания он ухватывал мои слова. Я заливал ему в рот сироп, и удавался первый глоток. И ещё, и ещё.

- Молодец, молодец, Лёша, умница. Чуть-чуть отдохнул, давай ещё пить. Пей, пей ещё. – Он выпивал полкружки, потом ещё, пока не выпьет всё. Пот переставал хлестать из него, он обессиленно ложился, но глаза его уже были открыты.

- Ну, всё, всё в порядке. Полежи ещё немного и сейчас уже встанешь.

Через пару минут он вставал, уже почти бодрый, и шёл завтракать. Инсулиновые завтракали после нас.

На выходе из комы Лёша галлюцинировал. То на подоконнике ему мерещились собаки:

- Там на подоконнике собаки, прогони их, - с трудом выговаривал он, ещё не выйдя из комы.

Потом его стала пугать картина, висящая на стене. Она попадала в полубессознательное поле его зрения. Иван-царевич с невестой мчались сквозь леса верхом на сером волке.

- Уберите волка, уберите его, - сипло, едва слышно просил он.

- Лёша, не бойся, это просто картина, - сказал я. Через две минуты он и сам это понимал. Но за две минуты до этого в гипнопомпическом бреду картина оживала, и волк чем-то угрожал ему. И через пару дней я увидел, что лечащий врач снял картину со стены отделения. Это был урок и мне.

В худших случаях сироп действовал не сразу, а минут через 5-10. Тогда ему дополнительно вводили пирацетам и дополнительно нервничали врачи.

Моменты страшных видений на выходе из комы как-то надо было скрашивать Лёше. Он был единственный такой, у других этого не было.

Успокаивая его, я брал его за руки.

- Лёша, не бойся, я здесь. Сейчас глюкоза подействует, и всё пройдёт. Давай потерпи немного.

Он, как слепой, ощупывал мои руки, не понимая, кто это, что от него хотят, и вообще, где он сам находится.

Он держался за мои руки и успокаивался. Мне казалось, что он хватается за меня, как полузахлебнувшийся пловец за спасательный круг.

- Позовите Володю! Володя! Володя! – кричал он как-то, когда меня рядом не было, а его не могли вывести из сопора. Он знал, что если я рядом (а он знал, что я врач), всё будет в порядке.

Однажды он сказал:

- Я узнал тебя по рукам. Я ничего не видел, не понимал, но я узнал твои руки…

Я был нужен ему. Я знал, что так, как я, никто его из комы не выведет, никто не будет заботиться, чтобы это происходило с наименьшей психической травмой для него.

Я не знаю, что он чувствовал ко мне. Никаких голубых намёков с его стороны не было. Просто он доверял мне и чувствовал спокойнее, когда я рядом.

Это бывало десятки тысяч раз в моей врачебной практике – в человеческом опыте. Зная, что я рядом, больные чувствовали себя спокойно. Многим врачам этого, как ни странно, не удаётся. Да и странного ничего нет: надо заниматься человеком и ясно разобраться в его ситуации. Когда больной чувствует, что ты понимаешь, что с ним происходит, и знаешь, что нужно делать, он успокаивается.

У меня к Алексею тем более не могло быть голубого чувства. Но мне кажется, что именно моя забота о нём была одним из краеугольных камней при построении моим врачом версии о моей ориентации.

В свои выходы в город я что-то и для Лёши на заказ покупал. Не знаю, может быть, чувства Лёши ко мне были действительно больше в отношении меня, чем просто признательность за помощь и внимание?

Лёша был женат, насколько я помню. Под конец он ездил в Окружной госпиталь обследоваться.

И ещё просто один медицинский момент остался в памяти. Галлюцинации прекратились, и Лёша стал жаловаться на онемения в разных частях тела, с трудом и не сразу проходящие после выхода из комы. Я спросил у его лечащего врача – не могут ли это быть сенестопатии (тактильные галлюцинации), и врач с высоты своего опыта запросто мне ответил:

- Нет, это просто паресезии.

На языке непрофессионала это означает просто онемение. То ли от неудобного долгого лежания, то ли от нарушения питания нервов при гипогликемии, то ли просто от гипогликемии в тканях и нарушений циркуляции крови. Всё так просто элементарно объяснимо.

Лёша выписался раньше меня.

Наверное, это мягкое, внимательное отношение ко мне троих старше меня тоже можно отнести к определённому регистру голубого диапазона. Об Илье-Старшем я писал ранее, вторым был Лёша. Третьим – Сергей-старший.

Перескочу из II палаты в I и напишу кратко о Сергее-старшем. Особых отношений у меня с ним не было, так что писать особо много нечего. Сергей-старший, лет ему было тоже, возможно, 47, был тоже военным. Он был поджаристее, подтянутее, чем Алексей, но вот и у него тоже, как у Пети, как-то недоставало характерной для обычного человека физической и психической пластичности. Угловатостью некоторой это назвать, что ли? Не неуклюжестью же, в конце концов.

Сергей тоже ездил в госпиталь на какие-то обследования, тоже сомневался в целесообразности собственной госпитализации.

В своём дальнем углу отделения, а то и в чужой палате они с Виталиком-младшим громко вслух решали кроссворды. Виталику было лет 25-30, был он небольшого роста, обычной комплекции, но жили они своей палатой, выдающихся каких-то качеств он не проявлял, во мне интереса не вызывал, держался достаточно уверенно и независимо.

И единственные кроссворды меня с ними и связывали. Разгадывать их любил, похоже, Сергей, а Виталик был ему компаньоном, и там, где дело шло легко, разгадывал с удовольствием, когда дело не шло – начинал скучать.

Вот, я слышу, опять из угла первой палаты Сергей кричит, завидев меня:

- Вова, пойди сюда! Мы хотим у тебя что-то спросить!

Я подходил, и Сергей задавал мне вопрос из кроссворда. Я заглядывал в него и чаще отгадывал.

- Вот видишь! - торжествовал всегда Сергей. – Я же говорю, что Вова обязательно отгадает. Вова, а вот ещё вопрос…

Сергей получал искреннее удовольствие от моих отгадок, а Виталик даже как-то, по-моему, ревниво относился к этой его радости. Скажем так: Виталик был в какой-то части их отношений "фаворитом" Сергея, а тут Сергей бесстыдно "изменял" ему со мной. (Я пишу в кавычках, но это могло быть на самом деле. У меня голубые отношения с Лёшей, Лёша особо язык за зубами не держит, отделение в курсе моих голубых поползновений. А тут Сергей неравнодушен к Виталику. А Виталик не голубой, но роль фаворита ему нравится. А Сергей неявно зазывает меня в свою пару третьим).

Как бы то ни было, последнее решение кроссвордов было таким. Сергей зазвал меня к себе, усадил рядом с собой на свою кровать, чуть ли не силой удерживал-упрашивал меня поразгадывать кроссворд. С другой стороны подсел Виталька. И очень даже откровенно прижавшись ко мне с двух сторон, они отгадывали вместе со мной кроссворд. Мне эта позиция посередине была приятна. Сергей меня чуть ли не пытался обнять за спину. "Ревность" Витальки тоже куда-то задевалась. По-моему, действительно что-то смутно-голубое здесь могло быть.

И, кажется, именно после этого вскоре случилось то, о чём я писал в главе о Саше: Саша, занимавший койку между Сергеем и Виталькой и наблюдавший наше решение кроссворда втроём, вскоре после этого пришёл ко мне в палату и лежал, положив голову мне на грудь, и целовал меня в грудь.

Возможно, восстанавливается какая-то связь событий, не уловленная мною тогда. Возможно, я путаю порядок и детали событий: минуло больше года с тех пор.

Но дальше, мой читатель, дальше! День 30 июня разгорается на дворе, а писать ещё есть о ком. Хотя труд мой этот, как никогда, близок уже к завершению.

Артур. Он был недурён собой и характером негруб, хотя и задирист. Вот кто по-настоящему был сексуален в отделении! Едва инсулин начинал действовать (ему его вводили внутривенно, они лежали на пару с Серёжей Скворчонком на соседних койках под капельницами), Артур впадал в благодушную словоохотливую эйфорию. Он сыпал комплиментами в адрес сидящих на капельнице девчонок, улыбался, балагурил, был готов всех расцеловать:

- Брат, брат, иди, я тебя поцелую!

Один раз и я не избежал его поцелуев. Он настаивал, пока не добивался согласия. Он был самым весёлым и веселившим окружающих из всех четырёх "капельников" на моей памяти.

Лишь однажды, плохо соображая, он что-то сказал относительно грубое Анжею, и Анжей завёлся, так что Артур чуть не оправдывался потом (конечно, ситуация была неравной: парень в полубреду, привязанный, под капельницей):

- Извини, брат! Ты видишь, я привязанный, мне капельницу делают, я сам не понимаю, что говорю…

Была чья-то ходовая фраза, которую он тогда повторил, не помню уже, к сожалению, может быть что-то типа: "Брат сердца моего!"

("БРАТСКОЕ СЕРДЦЕ!" – Я ЭТО СЛЫШАЛ ПОТОМ И ВНЕ БОЛЬНИЦЫ, НЕКАЯ ПОПЫТКА НЕСЕНТИМЕНТАЛЬНОГО, НЕ ОБЯЗЫВАЮЩЕГО, НО СЕРДЕЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ).

Нет, всё-таки Артур был неплохим парнем. Он поздно попал в отделение, и его перевели после 30 VI в городской диспансер вместе с Равилём и моим Серёжей-скворчонком. А было ему всего лет 25. Молодой совсем.

Что касается Равиля, о нём мне тоже писать особо нечего. Обыкновенный парень, моих лет, не высовывался и был не очень заметен. Мать его говорила, что её муж болел психическим заболеванием, и у Равиля это, видимо, наследственное. Равиль не сильно производил впечатление больного. А мы с его матерью даже нашли общих знакомых.

Равиль и Серёжа попали в городском диспансере в одну палату, и они были тем звеном, которое не дало распасться цепочке, хранящей в себе мои больничные и рабочие дни.

Старший Саша был где-то тоже моим ровесником. В коммуникативные отношения он не особо вступал. Приехав вместе со мной в клинику из городского диспансера, он так и остался до конца в I палате. Пил с Бучакой вместе на ночь крепкий чай. Сдерживался, но, если бы стали "доставать", явно мог бы ответить и грубо. Он ходил в майке, мало обращая внимание на то, как выглядит, и тело его, и руки были усыпаны ярко-красными пятнами разноцветного лишая. Это о внешности. Но многим там, наверное, было не до внешнего вида.

Ряд людей, тех, кто недолго был, или выписался рано, уступив койку другому, я просто-напросто забыл и не могу вспомнить. Не могу вспомнить я, кто лежал между Пашкой и Мишкой, на кровати, которая в последние дни перед всеобщей выпиской пустовала.

В I палате лежал ещё один, невзрачный, с плохо запоминающейся внешностью, лет под 50 мужчина невысокого роста, кажется, армянин.

И в самом углу I палаты лежал Ваня Носуля. Среди клиентов психбольниц гораздо больше, чем в среднем в обществе, людей со странными и нелепыми фамилиями. Ваня был сонливый большой прыщавый мальчик лет 20-25, с лоснящейся от жира кожей. Я не могу сказать о нём ничего, кроме криков медперсонала, до сих пор звенящих в ушах:

- Ваня! Носуля! Иди лекарства получать!

Или:

- Ваня, Носуля! К тебе пришли!

Но и он, как и все остальные, выздоровел, выписался и ушёл в свою жизнь.

И, дай Бог, чтобы страдальцы психиатрической клиники больше не встречались в этой юдоли страданий и горя. Пусть они встречаются в другом месте, по более счастливому поводу в здравии и душевном спокойствии.

На этом я завершу описание больничной истории, которую я писал в течение года.

О персонале, о деталях быта, об интерьерах и виде из окон, о прогулках, о процедурах, о многом-многом другом я не напишу ни слова. Я это не осилил. И пусть это останется в сфере интриги. Должно же остаться что-то недоговоренным.

Да. Пока я лежал в больнице, меня несколько раз посещала Аня. Вообще меня посетило 15 человек, родных и знакомых. Этот круг людей тоже очерчен теми 2 месяцами заточения-рая, что были в моей жизни в мае-июне ушедшего года.

С Аней я ходил на прогулки, однажды её даже впустили в мою палату. Мы много обнимались и целовались в то горячее лето. И в последнее её посещение мы целовались уже у порога больницы и не заметили, как из-за угла направились в отделение Витя "Виктор Викторович" с мамой. Они немного обалдели, наверное, от того, что мы вытворяли, а что подумал Витя, числивший меня до этого, вероятно, по голубому разряду, мне даже и представить трудно.

Приезжали ко мне обе мои сестры, четыре племянницы. Зять, привозил их на машине. Мама с папой были у меня. Дядя, 40 дней которого будет отмечаться в эту субботу, со своей женой.

Мой Дима приезжал однажды. Этой зимой он уехал на Север и, боюсь, что теперь уже навсегда исчез из моей жизни. Но об этом отдельный рассказ.

Кто же ещё был у меня? Кнарик и Оля? Не ошибаюсь ли я? (Оля не приходила. Сказала: тогда мама болела. Мама её тоже этой весной умерла).

Сергей был, мой единственный друг детства, сколько бы мы ни спорили с ним до колик, был, и, кажется, не один раз.

Каждую неделю дважды приезжал только папа. Мама едва может теперь ходить из-за тяжёлого артроза, и приезжала она всего лишь раз или два – всё-таки навестить болеющего сына, как бы это ни было трудно.

Кажется, я отдал дань всем. Кого забыл, всё равно когда-нибудь вспомню. Если упустил что-то значительное – рано или поздно будет написано.

Вчера я купил конверт и узнал индекс Серёжи-скворчонка. Не особо удачные фотографии я вышлю ему на днях. Я обещал, и, даже если он не помнит, то, думаю, обрадуется. Долги надо отдавать.

За почти 2 месяца лежания в больнице под прессом реланиума я умудрился написать лишь полстихотворения. Я приведу его. Может, оно скажет обо мне и вообще о той жизни нечто, что я не сумел или не захотел передать в этих своих записках. А потом я приведу ещё 4 стихотворения, и, может быть, они скажут обо мне почти всё, что произошло со мной за год, уже целый год после больницы.

1. Не обольщайся, я прошу, мой друг, насчёт себя:

Отнимут небо у тебя, и землю у тебя.

Останется лишь этот клён в готическом окне

И этот тусклый отблеск дня на голубой стене.

Ты будешь видеть, как растёт, как сорная трава,

Грунтуя синий окоём, весенняя листва.

И в час, когда смирится мысль с потерею небес,

И ты возрадуешься, что унылый этот лес

Ещё стоит в твоём окне, утратам вопреки,

И эта радость сгинет вмиг, по манию руки.

И только шум, когда ветра, пролистывая вскользь

Лихое буйство естества, пробившееся сквозь

Залитые в дождливый день хрусталики стекла,

Тебе напомнит, что земля не снилась, а – была.

И медленно, как сякнет пух на кронах тополей,

Ты станешь узнавать на слух слова земли своей

И различать пуанты нот на стане тишины,

Где каждый лист имеет звук натянутой струны.

Но будет горше горьких день, простой, как буква "ять",

В движении земных часов, необратимых вспять,

Когда иссякнет время бить набату за окном

И шуму летнего дождя просачиваться в дом.

Тогда, утратив звук и свет, природе вопреки,

Ты ощутишь внутри себя движение реки,

Почти неслышно колыхая лодку старика,

Несущее бесплотный груз в другие берега.

И вот тогда. Вот в это миг. В тот самый горький миг,

Когда на помощь не призвать ни вдох, ни жест, ни вскрик,

Когда утрачивая связь с движением реки

По вмятинам холодных стен блуждают две руки…

2. Реквием. Написан до больницы.

Я прожил после смерти восемь лет.

Такого не случается с другими.

Но вот со мной случилось. Я – поэт.

Поэты умирают молодыми.

А человеку страшно умирать.

Ему плевать, что он рожден поэтом.

Иссякнул срок, отпущенный на свете,

А он не хочет перестать дышать.

А он вдыхает воду, утонув,

Не понимая, отчего так душно.

Он судорожно ладит к телу душу,

Которую на дно – не утянуть.

Уловкою избегнувший дуэли,

Он думает, что продолжает жить,

Но в теле тихо начинает гнить

Канал, что надлежало проложить

Той пуле, пролетевшей мимо цели.

И сам он начинает понимать,

Что жизнь прошла, а смерть свою спугнул он,

И – не догнать умчавшуюся пулю,

Ниспосланную в мир, как благодать.

И он бредет, уже утратив жизнь,

И смерть не обретя, больной и страшный –

Окаменелость дней позавчерашних,

Несообразный, как анахронизм.

Судьбы не обмануть, она, как тать,

Немилосердна и к живым поэтам,

Но – во сто крат – к дерзающим дышать,

Не примирившись с собственною смертью…

3. * * *

Когда я плакал от любви

(А плакать не умел),

Когда я плакал от любви,

А это значит – пел,

Шли годы валкой чередой –

Никто мне не помог,

В борьбе с любовью, как бедой,

Я рано изнемог.

И я пошел тогда к врачу –

Он был неглуп, тот врач –

И я сказал: "Не по плечу

Мне этот долгий плач.

Ты сделай так, чтобы любовь

Была не только боль.

Или избавь меня, укрой

От той и от другой!"

Улыбка горькая в устах,

В глазах одна печаль:

- Ну, от любви-то умирать

Не стоит, – он сказал.

От снадобий, что он мне влил,

Я забываться стал.

Любовь покинула мой мир,

Когда я крепко спал.

Как ангел смерти, в головах

Бессменно он сидел.

Я с болью справился во снах,

Висками – поседел.

Я встал, и странно было мне

Спокойствие вокруг:

Ни песен в сонной тишине,

Ни радости, ни мук.

Гитара выпала из рук –

Я больше не пою.

Застопорился жизни круг –

Я больше не люблю.

Я разминулся с палачом

У бездны на краю.

Но – ангел за моим плечом

Оплакал смерть мою...

Любовь дается на беду,

На песни и на боль.

Когда я силы жить найду,

Найду и на любовь.

Но если жизнь идет на слом

И сил не стало петь –

Любовь тут больше ни при чем:

При чем здесь только смерть...

4. Смерть.

Вот человек в огромной зыбке

Плывёт среди толпы людей,

Как звук мелодии над скрипкой

Душа колышется над ней.

А там, высоко в поднебесье,

В безмолвии застывших волн

Харон, заворожённый песней,

Вослед за тенью правит чёлн.

И так покойно выраженье

Лица, застывшего в тиши,

И столь неслышимо скольженье

Покинувшей его души,

И так необъяснимо лёгок

Старик, парящий над землёй,

Что, если это всё же горе,

То что тогда – покой?

5. * * *

Вновь распускаются деревья.

И город обратился в сад!

Ты помнишь? Помнишь это время

Немеряно годов назад!

Как окровавленный птенец,

Она, стеная, отползала,

Когда за счастье в наказанье

Ты хмуро вёл себя на смерть.

О ней ты вспомнил, наконец-то –

Теперь она должна быть там:

Ищи, где густо, по кустам,

Немного вправо от скамейки.

Живёт, заветная, живёт!

За годы не ушла в могилу:

Что умерло, то не зовёт

С такой неистовою силой!

Твоя любовь из дебрей мая,

Так, стало быть, она жива!

Сейчас откроешь двери рая!

Ну, наклонись и – поднима…

Вот так, на полуслове обрывая ожидание любви, я и завершу эту многостраничную повесть о больнице.

Кажется, я перегрузил её окончание стихами. Но исправлять некогда. Сегодня меня выписывают из больницы. Сейчас 9 часов утра, а через час или три за мной приедут на машине, чтобы забрать отсюда домой.

Прощайте, мои друзья!

Прощай, моя больница!

Это было год назад. А, может, век назад. А, может, – жизнь назад…

Свидетельство о публикации №211062800919