Общество симулякров или как думать животом Часть I

Эрнст Никиш.

Прошли очередные выборы Президента РА. Если о словах, то победила фраза про «полный холодильник» и необходимость отправить своего ребенка «как положено» 1 сентября в школу. Золотые слова, кто скажет, что не «правильно» иметь полный холодильник и не хотеть блага для своих детей? Никто. Про популизм и демагогию, оценивая ее силу и возможности, говорили, и будут говорить и впредь. Мне же еще раз хотелось обратить Ваше внимание на предложение, сделанное Хаджимба Раулем во время выборов 2011 г. осуществить более широкое народное участие в собственной политической жизни. То есть поговорить о демократии. Тем более, что за последние годы такого нетривиального подхода в вопросе развития демократии в Апсны не приходилось наблюдать, что заслуживает самого серьезного рассмотрения и изучения. Мне сказали, что у какого-то местного «блогера» в его «посте» в выборный период появилась такая фраза посвященная народоправию: «Демократия без либерализма - т.е. электоральный механизм без обеспечения прав и свобод человека и конституционализма - это тирания. Тирания большинства». Странная фраза. Но странная она только на первый взгляд. Можно было не обращать на нее внимания, но в ней выражено современное либеральное отношение к демократии, а потому рассмотрим ее.

Демократия в этой фразе названа всего лишь «электоральным механизмом». Опущено основное и самое главное значение демократии – власть народа. То есть «за скобками» осталась реальная способность, и возможность большей части народа непосредственно оказывать влияние на принятие важных решений, по различным вопросам внутренней и внешней политики государства.

Народ в этой фразе обозначен всего лишь как «электорат», фактически биомасса. Которая должна четко «укладываться» в определенное для нее либералами пространство – небольшие микро и макро погрешности при подсчете «электората» не в счет, это дело современной выборной техники… Но мы немного отвлеклись.

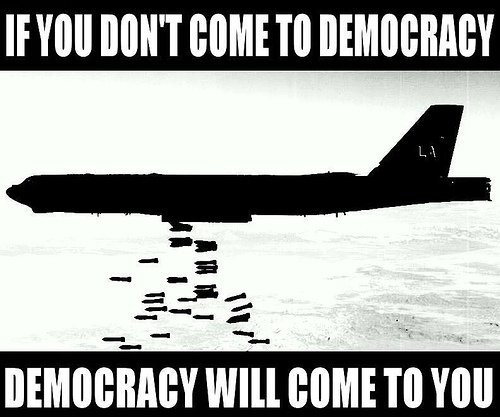

Свобода слова, она же «гласность», свобода собраний, объединений, это важные, но сопутствующие элементы демократии, части механизма обеспечения власти народа. Без основного – власти народа, эти элементы служат в качестве декораций в современных государствах или используются в них для «выпускания пара», а между тем «караван продолжает идти». Как известно, в природе не существует никакой универсальной и стандартной для всех стран и народов модели демократии. Потому и механизмы обеспечения власти народа в той или иной стране, разными народами со своими, присущими только им традициями и особенностями, будут разными. В той же Англии нет Конституции, и эту страну не только не бомбят радетели за несуществующий универсум демократии, но как то даже не часто упоминают об этом факте, оставляя за Великобританией штамп «одной из старейших демократий Европы». Если англичанам их собственная, английская модель демократии, нравится больше других моделей, больше немецкой, французской, американской, то это нормально. Разве не так? И тогда при чем тут «тирания»? Очевидно, что, в отношении АНГЛИИ, это собственно АНГЛИЙСКАЯ, выработанная на протяжении АНГЛИЙСКОЙ истории, удобная, если хотите, и устраивающая АНГЛИЧАН модель АНГЛИЙСКОЙ демократии. И тот же Иоанн Безземельный был АНГЛИЙСКИМ королем, и подписывал «Великую хартию вольностей» он, кстати, на основе АНГЛИЙСКОГО феодального права. Как то неудобно говорить об очевидном, но все же приходится, раз такие, вроде бы простейшие вещи, не учитываются или по незнанию, или преследуя определенную цель, заменяя отсутствие аргументов пошлостью примитивных фраз.

Слово «демократия», переводится как «власть народа», тем не менее, интересно, какой смысл в него вкладывали родоначальники термина – древние греки? Это слово обозначало власть народа, проживающего на определенной территории, связанного с историей этой территории, полиса, системой социальных, этнических, профессиональных отношений. В управлении государством участвовала не совокупность индивидов, а особая общность данного полиса, со своими традициями, особенностями («афиняне», «беотийцы», «фиванцы», жители города Коринф и т.д.), причем различия были существенными: в диалектах языка, календарях и монетах, почитаемых богах и героях. Были еще более строгие исключения, например, спартанцы – «аристократы», македоняне, персы – «варвары», рабы – по понятным причинам, не входили в демократическую систему греческих городов-государств. А «население» в целом, у древних греков, вроде нынешнего слова «электорат», называлось не «демос», а «лаос». Подчеркнем, что субъектом «демократии» изначально являлся народ, неделимый на атомарных индивидов, идентичный культурным, религиозным, этическим традициям, свойственных данной территории. Еще одной важнейшей чертой демократии, является деление людей на «граждан» и «не граждан». По-гречески граждане, это – «политес», не граждане – «идиотес». То есть, отдельный индивидуум, оторванный от социальных, этнических и религиозных традиций своего народа не являлся частью народного организма и потому не мог быть «гражданином».

Греки называли три базовых принципа, которые определяют демократический режим: "изономию" (равенство перед законом), "изотимию" (равное право исполнять в государстве любые функции для всех граждан) и "изегорию" (свобода слова). Эти принципы определяют "прямую демократию", где все граждане имеют право участвовать в народном собрании, "экклезии".

Мы подошли к рассмотрению «прямой демократии», то есть к максимально широкому участию народа в определении своей судьбы. Прежде чем начать это рассмотрение, обращу Ваше внимание на один момент. Критики прямой демократии, в качестве одного из «аргументов» приводят следующее, мол, все это было и в истории нашей страны, но это было «в последний раз» в XIX-м, XVIII-м, XVII-м веках, а посему – «дикость», ваша прямая демократия, пардон, но «сейчас такого нигде нет». Понятно, что если «такого» давно нет в Европе, точнее в западной ее части и в США, то значит, правоверный либералист на корню пресекает любую возможность помыслить то, что не одобряется Западом. Но мы, то с Вами не можем и не должны игнорировать, во-первых, свой собственный исторический и эффективный народный опыт демократии, во-вторых, достижения в этой сфере не только на Западе, но и в не меньшей степени на Востоке. Что касается западного термина «прогресс», то он давно и успешно критикуется, в том числе и на Западе. Не думаю, что если мы живем в XXI веке, а наши предки жили в предшествующих столетиях, то мы умнее, честнее, добродетельнее и мудрее их, скорее наоборот. И, к большому сожалению, наша современная жизнь не принесла человечеству спокойствия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Предлагаемые «рецепты счастья», на проверку зачастую оборачиваются разочарованием, ростом бездуховности, потерей идентичности не только народами, но и превращением имеющего прежде опору в своей культуре, истории, традиции человека в атомарный индивид, песчинку человеческой пыли в расширяющемся Хаосе.

Продолжение следует…

Студеникин Александр

г. Сухум, 7.09.2011г.

Свидетельство о публикации №211091000955