Русский Содом

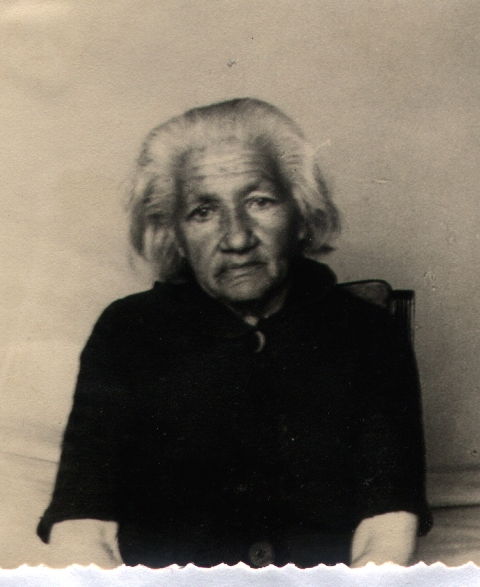

Фото 1950 г., Харьков

* * *

В Содоме, в большой русской избе-пятистенке, на меня набежала с поцелуями крошечная, старая, белоснежно-седая еврейка - моя бабушка Сара, мамина мама, с ленинградских времён мною начисто позабытая. Теперь я с интересом слушал её чудовищно ломаную русскую речь.

- Фэлинькэ, вузми этую тарелек и кушай этую кутлети, - уговаривала она меня, что означало предложение съесть котлету, ожидающую меня на тарелке. Полотенце называлось у неё – «пулутенец», блюдце – «блюдэце»… Но к речи вятских аборигенов она относилась весьма критически – со мною, например, сразу же поделилась таким своим диалектологическим наблюдением:

- Здесь гувурят: «Тё!»

Так она попыталась передать смешную особенность местного говора: на зов здесь откликались, вместо» «что?» или «чего?», - «чё». Как в позднейшей шуточной песенке: «Чё те надо, чё те надо?»

Взволнованно и молча улыбалась полузабытая ленинградская сестра Зоря, сновал по избе маленький тупоносенький Вовка – его я помнил младенцем. От радости потирая руки, хлопотала вокруг нас Этя – такая же, как мама, маленькая, но с лицом ещё более широким, с широко поставленными глазами, доброй улыбкой.

Хозяйка, Матрёна Яковлевна, дебелая и курносая крестьянка лет 50-и – 55-и, накинув кожушок и пла-ток, пошла в огород топить баню.

Потом было первое купание в этой Матрёниной бане, топившейся «по чёрному», то есть без дымохода, - ужасно жаркой, душной и копотной. Вернувшись оттуда, я слёг основательно и надолго. Надо мною склонялись в тревоге родители, на меня глядели их взволнованные лица. Мне и в самом деле было очень плохо, градусник показывал температуру за тридцать девять, но (и это до сих пор вызывает у меня жгучее чувство стыда и раскаяния) я ещё и немного играл в тяжёлую болезнь (почему-то мне нравилось попугать родителей) и я стал разыгрывать бред – кричал: «Уйди от меня, старуха!», а потом с удовлетворением слушал, как папа маме говорит удручённо обо мне:

- Бредит!..

Дня через два температура упала, и я, добаливая, с любопытством стал присматриваться к окружающему миру.

Хозяйка, Матрёна Яковлевна Шашмурина, была брошенная жена. Но точнее – мужа у неё забрала советская власть. Его во время коллективизации «раскулачили» - и выслали, почему-то одного. Теперь он жил в Горьковской области, в Лысьве, и завёл там другую семью. А к одинокой Матрёне прибился отпущенный на волю белорус Пётр Антонович (фамилию его забыл) - тоже, должно быть, «раскулаченный», только в других местах, куда ему возвратиться было, как видно, нельзя. Вот так большевики перетасовывали семьи крестьянские по всей стране: Федьку от Мотьки – к Катьке, Витьку от Катьки – к Надьке, а Надькиного Петьку – опять-таки, к Мотьке…Круговорот мужей и жён…

Матрёнин Петька был прекрасным сапожником, но и пьян бывал, по пословице, как сапожник, в стельку и, по пословице же, как сапожник, ругался. Особенно любил завернуть «в бога», «в душу», сразу «в бога душу мать», «в богородицы душу», а то и «в три господа бога душу мать»!

Работал Пётр Антонович в районном центре – Свече, но часто запивал и прогуливал. До поры до времени на это смотрели сквозь пальцы, ценя в нём чудесные, поистине золотые руки мастера. Матрёна сильно его ревновала, называла: «Петькя-волочущкя» и «лешой» (то есть – леший).

Родители с ним быстро договорились, и он пошил мне сперва великолепные «шубеньки» (мягкие чувяки из овчины мехом вовнутрь), а затем – бурки из фетровых дамских гетр, привезённых папой из Харькова (происхождение и судьбу доставленных им оттуда вещей поясню потом особо).

Марлена тоже лежала больная. Её показали мест-ному доктору Ковалю (выходцу из Украины), и он быстро поставил диагноз, позже подтвердившийся: «узловатая эритема», Вскоре сестра стала ходить, но последствия болезни сказывались потом на её здоровье в течение всей жизни.

Настал, наконец, день, когда и мне разрешили хо-дить в школу. Она располагалась в Юме, то есть за кило-метр или полтора от нашей деревни. Стоял жестокий мороз, а родители почему-то забыли снабдить меня рукавичками. По дороге в школу Марлена несколько раз согревала мне руки в своих ладонях. Я вошёл в класс. переполненный детьми, они обступили меня, разгля-дывали, но совсем не так тупо и бессловесно, как в Бабинкине, а живо, с комментариями. Интересно, что я, помнящий до сих пор пофамильно почти весь состав своего довоенного харьковского класса, из содомских одноклассников запомнил не более двух-трёх.

А ребята были забавные: заросшие, нечёсаные – ну прямо некрасовские «крестьянские дети». Лезли, наваливались, старались заглянуть в мою (отцовскую) командирскую сумку, читали на обложке моих тетрадей (большую пачку которых привёз папа) непривычное им украинское слово, означающее «тетрадь», забавно смещая ударение:

- ЗошИт! ЗошИт! (а надо: «зОшит»)…

Один из толпы ребятишек, русоголовый Вася, тянул жалобно:

- Мария Васильевна, посади со мной (показалось ли мне, или он в самом деле говорил с учительницей на «ты»?).

Мария Васильевна и впрямь посадила меня возле Васи. А дальше за всё пребывание в третьем классе не помню, фактически, ничего! Хотя здесь, в Юме, учился не так, как в Бабинкине: там просто ничего не делал, а теперь – старался, подолгу пыхтел над задачами по арифметике и, бывало, плакал с отчаяния, когда не мог их решить.

(Здесь, через десятки лет после того как был написан весь предшествующий и весь последующий текст этой книги и даже после её выхода на бумажном носителе в двухтомнике моих воспоминаний (Феликс Рахлин. "Повторение пройденного". Харьков, "Права людини", 2015), хочу сделать вставку об эпизоде, который все годы хранил в памяти, но смысл его вдруг дошёл до меня лишь сейчас, в моей глубокой старости.

Прежде чем начать учиться, я пришёл в школу с кем-то из старщих "записываться", то есть определяться в третий класс. Группа детей увлекла меня в палисадник перед фронтоном двухэтажного школьного здания. Окружив плотным кольцом, они предложили мне расстегнуть штаны и показать им мою... письку. Впрочем, они не выбирали слов поприличнее, а выразились более откровенно: "Покажи х..!" Сформулировал это требование смуглый мальчуган чуть постарше меня (потом я узнал, что это Марат,- сынишка эвакуированной из Ленинграда жены командира Красной Армии Тамары Киселёвой, которой бабушка Сара мне успела рассказать, называя её "цыганкой" и воспроизводя мелодию песенки, и в самом деде цыганской, которую она всопроизводила своим хрипловатым старушечьим баском очень забавно, - вот так: "А-ту-ту-туй-туй-туй-туй-туй-туй..."...

Я беспрекословно и бестрепетно подчинился неожиданному требованию "общественности". Теперь вся гурьба мальчишек, склонившись над моими обнажёнными "прелестями", склонилась, вглядываясь в них, А Марат задал мне странный вопрос, который я почему-то запомнил на всю жизнь, хотя совершенно не понял:

- Ты дрочил?

Поскольку я на вопрос не ответил, он задал мне его ещё раз, но слово мне было совсем непонятно, и я опять промолчал. После чего был выпущен из "оцепления", и интерес ко мне мгновенно у всех исчез.

Почему-то целая жизнь прошла, и я не задумывался никогда над причиной этого "эвристического любопытства" тамошних мальчиков, как вдруг, на 87-м году жизни, меня осенило: конечно, Марат слышал (возможно, из уст своей мамы, при её разговорах с соседками) о нашей семье как о еврейской, каким-то образом знал о "странном" еврейском обычае обрезать мальчикам при рождении крайнюю плоть, рассказал об этом дружкам -товарищам, и весь осмотр к тому и сводился, чтобы своими глазами поглядеть на результат ритуальной операции. То есть вся сценка была сродни традиционным процедурам опознания евреев и мусульман... Увы, я разочаровал местных "исследователей" в их ожиданиях: коммунисты-родители обряду "брит-мила'" меня не подвергли)...

Сотни «зошитов», привезённых папой из Харькова (перед его сдачей все складские запасы были «выброшены» на прилавки) хватило ненадолго – я их пораздавал одноклассникам. Писать-то детям было не на чем, вскоре и я оказался в таком же положении. Папа и мама поступили на работу, и кто-то из них принёс домой сброшюрованные квитанции, наряды, накладные, бланки… вот на них-то мы и писали. И это было ещё роскошью: большинство использовало в качестве тетрадей всякую макулатуру, брошюры «о передовых методах», купленные в местном книготорге – писали на них в промежутках между строк.

…Но это всё – потом будет, а теперь, в первый день, я ведь должен ещё домой вернуться. Без перчаток…

Марлена, у которой было в день по шесть уроков, осталась в школе, а я, после третьего или четвёртого, отправился домой. Друзей приобрести ещё не успел, шёл без попутчиков. Мороз же был для тех мест небольшой: градусов тридцать. За четверть часа обратного пути – как не отморозил я руки, понять не могу. Прибежал домой, а через минуту плакал от нестерпимой боли: пальцы стали «отходить» в тепле. Хорошо, что отец, оказавшийся дома, догадался подставить свою, тогда ещё буйную, шевелюру, велев мне запустить в неё пальцы.

Потянулись однообразные деревенские дни… По вечерам Матрёна закрывала ставни, заслоняла поверх них окна соломенными щитами. Затапливали железную печурку в отгороженной от всей избы кухни. Печка быстро накалялась докрасна, красными пятнами светились в полутьме железные трубы, коленами изгибавшиеся к дымоходу русской печи. Семья усаживалась вокруг печурки греться.

Спать ложились рано, как и всегда бывает в деревне. Мы, ребятишки, залазили под самый потолок на широкие полати, Матрёна с Петром Антоновичем спали на печи – на лежанке, мои родители – на каком-то сундуке…

Ели по-деревенски: все – из одной миски. Ложки были деревянные. В сенях стояла кадушка с квасом, в ней плавал ковшик – или висел, зацепленный изгибом ручки за край кадушки.

Двор был большой, крытый; во дворе, пристройкой к избе, стояли различные службы: подклеть, поветь, сеновал, ещё там что-то…В сараюшке обитала хозяйкина живность: коза Манька, петух да куры. Коровы у Матрёны не было, не помню и поросёнка.

Ещё до нас в доме жили какие-то квартиранты – «солдаты», как о них говорила Матрёна Яковлевна, а скорее всего – мобилизованные трудармейцы. Мы их не застали уже. Но одновременно с нашей семьёй там жила на квартире здоровенная деваха Маруся – десятиклассница, приехавшая на учёбу из районной глубинки, где не было средней школы.

Утром, ещё в темноте, шагали мы с Зорей в школу - она училась в пятом, я – в третьем. Зоря была лишь на год старше меня. Крупная, круглолицая, румяная, сероглазая, очень застенчивая, она нежно любила мать, отца, брата, а заодно и всех остальных родственников. Эта преданность, самозабвение, самоотверженность остались в ней на всю жизнь.

В тот год она стала для меня первым и главным другом. Мы много один другому рассказывали: она – о Ленинграде, я – о Харькове. В Ленинграде остались Гита с Вилей, которого Зоря любила, как и всю родню, а я боялся его до сих пор. Под Ленинградом, в Колпине, был на фронте её отец – дядя Шлёма. Изредка от него приходили короткие, бодрые письма, заканчивались они, как правило, шуткой. Например, помню такую концовку: «Ваш – в доску ваш! – Шлёма».

Писала и Гита. Но вдруг надолго замолчала. Ленинград был в блокаде, вокруг нас эвакуированные почти все были ленинградцы, и то, что там голод, ни для кого не было секретом.

Мы пока что не голодали, а только подголадывали. Самое основное было доступно: масло, мясо, молоко, мука. Вот только сахара не было вовсе, а мука здесь водилась только «чёрная».

Отец по каким-то служебным делам поехал в областной центр Киров (бывшую Вятку) и привёз оттуда 200 граммов сахара-рафинада.(Людям молодым объясню, что тогдашний рафинад, или кусковой сахар», был совершенно непохож на нынешний «пиленый» и «прессованный». Он продавался большими кусками, был не белого, а голубоватого цвета, а по консистенции мало чем отличался, скажем, если не от булыжника, то от кирпича. На более мелкие кусочки его можно было разбить только при помощи молотка, ножа или специальных щипцов) Взрослые решили отдать привезённый папой сахар детям. Каждый день нам выдавали по крошечному кусочку. Немедленно мы сделали из этого игру: съедали не весь кусочек, а часть. Оставшийся осколочек оставляли на «сдачу», которая шла нам же: на другой день сэкономивший получал новую порцию с остатками старой. Лучше всех экономить умела Зоря. Причём от своей «сдачи» отказывалась в пользу маленького Вовки – у того экономия вовсе не получалась.

Этя с детьми жила на «аттестат» как жена командира (слово офицер тогда ещё не вошло в советский обиход и употреблялось лишь по отношению к белогвардейцам или вообще к врагам ), мои родители определились на службу. Мама поступила бухгалтером в «райдоротдел», то есть в дорожный отдел райисполкома. Он помещался почему-то в Содоме, и первое время она работала здесь же, в деревне, метров за 200 – 300 от нашей избы. Папе же приходилось шагать на работу в Свечу – за пять километров от нас, - и, конечно, пешком. Одет он был плохо, а морозы трещали в тот год – до сорока градусов и выше. Папа привёз из Харькова «кубанку» - круглую меховую шапку без наушников – и ходил в ней, потому что свой воинский шлем – буденовку уступил мне. Чтобы как-то прикрыть уши, ему приходилось поднимать воротник своего городского зимнего пальто. Но в этих местах оно грело плохо, и он сильно мёрз. Вскоре по его телу пошли чирьи – фурункулы, страдали тем же и другие члены семьи – почти все, кроме меня (ко мне эта гадость прицепится через двенадцать – тринадцать лет, во время службы в армии). Может быть, мне тогда помогли не загнить прежние «запасы» - впрочем, к моему удовлетворению, полнота моя исчезла ещё в Бабинкине. Никто меня теперь и не думал дразнить, называть толстяком (а ведь в Харькове клички «Пуздро», «Пузя» были для меня постоянными), - в Содоме я превратился в обычного худощавого мальчика.

Папа часто ездил по району с лекциями – бывал в отдалённых сёлах и деревнях. Брал с собой кое-какие вещички и выменивал на продукты. Уезжая из Харькова, он зашёл в комнату, где жили прежде жена и дочь его названного брата Мони Факторовича, репрессиро-ванного в 1937 году. Тётя Роза, жена Мони, оставила папе ключ и разрешила распорядиться имуществом. Хотя основную часть Мониного достатка конфисковали, всё же Роза, удивительным образом, осталась на руководящей санитарно-медицинской работе, и жили они перед войной получше нас. Папа захватил кое-какие вещи, частью из них воспользовался сам (кубанка!), другие отдал домашним (гетры, из которых мне были пошиты бурки»), а оставшееся пошло на менку. Так расстрелянный Моня и его жена, которой тоже оставалось недолго жить на свете (врач-эпидемиолог, она заразилась брюшным тифом и умерла в 1942 году), сами о том не зная, помогли нашей семье в трудное время. Кроме того, отец привёз с собой много водки, которая всегда, а особенно – в острые моменты истории, являлась на Руси «всеобщим эквивалентом».

Благодаря всему этому, картошка и мука не переводились у нас в ту зиму, и, по сравнению с будущими годами войны, мы жили неплохо. Раз в неделю, встав пораньше, мама с Этей принимались печь хлеб. Ещё с вечера ставили квашню, тесто месили деревянной мутовкой. Клали в тесто закваску, взятую из замеса прошлой недели, затем махотку с квашнёй укрывали потеплее и, как мне думалось, попрочней, чтоб тесто не сбежало. Но всё равно к утру оно пёрло через край. Мама с Этей вставали, раскрывали махотку или дёжку, в которой находилось тесто, подхватывали языки сбежавшей квашни и запихивали их обратно в кадушку, затем всё это вываливали на стол, лепили хлебы, тетёшкали их из ладони в ладонь и деревянной лопаткой сажали в печь. Через некоторое время из печи вынимали, один за другим, румяные караваи, и по всей избе разливался вкусный, здоровый, бодрящий дух свежего хлеба.

Действиями сестёр-горожанок руководила Матрёна, которая в шутку называла их своими снохами и учила выпекать не только хлеб, но и шаньги, лепёшки, коржи (конечно, без сахара).

Стали и меня приобщать к труду: мы с отцом пилили, кололи дрова, носили воду из колодца…

*

Однажды почтальон принёс письмо, Этя, схватив его, села посреди комнаты на табуретку – читать, а я, наклоняясь из-за её спины над письмом, уже видел текст впереди и знал, что сейчас начнётся страшное: «Дорогие, - было написано в письме круглым почерком тёти Гиты, - мне тяжело писать об этом… 18 января умер мой Виленька».

Тётя Этя только и успела начать читать – и осеклась, и ещё не произнесла вслух страшную весть – а я уже… плакал в голос. Но не потому, что мне жаль стало двоюродного брата (тем, кто прочёл посвящённые ему страницы, нетрудно понять, что я не испытывал к нему тёплых чувств), но просто мне было известно, что над смертью – плачут

Теперь, когда прошло много-много лет, так много, что Виля, останься он жив, был бы уже стариком, мне запоздало больно за этого обездоленного мальчика, который так много перенёс горестей в свои детские и отроческие годы, долго жил, пускай и у своих, но без материнской ласки, познал недоброту мачехи, потерял отца (которого «по ошибке» расстреляли), несколько лет оставался, фактически, один на один со своей нездоровой психикой – и вот, наконец, вновь обрёл нормальную семейную обстановку в доме у выздоровевшей матери, чёткое будущее (он перед войной поступил в так называемую «спецшколу» - военное подготовительное училище на базе семилетки) – но теперь, когда всё налаживалось, вдруг грянула война, и он оказался в самой трагической, самой тягостной или, проще сказать, самой голодной её точке и был лишён самого важного вообще, а для этого возраста – в особенности, и умер от свирепого голода, не дожив двух-трёх дней до восемнадцати лет.

В тяжелейших испытаниях он проявил трогательную заботу о матери и незаурядную самоотвержен-ность. Им в училище давали, дополнительно к общему пайку, по две-три оладушки из случайных запасов муки. Одну он съедал сам, а другую нёс матери. Тот, кого мучил длительный, беспощадный голод, поймёт, какая для этого нужна выдержка.

А ведь мог уехать из осаждённого Ленинграда – частично их спецшкола была эвакуирована. Но Виля отказался наотрез, потому что не мог оставить «мамочку», как неизменно ласково называл он Гиту.

О ленинградской блокаде написано много. Не мне дополнять «Блокадную Книгу». Но в книге моей жизни, в её первой части, Виля был видным героем, и о нём, о его смерти расскажу со слов Гиты. Я помню и содержание её письма, и её рассказ при первой встрече, когда она позже, летом, до нас добралась. Потом во всю жизнь она к этим сценам больше не возвращалась вслух, а в её сознании они (в этом она сама признавалась) ежедневно живут до сих пор, хотя сейчас (1) ей уже 78 лет.

Виля ходил в свою спецшколу,. пока был в состоянии передвигать ноги. За несколько дней до смерти не смог натянуть сапоги на опухшие от голода ноги и остался дома. Но, кроме того, он был сильно простужен, лёг в постель, и Гита его лечила. Где-то добыла ему дольку шоколада, дала ему, а сама куда-то вышла. Вернувшись, нашла его мёртвым..

Обмывала сама – да и то героизм, что обмывала… Соседка Эти (через много лет она сама мне это рассказывала, когда я гостил у Разумбаевых в Ленинграде) договорилась с матерью: «Если умру первая, ты со мной не возись - выбрось мой труп с седьмого этажа через окно. Ну, а ты вперёд умрёшь – не обижайся: я то же с тобой сделаю. Вынести и похоро-нить у меня сил не хватит». Мать умерла, дочь выжила.

Обмывая сына, Гита извлекла у него изо рта так и не съеденную шоколадку. Чтобы похоронить «по-людски», за баснословную цену (несколько дневных паек хлеба) приобрела гроб, сколоченный из старого шифоньера, и свой собственный шкаф отдала впридачу: на материал для следующего гроба. Сама обрядила, сама выволокла, уложила в гроб, привязанный к саночкам, прикрыла крышкой, из-под которой виднелась белоснежная простыня, а заколотить крышку – сил уже не хватило – надо было себя поберечь, чтобы ещё и на кладбище дотянуть самый печальный и дорогой материнский груз. Тащила – и слышала за спиной реплики бредущих тенями прохожих: «Вон ведь как чисто обряжен покойник – живут же ещё люди-то!» Закопали его где-то на ближнем кладбище – кажется, на Волковом, а потом во всю жизнь Гита не могла найти его могилу и до сих пор жалеет вслух, что не свезла на Пискаревское, где хоронили в ямах навалом, но зато теперь там парадный, всемирно известный мемориал.

*

Плакали Этя, и мама, и бабушка, громко всхлипывал я, а испугавшись, поддавал и Вовка, хотя и не понимал, зачем ревёт. Зоря куда-то убежала, и у входа в избу её, плачущую, встретил папа, который как раз вернулся с работы.

- В чём дело? – спросил он, увидав её залитую слезами физиономию.

- Виля умер… - неясно пробормотала она, а папе послушалось – «Феля».

- Что? Упал в колодец?! – выкрикнул он и сам не свой вбежал в избу. Но здесь, завидя меня, целого и невредимого, почувствовал, как сам потом сокрушённо и покаянно мне признался, облегчение…

Вот какие «облегчения» припасала война!

*

Письма от Гиты совсем прекратились – мы уж думали, что и она умерла. Тянулась и тянулась бесконечная лютая, ветреная зима – первая из четырёх военных зим. По ночам наметало снегу почти до крыши. Дверь избы открывалась вовнутрь – иначе нельзя: заметёт – не вылезешь. С сугробов, высотою в несколько метров, очень хорошо было кататься на санках, а то и на ногах – раскатав скользкие дорожки, и просто кубарем. Возвращаясь из школы, мы с мальчишками забирались в снежную целину и там «делали человечков»: падаешь навзничь, раскинув руки, а потом товарищ за руку помогает тебе встать, и на снегу остаётся твой отпечаток.

По-новому воспринимал я знакомые строки Пушкина: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя; то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя». Теперь можно было не умозрительно представлять себе эту бурю, а просто вспоминать, как она бушевала вчера или на прошлой неделе. Новым светом на всю жизнь засияли для меня радостные слова: «Вся комната янтарным блеском озарена; весёлым треском трещит натопленная печь. Приятно думать у лежанки…» . все эти реалии русского деревенского быта теперь каждодневно окружали меня. И даже «кобылка бурая» не была чем-то отвлечённым: сколько раз мы с мальчишками бросались на проносившиеся мимо розвальни, чтобы тайком, за спиной у возницы прокатиться маленько, а то и путь себе сократить из школы домой. Иные мужики относились к этому добродушно, - если и сгоняли с саней, то больше – угрозой, но были и злющие – от одного мне сильно досталось кнутом по щеке..

Огромную радость нам доставили вести о наступлении наших войск под Москвой. С упоением читали цифры трофеев, названия отбитых у немцев городов. Помню и первый очерк в «Правде» о Зое Космодемьянской – он назывался «Таня». Страшно было сознавать, что всё это произошло вот в такой же русской деревне и совсем недалеко отсюда: вот он – Горький, а вот она – Москва…Взрослые говорили, что если бы столица была сдана, немцы могли в несколько дней дойти до вятских мест. Но они не прошли. И теперь получается, что это был глубокий тыл

Читать дальше "Первоначальные песни" http://proza.ru/2012/01/25/2215

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! В ГРАФЕ "РЕЦЕНЗИИ" НАПИШИ НЕСКОЛЬКО СТРОК О ПРОЧИТАННОМ: МНЕ ВАЖНО ЗНАТЬ ТВОЁ МНЕНИЕ И ЗАМЕЧАНИЯ! Спасибо.

---------------------------

(1) Писано в январе 1982 года.

Свидетельство о публикации №212012501403