Учитель на замену. Доживем до понедельника-2

=================

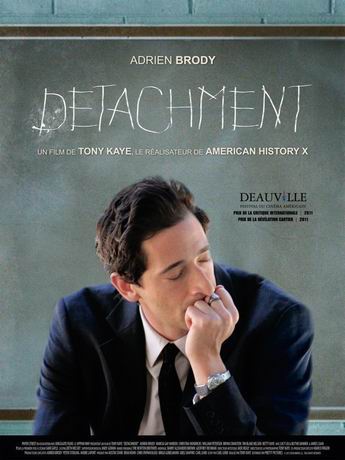

В оригинале: «Detachment»

Режиссер: Тони Кэй

Сценарий: Карл Ланд

Композитор: Ньютон Бразерс

Жанр: Драма

Страна: США

Время: 100 мин.

Фильм получил неоднозначные отзывы кинокритиков.

Награды и номинации

• 2011 — премьера на кинофестивале «Трайбека».

• 2011 — награда критиков и приз «Откровение» на фестивале американского кино в Довиле.

• 2011 — приз за лучшее художественное достижение на Токийском кинофестивале (Тони Кэй).

• 2011 — приз зрительских симпатий на кинофестивале в Сан-Паулу.

В ролях:

• Эдриан Броуди

• Блайт Даннер

• Брайан Крэнстон

• Джеймс Каан

• Кристина Хендрикс

• Люси Лью

• Марша Гэй Харден

• Сами Гэйл

• Тим Блейк Нельсон

• Уильям Л. Питерсен

Аннотация

============

"Генри Барт – «учитель на замену», который получает очередное временное назначение. На этот раз он должен преподавать английский язык и литературу в «неблагополучной» школе, где в порядке вещей нецензурная брань и оскорбления в отношении учителей. Хроника трех недель из жизни нескольких учителей средней школы, администраторов и студентов глазами внештатного преподавателя. Рассказ о коротком периоде из жизни этой школы сопровождается своеобразными интервью, в которых Барт рассуждает о неблагодарности и непонимании, с которыми приходится сталкиваться учителям в повседневной жизни".

Отчуждение ото всех

=====================

Не знаю, кто сочиняет подобные аннотации, но фильм совсем не об этом. Начиная с названия, которое в оригинале прочитывается, как «Отчуждение». Небольшая разница, да?..

Я в курсе, что фильм снял молодой режиссер, однажды уже заявивший о себе, высоко подняв планку и сняв фильм «и с чувством и со смыслом» на социальную тему. А в данной картине, как я поняла, режиссер был ещё и за оператора, что тоже было отмечено, как авторский стиль…О`кей. Первого фильма не видела, увы, но теперь, пожалуй, посмотрю: заинтриговали…

Главную роль в фильме «Учитель..» играет Эдриан Броуди (главная роль в фильме «Пианист»). И хотя я давно уже не смотрю художественные фильмы на тему школы, школьных взаимоотношений и т.п., главным «манком» стала для меня фигура этого загадочного актера, однажды уже заставившего просмотреть от начала до конца фильм «Пианист» (где и война-то проходит в качестве «задника» к этому странному, словно само воплощение музыки, актёра). Сначала мне не давала покоя мысль: «Где они его сегодня такого нашли?», а потом, как под гипнозом, следила за каждым его жестом и движением. Короче говоря, после такого фильма, мне казалось, Броуди, не станет сниматься в… (впрочем, за деньги, наверное, может…). Но, в общем и целом, это, на моё счастье, оказался не тот случай.

Да и школа, показанная в фильме (прошу прощения, американская система реального образования мне не известна), но полагаю, скорее нечто обобщенно-типизированное: школа в округе N, не иначе.(Хотя мне и самой доводилось сталкиваться, например, с тем, что родители, порой, «забывали» забрать детей после занятий и я разводила их по домам сама. Впрочем, дело происходило в нашей стране и в чудесные 90-е годы…). Так что, с другой стороны, не такая уж это и надуманная аллегория – «отсутствие» родителей дома и в школе (не интересующихся успехами и проблемами своих детей) …

«Когда уйдём со школьного двора....»*

======================================

И вот – «сытая» (или «пресыщенная»?) Америка. Генри Барт - «учитель на замену» попадает в школу, которая, как учебно-воспитательное заведение, по каким-то причинам, практически, уже перестает выполнять свои функции: образовывать и воспитывать. Учителя – увольняются, дети приходят в школу не за знаниями, а неизвестно зачем: отыграть свои комплексы, сорвать зло на сотоварищах и преподавателях или ещё за чем, бог его знает. Генри Барт – и это видно с первого его захода на урок – великолепный педагог и отличный специалист, умеющий гибко и быстро реагировать на среду и изменяемые обстоятельства: конечно, такое умение – или особый навык или интуитивный личностный дар. Скорее всего (исходя из вышесказанного), ему даже удается проводить уроки по надлежащим темам («по программе»), поскольку формы для этого, по-видимому, он умеет выбирать тоже нетривиальные…

Живет молодой мужчина один, и любви в его жизни (при всех озвученных несомненных талантах и способностях) – не наблюдается. Из близких – умирающий дед, которого он вынужден отдать в больницу и проведывать его там, да мучающие, повторяющиеся во сне, кошмары детства: когда он, будучи ребенком, обнаружил в ванной комнате обнаженную мать отравившуюся таблетками … Кто-нибудь, когда-нибудь пытался залечить ему эту рану?!.. В любом случае, как мы видим, результат – отрицательный. Ну и как жить полноценной жизнью впечатлительному, неглупому и уже довольно взрослому человеку с такой травмой дальше? Да, так и живет, как Генри Барт: не живёт, а постоянно, насколько может, приноравливается (или же – нет) к меняющимся, иногда пугающим его до оцепенения, обстоятельствам жизни. Так что вопрос, на самом деле, остается открытым.

Одной из «защит», которую выбрал для себя главный герой – является постепенное отдаление, отрешенное отношение к жизни внутренней и внешней. Иначе – не выжить (по-видимому, решает, он). Но. Отстраняясь в целях защиты от того, что может принести ему (а может, и нет?) невыносимую боль, главный герой неизбежно отчуждается от… самого себя. Впрочем, никто из людей, имеющих с ним дело, этого и не замечает. Почему? Я же говорила: умный потому что…умеет «создавать вид» и т.п. Вот никто и не замечает. (Кроме него самого…).

Откуда это видно? Ну, например, зачем ему нужна такая работа: отправляться учительствовать не весть куда, да ещё не на постоянную или любимую работу (такое тоже бывает), а «на время»? Всё достаточно просто: для тех, кто однажды выбирает «не принимать близко к сердцу чужие трудности» – такой выбор вполне логичен. «Учитель на замену» – с точки зрения социума, конечно, не престижно, да и не соответствует, скорее всего, истинному интеллектуальному и внутреннему развитию главного героя, но… зато, как удобно! Сегодня – здесь, завтра – там: нет необходимости вникать в проблемы коллег; к тому же, за такой, как правило, непродолжительный срок, он не успевает привязаться к ученикам, а они к нему. Генри Барт «выныривает» из своего мирка, демонстрируя окружающим свои профессиональные навыки, способности и душевные качества (вот их ему скрыть до конца так и не удается, тут-то, пожалуй, и находится его «ахиллесова пята») и снова «уходит на дно», от посторонних взглядов. Заодно и отношений. (Поскольку на них ведь нужно не просто «откликаться «эхом», а в которых необходимо участвовать всем собой, – а это для него мучительно-страшно)…

Нет смысла пересказывать увиденное (не всегда, к слову сказать, и приятное). Но есть смысл сказать, что главному герою так и не удается, в итоге, окончательно отстраниться на «нужную», «фиксированную» дистанцию, найти такое «безопасное расстояние». В итоге, каждое новое столкновение героя с реальным миром – безжалостно и обязательно наносит ему сокрушительный удар или приносит невыносимую боль. Но вместе с переносимыми страданиями, в его жизнь приходит и нечто большее… (Недаром же он наделен такой необычайной восприимчивостью. Беда в том, что сам Генри Барт не осознаёт это как Дар, скорее, для него это «Проклятье». Он не видит выхода, но ощущает, что ни психически, ни душевно не выдерживает пресловутую «лёгкость бытия». Ведь даже воспоминания и сны героя пропитаны болью и страхом, от которых, этому раку-отшельнику, буквально уже некуда спрятаться. Да и разве можно спрятаться от самого себя?! Другой очень важный вопрос, почти по Достоевскому: «нужно ли»?...

Да, Барт прячется «от себя» «в себе», потому что (и, кто вправе осуждать его за это?!) его нервная система «автоматически» реагирует на окружающее таким болезненным (а вообще-то, таким редким в наше время), – неравнодушным образом. Хотите доказательств? О`кей. Несмотря на свой вечный страх, на все собственные «оградительные» ухищрения, он всё равно не может пройти мимо малолетней бездомной проститутки (в то время как множество других людей равнодушно проходят мимо). Не может он не почувствовать одиночество, «душевную заброшенность» своей ученицы и не откликнуться на просьбу, похожую на мольбу о подаянии: обнять (но не формально! а – искренне!!!), состоящую сплошь из комплексов, полную девочку-подростка, до которой, по-настоящему (от души, от сердца), – похоже, дела нет никому: ни друзьям по школе, ни даже родителям. Последние считают своим родительским долгом: кормить, платить за учебу и «подать материальное подаяние» дочери на новое увлечение (фотографией), – лишь бы не уделять ей личного внимания. Но того, что творится в душе их ребёнка (!) – им знать не интересно. Поэтому они и ограничиваются «классическим родительским набором»: бесконечными понуканиями или подарками. Таково современное «дистанционное воспитание». А если – «по старому», то всё тот же (применяемый ни одним поколением взрослых), так называемый «метод «кнута и пряника»…

Учителя, которые много лет проработали в школе и всё ещё (по разным причинам) не уволились, – либо перестали обращать внимание на окружающую действительность (уж не знаю, чего им это стоило), либо самолично заставили замолчать голос протеста собственной души. Кому, для чего они читают Шекспира, обучают математике, стараются научить географии?.. Ведь перед ними же НИКОГО НЕТ! – даже, если в журнале посещаемости все пробелы заполнены…

А между тем, в одной из своих программных работ** знаменитый немецкий философ Э. Фромм, говоря о разрушительной силе отчужденности цивилизованного (имеющего всё) человека, ещё полвека назад предупреждал о том, что, становясь господином вещного мира, человек… теряет душу. «…Человек становится чужим самому себе... он перестает быть центром собственного мира», - говорит Э. Фромм, считая, что К. Маркс не смог предвидеть масштабов того отчуждения, которое стало судьбой подавляющего большинства людей в условиях изобилия: оказывается, оно может быть даже более дегуманизирующим, чем в условиях бедности и нищеты. Но, поскольку потребность в полной и насыщенной (читай: полноценной) жизни остаётся, то человеку нужно этот дефицит компенсировать. Чем? Искусственными средствами: «крылатыми цитатами» (из комиксов, фильмов, анекдотов, реже – из литературы (фильма) посерьёзнее; кино-сериалами; детективами/любовными романами и пр. развлекательной литературой; сексом и т.д.). Состояние пассивности, опустошенности приводит к смещению системы ценностей, и – человеческая деятельность, вместо творческой самореализации, направляется на разрушение. У человека, говорит Э. Фромм, нет выбора: если не творить, значит – разрушать.

Разрушительность, по его мнению, – результат того, что человек чувствует: его жизнь не может быть прожита им «по-человечески». (Проблема поиска путей спасения людей, в условиях всеобщего отчуждения и разрушения, – является и магистральной темой австрийского психолога В. Франкла, родоначальника «Логотерапии» и целого направления в философии – экзистенциализма).

…Честно говоря, я как-то особо и не вслушивалась в монологи молодого учителя, время от времени, перебиваемые кадрами из школьной и его личной жизни. Всё было ясно и знакомо без слов… Гротеск? Нет, меня не удивило это откровенное режиссерское решение: иначе нынешним зрителям ПЛОХО СЛЫШНО… Увы, это так.

«Одномерный человек»*** или постижение и освоение многомерности

И вот ещё, в чем дело: «отчуждение» – это ведь не «птичий грипп», о котором тут же оповестили весь цивилизованный мир и «дружно» принялись принимать меры по его профилактике и ликвидации. «Отчуждение» подобно смертельной дозе радиации, – незаметно, но верно поражающей слаженную системную работу всего организма, – но которое, почему-то, никто не воспринимает всерьез.

Вначале – человек научается отчуждаться от невыносимой душевной боли, затем – от других… Вот только вскоре оказывается, что на самом деле, чуждым он стал… самому себе. Как? Когда же это произошло?! А этого он, оказывается, и не заметил.

Человек – сложная система, что не означает, будто для её нормального функционирования всё в ней и всегда «должно лежать по полочкам». Наряду с гармонией, в живом человеке всегда присутствует и доля хаоса. Боль, страдание, непонимание, отвержение, отчаянье, горевание… – такие же составляющие жизни любого живого человека, как и гармоничные: мечтательность, любовь, благодарность или забота…

Проблеме «отчуждения» посвящено немало философских работ, поскольку с индустриализацией (и цивилизованностью) общества, проблема эта, год от года разрастается в геометрической прогрессии. Но при всем многообразии теорий и подходов, массово противодействующих путей преодоления «отчуждения» и по сей день, похоже, не найдено. Однако в частном порядке, мне думается, можно попытаться решить эту проблему. Взяв, к примеру, за ориентир, противопоставление: «отчуждение» – «приятие».

Поскольку человек не может обходиться без среды, его породившей (и воспитавшей), то отчужденность от неё, очевидно, грозит ему гибелью (сбежавший на поселение в лес человек, снова будет вынужден приспосабливаться к жизни, но уже – леса и т.п.). Кроме того, человек – существо социальное (собственно, только тогда он и имеет шанс стать человеком). А отсюда – важнейшая роль качественной коммуникации (на разных уровнях): между людьми, да и миром в целом. Парадоксально, но выход в том, чтобы… почаще выходить из себя – как своего убежища – в мир, «на свет», где только и можно почувствовать то, что больше тебя самого.

Как вариант: сближение и приятие подобных тебе (в смысле, людей вообще) для того, чтобы вновь приблизиться… к себе самому.

Мне думается, что нужное решение находится где-то здесь…

Быть собой в любых обстоятельствах – очень нелегко, но возможно. Что и подтверждает своей каждодневной, обыденной жизнью, далеко не благополучный (а режиссер дает нам возможность взглянуть за «фасад» его крепости-личной жизни) молодой мужчина, «учитель на замену», старающийся отстраниться от чужой боли, но всё ещё ранимый, чувствующий, а не с «замороженной» и «не отчужденной» душой, человек.

/Прим. авт.:

В заголовке использовано название советского худ. ф. «Доживём до понедельника», так же рассказывающего о буднях школы, жизни учителей и школьников (реж. С. Ростоцкий)/

*) «Когда уйдем со школьного двора»

Текст песни

============

Когда уйдем со школьного двора

Под звуки нестареющего вальса,

Учитель нас проводит до угла,

И вновь — назад, и вновь ему с утра —

Встречай, учи и снова расставайся,

Когда уйдем со школьного двора.

Для нас всегда открыта в школе дверь.

Прощаться с ней не надо торопиться!

Ну как забыть звончей звонка капель

И девочку, которой нес портфель?

Пускай потом ничто не повторится —

Для нас всегда открыта в школе дверь.

Пройди по тихим школьным этажам.

Здесь прожито и понято немало!

Был голос робок, мел в руке дрожал,

Но ты домой с победою бежал!

И если вдруг удача запропала —

Пройди по тихим школьным этажам.

Спасибо, что конца урокам нет,

Хотя и ждешь с надеждой перемены.

Но жизнь — она особенный предмет:

Задаст вопросы новые в ответ,

Но ты найди решенье непременно!

Спасибо, что конца урокам нет!

(«Когда уйдём со школьного двора» - школьный вальс из к/ф «Розыгрыш»,

реж. В. Меньшов) )

**) Э. Фромм «Иметь или быть»

***) Г. Маркузе «Одномерный человек»

Свидетельство о публикации №213020200147