Ариф Сапаров - прорыв блокады Ленинграда

О прорыве блокады Ленинграда рассказывает писатель - военный корреспондент газеты

"На страже Родины"Ариф САПАРОВ. Свидетельства и размышления.

«Нет такой главы в долгой и страшной истории Великой Отечественной войны, где было бы столько драматических событий, жертв и страданий народа, сколько в годы титанической борьбы за город Ленинград,…

Однако и поныне …мало кто представляет себе подлинный размах этой битвы.»

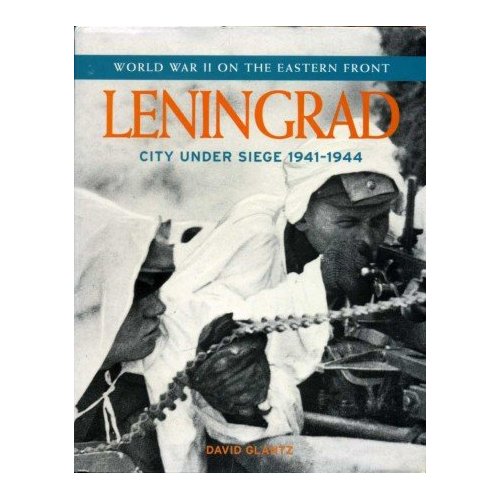

Дэвид Гланц.* Блокада Ленинграда. 1941 – 1944. – М.: Центрполиграф, 2009.

David Glanz. The Siege of Leningrad. 1941 – 1944. -2002.

НАКАНУНЕ

Когда 11 января 1943 года Арифа Сапарова, писателя - военного журналиста газеты «На страже Родины», вот уже второй год по заданию командования оперативно освещавшего деятельность легендарной Дороги жизни, срочно вызвали в Политуправление Ленинградского фронта, его озарила догадка, почти мгновенно ставшая уверенностью : НАЧАЛОСЬ!

Началось то самое решающее наступление, которое покончит с блокадой Ленинграда.

Как писал впоследствии Ариф Сапаров в очерке «Ночь перед боем»: «… мы понимали, что готовится битва, говорили об этом, старались постичь, как она развернется, но, разумеется, толком ничего не знали».

Военным советом фронта был утвержден очень краткий список лиц, посвященных в секреты предстоящей операции Искра».

Всем были горько памятны предшествовавшие героические, но безуспешные попытки разорвать кольцо блокады:

- «Любанская» операция, трагически завершившаяся окружением 2-й ударной армии и гибелью почти ста тысяч советских воинов;

- Наступление в августе 1942 года, так называемое «Синявино 42». Его неудача была предрешена тем, что как раз в это время группа армий «Север» была пополнена прибывшей из Крыма, отлично вооруженной 11-й армией фельдмаршала Манштейна, о чем советская разведка даже не догадывалась.

Но теперь, в январе 1943 года, после успехов советской армии под Сталинградом, ситуация была решительно иной. Это чувствовали все, даже те, кто не имел реального представления о соотношении военной мощи противников.

Как свидетельствует в своем дневнике Ариф Сапаров : «рассказ генерала Говорова был немногословным, выверенным и деловитым . Буднично и суховато Говоров объяснил нам план и задачи предстоящего наступления. Он говорил о том, что вначале ударят с приморского плацдарма войска Федюнинского, а после них вступит в дело корпус генерала Симоняка.

И все сделалось понятным, будто и не было никакой тайны, ревниво оберегавшейся уже несколько месяцев.

Вот, значит, для чего перевозили полки и дивизии в Ораниенбаум с непривычными предосторожностями, в кромешной темноте безлунных ночей, когда даже спичкой чиркнуть считается преступлением.

Вот зачем сгоняли по семи потов с гвардейцев, когда обучались они в своих тренировочных лагерях и на учебных полях брать специально построенные городки, оборудованные по типу немецких укрепленных пунктов.

Вот почему на Токсовских озерах учились быстро преодолевать ледяные поля и крутые обледенелые берега.

Фашистов ожидал сюрприз, к которому они вряд ли были готовы. Бывалый вояка Кюхлер, возглавлявший немецкую группу войск «Север», никак не ожидал, что впервые в истории осады крупных городов главный удар будет нанесен изнутри блокадного кольца. Причем силами не одной дивизии, как в 1941 году, а целой армией».

Заметим, что как сухо фиксировал в своей книге «Дорога жизни» А.Сапаров, «…суда Ладожской флотилии, пользуясь погодной аномалией конца 1942 года, продолжали навигацию вплоть до первых чисел января, и сумели только в период с 13 декабря до 8 января перевезти в Ленинград тридцать восемь тысяч воинов и необходимое для них вооружение».

«Свое выступление на совещании Говоров заключил непривычными для военного времени словами: «Товарищи, за работу!» - свидетельствует А.Сапаров. - «Мы немедленно разошлись по комнатам, отведенным для нас комендантом. Две трети политработников были уже в частях. А нам предстояло воплотить слова командующего фронтом в сотни текстов – инструктивных писем, обращений, листовок, способных донести до каждого бойца значение происходившего.

Весь день и пол-ночи мы трудились, не разгибая спины. Нас вдохновляло пламенное обращение, доставленное майором Небалуевым с Волховского фронта: «Наступил долгожданный час. Мы идем к тебе, многострадальный Ленинград. Мы будем идти вперед и только вперед. Среди нас не будет трусов и малодушных. Мы будем равняться по вашей доблести и мужеству, дорогие ленинградцы. Другого пути у нас нет. Смерть или победа! Мы клянемся тебе. Ленинград, только победа!»

ПОЕДИНОК СТРАТЕГОВ

Как пишет в своем дневнике А.Сапаров: «…закончив работу в третьем часу ночи и отодвинув маскировочную штору, мы увидели в окно, как в лунном свете, заливавшем старинный заснеженный парк, заложив руки за спину, неспешно прогуливается Говоров. Командующий о чем-то напряженно размышляет перед битвой.

Cтоять у окна неловко, мы опускаем штору. И замолкаем, точно заглянули в чужую душу.

Через какое-то время майор Небалуев, опытный толкователь штабных замыслов, произносит: «У Кюхлера крыша поедет! Переиграл его Говоров!» Разговор этот никто не поддержал. Рано утром надо было выезжать в действующие части.

А ведь похоже, что «стратег» Небалуев недалек от истины..»

Действительно, под Ленинградом столкнулись два сильных характера и, если хотите, две полководческие школы.

С одной стороны, «покоритель Франции» Георг фон Кюхлер. А с другой - генерал армии, командующий войсками Ленинградского фронта Леонид Александрович Говоров

63-летний фельдмаршал, начавший свою карьеру еще в Первую мировую войну, принял дела в ту пору, когда гитлеровцы еще считали себя хозяевами положения под Ленинградом. Даже неудавшийся захват города, и тот объяснялся дальновидностью «мудрого» фюрера. Дескать, к чему бессмысленные потери уличной борьбы? Защитники города сами задохнутся в стальном кольце блокады. При этом Кюхлер сжимал тиски беспощадно и неумолимо.

Но город выстоял.

Говоров и Кюхлер скрестили оружие, когда стало ясно, что голодные тиски не смогли удушить Ленинград.

И тогда фельдмаршал сделал ставку на методичные круглосуточные обстрелы. По специальности он артиллерист, считавшийся одним из лучших в германском вермахте. «В предместья Ленинграда, - писал впоследствии А.Сапаров в документальной книге «Четыре тетради», - была свезена дальнобойная артиллерия чуть ли не со всей оккупированной Европы: орудия французского производства, осадные мортиры заводов Шкода. Особенно устрашающе выглядела крупповская сверхпушка «Дора», стреляющая 4-хтонными снарядами.

Весь город был разбит на цели, каждая из которых была занумерована : Эрмитаж – цель №9, больница имени Эрисмана – цель № 192, Дворец пионеров - цель № 89.

Но Кюхлер просчитался, видимо, не подозревая, что ему противостоит изощрённый знаток артиллерийского дела. Говоров решительно и умело вступил в контрбатарейный поединок. Всякий выстрел по городу вызывал меткий прицельный огонь контрбатарейщиков. И львиную долю боеприпасов, предназначенных для ударов по Ленинграду, Кюхлеру волей-неволей пришлось тратить на артиллерийскую дуэль.

А время шло и обстановка постепенно менялась не в пользу Кюхлера. Немцы сами стали побаиваться сидящих в осаде ленинградцев.»

Ныне историкам известно, что самой серьезной опасностью Кюхлер считал возможность флангового охватывающего удара со стороны Волховского и Второго Прибалтийского фронтов, грозящий созданием нового «котла». Естественно, фельдмаршал старательно укрепляет свой правый фланг. А в способность самих ленинградцев опрокинуть его оборонительные линии он поверить никак не мог. Это было бы против правил.

ПОДВИГ ГВАРДЕЙЦЕВ ГЕНЕРАЛА СИМОНЯКА

Враг никак не ожидал, что наступление начнется как раз в самом укрепленном месте, в районе так называемого шлиссельбургско-синявинского выступа.

Конечно, расстояние между войсками Ленинградского и Волховского фронтов именно здесь было минимальным. (Недаром немцы прозвали шлиссельбургско-синявинский выступ «бутылочным горлышком.») Но ведь при этом на каждый километр переднего края обороны противника, который пролегал по левому высокому берегу Невы, приходилось не менее тридцати, а то и сорока тщательно укрытых огневых точек. Отвесные обледенелые скаты берега были заминированы, да к тому же простреливались перекрестным огнем. А сверх того, для вящей неприступности, был сооружен мощный земляной вал высотой полтора метра вдоль всего берега Невы.

Подступы к вражеским укреплениям на противоположном берегу Невы были защищены сплошными минными полями.

Чтобы уничтожить их, потребовался шквал артиллерийского огня из 1800 орудий. Только один рядовой дивизион из множества других таких же выпустил с правого берега реки более шести тысяч снарядов! По четыре снаряда на каждый квадратный метр !.

Как зафиксировал А.Сапаров : « К штурму укрепленного берега Невы войска Ленинградского фронта готовились как никогда основательно. Было заготовлено два километра настильных сооружений для четырех переправ тяжелой боевой техники. Госпитали подготовили тридцать восемь тысяч коек для раненых.»

Существует легенда, что успех мгновенного броска бойцов генерала Симоняка через Неву в районе деревни Марьино якобы был случайным. Будто бы оркестр, давший сигнал к атаке, заиграв «Интернационал»по ошибке раньше, чем закончилась артиллерийская подготовка, тем самым спас жизни штурмующих отрядов. И те смогли почти без потерь, под завесой орудийного огня за пять минут добраться до противоположного берега реки.

Как видно из дневниковых записей А.В.Сапарова, непосредственно присутствовавшего на совещании у Говорова – это миф. На самом деле войска специально готовились к тому, чтобы идти в атаку, не дожидаясь конца артподготовки. Естественно, это потребовало небывалой согласованности действий артиллерии и пехоты, чего и добивался Говоров.

12 января в 9-30 утра началась артиллерийская подготовка наступления. Впервые с начала войны она проводилась столь длительно и что еще важнее – в полном объеме, т.е. были применены все виды артиллерийского обстрела. Под звуки «Интернационала» 136-я дивизия генерала Симоняка стремительным броском преодолела ледовый рубеж Невы. И уже через пятнадцать минут после начала штурма в освобожденном Марьино ставились палатки и походные кухни.

К вечеру 12 января дивизия продвинулась вперед на три километра.

Одновременно в наступление пошли войска Волховского фронта. И 18 января после упорных боев блокада была прорвана. Именно 136-я стрелковая дивизия соединилась с войсками Волховского фронта у Рабочего поселка №5. С 19 января она стала именоваться гвардейской, а генерал Симоняк получил среди солдат прозвище «генерал-прорыв».

Ариф Сапаров был командирован Политуправлением Ленинградского фронта на строительство железной дороги, которую мгновенно проложили в очищенном от фашистов широком коридоре (шесть километров) вдоль всего южного берега Ладоги. Там он повстречал своих старых друзей – транспортников, перебравшихся с ладожского льда на прокладку новой магистрали.

В своем дневнике Сапаров записывал: «Радостно видеть, как волна невиданного воодушевления, вызванного долгожданной победой, преобразила людей, придала им новые силы. Хотя еще вчера казалось, что они работают на пределе человеческих возможностей.

Прорыв блокады вызвал всеобщее ликование в городе. На улицах Ленинграда возникают неожиданные митинги. Каждому хочется выразить свои чувства, часто совсем незнакомым людям : гражданским и военным, подросткам и старикам.

Тому, кто пережил январь 1942, понять это нетрудно.»

И уже 7 февраля по вновь проложенному пути в Ленинград прибыл первый железнодорожный состав с большой земли.

* Дэвид Гланц – крупнейший военный историк США, полковник американской армии, ведущий эксперт Пентагона.

Публикация и комментарии Татьяны Алексеевой

Свидетельство о публикации №213021101844