О кладах 2-11-8-2

О КЛАДАХ 2-11-8-2. НЕ НАЙДЕННЫЕ СОКРОВИЩА. СОКРОВИЩА ЧИНГИСХАНА. ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Среди легенд о жизни и смерти Чингисхана есть и забайкальские.

Ононский район Читинской области, пограничный с Монголией. На территории района в… год Чёрной лошади (1162 г.), судя по указаниям многочисленных первоисточников, …родился… хан Чингис. На берегу реки Онон у горы Бурхан-Халдун, …появился на свет Тэмуджин, которого не далее как шесть лет назад ЮНЕСКО назвало главным человеком второго тысячелетия от рождения Христова.

(http://www.sibogni.ru/archive/65/770).

Чингисхан родился, согласно мусульманским источникам, где-то в степях, в верховьях реки Онон, недалеко от современного населенного пункта Нижний Цасучей. А это место хоть и находится довольно далеко от Читы, но входит в Читинскую область…

В то время в этих местах кочевали тунгусы и орочины. При этом до Монголии и Китая здесь было рукой подать, да и четких границ не существовало, а родина кочевника это всегда довольно обширное географическое пространство… (http://www.ldbp.ru/text/izdan/chin.htm).

Степь в среднем течении реки Керулен, между реками Онон, Тола и истоком Хуанхэ, в местности Делюн-Болдач, на Ононе. Считается, что именно там родился мальчик Темучин в год Черной лошади, в первый месяц лета, в 16-й день. Там же его объявили великим Чингисханом, четыре раза вознеся на войлоке к небу. Там между реками и озерами кочевали четыре ставки-столицы империи, управляемые женами великого хана. Сейчас этот округ называется Трехозерье — Гурван-Луур и входит в Хэнтейский аймак, на востоке Монгольской Народной Республики. В 1962 году здесь, на родине Чингисхана, у горы Бурхан-Халдун, под сенью могучих деревьев, почти достигая их вершин, был поставлен памятник в честь 800-летия Чингисхана: «Основателю Монгольского государства — от монгольского народа». Памятник изваян из гипса. Отлить его в бронзу помешал большой шум, вызванный политическими соображениями.

Есть… еще один памятник Чингисхану — мавзолей на месте его смерти, на краю пустыни Ордос. В XIX веке там побывал русский ученый, этнограф и археолог Г. Н. Потани; его спутник описал это посещение: «Юрта, в которой, по словам монголов, хранятся останки Чингисхана, ордосская святыня Ихи-Эджен-Хоро — Великая Ставка Владыки — стояла за болотистым лужком речки Чжам-Хак, между двумя песчаными барханами. В нарядном китайском платье Григорий Николаевич подошел к святыне: на невысокой четырехугольной насыпи, облицованной кирпичами, за проломленной деревянной оградой почти впритык друг к другу стояли две юрты, меж ниш был узкий проход. На юртах золотые маковки, войлок крыш свисает языками. Григорий Николаевич три раза поклонился перед растворенными дверями. Входить туда нельзя. Из темных дверей неожиданно высунулась рука с красным деревянным блюдом, на котором стояла медная вазочка с горящим маслом. Он взял блюдо, подержал, снова три раза поклонился и ушел. В юрте якобы находится серебряная рака с костями. Рака заперта на три замка, а ключи у Панчен-ламы. Никто не знает, что там лежит».

В ордосский мавзолей, как место захоронения Чингисхана, не верили ни современники, ни потомки. Вероятно, какие-то предметы, принадлежавшие Чингисхану, и могут храниться в юрте. Ведь известно, что его холщовый кафтан хранился как драгоценность при дворе монгольских государей в Китае. Вряд ли это воинские доспехи — Чингисхан не носил кольчуги.

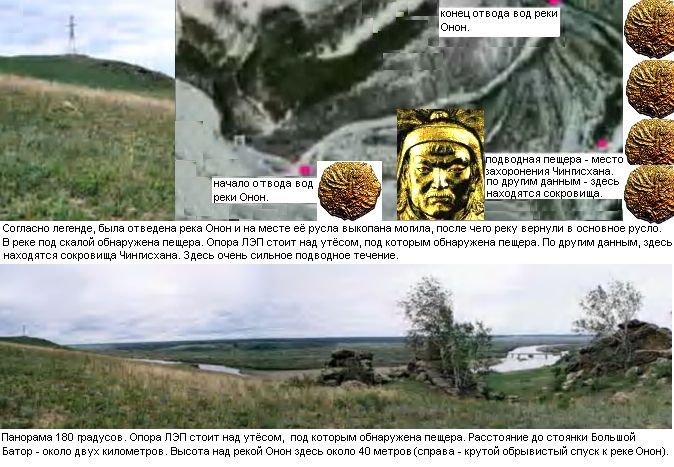

На территории Акшинского района на юге Читинской области (вблизи Монголии) высятся так называемые Ворота Чингисхана — мощное творение природы в виде каменной арки. На столбах арки высечены древние надписи. Легенда гласит, что через эти Ворота прошел Чингисхан, отправляясь на завоевание мира. В тех же краях, на берегу Онона, стоит Чаша Чингисхана, также называемая Камень-котел. Стоит она в отдалении от горных скал и в геологии называется останец. Монолит останца величиной с одноэтажный дом, по форме — идеальная чаша, даже с ободком по краю. По легенде, чашу приказал вырубить в монолите сам великий хан, когда пришел умирать на берег Онона. Здесь он велел похоронить себя — на дне реки. Для этой цели он привел множество пленников, чтобы они отвели воду и осушили русло реки. Чингисхан сказал: «Никто больше никогда не соберет столько пленников, чтобы они смогли отвести реку». Вырубленную чашу на трех звериных лапах он велел поставить на берегу Онона, а затем умер. Пленные отвели воду, тело хана положили на дно, затем воду пустили по прежнему руслу. На поминках весь народ пил вино из вырубленной чаши целых три дня, после чего она сама собой наполнилась водой, да так и стоит с тех пор. А в местности Делюн-Болдач погребли чулки и одежду хана, сверху поставив юрту. Впрочем, согласно другой легенде, Чингисхан, возможно, похоронен то ли на северном склоне Алтай-Хана, то ли в местности Уэхэ-Утек, то ли на южном склоне Хэнтей-Хана. Считается, что именно гора Хэнтей-Хан (в Хэнтейском аймаке МНР) — наиболее вероятное место великоханской могилы. Эта гора слишком многое значила в судьбе Чингисхана. Ей в юности молился Темучин, прося победы над обидчиками — племенем меркитов, отнявших у него наследственные владения. Ее же благодарил за победу. Эту гору, по многим преданиям, он и избрал местом фамильной усыпальницы чингизидов. Известно, что монголы, как и большинство других народов, обожествляли горы.

На похороны съехалось великое множество подданных империи, правителей покоренных стран. Мы не располагаем точными сведениями, как был совершен обряд прощания с телом. И единственный, но стойкий ориентир захоронения — необычайно высокое и прямое дерево, которое отметил при жизни сам Чингисхан во время охоты. Именно под этим деревом он завещал похоронить себя. А потом, пишут восточные историки, вокруг этого дерева вырос такой густой лес, что пущенная сквозь него стрела едва могла пробиться. Где росло это дерево, не указано, точно так же, как и где скакал табун лошадей, затаптывая могилу. Зато утверждают, что наследники и подданные оплакивали усопшего ровно три месяца.

Большинство свидетельств упорно указывают на гору Бурхан Халдун. Утверждается, что именно на ней находятся захоронения чингизидов — Таулай-хана с детьми, хана Мункэ, хана Хубилая, Ариг-Буги и других. А охраняют ханские усыпальницы беки из племен урянхайских… Поисков, как таковых, не велось. Да и некому их было вести в Великой степи. Священный запрет на приближение к могиле Чингисхана, страх перед его памятью сдерживали активность даже беспринципных охотников за сокровищами. Работало лишь воображение, и, как часто бывает в таких случаях, каждому роду-племени было лестно, чтобы могила Чингисхана оказалась на его земле… Предположение об округе Гурван-Нуур, как месте поисков, возникло в 1920-е годы. Там и был в 1960-е годы установлен памятник. (http://www.nnre.ru/istorija/ zagadki_drevnih_ vremen/p17.php).

Ф. Петров «Бурхан-Халдун: экзистенциальный опыт Темучжина:

«Европейские экзистенциалисты полагают, что в экзистенциальном опыте человеку открывается чуждость окружающего мира. Мир раскрывается не как враждебный, но как бесконечно чужой, внечеловеческий. Этому миру и дела нет до человека, в нем невозможно найти ни грана человеческого смысла.

Человек заброшен в этот мир, и он может рассчитывать только на себя, искать смысл и истину только в себе, ждать помощи только от себя, не от мира.

И в этом опыт Темучжина отличается от их опыта. Он не только ощутил свою слабость и конечность. Он ощутил, что мир готов прийти ему на помощь, что в мире есть нечто, готовое спасать, защищать его. И этой близкой, помогающей, воспринимающей человека силой в мире стала для него сама гора Бурхан-Халдун: Бурхан-Халдуном защищена (как щитом) жизнь моя. В прозрении пограничной ситуации Темучжин открыл себе взаимопонимание с миром.

Мир помог ему - и он совершает ответный шаг, он отвечает горе Бурхан-Халдун: Будем же каждое утро поклоняться (ползком взбираясь) ей и каждодневно возносить молитвы. Да разумеют потомки потомков моих! И сказав так, он обернулся лицом к солнцу, как четки, на шею повесил свой пояс, за тесьму повесил на грудь шапку свою и, расстегнув (обнажив) свою грудь, девятикратно поклонился солнцу (в сторону солнца) и совершил (дал) кропленье и молитву.

Вот оно, начало "ритуального взаимодействия человека и мира! Ощутив свою близость с миром, восприняв помощь от мира, человек чувствует потребность в ответном шаге. И в этом шаге проявляется и его благодарность, и радость от того, что мир понял его, радость общения. Это еще не прагматическая схема «ты - мне, я – тебе», в попытке построения которой вырождаются поздние языческие ритуалы. В этом искреннем, экзистенциальном ритуале - чистая радость общения человека с природной силой. Он не просто поклоняется ей, он почитает ее. И заповедует это своим потомкам - самым дорогим для него людям.

Развязывая пояс, снимая шапку и расстегивая одежду, Темучжин раскрывается перед миром. Во всех древних культурах пояс воина - символ защиты. Он снимает защиту перед миром - он верит ему. Он любит его и хочет чувствовать его своей обнаженной кожей. Он совершает кропление (вероятно, кумысом или молочной водкой), вступая в символическую связь с тем, кто спас его - с горой Бурхан-Халдун.

Потому именно здесь, под Бурхан-Халдуном, он и выбрал позже место своего упокоения. Немало одиноких деревьев должен был встретить Темучжин в своей долгой неспокойной жизни. Но только здесь, в той части мира, с которой он осознал свою сокровенную связь, зеленое дерево в выжженной солнцем степи дало ему внутреннюю отраду, вновь разбудило мысли о конечности своего существования и стремление соединиться в этой конечности с вечным бытием мира.

Но не один Темучжин оказался восприимчив к сакральной силе Бурхан-Халдуна. Эта гора выступает географическим и сакральным средоточением всей средневековой (а, возможно, и более древней) истории монгольского народа. Здесь, на Бурхан-Халдуне, у истоков реки Онон, кочевали первопредки монголов - Борте-Чино (Сивый волк) и Гоа-Марал (Прекрасная лань). Их потомок в двенадцатом поколении Добун-Мерган встречает у этой вершины свою будущую жену, Алан-гоа. Ее пятый сын Бодончар родился уже после смерти мужа, в результате непорочного зачатия от светло-русого духа, являвшегося к ней в час, когда солнце закатилось, а луна еще не взошла. От Бодончара пошли наиболее знатные рода монголов, его потомком был и Темучжин.

Встреча Добун-Мергана с Алан-гоа заслуживает отдельного рассмотрения. Однажды Добун-Мерган взобрался на Бурхан-Халдун со своим старшим братом Дува Сохором. У этого брата был один единственный глаз, посреди лба, которым он мог видеть на целых три кочевки. Как выясняется в дальнейшем, он мог этим глазом видеть еще и сквозь крышу крытой повозки. То есть совершенно очевидно, что речь здесь идет не просто о единственном, а о третьем глазе, о способности прозревать сущее через его покровы. И вот, наблюдая с высоты Бурхан-Халдуна, Дуван-Сохор усмотрел, что вниз по течению реки Тенгелик подкочевывает какая-то группа людей. И говорит: «Хороша молодица в кибитке крытой повозки среди этих подкочевывающих людей». И послал своего младшего брата Добун-Мергана разузнать, намереваясь сосватать ее Добун-Мергану, если окажется, что она незамужняя. Девица оказалась незамужняя, и они заключают брачный союз в урочище Шинчи-баян-урянхай, на котором были поставлены божества, владетели Бурхан-Халдуна.

Таким образом, Бурхан-Халдун выступает как тот сакральный центр, вокруг которого вращается древняя история монголов. Здесь селятся их прародители, здесь происходит встреча новой пары, потомкам которой суждено возвеличить монгольский народ. И эта пара соединяется в священном урочище горы - так, что духи Бурхан-Халдуна благословляют этот союз. Вероятнее всего, с сакральной силой горы связано и духовное зрение старшего брата

Добун-Мергана, который прозревает далекое (а фактически, и грядущее - давая толчок к соединению этой пары) именно с вершины Бурхан-Халдуна.

В этой связи крайне важным для нас является упоминание об урочище Шинчи-баян-урянхай, на котором были поставлены божества, владетели Бурхан-Халдуна. Значит, уже в то время эта гора играла важную роль в системе ритуальной деятельности. Дата рождения Бодончара, вычисляемая по монгольской генеалогии, приходится приблизительно на 970 г. Тогда получается, что не позднее середины X в. н.э. Бурхан-Халдун выступает не только как

сакральный, но и как культовый центр монгольских племен.

В пользу этого свидетельствует и само название Бурхан-Халдун – «Burqan-QaMun», согласно С.А. Козину, в транслитерации китайско-монгольского письма «Сокровенного сказания». Слово «бурхан» до сих пор хорошо известно в монгольских языках. Им называют духов или богов. «Халдун», согласно Н.Л. Жуковской, - от дагунского «ива», соответственно, «Бурхан-Халдун» она переводит как «священная ива», или «бог-ива».

Однако есть более понятный вариант перевода. В словаре древнемонгольского языка у С. Козина находим: qaldun - скала, пик, и все встает на свои места: Бурхан-Халдун -

это «священный пик» или «скала бога (богов)».

Таким образом, не приходится сомневаться в древнем общемонгольском сакральном значении горы Бурхан-Халдун. Однако не дезавуирует ли это наш предыдущий тезис об

экзистенциальном опыте Темучжина как основе мифоритуальной деятельности, связанной с Бурхан-Халдуном во времена Чингизидов? Может быть, спускаясь с горы после своего спасения, он просто воспроизвел типичную и давно устоявшуюся формулу ритуального

обращения к этой горе? Что же, при основательном недостатке воображения и остром желании свести все объяснения к наиболее примитивным вариантам можно принять и такую

точку зрения. Однако против нее есть серьезные аргументы.

Судя по всему, к концу XII в., ко времени молодости Темучжина, в условиях раздробления монгольских племен и постоянной войны «всех против всех», Бурхан-Халдун утратила, либо почти утратила значение монгольской святыни. В «Сокровенном сказании», при всех многочисленных упоминаниях этой горы в контексте описания маршрутов движения отдельных людей или воинских отрядов, нет никаких указаний на связанную с ней культовую деятельность. За исключением ритуала, совершенного Темучжином после спасения от меркитов, и упоминания об урочище Шинчи-баян-урянхай, относимого к давним, легендарным для автора временам. И, во всяком случае, во времена Чингизидов все сакральное отношение к этой горе связывалось именно с Чингисханом и его жизнью, и все три книги летописей Рашид-ад-дина тому порукой.

Конечно, пусть не система ритуалов, но хотя бы особое отношение к этой священной с древности горе должно было сохраниться у монгол ко времени Темучжина - ведь не забыли же они, что именно здесь жили Борте-Чино и Гоа-Марал, что именно здесь произошла встреча Добун-Мергана с Алан-гоа. И это восприятие, несомненно, жило и в душе Темучжина, когда он пришел к своему экзистенциальному откровению. Так ведь на то ж она и священная гора, священная не просто потому, что кто-то так придумал, но потому, что такова ее сущность, открывающаяся людям…

Большинство исследователей полагают, что под горой Бурхан-Халдун «Сокровенного сказания» и «Сборника летописей» Рашид-ад-дина имелся в виду горный узел Хэнтэй в северо-восточной части Монголии, либо одна из его вершин, наиболее вероятно - гора Хэнтэй-Хан-Уул. Последней точки зрения придерживаются монгольский археолог Н. Сэр-Оджав, российский этнограф Н. Жуковская и ряд других авторов. При анализе этого вопроса мы должны различать Бурхан-Халдун Рашид-ад-дина и «Сокровенного сказания».

Рашид-ад-дин жил на сто лет позже автора «Сказания» и, вероятно, никогда лично не бывал в Монголии. Определяя местоположение горы Бурхан-Халдуна, он в одном месте указывает, что с нее берут начало реки Онон, Кэлурэн и Тогда, при этом Кэлурэн - это, несомненно, Керулен, а Тогда - вероятно, Тола, правый приток Орхона (на некоторых современных российских картах - Туул). В другом месте он перечисляет девять рек, стекающих со склонов Бурхан-Халдуна, начиная это перечисление, опять таки, с Керулена и Онона. Из этих девяти рек более-менее уверенно идентифицируются шесть, все они имеют истоки в разных частях Хэнтэйского поднятия.

Таким образом, для Рашид-ад-дина Бурхан-Халдун - это весь Хэнтэй. Это горный массив, имеющий площадь свыше 50 тыс. км2, образованный низко- и средневысотными хребтами и разделяющими их узкими межгорными впадинами. В нем преобладают уплощенные вершины с остатками древних поверхностей выравнивания. Вполне очевидно, что это огромное плоскогорье можно рассматривать как приблизительное определение места захоронения Чингисхана (что и делает Рашид-ад-дин), однако оно не годится как вариант

локализации «Священного пика», на который поднимался Темучжин.

«Сокровенное сказание» описывает Бурхан-Халдун как совершенно конкретную, отдельно стоящую гору. При налете меркитов Темучжин с братьями, разбуженные, «когда начинает только желтеть воздух», успевают еще до зари подняться на Бурхан-Халдун.

Меркиты в поисках Темучжина трижды обошли Бурхан-Халдун. Для того, чтобы трижды обойти весь Хэнтэйский массив, им понадобилось бы несколько месяцев, а по тексту «Сказания» ясно, что все действие продолжалось от силы несколько дней.

Таким образом, Темучжин поднимался на совершенно определенную гору, и именно эта гора была сакральной в древнемонгольской традиции. Это, однако, не противоречит тому, что при некоторых условиях имя священной горы могли использовать в качестве обозначения всего Хэнтэйского горного массива - так согласуются версии «Сказания» и Рашид-ад-дина.

Попробуем локализовать эту вершину. В «Сокровенном сказании» говорится, что Борте-Чино и Гоа-Марал кочевали у истоков Онона, на Бурхан-Халдуне. В то же время семья Темучжина, кочевавшая у истоков Керулена, успевает за несколько часов подняться на Бурхан-Халдун. В верховьях Онон и Керулен текут практически параллельно друг другу, только в противоположных направлениях - Онон на северо-восток а Керулен на юго-запад (дальше он постепенно меняет направление течения на северо-восточное).

Расстояние между этими реками у истоков 25 - 35 км. Между ними находится одна из крупных гор Хэнтэйского массива - Хэнтэй-Хан-Уул (2 362 м). Вероятнее всего правы те исследователи, которые полагают, что это и есть Бурхан-Халдун, поскольку она единственная удовлетворяет заданным в «Сокровенном сказании» географическим условиям. Все прочие упоминания Бурхан-Халдуна в «Сказании» - главным образом в описании похода Темучжина и Чжамухи против меркитов - не противоречат этому выводу».

«Хээтэй» - так называются две расположенные рядом пещеры за хребтом Адун-Челон, в народе их называют Сухая и Мокрая или Ледяная. В зависимости от происхождения (с бурятского, монгольского или тюркского и т.п.) и, следовательно, произношения, это слово может означать и «узорный», «кружевной», и «праздник», «застолье», «праздничный», и «огниво», и «просвет», «отверстие», и «падаль», и «обломки». Если мы правильно расшифруем название, оно может приоткрыть нам страничку в глубокую древность. И действительно, судя по находкам на поверхности и в самих пещерах Хээтэй (каменные орудия, предметы быта, кости шерстистого носорога, человека, волка), они издавна служили людям культовым местом, местом поклонения: здесь совершали жертвоприношения, выполняли другие ритуальные обряды, иногда жили (недолго). (http://do.gendocs.ru/docs/index-183972.html).

С именем «потрясателя Вселенной» - Чингисхана - связывают гору Жима. Ее пик - высшая точка священного полуострова Ольхон. Поклониться этой горе приезжали кочевники Прибайкалья и Забайкалья. Между прочим, женщинам доступ к ней был запрещен, так как они считались существами низшего порядка и могли осквернить святые места. На привершинном плато находится крупное, почитаемое с древнейших времен обо – холм из камней, выкладываемых в честь духа этой горы. Чтобы сохранить красоту пейзажей и оградить от чересчур ретивых поклонников исторические места, здесь организовано два крупнейших в России национальных парка – Прибайкальский и Забайкальский.

До сих пор любители истории интересуются вопросом, насколько легенды отражают действительность, и бывал ли Чингисхан в этих местах на самом деле. Прежде всего, можно ли было в те времена переправиться через Байкал? (Согласно преданию, Темучин одолел его «сухою ногою».) Знатоки отвечают, что можно – по льду, так как озеро зимой замерзает.

Еще одно предание гласит, что Чингисхан закопал на горе Жиме котел с золотом и конской головой. Почему и зачем нужно было погребать голову, непонятно. Поэтому другая версия вносит «коррективы»: в котел положен не череп, а нефритовый крест…

А некоторые уверены, что где-то в этих краях - то ли на самой Жиме, то ли у ее подножья – похоронен и сам великий Чингисхан. Мечтал, мол, увидеть место, где заходит солнце, да так и не дошел… Профессор Иркутского государственного университета Владимир Свинин, знаток монгольской и бурятской истории, к подобным легендам, раскрашенным народной фантазией и догадками, относится скептически. Но, тем не менее, часто проводит раскопки у подножья Жимы. А вдруг повезет и найдутся если не сокровища, то хотя бы останки воинских захоронений?

В сибирской географической литературе и в народном лексиконе бытуют многочисленные местные географические термины, т. е. слова, которые выражают определенные географические понятия. Формирование местной русской географической терминологии в Сибири происходило веками и шло различными путями. Первые русские землепроходцы, впоследствии и русские переселенцы в Сибири, в новой природной обстановке и в новых хозяйственных условиях не находили в своем привычном словаре нужных слов для обозначения некоторых новых для них явлений. В этом случае они заимствовали у местных жителей необходимые слова и ввели их в обиход: марян, гуджир, тайга, убуры, утуги, курумы, аршан и т. д. Или сами создавали новые понятия, новые термины, часто перенося на местные условия известные им по прежнему месту жительства слова: падун, урал, увал, рассоха, омут, галья, шелонник и т.д. Или создавали совершенно новые термины, обозначающие местные специфические явления природы: голец, пыхун, сурчина, белогорье, гнус, монахи, сопка и т. д. Многие термины, обозначающие те или иные местные географические явления, образуются от собственных имен местностей, где эти явления наблюдаются. Так, например, местные ветры на Байкале называются сарма, култук, баргузин и т.д.

Практически за каждым местным названием, будь то деревня, гора, река, местность, падь, озерко, сокрыто какое-нибудь значение. Название могло прийти к нам из далекого прошлого таинственных дауров или могло возникнуть буквально в наши дни. Вот расшифровкой того, что скрыто за названием, и занимается топонимика. (http://do.gendocs.ru/docs/index-183972.html).

Прочитали или услышали слово с приставкой «алтан», считайте, что оно дано местечку, в котором, возможно, есть золото: Алтанган (с. Цаган-Олуй) – «Золотая жила, золотой ручей». Действительно, в Цаган-Олуе по ручью (пади) Алтанган есть этот металл, и его в былые времена там добывали. (http://do.gendocs.ru/docs/index-183972.html).

Для бурятских и монгольских названий характерно присутствие:

1.нарицательных терминов:

«гол» – «река, долина»;

«сунн», «усун», «угун» – «вода»;

«нур» («нор») – «озеро»;

«булаг» («булак») – «родник»;

«дабан» – «перевал»;

«жалга» – «овраг»;

2.прилагательных терминов:

«цаган» – «белый»;

«хара» («кара») – «черный»;

«шара» – «желтый»;

3.суффиксов и окончаний:

та, тэ, то, тай, гор и др. (http://do.gendocs.ru/docs/index-183972.html).

Уйгуры – народ также тюркского происхождения. Они заселили Юго-западного Забайкалья, но их влияние распространилось и восточнее. Судя по раскопкам, они жили в долинах рек Уды, Иволги, Хилка, в Баргузинской долине. Словно бы в память о тех временах, остались на карте Забайкалья названия отдельных географических объектов.

Байхор - село (на старых картах Байхар, Байхарская слобода) - от тюрк. бай - "богатый", "большой", кар, кыр (бур. произношение хар, хыр, искаженное хор) - "возвышенность", "невысокие горы".

Кадай - по-тюрк. када, по-бур. хада, по-эвенк. кадага - одинаково означают "гора", "круча", "скала", "крутой". (http://do.gendocs.ru/docs/index-183972.html).

В Х веке степи и лесостепи Забайкалья заселяли кочевые монгольские племена. С этого времени и вплоть до вхождения в состав России Южное Забайкалье прочно входит в так называемый монгольский мир. На этой территории происходили процессы, связанные с рождением монгольского государства, с его расцветом и ослаблением. В крае немало топонимов, связанных с легендарным правителем полу мира – «Вал Чингисхана», «Чаша Чингисхана», «Ворота Чингисхана». Подобные названия носят интересные, привлекающие к себе внимание природные и исторические объекты, но с Чингисханом они никак не связаны.

Чингисхана, вал - широкий земляной вал с рвом, протянувшийся из Монголии в Приаргунье по линии Забайкальск - Абагатуй - Кайластуй. Людская молва в прошлом о происхождении этого вала, как и многих других феноменальных явлений, связывала с именем Чингисхана. Вал под эти наименованием помечен на современных картах Читинской обл. Г. Миллер (XVIII в.) писал, что тунгусы и монголы древние укрепления по Аргуни, в районах Цурухайта-Абагайта, назвали Керим, т.е. от монг. хэрэм, что значит "крепостная стена", "вал", "пояс", "укрепления" (букв. Хэрэм - "пояс-ремень"). О происхождении и возрасте вала до сих пор в истории нет ясности. (http://do.gendocs.ru/docs/index-183972.html).

Коренным народом, населяющим Забайкалье, являются эвенки. Русские называли их раньше тунгусами. Они жили не только в Забайкалье, но и на обширных пространствах сибирской тайги от Енисея до Охотского моря. С эвенками исследователи связывают и так называемую ундугунскую культуру. Она получила такое название по месту первых обнаруженных захоронений на озере Ундугун – одного из озер Ивано-Арахлейской системы. Естественно, что данный народ внес свой «вклад» в топонимику области.

Балей – город, название возникло в 20-х годах от наименования ближайшего урочища Балейская Горка (теперь Золотая Горка). Одни производят его от эвенк. бэлэ-ми (балэ-ми), что означает "помогать", "защищать", а другие считают, что балей - даурское слово. Означает "светлое место" (город расположен на склоне хребта в солнечной долине). Комбинат Балейзолото организован в 1929 г. на месте небольшого поселка.

Биликтуй - от бэль - «талия», то есть место, падь, похожая на талию. Но у эвенков слово белютуй (билютуй) означает «оселочное место» - место, где есть порода для изготовления точильных камней - оселков.

Могоча – с эвенк. «Золотое дно» или «Золотая долина».

Селенда - это название одного корня с называнием р. Селенги, происходит от эвенк. сэлэ - "железо". У эвенков принято по рекам, по долинам которых находились металлы, давать названия этих металлов.

Букачача - пос., эвенк. букачан - "бугор", "холм", "сопка". В названии отражен характер местности: невысокие сопки на обширной, ровной речной долине, в которой расположен поселок.

Бырка - по-эвенк. бэркэ, по-бур. бэрхе - "ловкий", "искусный", "смелый" (человек) или "трудный", "тяжелый" (подъем, путь). Так называются реки, берущие начало с трудных, тяжелых перевалов. Река передает название селу, расположенному рядом.

Калга – с эвенк. «равнинное место». На таком месте и выросло село Калга.

Олдонда – село. От эвенк. олдонду – в стороне. Село находилось в стороне от проезжих дорог. Жители села не любят посторонних. Название близко по звучанию слову алтанта («золото»). Может быть олдонда – место, где есть золото? Вот и причина, по которой жители так оберегают свою землю.

Олочи - по-эвенк. олло - "рыба", оллочи - "рыбный"; "рыбное место" (на Аргуни).

Тунгир - по-эвенк. тунгир - "поляна", "ровное место", "равнина". Бассейн р. Тунгира в среднем и нижнем течении ее характеризуется именно этими чертами: здесь более или менее выраженное низкогорье, окруженное высокими хребтами.

Удокан - название слагается из корня уд, уда и эвенк. суффикса уменьшительной формы кан - "малая уда".

Хапчеранга - от эвенк. хапчар - "теснина", "щеки", хапчара - "прижато", "зажато", "стеснено", -нга - суффикс прилагательного. Это узкая, прижатая горами долина, в которой в 1933 г. возникли рудник и поселок на базе разработки руд цветных металлов.

Укыр - по-эвенк. укур и бур. ухэр (укыр) - "вол", "корова", "рогатый скот". Названия от этой основы часто встречаются в местах бурятских поселений.

Шахтама - Нижняя, Средняя и Верхняя Щахтама, Вершино-Шахтаминский - от эвенк. названия р. Шектама, где шекта - "тальник", "ива", ма - суффикс имени прилагательного, т.е. "тальниковая речка".

Шиванда - река, курортный пос. - предполагают от эвенк. шивун - "солнце", шивунда - "солнечный".

Тасей - озеро, тунгусское личноименное название, аналогичное (может быть, непосредственное) имени предводителя ангарских тунгусов в XVII в. князя-эвенка Тасея, который возглавил движение эвенков против русских, проникших в пределы эвенкийских кочевий. Впоследствии он был призван быть "под высокой царской рукой". Его имя носит крупнейший приток Ангары - р. Тасеева.

(http://do.gendocs.ru/docs/index-183972.html).

На севере нашей области перед появлением русских первопроходцев жили еще и якуты. Недаром названия некоторых мест так якутскими и остались. Река Балыкта значит рыбная. А Кумахта – место песчаное. (http://do.gendocs.ru/docs/index-183972.html).

Но больше всего названий у нас бурятских. Как записали их первые русские, так и значатся они на нынешних картах. Могойтуй идет от слова могой – змея. Абагайтуй – это сестра. А Кайластуй – ильм. (http://do.gendocs.ru/docs/index-183972.html).

После распада империи Чингисхана буряты стали кочевать от Байкала в наши края, потому что пастбищ здесь больше, зимы бесснежные. Правда, буряты называли себя тогда не бурятами, а булагатами, хондогорами, эхиритами. Это зависело от того, в каком роду или племени они родились. Первопроходцы в своих отписках называли их братами. Потом название чуть изменилось, и браты стали бурятами.

Акатуй – село, по - бур. аха или ахта, что означает "старший". Гора, к которой относится это название, является самой высокой среди множества горных массивов, расположенных в этом районе.

Алтан – село, от бур. алтан - "золото". Название связано с месторождениями золота, имеющимися в этих районах. Существует предание, в котором говорится о том, что во время охоты в этом районе Чингис-хан получил печальное известие о смерти любимой дочери. Он воскликнул: «О, алта! О, золото мое!». С этого времени будто бы и назвали реку Алтан.

Аргалей – село, по названию животного аргалы (бур.), дикого горного барана, ныне в Забайкалье полностью истребленного.

Аршантуй – село, здесь обширная провинция термальных вод с температурой до 40°, представленная многочисленными целебными источниками, по бур. аршанами.

Борзя – город, река. Бур. произношение, Бооржа. Селение Борза основано в 1899 г. при сооружении жел. дороги. Тогда же около нее был заложен казачий пос. Суворовский, который затем соединился с пос. Борзя, утратив свое название. Борзинские соляные озера известны с 1756 г., в них добывалась поваренная соль. В это время здесь существовал казачий сторожевой пост -Борзинский пикет. Удовлетворительной этимологии нет. Бооржа, Бооржатай - бур. названия солено-грязевых урочищ Борзинской степи.

Харауз - по бур. значит "черная вода" ; по-тюрк. кара-ауз - "черный проток" (горло, рот). Село, основанное старообрядцами. Хараузить – копаться, работать.

Делюн-Болдог - бур. болдог - "бугор", "холмик". Слово делюн от бур. делюун буквально означает "селезенка", но имеет и другое значение: "широкий", "просторный", "обильный"; дэлюун газар - "обильная, благодатная земля". Делюун-Болдог могло означать "холмистая благодатная земля". Слово дэлэн, илидэлэгэй, по-эвенк. также означает "широкий", "обильный", "обширный".

Капцагатуй - от бур. хабсагай - "скала", "утес", "гольцы", туй - русское произношение бур. суффикса прилагательного тай; значит "скалистое", "гольцовое" место.

Тарбагатай - от бур. таргабаган - "степной сурок", тарбагатай - "тарбаганий", т.е. места, изобилующие сурками, этими излюбленными зверьками бурят-охотников в прошлом. Теперь тарбаганов стало мало, а в некоторых районах они совсем истреблены.

Катанца - искаженное от бур. хадайн усу - "горная речка"; село Убур-Катанца - бур. убур значит "передний", "солнечная сторона", "южный", т. е. село, расположенное на "убуре".

Харагун – село, от бур. хара - "черный", уhан, угун - "вода". Так называются обычно реки, не замерзающие зимой. С полыньями и наледью - "чистая", "священная" вода.

Хара-Нур - по-бур. Хара-Нур – «черное озеро». Так буряты называют многочисленные мелкие озера, в которых не бывает отложения солей, с черным илистым побережьем в отличие от Саган-Нура, побережье которого покрыто белым налетом выступающих на поверхность земли солей. Близ пос. Харанор в Забайкальском р-не возник другой поселок с русским названием - Черноозерск (пример кальки буквального перевода бурятского названия на русский язык).

Кондуй - от бур.-монг. хундуй, кондуй –долина, пещера. Здесь находятся знаменитые развалины средневекового города, названного по-бур. хундэ - "пустота", "ниша", "пещера", "долина". Городище относится к ранней истории монгольской империи на территории Забайкалья (XIII в.). Другая версия происхождения этого поселка и его названия восходит к двум легендам.

Первая - когда-то в эти края пришел Дай-хон во главе одиннадцати бурятских родов, и место, где они поселились, было названо Хондай - от перестановки слов имени правителя.

Вторая - когда-то жил очень богатый монгольский князь Тумур¬-Хан, имевший жену и сына Контоя. Сын, путешествуя по Монголии, влюбился в бурятскую княжну Бальджит-Кутум (Бальжин). Боясь гнева отца за то, что без его позволения женился на красавице, Контой по¬селился на слиянии двух рек, из которых правая названа Барон-Кон¬дуем (Баруун- Кондуем). Со временем он стал могущественным ханом. Но отец не забывал обиды и потому послал против Контоя войска. Красавица Бальджит, отказавшись от плена, бежала, но погоня настиг¬ла ее, Бальджит убили, Контой был отправлен к отцу, а поселение и дворец - разрушены. Таким образом, Кондуй - преобразованное от Контой.

Маргуцек – названо по двум горам, расположенным друг против друга. Местным жителям казалось, что горы как бы бодаются ( от бур. – монг. мургэтэк – бодаются).

Тугнуй – от бур.-монг. – место зимней стоянки. В долине реки действительно хорошие места для зимних стоянок овцеводов.

(http://do.gendocs.ru/docs/index-183972.html).

Встречаются в Забайкалье и названия, которые названы учеными – этнонимы.

Этнонимика (от гр. еthnos народ+onoma, onyma имя):

1.раздел ономасиологии, изучающий названия народов.

2.совокупность названий народов.

Приведем примеры:

Даурия - историческая, географическая область в Восточном Забайкалье и частично в Приамурье; название это происходит по имени народности дауры, или дахуры, обитавшей в XVII в. в Восточном Забайкалье и по Амуру. Предполагают, что дауры являются монголизированными тунгусами, язык их относится к группе монгольских языков.

Первые известия о даурах в русских источниках появились в 1641 г.: "Вверх по Витиму и до Яровни (Еравны) озера по обе стороны Витима реки, Даурские конные многие люди".

В настоящее время по имени дауров называются: Даурский хребет, с. Даурия в Читинской обл., дер. Даур в Нижнеудинском р-не Иркутской обл., с. Даурское, центр Даурского р-на в Красноярском крае. Эвенки Прибайкалья бурят называли даурами.

Карымское - от бур. слова харим (карым). Буряты своих соплеменников, вступивших в брак с русскими, а также перешедших в православную веру, называли харим (карым), что означает "чуждый", "отчужденный", "отделившийся" (от слова хари - "чужой", "чуждый"). Населенные пункты, где проживали такие семьи, назывались карымскими. Это нарицательное название переходило в некоторых случаях в собственное. Такие селения обычно возникали в смежных районах русского и бурятского населения, и жители их состояли из метисов (карымов, ясачных).

Узон - по наименованию одного из родов ононских хамниганов (обурятившихся эвенков) - узонов.

Улёты - от элёд (олёд, улёд) - названия одного из калмыцких или ойротских племен, в прошлом, вероятно, обитавших в этих местах. От этого этнонима произошли названия: Улетка, Улей, Улейгача, Улейгчин, Улетуй и др. Буряты калмыков называли элёд, олёд, тувинцы - ёлет, якуты - илээд. Есть эвенк. род улэт.

Торей, Зун-Торей и Барун-Торей – озера, названия от основы тор (торо, тора) широко распространены на юге Восточной Сибири.

На бур. и эвенк. языках удовлетворительно не осмысливаются. Считаем, что название это произошло от этнонима торо: в родовом составе богоши, относимых Кастреном к самодийскому роду и живших в долине Тунки, была кость торо. В настоящее время род торо принадлежит к числу самых многочисленных у телеутов Алтая. Названия с основой торо встречаются часто: Торо-Хем в Тоджинской котловине (Тува), Торээ (Торей в долине Джиды), с. Тора, Тораская котловина в Тункинском р-не, Большая Тора и Малая Тора - притоки р. Чары, р. Тарей - приток Уды (Чуны) и другие.

Токчин, с., Токчинский с/сов., Дульдургинский р-н - селение носит имя одного из родов ононских хамниганов (эвенков) -токчинов. (http://do.gendocs.ru/docs/index-183972.html).

Таким образом, мы видим, что история Забайкалья складывается из истории многих племен и народностей. Край за Байкалом в древности был как бы перекрестком различных культур, отголоски которых (мифология, предания, бытовая сторона и т.д.) и по сей день остались в названиях отдельных населенных пунктов или в расшифровках этих названий. (http://do.gendocs.ru/docs/index-183972.html).

Как рассказывал князь Чультун – Бэйсе, одни из сподвижников Унгерна, …Оссендовский… пересказывал Унгерну рассказанную ему ламами легенду. Будто бы где-то в этих местах существует таинственная страна Агарта. Ее народ около 60 тысяч лет назад ушел под землю, чтобы никогда больше не появляться на поверхности. И оттуда их великий царь – владыка вселенной, управляет всем миром. Этот грозный царь может управлять всеми силами мира, читать в огромной книге судеб и невидимо управлять восемьюстами миллионами, живущими на тот момент в мире людьми.

Ламы утверждали, что когда-нибудь жители Агарты выйдут из своих подземелий и тогда на Земле начнется мировая гражданская война, отец будет воевать с сыном, мать с дочерью. Мир погрузиться в хаос, а люди станут безумны и не смогут ни добывать пищу, ни строить себе жилище. И вот тогда явиться спаситель, который образумит оставшиеся народы и вернет их на путь цивилизации. Разумеется, Унгерн прочил на роль спасителя мира себя.

Эта легенда сбылась, …причем …до того, как барон узнал о ней, и спасти мир из рук мировой революции пришлось совсем не ему, а русскому народу. Ведь именно то, о чем говорили ламы, происходило в России, тогда одной пятой части суши, с 1917 по 1924 год. Кстати, Унгерн тоже понимал, что «опаздывает»… Вот, что он писал своему приятелю, монгольскому князю: «Вы знаете, что в России теперь пошли брат на брата, сын на отца, все друг друга грабят, все голодают, все забыли Небо». Народ, же который, должен был, по мнению Унгерна спасти мир из хаоса, должен был быть не русским, а монгольским, и произойти это должно было обязательно под его личным руководством…

Все окружение барона прекрасно все понимало и видело его странности, но ничего не могло с этим поделать, они были заложниками его животного магнетизма и ужасов эпохи гражданской войны. Например белый офицер Борис Волков, лично знавший Унгерна еще по службе у Колчака, считал, что барон был глубоко уверен, будто бы вся европейская цивилизация – англичане, американцы, французы, давно сгнили, что свет, разгоняющий тьму порока, придет с Востока, а он встанет во главе диких орд и поведет их на Запад. Идея, полностью совпадающая с легендой о белом царе, которую Унгерн знал задолго до его появления в Монголии. А собственная судьба казалась ему венцом творения невидимого властителя Агартхи…

Унгерн и Гитлер были уверены, что Агартхи находится именно в этих краях, в этом есть доля истины…, все упирается в легенды, рассказанные Ф. Оссендовскому ламами…

Загадочное Беловодье, по описаниям напоминающее Агартхи, старообрядцы тоже искали в этих местах. И тоже, как и в случае с Беловодьем, назывались десятки имен знаменитых подвижников, побывавших в Агартхи, но никто не показывал карты, как туда можно добраться. Хотя Оссендовский утверждал, что лично видел вход в подземное царство…

Существуют… источники, указывающие… приблизительное место расположение Агартхи… В то время, как Унгерн повел свои орды на штурм Монгольской столицы, в другом конце мира, в Германии, один из основателей мистического общества «Туле», Карл Гаусгоффер, подолгу беседовал на ту же самую тему с известным путешественником Свеном Гединым. Этот этнограф, как и Оссендовский, долгое время изучал тибетские легенды, которые гласили, что в древности на месте современной пустыни Гоби жило могущественное племя магов, которые после планетарного катаклизма ушли жить в пещеры под Гималаями, откуда через своих посредников управляют и контролируют всем человечеством.

Сложно сказать, поверил ли Гаусгоффер шведу или нет, но эта теория подтверждала его собственную. Именно эта идея позднее стала государственной в третьем рейхе, рассказывающая о племени Ариев, живших в Гоби три с половиной тысячелетия назад и ушедших из этих мест после изменения климата. Часть Ариев ушла в Индию, а часть - на Север Европы, создав современные цивилизации Европы. Но именно в Азии и Монголии, по мнению Гаусгоффера, должны были сохраниться мистические знания древних Ариев.

Кстати, Гитлер на протяжении всего своего правления и не скрывал, что своим взлетом он обязан неведомым силам, которые направляют и оберегают его. А то, что в Берлин в сороковых годах приезжало большое количество тибетских лам, давно не является тайной, существовали даже военные подразделения в СС, сформированные из тибетских монахов…

Пророчества современников Чингисхана остались позади, а мистическая Агартхи так и не найдена, по крайне мере официальная наука молчит об этом…

Откуда в Забайкалье столько природных памятников, связанных с именем Чингисхана - Чаша Чингисхана, Вал Чингисхана?

Эти места являются родными для бурят, а Чингисхан их национальный герой. Действительно, в природном парке Алханай, включенным в число пяти наибольших святынь буддийского мира, расположено много священных камней, так или иначе носящих имя Чингисхана. Но при этом, эти места оказывают целебное воздействие не только на буддистов…

С именем… Чингисхана связано 12 памятников природы, самая знаменитая из которых - Чаша Чингисхана, огромный монолит, похожий на воронку, стоящий, на постаменте.

(http://www.ldbp.ru/text/izdan/chin.htm).

Фердинанд Оссендовский (Антон Оссендовский) "И звери, и люди, и боги". http://www.geografia.ru/ossend3.html):

«Обо - трехметровая конусообразная конструкция из крупных камней и стволов деревьев. Эти священные ламаистские сооружения ставятся в наиболее опасных для путников местах, дабы умилостивить злых духов местности. Ни сойот, ни монгол не пройдут мимо, не принеся в жертву духам хадак - длинные пестрые ленты, лоскуты ткани или прядь конских волос, срезанных с гривы или хвоста. Хадак подвешивают к веткам деревьев или, если подношениями являются мясо, соль или чай, ставят прямо па камень.

- Только взгляни, - сказал сойот. - Ветер сорвал хадак. Духи недовольны, они не пропустят нас, нойон…

Он схватил мою руку и умоляюще зашептал:

- Давай вернемся, нойон! Прошу тебя! Злые духи не пускают нас в горы. Уже двадцать лет никому не удастся пройти через этот перевал, а кто пытался, все до одного погибли. Духи насылали на них снежную бурю, и они замерзали от холода»…

«Нас поразило великое множество воздвигнутых вдоль реки обо, а также прочих жертвенников, поставленных, чтобы смягчить гнев злых духов реки.

- Почему здесь так много обо? - поинтересовались мы.

- Эту реку называют Рекой Дьявола, она опасна и коварна, - ответил монгол»…

«Долина Косогола - кратер потухшего вулкана. С западного высокого берега его очертания хорошо видны. Здесь продолжают действовать вулканические силы, их активность местные жители приписывают дьяволу и, дабы умилостивить его, возводят обо и приносят разные другие жертвы»…

«Согласно давней монгольской легенде, великий завоеватель Чингисхан, сын сумрачной, суровой Монголии, взобравшись на вершину Карасу Тогола, бросил свой орлиный взор попеременно на запад и на восток. На западе он увидел реки человеческой крови, алый туман застилал горизонт. Воин не мог разглядеть там своей судьбы, но Боги все же приказали ему идти на запад вместе с его воинством. На востоке он увидел богатые города, сверкающие храмы, веселых людей, сады и тучные пастбища - это зрелище несказанно обрадовало великого монгола. Своим сыновьям он сказал: "Карающим судьей, бичом Божим, явлюсь я на Западе. На востоке же стану милостивым и щедрым государем, неутомимым строителем, облагодетельствую земли и народы".

Так гласит легенда. И в ней достаточно правды. Я проехал по следам завоевателя довольно далеко на запад, нигде не сбиваясь с пути: дорогу эту нельзя спутать, вдоль нее постоянно попадаются старинные надгробья и вызывающе нескромные памятники из камня в честь не знающего пощады воина»…

«Почему именно эти места обладали особой притягательностью для могущественных императоров и ханов, власть которых распространялась от Тихого океана до Адриатики? - спрашивал я себя. Чем таким особенным могли привлечь их поросшие лиственницей и березой горы и долины, пустынные земли, мелеющие озера и голые скалы? Наконец мне показалось, что я нашел ответ.

Окруженные поистине божественными почестями, беспрекословным повиновением, но и одновременно ненавистью, великие императоры, помня о видении, посланном на этом месте Чингисхану, надеялись сподобиться здесь новых откровений и пророчеств в отношении ожидающей их чудесной судьбы. Где еще могли вступить они в контакт с Богами, добрыми и злыми духами? Только здесь, где были их истоки. В районе Зайна с его древними руинами.

- Вот на эту гору могут подняться только прямые потомки Чингисхана, - объяснил мне пандита. - Обыкновенный человек на полпути начинает задыхаться и, если ступит дальше, умрет. Недавно монгольские охотники выследили здесь волчью стаю и, погнавшись за ней, забрались в опасную зону. Ни один не вернулся назад. На склонах горы гниют кости горных коз, орлов и быстрых, как ветер, мускусных антилоп. Здесь живет злой дух, владеющий книгой Человеческих судеб.

"Вот и ответ" - думал я.

На западных отрогах Кавказских гор, где-то между Сухуми и Туапсе, есть гора, где тоже гибнут волки, орлы и горные козы; не щадит она и людей, если только они не едут верхом. Дело в том, что земля там изрыгает из своих недр углекислоту, убивающую все живое. Гибельный газ стелется по поверхности, поднимаясь до полуметра над землей. Сидя на спине у лошади, всадник видит, как животное, задрав голову, фыркает и в страхе ржет, пока не минует опасное место. На монгольской горе, где демон зла пристрастно листает книгу людских судеб, имеет место тот же феномен, и мне понятен священный ужас монголов, как и непреодолимое влечение к этому месту, высоких гигантов - потомков Чингисхана. Благодаря своему росту, они без риска для жизни добирались до вершины таинственной и коварной горы. С геологической точки зрения феномен объясняется легко: сюда подходит южная оконечность залежей каменного угля - источник угольной кислоты и болотного газа».

«Недалеко от развалин, во владениях Хуна Допчина Джамтсо есть небольшое озерцо, вспыхивающее иногда алым пламенем, что очень пугает монголов и приводит в панику табуны лошадей. Таинственное озеро, конечно же, обросло легендами. Когда-то здесь упал метеорит, зарывшись глубоко в землю. Потом в яме, образовалось озеро. Теперь-де обитатели подземного мира - полулюди, полудемоны - стараются извлечь "посланца неба" из глубин, но, достигнув воды, он воспламеняет ее, а потом, несмотря на все усилия подземных жителей, вновь падает на дно.

Сам я не был на озере, но, по мнению одного русского поселенца, там скорее всего, загорается нефть - или от пастушьих костров или от палящих лучей солнца».

«Все эти явления объясняют особое очарованье здешних мест для монгольских владык. На меня лично произвел сильное впечатление Каракорум - город, где жил жестокий и умный Чингисхан, вынашивая гигантские планы покорения огнем и мечом запада, дабы принести востоку неслыханную прежде славу. Чингисхан воздвиг два Каракорума - один здесь, около Татса-Гола на древнем караванном пути, а другой - на Памире; там-то осиротевшие воины и похоронили величайшего из земных завоевателей - в мавзолее, воздвигнутом пятью сотнями рабов, сразу же по окончании работ принесенных в жертву духу покойного.

Воинственный пандита-хутухта помолился на древних руинах; здесь повсюду мерещились тени былых героев, владевших половиной мира, душа его жаждала безмерных подвигов и славы Чингисхана и Тамерлана»…

«У нас есть подлинные хранители веры - буряты. Они оберегают заветы Чингисхана»…

«Старики, живущие на Амыле, рассказывали… древнюю легенду о том, как некое монгольское племя, спасаясь от ига Чингисхана, скрылось в подземную страну. Потом неподалеку от озера Ноган-Куль один сойот показал мне закоптелые ворота, ведущие, по его словам, в то самое царство Агарти. Когда-то давным давно некий охотник проник через них в царство, а вернувшись, стал рассказывать всем об увиденных чудесах. И тогда ламы отрезали ему язык, чтобы он никому более не смог поведать о Тайне тайн. Состарившись, охотник вновь пришел ко входу в пещеру, чтобы теперь уже навсегда скрыться в подземном царстве, воспоминания о котором долгие годы согревали и радовали сердца кочевника.

Еще более обильные сведения получил я от хутухты Джелиба Джамсрапа из Нарабанчи, поведавшего мне таинственную историю прихода на землю могущественного Царя Мира, властелина подземного царства; хутухта описал внешность гостя, чудеса, творимые им, и изреченные пророчества. Тогда-то и оценил я, что за этой легендой, бытовавшей скорее в форме повального гипноза, скрывается не только" некая тайна", но вполне реальная и властная сила, способная влиять на политическую жизнь Азии. С тех пор я стал жадно собирать любую информацию по этому вопросу.

Гэлун-лама - любимец князя Чултуна Бейли, дал мне общее представление о подземном царстве.

- В нашем бренном мире, - сказал гэлун, - непрерывно меняется все - народы, науки, религии, законы и обычаи. Сколько величайших империй кануло в небытие, какие культуры угасли! Лишь Зло - орудие злых духов - пребывает неизменным. Более шестидесяти тысяч лет тому назад некий святой скрылся со своим племенем под землей и никто их больше не видел. В подземном царстве побывали многие - среди них Шакья-Муни, Ундур-гэгэн, Паспа, султан Бабер и другие. Ныне же никто не знает, где находится это царство. Кто говорит - в Афганистане, кто - в Индии. Люди там не ведают зла, в царстве не бывает преступлений. Там мирно развиваются науки, и погибель ничему не грозит. Подземный народ достиг необыкновенных высот знания. Теперь это большое царство с многомиллионным населением, которым мудро управляет Царь Мира. Ему ведомы все скрытые пружины мироздания, он постигает душу каждого человеческого существа и читает великую книгу судеб. Он тайно управляет поведением восьмисот миллионов человек на земле, все они исполняют его волю.

К сказанному князь Чултун Бейли добавил от себя: - Это царство называется Агарти. Оно тянется под землей по всей планете. Я сам слышал, как просвещенный китайский лама рассказывал богдохану, что в пещерах Америки живет древний народ, укрывшийся в свое время под землей. И сейчас на земле обнаруживают следы их былого среди нас существования. Правители этих народов ныне подчиняются Царю Мира, который является владыкой всех подземных пространств. Ничего необыкновенного здесь нет. Известно, что на месте двух великих океанов - восточного и западного - прежде располагались два континента. Они опустились под воду, но люди успели уйти в подземное царство. В глубоких пещерах существует особое свечение, позволяющее даже выращивать овощи и злаки, люди живут там долго и не знают болезней. В подземном царстве обитает множество разных народов и племен. Однажды старик-брахман из Непала, исполняя волю богов, отправился в Сиам, бывшее владение Чингисхана; там он повстречал рыбака, который потребовал, чтобы брахман сел в лодку и вышел с ним в море. На третий день плавания они достигли острова, у жителей которого было во рту по два языка - каждый употреблялся для определенного наречия. Островитяне показали брахману диковинных животных - одноглазую черепаху на шестидесяти лапках, огромных змей с нежнейшим мясом и ручных острозубых птиц, приносящих хозяевам рыбу. Жители поведали гостю, что прежде они жили в подземном царстве и рассказали кое-что о нем.

Лама- торгут, который сопровождал меня в путешествии из Урги в Пекин, прибавил еще и такие подробности.

- Столицы Агарти окружают поселения духовных лиц и ученых; она чем-то напоминает Лхасу, где Потала - дворец далай-ламы, стоит на горе, застроенной монастырями и храмами. Трон Царя Мира вознесен над миллионами воплощенных Богов святых пандит. Его дворец находится в центре кольца из дворцов гуру, повелевающих всеми видимыми и невидимыми силами на земле, на небесах и в аду; жизнь и смерть человека - всецело в их власти. Если даже свихнувшееся человечество развяжет против подземных жителей войну, те могут с легкостью взорвать земную кору, обратив планету в пустыню. Они в силах осушить моря, затопить сушу и воздвигнуть горы среди песков пустыни. По велению гуру вырастают деревья, травы и кустарники, люди дряхлые и больные становятся молодыми и крепкими, а мертвецы встают со смертного одра. В неведомых нам колесницах носятся подземные жители по узким расщелинам внутри планеты. Несколько брахманов из Индии и тибетских далай-лам, совершив труднейшие восхождения на горные вершины, встречали в местах, где никогда прежде не ступала нога человека, наскальные надписи, следы людей и колес. Благостный Шакья-Муни обнаружил на вершине некой горы каменные таблицы, испещренные письменами, которые он сумел истолковать только в старости, и тогда отправился в царство Агарти, откуда принес людям крохи священного знания - все, что сумела удержать его память. Там, во дворцах из дивного хрусталя, обитают невидимые правители всех благочестивых людей - Царь Мира или Брахитма, ведущий беседы с самим Богом так же, как я сейчас говорю с вами, и два его помощника - Махитма, ему ведомы цели грядущего, и Махинга, повелевающий причинами событий…

…Святые пандиты познают мироздание и его законы. Иногда мудрейшие из них собираются на совет, чтобы направить своих посланцев в неведомые человеку места. Об этом писал таши-лама, живший восемьсот пятьдесят лет тому назад. Пандиты высочайшего ранга, положив одну руку себе на глаза, а другую у основания черепа юноши, погружали молодых людей в глубокий сон, затем натирали их травяными настоями, отчего тела юношей становились тверже камня и переставали чувствовать боль, и наконец, облачив их в волшебные одеяния, туго спеленывали и возносили молитвы к Великому Богу. При этом окаменевшие юноши слышали, видели и запоминали все, что творилось вокруг. Гуру устремлял на них долгий, неподвижный взгляд, и тела, медленно оторвавшись от земли, исчезали в пространстве. Гуру же продолжал неподвижно сидеть, пристально глядя в ту сторону, куда направил их. Его воля незримо сопутствовала юношам. Некоторые из них путешествуют среди звезд, изучая их ход, живущие там неведомые народы, их жизнь и законы. Они вслушиваются в незнакомую речь, читают неизвестные книги, постигают радости и горести обитателей дальних миров, их добродетели и пороки, добро и зло.

Другие погружаются в стихию огня, встречаясь с огненными существами - стремительными и жестокими, - без устали плавят и куют они металлы в недрах планет, кипятят воду для гейзеров и горячих горных источников, крошат камни, выбрасывая измельченную массу на поверхность земли через кратеры гор.

Некоторые юноши сопровождают вечно ускользающие, крошечные и прозрачные воздушные создания, проникая в тайный смысл их существования.

Иные опускаются на морское дно, где обитают мудрые жители воды, те, кто согревает землю, повелевает ветрами, штормами и бурями… В прежние времена в монастыре Эрдени-Дзу жил пандита-хутухта, пришедший на землю из Агарти. Перед смертью поведал он, как по велению гуру жил на восточной красной звезде, плавал в ледяном океане и парил в бушующих языках пламени глубоко в недрах земли…

- Однажды, досточтимый лама, я ехал по равнине в час, когда Царь Мира говорил с Богом, и не мог не почувствовать величия сего мгновения, - сказал я.

К моему изумлению, старый лама спокойно ответил:

- Нехорошо, что буддисты и мы, исповедующие "желтую веру", скрываем все, что связано с Его именем. Сознание того, что где-то существует человек такой святости и могущества, и живет он в блаженном царстве - храме священного знания, приносит утешение нашим грешным сердцам, помогает очиститься душам; не пристало скрывать это от человечества.

…Вот что я расскажу вам сейчас, - продолжил он. Круглый год Царь Мира руководит делами пандит и гуру Агарти. Лишь изредка удаляется он в храм-субурган, где в гробу из черного камня покоится набальзамированный труп его предшественника. Там всегда темно, но с приходом Царя Мира по стенам пробегает огонь, и на крышке гроба появляются языки пламени. Его встречает старейший гуру, с закрытыми головой и лицом, его руки скрещены на груди. Этот гуру никогда не обнажает лица: ведь вместо головы у него череп, на котором только и живого - глаза и язык. Он занят тем, что поддерживает связь с душами умерших… Царь Мира творит долгую молитву, а затем, приблизившись ко гробу, простирает перед собой руки. Языки пламени вспыхивают ярче, а огонь, пробежав по стенам, затухает, и затем, вновь оживившись, сплетается в диковинные узоры буквы алфавита "ватаннан", языка подземного царства. Из гроба начинают виться еле заметные струйки света - мысли его предшественника. Они постепенно окутывают целиком Царя Мира, а огненные буквы на стенах все пишут и пишут веления и пожелания Бога. В этот миг Царь Мира постигает мысли тех, кто оказывает влияние на судьбы человечества - царей, королей, ханов, полководцев, первосвященников, ученых и прочих власть предержащих. Он узнает все их помыслы. Если те угодны Богу, то Царь Мира тайно поможет их осуществлению, если нет - помешает. Эту власть дает Агарти тайное знание - "Ом", с этого слова начинаются все наши молитвы, "Ом" - имя первого гуру святого, жившего триста тридцать тысяч лет тому назад. Он стал первым человеком, знавшим Бога, и научил людей веровать, надеяться и бороться со Злом. Бог же наделил его властью над всеми силами, правящими видимым миром.

После беседы с предшественником Царь Мира созывает "Большой Совет Бога", на котором судит мысли и деяния сильных мира сего, помогает им или разом сокрушает их планы. Махитма и Махинга в то же время определяют место замыслов и поступков великих людей в движущих силах мироздания. Затем Царь Мира идет в главный храм и там молится в одиночестве. В алтаре сам по себе возжигается огонь, постепенно перекидываясь на соседние алтари, и в пламени проступает лицо Бога. Царь Мира почтительно извещает Всевышнего о решении "Совета Бога" и получает в ответ божественные наставления. Покидая храм. Царь Мира излучает дивный свет.

- А видел ли кто-нибудь Царя Мира? - спросил я.

- О да! - ответил лама. - Царь Мира появлялся пять раз во время древних буддистских богослужений в Сиаме и Индии. Каждый раз он приезжал в запряженной белыми слонами роскошной колеснице, украшенной золотом, драгоценными камнями и задрапированной бесценными тканями; белоснежная мантия окутывала его тело, свисающие с алой тиары бриллиантовые нити скрывали лицо. Царь Мира благословлял собравшихся золотым яблоком с изображением Агнца, и куда бы ни устремлял взор, тут же прозревали слепые, немые обретали речь, глухие слух, увечные начинали ходить, и даже мертвые пробуждались от своего вечного сна. Пятьсот сорок лет назад Царь Мира посетил Эрдени-Дзу, объявлялся он также в старинном Саккайском монастыре и в Нарабанчи-Куре.

… Один Живой Будда и один таши-лама получали от него послания - таинственные письмена, начертанные на позолоченных скрижалях. Никто не мог уразуметь смысла послания; тогда таши-лама, войдя в храм, положил себе на голову скрижали и стал молиться. Постепенно мысли Царя Мира проникли в его мозг, и он, так и не прочитав загадочного письма, все-таки знал, что хотел ему сказать Царь Мира.

- Много ли народу побывало в Агарти? - спросил я.

- Очень много, - ответствовал лама, - но все они хранят молчание и не рассказывают, что видели там. Когда олеты разрушили Лхасу, один из отрядов, действовавших в юго-западном горном районе, проник на окраины Агарти. Там олеты постигли азы тайного знания и принесли их на землю. Вот почему олеты и калмыки - такие искусные чародеи и предсказатели. А из восточных районов в Агарти проникло племя смуглолицых людей, оставшихся там на много столетий. Однако, в конце концов, их изгнали из Царства, и племени пришлось вернуться на землю, куда они принесли искусство гадания на картах, травах и по линиям руки. Это Племя зовут цыганами… На севере Азии тоже живет один вымирающий народ, поднявшийся из пещер Агарти, его люди преуспели в вызывании парящих в воздухе духов предков.

Лама помолчал, а затем продолжал, как бы отвечая на мои мысли.

- В Агарти просвещенные пандиты записывают на каменных скрижалях все знания нашей планеты и других миров. Знакомы с ним и китайские ученые буддисты. Знание это - высочайшего и чистейшего толка. Раз в столетие сто китайских мудрецов собираются в тайном месте на морском побережье и ждут, когда из водных глубин всплывут на поверхность сто черепах. На их панцирях китайцы записывают божественную мудрость…

Я пишу эти слова и вспоминаю старого китайского бонзу из пекинского Храма Неба, рассказавшего мне, что черепахи могут находиться без еды и воздуха более трех тысяч лет, оттого-то все колонны голубого Храма Неба воздвигнуты, дабы предохранить дерево от гниения, на этих живых пресмыкающихся.

- Несколько раз первосвященники Лхасы и Урги посылали гонцов к Царю Мира, - поведал мне лама - хранитель библиотеки, - но те не смогли отыскать пути к нему. Зато один тибетский полководец после битвы с олетами вышел к пещере, над которой были высечены слова: "Здесь ворота в Агарти". Навстречу из пещеры выступил изящный, приятной наружности мужчина, вручил вождю золотую плитку с таинственными знаками и произнес при этом:

- Царь Мира предстанет перед людьми, когда пробьет час вести всех праведных людей на борьбу с неправедными, но сейчас время еще не настало. Не родился еще величайший грешник всех времен.

- Чан Чун барон Унгерн посылал князя Пунцига к Царю Мира, но тот принес ему лишь письмо далай-ламы из Лхасы. Барон вновь отправил его на поиски, но на этот раз гонец не вернулся…

Вот что открыл мне хутухта Нарабанчи в бытность мою гостем монастыря в начале 1921 года:

- Когда Царь Мира предстал в этом монастыре, тридцать лет назад, перед ламами угодными Богу, он произнес пророчество на грядущую половину столетия. Вот что изрек он:

"Все больше и больше людей будут забывать о душе, заботясь лишь о теле. Чудовищный грех и разврат воцарятся на земле. Люди станут аки дикие звери, алчущие крови и смерти близких. "Полумесяц" (ислам) поблекнет, а его последователи обнищают и ввяжутся в бесконечную войну. Победителей сокрушит солнце,

продвижение их прекратится, еще дважды поразят их величайшие несчастья, и в конце концов случится нечто, что оскорбит другие народы. Падут короны - великие и малые… одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь… Народы ждет страшнейшая из войн. Реки покраснеют от крови… Человеческие кости усеют землю и дно морей… Разрушатся царства… Вымрут целые народы… Голод, болезни, неведомые дотоле злодеяния обрушатся на человечество. Придут враги Бога и Духа Святого. Всякий, протянувший другому руку, также погибнет. Угнетенные восстанут и прикуют к себе внимание всего мира. Земля погрузится во мглу, над ней пронесутся бури. Голые скалы вдруг оденутся в леса. Землетрясения будут следовать одно за другим …Миллионы людей сменят оковы рабства и унижения на новые - голода, болезней и смерти. По древним дорогам хлынут толпы беженцев. В огне сгинут прекраснейшие города -один, два, три… Отец поднимается на сына, брат - на брата, мать - на дочь. Порок, преступление, растление души и тела распространятся повсеместно… Распадутся семьи… Истина и любовь покинут землю.

…Из десяти тысяч выживает лишь один - у него, нагого и безумного, недостанет ни сил, ни умения построить себе дом и добыть пропитание. Вой его будет подобен вою разъяренного волка, и начнет он пожирать трупы, грызть свою плоть и бросать вызов Богу… Земля опустеет. Бог отвернется от людей, и на земле воцарятся мрак и смерть. Тогда-то и пошлю я народ, доселе неведомый никому, который сильной рукой вырвет сорняки безумия и порока и поведет тех, кто сохранил в сердцах своих веру, в битву против Зла. Они создадут на земле новую жизнь, очищенную гибелью наций. На пятидесятом году возникают три великих царства, которые счастливо просуществуют семьдесят один год, затем на восемнадцать лет воцарятся война и разруха. И только потом народы Агарти выйдут на поверхность земли из своих пещер…

Что если целые народы разного вероисповедания, цвета кожи, все многочисленные азиатские племена двинутся на Запад?"

И теперь, когда я пишу заключительные строки этой книги, мой взор невольно устремляется в сторону Монголии, этого огромного сердца Азии, где я так долго скитался. За разбушевавшейся снежной бурей и тучами песка, поднятого ветром в пустыне Гоби, предо мной проступает лицо хутухты Нарабанчи, рука его устремлена к горизонту, своим тихим голосом он поверяет мне сокровенные мысли:

- Близ Каракорума и на берегах озера Убсанор, я вижу далеко раскинувшиеся многоцветные станы, табуны лошадей, стада, голубые юрты вождей. Повсюду развеваются древние знамена Чингисхана, королей Тибета, Сиама, Афганистана, индийских князей, священные знаки всех ламаистских первосвященников, гербы олетских ханов, скромные флажки северо-монгольских племен. Не слышно шума возбужденной толпы. Не звучат скорбные песни гор, равнин и пустынь. Юные всадники не тешат себя скачками на быстроногих скакунах… Я вижу бесчисленное множество стариков, женщин и детей, а вдали - на севере и на западе, куда ни бросишь взгляд, небо залито багровым отблеском, слышится рев, треск огня и отзвук грандиознейшей битвы. Кто ведет в бой этих воинов под побагровевшим небом, кто заставляет их проливать свою и чужую кровь? Кто направляет этот поток безоружных стариков и женщин? За этим просматриваются строгий порядок, глубокое религиозное постижение целей, терпение и выдержка… Новое переселение народов, последний поход Монголов…! Может, Карма раскрыла новую страницу истории? А что если с ними будет сам Царь Мира?

Но величайшая Тайна тайн не дает на это ответа». (http://www.geografia.ru/ossend3.html).

Н. Рерих о Чингисхане:

«Нужно видеть, с каким проникновенным восторгом каждый монгол произносит священное для него имя Чингис-хана, как монголы вспоминают Тимура, Угедея, Кубилая и других строителей, и грозных, и миролюбивых, вызывавших такое внимание всего мира».

«Конечно, легенды о кладах, находимых в бурханах, или о каких-то сокрытых ценностях можно слышать часто. Иногда они будут связаны с большими именами прежних легендарных воителей. Не обойдется и без упоминания Чингис-хана, ибо это имя упоминается при всяком возможном случае».

«Монголы могут узнать много новых вещей, но имя Чингиз-Хана и его наставления будут жить в сердцах народов, и само это имя произносится с особым почитанием».

«Много версий гесэриады уже опубликовано, но постоянно вы встречаете новые детали геройской эпопеи. Наверно, в свое время Чингис-хан слышал и вдохновлялся подвигами Гесэра».

«Кстати, многое должно быть пересмотрено будущими летописцами. Даже пресловутая кровожадность Тимура, может быть, будет переоценена. Кто знает, может быть, великий завоеватель вовсе не был настолько жестоким. Известно, что он насаждал духовные общества дервишей и заботился о духовном образовании своих воинов. Данные о Чингисе тоже дают любопытный облик устроителя земли. Говорят о пьянстве Угедея, но ведь это писали злонамеренно иезуиты. Даже и личности Акбара коснулись клеветнические наветы. Уж эти двуногие выдумщики, по злобе, по зависти, по невежеству, чего только не сплетут».

«Историк должен запастись широким взглядом на события, чтобы не подпасть под человеконенавистничество. Экое длиннейшее слово, такое же бесконечное, как хвост двуногой злобы. А теперь чего только не изобретет «пропаганда», да еще не какая-нибудь, а государственная».

«Говорят, история сделает свой отбор. Кто его знает, что за штука «история». Видим, как в течение многих веков существовали прискорбнейшие заблуждения. Много трудов стоит вычищать подобные авгиевы конюшни. А некоторые наросты так приросли, что операции требуются очень болезненные. Все ли знают цвет волос бабушки или деда? А где уж тут ожидать, чтобы легенды сохранили всю истинность».

«Нередко враги в ярости оказываются более полезными в своей обратной тактике. Тактика адверза – даже Чингис-хан прибегал к ней, усматривая следствия, для многих еще невидимые».

«Посредственность, крикливая подделка, низкая роскошь напоминают слова Чингис-хана, сказавшего Таосскому монаху Чань-Чуню: «Я устал от роскоши Китая и возвращаюсь к простоте и бедности». В Ордосе и посейчас ждут возвращения великого вождя».

Уникальная книга, изданная в Агинском бурятском автономном округе… тиражом 1000 экземпляров. Это перевод с монгольского, это огромный том «Сказание о Чингисхане», 800 страниц энциклопедического формата, написанный известным учёным -монголистом из Автономного района Внутренней Монголии Сайшиялом. Это фундаментальный труд, здесь собраны сведения из письменных источников на китайском и монгольском, русском и японском, арабском и английском языках, изучены 30 биографий Тэмуджина и Далай-Чингиса и целый свод уникальных документов той необыкновенной эпохи.

Биографический факт рождения повелителя народов в стойбище Делюун-Болдог на берегу Онона известен давно. Однако точную привязку к местности так никто и не смог сделать до сей поры. Монголы утверждают, что это на их стороне, в верховьях Онона, китайцы отстаивают своё, мол, это ближе к Керулену на территории Маньчжурии. Но все степные места, удобные для кочёвок по берегам Онона находятся на территории современной России.

Кочевья рода Борджигинов могли проходить в любом из перечисленных направлений, границ тогда не было. Но, во всяком случае, остаётся загадкой — почему именно здесь, в таком отдалёнии от привычных центров, на 51 параллели, на 115 меридиане мать Уэлэн-уджин родила на свет младенца, ставшего столь могущественным…

Междуречье Онона и Керулена, от Яблоневого хребта до гор Хентея, от пульсирующих озёр Зун-Торей и Бурун-Торей на границе с Монголией до озера Далайнор в Маньчжурии с точки зрения геологии, географии и биологической науки поистине уникальны. Это пространство находится в неизменном состоянии уже миллионы и миллионы лет. Трудно себе представить, но птицы со всего света — от Иранских нагорий, из Средней Азии, Индии, Юго-Восточной Азии, Океании, даже Австралии во время сезонных перелётов стремятся сначала сюда, а лишь потом направляются на Крайний Север. Это узел, это какая-то магнитная или магическая точка, через которую идёт гигантский поток миграции…

(http://www.sibogni.ru/archive/65/770).

Прародина, праземля, точка отсчёта, сюда пришли первые люди, после того как Гоби из цветущей, изобильной, озёрной равнины превратилась в пустыню. Здесь первоисток всех величайших азиатских империй, начиная с древних хунну, а может быть и гораздо раньше. (http://www.sibogni.ru/archive/65/770).

Цасучейский сосновый бор. Это, как здесь говорят, воинство Чингисхана сторожит покой своего властелина, в момент испытаний, оно превратится в закованную в броню орду и не позволит обесчестить и осквернить девственную и священную землю.

Подобный реликтовый бор в этих степных широтах есть только между Селенгинском и Кяхтой. Как ни странно и там он вырос далеко не случайно, в его глубинах-недрах сокрыты гигантские погребальные курганы более чем трёхсот хуннских царей-шаньюев. (http://www.sibogni.ru/archive/65/770).

На левом берегу у древних скал, которым поклоняются буряты, кучи мусора и битого стекла. Некуда деваться от человеческого присутствия даже в глухой степи на самой оконечности России. Молчат диковинные для этих мест каменные великаны, молчит превратившийся в исполинское изваяние старик-батыр, не пустил он захватчиков в незапамятные времена в изобильные свои степи, погиб, но не пропустил, а сегодня потомки растрепали по ветру былое богатство, и былую доблесть. (http://www.sibogni.ru/archive/65/770).

От берега выехали в степь, к знаменитой каменной чаше, чаше Чингисхана, гигантскому одиноко стоящему мегалиту, отдалённо напоминающему своей формой то ли котёл, то ли чёрный лотос на циклопической подставке размером с опрокинутую юрту. Тогон-Шулун, как называют её буряты, несомненно, что тяжеловесность и архаичность её родом из глубочайшей древности, возможно даже из времён, граничащих с палеолитом. Ей поклонялись всегда, сколько существует в степи человек, на боку от миллионов прикосновений образовалась лунка, куда складывают нехитрые жертвоприношения: зерна злаков, кусочки масла или сыра, кто-то даже положил подушечку жвачки «Орбит». Чаша исцеляет, снимает грехи, если пройти вокруг неё трижды по солнцу и после бросить к подножию камешек, предварительно зажатый в ладошке, почувствуешь прилив сил.

К Чингисхану чаша имеет прямое отношение, где-то здесь неподалёку состоялась его битва с побратимом и другом детства Джамухой, битва была долгой и кровавой, в самый разгар сражения шею Чингиса пронзила шальная, на излёте, стрела. Рана была опасной, но его ближайший нукер сумел остановить кровь, после чего Чингиса очень бережно доставили к чаше, в которой в тот день стояла лужа воды, положили в эту целебную воду, напоили и дали покой. Буквально через несколько часов молодой хаган был уже здоров и полон сил.

Самое невероятное, но засвидетельствованное в вековой народной памяти, это то, что чаша живёт своей особой жизнью, она движется, она наклоняется, как подсолнух, стремится за светилом, так и мегалитическая тарелка в течение веков, - то смотрит прямо в зенит, храня покой и подтверждая гармонию мира, то начинает крениться, как бы предупреждая людей о наступлении страшных катаклизмов и смутных времён. Если опасность миновала, чаша медленно возвращается в прежнее равновесное положение. Сегодня она сильно накренена на восток. По легенде, если она опрокинется, то вскоре наступит конец времён. (http://www.sibogni.ru/archive/65/770).

Новая книга "Тайны Агинской степи" рассказывает о Чингисхане…

Чтобы ее написать, супруги Игорь и Екатерина Трифоновы долгое время разбирались в загадках жизни и смерти великого полководца Чингисхана.

Где родился и жил? Против кого совершал завоевательные походы? Когда умер? Где и кем был захоронен? На эти и многие другие вопросы, ответ можно будет найти в новой книге "Тайна Агинской степи". Работа авторов основана на первоисточниках, без ссылок на мифы и легенды. На ее написание у супругов Трифоновых ушло более года. За это время они изучили историческую литературу, сборники летописей и сказаний о Чингисхане. Также в поисках материала о великом полководце авторы выезжали в Агинск, Онон, Цасучей, урочище Цирик, и во многие другие места, связанные с жизнью предводителя… (http://www.web tulun.ru/info/forum/ viewthread.php?forum_id= 7&thread_id=689).

Идея написать книгу именно о Чингисхане возникла не случайно. Несколько лет назад Игорь Трифонов был в Нижнем Цасучее и впервые увидел камень Тулун-Шулун или по-другому «Чаша Чингисхана», а между горами Малый Батор и Большой Будулан - ритуальные скалы, около которых молятся местные жители. Тогда-то авторы и заинтересовались полководцем. Ведь именно с камнями связано много легенд о Чингисхане. По преданию, …Чингисхан родился в селе Кункур в урочище Делюум Болдок, а похоронен монголами на берегах реки Онон. Достоверность этого предания авторы-то и решили проверить. И из исторических хроник, нашли этому факту подтверждение. (http://www.web tulun.ru/info/forum/ viewthread.php?forum_id=7&thread_id=689).

Закончилась совместная экспедиция «По следам легенд», в которой участвовали журналисты телекомпании «Альфа-канал» и «Авторадио»… За 12 дней журналисты преодолели путь почти в 5 000 километров по Забайкалью. Дорога шла в Нерчинск – предполагаемое место рождения великого монгольского правителя. За время путешествия съемочная группа встретила множество энтузиастов-чингисхановедов среди местного населения. Так называют себя люди, которые глубоко изучают историю монголов и Чингисхана. Один из таких любителей истории даже нашел предположительное место захоронения одного монгольского воина. «Он нашел некое захоронение и сейчас ожидает археологов, чтобы они начали раскопки. Конечно, неясно, Чингисхан там или нет, но он утверждает, что Чингисхан не был похоронен как богатый владыка, с сокровищами и почестями. Он был похоронен как воин», – рассказывает журналист Павел Савинкин. «До принятия буддизма монголы хоронили тайно: выкапывали яму, покойника обкладывали сверху камнями. Потом эту яму размыла вода. Я случайно ее обнаружил», – говорит автор находки Баир Дулмажапов. (http://www.amurnews.ru/culture/6513).

Забайкалье будто соткано из легенд, говорят журналисты. Множество местных преданий связано с Чингисханом. К примеру, урочище девяти знамен. Легенда гласит, что именно на этом месте молодой монгол Тэмуджин и был провозглашен великим ханом. Съемочная группа побывала и у так называемой «Чингизовой чаши». По преданию, эта чаша спасла жизнь монгольского правителя: «Когда Чингисхан был ранен, промыть рану было нечем, но в этой чаше нашли пресную дождевую воду. В результате этого он остался жив», – считает фотограф Владимир Слободчиков. (http://www.amurnews.ru/culture/6513).