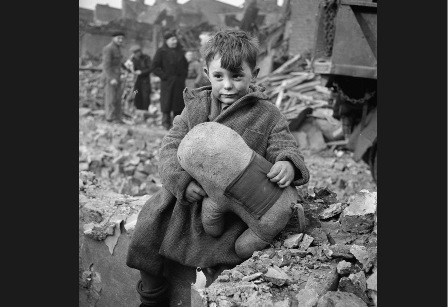

Дитя войны. Часть 1

погибшего на войне.

Отношу себя к категории «Дети войны» и по возрасту, и по тем многочисленным испытаниям, которые мне уготовила война.

Родился в 1940 году в городе Речица Гомельской области Белоруссии. Мать рассказывала, что зима в том году была очень суровая, многоснежная. Морозы стояли сорокоградусные. С матерью в роддоме лежала женщина из деревни (она тоже родила мальчика). Из-за погоды, к ней никто не мог приехать, и мать её подкармливала. Потом, когда эта женщина бывала в Речице, она встречалась с матерью, и угощала её дарами своего сельского труда. Любимой темой разговоров были, конечно, сыновья.

У матери были три брата и две сестры. Она была старшей из детей. На её плечи ложились хлопоты и заботы о младших детях.

До войны она ездила в город Воронеж к сестре. Там и познакомилась с Яковом Сапожниковым – моим будущим отцом. Они поженились и уехали жить в Речицу. О прошлом отца знаю мало, так как в 11 лет он остался сиротой. Как вспоминала мать, он легко выучил белорусский язык и устроился на работу в редакцию местной газеты рецензентом. Мать говорила, что отец меня очень любил, но я его не помню.

И вот пришла война. Она пропахала чёрной жирной бороздой нашу мирную жизнь на три этапа: до войны, сама война – чёрная борозда, и послевоенное время. Мать рассказывала сон, приснившийся ей накануне войны: «Во двор въехала грузовая машина, и на ней из нашего дома увезли шесть гробов».

Когда грянула война, местные власти заявили, что жителям еврейской национальности необходимо срочно эвакуироваться, немцы их в живых не оставляют. Но с собой брать ничего не надо, Красная Армия быстро выгонит немцев за пределы родины. Семья выехала, ничего не взяв с собой, даже теплых вещей для детей. Ехать решили в Воронеж, там жило много родни. Да и немцев до Воронежа разве допустят? Мужчин сразу мобилизовали. Отца я больше не увидел.

27 июня сорок первого года наша семья, вместе с другими погрузились на баржу и поплыли вниз по Днепру до города Днепропетровск. Там должны были сесть на поезд до Воронежа. Видимо, суматоха тех дней для меня, ребёнка полутора лет, оказалась стрессом, так как именно эти моменты стали моими первыми воспоминаниями. Помню баржу, на которой плыли. Разделённую на две части: открытую с кучей щебня, и закрытую, вдоль которой лежали длинные, ровные брёвна. В памяти осталось, что на барже было много детей, которые играли на них. За брёвнами стояла голубая будка, в которой детям давали манную кашу. Вкус этой каши запомнился на долгое время.

Однажды, стоя на открытой части баржи с ужасом увидел, как с неба в воду падают люди. Позже, когда поделился этими воспоминаниями со старшим братом, он объяснил, что это были немецкие десантники. На этом моя память о тех днях обрывается.

Что было дальше, рассказала мне мать. До Днепропетровска доплыли с трудом, под постоянными налётами немецких самолётов. Потом долго и мучительно на попутных поездах, в товарных вагонах добирались до Воронежа. Но там не задержались – приближался фронт. Нас направили в Омскую область.

Снова добирались долго и трудно. В поезде дети болели корью. Подхватил её, и трехлетний сын старшего брата матери, и по дороге умер. На какой-то станции мать успела сделать мне прививку. А жена дяди, после смерти сына решила, что нет смысла спасать свою жизнь, и вернулась в Воронеж. Устроилась уборщицей в столовую. В городе уже были немцы. Какая – то сволочь доложила им, что она еврейка. Немцы её расстреляли. В это время её муж – мой дядя, находился после ранения в госпитале города Куйбышева (ныне Самара). Узнав о потере жены и сына, он, недолеченный, попросился на фронт. Попал в мясорубку под Москвой, где и погиб.

Следующий отпечаток в моих воспоминаниях оставила Омская область. Была осень. Помню пыльную сельскую улицу. Стадо коров возвращается домой при закате холодного солнца, плетёный забор, деревянный холодный дом. В нём большая белая печь, деревянные лавка и стол.

Как-то все дети перелезли через высокий забор и там собирали крапиву. Мне понравился красный листик крапивы, взял его в рот и сильно до слёз обжёг язык.

Прожили зиму с трудом. Это была мучительная пора эвакуации. Дикий холод, тёплой одежды не хватало. Дети не выходили из дома. Взрослые обматывали ноги газетами, перед тем, как обуть ботинки. И, постоянный голод.

Мать рассказывала, что этой зимой был случай, в котором она чудом осталась жива. Ей дали лошадь, запряжённую в сани, для поездки в совхоз за капустой. Она поехала с сыном сестры двенадцати лет от роду. Туда добрались нормально, загрузились и поехали обратно. Дорога шла через лес. Вдруг повалил сильный снег. Дорогу быстро занесло, лошадь остановилась и не хотела идти дальше. Надвигалась холодная сибирская ночь. Мать подула: «Это конец». И тут лошадь пошла и сама вывезла их в село.

Следующие мои воспоминания, это весна – лето 1942 года. Мне чуть больше двух лет, тоже село. Чувствую себя маленьким, едва возвышаюсь над травой, на которой сижу. Мать работает рядом на грядках. Дед, видно хозяин, дает матери еду, которой она кормит меня. Позже, когда повзрослел, мать рассказала мне, что дед запретил её кормить меня, так как она голодная не сможет работать у него.

Этим же летом мы перебрались в город Ташкент. Его помню хорошо. Мать устроилась санитаркой в госпиталь. Прожили мы там 3 года до окончания войны. Опишу лишь отдельные эпизоды жизни в Ташкенте. Хорошо помню двор и комнату, в которой мы жили. Помню арык, протекающий рядом, будку, в которой дед по прозвищу Ёкушка, продавал детям конфеты – «подушечки» по цене рубль штука. Помню, как к нам ломились воры, а мы дрожали от страха. А ещё помню узбекскую свадьбу во дворе, с горящими деревянными столбами и большим количеством людей. Перед глазами всплывает красивый зелёный город, по которому мама везёт меня на трамвае в поликлинику, где мне вскрыли ножницами нарыв на большом пальце ноги. Из-за недоедания у детей болели органы желудочно-кишечного тракта. Я ещё болел цингой, долго не заживал фурункул, шрам от которого на животе остался на всю жизнь.

Следующее воспоминание и, уже постоянное, это осень 1945 года. Мы вернулись в город Речица. Дождь, телега, запряжённая лошадью, везёт наш скромный скарб по булыжной мостовой нашей улицы. Четверо детей сидят на телеге, четверо взрослых: дедушка, бабушка, моя тетя и мама, идут рядом. Это всё, что осталось от, когда-то, многочисленной семьи. Все дома целы, кроме нашего. Стоит без окон и дверей и без пола. Оказалось, что немцы устроили в нём конюшню.

И так, война для нас закончилась. Мамин предвоенный сон оказался вещим. Война действительно забрала из нашей семьи шесть самых близких человек. Погибли мамины братья, старший и самый младший, который вместо демобилизации, попал на войну и там сгинул без вести. Пропали без вести мой отец и муж средней сестры (у неё остались трое сыновей-сирот), с которой мы вернулись из эвакуации. Убили жену, и умер сын старшего брата мамы, да и бабушка зачахла от пережитого горя в 1946 году. Таков итог потерь. Вернулся с войны только средний брат, который воевал под Москвой. Он родился в «рубашке» в полном смысле этого слова. Ему повезло, так как до войны успел закончить три курса Воронежского мединститута, а правительство страны постановило вернуть студентов медиков доучиваться. Стране не хватало врачей. Но и ему досталось войны. После окончания института, как военный врач, побывал во многих горячих точках страны. Вернулся с войны и муж младшей сестры, которая жила в Воронеже. Он прошёл всю Европу.

Возвращаюсь к нашему полуразрушенному дому в городе Речица. Переночевали у соседей. Потом жилищная контора частично отремонтировала одну комнату (заложили окна кирпичом, настелили пол), которую мы заселили. Долго обогревались «буржуйкой» и освещались самодельной керосиновой коптилкой. Ни мать, ни тётя не могли найти хоть какую-нибудь работу. Жили впроголодь. На многие годы сохранился запах и вкус той варёной колбасы, которую давали тонкими ломтиками. Любимой едой был кусок хлеба, посыпанный солью или помазанный подсолнечным маслом. Сахара не было. Его заменял дорогой сахарин, купленный у спекулянтов. Ели жмых и отходы молочного производства. Мать и тётя вынуждены были заняться спекуляцией, хотя это было строго запрещено. Ездили в город Гомель, привозили оттуда на подножках вагонов мешки с чугунами, солью и продавали на рынке. На вырученные гроши еле сводили концы с концами. До 1948 года выдавали продуктовые карточки, но их явно не хватало. Помню такой случай. Мать продавала в белом мешочке соль стаканами, а я, шестилетний пацан, стоял рядом. Вдруг подошёл милиционер, взял мешочек и собрался отвести мать в милицию. Она вырвалась, бросила мешочек и меня, и убежала. Я покрутился по рынку и пошёл домой. Прихожу во двор, а за мной милиционер, выследил. Хитрый оказался, захотел выслужиться перед начальством за поимку «злостного преступника». Сытый милиционер спросил: «Ты здесь живёшь? А где твоя мама?» Он долго ждал появления матери. Не дождался и ушёл. А мать пришла поздно вечером, я стоял и плакал. Она взяла меня, и мы крадучись ушли к её хорошим знакомым. У них прятались месяц на печи. Они люди добрые, кормили нас. Тётя рассказывала, что милиционер на следующий день снова посетил наш двор. Она полуграмотная подрабатывала у людей мытьём полов, стиркой, уборкой и т. п., ведь у неё на руках остались трое сыновей. Моя мать устроилась на работу только в 1948 году. Она считалось грамотной по тем временам и её взяли на работу продавцом в продуктовый ларёк. Зимой ларёк не отапливался, она мёрзла даже в телогрейке и валенках. Приходила с работы в замасленной телогрейке с красными от мороза руками, и я согревал их своим дыханием, так как и дома было холодно. Выходной у неё был в понедельник, который она полностью посвящала домашней работе.

В 1948 году отменили продуктовые карточки, и матери платили на работе 600 руб., а мне за погибшего отца платили пенсию 200 руб. Жить стало легче. Мать часто простуживалась, и «заработала» бронхиальную астму, которая мучила её всю жизнь.

Зимой 1946 года меня познакомили с соседским мальчиком моего возраста. Я с ним дружил много лет. Он жил в большой семье. Отец его вернулся с войны и устроился на работу кладовщиком в ресторан. Жили они хорошо. У них я впервые увидел супницу и тарелку с подтарельницей. Мать его жаловалась моей, что я всегда отказываюсь обедать с ними, и ухожу, как только они садятся за стол. У друга было всё: коньки, лыжи, даже велосипед. У меня не было ничего. Все делал сам: пистолеты, самолёты, самокаты, деревянные коньки с полозьями из проволоки. Друг щедро делился со мной игрушками.

В городе было несколько детских домов, один для инвалидов. Дети всегда ходили строем парами за ручки. Они были грустные, в одинаковых серых одеждах. Я их очень жалел, круглые сироты. А у меня была мама, которая очень любила меня.

В нашем дворе собиралось много детей разного возраста, у многих отцы погибли на войне. Мы играли во всевозможные игры, и даже в карты на деньги. Любимой была – футбол. Сначала мяч делали из чулка, набитого тряпьём. Потом заимели резиновую камеру за сдачу старьёвщику металлолома, костей, макулатуры. Покрышку сшили из куска кожи. Играли на улице, часто выбивали стекла в окнах, а потом до вечера прятались от наказания. Часто был на краю от гибели или инвалидности. То свалился с турника плашмя, долго лежал в соплях, не мог встать, потом встал, умылся под колонкой. То попал под угол доски от качелей на полном ходу с двумя пацанами. Удар пришёлся в голову в сантиметре от глаза, лицо в крови, даже глаза не видно. Всей гурьбой побежали к врачу. Он промыл глаз, сделал перевязку на всю голову, укол от столбняка и сказал, что я счастливчик, мог остаться без глаза. О своих болячках матери не рассказывал, не хотел расстраивать её. А тут она пришла с работы, увидела меня забинтованного, разохалась, поругала и, всплакнув, сказала: «Вот она безотцовщина». Однажды пригнул с высокой крыши сарая, неудачно приземлился на попу. Целый месяц потом болела поясница. Как-то играли на чердаке в очко на деньги. Чей-то отец разогнал нас ремнём. Мы посыпались с очень высокого чердака, как горох. Чудом никто ни чего не сломал. Летом ходили босиком в одних чёрных трусах. Каждое лето прокалывал пятку гвоздём, лечился подорожником и долго хромал. Однажды съезжал на санках по дороге к реке и угодил в прорубь, которую сделали мужики, заготавливая кубы льда на лето. Они меня вытащили вместе с санками. Домой шёл мокрый. Слава Богу! Мать была на работе. Дома на печи разделся, согрелся, высушил одежду. Мать не узнала о случившемся. Удивительно, но я даже не заболел. На лыжах друга съезжали с горы вдвоём. Я держался за него сзади, и чуть что прыгал в сторону, а он ехал дальше. На его велосипеде мы тоже катались вдвоём, как в цирке. Катались на коньках по льду реки, или по улицам, цепляясь металлическим крючком за машины. А что только не вытворяли на реке? Ныряли с плотов (один мальчик попал под плот и не вынырнул). На глубине переворачивали лодку, ныряли под неё и там орали. Река Днепр очень большая. Возле пристани ширина её достигает 800 – 1000 м. Очень сильное течение. Почти ежедневно кто-нибудь тонул. Я и сам чуть не утонул, когда решили переплыть её. Хорошо, что посредине реки была полоса мели, не видимая из-под воды, на которой мы отдыхали и плыли дальше. До берега оставался участок самый опасный: сильное течение, снуют моторные лодки, катера на подводных крыльях. Доплыли до берега из последних сил, долго приходили в себя. Будучи взрослым, приезжая в отпуск, и глядя на ширь Днепра, удивлялся, как я мог решиться переплыть такую реку. Позже мне удалось спасти тонувшую девушку.

Однажды мы с другом играли в футбол. Сзади подкрался местный хулиган и хотел отобрать мяч у друга. Я бросился на него и положил на лопатки. Он не смог выбраться из-под меня, и попросил отпустить его. Я отпустил, он бросил в меня камень, не попал, и ушёл. Позже, в кинотеатре, он со своей шайкой избили меня до крови из носа и разбежались.

Ещё маленьким я катался на взрослых велосипедах, стоя на педалях под рамой. Один раз не удержал тяжёлый велосипед и грохнулся с ним на щебёночной дорожке и сильно ободрал коленки. Ночью не мог спать от засохших болячек. Можно ещё много описывать наши детские забавы. Научился всему: неплохо играл в шахматы, шашки, рисовал. Даже вышивал и вязал на спицах, сочинял стихи, вырезал шахматные фигуры. Позже первым из мальчиков в классе научился танцевать.

С моим другом любили строить. По всем дворам собирали доски, выдергивали старые гвозди из заборов, домов, и строили домики в свой рост, с проёмами для двери и окна, делали скамейку и стол. Любили сидеть там, мечтать, есть огурцы с хлебом, сорванные тут же с грядки. Я мечтал вырасти и выучиться на строителя. Позже эту мечту осуществил.

В детстве мы с другом курили мох, который выковыривали из зазоров между брёвнами домов, окурки. Но курить по-настоящему начал в 27 лет. И только через 10 лет с трудом бросил.

Однажды я был у матери в ларьке. В это время пришёл её директор. Она стала жаловаться, что не хватает денег на жизнь, не за что купить сыну ботиночки. Я возьми да ляпни: «Ты же недавно купила мне ботиночки». Мать смутилась, а директор заулыбался, но деньги потом выделил.

День рождения мать мне устроила один раз. Пригласил трёх мальчиков. Пили ситро, сосали карамельки. Шоколадных конфет у нас дома не бывало, поэтому я их не любил. Два раза мать ставила мне ёлку, игрушки на неё делал сам.

Продолжение следует.

Свидетельство о публикации №213121400401

Творческих Вам успехов.

С уважением. Галина

Галина Гостева 14.06.2020 16:37 • Заявить о нарушении

Миша Сапожников 16.06.2020 14:19 Заявить о нарушении