Вот моя улица, вот мой дом родной...

1. Транспортная

В далёкие пятидесятые уже ушедшего XX века семья наша, родители и трое детей, ютилась в маленькой квартирке на втором этаже деревянного дома по улице Транспортной (бывшая Семинарская, теперь Польских Повстанцев). Этот второй этаж был, собственно, и не этаж даже, а небольшая надстройка, очень похожая на корабельную рубку. Внутри «рубки» — кухонька с маленькой варочной печкой и комната с большой круглой, обитой железом и выкрашенной в чёрный цвет «голландкой». Окна комнаты выходили на крышу первого этажа, откуда мы с моим старшим братом Николаем (Царствие ему небесное!) запускали бумажных воздушных змеев, кои брат был большой мастер клеить из газет и фанерной дранки. Брат любил делать больших змеев – в огромный разворот газеты, какие только и выпускались в те времена. Катушка для нитки, брат называл ее держава, выстрогана им из деревяшки, толстая – сантиметра четыре в диаметре и тридцать пять в длину, концы закругленные, вся гладкая как яичко. Нитка толстая. Когда я спрашивал сколько нитки, Коля отвечал – до Луны достанет. До сих пор думаю, что это правда, потому что когда змей уходил в небо и превращался в почти невидимую точку, на катушке оставалось еще очень много нитки. Брат давал мне подержать катушку, и я, ухватив ее, чувствовал, как змей тянет меня за собой, наверно, я мог бы и улететь, если бы брат не помогал удерживать катушку. Еще мы отправляли змею «телеграммы», а я думал, что если на ней написать просьбу, то что сильно желаешь, то Господу легче будет узнать о ней, прочитав на «телеграмме», и Он обязательно ее выполнит. Но я почему-то стеснялся сказать об этом Николаю.

Напротив окон высилось здание «Геодезии», бывшее до революции церковью Владимирской Божией Матери.

Улица наша, на которой началось моё более или менее осознанное детство, была в своём роде необычной. Она представляла собой некий диковатый синтез речного порта, железной дороги, самой настоящей деревни и обычного города. Впрочем, синтез вполне отвечал духу строительства «светлого будущего», духу строительства социализма.

Многие дворы нашей улицы были настоящими деревенскими усадьбами со всем положенным в них быть — огородами, стайками, свинарниками, сеновалами, амбарами и т.п. Хозяева держали коров, свиней, коз, даже коней и всякую мелкую живность. А по причине того, что рядом река, естественно, многие имели лодки и, не особо скрываясь, во дворах сушили и чинили рыболовные сети.

То, что я назвал речным портом, не совсем верно: был это не порт, а угольный причал. Он находился напротив моего дома, там, где улица Декабрьских Событий (бывшая Ланинская) пересекала нашу Транспортную и упиралась в ворота причала, сквозь которые, громыхая кузовами и цепями, самосвалы развозили по городу уголь. Над причалом безпрестанно крутили своими жирафьими шеями башенные краны, с которых свисали чудовищных размеров ковши — такого ковша хватало, чтобы с одного раза загрузить самосвал. Под кранами высились горы чёрного угля. Через дорогу от моего дома, во дворе соседствовавшим с угольным причалом, жил мой одноклассник Боря Лавров. Благодаря этому обстоятельству я мог беспрепятственно вместе с местной детворой, часами висеть на заборе, и глазеть, как нагружаются углем подъезжающие самосвалы, как после погрузки становятся на весы и как, проделав все необходимые процедуры и рассерженно ворча, выезжают, наконец, за ворота причала, в город.

Теперь относительно железной дороги. Это была узкоколейка, связывающая железнодорожную товарную станцию с Куйбышевским заводом. О ней среди детворы ходили самые страшные слухи. Например, рассказывали, что кто-то попал под поезд, и ему отрезало голову, а потом этот человек, вернее — безголовый призрак, бродил ночью по рельсам и если встречал случайного прохожего, то спрашивал у него: «А не брал ли ты мою голову?» А я вс; думал — как же он спрашивал, если без головы?

На самом деле ничего подобного, во всяком случае на моей памяти, не происходило. Поезда по нашей узкоколейке ходили медленно и потому вряд ли могли кого-то задавить. Бывало, часами, а то и сутками вдоль улицы стоял длинный состав из небольших вагончиков со всякой всячиной типа песка, кокса, мраморной крошки, каких-то железяк.... По вагончикам прыгали козы, у состава подолгу мычали коровы, желая перебраться на другую сторону улицы.

Весь Божий день, а часто и ночь наш околоток скрежетал, гудел, громыхал, ревел, визжал, блеял, а по утрам пели петухи....

С точки зрения сегодняшнего стремления к комфорту и всякому удобству, так жить невозможно, в такой среде люди должны бы быть нервными, дёргаными, неприветливыми, но — нет! Жители нашей Транспортной, в отличии от сегодняшних иркутян, проживающих среди, кажется, большего комфорта, были людьми на удивление спокойными, добрыми, отзывчивыми и работящими. Их хозяйства по меркам того времени хоть и не очень богатые, но вполне достойные. Коровы телились, давали молоко, свиньи достаточно дородны, разве только козы излишне резвы, но козы и есть козы. Однажды чья-то коза застряла копытцем в рельсах, так поезд, гружёный состав, остановился и целый час ждал, пока её высвободят, и при этом никакой ругани, скандалов.... Удивительно терпеливые люди были.

Вот еще случай. Отправили меня к соседям за молоком — мы постоянно покупали у них молоко, а жили они на другой стороне улицы – через узкоколейку. Мне было тогда лет пять или шесть. И вот я, возвращаясь с полным трёхлитровым бидончиком, пролезаю под составом, мы — и дети, и взрослые — всегда по необходимости так делали. И вдруг бидончик мой цепляется за какой-то крюк или рельсу, и молоко вы¬ливается на шпалы. Я в рёв! Соседи, у которых я взял молоко, видели моё несчастье и, подбежав, помогли выбраться из-под вагона, стали меня успокаивать, кто-то сбегал и принёс снова полный бидон молока, перевели меня через состав. Добрые люди были, умели сочувствовать. Теперь это большая редкость… Теперь люди больше ищут случая похохотать, пусть даже и над несчастьем себе подобного.

Как известно, Н.С. Хрущев прикончил деревенскую идиллию города, запретив держать в его черте домашний скот. Налаживавшаяся с великим трудом послевоенная жизнь для многих семей перестала существовать, для многих семей это стало настоящим горем. Осиротели дворы, осиротела наша улица.... Люди плакали, уводя своих бурёнок на скотобойню.

Кто измерит потери русских людей, потери и материальные, и моральные, и духовные, неуклонно наступающие вслед за изменениями политических курсов одуревших от власти идиотов?

Совершенно справедливо Л. И. Брежнев в своё время обвинил Хрущева в «субъективизме и волюнтаризме». Но, справедливости же ради, заметим, — трудно было Никите Сергеевичу, столь самовлюбленному правителю огромной империи, озабоченному собственным культом, человеку недалёкому и враждебному русской государственности, человеку, поставившему целью своей жизни и жизни подвластного ему народа — «догнать и перегнать Америку», трудно не загореться идеями урбанизма, захлестнувшими весь мир. Запрет держать скот в черте города углубил непонимание между жителями города и деревни. Именно после этого запрета среди горожан стало бытовать мнение, что «деревня с жиру бесится, а мы тут за рублишки бьемся», а среди жителей деревни — «мы тут спину гнём, а они там бездельничают». Что сказать? Смычки между городом и деревней не получилось.

Перестройщики — политики всех мастей, «болельщики» за народное счастье, никогда не принимали в расчёт ни уклад народной жизни, ни духовные его устремления. Мало того, это никогда не имело для перестройщиков России никакой цены и даже напротив, всегда являлось и является досадной помехой на пути достижения их «благородных» целей. «Ничего, — говорили и говорят старые и новые революционеры, — погорюют и перестанут, подлец человек ко всему привыкает...» И действительно — погоревали и перестали.... И привыкли.... Но не потому, что «подлец человек», а по настоятельной необходимости — надо как-то быть дальше…

Наш дом стоял почти напротив причала, вторым от перекрестка, в сторону Куйбышевского завода. Первый дом на углу – каменушка, от каменушки, по Декабрьских событий, шла полуразрушенная часть кирпичной стены, продолжавшаяся метров на двадцать, может, меньше. Раньше это была сторожка и стена Владимирской церкви. Говорили, что в каменушке живет семья бывшего церковного старосты. Не знаю, правда ли, но семью, которая жила в сторожке, помню. Жили они – дед, моего возраста девочка и ее родители, – не богато, можно сказать, бедно, но опрятно. Домик и стена с внешней, уличной стороны, всегда были аккуратно выбелены. Дед часами сидел во дворе, на крылечке. Я любил перелезать к нему через забор и садиться рядом. Мы подолгу молчали. Изредка он гладил меня по голове и говорил: «Ничего, малыш, все будет хорошо, обязательно будет хорошо».

В то время на площади Кирова (Тихвинской) еще лежали глыбы разрушенного Казанского собора. Похоже, что партийцы нарочно оставляли руины разрушенных ими церквей. С тою же целью в средние века оставляли на площадях виселицы с повешенными – для назидания и устрашения. Современные психологи допетрили, что делать этого не стоит, что реакция в народе совершенно обратная. И теперь трупы прячут поскорее с глаз долой, как это было после расстрела защитников нашей Родины (1993 год) президентом Ельциным, которому сегодня благодарные расхитители и разрушители России ставят памятники.

Напротив «Геодезии» (Владимирской церкви), через улицу Декабрьских событий, находилась бывшая женская гимназия. После революции она была преобразована в экспериментальную школу для мальчиков и девочек, в которой я учился до половины третьего класса. В мое время она называлась 1 Ленинская. Насчет экспериментов ничего не могу сказать, но само здание школы – какое-то основательное, суровое, красивое, с широкими лестницами, огромными залами, с натертым паркетом, просторными классами с высокими потолками и окнами – невольно вызывало священный трепет. До сих пор помню свою первую учительницу старенькую и седую Нину Васильевну. Это был, как я теперь понимаю, тип еще дореволюционного педагога – удивительно терпеливый, добрый и мудрый учитель. Мне казалось, что она хозяйка этого старинного дома, что вокруг меня, за партами сидят избранные, и что только из ее доброты я принят здесь. Жила Нина Васильевна во дворе школы. К сожалению, совершенно не помню ее фамилию.

Потом я учился в другой школе, которая не вызывала во мне уже никакого трепета….

2. Ангара

В 1957 году построили Иркутскую ГЭС.

Уж пять с лишним десятков лет прошло, а до сих пор остаётся во мне чувство неприятного удивления или даже потрясения, когда однажды увидел посреди зимы незамёрзшую Ангару. Наверное, то же чувство испытывали люди, когда обрушивалась на них нежданно-негаданно чума или тиф, или другая какая беда. Потому, что противоестественно. Потому, что не должно так быть.

Помнится мне из детства ещ; одно подобное же ощущение. Как-то, в разгар лета, в середине июня, Коля, мой старший брат, взял меня с собой на рыбалку. Он хотел опробовать спиннинг – давняя его, наконец осуществившаяся, мечта. Каким-то образом мы пробрались за угольный причал вниз по реке. За причалом вдоль берега тянулось как бы продолжение причала из огромных бетонных кубов, поставленных друг на друга. Кубы возвышались над водой метра, наверно, на три. А внизу уходили в темно-зелёную бездонную глубь. Со стороны берега шёл высокий деревянный забор, огораживающий территорию причала. А между бетонными кубами и забором полутораметровой ширины глубокая щель, из которой тянуло сыростью и холодом. И вот в этой щели я увидел необъятных размеров ледяную глыбу! Представляете?! Среди знойного июня, чуть не середина лета, и вдруг – ледяная глыба! Во мне всё перевернулось – ну не должно же так быть! Неправильно это! В течение лета, по моей настоятельной просьбе, мы с Колей несколько раз ходили смотреть, не растаяла ли глыба. Она растаяла только в июле. Потом мне объяснили, что бетон долго держит холод, что слишком большой объём ледяной глыбы, что в эту расщелину никогда не попадает солнце и тому подобное. И всё же чувство досады от неправильности происходящего так и осталось во мне, никуда не ушло.

И вот, новое потрясение – Ангара не замерзает. А ведь ещё прошлой зимой мы ходили с Колей по льду на левый берег, там жила особа повышенного Колиного интереса. Он брал меня с собой на свидания. И я его всё время торопил – хотелось на лёд. Местами он был прозрачен и хорошо просматривалось дно. Было жутковато и очень любопытно. Помню, всё допытывался у Коли – где же прячутся от холода рыбы?

И вот вс; вдруг изменилось… нарушился мир! Мир понятый (по своему, конечно), принятый и любимый мною, моими родителями, моими сестрой и братом, всеми нашими друзьями, всеми жителями города… понимаете, нам не нужны были блага прогресса! Мы прекрасно обходились тем, что есть. Вечерами, когда в городе выключали электричество, мы прекрасно обходились и без него, мы зажигали керосиновую лампу. Эти вечера без электрического освещения, без телевизоров, без компьютеров были самым прекрасным временем, полным таинств и смыслов… великих смыслов… Керосиновая лампа сближала нас, заставляла нас тоньше, глубже чувствовать друг друга. Рыжеватый мерцающий свет… Неясные тени, на тонущих в полумраке бел;ных стенах чутко ловят малейшее колебание пламени… Родной, певучий, убаюкивающий скрип половиц, зел;ная в клетку кле;нка, чай из самовара, негромкий говор неспешной беседы, изредка позвякивающие чашечки, блюдечки, ложечки… мы – папа, мама, сестра, брат и я – на кухне пь;м чай. Эта картина теперь уже дал;кого детства, согревает меня…

Наверное, читатель посме;тся надо мной, мол, ты ещ; лучины заставь нас жечь. Да, при лучине человек был ближе к природе, при лучине он чувствовал себя связующим звеном между Богом и Его созданием – природой, чувствовал себя венцом творения… Тем не менее я вовсе не призываю человечество назад в пещеры.

Но дело в том, что мы всегда по щенячьи восторгались достижениями прогресса, бездумно ликовали вместо того, чтобы рыдать горючими слезами… Нас приучили к мысли, что прогресс это хорошо, что прогресс – смысл человеческого существования. Нам никто никогда не объяснял, что прогресс (движение впер;д, успех) это всего лишь способ выживания в борьбе народов, в борьбе всех против всех. Так же как гонка вооружения – необходимое зло. Да и пользовались то в полной мере плодами прогресса всегда только немногие, то есть те, кто наживался на них.

Если бы мы не были одержимы безумным самовлюбл;нным восторгом от достижений прогресса, но с каждым его открытием или изобретением горестно бы стенали над угнетаемым нами Божиим миром и покаянно просили прощения у иссеч;нных плотинами рек, у земли, из которой безбожно высасываем е; недра, у неба, которое варварски коптим и травим, у лесов, которые безжалостно вырубаем и выжигаем. И тогда бы мы более рачительно и мудро распоряжались достоянием, отпущенным свыше с великой к нам любовью, которой мы лишимся, как только чаша Великого терпения будет переполнена… возможно, уже переполнена.

3. Желябова

Сразу за «Геодезией» и 1 Ленинской школой улицу Декабрьских событий пересекает улица Рабочая (Дворянская), примечательная тем, что минуя школу – раздваивается, образуя улицу Некрасова (Харинская). И далее обе они идут на площадь Кирова. Но в ту сторону город моего детства не продолжается, потому как бывал я там изредка, только в Новый год, когда со старшим братом Николаем ходили туда кататься с горки.

Город моего детства продолжается по Декабрьских событий, заглядывает в «Колокольчик» – магазинчик на углу с улицей Халтурина (Медведниковская). Тогда на дверях этого магазинчика колокольчика уже не было, и имени тоже не было, имя сохранилось среди местных жителей. В «Колокольчике» мы с моим другом Борисом покупали лакомства: фруктовый чай, вишневую, барбарисовую или дюшесовую газировку и прессованные в маленькие брикетики, похожие на детские кубики чуть удлиненной формы – какао или кофе с молоком. Мы грызли их всухомятку. Это было невероятно вкусно! До сих пор ничто не может сравниться со вкусом наших детских лакомств.

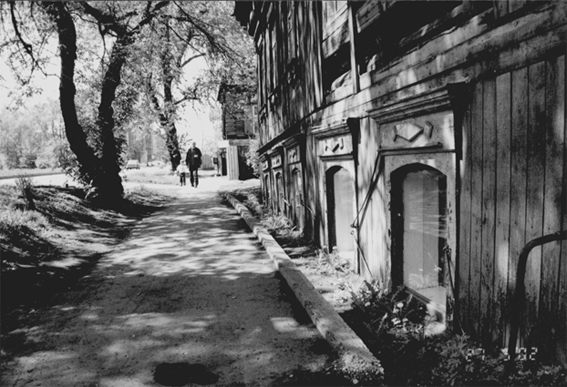

Следующая за улицей Халтурина начинается улица Желябова (Большая Трапезниковская). Здесь, в угловом деревянном двухэтажном доме, жил мой друг Борис.

Мне часто снится этот огромный как корабль дом, окаймленный деревянным тротуаром. Большие, когда-то темно-зеленые, а теперь выцветшие ворота. Большая калитка с тяжелым литым кольцом, которое надо поворачивать, чтобы открыть калитку. Рядом скамейка и окно. Борькино окно.

Про дом Бориса ходила легенда. Дело в том, что угол дома, выходящий на две улицы, как бы спилен. Когда-то на этой «спиленной» стороне было два окна – одно на первом этаже, одно – на втором. Снаружи от них даже оставались следы наличников. Жильцы заложили оконные проемы, вероятно, для расширения домашнего пространства. Так вот, местные жители утверждали, что еще задолго до революции, по указу градоначальника, угол дома спилили. Спилили, якобы, потому, что он мешал губернатору, вернее, его карете выворачивать с улицы на улицу. Уверен, что легенда эта родилась во время революции, дабы представить государеву службу в глупом и подобострастном виде. На самом же деле, дом спланирован продуманно, и являет собой пример очень основательного подхода к градостроительству.

Во дворе дома, прямо в центре, находился старый глубокий колодец, прикрытый уже замшелой от времени, сырой и тяжелой крышкой, сделанной из лиственничных плах. Воду из колодца давно никто не брал, говорили, что в нем кто-то утонул…. Иногда мы с Борисом поднимали крышку и подолгу молча смотрели в колодезную глубь, где темная вода смутно отсвечивала небо, насквозь пробирая нас завораживающей жутью. Его потом зарыли, этот колодец.

Во дворе, слева от ворот, – большой амбар из толстых лиственничных бревен, с тяжелой низкой дверью. Прямо от ворот, через двор, – кладовки, где хранят уголь, дрова и разную рухлядь.

За домом – небольшой сад, сад не сад, а росли там две высокие, корявые, раскидистые старые яблони, утомленно свешивая длинные ветви на крышу. И стояла лестница, по которой мы с Борисом поднимались и бывало просиживали там целыми днями, жуя яблоньку, читая вслух или рассказывая друг другу всякие выдуманные и невыдуманные истории. Там зарождались наши самые невероятные планы.

Больше всего мы любили играть, как сказали бы теперь, в «дальнобойщиков». У нас с Борисом имелись самосвалы, не настоящие, конечно, игрушечные, но для нас они были более настоящие, чем настоящие. Обхватив руками кабину самосвала, мы на четвереньках выезжали из «гаража» и грузились «коксом», «углем», «мраморной крошкой». Потом Борис выписывал «путевки» и мы отправлялись. Трасса наша пролегала по Желябова до Каландарашвилли (Грамматинская), оттуда поворачивала на Халтурина, там, где-то под тополями, был пункт назначения. Борис отмечал «путевки» и мы выгружали одно, загружали другое и продолжали путь до Декабрьских событий и до Желябова – домой. Такое «кругосветное» путешествие. В пути «дальнобойщики» и «обедали», и «ночевали», и «перекуривали», и попадали в «аварии». Возвращались мы, как правило, уже затемно. Выгружались, Борис отмечал «путевки», самосвалы заезжали в «гараж», и усталые «дальнобойщики» шли спать.

Напротив дома Бориса, на Желябова, жил заядлый рыбак, невысокого роста и горбат. Звали его, кажется, дядя Петя. Дядя Петя нрава веселого, любил рассказывать про свои рыбацкие случаи. Говорил он громко – вся улица слышала. Помню один его случай. Попробую рассказать его так, как рассказывал он сам.

«Вот, было, друг дорогой! Ёшки-матрёшки! Веришь не веришь! Таймеша раз вот такушшего взял! На Любаше! Мотор завел и туда! Все чин-чином, блестну сам делал! Крутю катушку, а он ка-а-ак хватанул! И попёр, и попёр! А у меня «борода» по колено! Катушка ни тудыт твою, ни судыт твою! А он ташшит, и ташшит вверьх по Иркуту! Ёшки! Ну, все! Э-эх! Друг дорогой! Думал, теперь токо на том свете и свидимся! А он – р-р-раз, и в обратку! Лодка на бок! Чуть не вылетел! А он в Ангару! И прям до дому! Ну, до берега! Но там-то я его выволок! Веришь, не веришь, во-о-от такушший! Ёшки-матрёшки! А в прошлом годе»….

И начинается другой рассказ, за ним еще и еще, потом вдруг поскучнеет, замолкнет, головой покрутит и пойдет домой. Жил он один…

4. Энгельса

Зимой 58-59 года наша семья перебралась жить к бабушке, папиной мачехе Марии Семёновне, в девичестве Федотовой. Она жила в доме, доставшемся ей по наследству от отца, который до революции был довольно известным в Иркутске купцом.

Я помню оранжево-белый от уличных фонарей и снега поздний вечер... Мы вдвоём с папой дела¬ем уже который рейс, перевозя на широких самодельных санях свой небогатый скарб. Путь наш лежит по улице Декабрьских Событий мимо деревянных домов, от которых веет надёжностью, уютом и теплом. Они похожи на заботливых стариков, участливо склонившихся над нами... Кажется, постучись и тебя впустят и приютят...

Старые иркутские дома – сколько они видели всего за свою долгую жизнь! Живые, бесстрастные, они видели и помнят то, чего никто уже никогда не узнает, – немые свидетели истории, сокрытой от нас чьими-то идеологическими пристрастиями, чьими-то корыстными интересами и просто равнодушным временем.

Я иду рядом с отцом, держусь за его руку и не имею пока ни малейшего понятия ни что такое История, ни что такое Время.

От Транспортной до Энгельса (бывшая Жандармская), где живёт баба Маруся, километра, наверное, два или чуть больше. Я устаю, и папа пристраивает меня на узлы нашего скарба. Полулёжа смотрю вверх и вижу небывалую, сказочную красоту, – надо мной, раскудрявленные щедрым куржаком, тополя на фоне рыжих светящихся облаков, из которых густо валятся крупные, чуть не с мою ладонь, снежинки…

Угол Энгельса и Декабрьских – это уже вполне город. Здесь звенят и скрежещут трамваи, здесь гудят автобусы и грохочут кузовами грузовики. Здесь огромные дворы с двухэтажными домами. Есть и одноэтажные, но они не так приметны. И люди здесь совсем другие. Нет, не хуже, просто другие. За деревянными, крепкими, какими-то величественными воротами и заборами они живут более обособленно, чем на Транспортной. Каждый двор живёт как бы сам по себе, каждый – по своим неписаным законам.

Наш двор номер 31 по улице Энгельса. Во дворе пять домов, четыре из них двухквартирных, из которых два двухэтажных, пятый дом – каменный. Квартир девять. Все дома когда-то принадлежали отцу бабы Маруси, считавшейся, по негласному признанию соседей, предводительницей двора. Баба Маруся человек уникальный. Таких женщин теперь просто нет. Мария Семёновна умела всё! Как сложить русскую печь? Спросите у бабы Маруси. Как вылечить ту или иную болезнь? К бабе Марусе. Шитьё, кухня, танцы... Баба Маруся знает всё. Мария Семёновна, красивая даже в старости, с царственной осанкой, строгая и требовательная ко всем, а к себе – в первую очередь, в чувствах сдержанная, но лёгкая на доброе дело, многим, не знавшим её близко, казалась сухой и чёрствой, но нет, – она была душой нашего двора.

По вечерам во дворе всегда было весело – разговоры, игры, шутки, смех. А праздники отмечали особо, все вместе. Летом под огромный тополь, посаженный моим отцом ещё в детстве, выставлялись столы, на которых появлялись всевозможные яства: крендели, ватрушки, большие и малые пироги с рыбой, капустой, вареньем. Выставлялись пряники, печенья, торты, всё, на что были способны соседи и, конечно, баба Маруся, – она всегда, к подобному случаю готовила что-нибудь особенное, чем покоряла всех. Тут же рядом, прямо на земле, стояли кипящие от нетерпения самовары. Не обходилось, разумеется, и без другого горячительного, опять же, домашнего приготовления – наливочек, настоечек и прочего. Напиваться до «положения риз» считалось предосудительным, да никто и не напивался. После всеобщего застолья начинались всевозможные игры – лото, домино, шашки... Играли и в карты, исключительно в преферанс, за которым засиживались допоздна. У бабы Маруси были плоские жестяные баночки из-под леденцов, в которых она хранила специально для преферанса «медь». В одной баночке копеечные монетки, в другой двухкопеечные и т.д. Излишне и говорить, что баночки эти были предметом моего вожделения, но я боялся бабу Марусю. Хочу пояснить, что вожделение испытывал не оттого, что это деньги, в те времена я мало чего про них понимал, а потому что их много, все одинаковые и весомые. Завораживали.

К слову сказать, соседние дворы на нашей улице, хоть и жили каждый по своим правилам, свободное время проводили тоже все вместе. В одном дворе – посиделки с семечками и бесконечными разговорами, песнями под гармошку, под баян, под патефон, вытащенный кем-то во двор. В другом – игры: городки, лапта и т.п.. Скандалы, пьянство были редким явлением.

Общественные преобразования прекратили и эту идиллию. Однажды в недобрый день, под идеологическим предлогом того, что «советским людям нечего скрывать друг от друга», в Иркутске, как, впрочем, и в других городах, стали сносить ворота и заборы. Позже отцы города, которым, по всей вероятности, не понравились открывшиеся всеобщему обозрению белёные известью дворовые туалеты, как-то тихонько «позабыли» про эту предпринятую партией меру «воспитания трудящихся в духе коммунистического общежития», и кое-где ворота и заборы сохранились. Но всё же «мера» сработала, удар по «обособленности», по «групповому индивидуализму» попал в цель. Прекратились общие застолья, посиделки, игры... Кончилось общее веселье... Да и бабы Маруси не стало.

Поминки по Марии Семёновне Федотовой были, наверное, последним общим застольем, собравшим всех соседей.

Похоронили бабу Марусю на Лисихинском кладбище, которое теперь оказалось чуть не в центре разросшегося микрорайонами Иркутска. Могилка её находится рядышком с могилкой мужа – Владимира Тимофеевича Ясникова, моего деда, которого я помню плохо, потому что умер он много раньше бабы Маруси, когда мне не было ещё и пяти лет. Но, все же, осталось в памяти, что деда Володя очень любил усаживать меня к себе на колени. Делал он это очень бережно, и все время, пока я сидел, боялся пошевелиться. Ещё помню, что когда деда Володю хоронили, мы с моим двоюродным братом, тоже Володей, который старше меня на пять лет, сидели в «Победе». Это была машина его отца, дяди Коли Онищука – полковника пожарной службы. И вот, сидели мы с Володей в машине, и я горячо убеждал его, что могу оживить деда. Что подниму его, открою ему глаза, буду переставлять ему ноги, и он задышит, заговорит и пойдёт – сам! И очень горевал, что мне не разрешают этого сделать – я ведь могу!

Лисихинское кладбище, как и все городские кладбища, долгое время, наверное, до конца восьмидесятых годов, мало чем отличалось от кладбищ деревенских, разве только размером, – то же пасхальное разноцветье оградок, памятничков с крестами и звёздами. В этом радостном разноцветии выразилась вера русского народа в воскресение мёртвых и жизнь нового века....

Теперь городские кладбища становятся серыми и неуютными. Огромные глыбы монументов надрывно спорят между собой о значительности и самоценности своих усопших. Но, перед Богом все равны...

5. Водовоз

Сначала воду носили с водокачки, которая находилась на улице Тимирязева и представляла собой оштукатуренный домик с окошечком. В домике сидел сторож. Из стены на высоте метров двух торчала толстая, диаметром пять-шесть сантиметров, загнутая вниз труба. Ниже, рядом с окошечком, торчала еще одна такая же труба, но потоньше и с рычагом. Из этой трубы жители набирали воду в ведра или в большие бидоны, которые летом ставили на самодельные тележки или зимой на сани. Большая труба предназначалась для водовоза. Водовоз развозил воду на лошади запряженной в большую телегу с огромной деревянной, выкрашенной когда-то в зеленый цвет бочкой. Не помню, как звали водовоза… Пусть будет дядя Митя. Лет шестидесяти, небольшого росточка, худенький и тихий дядя Митя почти никогда не садился на облучок своей водовозки. Вел конягу под уздцы. Заведет ее в очередной двор, погладит, оботрет тряпицей бока, из-за пазухи горбушку подаст и, вдруг, гаркнет неожиданно зычным голосом – во-о-о-да-а-а !!! Взять ведро воды у водовоза стоило две копейки.

Если воды на двор не хватало, дядя Митя приезжал во второй раз. Этот второй раз он частенько бывал под изрядной «мухой». Однажды водовозка пришла одна, без дяди Мити. Пришла и встала в привычном месте. Пошли искать «командира» – так звали дядю Митю на нашей улице. Нашли на углу Энгельса и Милицейского переулка (тоже Жандармская) – «командир» прилег отдохнуть на травке под тополем. Подняли, дали нюхнуть нашатырю, довели до лошадки, сунули в карман деньги за воду, и дядя Митя поплелся восвояси, ведя под уздцы свою водовозку… Так, ведь, и не сел на облучок…

6.Ушаковка

Известно, что Ушаковка – не первоначальное название реки. Это название она получила от благодарных жителей в честь одного из первых предпринимателей Иркутска Ивана Ивановича Ушакова, который поставил в ее устье мельницы. Настоящее, прежнее название Ушаковки – Ида – почти забылось. Но в этом нет ничего предосудительного. Купец Ушаков сделал большое дело для иркутян – государственные мельницы находились далеко, на Кае, и не успевали обрабатывать весь приток зерна.

Первое мое детское воспоминание об Ушаковке связано с подвалом.

В нашем доме на Энгельса был подвал. Мы жили на втором этаже, а подвал находился на первом, под лестницей. Довольно глубокий – метра два с половиной. Лед там лежал круглый год и потихоньку подтаивал. Время от времени, приходилось с Ушаковки добывать новый. Делалось это так. На старинные широкие санки привязывали жестяную ванну, брали лом с приваренным к его концу топором, брали кайлу, ножовку и шагали к речке. За льдом ходили вверх по Ушаковке, поднимались выше Шварцевской бани, считали, что баня сливает в речку всю помойку. Наколов, нарубив и напилив куски льда величиной с небольшую чурку, грузили их в ванну и везли домой. Старый лед выбрасывали и закладывали новый. Ушаковский лед чистый, прозрачный, почти такой же как на Ангаре, сверкал в солнечных лучах разноцветными искорками. Сумрачное, тяжелое мерцание алмазов не идет ни в какое сравнение с этим праздничным, живым, радостным сверканием!

Бедная, бедная моя речка! Какие только глумления ты не переносила. И перекапывали-то тебя, и в мусорную свалку превращали, и сливали-то в тебя всякую дрянь… А между тем, ты самоотверженно и старательно несешь свои целебные воды, в надежде, что все-таки нужна людям. Когда-то, давно-давно, мой отец еще подростком убегал ранним утром на берег Ушаковки, как раз на это место, где теперь по бетонному мосту снуют трамваи. В те времена там водились дикие утки, хариус, таймень, налим вылезал на берег поваляться в травке, хотя и существовало уже и Рабочее предместье (Ремесленное), и Казанская церковь, и ушаковские мельницы, и тюрьма, и мост, правда, деревянный. По берегу так же располагались избы, кипела человеческая жизнь. Мне в моем детстве не досталось ни уток, ни хариусов, ни тайменей….

В 1929 году Куйбышевский завод уже громыхал, скрежетал, начиная «осваивать» окружающую среду. «Великих планов громадье» затмило разум иркутян, да что иркутян, вся страна ринулась «выполнять и перевыполнять» не считаясь даже с судьбами людей, не говоря уж о природных Дарах. И затоплены пастбища, и повырублены леса, и загажен воздух, и миллионы жизней заложены в фундамент «прогресса»…

Но, все же была и моя Ушаковка… И я, после отцовских рассказов, убегал раным-рано, в сумерках рассвета, на ее берег, надеясь, что налимам и теперь хочется вылезать на травку. Я убегал вверх по Ушаковке в поисках удобного для налимов места – травянистого пологого берега…. Охотничьего азарта не было, была жгучая потребность убедиться, что мир не меняется в худшую сторону, что все остается по-прежнему, что и дикие утки по-прежнему прилетают на мою речку, и что хариусы и таймени так же плавают в ней….

В утреннем мареве привиделось, – склонилась над речкой русалка, горько вдыхает, легкий ветерок слегка трогает ее волосы…. Чем светлее утро – тем безжизненней она…. И вот уже превратилась в брошенную на берегу сухую корягу….

7.Послесловие

Иркутск сильно изменился, особенно за последние полтора десятка лет, и, на мой взгляд, во многом не в лучшую сторону. Обманутый иллюзией сомнительных прелестей урбанизма, он захвачен вихрем общей гонки за комфортом, за европейскими стандартами и ценностями жизни, где нет места живой русской душе. И выглядит Иркутск в этой гонке убого и страшно, как, впрочем, и вся Россия.

Убого потому, что если и принимает русский человек европейскую меру существования, то получается из него – «новый русский». Страшно, ибо, перефразируя классика, что хорошо Европе, России – смерть. Тому много доказательств в нашей многострадальной истории.

И всё же я люблю свой Иркутск. Люблю потому, что любовь – это не восхищение. Восхищение городом или неприятие его – удел туристов, приезжих людей.

Люблю потому, что это мой город. Люблю потому, что любовь – это сострадание и надежда....

Свидетельство о публикации №214081501581