Тугаи

…Интересно, что когда проезжаешь последние десяток километров перед выездом в степь, несколько раз пересекаешь границу Узбекистана и Казахстана. Граница, в те годы была, конечно, условная, но мы и без того знали, когда мы ехали по Узбекистану, а когда по Казахстану. Узбеки народ оседлый, трудолюбивый. У них каждый клочок земли на счету. Тут у них и сады и виноградники. От ворот до дома шпалеры затянутые виноградом. Под ними как в тоннели, тень и прохлада, дорожка полита водой. В огородах грядки любовно обработаны и сорнякам там места нет. Система полива у них арычная. За огородами проходит канал, а в каждую усадьбу имеются отводы. Вечером, когда наступает время полива, кетменем разрушается перемычка и вода идет по арыку в огород. Грядок у них как таковых нет. Овощи и зелень посажены в длинные борозды, а между ними течет вода. Очень удобно, нет необходимости бегать с лейкой, как бегаем мы уральцы, и снимают здесь по два урожая в год.

…Но вот еще через сотню метров оазис закончился, мы в Казахстане. Порой местный пейзаж напоминал мне Украину, у казахов такие же хаты-мазанки, встречаются даже под соломенной или под тростниковой крышей. Границу усадьбы у казаха не угадать. Посреди поля стоит такая вот хата, а в округе ни одного деревца и ни одной грядки. Заборов у них тоже нет, а возле дома можно увидеть одиноко привязанного барана, для очередного бешбармака, да собаку, вечно голодную. Остальные бараны пасутся в степи. И не нужны им никакие сады-огороды, кочевники они. И вот мы в степи. Наш «маз-500» ныряет в очередную ложбину и флора резко меняется.

Перед нами бахча с арбузами. Водитель притормаживает, видимо приглядывается, потом останавливается. Мы, несколько человек, выпрыгиваем из кузова. Хозяина бахчи не видать. Стоим, смотрим, на поле и гадаем, почему бахча брошена. Кто-то из рыбаков разбивает арбуз о землю надвое и прямо руками ест мякоть. К нему присоединяются остальные. У арбуза вкус с кислинкой и что интересно, те, кто постарше есть не стали, а вот молодежь, а на то она и молодежь. Ведь кто первым бросался на амбразуры! Молодежь! Несколько арбузов полетели в кузов, их поймали. Кто-то крикнул - по машинам! И мы продолжили путь.

Когда тронулись, я заметил вдоль арыка мешки с селитрой наполовину початых. Их было много. Я уже тогда знал, рассказывали, что совсем без селитры полноценный арбуз не вырастить, достигая зрелости, они трескаются пополам, а если, хотя бы немного добавить селитры, при поливе, вырастают хорошие арбузы. Но кто знает предел нашей жадности.

Наверное, не проехав и километра, селитра напомнила о себе и арбузы, которые прихватили с собой, полетели на дорогу. Кто-то забарабанил по кабине, «Маз» остановился. Нарушая наше обычное правило, мальчики на лево, девочки на право, из машины по соскакивали только те, кто успел отведать арбуза.

Дальнейший наш путь поделился на небольшие отрезки пути и остановки, пока всю степь не удобрили. Дорога в степи сущая пытка. Это не май месяц, когда цветут тюльпаны и маки. Весной едешь по степи как по ковру, с лева, к примеру, ковер красный, а с права, ядовито-желтый и ковры эти до горизонта. А вот уже в июне, когда все выгорит под солнцем, ландшафт прямо скажем безрадостный. В этот раз мы ехали на рыбалку в июле месяце. За машиной постоянно тянется шлейф пыли, который часто накрывает нас сидящих в кузове. Пыль с песком забивает глаза и уши. Те, кто по сообразительней прихватили с собой мотоциклетные очки и от одной беды они избавились. Но на зубах песок скрипит у всех, на рот очки не наденешь и так пару часов.

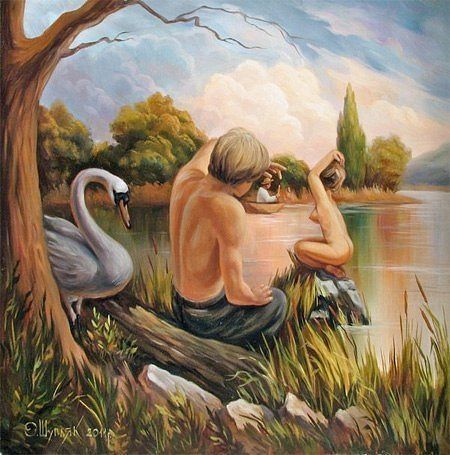

Мы уже давно проехали стороной плотину Чардаринского водохранилища, впереди, на горизонте появились Тугаи. Где-то там, за ними, чуть поодаль, конец наших мучений. И вот, мы, на своем Мазе, начали продираться сквозь них. Мне не доводилось бывать в джунглях, но окно в мир у нас теперь открыто, при наличии телевизора конечно. Так вот, Тугаи напоминают джунгли.

Вдруг кто-то вскрикнул, и все инстинктивно пригнулись. Ветки больно хлестали нас и тех, кто сидели вдоль бортов и тех, кто был по середине. Ни где не было спасения! Наконец машина резко затормозила, мы стояли на берегу Сырдарьи. Ну, наконец, то нашим мучениям настал конец! Все горохом высыпались из кузова. Первым делом, покидав с себя одежды, бросились в воду, что бы остыть и отмыться от пыли. Температура воздуха была за сорок и какое же блаженство, после двух с половиной часов такого путешествия оказаться в воде. Река в этом месте извивалась змеею,

берега из чистого, намытого песка, а Тугаи со всех сторон подступали к воде. Места здесь дикие, малохоженные. От воды мы обычно далеко не отходили, так как знали, что можно нарваться на кабана или шакала. Шакалов то мы не боялись, трусливые они, а вот кабан серьезный зверь. Когда заглох мотор Маза, некоторое время стояла оглушительная тишина, видимо спугнули птиц, но вскоре началась такая какофония! Мы плескались в воде, кричали, но они не обращали на нас никакого внимания. Тугаи для птицы дом родной и защита.

Сырдарья, необычная река и как всех рек у нее был свой нрав. Мы, как я уже рассказывал, находились ниже плотины Чардаринского водохранилища, у которого с одного берега другой берег не увидишь. Протяженность плотины составляет шесть километров. Рядом с плотиной находится небольшой городок, я бы назвал его поселком, но уже какая-никакая цивилизация. Мы же, являясь ее противниками, обычно забирались куда-нибудь в глухомань, где рыбалка пусть и похуже, но рыбнадзор не беспокоит.

…Река Сырдарья поилица и кормилица Узбекистана, да и не только его. Зарождаясь, где-то высоко в горах, протекает по ферганской долине, огибая Ташкент, который находится в шестидесяти километрах от города и течет до Арала. Но, последние годы, до Арала она уже не доходит, километров за сто пятьдесят теряется в песках. Виною тому, конечно же, был хлопок. В лучшие годы его собирали по шесть миллионов тонн. Это сколько же нужно было воды, чтобы поливать его! По берегам реки, повсюду, стояли водонасосные станции, которые поднимали воду из реки в каналы. Дальше каналы разветвлялись на арыки, и весь вегетационный период хлопок нужно было поливать. Так же в средней Азии выращивали много риса, для которого требовалось большое количество воды. Большие по площади чеки, а их было не мало, по осени притягивали к себе рыбаков. Когда из них выкачивали воду, в ямах находилось уйма рыбы, которую ловили прямо руками. Ну не пропадать же добру!

Ташкент всегда был не только хлебным, но и рыбным городом. Почти в каждом продуктовом магазине можно было купить живую рыбу, продавец поймает тебе сачком рыбину на любой вкус: сазана, белого амура, толстолобика и всякой мелочи. Были времена! Но когда наш союз приказал долго жить, рыба уплыла куда-то, и в начале девяностых даже кильку в томате нигде нельзя было раздобыть.

… Но в тугаях хорошая была рыбалка. Брала в основном чехонь. Мы ее называли - сабля, большие особи и в правду походили на саблю. Чехонь, на Сырдарье, брала хорошо в конце июля, в самые жаркие дни. Да и снасть на нее не затейливая. Прикололся на резиновой лодке, на середине русла, опустил в воду кошель с приманкой, настроил удочку с одним коленом, длинней не было надобности, и тягай. За утренний клев можно так и ведро наловить. Чехонь, рыба верховодная, как только крючок с наживкой коснется поверхности воды, сразу же и поклевка. Если же чехонь зазевается, то глубже брал подлещик, но конечно бывали и осечки, но очень редко. Но вот уха из такой рыбы никогда осечек не давала, наваристая получалась. Утром мы ее доедали уже как заливное блюдо, холодец получался.

…Хорошие, добрые были времена, но, скорее всего мы были молоды.

Свидетельство о публикации №214103000987