Исповедь ровесника октябрьской революции

(17.04.1917 - 25.07.1998)

СОДЕРЖАНИЕ

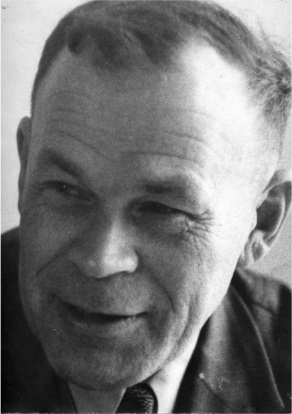

А.Б. Кудряшов. Об отце

Г.А. Амирьянц. Неизвестное об известном

А.М. Домашенко. Творец ракетной техники

О.Г. Курындин. Борис Александрович Кудряшов и его "Исповедь"

ДЕТСТВО

Чистополь. - Первые впечатления: кулачные бои обывателей "стенка на стенку".

- Житье-бытье детей и взрослых, семейное обустройство. - Школа комъюной молодежи

(ШКМ). - Индустриализация и коллективизация, первые последствия. - Учеба, "запой-

ное" чтение. - Увлечение радиоконструированием, рискованная добыча деталей. - Пер-

вые поездки по Каме. - Выпуск из ШКМ

НАЧАЛО ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ

Бюро инвентаризации. - Обучение в ФЗУ. - Производственная практика на реч-

ных судах, происшествия. - Выпуск судомехаников из ФЗУ. - Вторая навигация, меха-

ник на землесосе, опасные случаи. - Увольнение со скандалом. - Новое место работы

- буксир "Висляна"

ГОДЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ

Казань. Подготовительные курсы при Казанском авиационном институте (КАИ).

- Зимние каникулы. Переход на лыжах Казань-Чистополь и его последствия. - Триум-

фальная сдача вступительных экзаменов в КАИ. - Первый курс. - Первая сессия, успе-

хи, неудачи. - Каникулы. Пешком из Казани в родной город. - Вступление в комсомол. -

1937-й, волна репрессий. Драматические последствия в КАИ. - Уважаемый преподава-

тель. - Дерзкая шутка. - Неординарные студенты. - Некоторые события общественной

жизни. - 1940 г., производственная практика в Тушино. - Война приближается. - В по-

исках заработка. - 1941 г., Казань, завод 27, работа мастером зубошлифовальной группы

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Начало Великой Отечественной. - Труд в тылу в военное время. - Переживаем го-

речь поражений. - Перелом в ходе войны. - Победа! - Заводские дела и люди. - Детдо-

мовцы

ПЕРВЫЕ ШАГИ В РАКЕТНОЙ ТЕХНИКЕ

Трудоустройство в "шарашку" по разработке жидкостных реактивных двига-

телей (ЖРД) в ОКБ-СД. - Первая встреча с В.П. Глушко. - Работа на испытательной

станции ЖРД. - Несчастный случай на стенде

ГОД 1946-Й, ГЕРМАНИЯ. КОМАНДИРОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКИХ

РАКЕТ

Перед отъездом. В столице. - Перелет в Германию, первые дни на немецкой тер-

ритории. - Впечатления. Берлин, Лейпциг в развалинах. - Испытательная станция в се-

лении Шмидебах. - Стенды, оборудование. - Начало работы. - Снабжение продоволь-

ствием и промтоварами. - Чрезвычайные происшествия. - Первые встречи с С.П. Коро-

левым. - Освоение немецкой ракетной техники. - Международные осложнения из-за

наших стендовых пусков. - Последние работы, демонтаж стендов. - Попытка диверсии. -

Операция по вывозу немецких специалистов. - Вечер самодеятельности в немецкой

школе. - С эшелоном ракет и оборудования на Родину. Путь через Германию и Польшу

ПОДМОСКОВЬЕ. ХИМКИ

Вынужденное безделье. - Создание стендов для испытания турбонасосных агрега-

тов ЖРД. - Взрывы в ходе экспериментов. - Отработка твердого катализатора. - Внима-

ние спецслужб. - Создание химического реактора. Опасная перекись водорода. Снова

взрывы. - Неполадки с редуктором. - Первое участие в летных испытаниях. - Ракетный

полигон. Нештатные ситуации. - Разработка схемы нового двигателя. - Прием в КПСС,

избрание депутатом горсовета. - Несчастные случаи на работе. - Зачисление в Москов-

ский авиационный институт и отличное завершение высшего образования. - Предложе-

ние поступить в Высшую школу НКВД и отказ от него

ОКБ Д.Д. СЕВРУКА

Новое конструкторское бюро. Неожиданное предложение. - Назначение началь-

ником отдела огневых испытаний. - Конфликты с руководством. - Первые личные кон-

такты с М.К. Янгелем. - Сотрудники и вышестоящие. - ЧП в ходе испытаний. - Смерть

И.В. Сталина и арест Л.П. Берии. - Учеба в Академии оборонной промышленности и ее

успешное окончание

ЗЛАТОУСТ. ОКБ В.П. МАКЕЕВА

Снова начальник испытательного отдела.- Обустройство станции. - Сослуживцы,

руководители. - Опять внимание спецслужб. - Испытания и эксперименты. - Взрывы на

стенде. - Несчастные и смешные случаи. - Некоторые взаимоотношения с сотрудниками,

расстановка кадров. - Партийное разбирательство и его итоги. - Назначение начальни-

ком конструкторского отдела. - Новое теплоизоляционное покрытие камеры сгорания. -

Болезни дочери. - Решение переехать на Юг

ОКБ-586 ("ЮЖНОЕ")

Первая поездка в Днепропетровск. Представление М.К. Янгелю. - Трудности и

неприятности на работе. - Отсутствие настоящего дела, упадок духа. - Катастрофа на

полигоне с янгелевской ракетой. - Новое поле деятельности - сектор проектно-

перспективных работ ракетного отдела. - Первая разработка электроядерного реактив-

ного двигателя. - С.П. Королев и М.К. Янгель. Сотрудничество двух ОКБ в создании

лунной ступени ракеты. - Смерть Сергея Павловича Королева. Конец проекта полета на

Луну. - Служебный "подкоп": новый заместитель. - Снова спецслужбы. Благонадеж-

ность подчиненных

ВНИИКРИОГЕНМАШ

Подмосковная Балашиха. - Директор В.П. Беляков. - Теперь я - начальник лабо-

ратории в Криогенмаше. - Проблематичные разработки. - Насос для сельского хозяйства.

- Повышение научного уровня сотрудников моего подразделения. - Взаимоотношения с

руководством института

ГЛАВНЫЕ РАКЕТЧИКИ И ДРУГИЕ ...

С.П. Королев. - В.П. Глушко. - А.М. Исаев. - В.П. Макеев. - М.К. Янгель.-

Д.Д. Севрук. - Г.М. Табаков. - И.И. Иванов. - В.П. Беляков

ОБ ОТЦЕ

В юности отец трудился судомехаником на судах речного флота. За время

работы водником побывал во многих городах, стоящих на берегах Волги и Ка-

мы, и на всю жизнь полюбил эти реки. Уже в более зрелом возрасте речное пу-

тешествие на теплоходе было для него высшим наслаждением. Я вспоминаю

нашу поездку с отцом на пароходе в Чистополь (мне было тогда года четыре).

Он заходил со мной в огромное, как мне тогда казалось, машинное отделение.

В нем работали с диким лязгом, скрежетом и уханьем паровые машины. Отец

здоровался с главным механиком и заводил с ним разговор на близкие и понят-

ные им обоим темы. При этом он что-то пытался втолковать мне, но совсем не

было слышно. От грохота машин становилось страшно, я ничего не мог сооб-

разить, через некоторое время начинал плакать, и мы уходили.

Поступив в Казанский авиационный институт, отец, по его воспоминани-

ям, пришел в восторг от студенческой жизни. Хотя он не был отличником, од-

нако учился с большим удовольствием. Ему нравилась математика, физика в

целом, а также специальные предметы: теория упругости, термодинамика, тео-

рия горения и др. Отца увлекал процесс изучения нового, это было его призва-

нием.

Начало Великой Отечественной войны отец встретил в рабочей должно-

сти на авиационном заводе, автоматически стал бойцом трудового фронта, и

уже было нельзя оставить это место при начале семестра в вузе. Попытка соче-

тать учебу и работу оказалась безуспешной, так как для этого не было абсо-

лютно никакой возможности, и завершение вузовского образования пришлось

отложить до лучших времен.

Получив "броню" как сотрудник оборонного предприятия, он не мог по-

пасть в армию. Так всю войну и трудился сменным мастером в цехе. И работать

с техникой, и руководить людьми было непросто. Отец не успел завершить

только последний курс авиационного института и в техническом отношении,

конечно, был достаточно компетентен (формально у него было незаконченное

высшее образование). Это позволило ему несколько лет в суровых условиях

трудового фронта достаточно успешно управлять людьми и производственны-

ми процессами в качестве руководителя низшего уровня.

Судя по его воспоминаниям, с подчиненными он обходился строго, но

без предвзятости. Даже в случае крупных технических ошибок, имевших серь-

езные последствия, не было случаев со стороны отца представления совершив-

ших их работников "козлами отпущения". Спустя много лет он вспомнил по-

именно многих своих подопечных и тепло отозвался об их человеческих и про-

фессиональных качествах. Но было такое время - война, на трудовом фронте

попадались всякие люди и среди них те, что называются "явно не подарок". И

при грубых нарушениях подчиненными технологического режима, правил рас-

порядка, явного неповиновения или разгильдяйства, ему приходилось быть

безжалостным: он заявлял о проступках начальству, а тогда это могло повлечь

вмешательство "органов". Однажды он не смог сдержаться, дошел до рукопри-

кладства и сам стал объектом разбирательства. Поведение его, конечно, было

недопустимым, но по существу он был прав, и дело спустили на тормозах.

Перед самой нашей победой отец случайно узнал, что на заводе, на ко-

тором он работал, действуют несколько сравнительно небольших сверхсекрет-

ных предприятий (почтовых ящиков), занимающихся ракетной техникой. Это

были конструкторские бюро, в начале войны эвакуированные в Казань из

Москвы (на сленге тех лет - "шараги"). Определенную часть их сотрудников

составляли заключенные. В частности, среди таковых были С.П. Королев и

В.П. Глушко, которые только к самому концу войны были освобождены и ста-

ли руководителями этих особых КБ.

Отец очень хотел заниматься жидкостными реактивными двигателями и

попросил принять его в ОКБ В.П. Глушко. Его назначили техником, по суще-

ству, лаборантом. Ясно, что это был самый низший уровень (в наше время на

такую должность принимают девочек после неполной средней школы), а по

своему образованию и опыту он должен был бы занять место повыше. Работа

была связана со стендовыми испытаниями ракетных двигателей, и вследствие

недостатка специалистов ему приходилось решать существенно более сложные,

чем было положено по должности, технические вопросы. Он хорошо справлял-

ся с задачами, в спорах настойчиво добивался внедрения своих технически гра-

мотных решений.

В 1946 году готовилась группа советских специалистов для поездки в

побежденную Германию с целью изучения трофейных ракет Фау-2. Отец про-

явил настойчивость, оказался достаточно "зубастым" в межличностных отно-

шениях и был включен в состав командированных от ОКБ В.П. Глушко.

У него был сильный, но и не легкий характер. Человек он был серьезный,

волевой, упорный в достижении своих целей. Я полагаю, что на работе это по-

могало ему соответствующим образом строить отношения с людьми и доби-

ваться результатов. Отцу можно было поручить дело и быть уверенным, что он

все доведет до конца, не боясь ответственности. Такие люди, обладая к тому же

техническими знаниями и организаторскими способностями, как правило, ста-

новятся руководителями и добиваются определенных высот. С моей точки зре-

ния, отцу помешали сделать это некоторые особенности его личности и жизни в

целом.

Когда он бывал чем-то недоволен, в квартире устанавливалась всеобщая

гнетущая тишина. Никто не заговаривал первым. Это могло продолжаться дня-

ми. Затем с постановки какого-то, казалось бы, постороннего вопроса, который

переходил в прежний спор, начиналась новая разборка. И дома, и на работе

отец очень хорошо и продуманно строил все свои разговоры и внутренне этим

гордился. Мне всегда было нелегко спорить с ним. Думаю, что другим моим

родственникам делать это было отнюдь не легче.

После командировки в Германию, проработав в Химках около пяти лет

сначала у В.П. Глушко, а затем в Подлипках в ОКБ Д.Д. Севрука, отец сделал

своеобразный "ход конем": он подал заявление с просьбой о своем зачислении

слушателем Академии оборонной промышленности без согласия начальства,

руководства предприятия, которого, видимо, и не требовалось. Я полагаю, что

для него это был способ ухода с прежнего места работы.

Скандал получился большой. В самом деле, казалось бы, человек пришел

работать к Д.Д. Севруку (при этом были определенные трения, когда он расста-

вался с ОКБ В.П. Глушко, и отец пишет об этом в дневниках), получил хорошее

место, деньги, квартиру, и - уходит. Такое обычно делают, по мнению окружа-

ющих, основанному на жизненном опыте, из карьерных соображений. На серь-

езных фирмах этого не любят.

Но я думаю, что основным мотивом отца все-таки было желание уйти в

науку, попробовать свои силы в ней. У него было очень развито научное мыш-

ление (это ясно видно из приведенного им в воспоминаниях анализа ряда тех-

нических вопросов и из событий его дальнейшей жизни), и его всегда тянуло к

научной деятельности. А это ведь такая вещь, как хроническая болезнь: может

возникнуть, и никуда ты от нее не денешься.

Когда отец уже вышел на пенсию и стал больше бывать у нас в Жуков-

ском, он много очень интересного рассказал мне о своем прошлом. При этом

умолчал, что эти воспоминания как-то сохранены. Однако после его смерти об-

наружилось очень большое количество записей, которые я с большим интере-

сом прочитал. Кое о чем из них я от него уже слышал. Отец вспоминает годы

работы на реке, студенчества, войны, свои первые шаги в ракетной технике,

командировку в Германию, а также собственную деятельность в ныне всемирно

известных ракетных центрах в Химках, Подлипках, Златоусте, Днепропетров-

ске и Балашихе.

Эти воспоминания достаточно обширны, занимают несколько общих

тетрадей, в них значительное место отведено семейным отношениям, а также

политическим взглядам отца. Но гораздо более подробно описаны его работа и

люди, с которыми ему пришлось многие годы сотрудничать. Об этом он в ос-

новном и рассказывает в своей "Исповеди ровесника Октябрьской революции".

Работая над рукописью, отец хорошо чувствовал, чтo будет интересно читате-

лям, и чтo, по его мнению, надолго останется актуальным. Поэтому свои взаи-

моотношения с близкими и личные политические воззрения описал вкратце и

только там, где это необходимо для ясности изложения.

В своем завещании отец написал, что ему хотелось бы, чтобы эта "Испо-

ведь ..." увидела свет. С моей точки зрения, в частности, Интернет предоставля-

ет такую возможность, и некоторые из моих друзей ею воспользовались. Я то-

же пошел по этому пути. При этом считал, что самое главное - приведенные в

воспоминаниях события и характеристики людей, в них участвовавших. Также

решил, что даже не очень подробное описание семейных дел автора не пред-

ставляет интереса для читателей, а его политические воззрения уже устарели.

Поэтому был удален текст, не имеющий отношения к основной канве повество-

вания. Напротив, на основе других записей автора предназначенные к публика-

ции воспоминания были дополнены очень интересными подробностями о его

пребывании в Германии и начале работы в Днепропетровске. После этих ис-

правлений и добавлений я решился представить "Исповедь..." отца на суд чита-

телей.

А.Б. Кудряшов, ведущий научный сотрудник ЦАГИ,

кандидат технических наук

Апрель 2014 г., Жуковский

Неизвестное об известном

Любая книга, как и любой человек, интересна в той или иной мере, если

только это - не чистый плагиат или клон.

Книга Бориса Александровича Кудряшова интересна в высшей степени,

если не уникальна. Уникален, прежде всего, ее автор. И не столько декларацией в

самом названии книги о том, что он - ровесник Октябрьской революции, сколько

тем, что автор, выходец из глубинки, из самой простой семьи, многого добив-

шийся благодаря самообразованию, любви к чтению, любознательности, стал

очевидцем и активным участником революционных преобразований родной

страны.

Произошло это во многом потому, что страна наша открыла путь к любому

уровню образования самому широкому, самому простому люду. Универсальный

инженер и ученый редкостного профессионального и житейского опыта, Борис

Александрович был объективным свидетелем многотрудного, трагического по-

рой, полного лишений и потерь, небывалого рывка в развитии страны. Рывка -

сначала в индустриализации огромной, сельскохозяйственной в основном стра-

ны, обеспечившей ей независимое развитие и победу в жестокой войне над фа-

шизмом. А затем он стал самым активным участником неповторимой эпопеи

восхождения СССР в новейшей технологической сфере - ракетной техники и

космонавтики. Эта эпопея неповторима прежде всего небывалыми Личностями

мирового масштаба, инженерами, учеными, создателями чуда летательной тех-

ники, которое при жизни одного поколения прошло путь продвижения по скоро-

сти полета от сотен километров в час - до многих тысяч, а также - высот полета

от нескольких метров до высот космических! Удивительно и неповторимо то,

что Борис Александрович Кудряшов, волею судеб, оказался в самом центре

множества важнейших событий, в широко разбросанных чисто географически

ключевых "точках" и организациях, среди главных "моторов" и "мозгов" разра-

ботки когда-то сверхсекретной летательной техники. Чего стоит одно упомина-

ние мест его работы и перечисление имен выдающихся людей, с которыми он не

только общался, но тесно работал с первых шагов в развитии отечественного ра-

кетостроения: В.П.Глушко, С.П.Королев, Д.Д.Севрук, М.К.Янгель, А.М.Исаев,

В.П.Макеев, Ю.А.Победоносцев... Удивительный список трудно оборвать... Кто

еще мог дать каждому из великих этого списка в отдельности и, главное, всем

вместе столь интересную и заслуживающую доверия свою личную оценку. Каза-

лось бы, многие основные события в истории создания ракетной техники уже

многократно и широко описаны в богатой отечественной литературе. Так же, как

почти всё известно о самых выдающихся Личностях этой эпопеи. Но кто еще мог

бы написать такое о С.П.Королеве и В.П.Глушко (при обнаружении какого-то

ЧП на стартовой позиции): "... Тут произошло такое, чего я не ожидал: СП стал

поносить В.П.Глушко самыми последними словами, не стесняясь и самых от-

борных нецензурных выражений. И в заключение дал команду: "Даю Вам час на

устранение неисправностей!". В.П.Глушко отошел, как побитая собака...".

Борис Александрович, по-видимому, вел дневник. Его книга наполнена

многими удивительными, точными техническими и бытовыми деталями, в ней

мало общих мест - автор стремился и сумел сказать нечто новое и существенное.

Сказать нечто свое, субъективное, прямое, резкое порой, нелицеприятное в чем-

то и для него самого, но честное - и тем особенно ценное.

Судя по всему, Борис Александрович был человеком бескомпромиссным,

возможно, конфликтным даже, судя по его самокритичным признаниям в много-

численных столкновениях с самыми разными людьми его столь яркой и напол-

ненной жизни. Активный комсомолец, коммунист, депутат, он резал правду-

матку в глаза, не терпел несправедливости, косности, поверхностности - ни в

ком и ни в чем. Возможно, потому, несмотря на очевидную широту и глубину

знаний, инженерный и организаторский опыт, он никогда и нигде не поднимался

выше некоего среднего уровня руководства. Но книга интересна и этим особен-

но, потому что победа на полях сражений завоевывается в равной мере и "мар-

шалами", и "солдатами". О тех, кто был между ними, а это - важнейшее звено,

написано у нас существенно, существенно меньше. О себе в этом отношении ав-

тор сказал не без сожаления и чистосердечно: "Сколько в моей жизни было воз-

можностей направить свою работу в более благоприятное русло! Но я не вос-

пользовался ими. Слишком полагался лишь на себя и не искал покровителя...".

Более того, почти с каждым из великих, свидетелем ошибок и упущений кото-

рых, случалось, бывал Б.А.Кудряшов, у него, по его признанию, бывали и перио-

ды сложных отношений... С некоторыми из них, не говоря уже о коллегах уров-

нем пониже, случались и "жесткие схватки"...

Что еще важно, по-моему. Я читал первый вариант сырой еще рукописи, не

завершенной автором в полной мере. Ее подготовил к изданию сын замечатель-

ного конструктора Бориса Александровича Кудряшова Артемий Борисович. Сам

известный специалист в области прочности авиационно-ракетной техники и мно-

гогранно талантливый, до щепетильности честный человек, Артемий Борисович

достойно исполнил долг сына и сделал многое, чтобы можно было сейчас ска-

зать с удовлетворением: книга его отца написана достойно не только по содер-

жанию, но и по форме. Сын вправе гордиться таким отцом, и он достойно носит

его фамилию. Не сомневаюсь, книга будет интересна самому широкому кругу

читателей, интересующихся как историей развития ракетостроения в нашей

стране, так и историей страны в целом, историей яркой жизни одного из совре-

менников Октября, никак не преувеличивающего его значение, но и не прини-

жающего. Яркий и скромный одновременно человек, человек с удивительной

памятью и наблюдательностью, здоровым любопытством и любознательностью,

он перепробовал множество разных занятий, прежде чем стать крупным инжене-

ром-ракетчиком. Благодарный своей стране, своим сподвижникам, своей семье,

Борис Александрович Кудряшов, живший в переломное время, полное великих

событий, обретений и потерь, взлетов и падений, оставил своим потомкам не

назидательное, но поучительное документальное повествование свидетеля Исто-

рии.

Г. А. Амирьянц, главный научный сотрудник ЦАГИ,

доктор технических наук

Ноябрь 2014 г., Жуковский

ТВОРЕЦ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ

Бориса Александровича Кудряшова (1917-1998 гг.) можно по праву отне-

сти к активным создателям ракетно-космической техники Советского Союза.

Прежде чем заняться главным делом своей жизни, он прошел непростой

путь. Трудной, но в чем-то обычной для довоенного поколения, была его моло-

дость: получил профессию в ФЗУ, работал на речных пароходах, учился в Казан-

ском авиационном институте. Уже в более зрелом возрасте завершил высшее об-

разование (диплом Московского авиационного института), окончил инженерные

курсы при МВТУ им. Баумана, Академию оборонной промышленности, написал

кандидатскую диссертацию, посвященную процессам в жидкостных реактивных

двигателях. Упорно работая, он стремился осуществить свою мечту, ставшую

целью жизни, - создавать ракеты для космоса и не только для него.

Так сложилось, что, выполняя важное задание Родины по изучению ракет-

ной техники Германии, он познакомился с выдающимся советским конструкто-

ром-ракетчиком С.П. Королевым. Да и где бы он ни работал - на производстве,

испытательных станциях или в конструкторских бюро, - профессиональная дея-

тельность сводила его со многими действительно талантливыми, блестящими

конструкторами и руководителями ракетно-космической промышленности: В.П.

Макеевым, Д.Д. Севруком, М.К. Янгелем В.П. Беляковым, Г.М. Табаковым, И.И.

Ивановым, В.П. Глушко, А.М. Исаевым и многими другими. Однако, по-моему,

характеристики, которые Б.А. Кудряшов дает этим известным людям, - сугубо

личное его мнение.

Особый вклад внес Борис Александрович в разработку одного из вариан-

тов двигателя лунной ступени ракетно-космического комплекса Н-1 (РКК Н-1),

который строился для полета человека на Луну. Последние трудовые годы своей

нужной и полезной для Родины жизни Борис Александрович посвятил новому

для себя делу - созданию криогенной техники, обеспечивающей получение, хра-

нение и заправку баков РКК криогенными компонентами топлив.

В воспоминаниях Бориса Александровича наряду с его работой очень

правдиво, честно и реалистично описаны события, происходившие в стране, по-

беды, горести и страдания наших людей, особенно во время Великой Отече-

ственной войны, и на этом фоне показана жизнь его семьи, родителей, детей,

друзей и товарищей.

Для укрепления могущества Родины он отдал силы, здоровье, неординар-

ный талант инженера, испытателя, конструктора и, как большинство здравомыс-

лящих граждан, тяжело пережил развал великой державы с ее уникальной (так

определил известный философ А.А. Зиновьев) цивилизацией.

А.М. Домашенко, главный специалист ОАО "Криогенмаш",

кандидат технических наук,

член-корреспондент Международной академии холода,

лауреат премии Совета Министров СССР

Сентябрь 2014 г., Балашиха

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ КУДРЯШОВ

И ЕГО "ИСПОВЕДЬ"

Кто такой Борис Александрович Кудряшов? Человек, который делал раке-

ты, чем занимался с молодых лет и до самой старости. А еще он любил своих де-

тей, заботился о родителях, обожал путешествия, восхищался природой, читал

"запоем", интересовался историей, ценил архитектуру, живопись и многое, мно-

гое другое.

Мне посчастливилось общаться с Борисом Александровичем все те годы,

когда он работал в ОКБ "Южное", а мы с его сыном крепко дружили, учились в

одном классе и заканчивали среднюю школу. И потом я встречался и достаточно

долго и интересно беседовал со старшим Кудряшовым, навещая семью младшего

в Жуковском во время моих приездов в московские края по служебным делам

или просто в гости.

Сын простого портного в провинциальном городке на Каме, где тогда по

традиции регулярно дрались татарские и русские обыватели "стенка на стенку"

(эту дикость еще мальчиком застал Борис), он в молодости увлекся идеей меж-

планетных полетов и стал настоящим ракетчиком. Умный человек, в любом воз-

расте упорно учился, совершенствовал свои знания, а когда было необходимо, то

и переучивался в зависимости от специфики работы: ФЗУ, Казанский, а затем

Московский авиационный институт, инженерные курсы при МВТУ им. Баумана,

Академия оборонной промышленности. Написал кандидатскую диссертацию по

одной из специальных тем своих повседневных исследований и опытных работ,

но не успел защитить, а экземпляры его научного труда были уничтожены в свя-

зи с истечением срока хранения секретных документов.

Руководитель среднего звена, непосредственно работавший со многими

главными конструкторами ракетных КБ, лично общавшийся с ними и в нефор-

мальной обстановке, в быту, Борис Александрович оставил любопытные впечат-

ления об этих людях, дела и заслуги которых не были известны даже их близким

родственникам, а лишь посмертно становились достоянием широкой публики,

так же как их фамилии и имена. Теперь открылось, что даже случаи трагической

гибели ракетчиков на работе представлялись, например, как авиационные ката-

строфы.

Непогрешимыми кумирами, судя по "Исповеди" Б.А. Кудряшова, главные

создатели ракетной техники не были. Люди с претензиями на исключительность

(потому и сделали так много), порой непримиримо соперничающие друг с дру-

гом, очень разные, совсем не идеальные по характеру, с личными недостатками,

некоторые даже с пагубными пристрастиями. Одно их роднило: беззаветная,

прямо-таки фанатическая преданность своему делу - ракетостроению.

Да, эти люди - не ангелы. (Таков и автор воспоминаний о них - святой и

грешный.) Но и жизнь их безоблачной не назовешь: крайне напряженный, нерв-

ный, изматывающий труд с постоянным риском, нередко нештатные ситуации,

сугубая секретность, непрерывная "опека" спецслужб, угроза за малейший про-

мах немедленно попасть в "места не столь отдаленные" (некоторые из них в са-

мом деле там побывали), а в сталинское время реальная возможность и похуже

получить наказание и т.д., и.т.п.

Борис Александрович отличался исключительной отзывчивостью и при

этом характер имел твердый, выработанный еще в юности во время работы су-

домехаником на речном флоте, да и от природы. Умел настоять на своих техни-

ческих решениях и где надо власть употребить. В "высоких" кабинетах москов-

ского министерства добивался законной премии для подчиненных, а у непосред-

ственного руководства - оплаты за сверхурочные работы для своих механиков на

испытательных станциях, за что сотрудники его очень уважали.

География рабочих мест Б.А. Кудряшова весьма обширна: Казань, после-

военная Германия (командировка для изучения немецких ракет), подмосковные

Химки, Подлипки и еще Златоуст, Днепропетровск, Балашиха. Связанные с эти-

ми местами события и люди, о которых он вспоминает и очень живо пишет со-

всем не книжным языком, интересны не только ему одному. Тем более что о дея-

тельности в отечественной ракетной отрасли публикаций до сих пор крайне ма-

ло. Кстати, из всех воспоминаний о ракетчиках, которые мне довелось прочесть,

это единственное, где автор сам рассказывает "о времени и о себе".

Не показной патриот и настоящий гражданин, которому "за державу обид-

но", Борис Александрович с горечью переживал крушение нашей супердержавы,

для укрепления могущества которой отдал столько сил, здоровья, ума и способ-

ностей. На склоне лет он крепко задумался об истории Отечества и стал искать

пути его возрождения. Все это отразилось в его записках, в "Исповедь" не во-

шедших.

Случалось ему ошибаться, но душой не кривил. Сам честный, он и других

призывал жить по совести и справедливости. А это совсем не просто и не легко.

Такой и была - трудной, но очень интересной - долгая жизнь этого незаурядно-

го человека - Бориса Александровича Кудряшова.

О.Г. Курындин, редактор (1972-2008 гг.) научных трудов

бывшего Всесоюзного НИИ трубной промышленности

(ВНИТИ)

Январь 2014 г., Днепропетровск

ДЕТСТВО

Чистополь. - Первые впечатления: кулачные бои обывателей "стенка

на стенку". - Житье-бытье детей и взрослых, семейное обустройство.

Школа комъюной молодежи (ШКМ). - Индустриализация и коллективиза-

ция, первые последствия. - Учеба, "запойное" чтение. - Увлечение радиокон-

струированием, рискованная добыча деталей. - Первые поездки по Каме. -

Выпуск из ШКМ

Я родился в 1917 году в Чистополе - провинциальном городе на Каме.

Первые мои воспоминания связаны с ожиданием отца после гражданской войны

из армии. Встретил я его недружелюбно, так как моя мама, обняв отца, заплака-

ла. Я еще был несмышленыш и не мог знать, что плачут и от радости.

Жили мы тогда в небольшом домике (флигеле, если можно его так

назвать), расположенном в глубине двора позади двухэтажного дома, который

занимали несколько семей. За нашим жильем, состоящим из "залы" с кухней,

был небольшой садик, спускающийся в овраг. С этого спуска была видна Кама, а

наши дома были расположены в переулке, из которого через какие-то кривые

улочки тоже можно было выйти к реке.

Отец, едва возвратившись, принялся за свое ремесло - портного. В кухне у

окна на двор стояла его швейная машинка "Зингер", и на ней он и работал при

открытых летом рамах. Часто со двора к нему на подоконник залетала курица,

которую он прозвал Наяшка.

Отцу мной заниматься было некогда. Редко, во время краткого отдыха, он

брал меня с собою, когда шел искупаться в Каме. Пытался и меня обучить пла-

ванию, но я этому плохо поддавался и купаться не привыкал.

В детстве я был слабым и болезненным мальчиком и меня не раз обижали

соседские ребята. Отец за меня никогда не заступался. Особенно досаждал мне

татарчонок из соседнего двора. Как-то, побитый им и плачущий, я повстречал

своего двоюродного брата, который был лет на пять старше меня и жил через пе-

реулок напротив. Узнав, почему я плачу, он сказал: "Да ты же сильнее его и

сможешь его победить!". Когда в следующий раз соседский татарчонок попытал-

ся меня в очередной раз побить, я оказал ему сопротивление и действительно

побил его.

Вообще, в то время в городе регулярно устраивались кулачные бои между

русскими и татарами. Обычно в одно из воскресений собирались у мостика через

небольшую речонку-ручеек, протекающую через город и впадающую в Каму.

Когда уже накапливалось порядком народа и с той и с другой стороны, первыми

начинали драться меньшие татарские и русские ребятишки, за них постепенно

вступались ребята постарше, после юноши, а затем, оттесняя эту мелочь, начи-

нали бой и парни, и взрослые мужчины. Применять какое-нибудь оружие или

прятать в рукавицы (бои происходили обычно зимой) какие-нибудь металличе-

ские предметы категорически запрещалось. Нарушивший это правило, избивался

дерущимися с обеих сторон.

В нашем переулке славой сильного бойца пользовался шорник Вагучов,

черный, заросший усами и бородой мужик. На бой он выходил с тремя своими

сыновьями и не раз бывал так избит, что его приносили домой замертво. Но ско-

ро он "оживал" (ведь били-то не насмерть) и в очередной раз отправлялся на бой.

Зимним моим развлечением, длившимся довольно долгое время, было ка-

тание на салазках по одной из улиц с крутым спуском к тому самому ручью или

просто блуждание с ними по задворкам и свалкам. Можно было не бояться по-

пасть под машину, так как в то время на улицах еще не было автотранспорта - ни

легкового, ни грузового. Близких товарищей тогда у меня не водилось.

Немного помню голодный 1921 год. Видимо, наш край самый тяжкий го-

лод обошел. Но все же и в нашем городке была устроена благотворительная дет-

ская бесплатная столовая. И мама меня туда водила. Несколько раз она получала

банки какой-то американской (видимо, специально для детей) мучной смеси

("Нестле", если я не ошибаюсь в названии). Помню, что часто совсем не было са-

хара и соли. Последнее помню потому, что один раз отец собрал какие-то вещи и

поехал менять их в Уфу на соль. Но быстро вернулся обратно: в дороге его

обокрали.

Вскоре отец стал "выходить в люди", и мы переехали из своего "флигеля"

(он был не наш, а мы его снимали у хозяйки двухэтажного дома "нашего" двора)

на квартиру, занимавшую половину кирпичного дома той же владелицы. Эти по-

стройки были расположены на одной из центральных улиц города, носившей ра-

нее название Дворянской.

Двор был обширный, с кирпичными и деревянными сараями, с амбарами и

коровниками в задней части. В нем стояли два дома: большой, двухэтажный, с

четырьмя квартирами и малый с двумя. Позади двора находился большой фрук-

товый сад, а за малым домом еще и палисадник с китайкой.

Все квартиры занимали шесть семей разного достатка. Хозяйка жила с

родственниками в передней части большого дома, далее парадной лестницы ко-

торого меня не пускали. Этажом ниже размещались бывшие владельцы парохо-

дов Рукавишниковы, и еще там проживал с семьей нотариус Никольский. Нако-

нец, в полуподвальном этаже задней части этого дома ютилась семья какого-то

мелкого служащего Смирнова. Доступ мне был только в квартиры нотариуса,

куда я однажды был приглашен на день рождения его дочери, да Смирновых, ку-

да звала меня мать их сыновей, когда уходила на работу, "поиграть с ребятишка-

ми". Оба брата были моложе меня, но я охотно к ним ходил, так как только в их

компании чувствовал себя свободным. Чего мы только не вытворяли в отсут-

ствие родителей!

У нас, в передней квартире маленького дома, была небольшая комната-

мастерская отца, еще темная комнатка рядом с ней, где спала моя бабушка - мать

отца, кухня, зальце на три окна на улицу и спаленка отца с матерью. Бабушка

была уже старенькой, почти никуда не выходила, вечно на кого-то была обижена

и, когда по воскресеньям уходила в церковь и я ее спрашивал: "Куда ты, бабуш-

ка, пошла?", отвечала всегда одинаково: "Куда, куда... На Кудыкину гору!". Я не

помню ни одного разговора с нею.

В целом во дворе было очень много детей самого различного возраста. К

нам приходили играть и из соседских дворов, и других, расположенных через

улицу. Но забавлялись большей частью на большой зеленой лужайке, находив-

шейся на некотором возвышении над улицей, или просто на тротуарах. Сюда

прибегали и татарчата с недалекой Татарской улицы.

Обычно весной первыми начинались бабки, или, как иногда называли эту

игру, козлы. Играли в прятки, в мяч, в догонялки, устраивали цирковые пред-

ставления, упражнялись на турнике, пускали в небо змеев. Ночами лазили в хо-

зяйкин сад и обирали ее яблоки, груши и китайки. И что удивительно - я не пом-

ню ни одного случая драки. Это я объясняю тем, что обычно играли вместе и

мальчишки, и девчонки и все мы не были ровесниками.

Но самое интересное и примечательное происходило иногда вечером, ко-

гда мужчины, почти все еще молодые, приходили с работы, или в воскресенье.

Собиралось все население двора и близлежащих дворов. И играли в лапту. По

мячу били взрослые, а ребятишки бегали. (Не буду здесь описывать правил игры,

хотя она того и заслуживает.) Несмотря на то, что "забойщики" располагались в

глубине двора, мяч не раз при удачном ударе улетал за ворота. Он был сплошь

резиновый небольшого размера, и если попадал в руки того, кто посильнее, то

удары от него были очень болезненны. Настолько, что иногда хотелось запла-

кать.

Я отличался в цирковых представлениях, ухитряясь пролезать через "за-

мочную скважину" (этот номер мы видели в приезжавшем в наш город цирке).

Она представляла собой вырезанное в листе фанеры круглое отверстие, через ко-

торое едва могла пролезть голова, с завершающим его небольшим прямоуголь-

ником. Не было мне равных, несмотря на мой детский возраст, и в упражнениях

на турнике. Много номеров я знал и умел исполнять, в том числе и висеть на

ступнях ног, а затем вдруг спрыгивать головой вниз с турника. Как сейчас пом-

ню, один раз я сорвался из такого висячего положения и больно ударился голо-

вой об землю. Но все заживало, все проходило.

Я рос, и радиус моих путешествий по городку увеличивался. Начались

прогулки с товарищами и по "главной" улице, на которой мы охотились за ко-

робками из-под папирос и фантиками от конфет. Тогда все дети их усиленно со-

бирали. Все это происходило, насколько я понимаю сейчас, в разгар НЭПа. Кру-

гом открывались частные лавочки, мастерские, пекарни, и вскоре я стал ходить

за свежим хлебом в одну из них. В магазинах появились сладости, колбаса. И по

воскресеньям родители посылали меня за конфетами. В это время, но не очень

долго, мы посещали с отцом и матерью какую-то общественную столовую. Обе-

ды покупались заранее на целый месяц. У каждого было свое закрепленное место

и определенная очередь. Хорошо помню запахи этого времени. На "главной"

улице было несколько пивных, и из них пахло добротным пивом и пищей.

Как-то раз зимой, рано утром, отец взял меня с собой на базар. Туда нужно

было приходить с рассветом. Чего-чего только не было на этом базаре! Больше

всего мне запомнились маленькие игрушечные салазки. Но отец купил мне

настоящие детские санки. Дома я сам приделал под углом к ним боковые ограж-

дения, и у меня получились настоящие сани, которые стали моими всегдашними

спутниками.

Помню пожар, который случился у нас во дворе, в задней его части, в ко-

ровниках за амбаром. Отец и мать в тот вечер собирались в театр. Вдруг моя

двоюродная сестра Нина выскочила из туалета, где она кормила помещенного

туда недавно народившегося теленка и закричала: "Пожар! Горим!".

Начался переполох. Из квартир стали вытаскивать вещи на улицу, меня от-

вели к знакомым. Но пожар вскоре потушили. Хлева немного обгорели. Но что

странно, во время пожара пропала большая часть нашего белья, которое мама

перед этим постирала и повесила просушить на чердаке над сараями.

Прошло следствие, подозревали и мою сестру Нину, что будто это она во

время дойки запалила случайно коровник. Но подозрение отпало. Это было, по-

жалуй, зимой 1924 года.

А на следующее лето или через год отец сумел выстроить себе собствен-

ный дом на ближайшей к нам 1-й Татарской улице. Тогда там жили только тата-

ры. И вслед за отцом купил соседний двухэтажный дом и переехал туда его хо-

роший товарищ сапожник Константин Иванович Шумилов.

Как-то в начале лета я прибежал с улицы домой. Отец и мать сидели за

столом. Мама говорит мне: "Скажи: слава Богу!" - "Зачем?" - "Скажи!" - "Слава

Богу!" - повторил я. И тут мама сообщила мне, что пригнали с Вятки срублен-

ный там для нас дом. Плотогонщики и взялись его строить. Вначале бревна вы-

таскивали на берег, после перевозили на лошадях на отведенный отцу пустой

участок. А я все время бегал на Каму и носил плотовщикам завтрак, обед, ужин,

всякие пирожки. После этого стали складывать стены из бревен, прокладывая

между ними паклю.

Дом делали пятистенный. За лето его построили, и к зиме мы туда пере-

ехали, хотя никаких сеней и даже лестницы не было. Дверь с улицы открывалась

прямо на кухню, и в нее врывался холодный воздух. Первый год было очень хо-

лодно, хотя в помещениях сложили две печки: в зальце круглую "голландку", в

кухне обычную русскую. Во время строительства отец ежедневно выпивал с

плотниками, а по окончании работ напился так, что лежал какое-то время совсем

без сознания.

В этот год появилась на свет моя первая сестра, Аля. И мне частенько при-

ходилось нянчиться с нею.

Следующим летом сделали просторные бревенчатые сени и крыльцо. По-

строили коровник и вновь купили корову. Прежнюю зарезали на мясо, когда

начали строить дом. Отец взял меня на задний двор, где привязали корову, и, ко-

гда мясник вонзил нож в ее горло, она так страшно закричала, что я плача убе-

жал, и до сих пор эта картина убийства коровы часто возникает у меня перед гла-

зами.

Участок, где стоял наш дом, был очень большой, заросший бурьяном.

Лишь в конце его росло несколько кустов да с правой стороны бузина. На своей

земле мы в первую же весну посадили вилков шестьдесят капусты, помидоры,

огурцы, свеклу; я посеял морковь, бобы, горох. Большую часть участка заняли

картофелем.

Рядом на несколько меньшем, совершенно голом наделе, жили в трех рас-

положенных один за другим домах три татарские семьи: в переднем бывший

мулла с двумя сыновьями и двумя дочерьми, за ним каменщик с сыном и двумя

дочерьми, и в заднем две незамужние женщины.

Двор наш был плохо огорожен и для меня представлял широкое поле дея-

тельности. Здесь мы играли с соседями-татарчатами в разбойники, устраивали

целые сражения. Отсюда я лазил по соседским садам (два из них имели общие

границы с нашим забором позади участка). Во дворе я показывал различные фо-

кусы, ездил на трехколесном велосипеде без шины на переднем колесе. (Отец

купил мне его в качестве подарка ко дню рождения где-то на барахолке.)

Вообще, подарками меня не баловали. Самый дорогой был именно этот ве-

лосипед. Потом помню большой резиновый мяч, который прокололся (наверное,

он был уже неисправен при его покупке и умело подклеен). Однажды мама пода-

рила к моему дню рождения рубашку с вышитым воротником, а, когда я был уже

более взрослым, отец купил мне книгу Жюля Верна, а в другой раз книгу Андре-

ева "Рассказы", которая была мне совсем не по возрасту. Там были описаны вся-

кие случаи с молодыми людьми в пору их полового взросления, рассказано об

изнасиловании девушки на глазах любящего ее юноши кучкой каких-то отбросов

общества.

Между тем я подрос и поступил в первый класс (еще в то время, когда жи-

ли на квартире). Отдали меня учиться в так называемую полевую школу: она

находилась на самом краю города, а дальше начиналось поле. Ее здание было де-

ревянное, одноэтажное, очень небольшое. Здесь получали только начальное, че-

тырехклассное образование. Ходить туда было далеко, но я радовался, что зани-

маюсь именно в этой школе. У нас был очень молодой, преданный своему делу

учитель Федор Иванович Бакаров. Его образ и сейчас стоит мысленно перед мо-

ими глазами. Стройный, всегда спокойный, очень внимательный и ласковый.

Учился я посредственно, только в математике показал значительные успехи. Фе-

дор Иванович часто занимался с нами счетом в уме. И когда отвечали неверно,

он обычно обращался ко мне, и я всегда давал правильный ответ.

Это было давно, и из всех событий я хорошо помню лишь несколько. В

первые же дни пребывания в школе моя одноклассница Нина Попова предложи-

ла мне остаться после уроков в классе. И думаете для чего? Она учила меня це-

ловаться!

Помню случай, который до сих пор мучает мою совесть. Каким-то образом

я умудрился брызнуть ручкою чернилами в тетрадь впереди сидящего ученика.

И после, как ко мне ни приступали, как ни доказывали по цвету чернил, что

именно я это сделал, я упорно отказывался и так и не признался, чем вызвал воз-

мущение даже Федора Ивановича.

Было и такое. Ученик второго класса Славик Муравьев, мальчик упитан-

ный, значительно выше меня, на переменах все приставал ко мне с угрозами,

грозился побить и пр. И вот как-то мы с ним встретились нос к носу на улице. Я

хотел было проскользнуть мимо (боялся его), но он меня остановил и ударил по

лицу. Пришлось ответить. И вдруг случилось неожиданное. Он наклонил голову

так, что уже не мог видеть меня, и стал наступать, размахивая что есть силы ру-

ками. Тут-то я и воспользовался этим неожиданным поворотом драки. Глядя за

ним во все глаза, я все время ударял ему снизу в лицо, не подставляясь сам, и так

вошел в какую-то ярость, что все его лицо раскровенил. И неизвестно, чем бы

все кончилось, если бы не случился совершенно неожиданно рядом Федор Ива-

нович, не развел и не успокоил нас. Какой уж разговор он вел с нами, я сейчас не

помню.

Кстати, мать этого Муравьева была тоже женщиной очень полной. Отец

шил на нее пальто. И вот однажды, работая, он слышит, что кто-то стучит в окно

с улицы. А калитка у нас не запиралась, и лишь ее раствор ограничивался цепью,

чтобы не выходила на улицу корова, но та все-таки иногда ухитрялась протис-

нуться на улицу. Выходит отец и встречает у ворот эту самую Муравьеву, кото-

рая никак не смогла пройти через ограниченно открывающуюся калитку. "У нас

здесь и корова проходит", - заметил очень нетактично отец и, сняв цепь, пропу-

стил заказчицу, пришедшую на примерку пальто.

И еще один случай припоминается мне. Отец шил пальто директору нашей

школы Сергею Ивановичу Лебедеву. И тот однажды, а он жил в доме во дворе

школы, останавливает меня и поручает передать отцу "приклад" к пальто: пуго-

вицы, специальную волосатую ткань и пр. А в это время к школе пристраивали

новые помещения. И вот работавшие плотники окликают меня: "Эй, малыш! Не

нужно ли тебе ужа?". Они только что обнаружили и поймали его. Я согласился

взять. Они завернули ужа в газету, и я понес домой два свертка.

В то время отец обучал портняжному ремеслу двух девушек. Когда я при-

шел домой, ученицы работали в мастерской, а отец примерял в зальце пальто за-

казчику. С вполне определенной задумкой я положил оба свертка на каток (так

называется стол, на котором обычно шьют сидя, скрестив ноги), сказал, что это

приклад от Лебедева, и пошел в зальце. Я был уверен, что любопытство заставит

будущих портних развернуть свертки. Так оно и случилось. Вдруг раздался ду-

шераздирающий крик. Отец, бросив заказчика, стремглав кинулся в мастерскую.

Я пошел за ним, уверенный, что и он посмеется моей шутке. Но отец основа-

тельно отшлепал меня и выкинул ужа в палисадник перед домом. Больше я этого

ужа не видел.

Вспоминаю, что класса с четвертого у нас была введена так называемая

бригадная форма обучения. Учащиеся разбивались на бригады с таким расчетом,

чтобы в каждую входили и сильные, и слабые ученики. Были выделены специ-

альные часы для самостоятельной бригадной работы и назначены бригадиры.

Одним из них был я. После самостоятельных занятий кто-то из учеников отвечал

преподавателю, а его оценка ставилась всем членам бригады.

Можно было бы при желании вспомнить и другие случаи, но хватит. Разве

сказать, что в школу мы ходили мимо тюрьмы, в которой, много позже, отбывал

свой срок диссидент Орлов.

Здесь, в этой полевой школе, я встретился и стал дружить с Сергеем Охо-

тиным, а затем и с его сестрой Ольгой. Это были дети из бывшей дворянской се-

мьи. Их отец, Павел Александрович Охотин, в прошлом белый офицер, в совет-

ское время до самой своей естественной смерти работал в городе адвокатом. А

мать, Нина Васильевна Охотина, по специальности зубной врач, в то время при-

нимала пациентов на дому. Была у них и бабушка, тоже Нина Васильевна. Жили

они на той же бывшей Дворянской улице, только ближе к центру, в престижной

ее части.

Был у них не один, а два дома. Один полутораэтажник фасадом на улицу, а

другой - вместительный флигель в глубине двора с тремя входами: черным на

кухню, парадным в небольшую прихожую и третьим с застекленными дверями

на веранду в саду. Во дворе было много построек, в частности баня. За флигелем

находился большой ухоженный фруктовый сад с аллеями. В углу в задней части

сада рос большой вяз, к одной из мощных ветвей которого были прикреплены

качели, а среди его кроны была устроена Сергеем специальная смотровая пло-

щадка.

Сергея в школе не то чтобы не любили, а преследовали как малыша, не

умеющего постоять за себя. И вот я частенько шел провожать его домой. Сергей

не особенно успевал по математике, и мы вместе стали делать у них дома уроки.

Мне очень нравилось бывать в этой семье, в их просторном доме, в саду, всегда

полном фруктами, а к сезону и ягодами. Иногда я с ними обедал. Здесь же при-

страстился к чтению. Был в их доме полный книгами шкаф, комплекты "Нивы"

за несколько лет. Первыми книжками, прочитанными у них, были "Фриц и Мо-

риц шалуны" и т.п. Затем я "проглотил" несколько книг Чарского, много произ-

ведений Жюля Верна, очень много Джека Лондона и др.

Бабушка единолично вела все их домашнее хозяйство и, если выпадало

время, подолгу читала - какие-то книги Марлинского и еще другие. И Сергей, и

Ольга учились играть на фортепьяно и французскому языку. Моя мама, следуя

примеру, пыталась и меня обучить этим благородным наукам. Но из меня ничего

не вышло. Слуха у меня не было никакого. А занятия французским настолько от-

влекали меня (ведь мне хотелось и побегать, и поиграть), что я стал не успевать в

школе.

Но все когда-нибудь кончается, и всегда найдется место новому. Началь-

ное обучение завершено, и нас перевели в полную среднюю школу, в здании

бывшей мужской гимназии, в 5Б класс. К старым друзьям прибавились новые (не

все наши одноклассники продолжили учебу в средней школе), появились другие

учителя, мы попали в иное окружение. И в стране жизнь совершенно изменилась.

Выше я вспоминал и излагал события не всегда в той последовательности,

в которой они происходили. Но период учения в школе комъюной молодежи

(ШКМ), как она тогда называлась, вообще запомнился мне как какая-то путаница

всего, что тогда происходило со мной и вокруг меня.

Прежде всего, попробую разделить все события по их содержанию: пол-

ный ход индустриализации в стране и начало коллективизации сельского хозяй-

ства; учение в школе и наши, мои и моих сверстников, другие занятия в это вре-

мя; увлечение радиоприемниками; первые плавания по Каме и лесозаготовки.

Индустриализация и коллективизация в первую очередь коснулись нас тем,

что из продажи постепенно исчезли все продукты. Началось нормированное рас-

пределение хлеба. Все вступили пайщиками в потребительскую кооперацию, но

по специальным книжкам кооператорам мало что выдавалось. В магазинах все

полки были забиты какими-то заменителями кофе.

Портные города объединились в артель "Прогресс". Отец стал ее председа-

телем. Помню, что на главной улице города они арендовали помещение, куда и

переместили свои швейные машинки. Отец занимался административными де-

лами, принимал утильсырье, заказы, и, как один из лучших мастеров, выполнял

обязанности закройщика. Вообще, портные от этого объединения выиграли. Ра-

ботать совместно стало веселее. Недаром именно в это время иногда устраива-

лись увеселительные вечера, где выпивали (очень умеренно), закусывали (по

необходимости тоже умеренно) и танцевали. Все это происходило в том же са-

мом помещении, где днем работали, лишь машинки расставляли по углам и уби-

рали в другие комнаты.

Нас, учеников, в начале коллективизации неоднократно возили смотреть

вновь созданные колхозы. Но эти экскурсии сводились к нашей кормежке в кол-

хозной столовой, а если дело было весной, то угощали прямо на угодьях из пере-

движной полевой кухни. А в старших классах, особенно в седьмом, мы иногда

помогали сельскохозяйственным коллективам. Более сильные работали помощ-

никами трактористов. Я и несколько других ребят сажали деревья. Трудились мы

и на сенокосе: подбирали сено.

Все другие события в деревне как-то проходили мимо нас. Правда, одна-

жды, когда я шел по городу, по улице, ведущей к Каме, проехала длинная колон-

на подвод со скарбом и сидящими на них людьми. Лишь позже я понял, что это

везли раскулаченных. Я был тогда глубоко аполитичным, да и вообще не помню

никаких разговоров о политике ни между учениками, ни среди наших родителей.

В отношении пищи мы все более рассчитывали на свой огород и на корову.

Летом всю скотину города переправляли вплавь через небольшой пролив на ост-

ров посреди Камы, одна часть которого была покрыта сплошными зарослями

тальника и густой травой, а другая, обращенная к судоходной части реки, служи-

ла отличным песчаным пляжем для отдыхающих горожан. Для дойки коров

утром и вечером их хозяйки переправлялись на остров специальным паромом. И

раньше я ежедневно летом ходил с утра на базар и продавал за 20 копеек чет-

верть молока, а затем на полагающиеся мне из вырученных денег 5 копеек поку-

пал, выстояв очередь, отличную французскую булку. Теперь же все молоко ухо-

дило на внутренние нужды семьи, тем более что у меня появилась и вторая сест-

ренка, Рита.

В это же время в городе сломали и три церкви: татарскую со всеми по-

стройками, затем Спасскую, стоявшую в самом центре, и еще одну, очень высо-

кую, из красного кирпича, что была на самом возвышенном месте. По какой-то

причине я на этих варварских действиях не присутствовал. Но однажды в начале

занятий, кажется, в седьмом классе сидевший на передней парте Женька Мокро-

усов, которого за что-то мы все звали "жидом", и он не обижался, вдруг обернул-

ся, перекрестил нас большим, возможно, позолоченным крестом и тотчас спря-

тал его себе за пазуху. Как он после нам сказал, это он раздобыл при разрушении

Спасской церкви.

Учились мы тогда ни шатко, ни валко. Считалось необходимым успевать

лишь по математике (преподаватель Александр Николаевич Косарев), физике

(учительница Галина Александровна Гордеева) да химии (учитель Оберюхтин).

По литературе "проходили" что-то Ляшко, "Правонарушителей" Сейфуллиной,

"Соть" Леонова, "Разгром" Фадеева, "Чапаева" Фурманова. А было ли что-

нибудь из классической литературы, не помню. На внеклассных занятиях мы -

во всяком случае, та группа учеников, к которой относился и я - прочли "Капи-

танскую дочку", "Повести Белкина", "Дубровского" А.С. Пушкина.

Вообще, мы читали очень много, не в пример нынешним молодым людям,

правда, часто в ущерб основным занятиям. Спрячешься за спину впереди сидя-

щего ученика, раскроешь на коленях книжку - и забудешь про урок. Если кто-

нибудь из нашей компании доставал какую-нибудь интересную приключенче-

скую книгу, она по очереди (только на день!) обходила всех. Это были сочине-

ния Жюля Верна, в первую очередь его знаменитые "Дети капитана Гранта", "20

тысяч лье под водой", "Таинственный остров". Затем последовала бесконечная

вереница других: "В 80 дней вокруг света", "Плавающий остров", "Упрямец ",

"Из пушки на Луну" и "Вокруг Луны", "500 миллионов", "Робур завоеватель",

"Зеленый луг", "Морской Змей"... Читали повести Майна Рида "Кварт", "Всад-

ник без головы", "Водою по лесу" и др. "Проглотили" массу произведений Фе-

нимора Купера, Конана Дойля (разумеется, "Приключения Шерлока Холмса",

"Приключения бригадира Жерара"), Вальтера Скотта, Герберта Уэллса, Луи Жа-

колио и Луи Буссенара. Кроме того (уже не помню авторов) прочли "У подножия

трона", "Приключения Хрума" (о крысе), "Харита", и, конечно же, Марка Твена

"Приключения Тома Сойера", "Приключения Геккельберри Финна", "Том Сойер

сыщик", "Том Сойер в Африке".

Ни в футбол, ни в волейбол мы в то время не играли и их не видели. Ведь

не было не только телевидения, но и радио. Но многие из нас занимались кон-

струированием приемников, и я том числе. Однажды по пособию "Как конструи-

ровать радиоприемники" собрал детекторный: на ламповый не было денег. Пе-

ременные конденсаторы, катушки, аккумуляторы и батареи делали сами.

В этой связи помню, как мы - я, Николай Неклепаев и Африкан Егоров -

своровали в пионерском клубе большую катушку с проволокой ПШО-0,2, что

значит "провод в шелковой оболочке 0,2 мм толщиной". Вообще, в это культур-

ное заведение мало кто ходил, радиокружка в то время в нем не было, а вот в од-

ной из комнат в шкафу мы заметили большую катушку этой проволоки.

Придумали план похищения. Оставили отпертым окно на чердаке. И как

стало темно, пробрались через него внутрь. Забрали катушку. А вот когда стали

слезать с крыши, нас из своей квартиры, что находилась тут же, заметил сторож.

Во двор клуба слезли Неклепаев и Егоров. Я же спрыгнул в соседний, примыка-

ющий. И тут страшно залаяла и кинулась ко мне большая собака. К счастью, она

была на цепи, а цепь привязана к проволоке, протянутой поперек двора. Бросил-

ся к воротам - они заперты изнутри. При поднятом шуме, крике, лае собаки и

грохоте цепи, путаясь в запорах, я все же быстро сумел открыть их, выбежал и

спрятался за один из ларьков, расположенных напротив. Вскоре ко мне присо-

единился и Егоров, а Неклепаев пропал. Долго мы дожидались Николая возле

клуба и после у его дома. Но напрасно. "Попался, - решили мы. - Завтра придут

и за нами". Катушка была у Егорова.

Каково же было наше удивление, когда на другой день мы встретились с

Неклепаевым. Оказывается, он спрятался во дворе клуба в выгребной яме. Во-

круг ходили люди с фонарем, но туда никто заглянуть не догадался. Так спасся и

он. К слову сказать, Африкан Егоров был хитроумен на всякие выдумки. Во дво-

ре его дома (у них был собственный полутораэтажный довольно большой, но

старый дом) он провел телефон между жильем и сараем. Составлял из серы, се-

литры и угля порох и взрывал эту смесь. В подвале сделал установку, на которой

создавал мощную вольтову дугу, которая разряжалась с большим грохотом. Для

этого он одновременно включал несколько десятков электрических лампочек.

Конечно, их нужно было где-то достать. И вот для этого мы с ним учинили

настоящий грабеж во всех общественных туалетах, в Доме учителя (в библиотеке

и за сценой зала), в поликлинике и других местах.

Одним летом отец купил лодку, которую назвал "душегубкой". И в самом

деле, на ней можно было находиться вдвоем, лишь не допуская излишних дви-

жений, иначе она опрокидывалась. Когда нам нужно было поменяться местами,

мы делали это с большими предосторожностями.

Вначале отец разрешал мне ходить по реке лишь с ним. Я не умел и за всю

жизнь так и не выучился плавать, хотя и не раз пытался различными путями,

вплоть до того, что останавливал лодку на глубоком месте, прыгал в воду, а за-

тем с большим трудом добирался до нее и влезал на борт. Но скоро я стал безбо-

язненно управлять этой посудиной и один. И очень часто. (Как говорит послови-

ца, кому суждено быть повешенным, тот не потонет.) Я любил грести против те-

чения. Уплывал вверх по Каме все дальше и дальше, вплоть до Змиева - это ки-

лометров двадцать от нашего города.

Позже отправлялся на несколько дней пожить одному за Камой. Возьмешь

удочки, наберешь обычно картофеля, огурцов, моркови, лука, помидоров со сво-

его огорода, возьмешь краюху хлеба и обязательно каких-нибудь книг (в то вре-

мя в библиотеке, где я пользовался авторитетом, как постоянный читатель, мне

выдавали целое собрание сочинений А.П. Чехова, А.Н. Островского) и отправля-

ешься на четыре-пять дней за реку. Быстро построишь шалаш из тальника и за-

гораешь, читая под солнцем книги. Рыбы ловилось у меня мало и все больше

мелкой, но и из нее я варил уху. Съешь все привезенное из дома - и обратно в

город.

Были и более серьезные поездки по Каме. Летом вся отцовская артель

обычно уходила в отпуск. Все вместе недели на две-три выезжали в Змиево заго-

тавливать дрова на зиму. Обычно отправлялись на четырех-пяти лодках, боль-

ших, вместительных. Плыли до Змиева не на веслах, а вели лодки бечевой. При-

быв, разбивали на берегу палатки, некоторые семейные, а некоторые холостяц-

кие. Невдалеке от остановки (обычно не более часа пешей ходьбы) выделялся

участок для заготовки дров. С раннего утра все шли туда валить сухостойные де-

ревья. Женщины оставались в лагере готовить пищу, я же уходил с мужчинами.

Помогал обрубать сучья со сваленных деревьев, иногда выполнял задание сбе-

гать в лагерь за чем-нибудь.

Поздним вечером или ранним утром портные-рыболовы обеспечивали об-

щий котел рыбой. Когда улова не случалось, то варили супы из просушенной на

солнце говядины. Иногда приходилось ездить за покупками в город или подку-

пать что-нибудь у окрестных местных жителей, в большинстве татар.

Одним летом на заготовку дров поехали так же коллективом на старую

Каму (старое русло реки). Этот случай запомнился лишь тем, что добирались до

места поздней ночью, перетаскивая лодки через мели, да тем, что по прибытии

быстро была сготовлена "двойная" уха из рыбы, выловленной бреднем в каком-

то пруду (вероятно, браконьерским способом). Двойная уха - это когда варятся

сначала щуки, ерши, окуни, затем вся эта рыба выбирается из котла, и загружа-

ются лини и другая "благородная" рыба. Чрезвычайно вкусно.

Теперь следует сказать о том, как мы кончали седьмой класс ШКМ. Сроч-

но потребовались промышленности новые кадры. И последовало указание из

двух седьмых классов сформировать один "ударный", который должен был за

год пройти обучение в восьмом и девятом (десятых тогда не было). Предполага-

лось средние школы закрыть, а оставить лишь рабфаки (рабочие вечерние сред-

ние школы), ремесленные училища и ФЗУ.

"Ударный" класс был сформирован в основном из 7А, где учились наибо-

лее сильные. Из нашего 7Б почти никто туда не попал. Наш же класс был значи-

тельно пополнен слабо успевающими учениками из 7А и стал многочисленным.

Был к нам назначен новый молодой учитель математики Николай Андрианович

Зубков (Никанзуб, как мы его называли по аналогии с прозвищами учителей из

книги "Дневник Кости Рябцева" уже позабытого мной писателя. Там фигуриро-

вали, например, Елицкитка и Никанчкот).

Математику, особенно алгебру, я совершенно перестал понимать и в ней

начисто не разбирался. Но так или сяк, выпускные экзамены за ШКМ были,

словно в тумане, сданы, и нам выдали определенные свидетельства. Многие из

моих теперь уже бывших друзей, в том числе и закадычные Павел Бочкарев,

Леонид Воскресенский, Талгат Сафин, уехали поступать в техникумы или другие

учебные заведения. Кто-то пошел в городское ФЗУ и ремесленное училище, не-

которые стали работать. Я пытался получить направление в Казанский электро-

техникум, но в РОНО мне чиновник заявил: "Если бы ты был татарин, то я дал

бы тебе путевку, но ты русский, и я этого сделать не могу ". В ФЗУ меня не при-

няли, годом не вышел: туда принимали лиц с шестнадцати лет, а мне было всего

четырнадцать.

НАЧАЛО ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ

Бюро инвентаризации. - Обучение в ФЗУ. - Производственная практи-

ка на речных судах, происшествия. - Выпуск судомехаников из ФЗУ. - Вто-

рая навигация, механик на землесосе, опасные случаи. - Увольнение со скан-

далом. - Новое место работы - буксир "Висляна"

В это время в городе началась сплошная инвентаризация жилого фонда. Из

Казани приехало соответствующее начальство, обмерщики и оценщики. Из

местных набирали лишь подсобных рабочих, для того чтобы таскать рулетку и

лазить по замеряемым участкам (зимой, как правило, в сугробах). И вот почти

год я трудился подсобным рабочим в инвентаризационном бюро при горсовете.

Последнее время был расчетчиком (вычислял площади и объемы участков и до-

мов, а также их стоимость).

Работал я в паре с обмерщиком Макаровым из Казани (имени его не пом-

ню). Ему, как иногороднему, приходилось голодно, хуже по сравнению с нами. И

не раз мы заходили к нам домой, и я просил для него краюху хлеба. А обмер мы

начинали с составления плана жилья и первым делом шли обмерять кладовые. И

случалось, что мой начальник утаскивал с собой из какого-нибудь чулана кусок

сала или что-нибудь еще. Правда, бывали случаи, что нас угощали и сами хозяе-

ва. Помню, как при обмере одного из татарских домов нас усадили на ковер на

полу и угощали превкусным пирогом, не помню уже с чем, но с чем-то мясным.

Наелись тогда "от пуза".

Вообще, мы ежедневно вторгались в человеческую повседневность в ше-

сти-семи жилищах и наблюдали там различные житейские ситуации. Один дом

только еще достраивается, другой только на днях заселили. Этот маленький до-

мик тоже недавно построен, он об одном всего-навсего окне, и в нем ужасно хо-

лодно, женщина с ребенком, муж на работе. А вон в том лежит больная. Вот дом

на окраине городка с небольшим перекрытым сплошной крышею двором, так что

со стороны поля можно свободно пройти над ним, настолько он занесен снегом.

Большинство семей, видно сразу, живет еле-еле сводя концы с концами, но мы

попадали и к довольно зажиточным хозяевам: в комнатах масса различной мебе-

ли, кровати, на которых высятся горы подушек.

Один раз нам случилось обмеривать дома квартала, близкого к центру (на

центральных улицах нам работать не приходилось). И я там встретился со своим

товарищем, с которым мы проучились с первого по седьмой класс. Помню его

фамилию - Хитрово. Он сидел за каким-то низеньким столиком посреди комна-

ты, обложился кругом учебниками и готовился к экзаменам в институт.

А год спустя в порядке исключения (мне все еще было 15 лет) по просьбе

отца меня приняли в ФЗУ на отделение судомашинистов. В училище готовили

также токарей и фрезеровщиков.

Началось обучение. Оно состояло из производственного и теоретического.

Для первого использовали методику Центрального института труда (ЦИТ). Вна-

чале обучали ударам молотком-ручником. Посреди мастерской стояла колода, на

которой был установлен металлический боек. Обычно по нему один раз ударял

инструктор (был у нас вначале такой Сейфуллин), а потом по очереди мы, окру-

жавшие эту колоду. Одновременно учили правильно держать пилу в ходе резки

металла. Инструмент при этом был деревянным. Нужно было двигать взад и впе-

ред по куску дерева этой имитационной пилой, удерживая ее строго горизон-

тально.

Следующий этап. Каждому выдали по листу железа (стали), и нужно было

его, зажав в параллельных или стуловых тисках, разрубить зубилом на несколько

частей. При этом следовало глядеть на острие, а не на боек инструмента и вы-

полнение операции довести до автоматизма.

Потом мы обрабатывали все шесть поверхностей пластинки размером око-

ло 100?100?15 мм. Сначала одну из сторон обрубали зубилом. Вслед за этим

плоскости опиливали под угольник сначала драчевым напильником, а затем бо-

лее мелким. И под конец изделие шабрили, пригоняя на специальной плите с ис-

пользованием краски.

А уже после этого следовало изготовление болта и гайки с обработкой до

образцового состояния, угольника, кронциркуля, циркуля и тисков. Я оказался

по успехам в этой работе не последним. Но некоторые ученики достигали удиви-

тельных результатов. В их числе были Кисарев и Тихонов, которые до ФЗУ уже

работали на судах речного флота. Они закончили программу ранее других, и им

было поручено изготовить какой-то удивительный письменный прибор для ди-

ректора ЦИТ Губеева.

Теоретическое обучение включало такие курсы, как "Паровые машины",

"Паровые котлы", "Парораспределение", которые вел преподаватель Ляпин, а

также и общеобразовательные предметы - математику и русский язык и литера-

туру. Одновременно с производственной специальностью нам предполагалось

дать и среднее образование. Но что-то вдруг изменилось в политике просвеще-

ния, и нас весной 1934 года выпустили из ФЗУ судомашинистами разных разря-

дов. Мне был присвоен третий, а вот Кисарев и некоторые другие получили пя-

тый.

Вначале я очень уставал, тем более что ходить в училище приходилось да-

леко, почти через весь город. Вернусь, бывало, домой после занятий и сижу око-

ло окна, смотрю бесцельно на улицу. Но иногда брал в руки учебник по физике

за седьмой класс и пытался вспомнить то, что уже должен был хорошо знать.

Где-то теплилась надежда, что я продолжу обучение.

Прежде чем перейти к дальнейшей нашей судьбе остановлюсь на атмосфе-

ре в ФЗУ. Все мы были очень дружны. Я не помню драк, кроме товарищеских

потасовок. Так, один раз мой друг Вадим Ковалевский, который не курил, принес

в училище папиросы. И угостил одного из нас, Першина. Тот закурил, затянулся

- и вдруг папироса взорвалась: Вадим начинил ее порохом. Першину опалило

лицо, подгорели брови и ресницы, и он долго гонялся за Ковалевским, горя же-

ланием побить его, но в конце концов отступился.

Помню хорошо и другой случай. После практического обучения и обеда

несколько человек из нас переваривали плотную пищу, лежа на кушетке перед

новым, только что построенным учебным зданием. И видим: идет Виктор Коро-

вин, отличавшийся могучим сложением, толстый, здоровый, веселый и добро-

душный. И вдруг кто-то бросил мысль: "Давайте поставим банки Витьке". Все

сразу согласились и составили план, как это сделать. Едва Коровин поравнялся с

нами, как мы одновременно схватили его, кто за руки, кто за голову, как лилипу-

ты Гулливера, и повалили. Валентин Софронов, прозванный за свое телосложе-

ние "Машкой", задрал Виктору рубаху и, оттягивая кожу на животе, калошей по-

ставил Виктору "банки". Виктор не стал с нами драться, стерпел, но запомнил

всех участвующих в экзекуции, а потом отдубасил каждого в отдельности.

Меня он не тронул. Прежде всего, я был слишком мал по сравнению с ним

и не достоин его внимания. И, кроме того, я пользовался как бы некоторым им-

мунитетом по той причине, что вдруг в ФЗУ сделался наиболее знающим мате-

матику (хотя преподавал у нас тот же самый Николай Андрианович Зубков). Я

всегда выполнял домашние задания и давал всем их списать до начала занятий.

Теперь о материальном обеспечении. Нам платили стипендию (насколько я

помню, 27 рублей), выдавали по 1 кг хлеба на день и кормили бесплатным обе-

дом, при этом к тарелке первого давали еще по 200 г хлеба.

Помню, как после практических занятий все мы наперегонки бежали к сто-

ловой, которая была расположена на довольно высоком холме над затоном, и

брали штурмом высоту и двери. При входе каждому выдавалась алюминиевая

ложка, которую после обеда нужно было сдать. За длинными столами рассажи-

вались по восемь человек, и на это количество приносили одну тарелку с хлебом.

Все мгновенно его расхватывали: прозеваешь - останешься ни с чем. Из общего

бачка разливалось по тарелкам первое, а на второе подавалась каша или карто-

фель.

В начале обучения и обед, и хлеб не играл еще особого значения в бюдже-

те семей. Так, помню, после окончания первого полугодия я пришел с похваль-

ной грамотой и подарком (хлопчатобумажный костюм) и попал дома к празд-

ничному еще довольно обильному ужину. Но вскоре тот тяжелый (килограмм на

пять) круглый каравай, с хрустящей и блестящей коркой, уже пользовался у нас в

семье большим уважением, а обед в училище стал основным источником моего

питания.

Отдельно и более подробно хочется остановиться на производственной

практике зимою и во время навигации на судах - тогда это были в основном па-

роходы, - а затем и на работе после окончания ФЗУ.

Незадолго перед открытием навигации 1933 года меня направили на пас-

сажирский пароход "Уральский рабочий". Для начала велели вычистить мазут-

ный бачок. Из него топливо поступает к топкам котла. На судне он был один. Я

страшно вымазался. Догадался лишь снять верхнюю одежду, повесил ее где-то

около только что выкрашенного борта парохода и вымазал его, за что получил

строгие замечания. В следующие дни мы с одним из кочегаров ремонтировали

специальные бачки для подогрева питьевой воды - пароходные самовары.

Вскоре начался подъем паров: залили котел водою, натаскали с берега дров

и заполнили ими топки. В них, вообще говоря, сгорает мазут, но пока пары не

"подняты", то есть, давления в котле нет, форсунки для распыления топлива не

работают. По ходу нагрева экипаж, обслуживающий машинное отделение - ко-

чегары, масленщики, машинисты, - проверял герметичность арматуры и, если

нужно, исправлял допущенные во время зимнего ремонта ошибки. Но вот нуж-

ное давление достигнуто, включаются форсунки Вагнера, и котел переходит на

подогрев мазутом. "Уральский рабочий" - пароход со "стажем" около тридцати

лет, и предельное давление в его котле, ранее довольно высокое, ограничено

примерно 9-10 атм. Вскоре заработали всякие механизмы, насосы топлива, воды,

пущен движок динамомашины, и мы осветили пароход от внутреннего источни-

ка. Назначили и день выхода в первый рейс. Нам, практикантам, на троих отвели

четырехместную каюту в самом конце кормы нижней палубы.

С непривычки быть на сквозняках я простудился. Поднялась температура,

заболела голова, ломит суставы. Явный грипп. Нужно было бы пересидеть дома,

но отец, предположив, что я хочу избежать работы на пароходе, вместе с мате-

рью, несмотря на ее возражения, провожает меня на пароход.

Вскоре начинается моя вахта - с двух часов ночи до шести утра (на всех

почти пароходах ученики ФЗУ освобождались от ночной вахты, а днем стояли

лишь шесть часов, но у нас механик строгий, и мы работаем, как вся команда). Я

спускаюсь в машинное отделение. Меня знобит. Окружающие видят, что я явно

нездоров, и некоторые посылают меня обратно в каюту, но я пристраиваюсь око-

ло котла и вскоре забываюсь нездоровым сном. Утром в шесть часов еле доби-

раюсь до каюты и забираюсь на свою верхнюю полку. Не завтракая, я снова за-

сыпаю, но когда меня будят в два часа дня на дневную вахту, чувствую себя уже

лучше. Организм переборол болезнь. Этому помогла, очевидно, экстремальность

ситуации. Вечером я уже с аппетитом кушаю пищу, которую готовят для коман-

ды в той же самой кухне, что обслуживает и ресторан парохода. Кормили нас три

раза в день, так что по понятиям того времени вышло неплохо.

Вскоре все входит в строго заведенный режим: четыре часа вахты, восемь

часов отдыха, четыре часа вахты, восемь часов отдыха. И так день за днем. Во

время практики я привык дважды в день, после каждой вахты, ходить в судовую

баню и не просто принимать душ, но и основательно отмываться от грязи и

нефти, которой я за вахту буквально пропитывался.

Обязанности мои как практиканта заключались в основном в следующем:

регулярно следить за смазкой всех частей машины, вовремя набивать тавотом и

поднимать масленки, а также в конце вахты драить до блеска тяжелой шваброй

металлические рифленые стлани двух палуб: одной в машинном отделении и ча-

стично другой, нижней, под ним. Для этого я тащил "моющий инструмент" через

плечо на обнос парохода, опускал на специальной веревке за борт в реку и по-

лоскал. Затем вынимал, тщательно выжимал и чистил заданную площадь. Во

время какого-нибудь ремонта или других работ я должен был подавать гаечные

ключи или другие орудия машинисту или механику. В машинном отделении за

"динамой" стоял большой верстак с набором инструментов. Помню, как еще в

самом начале практики на пароходе я получил указание: "Принеси ключ 22?24!".

Я пошел, но в темноте никак не мог найти нужный размер. После я научился

точно определять его на глаз.

Особенно важна для меня первая поездка на пароходе теми впечатлениями,

которые она оставила. Наш пароход ходил по расписанию рейсом от Перми и до

Горького, тогда еще Нижнего Новгорода, а оттуда обратно. Утром первого дня,

когда я только что сменился с вахты и не завалился еще спать, мне представи-

лась возможность воочию убедиться, что у Камского Устья (еще совсем недавно

Богородск), где Кама впадает в Волгу, камская вода разнится от волжской. Мне