Русские философы о Гоголе

И это правда.

Почти все русские философы сходятся в этом. Вот Василий Розанов: «Моим горьким смехом посмеются» – это не одна эпитафия на его надгробном памятнике в Москве, это и эпиграф ко всей его биографии». В «Опавших листьях» В. Розанова читаем о Гоголе: «Откуда эта беспредельная злоба?

И ничего во всей природе

Благословить он не хотел.

…демон, хватающийся за крест (он же перед смертью)».

Андрей Белый, теоретик символизма, в статье «Гоголь» (1919) писал: «Непостижимо, неестественно связан с Россией Гоголь, быть может, более всех писателей русских, и не с прошлой вовсе Россией он связан, а с Россией сегодняшнего и ещё более завтрашнего дня».

Чем же он, Гоголь, отличается от других русских писателей?

«Пушкин создал целый арсенал оружия для борьбы со злом, но сам на битву не вышел», – писал когда-то Гоголь.

А сам же, видно, решил, что нужно выходить. В статье «Гоголь» Розанов утверждал: «Гоголь дал нам неутешное зрелище себя, и заплакал, и зарыдал о нём. Гоголь сжёг николаевскую Россию». Тот же Розанов в своей статье «Гений формы» говорит о Гоголе, как двойственном человеке и творце: «Гоголь толкнул всю Русь к громаде мысли, к необычайному умственному движению, болью им нанесённого, ударом, толчком.

... Дальше от Гоголевского безобразия…

... Но куда дальше, никто не знал. Рельсов не было. Был туман, в котором двинулась Русь, и в котором блуждает она до сих пор. Все бегут от прошлого, но куда бежать – никто не видит.

Если бы Гоголь завещал великую идею… Но что же извлечь из «Носа», из неудачной ревизии «Ревизора», из скупки мёртвых душ? Нечего извлечь. И Русь захохотала голым пустынным смехом…

И понёсся по равнинам её этот смех, круша и те избёнки на курьих ножках, которые всё-таки кое-как стояли, «какие нам послал Бог», по выражению Пушкина (в письме к Чаадаеву). И этот дикий безыдейный хохот – сколько его стоит ещё на Руси!»

Писатель Борис Зайцев в статье «Гоголь на Пречистенском» писал: «На Пушкина съехалась вся братия (Тургенев даже из-за границы. Гоголя удостоили совсем немногие - неловко даже вспоминать. Как и при жизни, мало его любили. Одиноким Гоголь прожил. Одиноким перешёл в вечность».

Лев Шестов в «Откровениях смерти» писал: «Пушкин, читая Гоголя, воскликнул: «Боже, какая грустная Россия!» Но Гоголь не о России говорил – ему весь мир представлялся завороженным царством. Достоевский понимал это: «Изображения Гоголя, – писал он, – давят ум непосильными вопросами.»

«Он (Гоголь) разлил тревогу, горечь и самокритику по всей Руси. Он – отец русской тоски в литературе: той тоски, того тоскливого, граней которого сейчас и предугадать невозможно» (В.Розанов. «Русь и Гоголь»).

В статье «Загадки Гоголя» Розанов добавляет к своему анализу творчества писателя: «Гоголь с неистовством Поприщина, замученного докторами, опрокинул «на отечество» громадную свою чернильницу, утопив в чёрной влаге «тройку», департаменты, Клейнмихеля, перепачкав все мундиры, буквально изломав всё царство, так хорошо сколоченное к половине 19 в.»

Не случайно сам Гоголь ужаснулся нарисованной им же картине.

Вот как объясняет трагедию человека и писателя итальянский психиатр Ц. Ломброзо в своей знаменитой книге «Гениальность и помешательство»: «Николай Гоголь ... написал несколько превосходных комедий после того, как испытал полнейшую неудачу в страстной любви; затем, едва только познакомившись с Пушкиным, пристрастился к повествовательному роду поэзии и начал писать повести; наконец, под влиянием московской школы писателей он сделался первоклассным сатириком и в своём произведении «Мёртвые души» с таким остроумием изобразил дурные стороны русской бюрократии, что публика сразу поняла необходимость положить конец этому чиновничьему произволу, от которого страдают не только жертвы его, но и сами палачи.

В это время Гоголь был на вершине своей славы, поклонники называли его за написанную им повесть из жизни казаков «Тарас Бульба» русским Гомером, само правительство ухаживало за ним, – как вдруг его стала мучить мысль, что слишком уж мрачными красками изображённое им положение родины может вызвать революцию, а так как революция никогда не останется в разумных границах и, раз начавшись, уничтожит все основы общества — религию, семью, — то, следовательно, он окажется виновником такого бедствия. Эта мысль овладела им с такою же силою, с какою раньше он отдавался то любви к женщинам, то увлечению сначала драматическим родом литературы, потом повествовательным и, наконец, сатирическим. Теперь же он сделался противником западного либерализма, но, видя, что противоядие не привлекает к нему сердца читателей в такой степени, как привлекал прежде яд, совершенно перестал писать, заперся у себя дома и проводил время в молитве, прося всех святых вымолить ему у Бога прощение его революционных грехов. Он даже совершил путешествие в Иерусалим и вернулся оттуда значительно спокойнее, но вот в Европе вспыхнула революция 1848 года – и упрёки совести возобновились у Гоголя с новой силой. Его начали мучить представления о том, что в мире восторжествует нигилизм, стремящийся к уничтожению общества, религии и семьи. Обезумевший от ужаса, потрясённый до глубины души, Гоголь ищет теперь спасения в «Святой Руси», которая должна уничтожить языческий Запад и основать на его развалинах панславистскую православную империю. В 1852 году великого писателя нашли мёртвым от истощения сил или, скорее, от сухотки спинного мозга на полу возле образов, перед которыми он до этого молился, преклонив колени.

Оценка творчества писателя и отдельных его произведений неоднозначна.

Достоевский в «Дневнике писателя» (1876г): «...Женитьба», «Мёртвые души» – самые глубочайшие произведения … по выводимым в них художественным типам. Эти изображения, так сказать, почти давят ум глубочайшими, непостижимыми вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли, с которыми, чувствуется это, справиться можно далеко не сейчас; мало того, ещё справишься ли когда-нибудь?»

Розанов в «Опавших листьях» писал: «Это просто пошлость! Так сказал Толстой в переданном кем-то разговоре о «Женитьбе» Гоголя. И весь Гоголь, весь – кроме «Тараса» и вообще малороссийских вещиц, – есть пошлость в смысле постижения, в смысле содержания. И – гений по форме, по тому, «как» сказано и рассказано. Он хотел выставить «пошлость» пошлого человека, его заняла и на долго лет заняла, на всю зрелую жизнь, одна пошлость. Удивительное призвание».

Андрей Белый в статье «Гоголь» писал: «Гоголь гений, к которому вовсе не подойдёшь со школьным определением; я имею склонность к символизму; следственно, мне легче видеть черты символизма Гоголя; романтик увидит в нём романтика, реалист – реалиста.

Гоголь – трясина и вершина, грязь и снег; но Гоголь уже не земля. С землёй у Гоголя счёты; земля совершила над ним свою страшную месть. Смех Гоголя переходит в трагический рёв, и какая-то ночь наваливается на нас от этого рёва.

Гоголь вышел за пределы своей личности и вместо того, чтобы использовать это расширение личности в целях искусства, Гоголь кинулся в бездну своего второго «я» – вступил на такие пути, куда нельзя вступать без определённого оккультно разработанного пути, без опытного руководителя». Белый пишет о «странном вывихе души его».

Л. Шестов в статье «На страшном суде» писал: «Его (Гоголя – В.Л.) настоящими записками сумасшедшего были «Мёртвые души» и «Избранные места из переписки с друзьями». Даже Пушкин, который всё умел понимать, не разгадал истинного смысла «Мёртвых душ». Ему казалось, что это плач по невежественной, дикой, отсталой России.

Но не в одной России Гоголь увидел мёртвые души. Весь мир представлялся ему завороженным царством, все люди – великие и малые – безвольными, безжизненными лунатиками, покорно и автоматически выполняющими извне внушённые им приказания».

Розанов в статье «Загадки Гоголя» говорил: «У Толстого тоже не дурной глаз, но в людях почти одной эпохи, какую изобразил и Гоголь, он высмотрел «Войну и мир», тогда как тот высмотрел «Мёртвые души».

Белый в статье «Гоголь»: «Невыразимые, нежные чувства его: уже не любовь в любовных его грёзах – какой-то мировой экстаз, но экстаз невоплотимый; зато обычные чувства людей для него – чувства подмигивающих друг другу шпонек и редек. И обычная жизнь – сумасшедший дом.

... Любит Гоголь Россию, страну свою; как любовник любимую любит, её любит Гоголь: «Русь! Чего ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами?» («Мёртвые души»). ... Она для него – образ всю жизнь неведомой ему, и всё же его любовницы».

«Революция нам показала и душу русских мужиков, «дядю Митяя и дядю Миняя», и пахнущего Петрушку, и догадливого Селивана. Вообще – только революция впервые оправдала Гоголя» (В.Розанов. «Гоголь и Петрарка»).

Вадим Кожинов в беседе (опубликованной в «Книжном обозрении» 6.05.1997г.) «Спасётся ли Россия?»: «...Похоже на случай из рассказа Шукшина, где простого работягу, слушающего, как его сын бубнит что-то о птице-тройке, вдруг осеняет: но ведь в этой птице-тройке, символе России, едет, мчится всего лишь Чичиков (а управляет ею Селифан!), этакий наездник и покровитель прогресса. Как это гениальный Гоголь такую промашку дал?! А может, и не дал?»

В «Литературной газете» (№14 за 2009 г.) были опубликованы ответы русских писателей, посвящённые Гоголю. В анкете имелся вопрос: какой персонаж или сюжет из современной жизни достоин гоголевского пера? Вот как ответил на него Валентин Распутин: «Такой сюжет отыскать нетрудно. Это как поссорились между собой Украина и Россия, и как Мазепа переплюнул Богдана Хмельницкого». Это было сказано в 2009 году...

Закончить хочется стихотворением В.Соколова «Гоголь ночью»:

Как страшно поэтом быть

И зная, уже бессмертно,

Что время не протопить,

Хоть тяга его безмерна, –

К глазам подносить ладонь,

Тайком подводить итоги,

Подбрасывая в огонь

Пейзажи и диалоги,

Шумящие дерева,

Кресты и церквей убранства,

Как хворост или дрова –

Мосты и кусты пространства;

Медлительною рукой

С начала и с середины –

С провидческою строкой

Магические картины.

И быстро шептать Христу

Про мёртвые чьи-то души.

И знать, что уже растут

На стенах глаза и уши.

И в ужасе подбегать

К печурке. И нос холодный

Почти что в неё совать.

И в позе сидеть свободной.

И видеть, томясь огнём

(О, только не дописать бы!),

Как ночью горят и днём,

Дымясь вороньём, усадьбы.

И, вечный сжигая труд,

В слепой созерцать отваге,

Как белые буквы мрут

На чёрных витках бумаги.

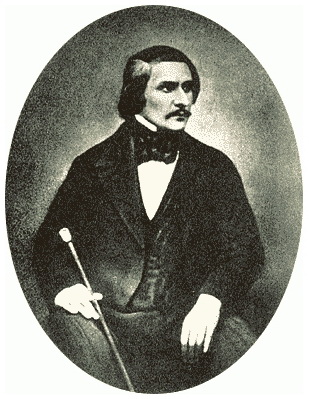

На снимке: Н.В.Гоголь во время пребывания в Италии (дагерротип).

Свидетельство о публикации №215081301528

графа Толстого* Вернусь,- до-про-чту*

Но после своего информ-материала,

чтобы сравнить не в "лучше-хуже",

а в разнообразие подхода к данной теме*

Артур Живаго 29.07.2023 09:49 • Заявить о нарушении