Постигнуть связь времён - памяти Е. В. Максимова

И увидел Бог свет, что он хорош,

И отделил Бог свет от тьмы.

Бытие 1:3-4

Закономерность с названием “ритм” появляется на Земле в одно время и в одном месте. И приносит одаренных людей, усилиями которых загораются костры цивилизаций, уходят через океан первые корабли и первые корабли улетают в Космос. Так в одно время и в одном месте появились Шнитников, Козырев, Гумилев, Максимов. И в одно время ушли.

Спорить о том, кто выше из них - безсмысленно. Это людская слабость. Костры цивилизаций зажигаются усилиями миллионов людей. Свет гениев создается светом миллионов не-гениев. Как пламя костра - миллиардами светящихся искр, как молния – миллиардами наэлектризованных атомов, как жизнь на земле – безчисленным множеством неудавшихся жизней других планет. Отбор помогает удержать самое яркое, самое главное. Свет эволюции концентрируется в одном месте и в одно время. В одном человеке. Как концентрируется сила, чтобы двигать в одном направлении ледники, этносы, звезды и корабли к ним.

Все эти вещи так или иначе приходят в голову, когда с карандашом в руках раздумываешь над строчками книг Шнитникова, Козырева, Гумилева, Максимова. Стихии пространства и времени не разделены у этих людей, а связаны. Они движутся в одном направлении, поддерживаются одним пульсом, одним дыханием. Одной идеей.

Человек, не близкий к проблемам палеогеографии, этногенеза, астрономии, я все же начал видеть их общий знаменатель, когда познакомился - вначале с Максимовым, а затем со Шнитниковым, Гумилевым, Козыревым. Именно первая книга - “Проблемы оледенения Земли и ритмы в природе” - дала мне первый порядок в хаосе фактов, накопленных и в собственной голове, и в литературе. Книга была опубликована в 1972 году, когда я только закончил школу и о палеогеографии не имел никакого представления. Но в 1987-м, когда я нашел книгу, я уже 6 лет работал на Тянь-Шанской высокогорной физико-географической станции в Киргизии, где не иметь никакого представления о палеогеографии было нельзя. Прочтя книгу, я написал Евгению Владиславовичу.

Вот что он ответил: “С моей работой меня мало кто хвалил. Я, пожалуй, даже не припомню такого случая. А все-таки наверно надо, чтобы хоть изредка тебя хвалили. Но дело даже не в этом, а в том, что вы единственный, как мне кажется, верно поняли цель моей работы. Поэтому пришлось изыскать еще один экземпляр книги и вам ее послать”.

Я не мог сказать, что понял тогда хотя бы половину вопросов, поднятых в “Проблемах оледенения...”. Но я сразу увидел, что плейстоцен и оледенения – лишь первый шаг, который показывает как работает теория ритмов. Дверь открывалась гораздо шире, и я был очень благодарен автору за его подарок и тот ориентир, который он дал в книге. У нас завязалась переписка. Позднее Евгений Владиславович помог мне разыскать Шнитникова, Гумилева, Козырева. Но в первую очередь я настоял на поисках “остального” Максимова.

“Остальной” Максимов - из-за тесноты городской квартиры - хранился в Лужках – в небольшом деревянном срубе недалеко от Питера, приобретенном для дачи и до конца жизни подлатываемого то с крыши, то со стен. Лужковской библиотекой пользовались в основном мыши, да для растопки печки - хозяин. Я был их первым серьезным конкурентом, и два-три десятка спасенных оттисков с мышиными пометками и штампами “Известия ВГО”, “Доклады Академии Наук СССР”, “Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода” в январе 1989 года перекочевали ко мне.

От бесед с Е.В. у меня сохранилось много схем, рисунков, записей. Они имеют отношение и к моей теме, и к общим вопросам палеогеографии. Е.В. в любом хаосе всегда старался найти общий знаменатель и, если начинал обсуждение проблемы, прежде обязательно ставил ключевой вопрос. Факты коллекционировал из разных областей, потому что прямых данных, касающихся оледенений, изменений климата и т.д. в палеогеографии катастрофически не хватало. Суть нового Е.В. улавливал на лету, на лету увязывал возникающие “пробелы” со своей теорией и самые путаные вещи мог объяснить “на пальцах”. Идеи, которые генерировались Е.В. в экспедициях или за “круглым” столом, обычно звучали в форме монолога. Они появлялись с той же скоростью и последовательностью, с какой появляется из тоннеля локомотив и следующие за ним вагоны. Именно за идейный талант мы с Олегом Поморцевым – моим другом и учеником и другом Е.В. - так и прозвали его: “Предводитель”.

Благодаря таким беседам, я раз за разом начал лучше чувствовать и понимать тот пульс, которым жила Природа. Действительно, ее движение, при всем многообразии, всюду следовало одним и тем же принципам, уловленным на ледниках: “шаг назад – два шага вперед, шаг вперед – два шага назад”. По этой простой универсальной схеме дышали Океан и Земля, раскалывалась и разбегалась Гондвана, всплывали и уходили под воду Берингия и Атлантида, накатывалось и отползало покровное и горное оледенение, сдвигались ландшафтные зоны и высотные пояса, пульсировали ареалы животных, разрастались или обращались в пыль границы империй. В Азии и Америке, Европе и Австралии, Антарктиде и Новой Земле, Восточном Саяне, Монголии, Тибете - повсюду дыхание могучих стихий проявлялось так сильно, так созвучно, что не оставалось сомнений: ими могла двигать только единая сила. Множество, на первый взгляд не связанных событий, проявлялись как звенья одной цепи.

Звеньями этой цепи были, безусловно, гигантские волны плейстоценовых миграций флоры, фауны и этносов, перехлестывавшие континенты. Из Африки – в Азию, из Азии – в Северную Америку, из Северной Америки – в Южную. На мой взгляд, ни одна из ныне здравствующих теорий не дала столько пищи для размышлений и не объединила столько противоречивых фактов в истории Земли и Космоса, как теория ритмов. В единую “синусоиду” ритмов разных рангов, пульсирующих с частотой в 1,7 млрд.лет (ритм планет), 160 млн.лет (геологический ритм), 600 000 лет (ритм плейстоцена), 40 700 лет (ритм Миланковича), 1850 лет (ритм Шнитникова), 80-100 лет (вековой), 22 года (двойной 11-ти летний ритм) и 3-4 года, улеглись взрывы Галактик, дрейф континентов, эпохи радиоактивного заражения Земли, эпохи оледенений и горообразований, колебания уровня Мирового океана, вымирание динозавров и мамонтов, постройки египетских пирамид, плавания викингов, завоевания Чингис-Хана, метеоритные дожди, урожаи кедра, кольца Сатурна и мода на женские юбки. Без всякой иронии, без всякой насмешки. С удивительной настой-чивостью, с удивительной последовательностью, с удивительной периодичностью все эти события, подталкивая или тормозя друг друга, синхронно проявились и на Земле, и в Космосе.

Как я понимаю сегодня работу Максимова, его ритмическая теория, выросшая из теории Петтерссона и Шнитникова, дала нам примерно такой же ключ для чтения летописи Вселенной, как генетический код – для расшифровки наследственной информации. Через влияние общего хода звезд и планет связи Земли и Космоса оказались настолько родственными, что закономерность глобальных событий в истории Земли буквально диктовалась закономерностью хода небесных тел. Одно являлось отражением другого. Поэтому, и только поэтому, в ходе различных событий Шнитниковым и Максимовым найдена удивительная периодичность – тот единственный ключ, который открывает нам связь времен и возможность видеть сегодняшний и завтрашний день через прошлое.

Космический масштаб действия ритмов, обрисовавшийся при анализе плейстоцена, поначалу приводил Е.В. в смущение. Он говорил, что не был готов к решению столь крупных проблем. Не однажды даже пытался избежать их - сделать “два шага назад” по хорошо знакомой схеме, и рассуждал так: “Ну кто я, чтобы браться за такое дело? Чтобы заниматься ритмами, надо быть по меньшей мере физиком, астрономом, геологом в самом широком смысле слова... А я - только географ. Мой самый большой масштаб – четвертичная гляциология.”

Но Е.В. знал: выбора у него не было. На лошадку с именем “Ритм” кроме него в ближайшее время садиться было некому, потому и слезать с нее он не имел никакого права. Особенно - после смерти А.В.Шнитникова, оставившего ему “космический” груз как главное наследство.

Жизнь по космическим меркам заставляла Е.В. пересекать границы наук и вторгаться из четвертичной гляциологии в геоморфологию, геологию, сейсмологию, геохронологию, астрономию. Некоторые хозяева подобных “нашествий” не прощали. Я помню, что после того, как Е.В. смело объяснил стремительный взлет гор скачкообразным изменением темпа процесса на переломе ритмической кривой, он получил прозвище “неокатастрофист”. Но как раз такие вещи его смущали меньше всего: подтверждений скачкообразным изменениям скоростей природных процессов накопилось к тому времени множество. И в ответ на “неокатастрофиста” Е.В. тогда подшучивал - очередные “катастрофические” статьи рассылал оппонентам с надписью: “Такому-то и такому - от неокатастрофиста Максимова”.

Ритмы Шнитникова и Миланковича, “командовавшие” оледенениями, я пытался примерять и к своей работе – снежному барсу. Хотя этот зверь на космос не претендует, его история в голоцене и плейстоцене имеет с глобальными ритмами прямую связь. Без ритмов и без оледенений невозможно понять как эта высокогорная кошка одолела мертвый 600-километровый коридор пустынной Гоби, разделяющий островной ареал в Гималаях, Гиндукуше, Каракоруме, Тянь-Шане с северной периферией – Монголией и Сибирью. По какой причине ареалы ирбиса и мамонта – видов далеко не родственных, перекрывались в плейстоцене в Южной Сибири. Почему в той же Сибири ирбис до сих пор встречается в условиях, так не похожих на его родину в Центральной Азии, а мамонт вымер.

Оледенения и ритмы давали ключ. С позиции ритмов становилось понятным, что экспансия ирбиса за пределы северной оконечности Центральной Азии была лишь крохотной составляющей глобальных импульсов, перебрасывавших живой поток Азии и Америки через Берингию в максимумы плейстоценовых оледенений. Хотя ирбис до Берингии не дошел, он такой же ставленник ледникового периода, как и мамонт. Жизнь того и другого прямо связана с оледенениями. Только у одного она закончилась вместе с жизнью ледового колосса на равнине, у другого - до сих пор продолжается в горах, где сохраняются реликтовые остатки древних гигантов или условия, им сопутствующие – условия “сухого холода”.

Только глобальные оледенения сделали ирбиса и мамонта в Южной Сибири соседями. Ничем другим, кроме оледенений, невозможно объяснить широчайшее распространение тундро-степи - в Северной, и степи – в Центральной Азии. Поэтому я думаю, что совсем не ошибались П.Паллас и Г.Радде, когда со слов местных жителей сообщали о встречах ирбиса в XVIII–XIX вв. на Байкале и Олёкме – за 500 и 1000 км (!) от северной периферии основного ареала.

Именно на XVIII-XIX вв. приходится последний всплеск ледниковых пульсаций - пик “малой ледниковой эпохи”, проявившийся на фоне общего затухания 1850-летнего ритма Шнитникова. С этим пиком совпадают не только данные Палласа и Радде о распространении в Сибири снежного барса, но и данные о смещениях в этом же регионе высотных поясов растительности, о пульсациях ареалов других животных. И если достоверность совпадений “случайных” фактов обнаруживается даже в периоды распада оледенений, что говорить о вероятности их совпадений в периоды активизации? Когда ледники у Байкала и Хубсугула превышали размеры сегодняшних Иныльчека и Федченко, а граница степной Азии не только сдвигалась на север на 300-500 км, но степь охватывала отдельными очагами все пространство от Южной Сибири до Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Мы были с Евгением Владиславовичем в трех экспедициях: на Сон-Кёле (1987) , в Кок-Шаале (1989), Сарыджазе (1991). В 1989 году объехали на лошадях Койлю, Ак-Шийрак, Кок-Шаал и Борколдой (граница Киргизии с Китаем) – всего около 700 км. Считали могильные курганы саков и усуней, древние петроглифы, изображающие маралов в совершенно безлёсных, а верблюдов - в лесных сейчас областях; обсуждали распространение древних ледников по Учкулю, Каинды, Иныльчеку и отсутствие их следов в основном створе Сарыджаза – в месте тектонического провала; говорили о тенденциях изменений ареала снежного барса в нынешнем межледниковье в Сибири и Средней Азии. Я впитывал, записывал, слушал. Все эти вещи были для меня и новыми, и интересными, и поучительными. Но все же самым поучительным и самым интересным был для меня совсем другой смысл наших поездок, нашего общения.

Этим смыслом был для меня внутренний мир Е.В. Его любовь к людям, России, своему делу. То, что он, сидя у костра или в палатке, рассказывал о Арсении Владимировиче, Миланковиче, Гумилеве, Козыреве, Зубакове, Ловелиусе, бывшем студенте Коле Шумилове, о письме Хейердалу, о своем понимании Лескова, Некрасова, Шукшина, Маканина. О своем понимании христианства. Сегодня я вижу, что из всех ценностей нашего общения именно эти оказались для меня неизмеримо важнее, чем все научные факты и теории вместе взятые. Потому что без них любая наука легко превращается в “ярмарку тщеславия”. Е.В. как-то дал сегодняшней науке такое определение, и кажется – на редкость меткое.

Я знаю, что каждую весну Е.В. мучали убийственные депрессии. Особенно – в последние годы, когда не раз казалось, что всё – выдохся, что занавес - вот-вот опустится, что вокруг – пустота. “Как будто все силы зла ополчились” - читал я в его конвертах некоторое время спустя. В такие периоды Е.В. подолгу не брался за рукописи, не отвечал на письма. Уже на пенсии, подавленный своим настроением и развалом страны, он не раз собирался забросить ритмы и заняться только картошкой в Лужках. Но дух его не соглашался, восставал и приводил в письмах такие доводы: “Знаете, Евгений Петрович, все же одна картошка - это как-то НЕ КОСМИЧНО”.

С развалом Союза пустота пришла и ко мне. Мне также хотелось забросить никому не нужных снежных барсов и копать картошку да доить корову, только не в Лужках - а на Байкале, куда мы с семьей перебрались после Средней Азии. Не наука, а именно эти две вещи, приобретенные на Соросовский “заём”, нас тогда реально кормили. Но Е.В., поддерживая меня и с картошкой, и с коровой, незаметно смещал акценты в единственную, спасительную для меня, сторону: “Давайте считать, что мне все-таки ПОРУЧЕНО заниматься не картошкой - а ритмами, а вам – снежным барсом. И отказаться от этого – грех”.

И в возрасте под 60 и старше, Е.В. собственноручно копал картошку - в Лужках, и шурфы - в Тянь-Шане. На Сон-Кёле отбирал образцы для доказательств необъяснимо быстрого воздымания Сон-Кёльской чаши на высоту около 1,5 км, происхождения “котлов” Манаса и древних “калмакских” арыков; на Баш-Кёле и Кайнаре – для объяснения необычного генезиса этих озер; в Сарыджазе – для подтверждения его тектонического провала. На всю жизнь запомнились мне его слова, сказанные как-то в Койлю, в Тянь-Шане, где мы работали в 1991 году вместе с Олегом Поморцевым.

В ту поездку мы с Олегманом (так называл его Е.В.), стащили стекла в каком-то разграбленном геологическом вагончике в Каинды и везли их с собой в Покровку для бани. Стекла все-равно бы кто-то стащил или разбил. Упадок и разруха царили при развале Союза везде и мы искренне считали, что не сделали ничего плохого. Но Предводитель не находил себе места в машине из-за нашего поступка и, если бы не дальнее расстояние, пошел в знак протеста пешком.

В Койлю мы протест не выдержали. Выбросили белый флаг и сказали, что оставим стекла на метеостанции, куда ехали ночевать. Атмосфера в машине мгновенно разрядилась. На первой же остановке, когда мы сели на берегу покурить и разглядывали древние могильные курганы саков или усуней, Е.В. сказал: “Вы меня простите, что я вас немного ругаю за стекла, но вы как-то не понимаете, что даже в такое дурное время жить только стеклами нельзя. Стеклами и прочим таким вы душу свою убиваете. А вот эти мертвые курганы - показал рукой - дают жизнь. Ими – и надо жить”.

В той же степени, в какой его работу питали идеи Шнитникова, Гумилева, Козырева, Личкова, Неручева, Докучаева, Вернадского, в жизни он главную поддержку находил у Шукшина, Лескова, Глазунова, Нерцева (псевдоним Евгения Шадрова), Солоневича, митрополита Иоанна, Александра Невзорова, и в песнях - Расторгуева, Цыгановой, Талькова. Е.В. жил возрождением России и когда появилась маленькая книжечка “Битва за Россию”, он написал: “Могу сказать только одно – наконец-то!”. И следом: “Все думаю о пассионарности. Она явно на нуле – везде, на любом уровне. Наверно и в нас. Видно чаша еще не испита”.

О “Народной монархии” И.Солоневича, переизданной в 1991 году, последовал отзыв: “Наверно это лучшее из лучшего, что писалось о России”.

О России мы говорили каждую нашу встречу в Покровке, Питере или Москве. Ехали в Сергиев посад, заходили в маленькие церковки и большие церкви, обновляющиеся или заново росшие как грибы на переломе 80-х. Хорошо помню возрождающийся Софийский собор в Питере, в который мы попали как-то осенью - после проливного дождя. Светлое пятнышко оживающих руин на фоне чёрной площадки грязи и строительного мусора, и молодежь - несущая на крестины следующее поколение. Внутри собора тогда тоже лежали грязь и строительный мусор, но среди них таким же светлым пятнышком возвышался свежий деревянный настил и стоял свежий смоляной алтарь. В пламени свечей на стенах проглядывали процарапанные гвоздем: “Маша + Вася = “, “Варнак – получишь!”, висели оборванные электрические провода... Но лица людей светились. Шла служба. Крестили детей. В этом Е.В. видел первые шаги к возрождению России, и сам был крестным отцом десятков детей.

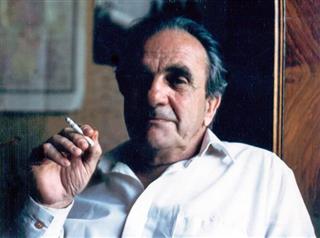

Дома, слева от письменного стола Е.В., также висела фотография какой-то церкви, кажется - из Ельца. И еще – журнальная фотография незнакомых бабушек – тех, которые по словам Е.В., отмолили Россию, у кого в душе все наши безбожные годы жила незримая церковь. Висел портрет дяди Вани – крестного отца из Ельца, висел портрет Арсения Владимировича. Висел портрет Шукшина – того, босого, которого так любил Е.В. и в котором он также видел встающую Россию. “Плачь, да приплясывай” - повторял он не раз шукшинские слова.

До последних дней Е.В. жил мыслями о Центральной Азии, особенно - о Тибете. Что-то в этом слове было для него таким же притягательным и магическим, как в слове “ритм”. Он все говорил: “Если бы вы организовали что-нибудь в Тибет, я бы поехал. Ведь это же ключ к оледенению Центральной Азии. Я еще выдержу. Ну а помру – что делать? Умереть в Тибете совсем не стыдно”.

В апреле 1994 года, под давлением радикальных сокращений в институте и мрачного настроения, оптимизм его был критическим: “Ощущаю острую необходимость до приближающегося конца пути попрощаться с горами. Боюсь, что этот год последний, когда это можно сделать”. В апреле 1995-го повеселел: “Последнее время я очень интересуюсь Каракорумом и Куньлунем. Пытаюсь объяснить инверсионность оледенения поддвигом со стороны Индийской плиты. Но по литературе это сделать трудно. Вот бы пересечь эти хребты на лошадях”.

А я все никак не мог вырваться из мертвого круга своих проблем, хоть что-то предпринять, хоть чем-то помочь. После бегства из Киргизии в Россию в 1992-м все валилось из рук, все рассыпалось. Я сам чувствовал безысходность, ненужность, отчаяние и не знал что делать. Зацепиться было не за что. Беженцы не были нужны ни Средней Азии, ни России.

Последний раз мы встретились в июне 1997-го. Фактически я уже переехал в Америку, но все еще наезжал работать в Россию и в Монголию - в поле. Найти средства для поездки в Тибет вместе с Е.В. не удавалось. Максимум, куда я выбирался в одиночку, или почти в одиночку - в Саяны, Прихубсугулье, Забайкалье. Преимущественно зимой, преимущественно в дальние безлюдные районы, добираться куда было проблематично и в более молодом, чем у Е.В., возрасте. Но я понимал, что Тибет дал бы Е.В. глоток свежего воздуха, во всяком случае - стал бы настоящим прощанием с горами.

В феврале-июне 1999-го я работал на северо-востоке Байкала – хребтах Икатском, Баргузинском, Южно-Муйском, Кодаре. Потом – в Средней Азии. В июне же вернулся в Штаты. Я так и не нашел средств для Тибета, но подумал: почему не пригласить Е.В. в Северную Америку? Просто отдохнуть, посмотреть Олимпийские горы, Каскады, съездить в знаменитый Dry Falls в Восточном Вашингтоне, где при распаде ледникового щита образовалось озеро, равное по объему Великим Американским озерам. Спуск гигантской массы в 500 кубических миль произошел всего за 2 дня (!), что абсолютно согласовывалось с выводами Е.В. о скачкообразной смене темпа природных процессов в точках изломов кривой на графиках 1850 и 40700-летнего ритмов...

Я не видел ничего невозможного. До лета 2000 г. я бы скопил нужную сумму, и я позвонил в Питер. Я не знал, что уже - поздно. Полгода, как поздно... Я потерял Евгения Владиславовича, когда был на Кодаре. Примерно через месяц после того, как написал ему с БАМа - из Таксимо - последнее письмо.

***

До своего ухода Е.В. успел сделать все, что хотел. Или - почти все. Когда он работал над последней книгой “Ритмы на Земле и в Космосе”, в письме от него пришли такие строки: “Пытаюсь в заключении провести идею о разумности устройства Вселенной и о Творце. Это может вызвать сопротивление”.

Сопротивления были и без Творца. Были и всегда будут. Потому что свет рождается только во тьме.

Я заканчиваю рукопись. О том главном, что узнал и понял о моём учителе и друге за 13 лет нашего знакомства: в экспедициях, при встречах в городе, из 30 писем и 8 книг. Возле фотографии Е.В. догорают две свечи. На магнитофоне - его любимый Николай Расторгуев, подаренный мне при нашей последней встрече. Я не стесняюсь и плачу. И низко кланяюсь человеку, своим светом открывшему мне радость полноты и единства мира, и место в нем - России.

Свидетельство о публикации №215111100289

А я все никак не мог вырваться из мертвого круга своих проблем, хоть что-то предпринять, хоть чем-то помочь. После бегства из Киргизии в Россию в 1992-м все валилось из рук, все рассыпалось. Я сам чувствовал безысходность, ненужность, отчаяние и не знал что делать. Зацепиться было не за что. Беженцы не были нужны ни Средней Азии, ни России.

Последний раз мы встретились в июне 1997-го. Фактически я уже переехал в Америку, но все еще наезжал работать в Россию и в Монголию - в поле. Найти средства для поездки в Тибет вместе с Е.В. не удавалось. Максимум, куда я выбирался в одиночку, или почти в одиночку - в Саяны, Прихубсугулье, Забайкалье. Преимущественно зимой, преимущественно в дальние безлюдные районы, добираться куда было проблематично и в более молодом, чем у Е.В., возрасте. Но я понимал, что Тибет дал бы Е.В. глоток свежего воздуха, во всяком случае - стал бы настоящим прощанием с горами."

ВВЧ - Под этими словами Евгения Кашкарова, я думаю, мог бы подписаться любой русский, неравнодушный к судьбе России, особенно, если в силу разных обстоятельств ему пришлось уехать с родины: "До своего ухода Е.В. успел сделать все, что хотел. Или - почти все. Когда он работал над последней книгой “Ритмы на Земле и в Космосе”, в письме от него пришли такие строки: “Пытаюсь в заключении провести идею о разумности устройства Вселенной и о Творце. Это может вызвать сопротивление”.

Сопротивления были и без Творца. Были и всегда будут. Потому что свет рождается только во тьме.

Я заканчиваю рукопись. О том главном, что узнал и понял о моём учителе и друге за 13 лет нашего знакомства: в экспедициях, при встречах в городе, из 30 писем и 8 книг. Возле фотографии Е.В. догорают две свечи. На магнитофоне - его любимый Николай Расторгуев, подаренный мне при нашей последней встрече. Я не стесняюсь и плачу. И низко кланяюсь человеку, своим светом открывшему мне радость полноты и единства мира, и место в нем - России."...

Евгений, БлагоДарю за открытие для меня ещё одной светлой и незаурядной личности нашей великой России, жизнь которой можно брать в пример для себя и тем более, для молодого поколения, которому и суждено вершить будущее нашей страны и мира...

С уважением, пк Чечель.

Полковник Чечель 29.04.2023 18:30 • Заявить о нарушении