Проза улицы Лиенес

Листая антологию "Современная русская поэзия Латвии", любезно предоставленную мне поэтом «Орбиты» Артуром Пунте, я почувствовал – с неожиданной тоской по утраченному времени - ностальгию по тому прошлому, в котором мы жили, в котором хотелось что-то писать, в чем-то участвовать, чем-то делиться.

Для меня все началось с "экспериментального" 8-го номера "Даугавы" за 1989 год, в котором были представлены тексты молодых авторов русской Балтии Вадима Руднева и Андрея Левкина, стихи Алексея Ивлева, Саввы Варяжцева, Владимира Линдермана и других – талантливых, независимых, нищих, гордых, амбициозных.

Разумеется, я награждаю их этими эпитетами уже с высоты сегодняшнего дня, почти 25 лет спустя. Тогда же, в далеком советском 89-м, я ничего о них не знал, но их произведения произвели очень сильное впечатление на 15-летнего школьника из промышленного города в Донбассе, сбежать из которого было мечтой каждого мыслящего его жителя, поскольку о том, что такое кислотный дождь они знали не понаслышке, а наблюдаемый из окна пейзаж из 29-ти фабричных труб вокруг одинокой шлаковой горы не способствовал желанию остаться здесь навсегда (ни дать ни взять – хоббит в Мордоре! – но и это сравнение пришло гораздо позже).

Сбежать удалось как раз в 1991-м, когда все вокруг весело рушилось и разлеталось китайским фейерверком - империи, идеологии, семьи, устои, привычки и т.д. Великий русский писатель и мыслитель Василий Розанов горько заметил в «опавших листьях» 1917-го года, что Святая Русь «слиняла в три дня». Примерно столько же времени понадобилось в августе 1991-го, чтобы «слиняла» могучая Советская империя.

Поскольку мама у меня латышка - мы и приехали в Латвию.

Мне очень нравится пассаж о памяти Соломона Волкова в его "Диалогах с Бродским". Волков говорит об Ахматовой, но (возможно, неосознанно) выводит некую универсальную формулу "памяти как творчества" или "творчества как памяти":

Я часто сталкиваюсь с тем, насколько хрупкая штука -

человеческая память. Разговариваешь с людьми и видишь, как события

сравнительно недавнего прошлого растворяются, очертания их становятся все

более и более зыбкими. Мне хотелось бы в разговоре с вами попытаться

восстановить какие-то детали, штрихи, связанные с Анной Андреевной

Ахматовой. Попробовать вернуть эти детали из небытия.

Петр Мамонов (уже гораздо позднее) изымает из этой цитаты Ахматову (в "Жизни амфибий как она есть", 1996), и у него получается так:

Часто сталкиваешься с тем, насколько хрупкая штука -

человеческая память. Разговариваешь с людьми и видишь, как события

сравнительно недавнего прошлого растворяются, очертания их становятся все

более и более зыбкими. А хотелось бы в разговоре попытаться

восстановить какие-то детали, штрихи, попробовать вернуть эти детали из небытия...

Для меня поэзия - это не только повествование, фотография чувств, но еще и способ возвращения "деталей из небытия".

Начав разбирать свой архив, к которому не прикасался лет десять, как раз вот с того потрепанного номера "Даугавы" 89-го года, прочитав словно заново 2-й номер альманаха "Мясо" и с удивлением глядя на собственные тексты в нем как на что-то давно канувшее в Лету, я понял, что время не только "стирает всё", но и создает "что-то" заново, извлекая из небытия самые важные детали и штрихи эпохи.

Чуть ли не с удивлением обнаружив в архиве разные тексты, стихи, эссе - все, что оказалось ad marginem моей научной/коммерческой работы - я подумал, что надо заняться ими, привести их в божеский вид, опубликовать. У Волкова были "Диалоги с Бродским", у меня пусть будут "Диалоги с Пунте"!

Шутки шутками, но если эти "маргинальные" тексты выйдут на орбиту своего нового существования и обретут читателя, то, по крайней мере, осознание того, что их написание не было напрасной тратой времени, будет греть мне душу ненастными балтийскими вечерами.

Как я уже намекал, отправной точкой этой гуттенберговой прогулки в прошлое будет тот самый №8 «Даугавы» за 1989-й год.

Для читателя, у которого нет под рукой этого номера, отметим: жанр «прогулки» навеян не только (хотя в значительной мере!) напечатанной здесь статьей Ольги Хрусталевой «Прогулки с Левкиным», не поддающимися жанровым определениям текстами самого Левкина «Эзотерика соц-арта», «Тестировка X», «Мемлинг как абсолютный дух небольшого размера», «Мы вас вычеркиваем, сэр!» и рассказом-«набрыском» Клавса Элсбергса «Какой-то Цербер. Приличный дом со сторожем».

В свою очередь, многие тексты «Прогулок по Орбите туда-сюда в прошлое», как художественные, так и эссеистические, написаны в той или иной мере под влиянием (или впечатлением) следующих произведений (что ж, без списка нам, видимо, не обойтись!):

; Клавс Элсбергс «Какой-то Цербер. Приличный дом со сторожем», «Третий пост», «Лилии Лилии Лилии»

; Савва Варяжцев «Разрозненные стихотворения»

; Эмилия (стихи без названий)

; Андрей Левкин «Эзотерика соц-арта», «Тестировка X», «Мемлинг как абсолютный дух небольшого размера», «Мы вас вычеркиваем, сэр!»

; Ольга Хрусталева «Прогулки с Левкиным»

; Алексей Ивлев «Чужие стихи»

; Вадим Руднев «И свет одинокий»

; Максим Шапир «Русская тоника и старославянская силлабика. Владимир Маяковский в переводе Р. Якобсона»

; П. А. Руднев «Стих и проза»

; В. П. Руднев «Проза и поэзия»

; Борис Шифрин «Интимизация в культуре»

; Александр Никитаев «Тайнопись Даниила Хармса. Опыт дешифровки»

; Андрей Зорин «Стихи на карточках (поэтический язык Льва Рубинштейна)»

; Лев Рубинштейн «Мама мыла раму»

; Владимир Линдерман «Масоны» и другие стихи

; Виктор Летцев «Концептуализм: чтение и понимание»

; Эдуард Надточий «Друк, товарищ и Барт (несколько предварительных заметок к вопрошению о месте социалистического реализма в искусстве ХХ века)»

; Сергей Зимовец «Дистанция как мера языка искусства (к вопросу о взаимоотношении соц.реализма и авангарда)»

Кроме того, источником вдохновения для меня служили произведения Василия Васильевича Розанова, кои все я прочел и не раз в процессе написания двух научных работ, посвященных творчеству Виктора Ерофеева, в особенности магистерской работы по литературоведению «Виктор Ерофеев и Василий Розанов: интертексты провокационного письма» (Рига, 2003).

Ну, с Богом!

;

Песня пламени

"Мир уже стареет, пламя мудрости в нас едва тлеет, и сегодня не найдется уже никого, кто мог бы сравниться с писателями прошлого. В меру грубого и недалекого разумения здесь изложено то, что удалось почерпнуть в старых книгах, причем сделано это с краткостью, и ежели кто-либо, читающий это, сомневается, то он может обратиться к написанному и тогда обнаружит, что все изложенное соответствует истине".

"Хроника Фредегара", неизвестный автор, VII в. Р.Х.

-MarcusText

Cвоим существованием данный текст обязан письму, изобретенному Вас. Вас. Розановым

Мимолетное точка Уединенное

23.03.2003.

*

Вдруг понял (читая великолепный двухтомник дневников Корнея Чуковского), что в дневнике, пусть самом что ни на есть интимном, автор никогда не пойдет до конца (до последнего предела чрезмерности) в своей откровенности. Он всегда о чем-нибудь умолчит, т. к. рассчитывает на возможного адресата (именно – на возможного!), и, значит, не желает выглядеть в чем-либо уязвимым… Ну, скажем, в том, что имеют в виду, когда говорят о патологии.

В этом нежелании автора идти до конца есть инстинкт творческого самосохранения. Если же последнего нет – безумие подступает… (так можно судить об этом авторе) Но вовсе не был безумцем Чуковский, не был Розанов, не были – наиболее интересные певцы интимного. И в этом есть правда. Пусть читателя манит это невысказанное, угадывается между строк, но никогда не открывается прямо.

Автор имеет право на «невиновность».

Пусть читатель по себе мерит и оценивает величину маргинального, выходящего ЗА РАМКИ, даже – извращенного: в прочитанном.

Автор же умывает руки.

Автор есть Автор

(и никаких зачеркиваний

и слов о «скрипторе»)

<на квадратном листе, часть которого разрезана на закладки выписок из дневника К. Чуковского о Розанове – для магистерской работы М. Г.>

март 2003

*

Удивительнейшим образом сущность информационной цивилизации, созданной соответствующими технологиями, выражена в реплике зайца-робота из советского мультфильма «Ну, погоди!» (начало восьмидесятых)

Этот робото-заяц (клон железный!) бесконечно повторяет одну только фразу: «Заяц! – Волк! – Заяц! – Волк! – Заяц – Волк!…» - указывая пальцем то на себя («Заяц!»), то на волка (не робота, а настоящего). Непрерывный процесс элементарной номинации - 0-1-0-1-0-1 - повергает волка в ужас и недоумение. Он в панике бежит зайца-робота, понимая, что НИКОГДА не сможет от него ПРОСТО ТАК, по-человечески, отделаться от него.

Ужас этого мультяшного волка –

- наш экзистенциальный страх перед

виртуальной бездной неотвратимо близкого будущего

<просто на чистом листе, 22.03.2003., во время просмотра комедии «День независимости»>

P.S. Вот почему тянемся к добрым советским мультфильмам (подумалось).

Недавно был по ТВ «Домовенок Кузька»: «Нафаня! Сундук со сказками украли!!!…»

Мило и без симуляций, с душой.

Это не банальность, но единственное, что вселяет еще некоторую надежду на выживание рода человеческого – выживание с сохранением извечного статуса.

<там же>

30.03.2003

*

Кажется, что нет ничего более уродливого, чем глупость человеческая. По ее вине совершалось в мире такое… И это страшно. Но не менее страшно следующее: что глупость обыденна.

Глупость – это абсурд, который всегда с тобой. Слава Богу, если не в тебе самом. Но он – рядом. Ты сталкиваешься с ним каждый день. В лучшем случае тебе становится смешно, в худшем – глупость в силу своей природы делает мир вокруг тебя более уродливым, чем он есть на самом деле. Пусть, ПО ИДЕЕ – следуя Платону – мир совершенен и прекрасен.

Но глупость способна сделать существование человека невыносимым, то есть – исказить окружающее до неузнаваемости. До тошноты – как понял это Сартр.

Но глупость, замеченная (выделенная) тобой в конкретном случае ее проявления, приносит также неожиданную пользу. Ты, по крайней мере, осознаешь собственное превосходство, что внушает тебе определенный оптимизм, некоторую уверенность в себе. Здесь есть несомненный парадокс: глупость оказывается вовлеченной в прагматику личностного существования. Глупость других – в определенном смысле твоя победа. Но горе тому, кто мыслит эту победу глобально, а не внутри себя.

Глупость не может быть отменена, тем более, в планетарном масштабе. Тебе ЭТО нужно? Нет. Успокойся. Ты уже победил в этой несуществующей битве.

<на обороте рабочего листа для записей>

[не датировано]

Радищев-GLUKK, или Radischev-ГЛЮК

Однажды ехал по дороге некий человек.

Стоп. Тут все не так просто. Во-первых, было это ранним вечером. Во-вторых, ехал он не в карете, не в дрожках, и не в йипе широком (как это могло показаться определенному кругу читателей), а в самой что ни на есть натуральной бричке, запряженной неторопливой, но зато уверенной в себе кобылой пегой масти.

В-третьих, дорога-то дорогой, но ведь у всякой дороги есть национальные особенности. Не вдаваясь особо в содержательную глубину этой дороги, отметим штрихами ее форму: ухабисто, грунтово, петлисто, вихляво, грязища, а вокруг – болотисто и лес, если не дремучий, то, пожалуй, близкий к дремучему. Натура, словом, где-то среднерусская…

[глюк первый: на дорогу выходит Дунаев в своем пыльнике и куда-то смотрит в бинокль…]

В-четвертых, человек, который ехал в бричке, был совсем не простой человек – особенный. Одной рукой он правил, удерживая поводья, а в другой у него была небольшая, средней цветастости, книга…

(не то «Путешествие из Петербурга в Москву», не то «Мифогенная любовь каст. Т. 1)

Вот так.

<на вообще неизвестно откуда взявшемся тетрадочном листке в клетку>

Фред Флинтстоун читает ПТЮЧ. Забавно. Ехайте в деревню без электричества. Рубите дрова полдня пока светло. Вторые полдня при лучине пишите гусиным пером шедевры. А иначе - никто ничего интересного не напишет, и никто ничего интересного не прочитает.

А в деревне, laukos, хорошо, особенно зимой. Летом-то отличие с городом не столь заметно. Зимой это ощущение оторванности от мира, отшельничества – оно просто пронзительно.

Говоря о деревне, я имею в виду обособленное хозяйство, хутор, имение, mui;a. Рядом лес, поле, луг, речка или ручей. Хрустит под сапогом наст, пощипывает лицо легкий морозец. Ясный февральский день близится к закату. С небольшого холма смотришь вдаль, где темнеет лес на фоне заснеженного поля и холодно-алого закатного неба. Багряное яблоко солнца скрывается на западе. Сумерки. Где-то вдалеке, на соседнем хуторе взвыла собака. Ветра почти нет, а потому звуки далеко разносятся окрест по всхолмьям, на которых темнеют сельские дома. В некоторых слабо мерцают огоньки. Некоторые черны и пусты. Заброшены.

Заглянуть в коровник по пути в дом. Коровы уже улеглись на солому. Свиньи еще копошатся в своих клетях. Конь-трудяга еще не насытился после трудного дня. Жует пряное сено. Похлопать по бокам его, протянуть яблоко, которое тут же будет с благодарностью схрумкано. Ладно, пора в дом, где тепло и потрескивают дрова в печи. Сегодня с утра березовых чурок расколол изрядно и занес в дом с запасом, холод не страшен. Пора ужинать. Потом задремать у печи. Или взять карандаш и бумагу. Un uz priek;u!

Набоковский миф о поэзии на службе имиджа прозы

Отказываясь и открещиваясь от всей остальной поэзии в пользу Пушкина да Фета, Набоков будто бы нечаянно унижает поэзию перед великолепием и могуществом прозы (читай: собственной!) Не правы будут те, которые скажут: это, мол, Набоков из снобизма и личной неприязни к т.н. социальной – гражданской – поэзии (или еще там какой: декадентской, авангардной, - прочей). А вот Пушкин – кто еще мог быть лиричнее, кто лучше него природу смог описать?

А Фет – тот бабочками порхающими с умилением любовался.

Набоков неслучайно так принципиален. Даже Бунина, тоже поэта льдинок и паутинок на солнышке, своего учителя и кумира юности, с большими оговорками то присоединял к компании Пушкина и Фета, то отсоединял…

Набоков избрал себе кумиров в мире поэзии.

И каковы же они – в набоковском понимании?

СЕРЕДНЯЧКИ.

Крепкие, хорошие, бойкие, аполитичные, здоровые певцы природы.

1. То есть: знай свое место, поэзия! БРЫСЬ ПОД ЛАВКУ!

В свете такого отношения величественность набоковской прозы ощущается как нечто само собой разумеющееся. И ведь слабость собственных, подражательных стихов работает на имидж его впечатляющей прозы. Умение обратить свои минусы в плюсы делает Набокова Великим Комбинатором литературы ХХ века. (Да так, что комар носа не подточит!)

<27.03.03. на работе, …>

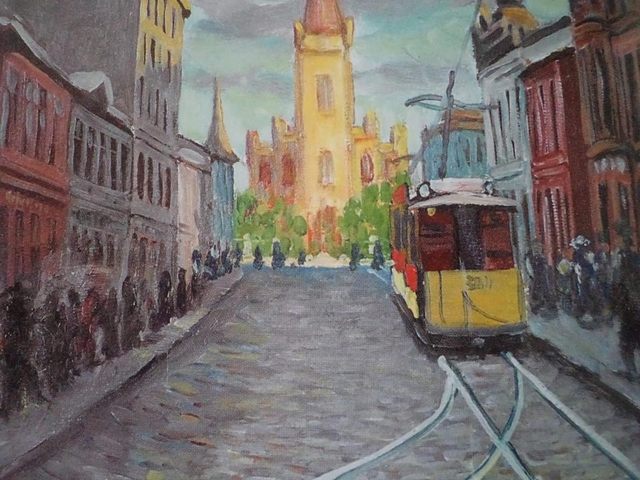

Мартовская прогулка по Lienes

Андрею Левкину

Идем как-то с супругой по улице Lienes, что недалеко от рижскаго центра. А перед тем, как на нее выйти (со стороны как раз в том месте веером расходящихся железнодорожных путей), все не могли никак пересечь Валмиерскую. Шли же, вообще – с Вагонной! Потому не могли, что машины по этой Валмиерской носятся как какие-нибудь бешеные. Совершенно нет никакой возможности перейти улицу. Самое дурацкое в нашем положении было то, что ведь перекресток там наличествовал, а пешеходный переход, равно как и светофор – отсутствовали!

Стоим оба, шагу не можем ступить на проезжую часть коварной (авто из-за поворота появляются совершенно неожиданно) Валмиерской. А она еще страшно загазованная, просто загаженная вся до беспредела! Автомобили проносятся, и ведь никакой гад не притормозит, чтобы людей пропустить через улицу! Вот козлы! (Так мы думаем. И сдержанно ругаемся.) Нет, ну что за абсурд, а? Перекресток есть – перехода нету! Метафизика сплошная. Сотне философов не разобраться, а ПДД еще в то время нам не доводилось учить.

Наконец каким-то чудом мы проскочили до середины проезжей части. Там снова застряли – авто эти совсем не дают шагу ступить. Стоим, озираемся. Здесь, посреди дороги, совсем неуютно. «Мусорники» эти германские уже с двух сторон перед нами вжикают. Чуть ли не за зады нас цепляют зеркалами своими растопыренными. Ну, хрен с вами, - перебежали мы с грехом пополам.

Так вот, значит, идем по Lienes… (А то стал уже забывать, с чего начал. Мне кажется, самая сложная проблема, для романиста особенно, но, вообще, для рассказчика – это не забывать, с чего начал…)

Улочка тихая, разновысокая, как и все в той части рижского Центра, что ограничена улицами: ДЗЫРНАВУ, ВАЛДЭМАРА, ПЭРНАВАС и ВАЛМИЕРАС.

Нет, ну не все ielas (улицы) в этом районе тихие, таких, скорее, меньшинство, но вот зато разновысокие – все! Это абсолютно точно. Мне, кстати, очень уж нравится это слово: «разновысокие». Оно придумано рижским писателем Андреем Левкиным. Это еще когда он писал в далеких 80-х свою «Прозу улицы Авоту». Теперь Левкин – известный русский писатель, живет то в Москве, то в Риге, иногда пишет книги; но он уже, как говорят с какой-то странной и мне лично непонятной обидой, какой-то «не наш»… Я с этим не согласен. Не может человек, написавший «Прозу улицы Авоту» вдруг стать не нашим, «вычеркнутым», и никто не вправе сказать ему «мы Вас вычеркиваем, сэр!».

Надо не забыть вернуться в нашем повествовании к улице Авоту – она того стоит, поверьте мне.

Ну, хотя бы из-за таких ее разноплановых особенностей: в самом ее начале, еще там, где дома в монументальном «югенд-стиле», родился Аркадий Райкин. А в начале ХХ века здесь, оказывается, ходил трамвай, и вообще, было оживленно и людно, чего не скажешь о нынешнем времени. Когда-то даже фашысты любили прокатиться с ветерком на трамвае по улице Авоту, двигаясь потом дальше по Гризинькалнсу в сторону Гитлерштрассе (впоследствии улица Ленина, а теперь – Свободы).

Или вот: Авоту – признанный лидер по количеству дешевых пивбаров на любом квартальном отрезке. А также жриц любви. Здесь на пересечении Лиенес и Авоту остался их последний заповедник. Здесь самые страшные девки, каких еще поискать!

А ведь когда-то тут и впрямь находился квартал «красных фонарей», еще до революции, а также была, к примеру, «Торговля колониальными товарами», вот, пожалуйста:

Сейчас здесь находится музей «Деревянная Рига», в котором устраиваются разные хипстерские базарчики и проходят странные вечеринки а-ля-винтаж:

Никак не могу сконцентрироваться на том, что ПОКА ЕЩЕ мы гуляем по Lienes. От нашей «бывшей» - Бруниниеку (Рыцарской) - она совсем недалеко.

Солнце, холодно, конец марта. Вот в загаженном дворике мелькнул отреставрированный и отевроремонтированный двухэтажный особнячок, резко контрастирующий с убогостью окружающих домов. Хотя, нет – вот то здесь, то там видны притаившиеся во дворах, а то и выходящие на улицу свидетельства того, что кое-какие средства водятся у обитателей Lienes: втиснутые в глазницы старых домов нарядные окна-стеклопакеты (привет из урбанизированной Европы), двери в подъезд снабжены кодовым замком, на уставленной вековым булыжником мостовой кое-где приткнуты у тротуара не совсем даже старые «Volvo» и «BMW»… Тут с парковкой нет никаких проблем – не то, что буквально в 4-5 кварталах отсюда, ближе к улице Чака.

Так что обживаются человеки на старой улице Lienes. Застройка здесь преимущественно: 1901 – 1916 г.г. Конечно, с более поздними пристройками, но тем не менее. Вообще, упомянутый мною гигантский четырехугольник (ДЗЫРНАВУ – ВАЛДЭМАРА – ПЭРНАВАС – ВАЛМИЕРАС) очень активно застраивался именно в этот период. Там, в Центре, в сердцевине его, конечно, дома посолиднее – «югенд-стиль», модерновая роскошь фасадов, реставрационный глянец, камеры слежения на угловых балконах, магазины, банки, оффисы. Но если отдалиться от этих улиц – Бривибас, Чака, Крышьяна Барона, Тэрбатас, Валдэмара – хотя бы на пару кварталов, то контраст поразит стороннего наблюдателя. Убогость деревянных домов конца XIX века разбавлена вполне себе приличным модерном начала ХХ-го:

Единственное, что до безобразия портит строгую серость тротуаров на Lienes да на Бруниниеку – так это неэстетичные колбаски собачьего какашек. Ими прямо-таки устлана пешеходная часть улиц. Ну, почему на тротуаре!? Прямо мистика какая-то!!! Как ни идешь – то тут, то там – ЭТО! Не понимаю, ведь немало рядом парков да сквериков удобных для отправления естественных нужд. Вот парк Матиса недалече, вот парк Мира (он уже на стороне Московского Форштадта, некогда, в 30-х годах дивно запечатленного Георгием Ивановым в одноименном эссе). А вот, кстати, и парк «1905 года» в Гризинькалнсе, что на Пэрнавас.

Да и сама Авоту, душа наших мест, и та заканчивается вполне милым сквериком, и здесь возле церкви Святого Павла, до сих пор расположена стоянка такси, как и 90 лет назад.

В конце концов, здесь везде такие дворы – облегчись не хочу. Нет же, надо обязательно на тротуар сделать дело. И это ведь не бездомные собаки делают. Значит, хозяева этих собак - сами что ни на есть козлы и еще похуже кто! И старухи с шавками на поводке – тоже. Потому как совесть надо иметь. Не можешь на травку в парке собачку выгуливать – не держи ее, скотина, ей ведь тоже несладко. Сволочной, в общем, здесь народец. Как и везде. Но местами. А местами – нормальный, человечный, вроде нас. Не все пьянь и наркоманы встречаются по пути. Их вот с каждым годом все меньше становится – выселяют их новые хозяева в иные места, в социальные дома на окраинах, в гетто со стеклопакетами. Да, такие дела. А здесь в Гризинькалнсе все больше становится всяческих хипстеров, продвинутой молодежи, среднего достатка трудяг.

Так о чем я? Ах, да – мы с супругой идем по Lienes. Живем мы теперь тут. Недавно жили на Рыцарской, а теперь вот сюда перебрались, на Лиенес. Увидите ресторан «Пожарный» - так вот знайте, в соседнем с ним доме обитаем. Заходите на чай, милости просим!

Так, за хиханьками мы и не заметили, как Лиенэс кончилась. Мы вышли на подвывающую троллейбусами Авоту, с ее цветочными магазинами, аптеками, пивбарами, магазинчиками «сэконд-хэнд» и разновысокими постройками, в свое время с математической точностью описанными Андреем Левкиным. За что ему поклон от тех, кто живет здесь теперь.

<вечером, лежа на диване… в печи шумят мартовские дрова>

Рига-Питер и обратно

(1991)

Верлен и Рэмбо

Бродят в метро

Синий абсент

Настежь пальто

Верлен и Рэмбо

Словно во сне

Руку твою

Возьмут

Верлен и Рэмбо

Выпьют все слёзы

Ночного метро

Грёзы

***

(Без даты)

… Какой же прок от Достоевского? В счет ли проку ставить мучения школьников, которым «задали» про Раскольникова, а им, типа, на дискотеку?…

<строчки из неудавшегося эссе «Преступление энд Наказание»; листы в линию…>

;

Почему ненавидят Виктора Ерофеева

Странное дело: одного из самых ярких и стильных авторов современной русской прозы терпеть не могут, на дух не переносят те, кого принято называть в таких случаях «коллегами-литераторами», «собратьями по литературному цеху» или как-то там ещё, словом, пишущие. А критики и литературоведы – того хуже. Все они словно бы воспринимают творчество Вика Ерофеева как личное оскорбление, а потому считают своим долгом втоптать выскочку в грязь любыми способами. Ах, эти добрые люди! Я знаю, о чем говорю… Ладно бы пуритане-ретрограды. Но интересно, почему его ненавидят и особенно презирают те, кто должны бы ему рукоплескать. Наиболее радикальные и, как правило, совершенно идиотские мнения на этот счет всего лишь забавны и вполне способны развеселить заскучавшего было над газетной страницей читателя: «Сатанист! Порнограф! Мразь! Извращенец! Педераст!…» - вот она, патриотически настроенная литературная россия. Такие отзывы и самого автора изрядно потешают.

Мне представляются гораздо более любопытными высказывания людей умных и проницательных, литературных эстетов. Меня интригует их необъяснимо злая ирония, презрительные кивки в адрес Ерофеева – на грани какой-то очень личной мстительности. Хочется разобраться, почему? Откуда в изящных, талантливых критических сентенциях привкус этой мести? Чему мстить? Против чего восстаёт всегда готовый к услугам «оскорбленный вкус»?

Мне скажут эти самые: предъявите, пожалуйста, фамилии и ссылки на публикации! А зачем? Пошли все в болото! Замучаюсь отбиваться, если что… (Ничего себе вообразил! Да, кто же тлю спросит!!?)

Критики!

Да.

(Это чтобы посмаковать…)

К примеру, без дивной ругани по поводу ерофеевских текстов со стороны Виктора Топорова или изящных уколов Никиты Елисеева я, может, и не стал бы писать эту статью.

Итак, в чем истоки ненависти к Ерофееву?

Может быть, всё дело в его чрезмерной заносчивости, скверном характере, претенциозности, самолюбовании? Ну, есть такое. А у кого из писателей этого нет! Что с того? Все заносчивы. Такова писательская натура. Сложно представить себе писателя – тихого и скромного человека с ангельским характером. Все – со сдвигом. Мягко говоря, люди непростые. Потому и пишут. Всякое!

Я думаю, причины ненависти к Ерофееву – в его особенной стильности. Не только в собственно литературной, но и в том, каким образом он позиционирует себя и, что немаловажно, своего героя. Вот, к примеру, Набоков. Одни считают (не без оснований), что он – гений стиля. Другие (тоже не без оснований, как ни странно!) полагают, что Набоков – пошлый сноб. Что тут делать? Просто Набоков был для современников раздражающе стильным человеком, внешне и внутренне стильной личностью. У него странный вкус (стиль) – но это вкус! Про его критиков такого не скажешь. Стиль иногда с потрясающей мощью, иногда едва уловимо присутствует в ежесекундном отношении набоковского повествователя к читателю. И это очень сильно многих раздражает. А как не раздражать, когда в этом стиле присутствует изрядный градус презрения к вам лично? (Да, что он себе возомнил, этот отпрыск кадетишки!) По крайней мере, Набоков здесь всегда был честен с читателем. Он тоже, как ранее В. В. Розанов, «не церемонился» с ним - поделом вам всем!

То же и с Виктором Ерофеевым. Ему не могут простить всего по списку: плэйбойства, ангажированности, таланта, умения самопрезентации, и бесцеремонной откровенности его самого и его персонажей, дошедшей до искреннего желания увидеть кое-кого из своих читателей обделавшимся… (ну, как ЭТО еще объяснить?). Допустим, не всем приятно то, что пишет Ерофеев. Но я вот что хочу сказать: никто из ЧИТАТЕЛЕЙ ни разу не плюнул в него, ознакомившись с его творчеством, не швырнул в омерзении книжку в мусорный ящик, не написал в какой-нибудь газете возмущенный отклик. Мне не раз доводилось слышать от «читателей», что Сорокин – монстр и людоед. Таким было читательское впечатление от «Голубого сала» или «Месяца в Дахау». Но никто никогда не швырял камни в Виктора Ерофеева. На мой вопрос об отношении к его книгам – либо молчание, скорее, от неумения правильно выразить гамму собственных чувств, либо восхищение и предложение обсудить кое-какие вещи. Не то с Сорокиным! И здесь – сплошные парадоксы. Кроме эстетов концептуализма, читатели от Сорокина плюются (но при этом хорошо покупают – поди пойми их… о, как дивны выверты ПиАра!), а критики – жалуют. С Ерофеевым всё в точности наоборот. Хотя Сорокин и Ерофеев – давние приятели и единомышленники (тут еще можно заочно приписать к этой компании Пригова, Яркевича, Пепперштейна, Елизарова, Козлова и других).

Вот Сорокин – тоже ведь стильная личность, и как человек, и как писатель. Но критика к нему куда более благосклонна, нежели к Ерофееву. Однако стильность Сорокина – иного рода. (Мы понемногу движемся к разгадке.) Дело в том, что из личности его повествователя ВЫЧТЕН субъект автора. Для концептуалиста это вполне естественно, поскольку в письме, исповедуемом Сорокиным, роль автора сводится к роли отвлеченного демиурга, играющего в кубики стилей, дискурсивных стратегий, текстов, родов деятельности, идеологий и т.д. И Сорокин всегда может указать, когда его спросят о том или ином персонаже: «Я – другой, я к нему не имею никакого отношения. Разве это не понятно? Все мои ужасы – всего лишь просто буковки!» И это справедливое замечание, как правило, понимаемое критиками, но оставляющее в недоумении т.н. широкого читателя. С Ерофеевым дело обстоит несколько сложнее. Мало того, что он сам – сукин сын, каких мало, так он еще бесстыже выглядывает из-за плеча своих персонажей-рассказчиков, ничуть не стесняясь. («Матери бы хоть постыдился!» – та до сих пор не оставила надежды, что когда-нибудь ее сын напишет книжку, которую ей не стыдно будет показать знакомым).

Да, Ерофеев – парадоксалист. Да, он говорит взаимоисключающие вещи и при этом всегда искренен. Сорокин и субъект его письма – стильные бесстыдники порознь, а Ерофеев и его герой – вместе.

Особым образом усиливает «вину» Ерофеева его «художественная» универсальность. Он и писатель, и публицист, и литературовед, и критик, и телеведущий. Да, не слишком ли самонадеян этот все-дока Ерофеев?!! – думают братья-«пишущие». Лезет везде, всех раздражает, спорит и ни с кем не согласен, и на всех ему наплевать. Последний, самый идиотский козырь неприязни: «барчук советский»! (Ау, где вы, мистер Набоков, барчук английский?) Золотая молодежь совдепа. Тепличный мальчик! А он никогда и не скрывал этого. И своим счастливым детством всецело обязан товарищу Сталину. А что не «покаялся» - так у любого лицемерия есть пределы. И несколько лет назад, словно бы в насмешку, над упреками совдепом униженных и оскорбленных, Ерофеев выпустил книжку «Хороший Сталин», где и рассказал о своем счастливом детстве с обезоруживающей откровенностью.

При этом анфан террибль Вик Ерофеев всегда останется безупречно галантным – все же он галломан с детства (Oh, la France, mon amour!) Щедрый французский либертинаж он усвоил великолепно. Либертен обязан «по статусу» быть одиноким «последним героем». Маркиз де Сад, Дени Дидро, Вольтер – вот первые герои либертинажа, и доставалось им за это так, что мама не горюй. Ерофеев тоже на собственной шкуре испытал, каково быть либертеном в сообществе ханжей и лицемеров. Сейчас, правда, он уже недосягаем для желающих упрятать его в литературную, а то и в настоящую тихую матросскую Бастилию и посадить «на чепь». Но уж больно тернист оказался ерофеевский творческий путь. Певец смрадных радостей родной страны всегда плевал на свою репутацию. Может, потому и выжил среди своих собратьев по острому перу? А им – «собратьям» - до сих пор неймётся. Ну, вот так-так-так и хочется харкнуть в Ерофеева, пнуть его побольнее. Сейчас вот подумал: какого черта! Ну, для кого я пишу все это? Для кого редактирую, спустя 10 лет после написание никем не принятой статьи?

То есть: задание не выполнено; вопрос о том, почему ненавидят Виктора Ерофеева, остается открытым.

Марк Гурьев.

Рига, 2003-2013

;

СОВЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ

Набрысок к роману

Владимиру Линдерману

Предисловие

Чуть было не написав «пердисловие», я выругался (про себя) и решил, что ни к чему это. Не нужное. Но скажу одно: сразу как-то пришло осознание, что произведение, посвященное СОВЕТСКОМУ СЧАСТЬЮ, обязательно должно быть «романом». И не чем иным. Потому что в детстве моем властвовал непременно РОМАН, и вся советская жизнь, само государство и его история – были, в сущности, грандиозным мифогенным романом. Вы скажете: а что же, на Западе, не так? ЧТО Ирландия, как не «Улисс» Джойса? (Ну, и так далее…) Я вам вот что скажу: Не закрывайте мне небо! Если мы возьмем хотя бы Европу в период ее существования, соответствующий советскому, мы не увидим здесь РОМАНА, ибо всё – раздроблено, рассредоточено, раскрыто во все стороны. Всё – эксперимент, стихо-проза, сюрреализм, автоматическое письмо, черный реализм, джаз, твист, модерн во всей его неприглядной красе. Всё свободно, пьяно, весело – до умиления. До слез радости. Но все же это Вавилон. Дивный, но – Вавилон. Что угодно, только не РОМАН. «Роман» оказался в одностороннем порядке застолблен, «забит», зарезервирован советской жизнью, окольцован соцреалистическим методом. Не надо думать, будто тем самым в саму суть «романа» были внесены изменения. Советская романизация покоилась на прочном фундаменте правдивой русской классической традиции. На стороне её было всё, даже русский синтаксис:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью

Мы рождены, чтоб былью сделать сказку

Мы рождены, чтоб были сделать сказкой

Мы рождены, чтоб были…

Мы рождены, что б…

Довольно?

Советское счастье – это вербальное чудо. Понять это можно только сейчас, когда нет больше Страны Советов (остались лишь ее «Крылья»…) Некому ничего посоветовать. Некому больше жить в романе. Все персонажи сгинули или разбежались. Разве что можно собраться с разноцветными мыслями и написать роман о РОМАНЕ. Не как у Сорокина: роман «Роман», а именно О РОМАНЕ, или даже – о маленьком «романе» каждого советского человека с Большим РОМАНОМ страны. Роман о «советском счастье», роман с советским… Язык восстает. Путаница. Но именно здесь прячется вход в тот мир, который отныне есть всего лишь – мифология. Отдельные писатели давно это поняли. Вот Павел Пепперштейн с гербом «Мифогенной любви каст» в руках. Вот Михаил Кононов салютует «Голой пионерке». Вот Владимир Сорокин тончайшими ломтиками нарезает «Голубое сало». Вот Дмитрий Пригов идет в обнимку с пьяным МилицАнером. А вот и Виктор Ерофеев вывел на прогулку Белого кастрированного кота с глазами красавицы…

А вот и я тут где-то мелькаю.

Вдруг и мне маленький кусочек территории останется?

Я уже здесь! Эй! Эй! Эй!…

«ПИОНЭР»

И вновь продолжается бой!

И сердцу тревожно в груди.

И Ленин такой молодой,

И юный Октябрь впереди!

(из песни)

- К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!

- Всегда готов!

Странно, я совершенно не помню, как меня принимали в пионеры. Как отрезало. Не помню чудное мгновенье. Ну, могу себе, конечно, представить, как повязывали галстук, как все новобранцы бодро и чеканно рапортовали клятву какой-нибудь торжественно-серьезной комсомолке, едва сдерживающей смех…(я так думаю). Хотя стоп! Вспоминаю, как учил тре-клятую клятву. Я даже помню эту бумажку с текстом (картонку?) визуально, но вот, странное дело, не могу ее описать. Все эти ритуалы пионерско-комсомольского культа тогда еще не казались фальшивкой и анахронизмом. Мы были в чем-то даже искренни. Верили в дедушку Ленина с добрыми такими глазами. Он был и в самом деле живее всех живых. А вот «ПАРТИЯ» ассоциировалась с чем-то большим, пугающим и всесильным, в общем, казалась грозным мифическим существом.

В то время я не мог, конечно, правильно выразить словами свои ощущения, вызываемые соприкосновениями с образами «ПАРТИИ», «ЛЕНИНА», «СОВЕТСКОГО СОЮЗА». Для меня они были мощными симбОлами, незримо присутствующими в окружающем пространстве.

Теперь-то я понимаю, что, в сущности, мы жили в атмосфере неоязычества. Да, и что было делать? Наш «выбор» неоязычества был предопределен Октябрем 1917 года (до сих пор чувствую в себе странное волнение перед этой датой… не зря к ней относились свято!). Силой нескольких большевистских декретов была отменена крещеная Русь, которая тому особо не противилась и, по ужасающе меткому выражению Василия Розанова, «слиняла в три дня». Что явилось действительно концом Света для оставшихся еще религиозно мыслящих людей. «Как же так, Святая Русь?!!» Так «святая» ли? Может, все-таки «кондовая, избяная, толстозадая», как сказал самый великий и самый трагический русский поэт ХХ века. В 17-м году «революционно настроенные» взяли верх над «религиозно мыслящими». Впору было и летоисчисление начинать с 1 года Советской эры. Постеснялись, смалодушничали, не проявили последовательность. Между тем, Русь понемногу вернулась к язычеству и идолопоклонству. Как жить без веры?!! Совершенно справедливо восклицал Достоевский. Никак нельзя, ваша правда. Так кто с кем спорит?

Неумело прикрываясь лозунгом воинственного атеизма, Советская власть внедрила в массы новую религию, рожденную, я верю, спонтанно и даже (тоже верю) без всякого на то дьявольского умысла. У Булгакова в «Мастере и Маргарите» утонченный агностик Берлиоз упрекает простого советского человека, поэта Ивана Бездомного в том, что у того в антирелигиозной поэме Христос, хоть и вытоптан в грязи, но получился «как живой». Большевикам ведь с кем по большей части пришлось иметь дело – с «берлиозами» или с «бездомными»? То-то!

Религия коммунизма была названа идеологией, и о её скорейшем торжестве во всем мире провозгласили с легкостью необычайной (характерной прежде лишь для религиозных пророков). Ну, чем не ожидание Царства Божия на земле? Вечного райского блаженства в сакрально обещанных золотых сортирах? Свобода, равенство, братство – христианские «апрельские» тезисы. Но под чутким руководством новой церкви – Коммунистической партии. Мне кажется, что (жутко выговорить!) как Русскую Реформацию Октябрь 1917-го никто даже не рассматривал. Зря.

В Средневековье (принятие христианства) к счастью гнали железным крестом. Чем от этого отличается «железная рука» большевиков? Всё - на крови, по трупам, по хрусткому пепелищу старой веры. К Счастью. Религия Светлого Будущего озарила новой верой изможденные тысячелетним христианством лица-сердца людей. Хотели они того или нет – какая разница, раз так получилось!

«А при коммунизме всё будет заебись!

Он наступит скоро, надо только подождать.

Так всё будет бесплатно, там всё будет в кайф,

Там наверное вообще не надо будет умирать!…»

(Егор Летов)

Счастье оказалось недолгим. 70 лет – небольшой срок. Но оно БЫЛО, я знаю это. Светлое Советское Счастье. Я хочу рассказать о его скромном обаянии, а также о том, какие ужасы таились в мутных омутах советской жизни. Как и всякой жизни. На поверхности её – тишь да гладь. А нырни поглубже – обомлеешь от увиденного!

Но до Светлого Будущего всегда было рукой подать. И это ощущение внушало советским людям удивительный оптимизм, их сердца переполнялись радостью за свою страну и гордостью за её достижения. А все потому, что в каждом атоме окружающего пространства присутствовало советское язычество. Магия тут была почище, чем у Фауста, немца этого, Гёте. У нас был и Свод Магических Книг, в которых излагалось святое Откровение грядущего Коммунизма – Нового Небесного Иерусалима с центром в Москве – его суть и способы его скорейшего Приближения и Воцарения во всем мире. Помните «мы за мир во все мире»? Это же не просто так. Это магическая формула, заклятие, в котором после «за» с тайным умыслом отсутствует слово «наш». О, это, вообще, очень могущественное слово. Но о нем – позже.

Среди авторов святых книг – отцы «церкви»: Маркс, Энгельс и Ленин. Надо ли объяснять, почему их трое, и почему эти имена нельзя произносить в каком-либо ином порядке? Их почитание сложилось тогда, когда должно было сложиться, и обеспечил это сложение Великий Вождь всех времен и народов, Царь царей и Белый падишах, который «выше Белого Царя», Первосвященник и Главный Инквизитор Иосиф Виссарионович Сталин.

Молиться «атеисты» тоже стали очень быстро, как только стихли анархические ветры Гражданской войны, и наступило время упорядочивания людской жизни. Испокон веков такому упорядочиванию служат сочетающиеся друг с другом Вера и Закон.

Чтобы обеспечить Учению (которое, как совершенно точно было сказано, «всесильно, потому что оно верно») верховную святость, Главный жрец, конечно, должен был принести себя в показательную жертву Богу Светлого Завтра, и тем самым получить Бессмертие и зачать ритуал Поклонения. Владимир Ильич Ленин так и сделал. Его тело объявили Вечно Живым, построили главный Храм Страны Советов – Мавзолей и стали поклоняться мощам. В дни великих праздников службу служили на Мавзолее видные деятели коммунистической церкви – члены Политбюро, военачальники, во главе с верховным жрецом – Генеральным Секретарем.

Большевики потом последовательно развивали языческий ритуал идолопоклонства, возводя в городах страны огромные статуи патриархов и отцов церкви – Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Горького и многих других рангом пониже, соразмеряя величину и количество идолов с утвержденной на Политбюро – то есть Совете Жрецов Светлого Будущего Мира – иерархией. Не обошли вниманием и языческую огненную символику, но только уже после Великой Войны, когда советский народ во главе со своим богоравным Генералиссимусом – могучим Сталиным - сокрушил вторгшиеся с Запада мерзкие орды тевтонский орков, этих нелюдей, упырей и каннибалов, и был повержен с трона Черный Властелин Гитлер. Весь германский пантеон был разрушен тогда советскими богами, воинами, настоящими Элессарами, сильными, как витязи древности. После этой Битвы Битв на советских капищах, где были погребены воители, стали зажигать Вечный Огонь, вырывающийся из сердцевины Красной Пентаграммы – в память о павших. Не было в то страшное время города, села, семьи, куда не пришла бы похоронка с фронта. И сказано было: НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. Советская Вальгалла приняла образ «Вечной Памяти».

Ритуальный обряд поклонения павшим был поручен старшими товарищами племени младому – то есть пионерам, которые, как и положено будущим строителям коммунизма, отнеслись к этому делу серьезно и очень ответственно. Они несли караул у Вечного Огня и в других святых местах – у подножия идолов Вождя, Солдат-Освободителей, а то и просто у водруженных на постамент танков, артиллерийских орудий и прочих молотов Тора. (В моем городе по дворам ходила жуткая история про то, как однажды ночью парень повесился от несчастной любви на фаллическом, некогда извергавшем огонь стволе танка-памятника, рвущегося с огромной каменной глыбы вверх, к небесам… у входа в парк культуры и отдыха…)

Пионеры маршировали, возлагали венки, салютовали поднятой на полусгибе правой рукой, стояли по стойке смирно, втайне млея от собственной важности. Я полагаю, здесь не обходилось даже без мистического экстаза. Будучи пионером я тоже испытывал неимоверную, до слез гордость, участвуя в этих возвышенных ритуалах, приуроченных к главным коммунистическим праздникам – Седьмому Ноября, Двадцать Второму Апреля, к Первому Мая, ко Дню Пионерии, к Двадцать Второму Июня.

Трудно переоценить значимость пионерской организации. Она была призвана одухотворить детские сердца сознанием грядущей «победы идей коммунизма», как пелось в памятном до сих пор советском гимне. Зря, зря его сейчас переделали, лживо подстраиваясь под конъюнктуру либеральных времен. Никто не помнит новых слов, зато все знают старые. И были костры. И были песни. И сказано было: «Взвейтесь кострами, синие ночи!» И до сих пор рожденные в Советском Союзе, когда звучит новый гимн России на старую музыку Александрова, поют старые слова советского гимна и даже – «Партия Ленина – сила народная / Нас к торжеству коммунизма ведет».

Советскому счастью уже пришло время остаться запечатленным в веках на страницах художественных произведений.

Скоро, скоро созреет в бочках пьянящее вино Советского счастья.

ПИСЬМО ВЛАДИМИРУ ЛИНДЕРМАНУ в ФЕЙСБУКЕ 21 февраля 2013 года:

Добрый вечер! Я, собственно, почему с интересом отнесся к тому, что Фейсбук выдал мне случайно "Может быть, вы знаете Линдермана?"? Долгая история. Но если в 2 словах, то как-то в ноябре я принимал участие в диковинной встрече в Музее письменности и культуры, где русские поэты "Орбиты" Артур Пунте и Сергей Тимофеев, а также я как представитель книготорговли - рассказывали латышам на ЛАТЫШСКОМ языке о русской поэзии в Латвии. И Артур дал мне полистать замечательную антологию "Современная русская поэзия Латвии", и листая, я немного перестал обращать внимание на происходящее в этом милом зале. Я сразу наткнулся на Линдермана, на "Масонов" и "Мы шли в атаку танку подмигнув..." - и сразу вспомнилось другое, может, одно из первых изданий этих стихов. Представьте, 1989 год. Старшеклассник рабочего Донбасского городка (размером с две Лиепаи!) читает 8 номер "Даугавы", и его больше всего цепляют странные "Масоны" Владимира Линдермана. Там была такая забавная фотография, очень комсомольская, Владимир Ильич, если помните... и тот парнишка вдруг понимает, что произошел некий сдвиг... в стране... в мире... Он еще не знает, что будет жить в Латвии (мама - латышка)... А лет через 20 с гаком будет листать эту русскую книгу в латышском музее... Словом, это ТЕМА! Для меня лично. О связи времен. О том, что происходит, как пел Шевчук, "с Родиной и с нами". Обязательно напишу об этом. Вот как не-кратко получилось.

;

Владимир Линдерман

«ЗА ВСЕ, ЗА ВСЕ…»

За холод электрического стула

и за слепую сутолоку дня,

за инвалида, севшего на дуло

орудия у Вечного огня

за все, чем эта родина богата,

за то, что нету родины другой,

и за фанеры – фазовой, брюхатой –

полет над бездной, Азией, Москвой,

за тонкий шелест заводского блуда,

за исповедь трибуны вечевой,

за бурлаков, как два больших верблюда

запутавших друг друга бечевой,

за поступь ассирийского фантома,

за грудь твою – в железных орденах,

за этот шепот в сумерках, у дома,

в собачьей будке, заполночь, в кустах,

за строй гитар, высокий строй молитвы,

за главремстрой и за походный строй,

за безопасность всей электробритвы

в футляре, как за каменной стеной,

за чудный голос, в потолке живущий,

за все, чем я обманут в жизни был,

за торжество конструкции, несущей

меня к тебе, которого любил!

Разговор с товарищем Захаром

Давно хотел поговорить с Захаром Прилепиным. Не то чтобы спросить: ну, как оно, брат Захар? А чтобы по делу. По такому, о котором не скажешь, как в пору нашей с ним пионерской юности, «это все фигня, товарищ, по сравнению с мировой революцией». Да-да, мы одногодки, 1975-го года рождения, а, значит, у нас была одна страна и счастливое советское детство. О том, что оно было счастливым, начинаешь думать по-настоящему только сейчас, спустя 22 года после того, как нашей страны не стало, после того, как смели ее враждебные вихри. Грустно только, что вихри эти были подняты ее собственными гражданами. А, следовательно, нашу Родину предали, убили, отдали на поругание… Кто и кому?

Вспоминаю часто выражение В. В. Розанова о том, как тысячелетняя Святая Русь «слиняла в три дня». Так и Союз нерушимый республик свободных «в три дня слинял». Хотелось бы спросить Захара: почему так? Почему снова на те же грабли? Что не так с Россией?

Как-то хотелось мне броско озаглавить наш разговор. Как вам такое: «Разговор с товарищем Захаром», четко, по-маяковски, как «Разговор с товарищем Лениным»? Или – «Ваше слово, товарищ Захар!» Уверен, слово Захара умеет стрелять не хуже «товарища маузера». Когда я читал его роман «Санькя» в 2006-м, я и не думал вовсе, что автор станет вскоре духовным лидером левой оппозиции в России, шеф-редактором «Свободной Прессы», одним из самых востребованных писателей и самых цитируемых публицистов. Но знаете что? Годом спустя, в 2007-м, читая уже сборник рассказов Захара «Грех», я точно знал, что Захар – это большой корабль, которому суждено большое плавание. И каждый последующий год утверждал меня в этой мысли.

И вот Захар побывал наконец-то в декабре в Риге, в русской Риге, славном обломке былой Империи, но задуманная встреча так и не состоялась. Такие дела. Мы ведь с Захаром все еще советские люди, хотя живем в разных странах, и в паспортах наши имена пишутся разным алфавитом. Но мы, кроме всего прочего, еще и русские люди. И нам небезразлична судьба русского народа, как бы это пафосно не звучало. В нынешней России, мы слыхали, русский народ как будто уже сам себе не хозяин. Захар, так ли это? Нет ответа. В нынешней Латвии – тоже. Русских хотят ассимилировать, сделать по-франкенштейновски полными билингвами, чтобы русские постепенно полностью утратили свою национальную идентичность. Мы боремся с этим, как можем. Защищаем наши школы, читаем русские книги, исповедуем принцип «латышский я б выучил только за то, чтоб стать сей страны гражданином» - и идем в политику и побеждаем, хотя биться приходиться за каждый локоть своей идентичности. Нашей первой настоящей победой стал русский мэр Риги Нил Ушаков, недавно переизбранный на второй срок после уверенной победы на муниципальных выборах. Нил – наше знамя борьбы за русское дело. Нила мы не отдадим на растерзание радикальным латышским националистам, которые прилагают неимоверные усилия, чтобы скинуть и растоптать Ушакова.

Как думаешь, Захар, почему твое слово, твои книги, статьи, эссе так востребованы у нас в Латвии? Я знаю, что говорю – ведь работаю в книжном бизнесе, и могу точно сказать: книги Прилепина входят в тройку самых востребованных современных русских писателей. Возникает интересный вопрос: а кто же оставшиеся двое? Отвечаю: Пелевин и Акунин. И вот тут уже мы подходим к целому корпусу «проклятых» вопросов и тем, связанных с властителями дум. Ведь все еще верно, Захар: поэт в России больше, чем поэт? Кажется, постулат о том, что поэт/писатель «гражданином быть обязан» выходит в последнее время на новый уровень нравственного императива, вокруг которого кипят жаркие споры и бушуют нешуточные страсти. Акунин – выразитель дум и чаяний современного либерала. Пелевин – гуру инфантильных яппи, хипстеров и кого-то там еще имя-им-легион. Гражданская позиция Виктора Олеговича – в отсутствии и/или отрицании таковой. И вот остаешься ты, Захар, тянущий за собой целый волшебный возок авторов (Герман Садулаев, Денис Гуцко, Алексей Шаргунов и многие другие), которых нужно бы читать всем, а читают их отчаянно мало, потому что, если бы читали – не были мы сейчас там, где находимся.

Как думаешь, русское слово все еще чудесно? Все еще сеет разумное, доброе, вечное? Или все мы – карлики на плечах гигантов прошлого? «Левый марш» - не обрастает ли в наше время в третий раз новым смыслом хрестоматийная строка – после Маяковского и Бутусова («Марш, марш левой!...»)?

Захар, твои манифесты «Письмо товарищу Сталину», «Почему я не либерал», «Манифест нон-конформизма» наделали немало шума в медийном пространстве, в интернет-изданиях, блогах, соцсетях. Как думаешь, это – кухонный шум, или в России возможен свой Майдан?

Будучи уроженцем Донбасса, славного города Краматорска («Мусорный ветер / Дым из трубы / Плач природы / Смех Сатаны…»), будучи на четверть украинцем, у которого немало родственников и в Киеве, и в Одессе, не могу оставаться равнодушным к событиям на Украине, к очередному бунту на Майдане и тщательном спланированному мордобою, к очередной оранжевой революции, попытку которой мы наблюдаем сейчас в прямом эфире. Захар, я знаю хохлов, их хлебом не корми, дай за чубы друг друга потягать, а там и до сабель недалеко – тяжелое наследство славных вольностей Речи Посполитой, ничего не поделаешь. Но скажи: оно нам надо? Допустим, я имею в виду и Россию, и Латвию. А также Литву с Белоруссией. Чем кончила Речь Посполитая лучше, вообще не вспоминать. Славы великого княжества Литовского и Русского уже не возродить? Как думаешь? Возможен ли путь «Белой Руси», европейской, а не Московской, то есть азиатско-финноугорской? Где Россия – в Европе, в Азии, в Евразии? Знаешь, мне лично импонирует всякая Русь – добрая, как медведь, симпатичная финноугорская; горячая, лихая славянская; раскосая, воинственная азиатская. Но смешаны все границы, засыпаны все рвы, смешана вся кровь: так каким путем идти? Вот ведь какая штука, Захар. Двое наиболее значительных писателя ВРЛ (Великой Русской Литературы) 19-го века были солдатами: Лермонтов и Толстой. И еще Пушкин, хотя формально и нет, но по сути – безусловно, да. В ХХ веке вспомним Ремарка, Хэмингуэя, Зощенко, Некрасова, Астафьева, очень многих, страницы не хватит. Скажи, Захар, тебе не холодно в одиночестве на современном Олимпе писателя-солдата (или я ошибаюсь насчет одиночества)? Что дает война писателю? Бывших солдат не бывает? Я очень хотел избежать разговора о Лимонове, которого безмерно уважаю не только за его книги, но и за его деятельность по пробуждению гражданской совести людей, напоминающую подвижничество первых христиан. Но все же спрошу: зачем все это, если в России нет своего Майдана?

Захар, в твоем программном эссе «Почему я не либерал» все предельно ясно и лаконично сказано, почему. Но не кажется ли тебе, что значение этого слова и скрывающегося за ним понятия «либерализма» мутировало-мутировало на протяжении безумного ХХ века и домутировалось – нынешний либерал скорее напоминает французского либертена. Что плохого в любви к свободе, если брать исконный смысл? Захар, у тебя есть если не рецепт, то хотя бы программа, нацеленная на то, чтобы Россия наконец избавилась от клейма «Страны рабов, страны господ»? Не утопия ли это? Какой первейший грех России, требующий искупления? Или искупление – уже свершилось, и для поднятия России требуется иная «стратегия»? Как может осуществиться в России «Большой Рывок», как в Китае, о котором все время говорит Проханов?

И еще Захар, я хотел бы спросить тебя о нашем поколении. Не считаешь ли ты его «потерянным»? Мы родились в неудачное время. Мы при всем желании не могли урвать куска от советского пирога, сожранного в начале 90-х. Ты был грузчиком, вышибалой, солдатом, стал писателем, журналистом, публицистом. Я был подсобным рабочим, ночным сторожем, моряком, стал филологом, учителем, колумнистом. Мы псы с городских окраин, чудом не оказавшиеся на помойке. Мы в лучшем случае оказались детьми тех, кому хоть крошка досталась, а в худшем – пошли к первым в услужение, спились, закодировались, но так ничего и не добились. У тебя есть бодрое опровержение? Пусть эти вопросы в большинстве своем остались без ответа, у меня гора с плеч, что я задал их. Спасибо тебе. От меня лично за «Грех».

Марк Гурьев. Рига.

25 янв.2014 г.

Свидетельство о публикации №216080101450