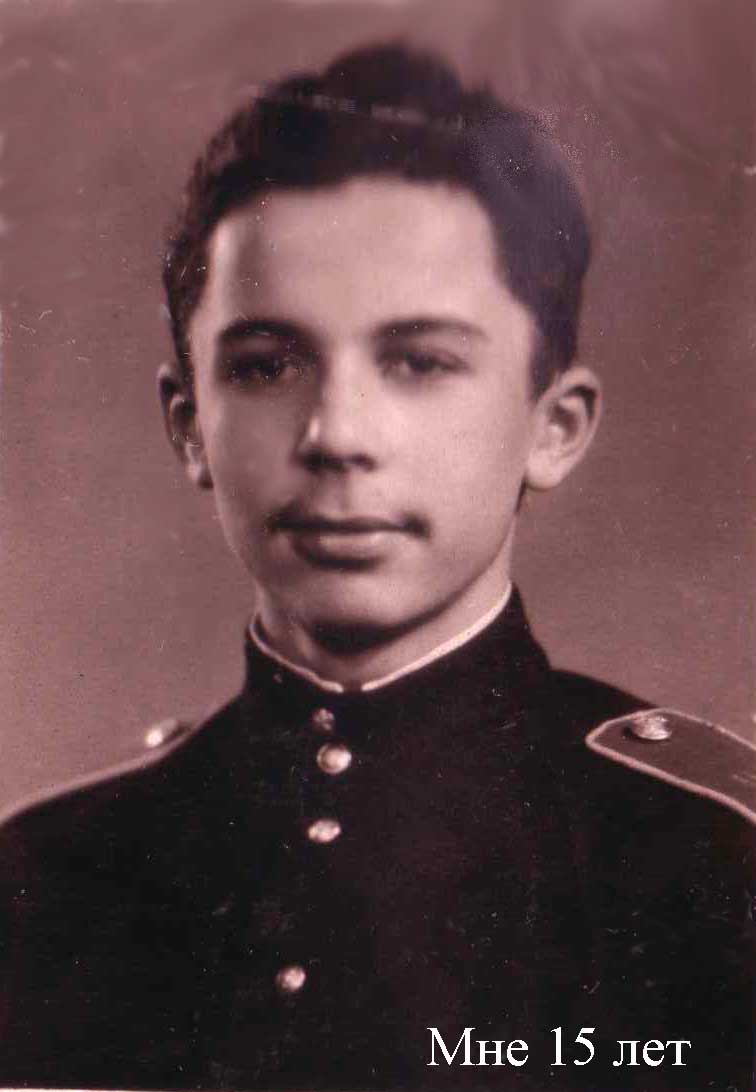

Суворовец Валентин Поташкин

Вместе со мной в училище поступал Вовка Толмачев. Наши отцы сдали документы и нас повели в училищную парикмахерскую, подстригли наголо, отвели в баню, мы помылись, и старшина-сверхсрочник выдал нам одежду и сапоги, которые мы долго подбирали по размеру, а с портянками была большая проблема – мы еще не умели наворачивать их на ногу. Мы попали в пятую, младшую, роту, наш класс (взвод, отделение) назывался старшим приготовительным, что соответствовало третьему классу средней школы. В первых двух отделениях учились наши сверстники, которые жили в училище с момента его основания (суворовские училища были организованы в 1943 году). Товарищ Сталин создавал суворовские училища как элитные учебные заведения, в которых в известной степени должны были соблюдаться традиции кадетских корпусов, поэтому туда принимали преимущественно детей офицеров, в первую очередь – погибших на фронте. Но в нашем взводе было и десять югославов (Югославия в то время была единой социалистической страной, она здорово воевала против Гитлера; ее вождь, Иосип Броз Тито, договорился со Сталиным о присылке в СССР нескольких тысяч сирот – детей погибших солдат и партизан, которых распределили по суворовским училищам, детским домам и т.д.), и двое «сынов полка» (это беспризорные дети, которых подбирали солдаты, отмывали, кормили, одевали в перешитую по размеру солдатскую одежду, и которые потом жили при полках).

Суворовское училище размещалось в добротных двухэтажных кирпичных казармах бывшего царского дисциплинарного батальона. Когда я туда попал, оно уже было хорошо устроено: суворовцы спали в просторных казармах, занимались в светлых классах и предметных кабинетах, питались в чистой столовой. В бывшей церкви был клуб, там по воскресеньям показывали кино, устраивались торжественные мероприятия, концерты, репетировала самодеятельность. Было отдельное здание спортзала, санчасть, баня, своя водонапорная башня, пекарня, парикмахерская, прачечная. В одном из зданий была библиотека, куда свозили книги из всех разгромленных библиотек города, во всяком случае я помню «Гарганюа и Пантагрюэль» и «Дон Кихот» с иллюстрациями Гюстава Доре дореволюционного драгоценного издания. Был асфальтированный плац для занятий строевой подготовкой, футбольное поле, которое зимой заливалось и превращалось в каток, спортивные площадки. По периметру между зданиями стояли высокие кирпичные стены, так что училище представляло собой единый замкнутый городок. За пределами городка располагались дома, где жили офицеры с семьями, небольшой одноэтажный домик училищного оркестра, а неподалеку – капитальные конюшни – старшеклассники занимались конной подготовкой. Отопление всюду было печное.

В каждой огромной казарме (спальне) размещалась рота (примерно сто человек) – три отделения (через год в нашей роте прибавилось еще отделение – младший приготовительный класс). Между кроватями был широкий проход, в котором через некоторое время установили спортивного прыжкового коня с мостиком, а в свободном углу – перекладину (турник). Возле каждой кровати стояла добротная буковая трофейная табуретка с точеными ножками, куда мы складывали одежду, когда ложились спать.

Атмосфера на первых порах в отделении была сложной. Было несколько «переростков» - детей, которые были старше других на 2 – 4 года. Они обижали малышей вроде меня, отбирали все, что понравится. Особенно отличались «сыны полка» - они курили, матерились. Югославы совершенно не говорили по-русски. Надо сказать, что постепенно, в течение года – двух, особенно с приходом нового начальника училища генерала Дубянского, ситуация исправилась: пятерых югославов, которые были не способны к обучению, так как во время войны не учились вовсе, отправили в Югославию, переростков куда-то перевели.

Я пришел в училище хилым и слабым, не совсем оправившимся от дистрофии, меня сначала били все, кто хотел. Особенно издевался «сын полка» Румянцев, здоровенный парень лет двенадцати-тринадцати. Однажды, когда он в казарме совсем уж меня допек, я схватил табуретку и стукнул его по голове. Он упал и его унесли в санчасть. С тех пор меня опасались и дали прозвище «псих» (потом звали Потапом). Через некоторое время я оправился от дистрофии, окреп и со всеми наладились нормальные отношения.

Сначала нас кормили очень хорошо, помню, давали даже мандарины. Но после войны в стране было голодно, а когда году в 46 – 47 резко уменьшили расходы на армию, то мы это почувствовали - здорово ухудшилось питание, а мы росли, постоянно были голодны, постоянно были озабочены, где бы раздобыть что-нибудь пожевать. Многие, и я в том числе, начали курить – насобираешь на дороге махорочных окурков, свернешь из них самокрутку, покуришь, и вроде бы чувство голода отпускает.

Постепенно, я уже говорил об этом, обстановка улучшилась, стала нормальной, я бы сказал – здоровой. Куда-то пропали переростки, практически исчезло воровство настолько, что даже отдельный случай воспринимался как нечто из ряда вон выходящее,

Помню такое. Мой друг Юсуф Первич (югослав) был голубятником (в училище была голубятня и несколько любителей серьезно этим занимались) и когда он полез в голубятню за кормом, то в зерне обнаружил несколько пропавших раньше у суворовцев фотоаппаратов и часов. Легко было вычислить, что эти вещи мог спрятать в корм только Углин, тоже голубятник. Перушка (прозвище Первича) рассказал об этом в роте, оттуда известие сразу же распространилось по всему училищу. И Углина стали бить. Где бы он ни появился, даже в младшей роте, его окружали толпой и били - «дети войны» был жестоки. Когда я его увидел, лицо Углина представляло собой кровавую распухшую маску, на него страшно было смотреть. Наконец начальство узнало об этом и Углина спрятали в санчасти, а потом он куда-то исчез из училища.

В конце сороковых нас опять стали хорошо кормить. А через какое-то время вместо длинных столов на 14 человек появились столы на четверых, застланные белыми крахмальными скатертями, появились мельхиоровые столовые приборы – вилка, ложка и нож лежали на подставке, перед тарелкой – мельхиоровое же кольцо, в которое вставлена свернутая белая накрахмаленная салфетка, подстаканники – и те мельхиоровые. Наши офицеры учат нас красиво есть, пользоваться салфеткой. Кроме того, из нас начинают воспитывать джентльменов: разговаривая с женщиной, мы должны вставать и снимать шапку – в любой мороз, что я, между прочим, и делал еще много лет. У старшеклассников, а позже и у нас, ввели урок танцев, которые вел балетмейстер по фамилии Апак. Нас учили вальсу, мазурке, полонезу, польке, падеграсу, падепатинеру, падетруа. Время от времени на уроки приводили девочек из 23-ей подшефной женской школы (тогда было раздельное обучение), что по молодости приводило нас в немалое смущение. Мне вообще кажется, что, прививая нам навыки внешней культуры, в нас невольно воспитывали некое чувство избранности. Ощущалось, что из нас воспитывают некую офицерскую элиту, «господ офицеров». «Чувство чести» приобретало гипертрофированное значение, самым страшным оскорблением считалось срывание погона – за этим сразу следовала слепая ярость и драка. Вообще, суворовцев в офицерских училищах, да и после, недолюбливали за их эдакую изысканность, что ли, за то, что они были лучше образованы, более интеллигентны, чем основная масса курсантов, а позже – офицеров, хотя, в общем-то, ценили и уважали.

Следует особо остановиться на корпусе преподавателей и офицеров-воспитателей. Он состоял из отозванных прямо с фронта лучших учителей, преимущественно директоров школ. Я помню лишь одного плохого учителя, он нам привил такое отвращение к «Анне Карениной» и «Войне и миру», что эти великие книги я смог заставить себя прочитать только когда разменял четвертый десяток. К счастью, он пробыл у нас совсем не долго. Остальные преподаватели оставили по себе самые лучшие воспоминания. Сейчас я понимаю, что они нам дали хорошее и добротное образование.

Прежде всего это преподаватель литературы Арсений Степанович Миловидов. У Миловидова было прозвище «гений», и он, в наших глазах, его вполне заслуживал. У него была прекрасная память – он знал наизусть, как нам казалось, все – и «Евгения Онегина», и «Мцыри», и «Капитанскую дочку», а если надо, шпарил страницами наизусть «Капитал» Маркса или «Детскую болезнь левизны в коммунизме» Ленина. Он был блестящим оратором, он просто завораживал, ребята из других классов сбегали с уроков и прятались у нас под партами, чтобы его послушать. Кроме того, Арсений Степанович был красавец, сидел в седле как бог. Позже он стал генералом, доктором философских наук, профессором, начальником кафедры философии военно-политической академии имени Ленина.

Мы очень увлекались литературой, много читали, много учили наизусть, прекрасно писали сочинения. Я в старших классах настолько пристрастился к чтению, что заработал близорукость, но я ведь и прочитал чуть ли не всю классическую литературу. Ко мне Милловидов относился очень хорошо – он видел, что литературой я интересуюсь по-настоящему. За победу в конкурсе по литературе он подарил мне собственную фотографию с соответствующей надписью.В свое время Миловидов увлекся философией, очень интересно рассказывал нам о ней и, конечно, заинтересовал нас, причем настолько, что мы с Эдиком Саловым написали «философский трактат», который назвали «Об идеализме в людях». Там мы утверждали, что идеальных людей не бывает. Вот взять к примеру мою бабушку, писал Эдик, казалось бы, она идеальна, но и у нее есть недостатки, она, например, толстая. Да, вторил ему я, моя бабушка тоже не идеальна, три недели тому назад у нее подгорел пирог. Арсений Степанович нас похвалил, хотя я представляю, как он про себя хохотал.

Остальные преподаватели были не такими яркими, но были отличными педагогами. Мы очень любили преподавателя физкультуры Дмитрия Андреевича Плещеева, «химика» Петра Автономовича Мацука (такое совпадение, он жил на улице Менделеева), преподавателя французского языка Андрея Ивановича Кикотя, (языку нас учили здорово, я даже прочитал до половины толстенный роман Бальзака «Illusions perdues» - «Утраченные иллюзии», хотя бытовым языком мы, конечно, не владели – не было разговорной практики; с Андреем Ивановичем я переписывался на французском вплоть до самой его смерти), «математика» Германа Николаевича Грекова.

С благодарностью вспоминаю наших офицеров-воспитателей. Они были необыкновенно терпеливы и самоотверженны, они воистину были как отцы родные, особенно для сирот. Так, например, майор Моисеев просто взял да и усыновил суворовца Полозова. Они нас любили и жалели, терпели подчас жестокие шалости, а кто этого не умел, тот просто не удерживался в училище.

Первым моим офицером-воспитателем был капитан Иван Яковлевич Куприенко. Это был лихой кавалерист, он прекрасно владел конем, отлично джигитовал и рубил лозу. Иван Яковлевич был сердечным, веселым и несколько бесшабашным человеком, мы его любили. Позже я с ним много лет переписывался и переговаривался по телефону (после демобилизации он жил в Минске).

В средних классах к нам пришел майор Бурдюков и довел нас до выпуска. Это был, несомненно, незаурядный человек. Ходили упорные слухи, что он был нашим шпионом в Чехословакии, но провалился и был выслан в СССР. У него были актерские способности, и он прекрасно справлялся со сложными ролями, когда самодеятельность ставила в клубе пьесы, часто - классику.

Моим первым начальником училища был генерал Баланцев. Я его не запомнил - вскоре его сменил генерал Василий Павлович Дубянский, при нем я и выпустился.

Я до сих пор горжусь своим рекордом - Василий Павлович лично дал мне самое большое наказание, какое когда-либо назначалось в училище - год неувольнения в город. Дело было так.

Наша классная комната была на втором этаже, мы уже были классе в седьмом или восьмом и сидели не за партами, а за столами. Под окнами класса были разбиты клумбы, на них только что расцвели цветочки.

В это время прошел слух, что будут записывать в парашютный кружок. Раз так, то надо тренироваться – прыгать со второго этажа и приземляться «по парашютному» - перекатываясь на бок. Разумеется, удобнее всего составить столы в классе, придвинуть их к окну, по ним разбегаться и прыгать на клумбу. Несколько ребят успели прыгнуть, а когда прыгал я, из-за угла показался Василий Павлович с дежурным по училищу, и я чуть не угодил в его объятия. Бедный генерал аж несколько растерялся, потом посерел лицом и почти шепотом пророкотал:

- Год неувольнения! Дежурный, запишите.

Разумеется, через две недели об этом забыли, тем более что начались экзамены, потом – лагеря. А слух насчет парашютного кружка оказался выдумкой, так что я пострадал совсем напрасно.

Генерала мы уважали, но не боялись - он витал слишком высоко над нами. Кого мы действительно боялись, так это начальника учебного отдела полковника Петра Изосимовича Маслина. Существовало мнение, что, встретив суворовца с не застегнутой пуговицей, он запросто может выгнать его из училища. Конечно, это были детские страшилки, Маслин, как говорится, был ужасен (для нас) с виду, но добр внутри, к тому же обладал хорошим чувством юмора.

Оставили впечатление и некоторые командиры рот - Истомин, Миронов, офицер-воспитатель соседнего взвода Моисеев. Мы их боялись больше всех, но, как оказалось спустя пару лет после выпуска, мы их и любили больше всех – они хотя и были очень требовательными, но, дошло до нас наконец, были наиболее самоотверженными и заботливыми.

Особо надо сказать о сержантах-сверхсрочниках - помощниках офицеров-воспитателей. Это были отличные мужики, все – бывшие фронтовики. Они выполняли роль и дядек, и мамок, на первых порах вытирали нам носы, учили наматывать портянки, подшивать подворотнички, убирать постели, следили, чисто ли вымылись в бане. Стоя к нам ближе, чем офицеры-воспитатели, они как-то по-простому, но очень доходчиво объясняли нам законы армейского братства и пытались его привить, учили взаимовыручке, в конце концов – просто не ябедничать. Я очень благодарен нашему сержанту Коле Черноиваненко.

Жизнь в училище была достаточно суровой. Ранний подъем, зарядка во дворе в любую погоду, кроме совсем уж экстремальной, причем голыми до пояса, пробежка километр-два, завтрак, занятия, второй завтрак, опять занятия и обед. После обеда у младшеклассников – мертвый час, у старшеклассников - занятия, после которых – свободное время. Вечером – самоподготовка (приготовление уроков) в классах под руководством офицеров-воспитателей, затем ужин, свободное время и в 10 часов – отбой. В младшиз классаз спать полагалось без кальсон – в гигиенических целях.

Много внимания уделялось выправке, строевой подготовке. Мы много ходили строем и постепенно полюбили строевую - ходили разомкнутым строем (в метре друг от друга, держа равнение и вдоль строя, и поперек), лихо выполняли ружейные приемы. Любили петь строевые песни, я был ротным запевалой. Коля Черноиваненко выучил нас старинной «Дальневосточная – опора прочная» и я запевал: «Дальневосточная – опора прочная, Союз растет, растет непобедим», тут вступал подгодосок: «И все, что было кровью завоевано, мы никогда врагу не отдадим». Припев пела, причем довольно стройно, вся рота: «Стоим на страже всегда, всегда. А если скажет страна труда, прицелом точным врага в упор, дальневосточная, даешь отпор. Краснознаменная, смелее в бой, смелее в бой». У меня было так хорошо со строевой, что, когда я уже учился в офицерском училище в Ленинграде и мы готовились к парадам на Дворцовой площади, меня вызывали перед строем училища и я демонстрировал строевой шаг и ружейные приемы.

Мы, на мой взгляд, довольно остроумно «бунтовали». Если нам казалось, что дежурный офицер нас обидел, поступил несправедливо, то мы делали следующее. Перед сном у нас каждый день была «вечерняя прогулка», когда мы всей ротой строем полчаса «прогуливались» по дорожкам училища. По чьей-нибудь отдаваемой шепотом команде мы все синхронно клали руки на пояс и с каменными лицами начинали делать танцевальные па в темпе строевого шага – ведь нас обучали танцам - и мы делали это лихо. Сделав с десяток па, мы опять-таки с каменными лицами переходили на строевой шаг. Офицера это страшно злило, но он ничего не мог поделать, ведь не накажешь же всю роту.

В училище очень много и охотно занимались спортом. Я уже говорил, что в казарме у нас установили коня и турник. Мы с удовольствием прыгали через коня и делали довольно сложные упражнения на перекладине. Уже через несколько месяцев почти все стали выполнять норматив мастера спорта в прыжках через коня, а на перекладине – подтягивались раз по тридцать и более, делали «склепку», подъем переворотом, «колесо», и это в возрасте лет 11-12 лет. Было много спортивных секций, руководить которыми приглашались и специалисты из города. Так например секцией гимнастики руководил впоследствии тренер женской сборной Союза, когда она стала чемпионом мира и олимпийских игр, мастер спорта Генкин. Естественно, что из нашего выпуска вышло несколько мастеров спорта, которые потом окончили венный спортивный институт и стали руководителями спортивной подготовки в войсках, а спортивных разрядов у каждого было по нескольку. Я спортом не слишком увлекался, но и то одно время был чемпионом училища по прыжкам в высоту, правда позже мне не повезло: во время тренировки на ногу упала одна из двух железных стоек, на которые укладывается планка, и острым углом здорово поранила колено, так что моя карьера прыгуна на этом и оборвалась.

Правда, при занятиях спортом наблюдались и побочные эффекты.

Мы проходили по физике подъемную силу крыла. После урока наш тогдашний физик майор Кожевников вывел нас во двор и несколько раз метнул диск (в свое время он занимался этим видом спорта), иллюстрируя только что пройденный материал. После уроков, когда было свободное время, я залез на бум (бревно метров 10 в длину, опирающееся на вкопанные в землю подпорки высотой побольше метра), стоящий возле здания спортзала. А в это время один из ребят решил повторить то, что нам показал Кожевников. Он нашел кафельную притку и стал ее метать неподалеку от бума. Сперва у него не получалось, а потом плитка вдруг спланировала, и прямо мне по голове. Я упал и ударился так, что ниже моего многострадального колена образовалась трещина. Пришлось полежать в госпитале.

Еще я любил лыжи и состоял в лыжной команде.

Я вспоминаю соревнования по гонкам патрулей на лыжах. В команде четыре человека. На нас обычная, не спортивная форма – меховые ушанки, гимнастерки, брюки, ремень, только на ногах - лыжные ботинки. Через плечо надета скатанная шинель - скатка, на боку – противогаз, за спиной – карабин.

Дали старт, и мы пошли. Километре на четвертом один из команды (не я) выбился из сил и стал отставать. Мы сняли с него и надели на себя сперва его карабин, потом скатку, потом противогаз, а он все равно отстает. Тогда мы достали заранее припасенную веревку, привязали ему к ремню, другой конец – к своим ремням и поволокли бедолагу дальше. Через некоторое время у него наступило «второе дыхание» и он пошел нормально, мы отдали ему его вещи и в результате пришли вторыми.

Путь от финиша к училищу шел мимо кладбища. Когда я дошел до кладбища, то почувствовал, что сил у меня совершенно нет и идти я не могу. Я сел на могильную плиту, меня окружили ребята. На счастье, меня увидели старички из ближайшего домика, позвали к себе, ребята кое-как туда меня доволокли, а старички дали мне горячего супа, вкус которого я помню до сих пор. Суп подействовал на меня как живая вода – уже через несколько минут я мог идти.

У меня, как и у всех, были спортивные разряды по нескольким видам спорта. Даже по фигурному катанию – этот вид спорта у нас считался экзотическим - был третий разряд. Разумеется, тогда нормы были значительно ниже, чем теперь. И уж конечно, все мы сдали нормы на значок сначала БГТО (будь готов к труду и обороне), а в старших классах – ГТО – без этого просто не пускали в увольнение.

Теперь хочется вспомнить про лагерь, куда мы каждый год выезжали на месяц после окончания учебного года. Лагерь был расположен в сосновом лесу около поселка Семилуки на берегу Дона (до этого был лагерь в другом месте, но он мне плохо запомнился).

Жили мы в армейских палатках, где были устроены в два ряда деревянные нары, на которые сплошь уложены наши постели, и в такой палатке помещалось целое отделение. Еще были палатки, где жили офицеры, палатка, где хранилось оружие, палатка медпункта и еще множество всяких палаток. На небольшой полянке была баскетбольная площадка, на которой по вечерам в воскресенье крутили кино, была конюшня, стадион, он же ипподром - на нем играли в футбол, а старшеклассники занимались конной подготовкой. На Дону была оборудована купальня с мостками вокруг 25-метровых дорожек и с вышкой для прыжков в воду.

Нам очень нравилось в лагере: нет надоевших уроков, много свободного времени, много спорта, купания, военизированные игры. На последних хочется остановиться подробнее.

Накануне игры наше отделение победило в каких-то соревнованиях и в виде поощрения нас назначили в разведку. Мы должны действовать впереди основных сил, производить разведку противника и докладывать о результатах командованию.

Бросили жребий, кому нести тяжеленный ручной пулемет РПД, и он достался мне (впрочем, потом его несли по очереди).

Часа четыре ночи, самый сон. Вдруг раздается сигнал тревоги. Мы вскакиваем и судорожно одеваемся. У входа в палатку стоит офицер-воспитатель майор Бурдюков, светит фонариком и торопит нас. Мы надеваем заранее приготовленные скатки, берем фляжки с водой и бежим к оружейной палатке, расхватываем карабины, получаем холостые патроны, набиваем карманы взрывпакетами (часть из них мы намерены утаить; для тех кто не знает: взрывпакет имитирует противопехотную гранату, он представляет собой кубик из дымного пороха, обернутый в тряпку, снаружи залит смолой и облеплен опилками, из взрывпакета торчит отрезок бикфордова шнура, который перед броском надо поджечь; взрывпакет совершенно безопасен, если во время взрыва не держать его в руке). Рота строится на линейке, офицеры ходят перед строем и проверяют, все ли у нас в порядке. Ротный командует:

- Попрыгали! Направо! Бегом марш! – мы трусцой бежим на другой конец лагеря и рассаживаемся по грузовикам. Куда-то едем и, наконец, высаживаемся на лесистом берегу реки. Привал. Мы расходимся и «приваливаемся» под деревьями. Рядом, за кустами что-то выгружают из машин, дымит полевая кухня. Все очень здорово.

Начинает светать.

На самом берегу, у уреза воды, группа офицеров и сверхсрочников хлопочет над чем-то непонятным. Подзывают Колю Шойкова. Мы окружаем группу и видим, что на Колю надевают плавательный костюм. Плавательный костюм – это резиновые штаны заодно с галошами. Штаны начинаются от подмышек и укрепляются на плечах лямками. В них влезает боец и удерживается на плаву с помощью небольшого надувного спасательного круга, крепящегося к верху штанов другими лямками. Чтобы воин мог плыть, в руки ему дают маленькие весла, напоминающие ракетки для настольного тенниса. Чувствуется, что офицеры занимаются этим впервые, так как они все время заглядывают в какую-то брошюрку. Долго регулируют лямки. На голове Коли еще дольше укрепляют скатку и карабин, видно, что Коле тяжело их держать – голова болтается.Он входит в воду, отталкивается от дна, плывет, и вдруг переворачивается вверх ногами - ясно, что круг укрепили слишком низко. Паника среди офицеров. Два сержанта-сверхсрочника сбрасывают сапоги и бросаются за Шойковым. Пока они копаются, Колю сносит сильным течением. Он смешно болтает ногами в воздухе, перевернуться самому у него не получается. Кое-как сержанты доплывают до него, переворачивают и тащат к берегу, а потом ныряют и долго ищут на дне карабин и скатку. На берегу Колю вытирают, переодевают, из плавательного костюма выливают воду, скатку выжимают.

Опять надевают на бедного Шойкова плавательный костюм, закрепляют круг как можно выше, по-иному крепят карабин и новую скатку. Он входит в воду и плывет. Ура!

Теперь надо переправиться на другой берег. Коля делает гребок правым веслом и начинает крутиться вокруг своей оси влево. Сделав несколько оборотов, делает гребок левым веслом и его крутит вправо. Тем временем его далеко уносит течением. Сержанты бегут за ним, бросаются в воду и вытаскивают Колю. Снимают с него костюм. Офицеры плюют на землю, матерятся про себя, о чем мы догадываемся по губам, и отказываются от затеи. Все с облегчением вздыхают. Вся эпопея с костюмом заняла не менее часа

Завтракаем, лежа на траве. Завтрак приготовлен в полевой кухне - каша с дымком, чай с дымком – вкусно. К нашему отделению подходит капитан Яхнев, который будет нами командовать. Ставит боевую задачу: мы должны переправиться вброд через реку, разведать силы «противника» («противник» – другая рота) и доложить командованию, которое находится в районе деревни N (показывает на карте).

Идем полчаса вверх по течению – там по карте брод. Снимаем штаны и сапоги и легко преодолеваем реку. Одеваемся, капитан дает команду: «Попрыгали!» - проверяет, не гремит ли что на нас, мы все-таки разведчики. Вынимает компас и карту и намечает наш путь, выбирая ориентиры. Перед нами роскошный заливной луг с пышной травой, цветами, озерцами, отдельными купами кустов и деревьев. Начинаем движение. Идем крадучись, не разговариваем, слегка пригибаемся – как дикие индейцы в романах Фенимора Купера. Пока нам все очень нравится.

Проходим по опушке небольшой рощицы. Вдруг из кустов выскакивает офицер-воспитатель из роты «противника», дергает за ноги суворовца Фаткина и валит на землю. Высыпают «противники» и хватают нас. Дико хохочут: рады, гады, что захватили в плен вражескую разведку. Оказывается, мы напоролись на боевое охранение «противника». Офицеры отходят в сторонку и о чем-то тихо договариваются. В результате нас отпускают, «враги» с веселым видом опять прячутся в кусты, и мы идем дальше.

Идем час, полтора. Наступает жара. Луг кончился и начались пологие песчаные холмы, засаженные маленькими, не выше полуметра, сосенками. Саженцы посажены плотными рядами, через них надо переступать, высоко поднимая ноги, а мы и так увязаем в песке. Мы устали, пот заливает глаза, амуниция весит значительно больше, чем в начале похода. Жара градусов 30 - 35. Во фляжках давно пусто. Яхнев часто вынимает компас, достает из полевой сумки карту и вертит головой во все стороны. Ясно, что мы заблудились.

И вдруг перед нами открывается небольшое чистое болотце, собственно - большая лужа в камышах, глубиной не больше полуметра. Без команды раздеваемся и плюхаемся в прохладную воду, поднимая муть. Полное блаженство. Усталости как не бывало. Через 20 минут идем дальше.

Полдень. Влезли на очередной особенно высокий холм, и перед нами внезапно открывается деревня, реденький лесок, а на его опушке – наши, рядом стоят грузовики, дымит полевая кухня. Минут через 20 подходим и в изнеможении валимся на траву. Яхнев идет к группе офицеров, там начинается перебранка – ясно, его ругают за то, что заблудился.

Нас кормят обедом. Полчаса отдыха и раздается команда «приготовиться к атаке». Заряжаем карабины холостыми патронами, готовим взрывпакеты. С другой стороны леска показывается «противник» и тоже изготавливается к атаке.

Атака. Бежим, стреляя на ходу и бросая взрывпакеты. Дым коромыслом. Смешались с противником. Изображаем приемы рукопашного боя (им нас учили). Офицеры бегают среди нас и смотрят, чтобы не было членовредительства. Но битва идет довольно вяло – мы устали.

Бой закончен. Садимся на машины и возвращаемся в лагерь. Там в родимых палатках, в тени сосен, мы спим без задних ног и под вечер просыпаемся разбитыми, но довольными. На следующее утро мы уже свежи и бодры.

В лагере же со мной и моими товарищами Володей Шараповым (Шарапчик впоследствии стал полковником, профессором, одним из «отцов» активной танковой подвески) и Алькой Денисовым произошел такой случай. Дело в том, что в седьмом - восьмом классе мы были настроены очень романтически, нас сильно занимали такие вещи, как героизм, самопожертвование, свобода, сила воли.

Накануне мы прочитали книжку Этель Лилиан Войнич «Овод». Володя сказал:

- Ну и сила воли у этого Овода! Интересно, есть ли она у нас?

И мы решили проверить, есть у нас эта самая сила воли, или ее нет. Мы долго раздумывали, как это сделать, и наконец решили, что надо сесть на взрывпакет и взорвать его под собой. Кто сможет это сделать, у того сила воли есть, а кто испугается, у того нет.

В свободное время во второй половине дня мы, взяв с собой три взрывпакета, отправились в тир. Тир представлял собой многосотметровую неглубокую и широкую канаву в густом сосновом лесу, дно которой сплошь было покрыто опавшей хвоей, в одном ее конце - огневой рубеж, в другом ставили мишени. От лагеря тир располагался примерно в полукилометре. В тире никого не было – это было мрачноватое место и сюда не любили ходить.

Мы кинули спички, и первым садиться на взрывпакет выпало Володе.

Положили взрывпакет на землю, подожгли шнур, и Шарапчик присел над ним. Прогремел взрыв. Когда дым рассеялся, мы увидели, что Володя стоит на коленях, уткнувшись лицом в землю и обхватив руками зад, из которого лениво вьется дымок. На мгновение мы оторопели, потом бросились Шарапа разгибать, но он так заверещал, что мы отпрянули. Что делать? Наш товарищ ранен, а как его спасать, мы не знаем! Мы стали отдирать руки Шарапа от зада, он тихо стонал. А когда отодрали, то увидели, что на брюках порядочная дыра, края которой тлеют, внутри дыры – закопченный, почерневший Шарапов зад, покрытый малюсенькими кровоточащими ранками, из которых торчат тлеющие и дымящиеся опилки и кусочки сукна от брюк.

Мы растерялись. Немного опомнившись, попытались ветками смести тлеющие кусочки, но Шарап завыл. Носовыми платками кое-как затушили пожар. Ввзяли хвоинки и ими, как пинцетом, стали вытаскивать каждый тлеющий клочок. От напряжения пот лил с нас ручьями. Шарап поскуливал и мелко дрожал. «Оперировали» Володю долго, наверно, целый час. Когда «операция» кончилась, возникли новые проблемы: как все это скрыть? Ведь ребята будут смеяться. В санчасть идти нельзя, тогда это откроется начальству. И где взять новые брюки и трусы? А дальше нам начало сказочно везти. Все ушли на стадион – там шли какие-то соревнования - и нам удалось незаметно провести Шарапа в нашу палатку, уложить (конечно, на живот) и укрыть простыней. А потом мы в палатке медпункта украли ваты и бинтов, а в каптерке – штаны и трусы (суворовцы часто рвали одежду, и у старшины был изрядный запас). Нам как-то удалось скрыть происшествие от начальства, но ребята, конечно, все узнали и еще долго смеялись над нами. Бедный Шарапчик несколько дней не садился и не купался.

Как я уже говорил, на следующий год после моего поступления набрали новых ребят в младший приготовительный класс, и в роте стало четыре взвода. У «головлят», как прозвали младшеклассников, было меньше проблем, чем у нас – уже отсеяли переростков, хулиганов, воришек. Мы старались опекать малышей, пытались передать им какие-то традиции, ведь мы уже были «дедами». Кстати, я вовсе не помню случаев «дедовщины» в ее теперешнем понимании. Старшие ребята, конечно, давали нам подзатыльники, если мы чересчур шкодили, мешали им, но относились по-доброму, не обижали, а некоторые были для нас просто кумирами, которым старались подражать.

Классе в шестом или в седьмом к нашему отделению «прикрепили» старшеклассника Игоря Волкова, он был уже комсомольцем и как бы нас опекал, шефствовал над нами.

Последний раз майора Волкова я встретил, когда уже работал в университете, он на ученом совете защищал кандидатскую диссертацию по философии на тему «Социальная сущность советской воинской дисциплины». Оппонентом у него был Арсений Степанович Миловидов. Разумеется, я пошел послушать защиту. Сначала были объятия и похлопывания по спине, а потом началась защита и Игорь с легкостью доказал, что советская воинская дисциплина - хорошая, потому что она народная, а буржуазная – плохая, потому что она антинародная и служит для защиты интересов империалистов.

Тогда я в очередной раз познал «всю силу» марксистско-ленинской философии.

В средних классах все проходило как-то ровно, без особых зигзагов и приключений. Разве может считаться приключениями, например, такие.

Мы убирали лагерь – подметали опавшие листья и на тачках отвозили их в овраг. Я возил тачку вдвоем с Левкой Болховитиновым, в овраг мы отвозили листья, а на обратном пути катали друг друга. Я провез Блоху (такое у Льва было прозвище) хорошо, а он нарочно наехал на сосновый корень, и я сильно ударился кобчиком о дно тачки. Когда я отдышался, то полез на Льва с кулаками, но он в ответ так двинул меня в челюсть, что послал в нокдаун (нечаянно конечно, просто попал удачно). Впоследствии мы здорово дружили.

В лагере мы очень любили бывать в конюшне. Мы таскали лошадям сахар, хлеб, свежую траву. В конюшне стояла полутьма, там так вкусно пахло, лошади похрапывали и переступали ногами по доскам денников, в углу за загородкой лежало сено, на нем приятно было поваляться, хотя за это и гоняли. Вскоре мы уже знали всех лошадей, знали их характеры, привычки. Особенно хороши были офицерские кони. Мы напрашивались купать лошадей, иногда удавалось поездить на них, промчаться галопом. У старшеклассников часто бывали соревнования по скачкам с препятствиями, джигитовке, рубке лозы, офицеры, бывшие кавалеристы, показывали высокий класс.

Однажды нам по русскому языку на дом задали упражнение на суффиксы «ечк» «очк», их надо было подставить вместо троеточий в предложении «Сен… посадил баб… в бан…» Должно было получиться «Сенечка посадил бабочку в баночку». Вовка Толмачев не прочитал условие упражнения и написал «Сенька посадил бабку в баньку». Когда преподаватель на уроке зачитал Вовкин опус, ребята от хохота аж под парты полезли, а Толмачев получил кличку Сенька и его еще долго спрашивали, посадил ли он сегодня бабку в баньку.

Тяжелыми событиями были карантины – их объявляли, когда в училище появлялась какая-нибудь инфекционная болезнь. Тогда никого не пускали в увольнение и по выходным наступало унылое безделье. Виновным в карантине считался тот, кто заболел первым – он якобы занес в училище заразу. Такой «преступник» подлежал после выздоровления публичной казни. Экзекуция совершалась так. Виновника сажали на верхнюю ступеньку лестницы на втором этаже и за ноги бегом тащили вниз, так чтобы он кобчиком пересчитывал все ступеньки. Все это, конечно, сопровождалось хохотом и улюлюканьем толпы, скачущей вокруг. Жертвы потом говорили, что это, конечно, больновато, но не очень – «легкая щекотящая боль».

Помню, как во время ледохода мы катались по разлившейся реке на льдинах, отталкиваясь от дна палками. Льдины были рыхлые, сероватые, все время ломались, мы – мокрые чуть ли не до пояса. Бедные наши воспитатели, если бы они это увидели, кондрашки им не миновать.

Около нашего лагеря была деревенька. И вот мы как-то вечером полезли в сад за яблоками, а хозяин нас заметил, стал кидаться камнями и угодил мне в голову. Ранка оказалась глубокая и пришлось пойти в санчасть. Там мне выстригли волосы вокруг ранки и наклеили заплатку из марли, которая ярко выделялась на моей темноволосой голове. Наутро хозяин пришел в лагерь и пожаловался. Командир роты выстроил нас и спросил у хозяина, кто к нему лазил. Хозяин говорит: «Вон тот, с заплаткой» и указал на меня. Меня как-то наказали, а ребята еще долго называли «вон тот, с заплаткой».

Ну и, конечно, особая статья – самоволки, особенно в старших классах, когда начали кипеть гормоны и завелись девочки. За самоволки строго наказывали, но это не останавливало, высокие стены вокруг училища не были серьезным препятствием.

Были и «групповые самоволки». Помню, после отбоя кто-то вбежал в казарму и громким шепотом (чтобы не услышал дежурный сверхсрочник) закричал:

- Ребята, речники наших бьют! («речники» - это наши сверстники из речного училища, исконные враги).

Вся рота тихо вскочила с коек, натянула брюки и кинулась перелезать через стену училища. На улице построились «свиньей». Боевой порядок возглавлял полуодетый чемпион училища по штанге Боря Букшпан – гора мышц. Чуть ли не час обшаривали Придачу, но речников так и не нашли.

В старших классах народ стал разделяться на группки по интересам. Были «спортсмены», «хулиганы», «умные», «романтики». Были, разумеется, и «умные хулиганы» и т.д. Ярким представителем «романтиков» был Витя Александров, наш ротный вицестаршина, который, когда влюбился в Лизу Гельбант, плакал от любви на самоподготовке, уткнувшись лицом в сложенные на парте руки. «Хулиганом» был Левка Блоха, он вечно попадал в какие-то истории, его чуть не выгнали из училища, но его отстоял майор Моисеев. Мой друг Элька (Энгельс, были в ту пору и такие имена) Кобзев был «умным хулиганом». Еще в 9-ом классе он понял, что советская власть – не самая справедливая в мире, и объяснил мне, почему - я и сейчас удивляюсь, как он в таком возрасте смог сделать такие глубокие выводы. На втором курсе офицерского училища, куда мы попали вместе, он вдруг решил, что военная стезя – не его и стал нарушать дисциплину, чтобы его выгнали из училища и направили в солдаты, а потом демобилизовали, и он добился своего. После службы солдатом Элька поступил рабочим - слесарем-автоматчиком - на завод, и заочно учился в профсоюзном институте. Постепенно он сделал карьеру – стал председателем профсоюза на крупнейшем заводе имени Калинина, затем – директором какого-то другого завода, потом разругался с начальством и ушел опять в слесари-автоматчики. Он был человеком большого ума, но эдаким «стихийным».

Я был общительным и у меня всегда было много друзей: Володя Толмачев, с которым вместе мы пришли в училище, Юсуф Первич, Слава Ткачев, Витя Александров, Володя Афанасьев – с ним мы сидели за одной партой в старших класах. Но моими самыми близкими друзьями были Кобзев, Салихович и Салов. Вообще мне в жизни очень повезло: я всегда был счастлив в друзьях.

Про Кобзева я уже писал. Его семья жила неподалеку от нас, мы часто ходили друг к другу, я дружил с его братом Толиком и сестрой Светой. Несмотря на пролетарское происхождение и полунищенскую жизнь, все Кобзевы были умницы и очень начитаны. Они умерли нестарыми от какой-то наследственной легочной болезни.

Омер Салихович был югослав Классе в седьмом лидер наших мам тетя Аля, мама Левки Болховитинова, предложила, чтобы наши мамы как бы усыновили полных сирот, которых у нас было около половины. Нам «достался» мой дружок Омер, который стал мне, можно сказать, братом, а нашей семье - сыном. Мы вместе ходили в увольнение к нам домой, если мне покупали костюм, то такой же костюм покупали и Омеру, отмечали его дни рождения, вместе проводили каникулы и т.д. Он был ласковым, очень приятным парнем и его все полюбили, как родного. Омер окончил суворовское училище с серебряной медалью и поступил в академию связи в Ленинграде, а через четыре года уехал в Югославию. Там он нашел родителей, окончил институт и стал работать инженером. Разумеется, мы с Омером регулярно переписывались, но через какое-то время начались перебои. Это было вызвано вот чем. Во время войны Югославия стала социалистической страной и СССР с ней дружил. Однако через какое-то время вождь югославов Иосип Броз Тито решил, что социализм должен иметь «человеческое лицо» и ввел элементы рыночной экономики, наладил отношения с соседними странами. Сталину это не понравилось и отношения с Югославией прервались. Потом они возобновились, затем то улучшались, то ухудшались (в одно из таких улучшений наши югославы и уехали на родину) и, соответственно, наши с Омером письма то во время потеплений приходили, то какое-то время – во время охлаждений - не доходили. Каждый раз после перерывов нам удавалось возобновить переписку, кроме, естественно, последнего.

Последние годы своей жизни мама жила одна, ей было одиноко, она скучала по Омеру, и в 70 году заговорила о том, что хорошо бы пригласить Омера к нам (тогда было улучшение отношений СССР и Югославии). Я в то время работал в «пентагоне» (прозвище закрытого военного научно-исследовательского института) и давал подписку о том, что не буду общаться с иностранцами. Я понимал, что если мы пригласим Омера, то у меня будут неприятности, но не могло быть и речи о том, чтобы не пригласить Жорика (так его звали у нас), тем более, что мама в то время стала неважно себя чувствовать, хуже выглядеть, возможно, у нее начиналась эта ее смертельная болезнь. Да и вообще я обозлился – как это я не могу повидаться с практически родным братом, а мама – с сыном. Короче говоря, я согласился, мама послала Омеру приглашение, и он приехал. Приехал не просто так, а предварительно объехав с туристическими целями всю Европу на взятом на прокат автомобиле - был в Париже, Риме, еще в каких-то знаменитых городах, откуда присылал красочные открытки. Для нас, советских, такое путешествие и вообразить себе было невозможно. Привез удивительные подарки, например, моей дочке Наташе, которой тогда было пять лет, привез детскую книгу «Пепелюга» («Золушка»), напечатанную на лакированном полукартоне с красочными иллюстрациями и голографической картинкой на обложке – такой полиграфии мы не видели. Мне привез плащ «болонья» - последний писк тогдашней моды.

Неделя прошла в застольях, хождении по гостям, где Омер показал себя истинным иностранцем – пил водку из рюмки мелкими глотками и не морщился, не занюхивая и не закусывая, чего мы понять не могли. Потом я, моя жена Алена, наша подруга Надежда Федоровна и Омер неделю сплавлялись на большой надувной лодке по речке Битюг. Омеру водное путешествие показалось экзотикой (на что я и рассчитывал) и очень понравилось, по существу это был затянувшийся пикник. Потом Омер уехал в Москву, где у него было много друзей – бывших суворовцев, а через неделю – к себе в Югославию. Через какое-то время наступило длительное охлаждение в отношениях между нашими странами, переписка прервалась и, как я ни пытался списаться с Салиховичем, ничего не вышло. Мы с Омером окончательно потеряли друг друга.

Эдик Салов был москвич. На фотографии, где мы шагаем на параде, он слева от меня. Он был сирота, но его часто навещала бабушка, которая жила в Москве на Садовом Кольце около здания МИД, когда-то она была балериной Большого театра, солисткой, и исполняла характерные роли. Эдик звал ее Баха. Когда она приезжала, для всех друзей Салова наступал праздник – Баха привозила массу вкусных вещей и щедро нас угощала. Еще у Эдика был дед, которого он звал Дид. Дид был профессиональный поэт, он писал Эдику письма в стихах. Например, такое:

Шел в лес, в топь влез.

Вдруг жук в лоб хлоп,

И мой герой кривой.

Или:

Ладушки, ладушки. Где были? У бабушки.

А что ели? Кашку. А что пили? Бражку.

Ну и, как заведено, пили пиво и вино,

Ели шпроты и сардины, и котлеты из свинины,

И севрюгу, и балык, и поджаренный язык,

Фрикасе из козьих ног и баранины кусок.

А потом мы наконец ели с хреном холодец,

А потом мы в заключенье ели банками варенье.

Ладушки, ладушки, кто же ваша бабушка?

Наша бабка, как ни странно, главный повар ресторана.

Эдик был умница, учился на одни пятерки, кончил училище с золотой медалью, потом мехмат МГУ с красным дипломом (его не послали в офицерское училище из-за сильной близорукости). В восьмом классе он увлекся астрономией и сделал телескоп, стенки которого склеил из нескольких слоев бумаги, через телескоп луна выглядела как на ладони. Естественно, в потасовке кто-то сломал телескоп об его голову. Когда в роте появилось пианино, мы с ним давали целые концерты – садились за инструмент вдвоем, я играл аккомпанемент, а он мелодию, в репертуаре были популярные песни, танцы, арии из оперетт; в конце концов на наши концерты стали собираться толпишки и слушать нас минут по 10 – 20. Эдик был легкий и веселый парень, мы с ним любили дурачиться, устраивали представления перед классом на переменах, в основном это были тщательно отрепетированные борцовские схватки. Однажды во время такой схватки я повалил Эдика на пол, прижал его, взял с подоконника чайник с чернилами и сделал вид, что сейчас вылью их ему на лицо. Разумеется, кто-то толкнул меня под руку и я действительно вылил чернила Эдику на голову. После этого он несколько дней ходил с фиолетовой физиономией, но дуться на меня перестал раньше, чем приобрел естественный цвет.

После окончания МГУ Эдик работал в авиационном КБ Микояна, женился на очень милой женщине, рано ушел на пенсию. Мы с ним часто перезванивались, а когда я приезжал в Москву, то обязательно бывал у него.

Пора рассказать о «наших девочках».

У училища была подшефная школа – находящаяся неподалеку женская школа №23. Подшефная в том смысле, что если на городских, районных или областных спортивных соревнования от училища нужно было выставить как мужскую, так и женскую команды, то последнюю представляли девочки 23-ой школы, если нужны были партнерши на уроках танцев, приглашали девочек оттуда же, если устраивался праздничный вечер, то в 23-ую школу посылались приглашения и т.д. Но вообще-то школа была подшефной и в более широком смысле: многие ребята влюблялись, а некоторые и женились на девочках из этой школы.

Как-то на стадионе «Динамо» на День физкультурника устроили большой спортивный праздник, и одним из номеров было выступление суворовцев с девочками из 23 школы - мы танцевали полонез. Суворовцы были в парадной форме, девочки – в праздничных белых фартуках с огромными бантами на голове. Нас было пар сто, мы важно вышагивали в старинном парадном танце под музыку Глинки, а трибуны нам аплодировали.

Не помню, когда у бывших суворовцев-воронежцев образовалась традиция – встречаться в 12 часов 9 мая в Петровском сквере, потом идти по дамбе в наше училище поклониться родимым стенам, затем, естественно, банкет. На эти встречи приходили наши преподаватели, офицеры, персонал училища, жены и дети суворовцев, приходили и наши девочки (как-то незаметно за многие годы они превратились в бабушек). Девочки сообщали нашим сборищам особую прелесть – начинало казаться, что мы возвращаемся в былые времена - каждый год мы от них узнавали что-то новенькое: оказывается, Петя встречался с Машей, потом изменил ей с Катей и т.п.

Моей первой девочкой была наша соседка Инна Стук. Это была первая чистая юношеская любовь. Мы ходили на каток в соседний Первомайский сквер, на вечера в училище и в ее школу, зимой катались на лыжах, летом купались. Мы были настроены очень романтически и всего несколько раз робко поцеловались. Перед самым окончанием 10 класса ее отца перевели служить в другой город и Стуки, к моему горю, уехали.

Я окончил суворовское училище в 1953 году, в аттестате у меня была тройка по математике и две четверки (одна – не помня по какому предмету, другая - по экономической географии за 9 класс – там надо было запомнить, например, что в Чили добывают гуано - ну охота ли мне знать про гуано, неужели в Чили нет ничего более интересного?), остальные пятерки. Эту тройку по математике я заработал так.

В середине года я получил двойку за контрольную по математике, а с двойками в увольнение не пускали, а у меня было назначено свидание с Инной. Но контрольную можно было переписать. И вот я на переменах ходил за дядей Гришей (прозвище Германа Николаевича) и канючу: «Товарищ преподаватель, разрешите переписать контрольную». А он мне: «Отстань!» И вот я стою в туалете и делаю свое дело. Вдруг туда заходит Греков и становится у соседнего писсуара. Я ему говорю:

- Товарищ капитан, разрешите переписать контрольную.

А он мне отвечает:

- Вот я сейчас написаю, а ты переписывай.

Это меня почему-то ужасно оскорбило, я смертельно обиделся на Грекова, ушел в самоволку и вообще перестал учить математику. А когда опомнился и «простил» его, было поздно - нахватал слишком много двоек

На следующий день после выпускного вечера, когда дома обмывали мой аттестат зрелости, одна девушка из нашей компании, папа у которой был генерал, незаметно для меня пришила к моей гимнастерке генеральские погоны. Я спросил, а где лампасы. А она говорит: ты знаешь, тебе не идут полосатые штаны, разве что на кальсонах. Как в воду глядела – генералом я не стал.

Но и после окончания училища моя суворовская эпопея не кончилась. Была долгая хорошая многолетняя дружба семьями с Болховитиновыми и Толмачевыми - частые встречи, совместное отмечание праздников. Радовало общение с ребятами, преподавателями и «нашими девочками» на ежегодных «сборищах» 9 мая и 23 февраля. Когда я бывал в Москве, то непременно заходил к Эдику Салову, Славе Гордееву.

Однако со временем ряды редеют. Умер мой самый близкий суворовский друг Левка Болховитинов - Блоха. Умерли Витя Александров, Алик Гаязов, Володя Шарапов. Телефон Эдика Салова не отвечает уже несколько лет.

А вот Толмачев выглядит молодцом. Между прочим, с Толмачевым мне просто повезло. Он демобилизовался и приехал в Воронеж, я об этом не знал. И вот я как-то иду по своей улице Мира и вдруг вижу, навстречу мне шагает бравый военный в парадной шинели. Подходит поближе, господи, да это же Вовка Толмачев, мой первый суворовский дружок! Радости не было предела. Он честно отпахал военную службу, был даже командиром дисциплинарного батальона. Теперь по утрам он бегает трусцой по парку, отбиваясь от собак, которых там выгуливают, в этом году, да и в прошлых, участвовал в городских лыжных соревнованиях. У него хорошая семья – жена Алла, очень славные дочки – Марина и Лизутка, прекрасная внучка Диана.

А недавно мне вдруг позвонил Володя Афанасьев - с ним мы сидели за одной партой в старших классах (в младших я сидел с Толмачевым) и дружили. У него все хорошо, получает приличную пенсию, очень тепло говорит о своей жене - я очень рад за него.

И еще неожиданная радость – стоило мне зарегистрироваться в FACEBOOKе, как со мной связался Алекс (бывший Алик) Левин он окончил училище двумя годами раньше меня. У него трудная и интересная судьба ¬- надо читать его книгу. В училище Алекс попал из сынов полка, успел дослужиться до капитана, а теперь уже больше 20 лет живет в Канаде, в Торонто. Сейчас он с группой земляков-энтузиастов пытается побратать Воронеж со своим городом. Мы часто и с удовольствием болтаем по скайпу.

Еще хорошо греют душу встречи на Дни Советской армии и годовщины училища с сохранившимися (но сильно постаревшими) ребятами, но что-то эти сборища год от года становятся все малочисленнее и все менее заводными. А Владилен Лямин и Генерал (вообще-то он Стас Корнеев, но он и в самом деле генерал, просто за глаза друзья называют его не по имени, а по званию), с которыми мы регулярно встречаемся и перезваниваемся, несмотря на многочисленные болячки еще глядят орлами, хотя и покряхтывают при этом. Лямин молодец, на девятом десятке купил нетбук и осваивает его, хотя глазки Лямина и подводят. А Стас, как и всегда, кипит неуемной энергией – преподает в университете, курирует кадетский корпус и т.д. и т.п.

Свидетельство о публикации №216092700940