Бальный этикет

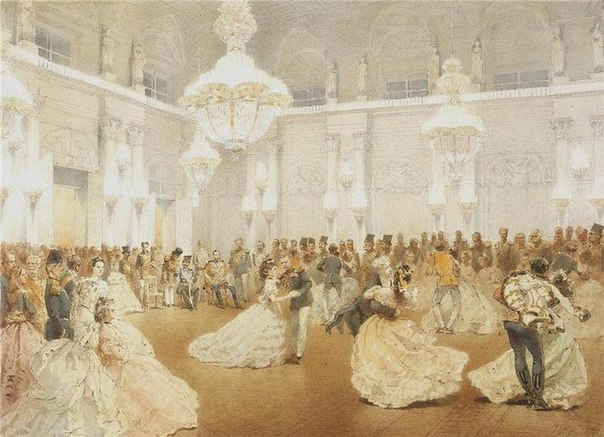

Следует заметить, что в обществе существовало различие между понятиями "бал" и "танцы": первое всегда предполагало более торжественное, многолюдное, а значит и затратное мероприятие, на которое приглашалось не менее двухсот человек (а их число могло достигать до полутысячи персон, а на придворных балах могла собраться не одна тысяча гостей). Более скромные танцевальные вечера назывались танцами для которых было достаточно аккомпанемента на фортепиано, в то время как для балов требовался целый оркестр и это не считая напитков, закусок, специально нанятых по этому случаю слуг и украшения залы.

1. Приглашение

Приглашения готовили устроители мероприятия по заранее определенному списку участников (количеством которых и определялся размах вечера) ещё задолго до предполагаемой даты, рассылались же они недели за три до начала бала, тем самым предупреждая желание гостей обновить свой гардероб по случаю торжества. На небольшие танцевальные вечера приглашения могли рассылаться приблизительно за неделю. Приглашенные в течение двух дней обязывались ответить на приглашение, оповестив хозяев о возможности или невозможности принять участие в мероприятии, чтобы они могли по необходимости скорректировать списки. Молчание в этом случае не допускалось и являлось признаком дурного тона.

Также заметим, что всякий джентльмен, равно и дама, принимая приглашение на бал, обязуются также принимать участие и в танцах. Исключения составляют гости в почтенном возрасте, которые обычно коротали такие вечера за карточными столами и разговорами, но даже в этом случае они вместе со всеми гостями принимали участие в полонезе – торжественном танце-шествии, если такой был предусмотрен в программе. Правда, на крупных балах обычно не случалось недостатка в партнерах, но на более малолюдных танцевальных вечерах распорядитель либо хозяева могли прибегнуть к этой обязанности всякого гостя, чтобы никто не оставался сидеть в стороне.

2. Начало бала

На бал было принято являться с небольшим опозданием, но не более, чем на час. Хотя это правило соблюдалось не всегда. Так например, если время было назначено на восемь вечера, то гости прибывали к девяти, а некоторые – к десяти или к полуночи. При этом, если среди приглашенных был член королевской семьи или иностранный принц, то бал не мог начаться до его приезда.

Нередко на бал являлись всей семьей. Замужняя дама приезжала на бал с мужем, в его отсутствие допускалось являться с подругой и её мужем. Девицы появлялись на балу исключительно в сопровождении родителей или пожилой особы (обычно они следили за тем, чтобы девушка не осталась без кавалера и завела необходимые знакомства, особенно во время ее дебюта). Мужчины могли являться на бал в одиночку.

У входа в танцевальный зал каждая дама получала карточку-программу, где указывались названия танцев и порядок их исполнения. При входе в залу мужчины пропускали дам вперед и даже не думали о том, чтобы взять их под руку, младшие пропускали старших, каждый пропускал вперед того, кто стоит выше его по социальной лестнице. Новоприбывших гостей объявляли при появлении в бальной зале и прежде всего они должны были засвидетельствовать своё почтение перед хозяевами. Приветствовать других гостей и вступать с ними в беседу до обмена любезностями с хозяевами считалось неприличным. В случае опоздания, необходимо было в первую очередь отыскать хозяина или хозяйку, а для приветствия с другими ограничиться кивком головы и только после этого принимать участие в светских разговорах и развлечениях.

3. Ангажемент

В течении всего века порядок и количество танцев постоянно менялись, например, во второй половине 19 века полонез могли исполнять в конце бала (когда он обычно открывал бал), тогда танцы начинались с кадрили или вальса. Неизменным оставалось негласное правило: первый танец всегда начинал наиболее высокопоставленный гость, приглашая на этот танец хозяйку бала, а хозяин, соответственно, самую почтенную гостью.

Джентльмен, который прибыл в паре с супругой, должен был всячески ухаживать за своей дамой: сопровождать её, провожать ко столу, приносить напитки и следить за тем, чтобы ее бальная книжечка не пустовала. Первый танец он непременно танцевал со своей спутницей (кроме случая, когда он есть самый знатный гость), после которого мог сменить партнершу, предварительно проводив свою даму к ее месту либо передав другому ангажировавшему ее кавалеру.

Пригласить даму на танец можно было и до начала бала. Кавалер, приглашающий на танец незнакомую даму, должен сначала представиться ей через общих знакомых. Дама могла танцевать с любым кавалером, ей не следовало отклонять приглашение кроме тех случаев, когда она была заранее приглашена на танец (тогда следовало сообщить какой из танцев остался у нее свободен), сильно устала или когда кавалер ангажирует ее слишком часто (осуждению подлежали дамы, которые танцевали более четырех раз за вечер с одним и тем же партнером, если он не является ее супругом). В последнем случае дама должна была пропустить этот танец: считалось неприличным сразу же после отказа принимать приглашение другого мужчины. Чтобы не забыть какой танец кому был обещан дама записывала в бальную книжечку (карне) имена пригласивших ее кавалеров напротив соответствующего танца.

Как правило, хозяева дома либо распорядитель бала просили знакомых кавалеров приглашать на танцы непопулярных дам, чтобы они не остались без внимания. Также и от дам, пользующихся успехом, в случае, когда они вынуждены были отказать кавалеру, ожидали, что они предложат взамен себя одну из своих знакомых, которых реже приглашают на танцы. При этом ни кавалер, ни дама не могли уже отказаться от танца – это выглядело бы невежливо.

4. Во время танца

Разумеется, недопустимо было принимать участие в танце, не зная его фигур (кроме вальса, полонеза и кадрили на балу танцевали польку, мазурку и контрдансы), тем самым молодые люди могли серьезно повредить своей карьере. Напротив, прекрасный танцевальный навык всегда способствовал возвышению в глазах общества и продвижению. После объявления танца, кавалер должен найти приглашенную им даму, извинившись перед ее окружением, предложить ей руку и ввести в круг танцующих. Если в зале свободно, кавалеру следует вести даму впереди себя, если же тесно – идти впереди самому. Перед танцем партнеры обмениваются поклонами. В танце даму ведет кавалер, и все ошибки он должен принимать на свой счет; если пара случайно задела другую пару, то извиняется кавалер.

Во время танца кавалер не должен заставлять скучать даму, а вести с ней непринужденный светский разговор. Неприличным считалось слишком громко разговаривать и смеяться, нашептывать что-то на ухо. По окончании танца мужчина кланялся партнерше и провожал до ее места, а даме следовало ответить легким реверансом и улыбнуться.

5. После бала

Замужним дамам и молодым барышням не полагалось покидать бал в одиночку. Первые уходили в сопровождении мужей или других замужних дам, молодые барышни – вместе с матерью или компаньонкой. Перефразируя одну известную поговорку: бал – ещё не повод для знакомства, даже если дама танцевала с кавалером всю ночь напролет, на следующий день, встретив ее на променаде в Гайд-парке, джентльмен не мог подойти к ней и поклониться, пока она не показывала, что узнает его.

Источники:

Женщины викторианской Англии, Е. Коути, К. Гринберг

http://elsa555.livejournal.com/70533.html

http://villanella.ru/_dances/index3.php?razd2=19vek&doc=FAQ++

Свидетельство о публикации №217022601913