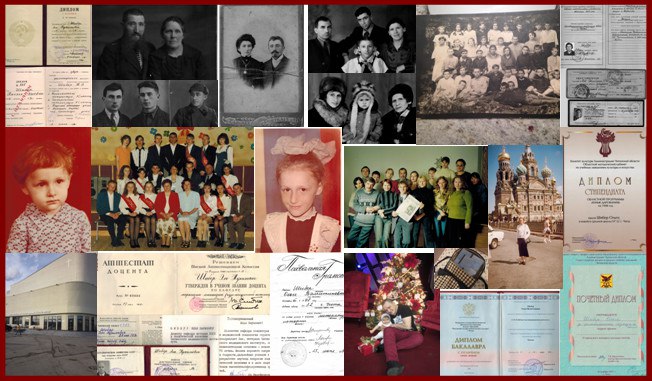

Биография в фотографиях

Я глубоко убеждена, что биографию каждого человека надо начинать с предков – очень интересно бывает проследить, как повлияли их черты характера, достижения и слабости на конкретного потомка. Человек во многом становится понятнее, если изучить хотя бы несколько звеньев его генетической цепи. Информация о своих предках – это бесценная вещь, если знать, как правильно её анализировать, чтобы понять самого себя.

Воронка вместо корневой системы

Родители моей бабушки, Борух и Шифра Шлейфер, погибли во время Второй Мировой Войны. На месте их дома бабушка обнаружила руины, и нам легче считать, что они умерли от взрыва снаряда. Потому что других наших родственников забрали гитлеровцы. Когда был призыв выдать всех евреев, соседка заявила на нашего дядю Зёму, и его расстреляли вместе со всей его семьёй. Дядя Зёма был умелым портным, жил хорошо и, кроме всей прочей утвари, имел красивый добротный комод – который потом обнаружили у той соседки. После войны она сказала, что просто боялась расстрела за укрывательство – и за смерть целой семьи ей дали всего несколько лет. Даже меньше, чем дали бы за воровство мебели. Когда антисемиты множат слова, аргументируя, почему они нас ненавидят, мне всё равно кажется, что они просто хотят присвоить наш комод.

Человек, который не должен был умереть

В каждой семье был человек, без которого всё пошло наперекосяк. В нашем роду его звали Нухим. Если бы он не умер так рано, жизнь всех его потомков была бы другой, но во время еврейского погрома его жена Слува побежала с младенцем спасаться в лес, а мой прадедушка Нухим поспешил с детьми в другую сторону, но его заметил бандит с шашкой и отрубил ему голову. Слуве не на что было кормить троих детей, и двоих «старших» (Исааку было примерно пять-семь, а Элю семь-одиннадцать лет) пришлось отдать в Брацлавский детдом. Из третьего поколения потомков могу сказать, что детдомовское детство не проходит бесследно. Всё равно что-то остаётся в крови, чего не должно было быть.

Американский детдом для еврейских детей

Моя семья всегда была благодарна американской благотворительной организации «Джойнт», на средства которой жил этот детдом. Там давали хорошее образование – которое, конечно, всё равно не заменило счастья проживания в семье, но благодаря ему мой дедушка Эль Нухимович стал тем, кем он стал. А стал он достаточно известным в Забайкалье преподавателем, доцентом кафедры, писал книги и газетные статьи, много лет руководил районным отделением общества «Знание». Его брат Исаак тоже преподавал – в профучилище. Сын моего дедушки, Юлий Эльевич, много лет проработал в научно-исследовательском институте. Дочь (моя мать, Нинель Эльевна) несколько лет была педагогом и старшим научным сотрудником в мединституте, преподавала и в медицинских училищах, занималась наукой (однажды ей даже выдали денежную премию за рационализаторское предложение), – таким образом, тот детдом воспитал в нашей семье целую династию институтских преподавателей.

Предки с библейскими именами

В своей биографии я уже упомянула столько странных имён, что давно пора что-то объяснить. Слува Шлёмовна была иудейкой (как и большинство евреев в то время), и, возможно поэтому, назвала всех своих сыновей именами из Библии. Самого младшего – Рувим, как родоначальника первого из 12-ти колен Израиля, среднего – Исаак, как чудом рождённого первенца Авраама, а с самым старшим решила не мелочиться, а сразу назвала его Богом (Эль – это одно из имён Всевышнего). Странно, что мой дедушка был при этом атеистом.

Не знаю, нравилось ли дедушке носить имя Бога, но часто он представлялся как Илья Наумович. Моя мама, Нинель Эльевна, тоже маскировалась под Нелю Ильиничну. Всех дальше пошла моя бабушка, Рейзел Боруховна – она притворилась, что потеряла паспорт, и получила новый уже на Розу Борисовну (причём, благодаря новому паспорту стала заметно моложе). Возможно, они уже просто боялись быть евреями.

Профессиональный коммунист

После детдома мой дед сначала получил диплом экономического факультета Харьковского Государственного Университета, отучился в аспирантуре, а потом закончил с красным дипломом Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), которая считалась высшим учебным заведением. Он был не единственным профессиональным коммунистом в семье – моя мать после мединститута тоже закончила двухгодичное отделение философского факультета института марксизма-ленинизма, и тоже с красным дипломом. Можно, конечно, по-разному относиться к убеждённым коммунистам, но тогда была такая политическая ситуация, и многие искренне верили, что делают добро (и многие действительно делали). Я совершенно равнодушна к политике и не делю людей на правых и левых, просто это был мой дедушка и в той России он был коммунистом. И у него был не такой уж большой выбор в однопартийной системе.

Экзотическая наука

Сегодня научная дисциплина, которую преподавал мой дед в двух институтах, звучит экзотически: политическая экономия. Но и экономику того времени, того общественного строя кто-то должен был преподавать. Мы же не знаем, как именно он преподавал. Если бы он делал что-то плохое, его бы не вспоминали так радостно студенты спустя даже 16 лет, всего лишь услышав мою фамилию. И спустя столько лет после смерти его можно было увидеть на коллективной фотографии, висящей в Забайкальском Государственном Педагогическом Университете (там он вместе с моей бабушкой, которая тоже работала в этом институте лаборантом, методистом-консультантом и заведующей педагогической практикой студентов). Приятно, когда фото твоих предков висит не только у тебя на стене.

Жена – это нечто фундаментальное

Часто мужья попадают в летописи без своих жён. Утешением для женщин может послужить то, что невидимая часть дома – это фундамент. Моя бабушка, Рейзел Боруховна Шлейфер, прожила всю жизнь в тени хорошего мужа, но была ему под стать. Во время войны она, родив мою маму под бомбёжкой, уехала с двумя малышами и двумя стариками подальше от фронта, и муж, приехав за ней в Казахстан, мог обнаружить вместо семьи чёрную дыру, но увидел всех в целости и сохранности. Потому что бабушка была очень сильной женщиной. Кстати, казахи очень хорошо к ним отнеслись, помогали, заботились… Не знаю, существует ли генетическая память, но я с особой теплотой отношусь к азиатам. И к американцам.

Ленин и Цезарь

У моих дедушки и бабушки было два ребёнка: мальчик и девочка, Юлий и Нинель. Вопреки первому впечатлению, это не еврейские имена: Нинель – это Ленин наоборот, а Юлий – это, наверное, Юлий Цезарь. Так они и росли вместе, Ленин и Цезарь.

О том, в какой атмосфере они взрослели, я могу судить по книгам и вещам, оставшимся после их родителей. Вся наша большая трёхкомнатная квартира в Чите была полна грампластинок с великими голосами, красочно иллюстрированных книг об искусстве, многотомных энциклопедий и, конечно, сборников поэзии. Это не считая всяческих статуэток, поделок из природного камня, красивых сервизов и других интересных вещей, которые тоже повлияли на их (а потом и моё) эстетическое развитие. В детстве моя квартира была для меня пещерой сокровищ, в которой я постоянно вела раскопки и обнаруживала всё новые и новые диковинки. Когда умер дедушка, вся наша жизнь постепенно начала приходить в упадок, и обилие хороших, но ветшающих вещей только усиливало впечатление жизни на руинах Советского Союза.

Неразрывность генетической цепи

Моя родная мать, Нинель Эльевна Шибер, является для меня непреложной ценностью. Много лет я думала о том, почему родная мать так много значит для ребёнка. Почему родную мать никем нельзя заменить. И, по прошествии многих лет, наконец-то поняла, почему. Потому что только родная мать знает, что ты ей – родная дочь.

Очень многое можно отдать за то, чтобы генетическая цепь не разорвалась.

Вундеркиндер

Меня специально делали вундеркиндом. Не знаю, почему (вернее, знаю, почему), но мама в моём воспитании делала огромный (даже слишком большой) акцент на интеллектуальном и эстетическом развитии. Благодаря усилиям моих близких, в два года я уже знала всю азбуку, в четыре – бегло читала, а в первом классе за лето выучила программу второго и перешла сразу в третий. Конечно, она отдала меня в музыкальную школу. Безусловно, она записала меня ещё в какие-то кружки. Но всё было напрасно – в 4 года я начала писать стихи и до сих пор не могу остановиться.

Задатки библиотекаря

Мама, видимо, настолько была уверена в моей интеллектуальной исключительности, что ещё в дошкольном возрасте повела меня записываться во взрослую, а не в детскую библиотеку. «Да Оля уже взрослые книжки читает!», – ошарашила она библиотекарей. К счастью, ей всё-таки не поверили, и меня пришлось записать в детскую.

Я была в восторге… До этого мне давали, в большинстве своём, только тонкие детские книжки, а там на полках были толстые сказочные повести… Я брала сразу по 10, и мне приходилось доказывать библиотекарям, что моя скорость чтения позволит мне прочитать все эти книги за две недели. Иллюстрация из детства: я, малюсенькая первоклассница, пру домой свои десять толстых книжек, причём часть несу в руках, потому что сумка не выдержала моей тяги к знаниям и порвалась, а незнакомая женщина подходит ко мне и предлагает свою помощь. Не помню, что она хотела донести до дома: меня или книги.

Но маму в мои семь лет беспокоило, что я читаю только сказки – ей казалось, что пора уже переходить на более серьёзную литературу.

Книги интереснее писать

Так бы я и осталась исключительно читателем, но благодаря потрясающим учителям моей читинской школы № 32, меня гостеприимно приняло более интересное будущее. Наша учительница по русскому языку и литературе, Людмила Иннокентьевна Логашова, показала нам новый мир. Будучи сама по себе очень интересным и харизматичным человеком, да ещё и используя творческий подход к своим урокам, она показала нам, насколько увлекательной и удивительной бывает литература и как здорово раскрывать свои мысли в сочинениях. До её уроков я стихи классиков просто ненавидела, но она так рассказывала о поэтах и поэтессах… Я где-то внутри такой и стала, как она рассказывала.

Полезные школьные предметы

Ещё помню шедевральные уроки учительницы истории, на которых они с Людмилой Иннокентьевной соединяли историю и литературу. Ещё помню много других хороших учителей, которые так интересно рассказывали, что некоторые термины по их предметам я использовала в своих стихах даже через много лет после окончания школы. И с особой благодарностью я вспоминаю мою классную руководительницу, Тамару Павловну Иванову, которая относилась ко мне с пониманием и разрешала мне писать стихи на её уроках математики. Для меня было бы невыносимо не записывать то, что идёт через меня. Вполне возможно, что если бы мне попалась другая школа, я бы в ней просто не доучилась.

Стихи с чемоданами

Людмила Иннокентьевна отнесла мою тетрадку со стихами в редакцию газеты «Забайкальский рабочий» – и у меня началась новая жизнь. Мне сказали, что я поэтесса. Не знаю, радоваться надо было или плакать, но поверить в это было легко: газеты стали печатать мои стихи, вышли мои первые поэтические сборники, комитет культуры присудил мне стипендию как «юному дарованию», – и всё это ещё во время учёбы в школе!

Интересно, что я жила в Чите, а мои стихи, неожиданно для меня, отправились путешествовать в другие города: мои первые книжки вышли в Санкт-Петербургском издательстве «Четверг» («И Бог не покинет меня», «Вечность без возраста» и «Облака»), мои стихи опубликовали, кроме читинских, и в общероссийских газетах и журналах («Звезда полей», «День и ночь») и включили в коллективные сборники не только в Чите, но и в Москве («Страницы»). И это в те годы, когда в Чите ещё не было интернета.

Стихи, которые кормят

Это были «девяностые». В Забайкалье нищета этих лет ощущалась особенно сильно. Я пыталась устроиться на работу ещё с начальных классов, но меня «почему-то» не брали. Я посылала маму сходить то в детский садик, то в клуб собаководов, чтобы устроить меня хотя бы нянечкой или помощницей по уходу за животными (я думала, что они живут прямо в клубе), и, к моему сегодняшнему удивлению, она даже действительно туда ходила, но возвращалась ни с чем. Другой мой родственник обещал устроить меня куда-то клеить конверты, но, наверное, пошутил. Зато когда мои стихи начали публиковать, мне сразу назначили денежную стипендию от читинского областного комитета культуры, а позже – и от Московского Союза Литераторов, в который мне предложили вступить в семнадцать. Я очень благодарна всем людям, кто помогал мне материально в тяжёлые для меня времена (примерно в 14 – 17 лет и в 28 – 29 лет). Но я невероятно благодарна Богу за то, что всё остальное время я не нуждалась в помощи.

Творческая профессия

Когда детство кончилось, уже в 18 лет мне пришлось официально устроиться на работу, и я стала журналистом газеты «Вечорка». Кроме этого, мои статьи печатали и в других читинских изданиях (больше всего – в «Забайкальских областных ведомостях»), а позже – в некоторых нижегородских («Ленинская смена»), дзержинских («Дзержинское время») и московских («Современная библиотека»).

Сейчас, в эпоху интернета, каждый человек может создать собственную газету и писать в неё всё, что хочет. Если задуматься, это справедливо.

Ещё один краснодипломник в семье

Об образовании мне приходится рассказывать после профессии, потому что я получила его очень поздно. Всегда мечтала иметь диплом вуза, но всё время что-то срывалось: я успела поучиться в трёх учебных заведениях, и везде безуспешно. Но потом у меня как будто изменилась тональность судьбы. В 29 лет я поступила на библиотекаря в Московский Государственный Институт Культуры (бывший МГУКИ) и закончила его с красным дипломом (продолжив традицию моей семьи). Драматизма ситуации добавило то, что в 11-м классе я отучилась аж в 16 лет, а при поступлении мне пришлось сдавать ЕГЭ… Хотя это оказалось и не таким страшным – я очутилась 10-я из 57 человек в рейтинге по количеству баллов.

Учиться было очень интересно благодаря великолепным преподавателям, которые всегда помогали студентам успешно преодолевать учебные испытания. Многие педагоги жили насыщенной жизнью, в которой были поездки на зарубежные конференции, международная работа, интересные проекты… Ни секунды не жалею, что закончила именно этот институт.

Вдвоём с Богом

Мне кажется, любая биография будет неполной без описания духовной жизни человека. Я очень рано поняла, что Бог есть. Кто-то же менял ситуацию в ответ на мои молитвы. А если Бог есть – нельзя жить так, как будто Бога нет, такая стратегия не принесёт успеха и даже может привести к трагедии. Таким образом, в 15 – 17 лет я искренне исповедовала православие, и вспоминаю это время с тёплым чувством и даже с какой-то ностальгией. Очень красивая религия и богатая культура. До сих пор с удовольствием читаю православные статьи и слушаю песни о Боге в исполнении монахов.

После ухода из православия, много лет я была, прямо так скажу, безбожницей. Но на собственном, достаточно болезненном, опыте я узнала, что жизнь без Бога – всё-таки не раскрывается во всей своей полноте. И поэтому в 28 лет, в начале 2011 года, я сделала нестандартный выбор – я приняла протестантизм. У меня не получилось долго жить без Бога в мире, который отчаянно нуждается в христианской любви людей друг к другу, нуждается в нормальной жизни. У меня никак не получалось решить свои проблемы без Бога, и поэтому я, взвесив все «за» и «против», выбрала именно эту конфессию. Мне очень дорога моя московская церковь «Благая весть» на Иркутской 11/1 (www.mgnc.org), пятидесятническая по вероучению и харизматическая по форме богослужения. Мне нравится, что можно оставаться современным человеком и при этом быть глубоко верующим.

Сегодня опасно высказываться на тему веры, поэтому обязательно хочу подчеркнуть, что я, как цивилизованный и воспитанный человек, уважительно отношусь ко всем людям, вне зависимости от их национальной или религиозной принадлежности. Проблемы есть у всех конфессий, не надо никого ни с кем сравнивать. Глядя на человека, надо видеть человека, а не национальность, партию, религию. Все земляне – люди, просто люди, отдельные конкретные люди, со своими уникальными радостями и печалями, и каждый из них имеет право на выбор убеждений.

Подарки под ёлкой

Ну и какая же биография без семьи… На одной из моих любимых фотографий, будто на образцовой открытке – моя семья: муж Руслан и дочка Лиза сидят под ёлкой, как подарки. Я встретила Руслана, когда только начала учёбу, а заканчивала институт уже с младенцем на руках. Это даже трудно, когда все мечты исполняются одновременно.

Если бы не мой муж, многие мои стихи не появились бы на свет. Именно Руслан делал всё для того, чтобы у меня было время на моё творчество.

А доча Лиза – вообще подарок от Бога, потому что это беспроблемный позитивный малыш, который каждый-каждый день дарит мне счастливые эмоции.

Жизнь длиной в две тысячи страниц

В заключение могу сказать, что лучше всего 35 лет моей жизни подытоживает сборник стихов «Анатомия неделимого». Это огромное «собрание сочинений» в 2 тысячи страниц. К счастью, благодаря техническому прогрессу, мне не пришлось издавать его на бумаге – он вышел в Санкт-Петербургском издательстве «Наукоёмкие технологии» в виде электронной книги (тираж CD-дисков – 105 экземпляров), которую каждый может бесплатно скачать в моей группе «В контакте» (vk.com/stihi_shiber) или на сайте самого издательства по адресу: publishing.intelgr.com/archive/Shiber_Anatomiya_nedelimogo.pdf (нажав на указывающую вниз стрелочку в правом верхнем углу). В нём собраны мои неопубликованные стихи с 1996 по 2015 годы и многие уже изданные за это время стихотворения, с которыми мне хочется идти дальше. «За бортом» пока остались мои поэмы, верлибры и другие «неформатные» произведения, которые я обязательно издам позже (как и прозу, и недописанные стихи, и всё ещё не написанное). Так что на этом моя «Биография в фотографиях» не кончается… И это самый лучший финал для любой биографии!

Свидетельство о публикации №217030701764