Несостоявшийся Интернет

Сотрудник Института истории науки им. И. Ньютона при Массачусетском технологическом институте С. Герович (S. Gerovich) в работе пишет: «Первое предложение создать в СССР общенациональную компьютерную сеть многоцелевого назначения, в первую очередь для экономического управления в масштабе всей страны, поступило непосредственно из Вооруженных сил СССР от инженер-полковника Анатолия Ивановича Китова»

(Долгов В. А. Китов Анатолий Иванович — пионер кибернетики, информатики и автоматизированных систем управления. М.: ГОУ ВПО «РЭА им. Г. В. Плеханова», 2010)

Известный ученый и историк информатики Б. Н. Малиновский пишет в своей книге: «Осенью 1959 года А. И. Китову пришла в голову идея о целесообразности создания единой автоматизированной системы управления для Вооруженных Сил и народного хозяйства страны на базе общей сети вычислительных центров, создаваемых и обслуживаемых Министерством обороны. При большом отставании в производстве ЭВМ от США концентрация выпускаемых машин в мощных вычислительных центрах и их четкая и надежная эксплуатация военным персоналом позволили бы сделать резкий скачок в использовании ЭВМ»

(Герович В. А. Интер-Нет! Почему в Советском Союзе не была создана общенациональная компьютерная сеть.)

Научный руководитель НПО «Квант», академик РАН В. К. Левин в своей статье «Наше общее дело» пишет: «Большой резонанс имело письмо Анатолия Ивановича Китова в правительственные инстанции в 1959 г., где им было выдвинуто предложение об объединении между собой ЭВМ, распределенных на территории всей страны, и о создании тем самым сети ВЦ общегосударственного значения в интересах народного хозяйства и обороны. По существу, предопределялось то, что впоследствии получило мировое развитие и сейчас называется Grid-технологиями ; объединение многих вычислительных ресурсов для решения задач глобального масштаба».

(В. К. Левин «Наше общее дело»)

1958 г. Китов поставил вопрос о создании системы управления экономикой СССР на основе единой государственной сети ЭВМ в общесоюзном масштабе. Это свое предложение он продекларировал в брошюре «Электронные вычислительные машины» В этой работе впервые в СССР была изложена перспектива «комплексной автоматизации информационной работы и процессов административного управления и планирования в масштабах всей страны».

Предлагалось объединить все крупные вычислительные центры в Единую государственную сеть вычислительных центров.

Предложение о перестройке управления экономикой СССР путем создания общегосударственной автоматизированной системы управления народным хозяйством страны на основе ЕГСВЦ содержалось в письме Китова главе СССР Н. С. Хрущеву, которое он послал в ЦК КПСС 7 января 1959 г. В этом письме он предложил создать общенациональную компьютерную сеть многоцелевого назначения, предназначенную для планирования и управления экономикой в масштабе всей страны. Там же Китов предложил Правительству СССР, «чтобы дело не было пущено на самотек», создать единый координирующий общесоюзный орган по АСУ — «Госкомупр».

Китов, в принципиальных спорах с ближайшими коллегами, прямо утверждал: «без общесоюзного министерства АСУ, отчитывающегося перед Политбюро, ничего с внедрением ОГАС не выйдет». Как известно, Госкомупр в СССР создан не был.

Осенью 1959 г. Китов послал Хрущеву второе письмо, в котором он предложил способ существенного сокращения затрат государства на создание Общегосударственной автоматизированной системы управления экономикой СССР на основе ЕГСВЦ (Единой государственной сети вычислительных центров). Это второе письмо Китова содержало разработанный им еще более радикальный 200-страничный проект «Красная книга» — проект создания Общесоюзной сети ВЦ двойного назначения — военного и гражданского, для управления экономикой страны в мирное время и Вооруженными силами СССР в военное.

Политбюро ЦК КПСС в первой половине 1960-го года проект «Красная книга» отвергло, а сам Китов был исключен из КПСС, уволен с работы и, вообще, из Вооруженных Сил и подвергся другим несправедливым гонениям.

Отказ от разработки и внедрения ОГАС был серьезной ошибкой советского руководства, так как она могла дать уникальную возможность на новом научно - техническом уровне решать вопросы развития экономики, образования, здравоохранения, экологии и т.д.

По мнению Ю.Е.Антипова, заместителя председателя военно-промышленной комиссии СССР, созданию ОГАС помешали некомпетентность высшего звена руководства, нежелание среднего бюрократического звена работать под жестким контролем и на основе объективной информации, собираемой и обрабатываемой ЭВМ, неготовность общества в целом, непонимание новых методов управления.

(Воспоминания о В.М.Глушкове)

---

Погибнуть оригинальной идее А. И. Китова не дал директор Института кибернетики АН УССР академик Виктор Михайлович Глушков (1923—1982). Он переосмыслил проект А. И. Китова и заручился в 1962 году поддержкой А. Н. Косыгина (работавшего в то время заместителем Председателя СМ СССР) активизации работ по созданию автоматизированных систем управления (АСУ). В стране началась масштабная кампания по созданию различных АСУ в государственных ведомствах и на предприятиях, которая захватила сотни тысяч советских граждан и продолжалась вплоть до начала Перестройки. С середины 1960-х годов и вплоть до своей кончины в январе 1982 фактическим идеологом многих работ по АСУ являлся В. М. Глушков. К середине 1964 года под его руководством группой советских учёных, в которую входил и А. И. Китов, был разработан предэскизный проект ЕГСВЦ (Единой государственной сети вычислительных центров). Китов в течение пяти лет был соратником и заместителем В. М. Глушкова по работам, проводимым в области автоматизированных систем управления в девяти оборонных министерствах СССР.

С Главным вычислительным центром Госснаба СССР несколько лет сотрудничал Лауреат Нобелевской премии Л. В. Канторович, пытаясь применить разработанные им математические методы оптимального планирования загрузки производственных мощностей. Можно также упомянуть, что программы оптимизации железнодорожных перевозок грузов промышленного назначения, разработанные в ВЦ Госснаба УССР, применялись также и рядом других территориальных ВЦ Госснаба СССР.

---

По словам Глушкова:

"Против всего проекта в целом начал резко возражать В.Н. Старовский, начальник ЦСУ. Возражения его были демагогическими. Мы настаивали на такой новой системе учета, чтобы из любой точки любые сведения можно было тут же получить. А он ссылался на то, что ЦСУ было организовано по инициативе Ленина, и оно справляется с поставленными им задачами; сумел получить от Косыгина заверения, что той информации, которую ЦСУ дает правительству, достаточно для управления, и поэтому ничего делать не надо."

Пришлось отказаться и от предложенного Глушковым перехода на безналичную систему расчетов, чтобы не распылять силы. Даже куда менее радикальные предложения внедрялись с большим трудом, поэтому систему "электронных денег" было решено отложить на потом, чтобы сосредоточиться на более насущных проблемах ОГАС. Проблем же хватало в изобилии.

Виктор Глушков позднее вспоминал:

"В связи с этим мной была написана отдельная записка в ЦК КПСС, которая много раз всплывала, потом опять исчезала, но никакого решения по поводу создания безденежной системы расчетов так и не было принято. Закончив составление проекта, мы передали его на рассмотрение членам комиссии. К сожалению, после рассмотрения проекта комиссией от него почти ничего не осталось, вся экономическая часть была изъята, осталась только сама сеть. Изъятые материалы уничтожались, сжигались, так как были секретными. Нам даже не разрешали иметь копию в институте. Поэтому мы, к сожалению, не сможем их восстановить."

----

В конечном итоге были внедрены лишь отдельные элементы ОГАС в форме автоматических систем управления на предприятиях, что ничем принципиально не отличалось от ERP (Enterprise Resource Planning, система планирования ресурсов предприятия), широко используемых во множестве западных, а теперь и отечественных, корпораций.

----

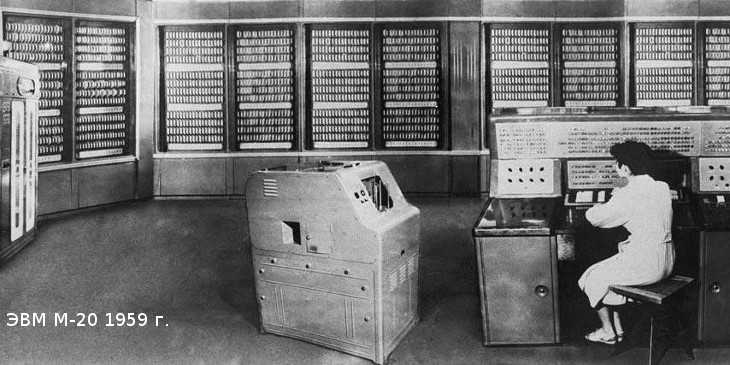

Справка по оборудованию:

M-20 — советская ламповая электронная вычислительная машина. Разработана в Институте точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) и СКБ-245 под руководством С. А. Лебедева. Заместители главного конструктора — М. К. Сулим и М. Р. Шура-Бура, основные разработчики — П. П. Головистиков, В. Я. Алексеев, В. В. Бардиж, В. Н. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин, А. С. Федоров. Разработка была начата в 1955 году и завершена в 1958 году. ЭВМ выпускалась с 1959 по 1964 год на Казанском заводе математических машин и Московском заводе САМ, всего в Казани было выпущено 63 комплекта.

Технические характеристики:

Элементная база: 1600 электровакуумных ламп, полупроводниковые диоды

Тактовая частота: 666,7 кГц (один импульс за примерно 1,5 мксек)

Система представления чисел: двоичная с плавающей запятой,

45 разрядов на коды чисел

Оперативная память: на ферритовых сердечниках, объемом 4096 45-разрядных слов

Буферная память: три магнитных барабана по 4096 слов каждый

Внешняя память: магнитные ленты (4 блока), перфокарты

Устройство вывода: печатающее устройство

Производительность: в среднем, 20 тыс. операций в секунду

Занимаемая площадь: 170—200 кв.м.

Потребляемая мощность: 50 кВт, не считая системы охлаждения

М-20 стала первой советской машиной, поставлявшейся в комплекте со специальным математическим обеспечением, тогда еще не носившим название операционной системы (ОС). Считается, что первая ОС была создана в середине 1950-х годов в исследовательской лаборатории компании General Motors для компьютера IBM-702, однако, в целом наличие операционных систем для машин первого поколения было нехарактерно из-за их низкого быстродействия и малого объема оперативной памяти. В 1959 году М. Р. Шура-Бура разработал ОС для машины М-20, учитывающую эти особенности. Система под названием ИС-2 («Интерпретирующая Система-2») состояла из библиотеки стандартных подпрограмм (СП) и программы-библиотекаря, имевшей довольно разветвленную функциональность. Программа-библиотекарь интерпретировала вызовы СП, выполняла автоматическое распределение и перераспределение динамической области оперативной памяти с сохранением вытесненных из нее СП на внешнем накопителе (магнитном барабане либо ленте) и автоматическим возвратом СП в оперативную память по мере обращения к ним.

---

Вот выдержка из ТТХ БЭСМ-4 (1962г) ...Работа с удаленными объектами по каналам связи. Четыре входа с телефонных и 32 входа с телеграфных линий связи с соответствующими скоростями — 1200 и 50 бод...

---

ЭВМ М-50

Модификация М-40,рассчитанная на применение в качестве универсальной ЭВМ. Представление чисел с плавающей запятой. Введена в строй в 1959 г. На базе М-40 и М-50 был создан двухмашинный комплекс.

Главный конструктор С.А. Лебедев. Ответственный исполнитель — B.C. Бурцев.

---

Пнд 03 Июл 2017 14:36:23

Статья 1 из цикла Блеск и нищета Никиты Хрущева доступна здесь: http://www.proza.ru/2017/07/03/677

Статья 2 из цикла Блеск и нищета Никиты Хрущева доступна здесь: http://www.proza.ru/2017/07/03/832

Статья 3 из цикла Блеск и нищета Никиты Хрущева

Статья 4 из цикла Блеск и нищета Никиты Хрущева доступна здесь: http://www.proza.ru/2017/07/05/835

Статья 5 из цикла Блеск и нищета Никиты Хрущева доступна здесь: http://www.proza.ru/2017/07/06/1092

Свидетельство о публикации №217070401138