Поль Гоген

Моей маме

какой у нее размер говори. – ДА НЕТ ЖЕ ПОДОЖДИТЕ. поздно уж. ПОДОЖДИТЕ. режь вот здесь дырку для головы. ПОДОЖДИТЕ. как раз впору саван. ОТДАЙТЕ МНЕ ЕГО ОТДАЙТЕ. нет валентин емельяныч не отдадим-с хранили в тайничке неприязнь? хранили вот и упрячем ее упрячем. ОТДАЙТЕ МНЕ ЕГО. нет валентин емельяныч каждый есть человечество стало быть неприязнь ко всем хранили-с заодно с нами стало быть а ей вот саван. ОТДАЙТЕ МНЕ ЕГО ОТДАЙТЕ (Валентин Емельянович рассекал дрожащими руками вязкую смолу) Я НЕ ХОЧУ ТАКИХ СНОВ. у тебя нет снов у тебя есть боль. НЕ ХОЧУ (слезы наполняли причудливые аквариумы и превращали их в сине-зеленую живую массу).

* * *

- Валентин Емельяныч! Валентин Емельяныч! - его трясли, били по физиономии и по сердцу, - Валентин Емельяныч! Валентин Емельяныч! Вставайте! Вставайте! Вставайте! Да вставайте же, черт вас побери!

Он открыл глаза.

Великолепное апрельское утро смеялось ему, и не верилось, ну никак не верилось, что есть на свете длинное, как тропы безногого, горе...

В комнату въехал на велосипеде Андрей. Он поморгал ресницами и быстро-быстро залепетал:

- Здравствуй, папа-лапа-электлоны-велоси-петоны - почему она до сих пол НЕ ОХАЕТ?

Столько было удивления в глазах сына и негодования, что Валентин Емельянович немедленно отбросил кошмары ночи. Не сразу сообразив, кто «она», переспросил:

- Кто ОНА?

- Баба...

- Она больше никогда не будет ОХАТЬ и никогда не встанет («другое меня мучает, Андрюша...»).

- Почему?

- Потому что она умерла («другое меня мучает, Андрюша...»)

- А как это - умелла?

Ну что, скажите, мог ответить Валентин Емельянович Андрею, что?.. Почти по складам он сказал:

- Умерла - это значит ВСЕГДА не будет охать и не будет вставать... («другое меня мучает, Андрюша...»)

Андрей возмущенно завертел головой:

- Но ведь она уже давно не вставала! И ты не говолил, что она умелла!

Валентин Емельянович поморщил лоб, сжал виски:

- Ты помнишь, Андрей, она иногда звала тебя к себе; она СМОТРЕЛА на тебя; ее губы ШЕВЕЛИЛИСЬ?.. («другое меня мучает, Андрюша...») Андрей молчал.

- Помнишь, Андрей?

- Помню...

- Так вот теперь она будет ПРОСТО ЛЕЖАТЬ и не будет звать тебя, не будет смотреть на тебя и не будет шевелить губами... («другое меня мучает, Андрюша...»)

- Почему?

- Потому что она умерла... - уже совершенно неуверенно, сам не понимая и запутавшись, умерла - не умерла, а если умерла, то почему умерла, еле слышно отвечал Валентин Емельянович.

- ПОЧЕМУ?

- Потому что она умерла...

Повторившись, Валентин Емельянович почувствовал, как ТА мука начала переплетаться с новой, которую теперь задал Андрей. Голова Валентина Емельяновича закружилась, и он перестал чувствовать под единственной своей ногой опору. И его новая мука показалась даже сильней той. Валентину Емельяновичу до ужаса стало ясно, что нет у него сейчас сил разорвать бесконечное чертово колесо сына «почему - потому - почему».

Он сердито посмотрел на Андрея.

Он увидел две глубокие складки на его переносице и удивился: это было похоже на то, как однажды он с изумлением заметил чернила на белых клавишах рояля и, подавленный несогласием с этим, лишился надолго покоя и сна. ЧЕРНИЛА НА КЛАВИШАХ! Как, каким образом? И только потом, когда он сообразил, что они могли попасть туда просто-напросто через чьи-то испачканные пальцы, ему стало очень легко и просто, но в то же время и немножко грустно, потому что подспудно он догадывался о любой другой природе «чернил на клавишах», но только не грязных пальцев.

А Андрей тем временем, маленький и хороший Андрей, вдруг будто бы понял что-то. Он с укоризной посмотрел на отца, смахнул с лобика складку и как будто заглянул в то, что ему, Андрею, пока не предназначалось: он увидел странные глаза отца, которые и смотрели на Андрея, и не смотрели. И Андрей захотел поехать на велосипеде туда, куда они смотрели, в то самое «другое меня мучает» и в то ласковое, почти взрослое, почти на равной ноге «Андрюша...»; в общем, Андрей вдруг понял, что папа-лапа просто не может объяснить, что СЛУЧИЛОСЬ с бабой...

Такое было впервые.

Он сердито развернулся и направил велосипед в дверь комнаты, где пахло свежевыструганными досками и где лежала бабушка, которая всегда не будет охать...

Из необыкновенно большого окна кабинета Валентин Емельянович мог видеть иногда так много, что терялось у него всякое представление о металлической раме окна, о том, что сам он - невысокого роста и о том, что есть на Земле какие-то границы, категории, статистики; и если дело было вечером, когда работы у Валентина Емельяновича было невпроворот, то, встав у окна, он подолгу наблюдал за мельтешением бесконечных огней города, забывался и, казалось, летел и летел куда-то над мириадами блесток.

А иногда Валентин Емельянович видел из окна только вывеску соседней парикмахерской. Это было в минуты СИНЕЙ боли... Давно-давно Валентин Емельянович разделил боли на три цвета.

Если болит сердце - боль белая.

Если стреляет в остатке от ноги - боль красная.

И если боль разливалась по всему организму, если боль нельзя было успокоить никакими пилюлями, то это была боль СИНЕГО цвета; боль, которая возникала каждый раз при воспоминании о парализованной матери.

Валентин Емельянович перевернул несколько листков календаря:

совещание;

планерка;

дружина,

в обком;

футбол;

Шаляпин по радио...

Перевернул, задумался, опустил белую голову...

Сегодня была синяя боль!

Это Валентин Емельянович понял, еще уходя из дому. И даже свежие добрые вести не могли заглушить ее.

Можно звонить в обком. Саликову.

Можно рапортовать ему, вернее, просто обрадовать: сев закончен повсеместно: это значит, при дальнейшем старании будет много хлеба...

Синяя боль не давала о себе забывать.

Валентин Емельянович выпил стакан воды, нервно застучал пальцами по столу. «Нет-нет, она никогда не поймет, что я простил ее... Она не поймет, что ОТ НЕЕ я оставил себе только ее глаза. Она так и умрет, истязая себя адом здесь, на Земле, в белых простынях...»

Боль достигла вершины.

Валентин Емельянович начал забываться в полуобморочном состоянии.

Круги, рама...

Скрюченный холст; огненное кольцо с жалом белотелой змеи...

В чувство привел мелодичный зуммер зеленого с черным телефона. Сразу стало легче. Вообще, любое вмешательство Жизни в момент синей боли облегчало эту боль.

Звонила Аня. Анна Емельяновна:

- Валя?!

- Да-да. Я слушаю.

- Валя... Не знаю, как и начать...

В трубке - пощелкивание, тягостный поиск слов...

- Ну?! - Валентин Емельянович вложил очень много в это «ну».

Трубка ожила:

- Плохо, очень плохо с мамой. Немедленно приезжай.

«Так и не успел позвонить Саликову... Ладно...»

Валентин Емельянович мотнул головой: начиналась белая боль.

Трубка неистово гудела в дрожащих руках.

В руках, которые не дрожали уже очень давно...

Положив трубку на рычаг, Валентин Емельянович совершенно ясно понял, что не успеет ТУДА; что так хочет не он, не Аня, не умирающая мать; так хочет что-то то, что сильнее всех их. В голове даже пронеслась шальная мысль: уж не справедливость ли? Но тут же Валентин Емельянович спохватился, ужаснулся своей мысли и до изнеможения вдруг осознал, что не имеет права не успеть.

Мать должна услышать его «прости».

Мать должна услышать его «прощаю»...

К кончине Марии Платоновны Валентин Емельянович еле-еле успел: то ли машина слишком долго ехала, то ли протез на сей раз более, чем когда-либо, неловко скользил на мраморных ступенях... И наверное, предчувствуя опоздание, Валентин Емельянович ощутил на протяжении всего пути какую-то болезненную гримасу, сдвинувшую его лицо в сторону.

Приоткрыв дверь квартиры, он только заметил, как огромная, глыбоподобная масса из одеял, подушек и простынь последний раз конвульсионно дернулась, приподнялась, издала:

- Дети мои!.. Валя! Валя!.. Аня...

Валентин Емельянович рванулся; палка выпала из его руки, с грохотом стукнулась об пол.

- Я... все... для...

Еще рывок Валентина Емельяновича... Трудно без палки!

- ...Будь ты про...

С тем все и кончилось.

Наступила тишина; и было непонятным живое шевеление простыней от ветра, суетливые движения Ани и долго дребезжащий белый телефон, шнур от которого напоминал витиеватую нить глазета...

Тремя цветами явились Валентину Емельяновичу боли.

Он нашел в себе силы и опустил белые веки матери на застывшие в порыве отчаяния глаза.

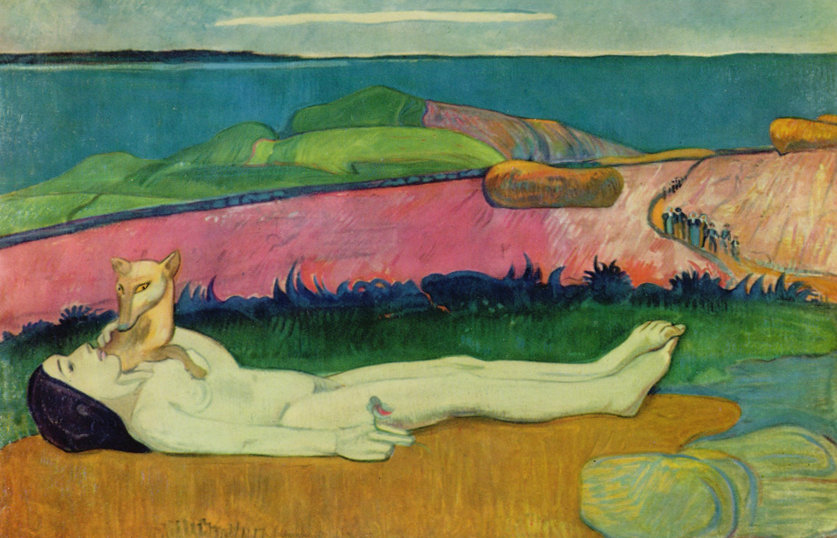

Потом он сел рядом с ней на холодную простыню и уставился мимо Ани, мимо велосипеда Андрея, мимо подъемных кранов в окне в белую стену, где чуть повыше белой шали Марии Платоновны висела маленькая репродукция с синим отливом...

* * *

Ррраз!

Валя еще ударил, еще - и подрамник разлетелся.

Радость охватила его, похожая на буйство.

Ломай раму и ломай Создание!

Создание?

Валя вдруг остановился: а откуда, собственно, появилась у них эта картина? Картина среди всего только металлического и живого. Среди того, что уже не брал огонь.

Валя обхватил голову руками; радость, похожая на буйство, прошла.

РОЗОВАЯ С СИНИМ ДЕВОЧКА, ГДЕ ПРЕОБЛАДАЛО СИНЕЕ, И БЛЕДНО-КОРИЧНЕВАЯ СОБАКА... Это потеря, это утрата. Но какая тебе разница, Валя?

Может, это тот махновец с бледным лицом и такой не похожий на махновца?..

Валю сжал страх: мать задушила махновца тонкими от голода пальцами; иногда на нее находило такое - ненависть ко всем, сосредоточенная на одном...

Осталась после него вот картина - неважная копия в неважном подрамнике.

Подрамник можно сжечь; это - минут семь-восемь тепла совсем рядом с железной печкой.

Холст Валя разгладил слабыми руками на грязном полу.

Розовая с синим девочка, где преобладало синее, и бледно-коричневая собака...

В темном углу застонала Аня; Валя бросился к ней.

Ну и что?

Чем я могу помочь тебе, сестричка?

Валя присел около сундука, служившего постелью для Анечки.

- Хлеба, - простонала Аня, - хлеба...

Валя вдруг потерял смысл этого слова. Это был только звук, вылетающий из желтых губ Анечки...

Валя попытался встать. Не получилось. Он пополз к коричневому кувшину с водой, но на полпути остановился, прислушиваясь к шуму за стеной, из-за которого все трое - Валя, Анечка, мать - не могли спать ночью: по селу все уверенней ползли слухи о ЛЮДОЕДСТВЕ.

Мать, Мария Платоновна, рассказывала о котлетах из человечьего мяса...

А неделю назад их соседку, старуху с опухшим от голода лицом, раздавили ногами на пустой рыночной площади якобы за людоедство.

Притом давили долго, потому что ни у кого не было сил.

А старуха с опухшим лицом даже не стонала. У нее тоже не было сил...

Но потом труп исчез; и Валя с отвращением догадывался, почему. Страшным и мерзким стало слово «котлеты»...

Село голодало уже седьмой месяц.

Последний раз хлеб видели здесь, когда пронеслись вихрем банды зеленых. Эти платили хлебом за удовольствие.

Пронеслись - и все стихло.

Стали ждать. И вот дождались страшных слухов...

Валя возненавидел и это слово. «Ждать!» Чего ждать?

Мария Платоновна, скрестив руки на груди, опустив на них голову, бормотала обычно что-то о спасителе; и иногда имя спасителя переплеталось с именем здорового, краснолицего бело-зеленого бандита Егора, от которого - с трепетом додумывался Валя - родилась Анечка... А Валя не хотел Егора с его ручищами и мешками краденого зерна.

Пробивались в Вале первые ростки гнева, когда он видел, как Егор лапал за толстые зады соседских девок, а потом уводил в сарай красивую, тонкую мать, и слышалось оттуда довольное сопение Егора и затем храп...

Валя точно знал о том, что ходят по земле бойцы с красными звездами на шлемах. Самые лучшие, самые сильные. Он знал и о красной коннице, впереди которой скакал человек с шашкой наголо, а имя его звучало, как сама конница, - Буденный...

И никого, кроме бойцов с красными звездами на шлемах, не хотел Валя.

И был у него план: подрастет хоть немного Анечка - взять ее и идти навстречу этим бойцам; но только не молить! Только не ждать!..

Валя с помощью чайной ложки кое-как напоил Анечку; та, немного еще постонав, успокоилась.

За окном словно вздыхал дождь, то наступая под ветром на стекло, то отступая. Марии Платоновны все не было.

Где она?

Впрочем, Валя уже знал, куда убегала мать от стонов Анечки.

За порогом Валю с ног до головы обдало холодными струями дождя.

Голые сучья растрепанных деревьев переплетались с черным небом, с тучами, и переплетение это напоминало неведомых чудовищ с костлявыми носами и дырками вместо глаз.

Они казались Вале людоедами.

Собрав силы, он ринулся прочь, не оборачиваясь, не смотря под ноги, на ощупь.

Черной лентой бежал Вале навстречу глубокий овраг. Овраг мягко принимал на высокую траву бесконечные капли дождя и о чем-то шептался с ними...

Теперь от оврага влево, к рыночной площади; туда, где давили старуху с опухшим лицом.

Пуще прежнего летел Валя мимо лобного места. Проскочил и его и остановился, заглотнул прерывисто вместе с воздухом много дождя.

Желтый лист доверчиво прилип к мокрым губам Вали; потом упал еще один, красный, прикрыв большие Валины глаза.

Желтый лист Валя оставил, а красный отодрал...

Впереди ютилась серая церковь. Вода разливалась по каменным ступенькам ее, образовывала лужи; лужи метались под новыми струями дождя, отражали кривыми зеркалами распятье грязно-желтого цвета.

На холодных плитах ступенек церкви ползала, воздевая руки к небу, мать...

Она как бы хотела солнца.

Когда сверкала молния, освещался ржавый замок на воротах церкви и крест на куполе ее, который, казалось, падает и падает под несущимися над ним тучами.

Валя задрал голову: церковь тоже падала...

Валя смотрел на ползающую мокрую мать и не мог понять: жалость его охватила или еще что-то?

Но долго смотреть не было сил.

Валя не выдержал, закричал:

- Мама!

Мария Платоновна вздрогнула, приподнялась, обернулась:

- Кто? Кто это?..

- Ма-ма!

Наконец она разглядела, узнала:

- Сыночек мой, Валенька, милый, хороший! - Слезы текли из глаз ее, перемешивались с дождем и тучами; Мария Платоновна схватила Валю, прижала к груди. - Ты слышишь меня, В’алюшка?.. Прости, гадкая я женщина, грязная... Но надо ж жить как-то, господи!..

Она уже бредила:

- Го-о-о-споди! Видишь ли, слышишь ли?.. Ну ничего, Валюшка, подожди... Сойдет он на землю... А нет, - Мария с надрывом расхохоталась, - Егор сойдет... Ведь сойдет, Валюшка? Сойдет, а?..

Валя ничего не понимал; он только чувствовал редкое тепло матери, пульс ее бело-синей груди; он видел жуткие глаза, в которых прыгали каннибалы из веток и туч...

- ...А не сойдет Егор, - продолжала хохотать Мария, - другой будет: кадет какой или комиссар какой... Эх! Где наша не пропадала!..

Мария Платоновна выпрямилась; платье задралось, зацепилось - обнажились длинные белые ноги по краям с синевой от ночи...

Они были сухими юродивыми под дождем...

- Господи!!.

На том и осеклась.

Страшные ворота из ржавого железа отбрасывали от себя капли дождя.

Они отбрасывали крик матери.

Они загораживали от Вали рассвет, неуверенно продирающийся сквозь людоедов...

Валя дотронулся от белого юродивого:

- Мама... Анечка есть просит... Она больше не может ТАК...

Сказал Валя и удивился: разве это новость? Разве он не повторяет это в сотый раз?

- Ну, Валюшка? - Мария Платоновна приходила в себя. - И что, родной мой?.. Нету у меня ничего! Нету... Видишь вот, - Мария содрала с себя верхнюю часть платья и, сжав в кулачках бело-синие груди, кричала, перекрывая дождь, гром, все на свете: - Нету в них ничего, слышишь, Валюшка?! Кровь одна! Ничего нету...

- Но она хочет... хочет... хочет... - шептал уже Валя.

И мать шептала:

- Хочет-мочет-сочет...

И вдруг вся дернулась, простонала:

- Не могу я так больше...

Вдвоем, поддерживая друг друга, они медленно двинулись к хате. Добравшись до порога, Валя, уже в забытьи, заметил, как блеснули молнии на безымянном пальце матери.

Там было кольцо, подаренное Марии Одноглазым Чертом, атаманом белобандитов. Вместо камня у кольца была зеленая чашечка с крышкой...

Открывалась крышка - играла музыка. И падал из чашечки цианистый калий...

Редко кто слушал запрятанную музыку кольца.

Одноглазый Черт все собирался, да загулял, запил, в непутевые силы свои поверил.

Да небось и без музыки клюет его последний глаз ворон черный где-нибудь в Задонье среди камышей. Красные приближались.

* * *

Кофе мать достала из тайничка в шелудивой стене.

Как будто специально для этого случая хранился он там...

Хотелось, чтобы от него еще пахло кончиками пальцев Емельяна, зарубленного темной ночью то ли белыми, то ли зелеными...

А Мария хохотала тогда, плакала и кричала:

- Желтые! ЖЕЛТЫЕ зарубили Емелю моего. Господи! РАДУГА ты моя...

После того и пошло-поехало: после крика этого «РАДУГА!»...

...Кофе варился долго; дымил, разливая по хате терпкий аромат, тепло.

Буржуйка от подрамника и сорванного плинтуса постепенно раскраснелась настоящей бабой после блинов.

Валя ничего этого не видел.

Он забился в угол хаты и наблюдал, лихорадочно стуча зубами, за матерью. Та как-то очень тихо приблизилась к буржуйке. Правой рукой она держалась за безымянный палец...

В сундуке стонала еле живая Анечка.

От кофе кружилась голова; мерещились чудища, розовая с синим девочка, где преобладало синее, бледно-коричневая собака, которая тоже стала синей; синее изорванное платье матери...

Кофе кипел, кофе торопил.

Мария Платоновна застыла теперь уже в порыве; вся она как бы лежала на кольце и на кофейнике одновременно.

Чуть слышен был ее шепот:

- Сейчас, родненькие, отмучаемся... Сейчас, миленькие, час придет... Забыли нас все, забросили...

Дрожь у Вали передалась от зубов ко всему телу. Ужас происходящего постепенно дошел до него; но ни сил, ни голоса - ничего уже не было для сопротивления.

Он только чувствовал, как прорастают в груди вторые ростки гнева.

- ...Отмучаемся, родненькие...

Аня перестала стонать, и еще страшней стало от этого: стон говорил как-то о ее жизни...

В окно пробирался свет осеннего утра; дождь прекратился, и только редкие слетающие с деревьев капли отсчитывали секунды до страшного...

Сосед-овраг перестал шелестеть травой.

Мария Платоновна устало поднялась над обезумевшим кофейником, оглянулась зачем-то, отвела быстро взгляд от Вали, пробормотала что-то, обращаясь к небу, и... по хате пролилась ДИВНАЯ мелодия...

Да еще жидкость в кофейничке булькнула.

Ничего в этот момент не изменилось в домике.

И капли продолжали отстукивать ритм сердца; рассвет продолжал разгонять призрачные тени ночи...

- Валюшка, - прохрипела еле-еле мать, - подай-ка кружки...

Валя, как под гипнозом, вяло поднялся, пошарил по полке, где когда-то весело скреблись мыши, и нанизал на палец три кружки.

Три синих кружки...

Мария Платоновна твердой рукой разлила поровну кофе; дрожала только ее худая спина.

В буржуйке догорало последнее топливо: розовая с синим девочка, где преобладало синее, и бледно-коричневая собака...

Мать медленно подносила кружку к губам Анечки.

Валя, вдруг принявший решение, подполз сзади к матери и ринулся на нее, толкнув обеими руками в худую дрожащую спину...

Падая, Мария Платоновна подсекла правой ногой буржуйку, и та припечатала чугуном босую ступню Вали к полу, шипя и облизывая ее огнем.

Рядом с ногой ползла змеей коричневая жидкость.

В хате стихло...

А очень скоро вместе с хмурым утром ворвался в окно пропитый бас:

— Эй! Тут Замотайловы проживают? От Егора я... Савва я! Велено вот передать...

Из-за его широкой спины выглядывали пузатые мешки...

* * *

...Если Андрей когда-нибудь спросит - а он спросит! - почему картина на белой стене уж очень отливает синим, я буду молчать... Или скажу, что это фантазия художника; и вообще, что это не должно его волновать... Ведь не признаваться же, что и мне приходилось ночами брать в руки кисть и, вспоминая, писать неумелыми мазками девочку и маленькую собаку... И сейчас мне хорошо видно, как я переборщил с ультрамарином... Это не должно его волновать... Ведь верно?

------

Свидетельство о публикации №217070401888