Экспедиционные этюды

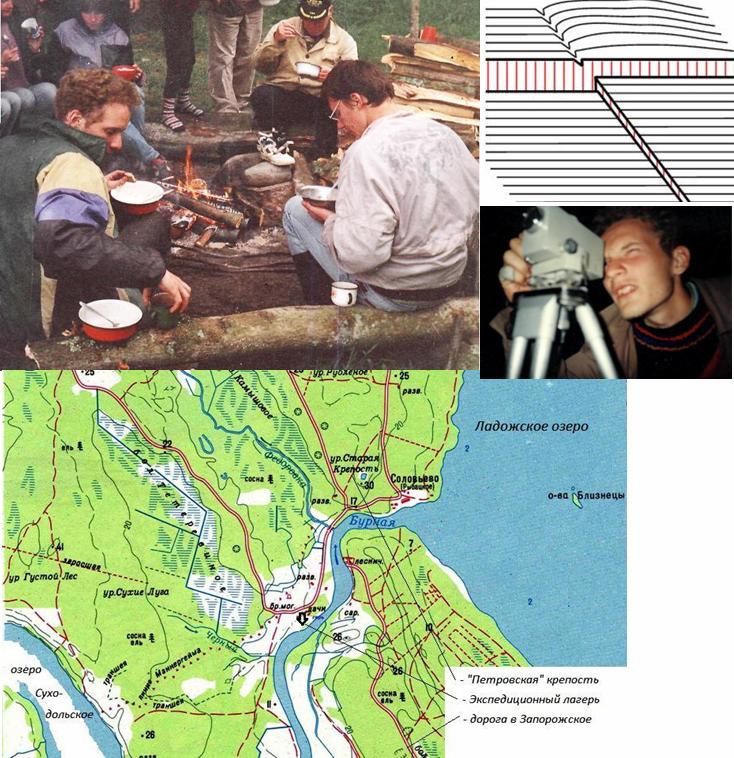

Обед в полевых условиях

Экспедиция - есть метод научного исследования,

осуществляемый в полевых условиях.

Карельский перешеек – место отдыха жителей Санкт-Петербурга. Особенно привлекательны его озёра и реки. Испокон веков плотность жителей его населявших была высокой. В 1818 году, чтобы освободить земли под новые сельхозугодия, местное население решило понизить уровень озера Суванто, спустив его воды в Ладогу. Озёра разделялись тонкой перемычкой – грядой, сложенной песками и валунами. Она была срыта почти полностью, когда природа не дожидаясь окончания работ, завершила то, что начал человек. Под давлением воды и весеннего льда остатки перемычки были смыты и озёрные воды хлынули в Ладогу. Так исчезло озеро Суванто, а на его месте образовалось озеро Суходольское и р. Бурная, которая соединила его с Ладогой.

Благодаря этому событию сто восьмидесятилетней давности и состоялась наша комплексная учебно-научная ландшафтно-палеогеографическая экспедиция. Целью экспедиции было изучение условий формирования и развития ландшафтов, образовавшихся в недалеком прошлом (с точки зрения природных процессов, 100-200 лет это не так много). В планы экспедиции входило обучение студентов – участников экспедиции, навыкам полевой работы.

Исследования в этом районе проводились на протяжении уже двух лет. Но нынешняя экспедиция была значительно масштабней предыдущей. Местом для лагеря выбрали на левом берегу Бурной, в трёх километрах от Ладожского озера.

В ночь накануне экспедиции мы с Мишкой, приехавшим в общежитие для совместного выезда в экспедицию, не сомкнули глаз. Вечером воспоминания о прошедших практиках растянулись до утренних бутербродов после которых мы, нагруженные рюкзаками, отправились на Финляндский вокзал. Мы прибыли первыми. Но уже через несколько минут, сгибаясь под тяжестью рюкзака к нам медленно вышла Ольга.

Ольга приехала в Санкт-Петербург пару лет назад со своей мамой из Узбекистана. Впрочем, необычного в её внешности были лишь выразительные восточные глаза. Я с ней познакомился на подготовительных курсах, перед поступлением на геофак, где мы вместе с ней и Сергеем повышали свой уровень школьных знаний. Пока мы помогали Ольге снять рюкзак, к нам подошла часть моей «полевой бригада» в лице Юли и Кати. Ни Вики, ни Серёги в этой поездке не будет. Серёга и Сергей отправились на практику на Валдай – на гидрологическую базу. Во время рассуждений о том, кого куда забросила судьба, подошли остальные.

В вагоне мы полностью заняли два отделения: рюкзаки лежат на полках, стоят на полу и скамейках. Не выспавшиеся пассажиры вагона искоса бросают хмурые взгляды на шумный табор студентов.

Эффектно появился Дмитрий Викторович – начальник экспедиции, её вдохновитель, основатель и главный исполнитель: створки двери вагона с шумом разъехались в стороны и в него вошёл бородатый мужчина в камуфлированной форме. На плечах его висел здоровый рюкзак, рука придерживала массивную сумку на колесах. Ну, вылитый «командор» экспедиции. Вместе с ним в вагон зашла еще одна участница экспедиции, студентка заочного отделения Лариса.

На одной из станций к нам присоединился палеогеограф Андрей Дмитриевич. В Сосново, где мы выходили, нас уже больше часа дожидается Константин – опытный турист, прямо из турпохода приехавший в Сосново.

В автобусе, везущем нас в пос. Запорожское, я с удивлением узнал, что наша экспедиция ещё увеличилась, к нам присоединился Дмитрий Александрович – сотрудник Института Озероведения Российской Академии Наук, а также его коллега и их дети, и, даже, маленький спаниель Юпи. После высадки из автобуса проверяем наличие всех членов экспедиции, нацепляем на себя снаряжение и сворачиваем к залесенному берегу реки Бурная.

К реке мы вышли как раз в месте порогов, где на карте был обозначен водопад Падунец. Переправа всех участников экспедиции через реку на четырёх надувных лодках заняла у нас больше часа.

Теперь, по предложению начальника, мы делимся на две партии. «Водная», забрав все тяжёлые вещи, сплавится вниз по реке, а «сухопутной» предстоит налегке – пешком, преодолеть пять километров по проселочной дороге. Место встречи – Черный ручей.

Спустя полтора часа мы остановились перед ручьём, впадавшем в Бурную – местом встречи с водной партией.

На краю поляны, ограниченной берегом реки с одной стороны и озом (песчаной грядой оставленной ледником более десяти тысяч лет назад) с другой, решаем стать лагерем. Места населённые – в сотне метров от места лагеря – дома. В пяти же километрах отсюда настоящая цивилизация – пос. Запорожское с магазинами и рейсовыми автобусами. От дороги к посёлку нас отделяет река. В течение трёх часов к нам прибывают остальные участники водной партии. С радостью иду за рюкзаком. На обратном пути почти вдвое отяжелевший от воды рюкзак оттягивает мое плечо. В момент причаливания лодочник с моим рюкзаком упал в воду. Остальные доплыли без приключений.

Разбиваем лагерь: ставим палатки, навешиваем полиэтиленовые полога, собираем дрова, разводим костер, кипятим воду и, конечно же, готовим еду. Незаметно наступил вечер, сумерки окутали лагерь, речку, поляну. После сытного позднего обеда/раннего ужина, все сидят вокруг костра, освещаемые его желто-красными бликами. Живительное тепло огня ограничивается узким кругом сидящих вокруг людей не желающих расходится после отбоя. Порывистый холодный ветер заставляет плотнее закутаться в штормовки и куртки. Пасмурное небо сделало белую ночь совсем не белой.

* * *

Следующий день посвящен экскурсии на берег Ладоги.

Сначала мы преодолеваем оз, разделяющий бассейн Суходольского и Ладожского озер. Петляющая по лесу тропинка приводит нас на проложенную ещё финнами дорогу. Оплывшие от старости дренажные канавы, поросшие кустами разрезают поле на четырехугольники.

- Вот здесь раньше находилось дно озера Суванто, - доносится до меня голос нашего руководителя. Через полчаса мы вышли на открытый простор.

Ладожский берег покрыт окатанными булыжниками, напоминая мостовую. Уходящая вдаль тёмная поверхность воды сливается на горизонте с таким же тёмно-синим небом. Шум, который было слышно ещё на дороге, создавали накатывающие на берег огромные ревущие волны, покрытые белыми шапками пены. Волны зло хлестали по каменным глыбам и с шипением откатывались назад, чтобы в следующее мгновение обрушить очередной вал воды на сушу.

Местами встречаем предметы, напоминающие нам о людях на пустынном сейчас берегу. Чаще всего попадаются бутылки из под пива и водки, реже из под колы и лимонада. Вот деревянный ящик с посеревшими от времени стенками, а вот чьи-то кости белеют на берегу. Сломанная оранжевая каска лежит у самой кромки прибоя. Ну, и венцом находок стал прекрасный чёрный спиннинг, лежащий наполовину в воде.

- Хорошая примета, - сказал повеселевший командор, очищая спиннинг от облепивших его водорослей. Как заядлый рыбак он верил в приметы.

Пытаемся найти остатки крепости построенной ещё в петровские времена. На карте она обозначена на гребне прибрежного оза, совсем недалеко от нас. Ориентиром должен послужить геодезический знак. Приблизившись к вероятному месту нахождения крепости рассыпаемся веером, прочесывая лес.

Остатки крепости – земляной квадрат, приблизительно сто на сто метров, поросший высокими кривыми соснами и елями. Безжалостное время уничтожило все деревянные части крепости. Глубокий ров окружает крепостные земляные валы. На внешней стороне крепости, углы рва окаймляют остатки невысоких земляных бастионов. Все оживленно бродят по крепости, любуясь посланием из глубокой старины. А перед моими глазами воображение уже нарисовало картинку: солдаты в зелёных мундирах, с чёрными треуголками на головах и бородатые, русоволосые мужики в белых рубахах с лопатами, топорами и кирками. Тысячи этих людей копают ров, возводят деревянные стены крепости.

Впрочем, картина, нарисованная моим воображением, могла не соответствовать действительности. Некоторые учёные считают крепость остатками новгородского форпоста – Волочёк Сванский, другие – шведской крепостью Тайпале.

* * *

В шесть часов утра у меня окончательно затекли ноги в коротком спальнике и спать стало совершенно невозможно. Пролежав час в безуспешной попытке уснуть, я не выдержал и вылез из палатки, чтобы приступить к обязанностям дежурного.

Перво-наперво надо развести огонь, что мне не без труда удалось. Сходив за водой на реку, я поставил котлы на костер. Дождя не было, но в затянутом серой пеленой облаков небе просветов нет, поэтому на улучшение погоды я и не смел надеяться.

В котлах забурлила вода и я пошёл будить свою напарницу Ольгу. В белой палатке, кроме Ольги, спали еще четыре девушки, причём все были с головой закутаны в спальные мешки. Так что узнать напарницу стоило труда. Толком не проснувшись, дежурная сразу же принялась за приготовление геркулесовой каши.

Через полчаса к костру из палаток стали стекаться хмурые люди с заспанными лицами. За завтраком командор знакомит нас с планами на день. Сегодня предстоит посетить правый берег р.Бурной. Именно на правом берегу прошлой экспедицией обнаружена геоморфологическая загадка: глубокая и длинная канава, неясного происхождения. Предположение о том, что её прорыли люди, не выдерживало критики – с какой целью? По словам командора, канава была огромна и насквозь проходила оз. Если это дело человеческих рук, то здесь была проведена титаническая работа с неясной целью.

Впрочем, мне, как и Ольге, увидеть его не придется - мы дежурные.

Не успели еще все разъехаться, как с противоположного берега раздались крики, возвестившие нас о появлении еще одного долгожданного члена экспедиции. Командор быстро переправил его на своей лодке в наш лагерь. Это был пожилой геолог, занимающийся исследованиями и реконструкциями древних ландшафтов, сотрудник Института Земной Коры при Университете – Никита Николаевич. Появился он не с пустыми руками. В подарок девушкам экспедиции он привез букет роз, которые ими тут же были засушены на память.

Через пару часов с противоположного берега опять послышались крики и через пятнадцать минут, как раз к чаю, к нашей экспедиции присоединился на этот раз последний участник – специалист-ландшафтовед Кирилл Валентинович. Высокий, в камуфлированной форме он выглядел покруче американских «зеленых беретов».

Оставшееся время до возвращения группы я пилил дрова, мыл посуду, вырубал ступеньки в высоком береге реки, опять пилил дрова, чистил картофель, пил чай, и снова пилил дрова…

Когда мы мыли картошку, на противоположный берег вернулась наша основная партия. В итоге: ужин-обед не готов, а мы так и не отдыхали. Канава на ребят впечатления не произвела, поэтому главная новость их маршрута – открытие Костей купального сезона в Ладоге.

Ужин: суп и картофель с тушенкой. Остроту в наш рацион внес острый кетчуп «Чили», который купили, резонно решив, что использоваться он будет медленнее обычного.

Вообще-то, со дня на день ожидалось разнообразие нашего рациона рыбой. Командор с Андреем Дмитриевичем безуспешно пытались выловить, что-нибудь из реки. Каждый вечер они уходили на «ихтиометрические пробы», как они с юмором называют рыбалку.

В итоге в рыбалке отличилась… Лариса! Местному жителю понадобилось провести нивелировку участка. После работы она принесла пакет с несколькими крупными рыбинами и бутылку настойки лимона на водке. Ловля на нивелир оказалась куда удачнее, чем на удочку. Таким образом, вечером мы отметили удачную ловлю, плавно перейдя к вечернему чаепитию, которое, в свою очередь, затянулось до двух часов ночи.

За чаем решили отметить наступление хорошей погоды и плавно перешли на тосты, посвященные экспедициям. После чего наши преподаватели, старые полевики, с грустью ударились в воспоминания.

Нам, студентам–третьекурсникам, оставалось только слушать, о том, как это было здорово – дальние экспедиции. Глотнув немного полевой жизни в учебных практиках и распробовав этот стиль жизни, завидовать им, успевшим побывать в самых разных точках земного шара. Глядя на наших преподавателей, я узнавал в этот момент в них бывших студентов.

Постепенно разговор у костра затух. Преподаватели погрузились в обсуждение проблем мироздания. Уставшая Ольга – моя напарница ушла спать. Дежурство наше кончилось, оставив мне на память несколько волдырей от ожогов и ссадин от пилы и топора.

* * *

Первая за экспедицию разнарядка: двое студентов вместе с командором и Никитой Николаевичем уходят описывать обнажения; двое отправляются с Андреем Дмитриевичем обучаться шлиховому опробованию (как все шутят – мыть золото); Лариса готовит к работе нивелир, ей, как опытному геодезисту, предстоит провести нивелирный ход, чтобы выяснить колебания высот тех форм рельефа, которые нас интересуют. Юля вызывается ей помогать. Мы же с Ольгой становимся исследователями ландшафтов. Заранее все группы оговаривают с дежурными время обеда. Контрольный срок возвращения – пять часов. Во главе с Кириллом Валентиновичем двигаемся к побережью Ладожского озера.

Ландшафтный профиль, который должен показать закономерности изменения природных комплексов мы начинаем на террасе Ладоги. Первая точка описания: местоположение, тип миграции микроэлементов, микрорельеф, далее – комплексное описание растительного сообщества (виды растительности, проективное покрытие, средняя высота и т.п.) - название; описание почвенного разреза (по каждому слою: влажность, мощность, включения, цвет, структура и т.п.) - название. И, наконец-то, дается название природно-территориальному комплексу.

Так, потихоньку, обстоятельно описываем точку за точкой. К четырем сделали четыре описания: на террасе Ладоги, на присклоновом участке, на склоне и на вершине оза. Комары докучали мало. Во время перерыва, устроенного нашим куратором, перекусили бутербродами с колбасой.

После обеда Кирилл Валентинович, описав с нами две точки, прилёг под сосной и, заложив за голову руки, мечтательно произнес сакраментальную фразу: - Эх, как хорошо! Уезжать не хочется.

В лагерь мы пришли без двух минут пять; пунктуальность – черта Кирилла Валентиновича.

С утра, когда все еще спали, он уехал, а на следующий день и озероведы с детьми оставили лагерь.

Мне же предстояло продолжить ландшафтные исследования, возглавив свою старую бригаду.

Погода улучшилась и время, когда шли дожди, ушло в прошлое. За счёт этого охватывало ощущение, что мы уже месяц находимся в экспедиции.

Одна из задач экспедиции – изучение лишайников. Лихинометрия – научный метод посредством которого по приросту накипных видов лишайников определяют возраст моренных отложений, на которых произрастают. Однако возникла неожиданная проблема – на берегу Ладоги тех лишайников, по которым проводят датировки, не было. Все они были подавлены другими видами растительности. Поэтому командор принял решение проверить острова Близнецы, расположенные в Ладоге в двух километрах от устья Бурной. Сплавать туда долго не удавалось из-за сильного волнения, но в один из дней командор, взяв с собой Ларису и Костю, сумел организовать вылазку на острова. Обратно они вернулись через несколько часов, неся в руках лодку. На острове оказалось очень много птиц, но вот с лишайниками было не лучше, чем на берегу. Вдобавок на обратном пути лодка начала сдуваться, что чуть не привело к «лодкакрушению».

В очередной день я с удовольствием отправился познавать метод шлихового опробования. В основе метода – выявление крупинок тяжелых металлов из речного песка путем вымывания более легких крупинок. Благодаря этому способу, можно определить присутствие полезных металлов на водосборе реки. Самый известный пример использования метода – поиски золота.

В тот же день палеогеографической партии, ушедшей описывать обнажения у реки Фёдоровка, предстояло сделать маленькое открытие.

Изучая обнажения, по залегающим слоям можно определить в каких условиях формировался слой осадка. В нормальных условиях слои осадков залегают параллельно, поэтому скошенность слоев в месте раскопа выглядела несколько необычно.

Что же это в действительности такое: следствие сейсмодислокации или оплыв, возникший в результате резкой трансгрессии вод, находившихся здесь в то время? Ответить на этот вопрос можно было только при более детальном обследовании района.

Одна из гипотез, выдвинутая Никитой Николаевичем, звучала как: «сдвиг слоев в результате сейсмодислокации, произошедший около четырех тысяч лет назад», т.е. в то время здесь было землетрясение.

* * *

Андрей Дмитриевич долго ходил по лагерю в плавках и накомарнике, потом достал где-то двухметровую жердь и начал ее затачивать. Придумал что-то! Вскоре выяснилось, что придумал он ни больше ни меньше – спортивное многоборье.

Итак, в лагере начались «Полевые «Олимпийские игры». Старшие участники: командор, Никита Николаевич и наш геолог – Андрей Дмитриевич, имевший в молодости, звание мастера спорта, принялись за метание копья. Вторым соревнованием стало метание камня, который служил нам вместо ядра. Большой камень в двадцать сантиметров в диаметре был, тем не менее, лёгок и явно не соответствовал по весу ядру. В этом виде спорта я первенствовал как в метании с места, так и в метании с разбега. Последним соревнованием, завершившим состязания, стали прыжки на дальность.

Закончились игры праздничным обедом, приготовленным дежурными Ларисой и Юлей из супа с щавелем – блюда, ставшего уже традиционным. Во время обеда девушки произвели торжественное награждение победителей. На наши головы возложили большие венки из полевых цветов. Особым венком был награжден организатор игр. Победителям также на шею повесили по конфете «Му-му», которые заменяли золотые награды (к сожалению, золото в реке намыть не удалось). Остальным участникам были повешены медали из сосновых шишек.

В эту ночь заметно потеплело. Набежала легкая пелена облаков, наполовину скрыв небосвод. По краям облачной пелены проглядывала малиново-розовая заря.

В лагере грянул второй день «Полевых «Олимпийских игр». Его объявили женским днем. Метали копье и специальную колотушку в банку, одетую на колышек.

Всех поразила Ольга. Ее, мирно спавшую, растолкали и сказали идти метать копье. Ольга без энтузиазма вышла и сбила банку... три раза из пяти, побив при этом все рекорды и показав невиданную точность глазомера. В соревнованиях по метанию колотушки Ольга так же два раза попала точно в банку и стала недосягаемой для конкуренток. Она была признана абсолютной чемпионкой по метанию в цель без всяких оговорок.

Прощальный экспедиционный ужин – «отвальная» прошла весело. Сначала была вскрыта сваренная ранее сгущенка. Банка, пущенная по кругу, вызвала немало страстей. И вот извлечен последний аккорд прощального ужина. В руках у командора появляется бутыль с ярко-красной жидкостью внутри.

- Подарок от Никиты Николаевича! Фирменная настойка на смородине.

Пили её не торопясь маленькими глотками, наслаждаясь приятным сладковатым вкусом.

Костя взял гитару. Заходящее солнце на фоне красно-алой зари, теплый и свежий воздух, едкий дым костра, гудение комаров под ухом и нежный звук гитары. Романтика, да и только. Песни, которые уже успели полюбиться, воспринимались как родные. Все это завершало гармоничную картину последнего вечера экспедиции. С особой любовью встретили «Гимн геофизиков», песню близкую нам по духу, и песню «Гогия» вызывавшую бешенный восторг слушателей.

По дороге лис бежал,

Перпендикулярно, хвост держал.

Почему так хвост держал?

Потому что хитрый был!...

* * *

Серая мгла. Стук капель о полог палатки. Костер уже дымит, потрескивая влажными дровами. Мокрая земля и трава, сырые бревна – скамьи у костра, в тарелках, стоящих возле костровища, вода. Напрашивается вывод: понедельник – вторник здесь всегда пасмурно и льет дождь. Это подтверждает пастушка, каждое утро прогоняющая стадо коров мимо нашего лагеря, в течение всей недели.

- Вот ведь! Приехали в дождь и уезжаете в дождь.

Попрощавшись, она уходит вслед за стадом. С этим стадом у нас связаны разные воспоминания. Так, однажды несколько коров, забредших в лагерь, чуть не повалили палатку девчонок, вызвав у них переполох.

После завтрака палатки разбираются и свертываются. В лагере царит суета. Самая большая неразбериха вышла с ложками – никто не мог узнать свою. По мере собранности, люди уходят к лодкам, где их переправляют на противоположный берег. В моем рюкзаке уже лежит около пяти килограммов макарон, которые мне презентуют, как живущему в «общаге» (где любая пища есть достаток и благо).

Бывшее место стоянки: палаток больше нет, мусор выброшен в специально выкопанную для этого яму, не сожженные дрова аккуратно стоят у дерева. Оглядываем поляну. Затухающий костер, груда щепок, оставшихся после заготовки дров.

При обратной переправе через Бурную мне впервые представилась возможность сесть за вёсла, но лодка слушалась меня с трудом…

Путь до остановки в Запорожском занял час.

Зарядил дождь, становившийся постоянным спутником наших передвижений.

На остановке вопреки пасмурной погоде, Дмитрий Викторович произносит пламенную речь: о географизме, как образе жизни. Костя незаметно достал гитару и ударил по струнам. Через десять минут в пляс пустился Никита Николаевич, за ним «командор», не выдержала и Лариса. Трое они лихо отплясывали под музыку. Слова в песне давно кончились, Костя не кончал играть, не позволяя прекратить танец. Все начали хлопать в ладоши, усиливая ритм. Вокруг собирались проходившие мимо местные жители, наблюдая за веселящейся компанией. Тут со скамейки вскочила Оля и они вместе с Мишей изобразили нечто вроде парного танца. У Кости порвалась струна, но он, несмотря на это продолжал играть.

Время до автобуса пролетело, незаметно. Автобус… электричка… А вот и Финляндский вокзал! Спускаемся в метро. Наш начальник собирает нас в последний раз:

- Ну, ребята, счастливо добраться до дому. Встретимся завтра на кафедре. До свидания!

И поезда метро расхватали нас, разделив на маленькие группки и растворив каждого в толпе пассажиров унеся по родным домам.

Свидетельство о публикации №217091600021