Национальный парк

На Водлозерье вдруг попасть не чаяли мы с вами.

Но вот судьба собрала нас вдруг всех на речке Вама.

Здесь просто дивные места, мы пишем с троп портреты.

Порогов Вамских красота вся просится в буклеты.

Здесь комары мешают спать, но дела хватит всем.

Кто хочет тайны разгадать лесных экосистем.

Не будем нюни распускать и дрыхнуть по утру

Мы лучше, вопреки ветрам, пойдем на Чуялу.

Мы знаем, как мокра трава и как комар здесь лют,

Но все же вспоминаем иногда дом давший нам приют.

…

Как странно.… Твой мир больше не ограничен кругом имен Рома, Юля, Дима, Аня – все они растворились в сотнях других знакомых имен города. Тебя больше не окружают густые непроходимые леса, топкие болота. Нет больше монотонного гула воды, падающей с плотины. Не слышно звонкого комариного пения, неотступно преследующего на протяжении последних двух недель, везде, где бы, ты ни был.

Необычно снова видеть мир полностью, не разделенным маленькими ячейками сетки накомарника.

Удивительно и то, как в наш век могут быстро меняться окружающие условия. Еще вчера ты был в глухой лесной стороне, где для общения тебе были доступны лишь твои друзья по практике, да комары, и вот, спустя день, тебя уже окружают покрытые пылью каменные стены домов, и потребность в человеческом окружении вновь уступила желанию оказаться в тишине.

Проклиная всё на свете мы с Ромой – студентом второго курса тащим ящик с продуктами из общежития на Московский вокзал. При этом вес самого ящика больше, чем вес продуктов в нём. Как рассказал Михал Иваныч – руководитель дальней практики, ящик, в общем-то действительно, был предназначен для транспортировки продуктов, только не в ручную, а на машине.

Вздохнули мы с облегчением лишь когда увидели знакомый силуэт Петра 1 на Московском вокзале (сменившего аналогичный бюст В.Ленина) – месте встречи всех отъезжающих групп.

Здесь я вновь увидел своих однокурсниц Юльку и Катьку, спутниц по предыдущим практикам. Мы с ними единственные представители нашего курса, не захотевшие расстаться с романтикой дальних путешествий отправлялись на производственную практику за свой счёт в окружении многочисленного второго и третьего курсов кафедры физической географии.

Путешествия в ночное время всегда особые. Чёрная мгла сглаживает очертания предметов, проплывающих за стеклом. Жёлтый свет притушенных вагонных ламп выхватывает лица соседей по плацкарту, придавая им устало таинственный вид.

Удачные билеты сконцентрировали всю студенческую группу в три отсека. В первом – старшекурсники: представители четвертого курса – я, Юля и Катя, мой товарищ и тёзка Евгений – третьекурсник. В свою очередь, его однокурсницы едут в соседнем отсеке. И дальше всех от нас самый «населённый» отсек – второкурсники. Среди них Рома, с которым мы тащили ящик, его друг Ростислав – импульсивный общительный парень, Наташа – ещё одна жительница общежития. Отдельно от всех Дима и Аня, несмотря на юный возраст уже семейная пара. Второкурсники сидели и оживлённо обсуждали только что пройденную практику по ландшафтоведению в Кузнечном, которую мы прошли два года назад. Но вот превратности судьбы: если мы поехали потом на дальнюю практику в Крым для изучения южных – горных ландшафтов, то ребят судьба вела сейчас в Водлозерский национальный парк, обширный природный резерват, раскинувшийся на границе Карелии и Архангельской области.

Соответственно возрасту строилось отношение к предстоящим работам: второй курс не думал о будущем, ребята громко смеялись и пили хмельные напитки, благоразумно купленные Ромой; третий курс – тихонько обсуждал, что ждёт впереди и сравнивали начало этой поездки со своей прошлогодней дальней (исследования ландшафтов Изборска – населённого пункта в Псковской области); четвертый курс – мы с девушками, ставшими мне близкими друзьями, создавали, пожалуй, меньше всего шума больше смотрели в окно и размышляли о предстоящей работе. Больше всего в ней вдохновляла практическая значимость – заинтересованность в ней парка. Ну, и ненаселённость тех мест так же придавала романтический ореол будущим исследованиям. С этими мыслями я и заснул под негромкий, но отчетливо весёлый гул второкурсников.

Петрозаводск – небольшой город в котором, тем не менее, сконцентрирована почти половина всего населения Республики. Город имеет свой порт на берегу Онежского озера. Отсюда, на судне на подводных крыльях, нам предстояло выйти к восточному берегу Онеги. «Метеор» заставил нас поволноваться ещё в городе. Дело было в том, что из-за специфической конструкции судна оно имело целый список ограничений для выхода в рейс: волны определённой высоты, туман, дождь и т.д. К счастью, погода нам благоприятствовала, и в это солнечное утро только лёгкий ветерок гнал рябь по водной глади озера, да шумели зелёными кронами деревья на набережной, пока мы спокойно покупали билеты.

На речном вокзале пос.Шала, расположенного в устье р.Водлы, куда нас принесло судно на подводных крыльях, нас ждал прибывший из национального парка автобус. Загрузив в него не только привезенные вещи, но и купленные кастрюли, ведра и мешок хлеба, мы двинулись в мир нетронутой природы, каким нам представлялась территория национального парка.

Восьмидесятикилометровая карельская дорога до нашей цели запомнилась смутно – половину группы, включая меня «укачало». Правда особо любоваться было нечем: в памяти остались огромные лесовозы – гружённые лесом, поднимавшие клубы пыли, проезжая мимо нашего автобуса.

В офисе парка нас встретил его радушный сотрудник – краевед. Пообщавшись с нами, он выразил удивление малому количеству продуктов, взятому нами: «… у нас тут школьники экологическим лагерем стоят, так у них пол мешка картофеля в день уходит!». Подивившись прожорливым школьникам, мы снарядили дежурных за мешком картофеля и расположились возле пирса оз.Водлозера в ожидании катера.

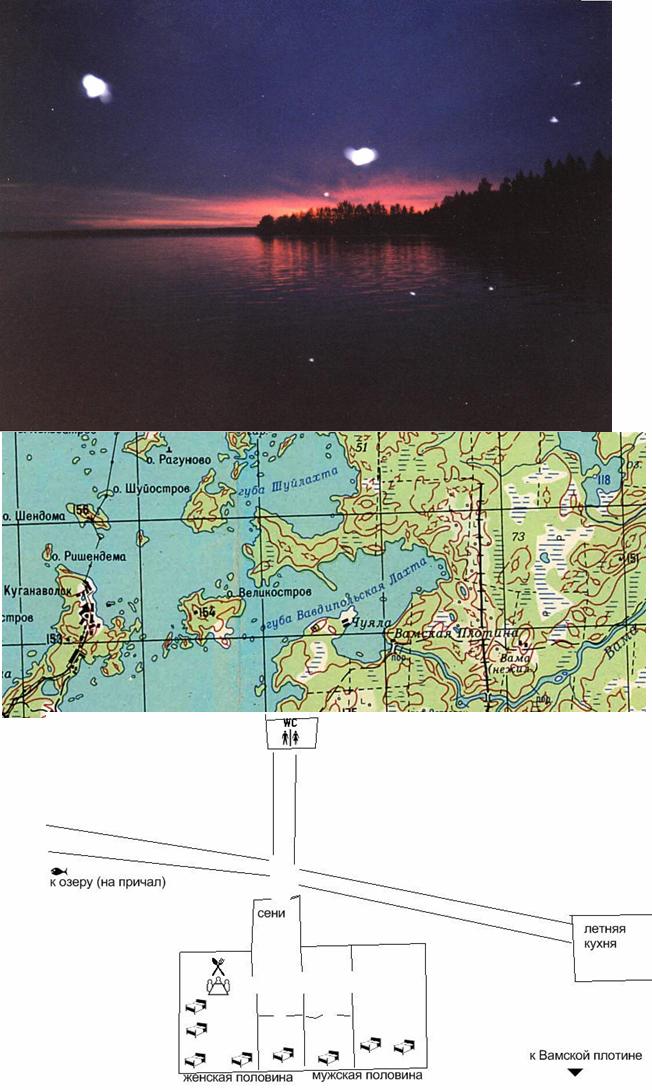

Водлозеро – водоём Р.Карелии с площадью воды более 300 км;. Точнее говорить не имеет смысла, потому что площадь озера зависит от объема воды, а последний постоянно регулировался плотиной, сооруженной в истоках реки Вамы. Кстати, благодаря искусственной зарегулированности стока, у этого озера была ещё одна особенность – две реки брали начало в Водлозере: Вама и Сухая Водла.

Об этом мы узнали, пока ждали катер и плыли на нём в сторону нашего места базирования. Я с удивлением понял, что ориентироваться в условиях сильно изрезанной береговой линии озера очень сложно. Бесконечные бухточки, заливчики, мыски, а также участки мелей, которые приходилось обходить нашему капитану, создавали столь сложную картину для ориентировки, что я с трудом мог отследить, куда мы плывём.

Несколько раз нам встречались заброшенные, заросшие Иван-чаем и покосившиеся от времени дома, смотревшие на нас пустыми глазницами окон. Одна из таких заброшенных деревень Чуяла располагалась как раз напротив того места, где нам предстояло жить – Вамской плотины. На плотине нас встретил бородатый улыбающийся человек – Дмитрий Викторович, мой руководитель, благодаря которому я здесь и появился.

В очередной раз, разгрузив вещи на пирс, который начинался в озере и в нем же заканчивался, не доходя до берега … около двух метров (!), мы собрались в просторном пустом доме, заставленном двухэтажными деревянными нарами, для очередного инструктажа по технике безопасности, проводимого сотрудником парка.

- Вы находитесь на территории Водлозерского национального парка в районе устья р.Вама, берущей начало в оз.Водлозере, здесь она подпружена плотиной. В соответствии с установленными правилами, в радиусе 500 метров от плотины посторонним людям находится запрещено. Но до абсурда мы доходить не будем – мы от неё в пятидесяти метрах. Главное – будьте осторожны…

Плотина представляла собой деревянное сооружение метров двадцати длиной, построенное в 1930-х гг. для сплава леса по р.Ваме. Накопив в плотине воду, можно было, открыв заслонки, спустить напиленную древесину на мощной водлозерской волне.

Верхняя часть сооружения была сделана из брусьев, неплотно подогнанных друг к другу, поэтому, находясь на самой плотине, прямо под ногами можно было лицезреть клокочущий поток, вырывающийся из-под неё.

Наш дом находился в углу, образованном истоком Вамы и заливчиком Водлозера. Внутри расположились две комнаты: женская, где поселились девушки, и мужская, где поселились ребята. Еще в двух промежуточных комнатушках поселились преподаватели: Дмитрий Викторович с Михаилом Ивановичем и Наталья Александровна с Ольгой – аспиранткой нашей кафедры, специализирующейся на исследованиях лесов Водлозерья.

Особенностью жилища было небольшое количество кроватей и большое количество комаров. Очень большое. Поэтому первое, что мы сделали – зажгли антикомариные спирали и под стук падающих комариных трупиков приступили к благоустройству жилища.

В мужскую комнату мы принесли несколько детских матрасов, на которых нам предстояло спать. Столовой была назначена комната, где жили девушки, благодаря тому, что в ней стояли лавки и столы.

Особо интересным процессом стало посещение туалета – комары держали там «круглосуточную оборону», поэтому некоторые ребята перед посещением этого заведения заносили туда спираль, и, надев шапки (дабы укусы комаров в голову не отвлекали от главного), с переносным магнитофоном отправлялись «на дело».

Последним сооружением, входившим в сферу нашей жизнедеятельности, была летняя кухня.

По давно заведенной традиции поваров на практики не брали. Для студентов практика становилась не только научной школой, но и школой хозяйственно–бытовой. Все должны научиться готовить еду на костре или на печке. Студентов поделили по принципу: девушка – повар, парень для тяжёлой работы – «кухонный мужик».

Дежурство начиналось в 7 – 8 часов, за два часа до подъема. Растопить печь, принести воды и поддерживать огонь в печи – дело молодых людей. Приготовить пищу, нарезать хлеб, сделать бутерброды – дело девушек. Помыть котлы – по согласованию.

Кстати, Рома был единственным человеком, которому было удобно дежурить одному. Типичный «хохол» он очень любил поесть. При этом его любовь к поглощению пищи совпадала с умением её готовить и готовить отменно.

На первые пять дней меня, Юльку и Катю освободили от дежурств. Мы были направлены для обучения к аспирантке Оле. Через пять дней она должна была уехать.

Ещё в городе в основу моих исследований лёг план Дмитрия Викторовича.

- Чем тебе должны быть интересны ландшафты Водлозерья? Это ведь не совсем обычное место. При постройке плотины уровень воды поднялся и многие прибрежные ландшафты оказались под водой. Новая граница воды и суши пролегла в биогеоценозах, которым пришлось приспосабливаться к подъему уровня грунтовых вод. Со временем изменения коснулись и почв… Эти, так называемые, экотонные (пограничные) ландшафты, стали существенно отличаться от нетронутых. Вмешательство человека в природу надо изучать, чтобы знать, к чему приходит её «рационализация» под хозяйственные нужды. Время бездумных действий прошло. Как перед географами – экологами, перед нами широчайший фронт работ, ранее вообще не рассматривавшийся за ненужностью.

Но экологические катастрофы разных уровней выводят нашу профессию на «первую линию» в решении актуальных задач. Вот и займешься на Водлозере изучением экотонов.

Так формировался мой дипломный проект «Динамика прибрежно-водных экосистем в озёрах юга Карелии», за данными для которого я и отправился в этот национальный парк. Юля с Катей имели схожие интересы, связанные с изучением как непосредственно озера, так и всех ландшафтов Парка.

Ольга же, ставшая на эти дни нашим куратором, исследовала «девственные» леса Водлозерья. Конечно, девственными в полном понимании этого слова они вряд ли были – за тысячелетия существования здесь людей практически все леса были освоены человеком, но леса в пределах парка действительно длительное время не подвергались интенсивному хозяйственному и промышленному воздействию.

Суть ландшафтного метода которому нас обучала Ольга была проста и отработана: в характерной форме рельефа (например, на озёрной террасе), оконтуривался квадрат пятьдесят на пятьдесят метров. Внутри квадрата по ряду параметров описывались все виды растительности, характеризовался тип почвы, и дальше начиналось самое интересное. Интересное называлось – сплошной перечислительной таксацией древостоя (метод, позаимствованный у учёных Института Лесного Хозяйства). То есть в пределах этого квадрата пересчитывались все виды деревьев, и их подроста. Более того, все деревья оценивались по высоте и по диаметру, что на деле означало необходимость обнять руками и портновским сантиметром все деревья на площадке!

Несколько характерных деревьев подвергались забуриванию. В центр ствола вводился бур дабы получить колонку колец годового прироста. Этот метод считался более щадящим, в сравнении с традиционным, когда годовые кольца прироста можно было получить, только спилив дерево.

Естественно, такой объем работ, даже при наличии бригады из четырёх человек, занимал чудовищный объем времени, и в день нам удавалось делать не более двух участков.

Особый колорит работе добавляли комары. В первый день, посчитав, что обмазываться химическими репеллентами излишне, я лишь одел накомарник. Из леса я вернулся с распухшими руками. Приходилось писать и копать, руки мгновенно покрывались «перчатками» из десятков (а может и сотен) жужжащих от голода перепончатокрылых.

Чтоб не возвращаться на обед из леса, и не тратить драгоценное время исследований на хождения, мы брали с собой перекус: тушенку, хлеб, сыр и т.д. Однако есть сделанные бутерброды было невозможно. Стоило поднять сетку накомарника, чтоб утолить голод, лицо облепляли вездесущие комары. В итоге, бутерброд приходилось протискивать в накомарник снизу, откусывать кусок побольше, убирать бутерброд, заправлять сетку накомарника передавив предварительно тех насекомых, что заехали с бутербродом под сетку, и только после этого жевать мясо с хлебом, наслаждаясь их вкусом.

С питьем было проще – вода свободно протекала сквозь сетку накомарника. Не снимали накомарники и те, кто курил.

Характерно, что всю еду, взятую с собой, мы съедали, в отличие от 2-го и 3-го курсов, которые частенько возвращали не съеденный перекус на базу.

Пять дней работы в таком темпе остались в памяти звоном комариных крыльев, деревьями, сыростью леса после дождя, непонятными слоями почвы, деревьями, комарами и опять деревьями.

Были у нас и настоящие радости. Например, баня. Правда, первый поход вышел у нас «комом».

Протопив баню и испытав её моечно-парильные свойства, Дмитрий Викторович составил расписание, согласно которому сначала должны были мыться девушки, а «джентльмены» последние.

Девушки не стали заставлять нас долго ждать и через полтора часа все девять раскрасневшихся представительниц прекрасного (а теперь еще и чистого) пола, освободили нам долгожданные стены деревенской бани.

Сорвав с себя одежду, мы ворвались в темное, сырое помещение моечной: среди деревянных скамеек и лавок стояли пустые ведра и бочки, лужицы, на дне которых, показывали, что когда–то в них была вода. И, наверное, она была горячая, так же, как и едва теплое помещение моечной.

Расстроенные, мы разделились: одни растапливали печь, другие пошли за водой. Нужно отметить, что баня была исконно русская и топилась по чёрному – то есть дым выходил не через трубу, а через дверь. И очень скоро всё помещение исчезло в клубах черного дыма. В ожидании пока печь прогорит и дым рассеется, мы бродили почти голые по берегу озера и мечтали, как пропарившись в бане будем пить …чай!

Через полтора часа, с трудом выгнав дым, мы закрыли дверь и снова раздевшись уселись на полати греться. Вскоре стало ясно, что помещение не успело нагреться вновь, параллельно выяснилось – дрова прогорели не полностью, помещение стало заполняться дымом.

- Откроем дверь? – предложил Женя.

Открыли. Часть дыма ушла. Вместо него в непрогретое помещение ворвались десятки жужжащих кровопийц. По ногам заструился холодный вечерний воздух.

- Закроем дверь! – предложил Женя.

Через десять минут дышать из–за дыма стало опять трудно.

- Откроем дверь…

Платой за ушедший дым, стали новые комары, с радостью накинувшиеся на голых ребят.

Фокус с открыванием и закрыванием двери мы повторяли еще несколько раз, пока не осознали бессмысленность наши действий в попытке увеличить комфортность.

В итоге, пришлось мыться водой комнатной температуры, так и не успевшей нагреться, отмахиваясь от комаров и стараясь не дышать глубоко, чтоб не отравиться дымом.

К двум часам ночи – «банный день» для нас закончился. В голове остались смутные воспоминания о том, что в процессе помывки голова находилась в дыму, ноги в холоде, а где-то посередине кусались комары. Ко всем сегодняшним удовольствиям, от которых я мог отравиться угарным газом, заболеть от переохлаждения, добавилась возможность отравиться некачественным спиртом, которым мы пытались согреться и восстановить потраченный нервы.

Самым счастливым человеком среди студентов был Дима. Его страстью была рыбалка. Сразу после ужина он хватал удочку и исчезал на несколько часов, принося на кухню связки рыб самых различных размеров. Отравившись годом раньше некачественной водкой, он вычеркнул из списка своих развлечений посиделки со спиртным. Пожалуй, второй его страстью, после рыбалки было рассказывание анекдотов. В этом он нашел благодарного единомышленника – меня! Обычно Дима травил анекдоты к месту и не к месту в больших количествах. Наш с ним «анекдотный» поединок состоялся в первые дни за завтраком.

Дима начал.

- Значит по поводу завтрака есть такой анекдот. Собрал царь зверей лису, зайца и …

- …Можно. Вычёркиваю! – продолжил я вопросительно.

- Точно! – Дима рассмеялся и глотнул из кружки чая.

Я решил ответить.

- Кстати по поводу чая. Есть такой анекдот. Послали русского разведчика за рубеж, а его поймали. Стали выяснять что случилось…

- … Вы всё равно глаз по привычке щурите! – вопросительно закончил Дима, глядя на меня.

- Ага! – я тоже довольный улыбнулся.

- Э-э-э ребята. А нам вы не хотите рассказать анекдоты?

Но нам было некогда, мы уже вошли в раж.

- И закинул старик свой невод в синее море… - Дима.

- …и остался как дурак без невода, – я.

- … почернело море, давно не стирал свой невод старик. Я слышал такой вариант.

Поединок продолжался весь завтрак, победитель выявлен не был, большая часть анекдотов так и не была полностью озвучена, что вызвало недовольство всех желающих посмеяться.

Недостаток развлечений среди практикантов вызвал настоящий футбольный бум связанный с чемпионатом мира по футболу проходившего во Франции. Истинными футбольными гурманами являлись Евгений и Михаил Иванович. Чередуя «вахту» приёма через преподавательское радио, они обменивались крохами информации и всегда были в курсе происходящего. Евгений часть матчей слушал, поймав на длинных волнах британскую радиостанцию. К финалу Бразилия–Франция интерес к чемпионату достиг апогея. Девушки ложась спать, спрашивали как там «наши». «Нашими» одни считали французов, другие бразильцев. С окончанием чемпионата раскол наметившийся в группе прекратился и интерес к спорту пропал.

Источником не только развлечений, но и конфликтов стал магнитофон Ромы.

Предусмотрительно он захватил с собой несколько запасных комплектов батареек, что давало ему определенную автономию в прослушивании своих любимых композиций: Chemical Brothers, Порт – FM, DJ Грув «Сейчас я улечу…». Однако многочисленные комары не давали возможность слушать магнитофон ещё где-то, кроме нашего домика. И всем скоро надоело бесконечное однообразие музыки. Даже Милен Фармер, кассета которой ставилась под одобрение большинства, вскоре надоела.

Зато у Ростика была гитара, на которой он лихо играл не только Курта Кобейна лидера «Nirvana», но и традиционные для моего курса Чайфов (Ой-ё), ЧиЖа (Вечная молодость) и другие, более коллективные, распевные песни. Более того, как человек творческий, на достигнутом он останавливаться не собирался. Совместно с Тамилой они переделывали попсовые композиции на актуальные практикантам темы.

Иногда гитару брал в руки и Рома. Тогда мы «горланили» «Когда идёт дождь…» Ю.Шевчука. Исполнение песни было далеко от оригинала, как по мотиву, так и по такту, так что приходилось не петь, а именно «горланить».

На пятый день нашей жизни на плотине выяснилось, что Наташа больна ангиной. С трудом она была переправлена в больницу населенного пункта – Пудож. В ближайших посёлках, где имелись фельдшерские пункты, отсутствовали медикаменты.

Вернулась она в возбужденном состоянии, и её рассказ пролил свет на пережитые приключения.

- Утром меня забрал лодочник из Кугонаволока. Далее он препроводил меня до Пудожи, где объявил, что сейчас же отправляется назад, так как договоренности об ожидании не было. Я с ним согласилась, а что мне было делать? Вообще, если бы на моём месте была не я!!...Я пошла в больницу, где мне в свою очередь сказали, что без страхового полиса меня обслуживать не будут. На моё замечание о том, что есть питерский полис мне ответили: примем только по полису, выданном в Карелии. Если бы на моём месте был кто-нибудь другой!!... Я добилась, чтоб меня приняли, так я их достала, - с нарастающей гордостью за себя продолжала она.

- Ехать обратно решила автостопом, опыт у меня есть! Но выяснилось, что Куганаволок это такая «дыра», куда разве что только пешком можно добраться. Если бы на моём месте был кто-нибудь другой… К счастью, я узнала, что местные это такие! Такие люди!! Замечательные люди!!! Один парень – бригадир взял надо мной шефство, и они с друзьями перевернули всю Пудож, чтоб узнать, кто едет в моём направлении. А меня пока оставили торговать на рынке за них. Правда, я ничего не продала, зато меня покормили и я успела там поспать. Дело уже шло к тому, чтобы определять меня на ночёвку, когда всё-же нашёлся человек, ехавший в вашу сторону.

Вы не представляете, какие это замечательные люди…!!! Я не встречала людей лучше чем в Карелии.

Было понятно что Наташе очень повезло с людьми, однако какой то нездоровый ажиотаж, посредством которого она распространила «замечательность» встреченных людей на всех людей без исключения, было встречено остальными участниками практики насторожённо.

- Мы расставались в Пудожи со слезами на глазах! А в Куганаволоке шофёр нашёл рыбака, который отвез меня на плотину, - закончила рассказ Наташа, и опять повторила, как будто мы еще не поняли. – Это такие замечательные ребята, вы не представляете!!!

Спустя два часа после приезда Наташи в дверь нашей столовой постучали и зашли двое незнакомых ребят, слегка покачиваясь на ногах.

- Кто у вас тут главный? – они нетрезвым взглядом оглядели присутствующих. – Мы рыбаки, хотели попросить у вас переночевать, мы задержались здесь, и ехать домой нам поздно.

Проводить ночь в компании нетрезвых молодых парней не хотелось никому. И по лицу Дмитрия Викторовича было видно, что он готовится как-нибудь вежливо вывернуться из этой щекотливой ситуации, но …

- Я считаю, что ребятам нужно помочь, – неожиданно вмешалась Наташа. – Местные парни такие замечательные, и им обязательно нужно помочь!

После этого отказать в ночлеге рыбакам было некрасиво, и им было дано разрешение ночевать в комнате у нас. Располагаясь ко сну, нам пришлось ответить на вопрос ребят, как пройти в комнату девчонок для продолжения веселья и т.д. Сделали мы это самым простым способом.

- Они (девушки наши) очень нудные, некрасивые, непьющие, домашние и интереса даже для нас не представляют, – уверенно составляя рыбакам неприглядный образ нашей женской половины говорили мы.

На том разговоры закончились и, уснув, мы больше их не видели. Рано утром они уехали. Не увидели больше мы не только их, но и Ромин охотничий нож в чехле. После этой истории фраза «замечательные местные парни» приобрела иронично–негативно значение.

Работа же наша продолжалась. После отъезда Оли мы закончили описания лесных ландшафтов и перешли к описанию луговых экосистем. Более того, мы добились, чтоб нам выделили лодку, на которой мы могли подплывать к прибрежным лугам, не продираясь сквозь непролазные дебри водлозерской тайги с её запутанной системой тропинок.

Теперь, на лодке, затрачивая минимум сил, обдуваемые ветром и ставшие недосягаемыми для комаров, мы подплывали к чистому открытому пространству луга. Сплошная перечислительная таксация древостоя ушла в прошлое. Только почвы и растительность. Минимум комаров. Больше солнца. Больше ветра.

В общем, эта часть работы стала достойным вознаграждением за мучения, испытанные нами при работе в лесу.

Но наиболее интересный фронт работ был у третьего курса. Их ландшафтные участки проходили вдоль р.Вама, не очень длинной, но очень популярной в среде водных туристов из-за многочисленных порогов на ней. Задачей ребят третьего курса стало описание ландшафтов вдоль Вамы, которое должно было лечь в основу обоснования экологического маршрута вдоль реки, и составление рекламного буклета на основе изученных экосистем. Естественно буклет должен был быть составлен соответствующим рекламно-литературным языком, воспевающим этот участок.

Основной их проблемой стал этот самый восхищенный язык. Приходя с маршрута мрачные, усталые и искусанные комарами, они более хорошо написали бы буклет ругающий местные ландшафты, комаров кусающих их и преподавателей организовавших практику.

В какой-то момент, когда пересев в лодку, я осознал, что местные ландшафты могут быть и привлекательными, я даже помогал им с изысканным восхищенным языком для рекламного буклета.

В середине практике произошло событие ознаменовавшее перелом практики от начальной к заключительной фазе. Событие так и назвали: празднование экватора! За четыре года, которые я провёл на практиках – экватор приходилось отмечать впервые. Не было такой традиции. Да и что отмечать? То, что половина от прекрасного времяпрепровождения пройдена? Условия жизни этой же практики были столь суровы, что праздник был не просто поддержан, но и организован преподавательским составом.

Стол в этот праздничный день изобиловал продуктами и всевозможной снедью: копчёная рыба, сгущенное молоко, крекеры… Дежурными были приготовлены суп с грибами, каша с тушёнкой.

Но если вся снедь уже расположилась на столе, то участники застолья никак не могли встретиться за столом. Посчитавшись выясняли, что одного не хватает, за ним посылали двух. Первый возвращался, зато двое пропадали.

Во главе стола сидел Михаил Иванович и явно нервничал. В какой-то момент в комнате оказались все кроме Дмитрия Викторовича. В этот момент Михаил Иванович произнёс фразу, выразив общее настроение.

- Ну, где же Дмитрий Викторович?! Хочется выпить наконец!!!

Командор появился почти сразу после этого и сразу взял слово, прочитав стихотворение заканчивающееся четверостишьем:

…Пришел экватор, наконец

И каждый в душе рад,

Что, сбросив практики венец,

Вернемся в Ленинград.

Стала ясна причина его задержки – за минуты суеты он сумел написать стихотворение о практике.

Праздник был в разгаре, когда мы выставили бутылку разбавленного спирта с сопроводительной этикеткой: «Настойка на комариных хоботках».

После застолья все отправились к озеру купаться. И заключительной частью праздника стал гитарный концерт Ростика с распеванием хоровых песен.

Дни практики после экватора полетели очень стремительно. Запомнилась из этого периода только наша битва с комарами…

Она произошла, когда, кто-то забыл закрыть дверь в мужскую студенческую комнату и она быстро превратилась в рассадник маленьких кровопийц. Ароматические антикомариные спирали к этому времени уже у всех закончились.

Оружие выбирал Рома. Наслушавшись о токсичных свойствах багульника, он решил вытравить насекомых с помощью тлеющего растения.

Когда мы с Евгением вернулись с берега Водлозера после стирки и открыли дверь в комнату мы не увидели никого. Точнее мы увидели клубы сизого дыма, из которых вышел с совершенно безумными глазами Рома.

- Что происходит? – это спросили мы.

Рома объяснил.

- Как ты дышишь, то?

Рома ответил, что, мол, ничего. Сейчас проветрим, главное – комаров больше нет.

Комары действительно все подохли. Следующими должны были сдохнуть мы. Но Рома открыл окно и дым рванул в лес, а вместо него комната начала наполняться свежим лесным воздухом и … комарами! Форточку закрыли, но дым продолжал разъедать легкие и глаза. Тогда опять открыли форточку, количество комаров в комнате увеличилось.

Спали мы в ту ночь плохо, с одной стороны голову дурманил, так и не выветрившийся багульник, с другой, от комаров мы так и не избавились.

Время уезжать всё-таки настало. Руководство парка напоследок решило совместить наш вывоз и экскурсию на Ильинский погост – памятник XVI в. построенный на острове посреди Водлозера. Его величина свидетельствовала о том, что во времена его постройки места эти были очень населены. Содержать храм таких размеров мог себе позволить только богатый, а, значит, многочисленный приход.

Сейчас этот обветшалый памятник пытались реставрировать архитекторы из Москвы.

Они посетовали нам на неудачную попытку ремонта храма местными плотниками. Их попытки наглядно иллюстрировало новенькое добротное крыльцо храма сделанное … совершенно не в стиле храма.

Дальше все завертелось в обратном порядке. Куганаволок – дорога до Шалы – просторы Онежского озера, прорезанные крыльями «Метеора», - Петрозаводск, сказочный город, в меру тихий, солнечный. Здесь ребята приобрели лакомства, о которых давно мечтали.

Спустя ночь мы вышли из вагона на Московском вокзале, и сразу были атакованы журналистами проводившими опрос.

- Как вы относитесь к идее перезахоронения останков царской семьи? – агрессивно спросила молодая белокурая девушка у Димы. Дима, вытаскивая здоровенный рюкзак из вагона, непонимающе посмотрел на неё, как человек, приземлившийся после космического полета, и которому вместо приветствия, спрашивают «как пройти в библиотеку», и резко ответил.

- Да никак я не отношусь к этому!! Я вообще только что с практики и … пока не имею отношение ни к чему здесь!

Суетливые потоки приезжих растащили студентов в разные стороны. Ну, а я не торопясь пошёл к метро, меня ждало общежитие. Маленькая комната на пятом этаже. Пустые коридоры. И мысли. Мысли о том, что самое прекрасное, что есть на географическом факультет для меня закончилось; то, ради чего многие идут учиться сюда, зная, что только здесь можно в молодости попутешествовать по стране, хорошо провести время, и, конечно, получить интересную специальность.

Это была моя последняя студенческая практика.

Свидетельство о публикации №217091600052