И долго будет Карелия сниться

Снова поезд

Вокзалы – ворота города. Отсюда начинают знакомиться с городом тысячи приезжих.

У каждого города разное количество ворот, что, разумеется, зависит от величины и значимости города. Так, у Москвы их семь. У Питера – четыре! Вокзалы эти открывают ворота из города в разные направления. Если спросить у любого петербуржца, какой вокзал в его городе можно назвать самым главным, ответ будет один – Московский вокзал!

Для Евгения, географа не столько по должности, сколько по призванию, Московский вокзал в душе вызывал особый трепет (впрочем, как, наверное, и у большинства его друзей и коллег географов). Именно отсюда начинались все самые дальние путешествия по стране в годы его учебы на географическом факультете Петербургского Университета. Но проходит, увы, в нашей жизни всё. Прошло и золотое время учёбы. Всего день назад, во время торжественной церемонии вручения дипломов в Русском географическом обществе, он в числе других выпускников географов получил синюю корочку диплома о высшем образовании и распрощался со званием студента. В прошлом остался и диплом конкурса грантов для молодых ученых от Администрации Санкт-Петербурга за научные исследования прибрежных ландшафтов. По большому счету именно денежный выигрыш в этом конкурсе позволил отправиться в эту…, видимо, уже точно последнюю географическую поездку.

Он отбросил грустные мысли и поправил на плече рюкзак. Благодаря поддержке своего научного руководителя Дмитрия Викторовича, сегодня он в составе действующих студентов–географов отъезжал на практику в Карелию. Ему предстояло завершить исследования по гранту, которые он не успел закончить за год написания диплома. Впрочем, это и не самый плохой способ отдохнуть летом. Может, для большинства людей тяжелый рюкзак за плечами, ночной холод на твёрдой земле, мокрая спина в дневной зной, тучи комаров, въедливый дым костра и множество других мелочей полевой жизни достаточная причина, чтоб посчитать подобное время препровождение далеким от отдыха. Но для большинства «полевиков», каждый год выезжающих летом в экспедиции, это есть, самый что ни на есть замечательный способ отдохнуть. Оторваться от рутины городских будней и насладится пейзажами дикой природы. Тем более, что и в таких условиях есть свои маленькие прелести. Как приятно после изнуряющего хождения по лесу, прийти вечером к живительному теплу костра в лагерь, где тебя встретят твои друзья и горячая похлебка, заблаговременно приготовленная дежурными. Дальше же программа варьируется, ты можешь сразу закутаться в теплый спальник и попытаться восстановить потраченные силы сном. А можешь сесть в теплый круг костра с кружкой горячего чая (или чего-нибудь покрепче!). А уж банный день в экспедиции становится подлинным праздником!

Он шагнул в вагон. И сразу же попал в полусумрак тесного коридора.

Тихое гудение титана, приглушенный говор пассажиров, шорох десятков сумок, рассовываемых по полкам и багажным отсекам. Вот и оно, третье плацкартное отделение, где ему придется провести ночь.

Закончили учебу и исчезли в тумане «постуниверситетской жизни» однокурсники, но среди студентов в вагоне много знакомых лиц с младших курсов: Рома, Ростислав, Дима с Аней и набором удочек, Оля, Тамила и Наташа – те, кто уже был в Водлозерье годом раньше. Среди новых лиц – второкурсники: Костя по кличке «Мамонт» - короткостриженный и широкоплечий. Боря – в камуфляжном костюме, несколько девушек.

Студенты раскиданы по отсекам плацкартного вагона. Но ехать по одиночке грустно и спустя каких-то пол часа после отправления все собираются в одном из плацкартных отсеков. Спонтанно возникшее застолье привело к совсем фантастическим байкам, более актуальным и откровенным тостам и совсем демократичному поведению в группе.

Здесь Евгений услышал, как Костя стал «мамонтом». На одной из лекции лектор рассказывал про древние ландшафты Сибири и в его тексте прозвучали в одном предложении три слова: «следы» - «кости» - «мамонта». Так как проговаривал он их с паузой, то после словосочетания «следы кости» вся аудитория повернулась в сторону Кости, а через мгновение он уже стал «мамонтом».

В этот раз ребята ехали в Водлозерский национальный парк другой дорогой – более северной, через Медвежьегорск. Со станции они на рейсовом автобусе добрались до развилки двух дорог, где их подобрала машина из национального парка.

Потом вновь катер и они, спустя год, оказались на Вамской плотине, месте, где река Вама берет начало из озера Водлозеро.

Евгений приноравливался к новому амплуа. Если на прошлой практике он работал под руководством аспирантки Оли, то в этот раз руководителем был он сам. Ему в помощь дали двух студенток Ульяну и Татьяну, чтобы изучать прибрежно-водные экосистемы Водлозерья.

Евгений даже прочитал студентам короткую лекцию по экотонам, не сказать, что она имела успех: при его внутреннем понимании проблемы, выразить это в словесной форме оказалось довольно сложно, но так или иначе его уже не считали студентом молодежь, но и до преподавателя он тоже не дорос. И это промежуточное состояние между студентом и преподавателем, заставляло чувствовать его неуютно.

Усугубляло его состояние и отсутствие своего коллектива. Только сейчас Евгений почувствовал насколько важно чувство локтя, чувства коллектива с которым сроднился во время учебы в полевых поездках.

Не последнюю роль сыграло в «братском коллективизме» выступление в команде КВН. Конечно, само выступление (которых за предыдущие полтора года было всего три) длилось считанные минуты, но чтобы эти минуты выглядели достойно, приходилось встречаться на протяжении каждого полугода несколько раз в неделю по несколько часов. Попытки создать шутки, отработать придуманные номера приводили к тому, что приходилось буквально жить этим… все участники команды сроднились так, что встречались уже не только на репетиции… Это были, и совместная встреча Нового года с просмотром фильма «Титаник» (благодаря нескольким сценкам ставшего символом команды), и встреча дня рождения на яхте одной из участниц команды, несмотря на то, что именинников на ней укачало, воспоминание о нём было приятно.

К счастью, вскоре в лагерь приехала аспирантка Оля, которая возглавляла исследования ландшафтов в прошлом году. Она предложила принять участие в походе к плотине на р. Сухая Водла.

Долго будет Карелия сниться

Не совсем выспавшегося и потому недовольного Евгения разбудила Ольга.

- Вставай! Пора, – она склонилась над его кроватью, - проспали лишний час.

В это время на соседней кровати очнулся Ростя – третий участник планируемого маршрута.

- Может, обойдемся без завтрака? – Ольга выразительно посмотрела на Евгения. Времени у них оставалось ровно столько, чтоб дойти до узкоколейки, где их должен был подобрать мотовоз .

Евгений вопросительно посмотрел на Ростю, взгляд которого отказывался признать разумность сегодняшнего маршрута.

- Обойдемся, конечно, - Ростя бодро вскочил с кровати, явно не пришедший в себя после вчерашнего застолья.

Через тридцать минут звук шагов трёх человек растворился в шуме тайги. Четыре километра по лесной заросшей дороге с огромными рюкзаками уверенным шагом - около часа. К восьми часам они были в условленном месте на железной дороге. Начало похода было оговорено Ольгой и Юрой – машинистом мотовоза, вывозившим бригады лесорубов на участок, и связано обещанием, что когда он будет проезжать мимо (в восемь часов утра!), их подберут. Мотовоз – небольшой тепловоз, перевозивший лес по узкоколейке, национальный вид транспорта в лесной глубинке, наследство советского периода лесозаготовительных работ.

«Восемь утра» наступили в двенадцать часов. К этому времени идея о маршруте была окончательно похоронена и все, вповалку развалившись, уснули прямо на железной дороге. Спать хотелось так, что не помешали даже рои слепней, клубившиеся повсюду.

Евгению приснилось, что сюда пришли Дмитрий Викторович и Димка, чтоб провести нивелирный ход. Он беспокойно заворочался и сел.

- Приснится – же такое! – помотал головой. Издали доносился какой-то странный звук, неестественный и чуждый тишине зеленого леса. Из-за пригорка появилось пыхтящее и громыхающее металлическое чудовище. Оно быстро приближалось, оглушая лязгом своих бесчисленных железных деталей.

- Ольга…!

Крик ошалевшего от зрелища Евгения заставил вскочить Ростю и Ольгу одновременно. Тепловоз со скрежетом остановился, и из него показалась круглое улыбающееся лицо.

- Залезайте, – приветливо сказал машинист Юра. – Понимаете, бригада лесорубов, которую я должен был везти к восьми, ушла в запой. Вот только сейчас и нашли замену…

Дальнейшее развитие событий могло бы показаться продолжением сна. Молодые географы заняли свои «места» - свободной оказалась передняя открытая площадка, и поезд начал набирать ход. Последующие сорок минут стали для Евгения самыми яркими воспоминаниями практики.

Вцепившись в поручни мертвой хваткой Женя с Ростей были готовы распрощаться с жизнью. Им открывался прекрасный вид впереди лежащей «железки». Трепет вызывали не пейзажи вырубок вдоль дороги, а она сама – своей формой. Рельсы уходили то вправо, то влево образовывая плавные горбы. Порой рельсы начинали расходится или наоборот сближались.

Мотовоз набрал ход. «Неужели машинист не видит, какая впереди дорога… Куда он гонит?». Периодически, на отдельных особенно резких изгибах Евгению казалось, что его тело вместе с тепловозом двигается уже вне железной дороги (и больше туда никогда не вернется), только желудок, сохраняя постоянство, оставался верным заданной траектории.

- А часто у вас поезда с рельс сходят? – на Ольгу тоже произвело впечатление их продвижение.

Круглолицый машинист Юра, не переставая улыбаться, пожал плечами.

- Да, каждый день почти…

Путешественники переглянулись. О жертвах спрашивать никто не решился.

- А как вы их ставите обратно на рельсы? - Ольгу заинтересовала техническая сторона проблемы.

Юра небрежно пожал плечами.

- Вон там лом лежит. Им и поднимаем.

На полу кабины валялся здоровенный лом.

Улыбка не сходила с его лица, но сказано все было абсолютно серьезным тоном.

Пока они ехали, Ростя насчитал с десяток перевернутых на насыпи вагонов. Юра сбавил скорость – стык рельс перед тепловозом разошелся («Сейчас сойдем с рельс!» - мелькнула мысль у Евгения). Нет! Потихоньку поезд прошёл и вновь стал прибавлять скорость.

Адреналин играл в крови, маленький тепловозик весом в тридцать тонн с огромной скоростью мчался вперед, комары не мешали, ветер бодрил, неизведанный маршрут манил, обещая приключения и опасности.

Так Евгений получил ещё одно подтверждение о том, что аттракцион «американские горки» в Америке по праву носит название «русские горки». А глядя на вцепившегося в поручни Ростика с лицом в стиле «страшно и весело», на ум почему–то приходила реклама РЖД: «Мы с друзьями студенты и очень любим путешествовать поездом… Российские железные дороги – надежно, быстро, дешево, с комфортом!!».

- Значит запомните! Завтра к трём вы должны быть на переезде, в это время оттуда должен отходить мотовоз, - напутствовал ребят на прощание круглолицый машинист.

- В крайнем случае, попросите, что б он связался со мной по рации – я вас заберу

- Удачи!!! – они тепло распрощались с Юрой и он, махнув рукой, уехал по своим железнодорожным делам.

Путешественники опять остались один на один с тайгой.

Болото и тайга. Чавканье воды под ногами. Комары, слепни, оводы. Бурелом. Едва заметная тропинка выводит их к Водлозеру. Следующие два часа были потрачены на восстановление утраченных сил.

Песчаный пляж тянется далеко вглубь озера. Прохладные воды омыли утомленное тело. Костер согрел пищу. Горячее Солнце высушило мокрую обувь. Сто грамм открыли новые резервы в организме….

- Вперед!!

Путешественники устремились по тропинке дальше.

Особенностью водлозерских троп оказалось их возникновение ниоткуда, но, что еще хуже, такое же незаметное растворение среди деревьев.

Реальная скорость передвижения по нехоженой тайге оказалась меньше запланированной. Решили вернуться к берегу.

Низкий уровень озера на этот раз оказался на руку (точнее на ногу) путникам.

Берега обмелели и обнажили россыпи морены – отложений древнего ледника, обильно застилавшей береговую часть озера. Голые, лишенные растительности, огромные валуны полузатопленные в темной глубине озера, изредка встречающиеся чахлые деревца, невесть как проросшие на безжизненной поверхности. Пейзаж как «после ядерной войны» берущий за душу. Исследователи сильно отставали от расчетного графика по времени.

Вперед: с камня на валун, с валуна на камень. Теперь груды ветролома не преграждали путь. Скорость заметно возросла. Двигались они прыжками…

Пролетали часы – ползли километры. С камня на камень.…Периодически под ноги попадались камни – шатуны и тогда бедолага взмахивал руками, что б не упасть. Через определенные промежутки времени путешественники сверялись с картой.

– Ну, вот за этим мысом плотина!

С достижением мыса приходило разочарование - не последний! Так прошло еще несколько часов. Наконец то изнуренные путники уперлись в речку соединявшую озеро с болотом.

- Переправляться вброд! – единогласное решение – обходить ни сил, ни желания не было. Рюкзак над головой, ноги увязают в мягком, обволакивающем иле. Спустя двадцать минут по вновь найденной тропинке путники устремились дальше – надеясь срезать путь.

Тропка обманула, приведя в болото. На закате, через огромное болото, поросшее клюквой, в кроссовках по колено в воде, все двигаются дальше (не упустив возможности испить холодной, чистейшей болотной водицы). Комары уже не помеха – главное темп, который оставляет шансы вернуться на базу в срок.

- Ур-ра! Плотина! Дошли…

Язык озерного заливчика не заканчивался лесной стеной, как во всех предыдущих случаях, а имел продолжение в виде речного хвоста, придавленного темным сооружением плотины.

Облаянные собакой они подошли к домику смотрителя плотины.

- И вы по этой карте ходите? – плотинщик удивленно поднял брови, когда ему показали атлас Карелии, двухкилометрового масштаба.

Получив утвердительный ответ, он улыбнулся в усы.

- Да. По этой карте только и ходить! – и кивая на атлас презрительно добавил. – Мурзилка!

Выслушивая рассказ незадачливых искателей приключений, он все время качал головой и шевелил усами.

- М – да - а!

В сгущающихся сумерках окружающая местность выглядела очень неприглядно. Залив озера, заросший тёмно–зелёными ельниками, был окружен болотами. Груды гигантских черных камней, тех самых – оставленных в свое время ледником, возвышающиеся над водой, завершали угнетающую мозаику пейзажа.

Комаров больше, чем на Вамской плотине, речка мельче, чем Вама. Ни тебе живописных берегов, ни песчаных пляжей…

- А вы здесь тропу нашли? – ткнув пальцем в карту, плотинщик с интересом посмотрел на уставших путников.

Те покачали головами:

- Нет! Мы искали. А кстати, где она там?

- А нет там никакой тропы, и не было никогда! - смотритель откровенно веселился.

-Ну, что, как пойдем? – после еды Оля посмотрела на изнуренные лица своих спутников.

Короткий совет постановляет, идти ночью. Идти до тех пор, пока не будет достигнута узкоколейка. Сначала вдоль реки 15 километров. Потом еще пять до «железки». Спать – на рельсах. По крайней мере, есть шанс не проспать мотовоз.

Марш по водлозерским тропам проходил при призрачном свете луны.

Издревле идет человеческий страх перед силами природы. Истоки этого страха пришли с первобытных времен. С тех пор мало, что изменилось. Стоит только человеку оказаться в условиях близких первобытным, как он уже не является царем природы, высшей ступенью эволюции – он всего лишь слабое звено в цепи природы.

Все это в полной мере прочувствовал Евгений. К моменту выхода в ночную тайгу у него заболело и распухло ухо. Болезнь, усугубленная психологической и физической усталостью, привела к тому, что он впервые, почувствовал себя на грани первобытной паники. Впереди шла Ольга, задавая темп движения. Евгений был замыкающим. Периодически, вдоль едва заметной тропинки, освещенной призрачным светом Луны, попадались свежеразрытые муравейники.

- Медведь! – прокомментировала ситуацию Оля. Ростик с опасением воспринял услышанную новость. Что до Евгения, так ему было все равно, до всех хищников леса: в это время он боролся с паникой, пытавшейся охватить его сознание. Только присутствие друзей помогли ему справиться с ней.

Распевая песни на ход ноги, путешественники преодолевали километр, за километром, близлежащие пейзажи были столь же нереальны, сколь и фантастичными. С каждым пройденным километром пути требования к качеству тропы уменьшилось. В кроссовках по колено в воде – норма!

Наконец они уперлись в озерцо в разливе реки. Основная тропа упрямо уводила непроходимое болото. Попытка обойти озеро по другим тропкам оказалась безрезультатной – они растворялись в лесу. После пятой неудачной попытки пройти по ним решили стать лагерем.

Немного перекусили и завалились в палатке на короткий сон. Опасения проспать оказались напрасными – после четырех часов полного выключения сознания все проснулись сами. Болото при свете дня оказалось вполне проходимым. Они даже ног почти не замочили.

На втором часу ходьбы стала сказываться усталость. Казалось, коряг стало больше, и они лезли под ноги постоянно. Спотыкаясь на каждом шагу – все поминутно чертыхались. Вчерашние страхи ушли вместе с приходом Солнца.

Появлению грунтовой дороги не было сил радоваться. Темп не снижается – главное дойти до железки. За два часа до установленного срока это, наконец, случилось.

Первая, «хорошая», новость от лесорубов из соседнего посёлка: мотовоз в ближайшие дни не должен никого забирать! Вторая: по рации связаться с Юрой не удалось – слишком далеко.

Пока мы думали, что нам делать, Оля спросила лесорубов, чем они живут и услышала интересный ответ:

- Лесом живём. Рубим лес. Там, - взмах руки на север.

- …И там, - широкий взмах на восток и юг. – А на западе не пилим, там «националисты парковские» пилить не дают.

- ?!

Вскоре лесорубы уехали на автобусе в свой посёлок в противоположном направлении, а измотанные путешественники, развалившись прямо рядом с железкой, доели всю имевшуюся у них пищу.

- Да! Сахар я ложкой давно не ел, - сказал Евгений по поводу единственного оставшегося у них продукта.

Ростя разжевал сухой бульонный кубик.

«Неопределённость» нависла над «горе»-исследователями. До базы было тридцать километров. Еда кончилась. По плану срок возвращения истекал в этот день.

Озадаченные, они сидели в раздумьях, когда из–за поворота, неожиданно появился мотовоз…

Прогнозировать жизненные ситуации дело неблагодарное. Всегда можно упустить из вида что–нибудь. Кто, например, мог предположить, что Юра приедет за путешественниками, по собственной инициативе, потратив на них в общей сложности три часа. И виной тому была симпатия к девушке Оле из Питера. Довольные, что «домой» вернутся сегодня, «горе»-путешественники покачивались в разные стороны вместе с прыгающим мотовозом. В кабине, мирно распивая водку, сидели друзья Юры – рыбаки, охотники и грибники. Евгений едва не уснул в стоячем положении, держась за поручни. Но, к счастью, не уснул – это был бы наверняка его последний сон, плавно перетекающий в первый и последний полет.

Ростя с Евгением сидели по обе стороны от открытых дверей в тепловоз, когда шум, издаваемый при движении стальным монстром, спугнул с дерева лесную птицу. Тяжело, хлопая крыльями, она сорвалась с ветки. Дуло ружья - появившееся в проеме дверей, едва не повергло в шок расслабившихся путников.

- Где она? – незадачливый охотник повел своим оружием по сторонам, безуспешно пытаясь поймать в цель испуганную добычу, держа палец на спусковом крючке.

«Сейчас от грохота точно свалюсь», - флегматично подумал Евгений.

«Выстрелит, оглохну на оба уха», - подумал Ростя.

Любитель русского сафари, видимо, реально оценил свои охотничьи способности, и в улетевшую птицу с резво скачущего тепловоза решил, не стрелять.

Собственно, благодаря последнему случаю всё кончилось хорошо, уснуть после такого потрясения было трудновато, и остаток пути до дома разведчики завершили без приключений.

- Я позабочусь о том, чтоб стенгазета по практике называлась «Долго будет Карелия снится»! – пригрозил Ростя вернувшись на базу. Маршрут удался только как рекогносцировка, ни одной ландшафтной точки описано не было. В общей сложности было пройдено в первый день - 30 км, во второй – 20 км.

Пожар

На следующее после похода утро в лагерь прибыл гонец-катерщик, из парка. Руководство просило принять участие в тушении лесного пожара, который охватил огромную территорию – сил сотрудников уже не хватало.

Пол часа на сборы и все студенты во главе с начальником практики загрузились в моторную лодку.

Всю дорогу она пропускала воду – активно просачиваясь сквозь щели в изрядно потрепанных от старости бортах. Но кому суждено быть повешенным, тот не утонет, и до деревни они доплыть успели.

В синем здании «Федеральной лесной службы», где помещалось начальство Парка, новоприбывших ознакомили с ситуацией.

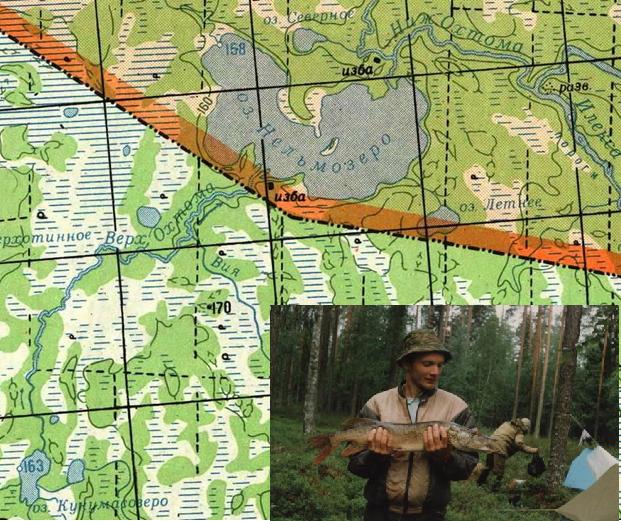

- Сейчас кругом пожары, - рассказывала сотрудница Парка, склонившись над картой, – здесь, здесь, тут… Её рука оконтуривала солидные площади на километровой карте.

- Сушь – давно такой не было. Да, по всему Северо–западу такое. А у нас персонала не хватает. Местные практически не помогают, только силами парковских все и делаем. Всех егерей, лесников подключили. Мало у нас народу – штат небольшой…

Она покачала головой и вновь обратилась к карте.

- Смотрите. Вы поедете вот сюда. Там сейчас наши основные силы. В пекло мы вас, конечно, не пошлем.

Усталая улыбка появилась на ее лице.

-Вы, кстати, кто по специальности?

- Экологи, - ответил руководитель за всех.

- Ну, так это как раз для вас. Заодно и опыт получите, узнаете, что такое пожар.

- А как вы его тушите? – прозвучал, наконец, закономерный вопрос из рядов неопытной молодежи.

- Локализуем участки занятые пожаром. Не даём огню распространяться дальше.

Она взглянула на часы.

- Через пятнадцать минут за вами приедет машина. Уже на месте вам покажут, куда надо встать. Ваша задача – удержать порученный участок и не дать огню разгореться.

Что б не путаться под ногами в ожидании машины ребята вышли на улицу. Здание «местной конторы» напоминало революционный штаб. Оно просто кишело людьми. Постоянно подъезжали какие-то машины, приходили люди. Получив распоряжения, они снова исчезали – люди были заняты делом.

Долгое, безвылазное сиденье в лесу, пробудило во всех желание навестить местные магазины. Через десять минут, сидя за столом на скамеечке, очень кстати поставленной перед зданием конторы, ребята перекусили мясным паштетом, запивая его тёплым пивом.

УАЗик добросил их по крутым карельским дорогам к месту переправы за пятнадцать минут. Моторная лодка «Квиксильвер» переправила их через озеро. На другой стороне небольшого озерца гостей встретил второй лодочник, суровый мужик с нашивкой «Водлозерский национальный парк. Служба охраны».

Лагерь расположился в светлом соснячке. Между деревьями валялись оранжевые японские пилы, кусторезы вперемешку с картонными ящиками и пакетами. Возле костра кухарничал мужик, колдуя над ведрами с супом.

Здесь, что-то было не так… Ребятам показалось странной тишина. Все жители леса молчали. Даже комары. Лес как–будто замер в тревожном ожидании…

Из–за деревьев послышались голоса, и на поляну вышло несколько человек. Один из них выделялся высоким ростом и непомерно широкими плечами – это был старший егерь.

- Приехали? – он испытующе посмотрел на них.

- Если ветер не изменится, всё будет нормально. Остановить пламя удалось. Теперь главное удержать плацдарм.

Он критически осмотрел приехавших студентов и усмехнувшись продолжил.

- Ну, а пока пообедайте и пойдете на рубеж…

Суп оказался наваристым и приятной теплотой и сытостью ложился в желудок.

И только спустя этот, который по счёту, приём пищи студентов и преподавателей бросили на тушение огня… Хотя на деле всё это тушение вылилось в несложную рутинную процедуру. Бушующего пламени – стереотип о котором сложился у ребят по фильмам – не было! Они ходили по границе зелёного леса и выгоревших участков, заливая тлеющие участки ручной помпой из баллонов спинного ранца. Периодически небольшие очаги вспыхивали вновь, но их быстро заливали водой. Это и называлось локализацией лесного пожара.

Необыкновенная тишина стояла над лесом. Не было слышно ни одного птичьего голоса. Только когда задувал ветер, деревья возмущенно шумели своими кронами.

Через несколько часов все собрались на ужин. Была одержана маленькая, а может и немаленькая победа – огонь, на этом участке леса был остановлен. Ребята ели суп из единственной взятой миски – миски руководителя. И затем вместе с закопченными сотрудниками Парка, набившись по одиннадцать человек в лодки, отправились озерами к Куганаволоку.

Корабль в ночи доставил ребят на Вамскую плотину. Весь путь Рома пытался уговорить капитана дать ему в руки штурвал, напоив его водкой.

Капитан легко шёл на контакт. Пил. Но штурвал из рук не выпускал. У них с Ромой вышел примерно следующий диалог.

- Ты тут давно работаешь?

- Да, считай, всю жизнь!

- Мели, наверно, все знаешь?

- Знаю!...

- Пить будешь?

- Буду… Сейчас мели пройдём…

Остаток пути, после мелей, они прошли на высокой скорости.

Red hot Куганаволок peppers

Для студентов 2-го курса во главе с руководителем практики путешествие в мир Водлозерья закончилось. После традиционной экскурсии на Ильинский погост, переезд на катере, а затем все студенты разместились в кунге машины.

И когда она с шумом исчезла за поворотом, несколько мест в её салоне было свободно. Пять человек осталось в ожидании начала экспедиции.

- Господа! – сказал Евгений. – Поздравляю вас с началом экспедиции!!!

Дмитрий Викторович начал перетаскивать вещи внутрь офиса, которых, было предостаточно. Дима, Евгений и Аня принялись ему помогать.

В двенадцать часов дверь в комнату, где спали бывшие практиканты открылась и на пороге появились два человека.

- Никита Николаевич! Таня! – радостно приветствовал Дмитрий Викторович вошедших, приехавших на том же автобусе, что и отвозил практикантов.

Евгений тоже с удовольствием поздоровался. Приятно было вновь увидеть геолога Никиту Николаевича спустя два года после экспедиции на реку Бурная, всё таким же бодрым и моложавым, несмотря на свои немолодые годы. Остальные познакомились с ним и Таней, сотрудницей Института озероведения и аспиранткой Дмитрия Викторовича. Не приехал только Дмитрий Александрович – вернувшись из командировки из-за границы, он до сих пор пытался адаптироваться с суровой российской действительности и разобраться с навалившимися делами. С ним Евгений тоже познакомился два года назад на р.Бурная.

Теперь экспедиция была в полном составе. На столе как по мгновению волшебной палочки появились: пиво, колбаса, батон, в общем, классические блага цивилизации. Ребят быстро командировали за молоком в деревню.

- Здорово! – с идущими по дороге с молодыми географами поздоровался вышедший из магазина крупный мужик с лицом, которое не пощадил алкоголь.

Как выяснилось в процессе общения, Володя (или Вован – как он панибратски представился) был одним из самых известных в округе краснодеревщиков, резные таблички и аншлаги которого встречались повсеместно. Кроме того, это был и самый заядлый местный алкоголик.

Жизнь неплохо потрепала его. По его же выражению он «семь лет в Сегеже (город в Карелии) был в загранке». Не в первую секунду, но ребята догадались, что речь идет о тюремном заключении. Вернувшись в Куганаволок после «отсидки», он заполнял свою жизнь спиртом.

Этот талантливый человек создавал лучшие в посёлке иконы, продавая их иностранным туристам, а также вытачивал охотничьи ножи. На предложение Вовану от Димы с Ростей сделать нож, он с радостью согласился и, пообещав зайти завтра, исчез в переулке.

- Он у нас одеколон купил, - ответила на вопрос ребят на следующий день продавщица. – Ясно, что в запой ушёл.

Конечно, бедой для этих мест было пьянство. Причём по внешнему виду жителей можно было чётко увидеть, кто пьёт, а кто нет. Красная морщинистая кожа выдавала пьяниц, которые даже на вид были старше своих лет.

В ожидании машины, которая должна была забрать экспедиционеров на следующий день, все с удивлением обратили внимание на вертолёт, перевозивший доски из посёлка в лес. Как им объяснили сотрудники парка, пиломатериалы делали за границами национального парка и отвозили, для обустройства туристских маршрутов в Водлозерье, где пилить было запрещено.

Ребят позабавили местные девушки, ходящие за водой на озеро в платьях.

-Да они же для вас так одеваются! – пояснила мудрая Аня. – Чтобы понравиться!!

Единственную ночь в посёлке старшая часть экспедиционеров провела в гостинице. Молодые же развалились среди рюкзаков в офисе парка.

Однако ребята не расстроились. В офисе стоял самый настоящий компьютер. Игрушек на нём до этой ночи было маловато, поэтому Димка, счастливый обладатель домашнего компьютера, доустановил пакет новых игрушек, сделав «доброе дело» сотрудникам парка.

На следующее утро, оставив все лишние продукты, путешественники загрузились в фургон на базе УАЗа и отправились в район реки Верхняя Охтома откуда предстояло начать сплав.

Проплутав несколько часов по заброшенным лесовозным дорогам, они были выгружены на берегу озерца, и УАЗ скрылся за поворотом, оставив путешественников наедине с тишиной…

Боевое крещение

Первый экспедиционный рассвет ничем особенным от других не отличался. Евгений выполз из палатки после возгласа Дмитрия Викторовича возвестившего о наступлении нового дня. С трудом разлепляя заплывшие глаза, натянул влажные сапоги. У костра он столкнулся с Димкой – тот только ахнул, затем его лицо приобрело восхищенно – удивленное выражение.

- Слушай Женя, давай я тебя сфотографирую. Это первый день, а ты уже так выглядишь…, можно сниматься в фильме ужасов без грима…

На его слова все проснувшиеся обратили свои взоры на Евгения. Дальнейшие комментарии - ироничные, сочувственные, недоуменные - окончательно разъяснили ситуацию. Искусавшая накануне мошка превратила его лицо в одну громадную опухоль: лоб, щеки, нижняя губа покраснели и увеличились в размерах. Впрочем, Евгений, к счастью, себя не видел, и только лёгкое жжение, привыкшей к укусам кожи, да отвисшая губа, напоминали о вчерашней назойливости гнусных насекомых.

- Если бы я не знал, что это ты, - продолжал иронизировать Димка, - я бы подумал, что передо мной твой родственник, приехавший сегодня ночью.

- Тебя просто не узнать, - вторила ему Аня.

- Будем считать это своеобразным благословением в дорогу… - буркнул опухший Евгений и пошел к своей лодке.

Вся флотилия, покачивающаяся на прибрежных волнах, состояла из четырех лодок.

Три из них были списанными спасательными военными лодками. Четвертая лодка была обыкновенной рыбацкой «резинкой». Порядок продвижения Дмитрий Викторович установил следующий. «Флагман», в котором расположился сам командор и Таня со своими рюкзаками – оранжевая вёсельная, спасательная шлюпка. Вторым шёл Евгений в такой же лодке (только более потертой); его спутниками были котлы и вся посуда. Далее в зеленой рыбацкой лодочке наедине со своим рюкзаком и палатками шел Никита Николаевич.

Замыкало шествие огромное оранжевое спасательное средство, сошедшее со страниц приключенческих книг. Военная спасательная лодка – её борта были исписаны инструкциями на все случаи жизни: как развернуть лодку, что делать при её простреле, при переворачивании.… И, вообще, она была больше приспособлена для ходьбы под парусом, чем на веслах для чего на ней имелись соответствующие приспособления: мачта, парус и даже раскладной киль. Честь сплавляться на ней выпала студентам: Диме, Росте, и Ане. Продовольственный ящик, оставшийся в наследство от практики, стал их достойным попутчиком.

Два озера, разделенные тонкой перемычкой суши (пришлось устроить переволоку) исследователи преодолели за два часа.

Река встретила их тихим течением и мутной водой.

Приключение началось – вот он сплав! Героев манила искра познания неведомого. Сейчас за поворотом…!!! Но ничего таинственного не происходило. Наоборот, места для тайны становилось всё меньше – русло реки неотвратимо сужалось. Наконец, заросли хвощей и тростника, стоявшие стеной, оставили свободными узкий – полутораметровой ширины – водный фарватер. Размаха для вёсел не хватало, поэтому их пришлось достать из уключин… Лодка Дмитрия Викторовича теперь напоминала пирогу туземцев – впереди на колене сидела Таня и с левой стороны подгребала веслом, сзади точно так же сидел командор и грёб с правой стороны. Маневренность у них была хорошая, и они вырвались далеко вперед. У сложно преодолимых мест реки они поджидали своих спутников.

Труднее всего приходилось Диминой лодке. Её ширина с трудом позволяла продвигаться по руслу. Дима встал на носу, а Ростя на корме. Используя весла как шесты они продирались сквозь узкое жерло русла. Димка в плаще с капюшоном и с длинным веслом в руках выглядел как «Великий Кормчий», переправлявший по реке Стикс умерших в царство теней.

Путешественников ожидало 15 км сплошной романтики, прерванных только получасовым перекусом после дождя. Изгиб за изгибом – речка петляла в густых зарослях речных джунглей. Периодически она чуть–чуть расширялась и тогда почти всё водное пространство занимало покрывало жёлтых кубышек и белых кувшинок.

- Никогда не видел столько! – удивлялся Никита Николаевич и предложил исключить их из «Красной книги» и внести в Книгу рекордов Гиннеса.

Вёслами экспедиционеры поработали в этот день очень хорошо. Даже начало казаться, что никакого озера не существует – всё это вымысел составителей карты. Например, на карте отсутствовал мост от узкоколейки, под которым им пришлось проплыть.

Когда всё же, несмотря на сомнения и изнуряющий лабиринт меандры, река вывела их на простор озерной глади - неописуемые чувства нахлынули на путешественников. Ничто не скрывало голубую крышу неба, ничто не мешало вздохнуть полной грудью; ощутить накопившуюся за день усталость и наслаждаться чувством близкого привала.

В этот день они впервые подняли «бокалы» с наливкой домашнего приготовления от Никиты Николаевича.

- Ну, с боевым крещением вас! – поздравил нас Дмитрий Викторович, держа в руке стаканчик с рубиновой жидкостью. - С первым днем путешествия!

Все реки текут

В каждой истории о путешествиях, будь она художественной или документальной, её герои исполняют, какие-то роли, помимо тех, которые возлагаются на них официально. Есть, так называемый «злодей», есть «душа компании», есть «герой» и т. д.

Трудно сказать почему, но Евгению в этой экспедиции выпала роль «крайнего». Если в пути, происходило что-то экстраординарное (как правило, неприятное), то оно происходило именно с этим человеком.

Поэтому никого особенно и не удивило, что когда начала сдуваться одна из лодок, то, конечно, это была его лодка.

Дмитрий Викторович подошел к этому случаю конструктивно, как и полагается руководителю экспедиции и опытному преподавателю. Он просто взял клей, куски резины на заплаты и занялся ремонтом.

Попутно он вразумлял Евгения.

- Учись, учись лодку чинить. Мало ли что в жизни пригодится.

Димка после ремонта подошел к лодке, и, услышав характерное шипение выходящего воздуха, похлопал потерянного хозяина по плечу.

- Ну, что ж! Теперь у нас готова жертва «Титаника». Я думаю, на роль Ди Каприо ты потянешь… Вот только кого-бы тебе подобрать в напарницы, – и задумавшись, ушел ловить рыбу.

Дмитрий Викторович, узнав о неудаче ремонта, переклеил заплату. Впрочем, Евгений никаких иллюзий на этот счет не питал и успешную попытку ремонта отнес к временной, необъяснимой удаче. Хотя тут он был неправ – в течение оставшегося времени экспедиции, что–что, а заплата его больше не беспокоила.

Дни экспедиции тянулись вереницей беспрерывной череды озер и рек, соединенных в единую озёрно–речную систему. Характер рек и окружающей местности менялись после каждого пройденного озера.

До озера Кукумас исследователи сплавлялись по р.Охтома, дальше по Верхней Охтоме. От оз.Нельмозеро, куда впадает В. Охтома, к р.Илексе вела Нижняя Охтома.

Верхняя Охтома представляла собой уже не ту узкую протоку типа Охтомы. Здесь всем пришлось превратиться в любителей водного слалома. Поваленные стволы деревьев порой полностью перекрывали русло реки, оставляя узкий проход вдоль берега, где с трудом могла протиснуться лодка.

Доходило до того, что приходилось, в буквальном смысле, прорубать себе дорогу топором, перегнувшись через неустойчивый резиновый борт, и лавировать между сучьями и стволами.

Характер берегов тоже сменился: ветвистые ели, сомкнувшись стеной, стояли вдоль берегов. Только они, да пасмурное небо отражались в серой глубине мутной реки. Они нагнетали гнетущие думы о дремучих, сказочных, северных лесах. Правда, из «нечистой силы», здесь были только тучи изголодавшихся комаров, но и их хватало с лихвой.

Впрочем, путешественники были не единственными людьми в этом краю.

- Раньше я здесь работал – смолу собирал, - рассказывал Володя, на охотничью избушку которого путешественники наткнулись на берегу оз.Кукумас. – Сейчас промышляю здесь зверем, рыбой; в лесу огород – выращиваю картофель… Тайга, она щедрая – прокормит, если только ты не старик немощный, инвалид или трутень. Хотя не та она уже, не та … рубят ее, отступает она от человека. А я еще живу помаленьку, кое-что продаю или меняю на соль и хлеб у лесорубов. У них тут недалеко, в пятнадцати километрах отсюда, делянка.

- Вот тоже, - он сокрушенно покачал головой. – Работают, а денег им совсем не платят! Пробовали даже бастовать: собрались все вместе и отказались работать…

- Ну и что, удачно?

- Удачно? – Володя отчаянно сплюнул. – Привезли им несколько ящиков водки. Они два дня попили и снова за работу. А денег как не платили, так и не платят.

Сам Володя с женой не работали, жили только тем, что давала тайга и на государство, судя по всему, особенно не рассчитывали.

Наиболее же интересной и яркой личностью, встретившейся путешественникам среди таежных одиночек, стал Николай – промысловик – отшельник. Он жил на берегу оз.Нельмозера и стал единственным человеком, с которым общались исследователи на территории Архангельской области. Он подплыл на моторке тихим вечером к месту стоянки.

- Нет! Я не егерь! – ответил он на вопрос Дмитрия Викторовича. – Сейчас я, к счастью, на Парк не работаю. Хотя было дело – пришлось. Директор Парка мне сказал: «Либо работаешь на нас, ну хотя б первые пару лет, пока идет становление Парка, либо выселим с его территории». Согласился, куда я денусь…

- А что на Парк-то работать, не хотите – плохо платят?

- Да, нет. Нормально платят. Просто свобода для меня главнее, не могу я без нее – без свободы.

Этот невысокий, коренастый старик в потертой одежде, а годков ему насчитывалось далеко за семьдесят, за двадцать лет его нынешней жизни сроднился с этим диким краем.

Узнав, что перед ним «ленинградцы», он внезапно обрадовался.

- Ну, наконец-то «наши» – из Питера! А то ведь здесь только москвичи и появляются.

Сам он всю жизнь провел в городе Нарва.

Жил он, как и Володя, охотой и рыболовством. Уже позже путешественники узнали, что общались с одним из лучших промысловиков района. Выйдя на пенсию, он без колебаний променял блага цивилизации на пустынный берег таежного озера. Будучи гражданином Эстонии, он получал пенсию, которая не в сравнении с российской, позволяла безбедно жить. Тратил он её в основном на муку, соль и бензин для своей моторной лодки.

- Я человек свободный! Живу на природе и ни на кого работать не хочу. Ведь, что у человека может быть главнее свободы?… Особенно в моем возрасте… Сын в Петербурге живет, внучка там же, в госуниверситете учится на историка. А я здесь, двадцать лет, и в городе редко появляюсь. Хорошие здесь места…, здесь теперь вся моя жизнь!

При этом Николай оказался человеком вполне осведомленным в делах мирских.

- Кстати, что там у нас с новым премьером? А то приёмник у меня сломался на днях…

Этот озёрный отшельник ориентировался в последних политических новостях России даже лучше, чем участники экспедиции. И в то же время он делал зарубки на дереве, дабы не утерять порядок неделям. На вопрос Дмитрий Викторович о том, какой будет завтрашняя погода, покачал головой.

- Погода? Не знаю, не знаю. Я старик современный, примет никаких не знаю.

На следующее утро Николай появился вновь. В подарок исследователям он привез пятикилограммовую щуку, четырех крупных подлещиков и три банки изумительного по вкусу морошкового варенья.

- Не за что, - в ответ на благодарности сказал он. – Дары от природы, не за деньги даются. Природу надо благодарить.

Погода в тот день изменилась, и не в лучшую сторону. Градусник показывал +14;С, а, главное, усилился ветер. По «закону подлости» преодолевать Нельмозеро пришлось против его встречных порывов. Особенно тяжело это было для лодки с самой большой парусностью, в которой плыли ребята. И неизвестно, насколько бы затянулось преодоление продуваемого, озерного пространства, если бы снова не вмешался Николай. Он словно жюльверновский капитан Немо пришел на помощь в трудную минуту. Буксировка большой лодки до истока Нижней Охтомы заняла меньше получаса. Здесь они и расстались с этим гостеприимным человеком, тепло которого навсегда осталось в душах путешественников.

- Здра-а-ав-вствуй, Илекса!! – громовой крик Дмитрия Викторовича эхом разнесся по водной глади в месте впадения Нижней Охтомы в основную реку Национального Парка. Нижняя Охтома оказалась самым скучным и коротким участком пути за всю экспедицию. И вот после двух часов усыпляющей гребли они достигли середины своего экспедиционного маршрута.

Илекса – главная водная артерия Водлозерского национального парка.

В верховьях её размеры соответствовали размерам реки Охтома, преодоленную экспедицией. Ближе к устью она разливалась и представляла собой приличных размеров полноводную реку. Исследователям предстояло преодолеть шесть порогов по Илексе до места её впадения в Водлозеро.

Все реки развиваются по законам природы (а что, вообще, в мире случайно?). В процессе образования реки вода, движущаяся под действием силы тяжести по руслу, вымывает породы, слагающие его. И, естественно, чем дольше существует река, а так же, чем мягче породы составляющие ложе русла, тем более глубока река и более спокойно ее течение. Таково большинство рек в мире. В Карелии же реки текут по твердым породам Балтийского кристаллического щита, да еще вдобавок благодаря деятельности последнего ледника они все молодые. Вода просто не успела вымыть себе хорошее ложе. Потому-то так много порогов, перекатов и водопадов в Карелии (некоторые ученые, даже относят карельские реки к горным).

Но это все теория. А на практике здешние порожистые реки любимый объект развлечения водных туристов всей страны. Спуск по бурлящим, пенным порогам, что может быть увлекательнее?

Есть явления и предметы, которые невозможно передать во всех красках. Преодоление порогов относится как раз к ним, чтоб ощутить всю эмоциональную окраску этого процесса, нужно хотя бы раз самому преодолеть порог.

Вся молодёжь преодолевала пороги впервые.

За дни странствия Евгений нашел оптимальное положение в своей посудине. Больше всего за часы гребли уставали, как это ни странно, ноги, поэтому он вынул из пазов узкую и неудобную скамейку и сел прямо на надутый баллон дна, подстелив предварительно под себя кусок туристической пены. Теперь, вытянутые ноги, которые он упер в противоположный край борта, уставали намного меньше. Здесь же, в ногах, лежали котлы и вся экспедиционная посуда. Спиной он прислонился к своему рюкзаку. Получилось некое подобие кресла.

Развернувшись лицом к стремнине, он слегка подгребал веслами, так что течение само несло его куда нужно. И когда лодка полностью оказывалась во власти стихии, ему только оставалось пытаться удержать свою посудину прямо, не давая ей развернуться и сесть на камни. Скорость достигала своего пика в узких тисках камней, где возвышались бугры пенных бурунов. Поначалу ему казалось, что пучина просто подомнёт лодку и поглотит её ревущим чревом, но вскоре стало ясно – надувная резинка, это тот же пузырь. Для него не существовало кипящих водоворотов – лодка как бы парила над ними. Была даже другая сторона ее легкости – ею трудно было управлять, сила гребца уступала силе инерции воды. В итоге на резких поворотах лодку постоянно выносило на камни.

Страха у Евгения не было – нет! Но ощущение, что еще мгновение и все вещи окажутся за бортом, не покидало его на самых острых участках сплава…

Вот сейчас…

Нет – пронесло. Вещи в лодке, сам гребец на месте, но его лодка прочно сидит на камне. Упершись веслом в речное дно, он сталкивает лодку. И так до бесконечности. Десять секунд стремительного спуска и три минуты сталкивания лодки с мели. Все-таки сказывалось отсутствие опыта.

После преодоления порогов, Евгений напряженно прислушивался – не шипит ли измученная резина бортов его посудины. Рядом проплывали изрядно промокшие ребята. Визг Ани и воинственные крики ребят при прохождении порогов давали понять, что они также получили хорошую эмоциональную встряску. После ТАКОГО хотелось жить!

Первая же стоянка на Илексе показала щедрость реки.

- Пойду, схожу за щукой! – с хитрым видом сказал Дмитрий Викторович, исчезая с удочкой за поворотом. Отсутствовал он минут пять.

- Забыли, что–нибудь, Дмитрий Викторович? – Таня в это время заканчивала распаковывать вещи.

Командор молча поднял руку с леской. На крючке висела щука, величиной не уступавшая подарку старого отшельника.

- Пойду с другой стороны лагеря что-нибудь поймаю, - Дмитрий Викторович ушёл выше по течению реки.

Через десять минут он появился с двумя щуками поменьше.

У ребят загорелись глаза и, вооружившись удочками, Ростя с Димкой исчезли в береговых зарослях. Но, увы, на щук им не везло. Другие рыбы, приличных размеров, гроздьями цеплялись за рыболовные крючья. Щук не было. Только под вечер у Ростика клюнула щука, которую они с командором совместно вытащили. В эту рыболовную лихорадку были вовлечены и люди, не принимавшие участие в ловле. Таня, Аня, Никита Николаевич и Евгений занимались чисткой рыбы и её приготовлением.

Вечером, сидя на широких скамейках, раскинутых вокруг живительного огненного очага, и потягивая горячий чай с остатками сахара, путешественники делились впечатлениями первого дня, второй части пути.

С приходом на Илексу декорации сменилось как в кино. Появились оборудованные стоянки. Обычно уже издалека можно было увидеть синий столб с белой литерой «Л» – лагерь. На стоянке всегда можно было найти и увидеть аккуратно уложенные деревянные чурки. Обложенный камнями очаг со всеми костровыми принадлежностями: крючьями, перекладинами; скамьи вокруг очага, сухие полянки для палаток – являлись частью предлагаемого Парком путешественникам туристского комфорта.

Благодаря всем этим встречаемым в процессе плавания благам цивилизации, появлялось ощущение, что вот-вот, из-за поворота вырастет шумный поселок. Но эта иллюзия рассеивалась каждый раз, стоило оказаться за поворотом. До ближайшего лесного кордона было около сорока километров. И на всем их протяжении исследователям приходилось преодолевать пороги.

Испытывая путешественников на прочность, температура продолжала опускаться. В одну из ночей она достигла +3;С. Ветер с реки только усиливал холод. Спасал только горячий чай, разбавленный некоторой дозой оставшегося спиртного, который пили перед тем, как, надев на себя все свитера, закутаться в спальник.

Тем временем, после рыбной эйфории все оказались на рыбной диете.

Командор приказал перевести все оставшиеся продукты в разряд Неприкосновенного Запаса (на «черный день»). Для еды всем участникам экспедиции теперь была доступна только рыба. Единственным счастливым исключение стал чай, которого взяли очень много (да и рыбой его заменить было бы трудновато). Правда, радости это приносило совсем немного: во-первых «элитный» чай «Принцесса Гита» после употребления его в больших количествах наводил на мысль, что понятия «элитный» чай у его производителей и потребителей несколько различны (пили его теперь исключительно с добавлениями ароматических трав леса), а во-вторых, закончился сахар, а без этого представителя углеводов большинству участникам экспедиции жизнь стала не мила.

Итак, прием пищи теперь был установлен следующий. На момент причаливания к вечерней стоянке начиналось приготовление рыбы. В оба имевшихся у путешественников огромных котла, закладывалась рыба и начиналась варка ухи. Соотношение компонентов ухи было следующим (в порядке возрастания): одна луковка, пару картофелин, вода и рыба. По объему количество рыбы превышало количество воды! Более мелкую рыбу ждала участь быть приготовленной на рожнах. Этот замечательный способ приготовления рыбы был показан всезнающим начальником экспедиции, и являлся единственной отрадой в пищевом рационе ребят. Секрет приготовления прост: рыба потрошится, но не очищается от чешуи, обмазывается солью, в образовавшуюся полость втыкается свежесорванный и заточенный с обоих краев прут (рожон), а другим концом он втыкается в землю возле костра, под таким наклоном, что бы языки пламени обжигали рыбу. После этого остается только периодически переворачивать рыбу другой стороной, чтоб она не подгорела и через минут двадцать вы получаете, превосходное лакомство – рыбу в собственном соку.

Правда, для приготовления этого блюда требовалась некоторая сноровка, поэтому очень часто ребята ели рыбу наполовину сырую, наполовину пережаренную.

В отсутствие сковороды этот вид приготовления рыбы был наиболее популярным, но даже он не мог полностью скостить «прелести» рыбной диеты.

Утро начиналось с завтрака. На завтрак предлагалась… рыба. Оставшаяся с вечера (так как всю её съесть на момент приготовления не представлялось возможным) она представляла собой студень (столь жирными были щуки) с кусками рыбы. После второго дня такого утра Евгений был близок к тому, чтоб вообще отказаться от завтрака. Утро было безнадежно «испорчено» рыбой, и путешественники начинали свой ежедневный сплав.

После четырех-пяти часов сплава, экспедиция причаливала к берегу на перекус. На перекус была … РЫБА! Потом еще пять часов плавания и стоянка, где меню ужина ни для кого не было секретом.

- Я скоро перейду на спортивную рыбалку, - с мрачным видом сказал Димка. – Буду ловить рыбу… фотографировать… и обратно её выкидывать.

Жизнь постоянно ставит перед человеком всевозможные трудности. Но многих людей жизненные перипетии не только не пугают, но даже подталкивают на преодоление препятствий другого рода… И некоторые из них находят удовольствие находясь на грани! В экстремальных условиях. Такие мысли приходили в голову Евгения, когда он подплывал к очередному порогу.

Его уже безраздельно охватило пьянящее чувство поединка с силами природы. Нет, пороги не были опасными, и спуск по ним напоминал скорее детское упоение от скоростного спуска с ледяной горки, только несоизмеримо увеличенное. К сожалению, порогов было мало и они не относились к категории очень сложных. Максимальный перепад высот был у последнего преодоленного экспедицией порога, он составлял чуть больше двух метров на сотню метров.

И вот лодки попали во власть спокойного, неторопливого течения. Оно неторопливо пронесло их мимо древней деревеньки со странным названием Калакунда. Одинокая часовенка, построенная совсем недавно в память об этой деревне, охраняла покой этих красивых, тихих берегов.

Словно слезами прощания с порогами, дождь напоследок насквозь промочил утомленных путешественников чистой водой. Последняя полевая стоянка на Илексе оказалась самой «люксовой».

Она была расположена на песчаном обрывистом берегу, в светлом сосновом бору. Комаров и мошки здесь почти не было – в продуваемой мшистой чаще ей не было места.

С обрыва открывался великолепный вид на противоположный берег, внушающий чувство уважения и преклонения перед гармоничной мозаикой природы.

По золотистой коре стройных рядов сосен прошла четкая граница солнечного света и тени. Оранжевый свет заходящего Солнца, будто гигантская подцветка, освещал, словно на парад выстроившиеся деревья, представляя их во всей своей красе.

Особенно приятно было после дождя, сняв мокрую одежду, сесть с кружкой горячего чая на скамейку, с которой открывалось это замечательное зрелище, и, полностью расслабившись, предаться внутреннему созерцанию.

Отсюда было видно голубое небо с уходящими вдаль тяжёлыми тёмно-синими тучами, отражающимися в мутной, лениво несущей свои воды в бесконечном водовороте природных ритмов реки.

Новгуда

- … рекомендую почитать «Диалектику природы» Энгельса, - работая веслами, говорил командор.

Евгений, пристроившись к его лодке, неторопливо подгребал веслами, внимая передаваемому опыту.

- Дмитрий Викторович, а вы Канта читали? Он ведь тоже писал работы по географии.

- Кое-что читал…!

За такими философскими разговорами проходило утро следующего дня.

Домики Новгудского лесного кордона совершенно неожиданно выросли из-за поворота. Они смотрелись для отвыкшего от цивилизации глаза, как сказочные терема на берегу безлюдной реки. Омрачало встречу с ними только то обстоятельство, что это был выходной день. Сей факт означал невозможность связи (а именно отсюда предполагалось связаться с представителями парковой администрации в Кугонаволоке) с внешним миром, (кто из начальства находится на рабочем месте в выходные?). А это, в свою очередь, говорило путешественникам, что дата окончания экспедиции откладывалась на два дня, что было недопустимо в связи с окончанием отпусков у Никиты Николаича и Тани.

Каково же было удивление командора, направившего свою лодку к тихому причалу, когда из одиноко примостившегося у причала катера появилось чумазое, улыбающиеся лицо Директора Парка.

- Здравствуйте! – он добродушно развел руками.

Этот еще довольно молодой человек с босыми ногами, бродивший по кордону в помятой пятнистой куртке, был не кем иным, как первым человеком в одном из самых крупных природных резерватов в Европе.

Он выразил сожаление, что экспедиция не приехала на сутки раньше. На тот момент закончила свою работу научная конференция (проходившая здесь же) и была эвакуирована вертолетом. Сам же Директор задержался на день, к счастью для экспедиции, так как все вопросы с возвращением были немедленно обговорены.

Новгуда получила свое название от небольшой речушки, протекающей поблизости. Именно это живописное место было выбрано для создания лесного кордона, места службы егерей (с рацией, катером).

Красота здешних мест побудила сделать здесь один из центров отдыха для приезжих.

Большое деревянное здание «Природного Центра» стало основным местом проведения научных и познавательных семинаров, проводимых Парком. Участники семинаров жили в маленькой двухэтажной гостинице с вывеской «Туристический приют», стоявшей поблизости.

Одним из самых главных достоинств кордона была БАНЯ! Мечта многих дней изматывающего похода; особенно для прокопченных путников. Более того, бань на кордоне было две!

Одна баня с ультрасовременной печкой и термометром, предназначалась для простых любителей банных процедур, другая же была местом паломничества иностранных туристов, желавших окунуться в экзотику русских традиций. Вторая баня топилась по черному - в углу был сложен каменный очаг, который протапливался перед мытьем, причем весь дым выходил в дверь и в маленькое оконце, от этого, все стены и потолок были покрыты толстым слоем черной, жирной сажи. В остальном баня мало, чем отличалась от своей современной сестры. Довершали строения кордона два егерских дома и два туалета, к которым вели дощатые дорожки.

- Места здесь красивые, - Игорь – егерь Парка, оказался молодым общительным парнем. – Сюда, каждую неделю, кто-нибудь приезжает…

- В прошлом году президент Борис Николаевич должен был заехать. Не смог… Но готовились здесь серьезно. За неделю до предполагаемого приезда нагрянула его охрана, несколько десятков человек. Поставили шатры поблизости, и выскабливали каждую травинку в округе. А приехать-то должен был всего на два часа! Рыбу половить захотел!

- В реке и так рыбы полно, а туда еще вывалили три мешка иностранной подкормки. Так тут до конца лета таких жирных щук вылавливали. Жуть! Баню вагонкой обшили, в предбаннике выстлали ковры. Кресло ему из карельской березы выточили, чтоб рыбачить было удобней. Вы это кресло чуть-чуть не застали, на днях увезли…

- О жене его тоже позаботились… Пока муж на рыбалке, ей бы по ягоды, на болото за клюквочкой, да морошкой. Нашли поблизости болотце богатое крупной морошкой. Всё чин по чину. За день до приезда решили навестить болото. Нет ягод!!! – Игорь усмехнулся. – Кто-то из местных, должно быть собрал. Не предупредили, для кого болото заняли. Ну, что? Срочно кинулись еще болото искать. Благо их здесь полно. Нашли – богат на них здешний край и охрану выставили. А еще какому-то умнику пришла в голову мысль – жена у Президента пожилая… И что б не уставала, предложил по всему болоту скамеек наставить.

- Поставили?

- Нет. Да и Президент в итоге сюда не приехал.

Отъедались путешественники в этот день «от пуза». Командор на радостях отменил рыбную диету. Правда, куда без нее здесь. Закоптили всё-же крупную щуку и еще несколько рыбин.

Обедали путешественники вместе с Директором Парка и Игорем.

- Да, да. Трудности, Дмитрий Викторович, у нас большие…, - начальники быстро нашли между собой общий язык.

- Вот Ильинский Погост возьмем. Мы бы хотели, что б он вновь возродился.

Ведь раньше это был один из форпостов христианства в Карелии… Обратились в церковь, что б возродить здесь приход. «Нет», - говорят. Почему? «Мало людей у вас – сборов мало будет».

- Прямо так? – изумился Дмитрий Викторович.

- Да. А вы что думали. Церковь то, вместе с людьми меняется, – Директор махнул рукой.

- На время выпросили у ближайшего прихода монаха. Что б хоть кто-то близкий по духу за Погостом смотрел. Так он через месяц сбежал!

- Пригласили митрополита, что б он Погост заново освятил. Первый вопрос нам: «Там моя «Волга» пройдет?». Успокоили, мол, проедет. Второй вопрос: «А много ли там комаров?» Короче, так и не приехал.

Директор явно был не в лучшем расположении духа.

- Надо! Надо обустраиваться. Дел много, а вот денег то и нет…

После обеда расстроенный Директор уехал на катере по своим делам, а путешественники остались наслаждаться предоставленным комфортом. Удалось в этот день и принять баню, о которой мечтали всю дорогу.

- Сюда много элиты отдыхать приезжает, - продолжил свой рассказ Игорь, помогая ребятам растопить печь для бани. - Мэры близлежащих городов, министры из Карелии. Даже финский консул приезжал, на рыбалку. Зачем же еще? Высадили его с катера на точке, пообещав забрать через час. Забрали через пять часов – мотор у катера чинили. А он, чудак, привык к финской, европейской пунктуальности, недоволен был…

- Новый русский из Тюмени как-то приехал. Всего с собой понавез, даже динамо-машину свою! Он, кстати, её нам подарил, когда уезжал… Ну и по мелочевке оставил: радиоприемник и коптильню, в которой вы сегодня рыбу коптили…

- Ну, и понятное дело иностранцы наезжают. Где же еще экзотики русской хлебнуть. Перед вами туристы из Чехии приезжали. Это вообще чудики. Дурят их брата…

- На предыдущем кордоне им втридорога копченой рыбы продали… А её здесь – ешь не хочу! У меня столько этой копченой рыбы было много – я ее им просто так отдал. Правда, она была недельной давности, они весь следующий день в туалете просиживали.

- По-нашему понимают, но не все. Пристали ко мне – объясни, да объясни, что за рыба такая – «коряга». Это у них на предыдущем кордоне во время ловли крючок за корягу зацепился. Им и сказали: «Это коряга». Вот они и думали, что, дескать, это рыба такая огромная – не вытащить.

- А в основном, здесь семинары научные проводятся. Приедут ученые разные – из Скандинавии часто. Пообщаются чуть – чуть, поговорят, а потом начинается… Вы на день опоздали – вчера утром последнюю бутылку шампанского допил.

Интерьер «Природного Центра» ребятам понравился. Во-первых, всё в нем было сделано из дерева (включая резные столы и лавки). Во-вторых, большой камин, разместившийся по центру дальней стены, создавал неповторимый комфорт, придавая обстановке особый уют. По стенам зала были развешаны всевозможные виды карт Парка, археологические и этнографические образцы. Собственно, весь «Природный Центр» состоял из этого конференц-зала и маленькой кухоньки сбоку.

После постоянной речной промозглой сырости, неотступно преследующей на протяжении последних дней пути, вместе с кровососущими насекомыми тайги, мерное спокойствие «Туристического приюта» воспринималось, как высшее достижение человеческой цивилизации (наряду с баней и крытым туалетом). Стены из массивного бруса надежно защищали от шума, дождя и холода. Три двухэтажные кровати, умывальник с зеркалом над раковиной, половик, дорожкой ведущий к выходу. Несмотря на простоту интерьера, здесь было, очень приятно находится. Это не город с его вечным шумом машин за окном, пыльными улицами и вечно суетящимися жителями.

После экскурсии Игорь продолжал свой рассказ о местной жизни.

- Да, одному здесь, конечно, скучновато. Хотя, каждую неделю кто-нибудь и приезжает, но это не те люди, с которыми можно поговорить. Начальство в основном. Подобные вам здесь впервые, и вообще, даже простые российские туристы здесь редкость. Тут же всё платное, начиная от въезда в Парк и заканчивая баней и гостиницей. Всё платное, всё деньги.

После бани ребята сидели у Игоря. Он угощал их пивом – остатками роскоши последнего семинара.

- Иногда по рации передают – особое внимание! Это когда зеки сбегают. Тут же вокруг зон полно. Вот и ходишь трясешься… К счастью, пока не заглядывали, в отличие от медведей. Вот эти, бывает, захаживают, особенно зимой. Шарятся по округе, с голодухи сюда наведываются.

- Бывает, и браконьеры появляются. Как только выстрелы услышу, сразу по рации наряд вызываю. На катере приезжают, как правило, трое. Ну, и идем с ружьями задерживать. Браконьерничают в основном «новые русские», только мелкого «полета». Сразу видно – люди приученные, не сопротивляются. Как нас с ружьями увидят – руки без разговоров за голову. Эксцессов пока не случалось, к счастью.

Игорь отхлебнул еще пива и отодвинул от себя опустевшую бутылку.

- А у нас тут даже свой бомж есть.

Это было настолько неожиданно, что ребята даже оторвались от копченой щуки.

- Да. Петровичем зовут. Странный человек. У него два высших образования. Бывало сядет утром на мостки, часиков в шесть, и сидит. Сидит, этак, часов до двенадцати ночи. Просто сидит, ничего не делает.

- Мясо он не употребляет. Питается какими-то кашами, то, что ему родственники присылают. А то ведь он нигде не работает. Коли бы я так питался, так с голодухи уж давно бы помер.

- Выгоняют его периодически. Тогда он несколько дней не появляется. Спит в лесу под деревьями.

- Зимой как-то пошел в Куганаволок пешком… это километров сорок. Мы его на снегоходах догоняем. «Садись, - предлагаю. – Довезем». Нет, ни в какую. «Сам, - говорит, - дойду». Предложили еще. Отказался. Плюнули, уехали. Дошел сам… На следующий день, правда. И все бы ничего, так ведь мороз был, ниже тридцати.

Ребята посмеялись и продолжили кушать рыбу. А Евгений задумался: «Вот живут люди. Люди разные, но все же подчиняющиеся каким – то рамкам и правилам. Интересно все-таки было бы пообщаться с таким человеком, как Петрович. Чем он живет?».

Размышления были прерваны возникшим звуком. В ночной мгле послышался далекий гул. Он нарастал очень долго, постепенно преобразуясь в режущий звук лодочного мотора. Внезапно из тумана вынырнули две жуткие тени превратившиеся тут же в две моторки. В два ночи местное Парковое начальство нагрянуло на кордон с несколькими туристами.

Засыпал Евгений под звук включенного дизель генератора. Приехавшие спать явно не собирались. Они приехали отдыхать.

Домой

В суету городов

И в потоки машин..

В природе нет четких границ, поэтому нельзя прочертить линию, после которой Илекса превратилась в Водлозеро. Сначала путешественники услышали характерный шум большой воды, который создавали волны огромного озера. Потом они стали расти, и когда их взору открылось устье Илексы, лодки уже прыгали по волнам, как породистые скакуны, преодолевающие барьеры. В этот день погода встретила путников, заканчивающих маршрут, сильным ветром, дувшим с озера, и ослепила солнечными лучами, отражавшимися от водной синевы. Но как только они причалили, небо затянула серая пелена облаков и зарядила мелкая нудная «морось», которую и дождем-то назвать нельзя было. Несколько часов такой погоды и всё в округе стало мокрым и блестящим. Евгений, лежа в палатке, безуспешно пытался уснуть. Ему оставалось только жалеть, что он так и не увидел орлана – белохвоста. Именно в этой части реки гнездилось около двадцати пар этой красивейшей птицы, занесенной в Красную книгу. Под впечатлением был только Димка, который на берегу нос к носу столкнулся с красавцем-оленем.

В устье им пришлось пробыть больше двух суток (вместо запланированного дня).

С течением времени всё чаще кто-нибудь из путешественников бросал взгляд в сторону озера: не появился ли на горизонте катер.

К утру второго дня над экспедицией нависла угроза легкой голодовки. Продукты, рассчитанные на день, закончились.

Попытка Никиты Николаевича найти грибы оказалась неудачной: два найденных сморщенных гриба за два дня не в счет. Рыбалка у Дмитрия Викторовича шла с трудом. У Димки еще хуже.

Ростик с Евгением, насмотревшись на чаек, с воплями растаскивающих потроха от выловленной путешественниками рыбы, вспомнили приключенческие рассказы Жюля Верна и решили смастерить лук. То, что у них получилось в итоге, оружием было назвать нельзя и чайки с глумливым смехом продолжали летать над лагерем. Не сломленный неудачей Ростя, переквалифицировался на рыболовство. Однако и здесь он преуспел не больше, чем в охоте на чаек, поэтому он уполз в палатку и уснул, к зависти остальных путешественников (это был идеальный способ борьбы со скукой, голодом и ожиданием).

Евгений же полностью вжился в образ Робинзона.

Всматриваясь в пенные воды Водлозерья, он представлял, что вот так, наверное, кидал взгляды в океан злополучный прототип Робинзона Крузо – Александр Селькирк, четыре года проживший в одиночном заточении океана.

Неудивительно, что Евгений так выучил линию горизонта, простиравшуюся перед ними, что первым заметил на ней изменение.

- Ну, что видишь катер? – спросила его Аня заканчивая мыть посуду, после скудного обеда.

- Судя по всему… Да! – уверенным голосом ответил совсем не уверенный Евгений.

Ребята, мгновенно очнувшись от хмурого забытья, встрепенулись.

- Серьезно??!!

- Да–да! Вон же он! – поддакнул Дмитрий Викторович, махнув рукой в сторону озера.

- Как его можно не видеть? – с упреком в голосе спросил Верзилин.

Но его вопрос остался без ответа, ребята уже убежали ближе к берегу.

Дмитрий Викторович широко улыбнулся в бороду.

- Пусть разомнутся немного!

Никита Николаевич тоже, хитро посмеивался.

- Жестковатая шутка…

Тут до Евгения дошло.

- Так вы что, корабль не видите?…

Улыбки с лиц ученых медленно сошли.

- А что, это была не шутка?

Катер проследовал мимо лагеря и ушел к Новгуде забирать туристов, вдоволь отдохнувших на лесном кордоне. Капитан катера, судя по виду изрядно поддавший, помахал рукой и крикнул что-то ободряющее.

Уже стемнело, когда он на обратном пути забрал участников экспедиции.

Ночная прохлада загнала в тесную капитанскую рубку Ростю с Евгением.

К этому моменту капитан был пьян настолько, что становились ясны корни известного русского выражения «лыка не вяжет».

Ростик подхвативший идею Ромы постоять за штурвалом катера, сохранил немного драгоценной водки. Капитан отказываться, естественно, не стал… Потеплело. Ростя решил наладить более тесные дружеские контакты с капитаном.

- Ты как… Рыбу-то ловишь?

На этот элементарный вопрос Рости капитан вразумительно ответить не смог. Он вообще не смог ничего сказать. «Вот ведь! – с восхищением думал Евгений. – Профессионал! В таком состоянии легко и непринужденно управлять кораблем…»

В это время капитан оставил попытку ответить и, отпустив штурвал, широко развел руки. Видимо показывал размер рыб, выловленных им на рыбалке.

- А охотишься?

Вопрос был еще проще первого, поэтому капитан даже открыл рот, чтоб ответить, но на большее сил у него не хватило. Никаких звуков молодые исследователи так и не услышали. Капитан закрыл рот и решил вернуться к уже испытанному способу общения… Он показал, как целится и стреляет, тем самым наглядно убедив ребят, что охотой он занимается тоже.

«Потрясающе! - Евгений продолжал удивляться. – Истинный капитан».

Во время возникшей паузы капитан начал вдруг дергать левой рукой сверху вниз к недоумению ребят. Ростя первый догадался, в чем дело.

- Там, что-то стоит? Поднять?

Капитан кивнул головой.

Ростя наклонился, пошарил рукой где-то внизу в темноте и через мгновение в его руке оказалась початая бутылка портвейна. Все стало ясно. Но как говорится, все хорошее в мире кончается быстро. Бутыль опустела…

Внезапно мотор чихнул несколько раз и к великому ужасу пассажиров, захлебнувшись, затих. Тишина заложила им уши. Евгений с Ростей переглянулись и посмотрели на капитана.

- Всё, - с трудом разжимая губы, произнес он. – Приехали…

Это были его первые слова, за все путешествие! После них глаза у него закатились, и ребятам показалось, что он сейчас упадет.

- …топливо кончилось, - удивляя ребят, сказал капитан, вопреки всему продолжая стоять.

Путешественники вновь собрались все вместе, чтоб обсудить возникшую проблему.

- Дмитрий Викторович, - предложил кто-то из ребят. – Давайте надуем одну из лодок и сплаваем за помощью.

Хоть Куганаволок и был виден в бинокль, но его близость была обманчивой.

В это время неутомимый капитан проник под палубу - в машинное отделение. И там произошло маленькое чудо: он обнаружил «заначку» с топливом и приступил к ремонту. Через полчаса кропотливой работы мотор внезапно заработал и катер поплыл, а пассажиры получили еще один легкий стресс, так как капитан в этот момент все еще находился под палубой. Только благодаря вмешательству присутствующих в рубке туристов катер удалось отвернуть от быстро приближающегося берега – Ростик свой шанс порулить упустил.

Куганаволок, расслабившись, еще спал, нежась под лучами восходящего Солнца, когда катер пристал к берегу. Он казался таким родным, соскучившимся по цивилизации исследователям.

Солнце стояло уже высоко, когда к домику лесничества подъехал маленький УАЗик. И вновь пыльная дорога до порта в посёлке Шала (где экспедиционеры купили мороженое, пряники и шоколадный ликер). Ракета на подводных крыльях, мчавшаяся по безбрежным сияющим просторам Онежского озера.

Петрозаводск – город сказка! Зеленые парки, теплый ветерок, парочки влюбленных, прогуливающихся по набережной…

Совсем по другому теперь для Евгения звучал неофициальный гимн Карелии «Долго будет Карелия снится», который он услышал на вокзале в столице Карелии.

«В суету городов…» - эти слова Высоцкого, как нельзя более точно отражают чувства всех людей, вернувшихся из лона природы в грязь и шум городских улиц.

Пыль, шум, суета жителей – город встречал путешественников стандартным набором. Кроме этого, над всей этой нервной суетой стояла гарь – вокруг Питера горели торфяники, окутавшие город дымным покрывалом.

После первых минут радости тень легла на лица ребят.

Ростя внимательно посмотрел на Димку, потом на Евгения.

- Что мы здесь делаем? – резким голосом, задал он риторический вопрос, ни к кому, собственно, не обращаясь. А потом, отвернувшись, тихо добавил.

- Хочу в тайгу…

И в этой короткой фразе он очень точно отразил настроение всех молодых участников экспедиции.

Перед глазами Евгения возникали потрясающе красивые пейзажи дикой природы. Блики костра еще не исчезли из его глаз. И никому не хотелось видеть потные лица нервно суетящихся пассажиров троллейбуса, в котором они с Ростей и Димой возвращались домой. Но…

Остался вдали край счастливых и обездоленных людей, простых и непосредственных, как сама природа. Край чистой земной красоты, где еще можно встретить традиционную экзотику русской земли.

Свидетельство о публикации №217100800872