По ту сторону Уральских гор

Мимо меня, с грохотом набирая скорость, пролетел мотовоз, и я остался один на один с лесной тишиной. Впрочем, сквозь тишину быстро пробилось щебетание птиц. Оглядевшись по сторонам, я закинул за плечи здоровый рюкзак и с удовольствием оглядел родные ландшафты. Почти два месяца я бродил по просторам Тувинской высокогорной степи, изучая озера, ледники и горные ландшафты. Приключений испытанных нами, хватило бы на несколько полевых сезонов.

С трудом верилось, что буквально пару дней назад я ехал в поезде, который должен был вернуть нас с друзьями из Кызыла в С-Петербург. Но из Екатеринбурга, где стоянка длилась полчаса, поезд ушёл без меня. Решение вернуться в город моего детства пришло резко. Так как в моей помощи экспедиционеры уже не нуждались, я решил зайти в гости к своему другу детства. Всё-таки семь лет не виделись. Мой рюкзак был с избытком забит провиантом, оставшимся после экспедиции и я перелистнул страницу экспедиционной жизни.

Друга дома не оказалось. Его мать, с трудом узнав меня, угостила чаем и рассказала, что Данил уже две недели проходит археологическую практику, будучи студентом-историком екатеринбургского ВУЗа. Как бы в доказательство, она положила передо мной белый конверт письма от сына с адресом выведенным синей ручкой: Свердловская область, Нижнесалдинский район, пос. Басьяновка, лагерь археологов.

Допивая чай и слушая, как мать друга с неодобрением рассказывает о полевых поездках сына, во мне зрела мысль.

- Поеду к нему!

- Куда? В поле?

Я понял, что последнюю мысль озвучил вслух.

- Ну, да, - я ещё раз взглянул на конверт. – Вот же адрес. Вещи для «поля» со мной…

- Да ты такой же, как и Данил! – она с изумлением и беспокойством посмотрела на меня.

Опять на вокзал. Две электрички. Переполненный автобус. И вот я в пос. Басьяновка.

Разумеется, лагерь археологов не стоит в центре населенного пункта. Но посёлок есть посёлок, и здесь есть зацепка: ведь на письме почтовый штамп.

- Так вы к геологам? – на почте просьбе рассказать, где расположился полевой лагерь, ничуть не удивились.

- К археологам! – поправил я. За годы полевой жизни к тому, что «полевиков» постоянно путают с «геологами», я уже привык. Всё-таки романтика геологических исследований для людей нашего века более понятна, чем странные в наш век географические или археологические экспедиции.

- Вам пешком туда не добраться. У нас через полчаса мотовоз по узкоколейке отправляется людей из леса забирать. Вам как раз бы на него попасть…, - начала объяснять сотрудница почтамта, но тут в помещение зашла женщина в платке. – О, Матвевна, объяснишь парню, как к геологам добраться?

«К археологам»! – добавил я про себя, но вслух ничего говорить не стал.

- А вы рысей не боитесь? – спросила у меня «Матвеевна» пока мы шли к «вокзалу» - месту отправления мотовоза. – У нас тут рысей много, особенно там, куда вам надо попасть.

«Здорово»! – подумал я, а в слух сказал:

- Нет, не боюсь.

Матвеевна рассказала мне все последние новости поселка, потом попросила машиниста, чтоб он меня высадил в нужном месте и, распрощавшись, ушла.

До лагеря археологов, по словам сельчан, было около пяти километров от «железки» по лесной тропе. Выйдя в нужном месте я махнул на прощание гостеприимным жителям Басьяновки и надев рюкзак углубился в тишину леса.

Вскоре к птичьему гомону леса присоединилось привычное жужжание комариных крыльев. И хоть от комаров в горных ландшафтах я успел отвыкнуть, приятно было начать новое приключение. Ведь положа руку на сердце, я мог признаться, что меня всегда более интересовали взаимодействия человека и природы, чем природа без человека.

Треск сучьев за спиной отвлек меня от мыслей. Вот сейчас выпрыгнет на меня рысь и будет… «взаимодействие» человека и природы. Я плотнее прижал к себе лямки рюкзака. Тайга мне нравится больше, чем степь, но привык я за последнее время к горным ландшафтам. И есть плюсы – нет опасности затаившейся в чаще.

Через час я вышел к хорошо обустроенному лагерю. Поражен моим появлением был не только мой друг, с которым мы не виделись семь лет, удивлен был руководитель экспедиции Александр Фёдорович. Сам поступок – приехать в лесную глушь к другу, показался ему вполне достойным, чтобы разрешить мне остаться в лагере. Меня поставили на довольствие и привлекли к археологическим работам.

Археология – это, конечно, не приключения в духе «Индианы Джонса», да и редкие и дорогие артефакты, тоже, как правило, не часто встречаются. То есть ценность объектов, с которыми работают археологи, вещь относительная. Что ценно для ученых – для обычных жителей неприметные и не интересные обломки. Однако в среде обывателей существует мнение, что если археологи, что-то копают, значит ищут золото. И от этого ученые – археологи часто страдают, обывательское мнение делало профессию полевого археолога просто опасной.

Всё это я узнал из рассказов Александра Фёдоровича, который вечерами любил вспомнить, что-либо из своей, богатой археологическими исследованиями, жизни. Все рассказы он сопровождал примерами. Он поведал о том, как неоднократно возникали ситуации, когда особо активные местные жители врывались в лагеря археологов с целью найти золото. И важно уметь убедить разгоряченных (часто алкоголем) людей, что вот та сотня обломков керамики – это и есть результат двухнедельных раскопок.

Ведь их ценность в том, что они могут поведать ученым о жизни наших далёких предков, а не в том, чтобы продать золотые украшения подороже. По остаткам керамики, изредка, украшениям и другим мелочам материальной культуры археологи, в дальнейшем, восстанавливали образ жизни людей живших в древности.

Вот и здесь мы изучали один из древних памятников «Басьяновка», который состоял из кусочков этой самой керамики и датировался поздним неолитом (IV тыс. до н.э.).

Каждое утро студенты под руководством ученых – преподавателей выходили на размеченную площадку и потихоньку: сантиметр за сантиметром погружались вглубь земли и вглубь времени.

С любопытством я отметил, что одним из основных своих инструментов: лопатой, они пользовались не так как мы. Нам лопата была нужна, чтоб выкопать почвенный разрез – шурф и описать слагающие почвенные слои – описать подземную часть ландшафта, поэтому смысл нашей работы: копай глубже, копай быстрее, зачищай лучше вертикальную стенку, чтоб рассмотреть почвенные слои. У археологов копать нужно было максимально горизонтально: копай осторожнее – копай равномерно по горизонтальному слою, чтоб не пропустить археологическую находку.

Поэтому я копал с интересом, хотя и хуже любого студента – археолога.

Пока я работал на раскопе, у меня было много времени подумать. К примеру, мой образ жизни – странствия и познания нового, полностью устраивал меня, но стала сказываться усталость. Реализуя свою детскую мечту о путешествиях, я сталкивался с такими элементами действительности, которые показывали, что за «порогом романтики» дальних странствий много «рифов».

Каждое путешествие со смыслом (экспедиция) содержало длительный период и большой объем неромантичной работы. Например, работы по обустройству лагеря, организации быта, управления людьми, включая поддержание в них бодрости. Или монотонные рутинные работы – здесь это копание, причем копание, не обязательно подразумевавшее находку.

За сутки до окончания работ начальник раскопок договорился в посёлке, чтобы нас забрали из лагеря в четыре утра и отвезли на вокзал. Однако за нами никто так и не приехал. К счастью, умудренный опытом начальник экспедиции приказал демонтировать палатки только в момент, когда за нами приедут, поэтому через два часа ожидания он собрал всех в лагере и принял удар на себя.

- Ребята, как вы знаете, я договорился, чтобы за нами приехали к четырём. Но, как видите, обещание передо мной не сдержали. Тем не менее, я как руководитель отвечаю за всё, что здесь происходит, поэтому приношу вам свои извинения. Сейчас всем отбой, через два часа дежурные готовят завтрак, через три общий подъем. А я отправляюсь с добровольцами в посёлок решать эту проблему.

Вечером вопрос транспорта был решен и через сутки ребята вернулись в город, разъехавшись по своим домам, а я оказался в гостях у Данила.

Я не хотел обременять своего друга незваным гостем – собой, тем более их практика закончилась, но впереди ждала экспедиция. Они должны были провести археологическую экспертизу в районе г. Нефтеюганск. Подобную экспертизу, так же как и экологическую, обязаны организовывать и оплачивать нефтегазовые компании, планирующие постройку новых трубопроводов по линии размещения. Предварительная разведка выявила на одном из участков наличие археологических объектов. Теперь Александр Фёдорович собирал из студентов группу, которая будет проводить оплаченные раскопки в Сибири. Данил вошёл в число тех, кто должен был через неделю отправиться в новую экспедицию, и, зная это, я раздумывал над своим отъездом – в Питер автостопом – денег на поезд не хватало.

- Фёдорович приглашает тебя принять участие в экспедиции, если ты согласен, разумеется, - сказал мне Данил, вернувшись с первого организационного собрания. – Говорит, надёжный ты «полевик», пригодишься в экспедиции.

Без долгих раздумий я согласился. Три недели в экспедиции. Там, где еще не приходилось бывать – в стране нефтяников и газовиков! Да ещё денег заработать!

Пока мы ждали дня отъезда, намеченного на ближайший понедельник, у меня было много свободного времени, и меня потянуло к «перу», я начал писать рассказ про экспедицию в Туву, где Мишка попал на леднике в трещину. Уйдя в работу «с головой», я даже не заметил как пролетела неделя. Пару раз мы собирались в Институте археологии. Последний раз мы загружали фургон на базе «КАМАЗа» экспедиционным «барахлом». Машину забили почти «под завязку»: на дно легли коробки с провизией, потом рюкзаки и некоторые приборы и инструменты; сверху накидали толстые ватные спальники, на которых должны были разместиться участники экспедиции.

Накануне отъезда я позвонил в Питер и поговорил с Мишкой. Друг подивился моим новым планам и напутствовал в дорогу пожеланием не забывать родной город.

Следующие сутки мы провели в «КАМАЗе», разлёгшись на спальных мешках, где-то под самой крышей. Путь от Екатеринбурга до Нефтеюганска был скрашен поеданием арбуза и сном, благо всю дорогу мы провели лёжа.

Я потихоньку знакомился с ребятами всё теснее. Один из ребят, Сашка, оказался жителем закрытого военного города на Урале и знал капитана нашей питерской географической команды КВН! Он учился с сестрой нашего капитана в одном классе, любил холодное оружие и неплохо играл на гитаре.

Второй женщиной была повар, сотрудница института, где работал Александр Фёдорович, и она, в первые же дни приезда, блеснула своими способностями, готовя на костре изумительно вкусные супы.

Быт наш устраивался постепенно, сначала нас выгрузили в старом лагере, от которого было далеко до места раскопок, но зато был обустроен бивуак.

Тем не менее, спать в палатках стало холодно. Сентябрьскими ночами случались заморозки.

После завтрака и обеда большая часть группы уходила на раскопки. В лагере оставались дежурные в помощь повару.

Возвращавшуюся с раскопа группу всегда ждало горячее питание, что было немаловажно в условиях севера. Руководителем было санкционировано три праздника: приезд, отъезд и день рождения Данила.

Вечерами мы пытались развлекаться, как могли. Часто Сашка играл на гитаре.

Особенно радовали в репертуаре «Чайфы», к которым я успел привыкнуть за годы практик с Сергеем. Старые археологи рассказывали байки и, в один из вечеров, зашёл разговор о возможности разведения огня по древнему способу – трением.

Мы с Сашкой вырезали палочку, нашли той же породы доску, о которую планировали её тереть. Смастерили «лук», который позволял вращать палочку сильнее и интенсивнее, чем ладонями. Подобрали кусочек древесины, которой прижимали верхний конец палочки, и при всеобщем скоплении участников экспедиции попытались развести огонь. У нас здорово получалось просверливать доску, о которую терлась палочка, от трения даже шёл дым, но ни одного уголька так и не образовалось. К эксперименту подключились все экспедиционеры, включая наших руководителей. Но результат был всегда один: ровная дырка в доске, будто просверленная дрелью, дым и всё. За два дня эксперимент всем надоел и консолидировано пришли к выводу: одной теории для получения огня трением недостаточно.

Тем временем, переговоры с местной администрацией г.Нефтеюганска, который был «всего» в сорока километрах от нашего лагеря на запад, завершились успешно, и настал день переезда. Если на ходьбу до раскопа от первого лагеря уходило почти сорок минут ценного рабочего времени, то второй лагерь был разбит в ста метрах от раскопа. Туда нам привезли вагончик, в которых, обычно, живут строители. За сутки археологический художник (при моём участии) соорудил нары, так, что практически вся группа переехала в вагон. Всё начальство – археологи со стажем, не стали менять свободу палаток на теплоту и комфорт вагончика, но забрали у нас ненужные теплые спальники.

Для меня оставшаяся, большая, часть экспедиционных работ превратилась в строительную.

Дело в том, что работа археологического художника начинается с момента обнаружения археологических находок, которые он зарисовывает для отчета (такова традиция в археологии). До этого момента – это человек, который отлично владеет топором. А так как новый лагерь ещё не был обустроен, находок пока не было, фронт работ у нас был обширный.

Решив проблему с домиком обеспечивающим комфорт сна, мы начали сооружать ёмкость для воды. Выкопали в земле квадратную яму в песчаной почве, углубившись на метр. Дно и стенки утрамбовали и очистили от камней и выстилали полиэтиленом. На следующий день приехала машина, снабжавшая нефтяников питьевой водой и наполнила наш «колодец». А мы уже занимались постройкой следующего сооружения: полевого туалета типа «сортир». Опять яма. Деревянный остов и крыша. Стены и дверь из больших кусков клеёнки.

Еще первые посетители не успели опробовать наше творение, а мы уже обустраивали столовую: стол, скамьи, навес.

Стремительно портившаяся погода переключила нас на другую работу, которую мы делали оставшиеся дни. Дождь – больше враг археологических работ, чем друг. Хоть вода и может вымыть что-то новое на поверхность, идентифицировать временной период которому принадлежит предмет будет сложно. Ну, а стремительный поток воды способен, вообще, смыть находку. Поэтому главной задачей стало сооружение навеса над всем раскопом.

Теперь я работал среди всех студентов, и они не преминули шутливо спросить:

- Поехал в Сибирь в «навесостроительную» экспедицию. Стоило?

Конечно, стоило. Во-первых, я видел новые земли, во-вторых, еще больше знакомился с археологами и их исследованиями, и, в–третьих, зарабатывал деньги на отъезд.

Монотонность нашего быта прерывалась выходными, в ходе которых мы тоже работали, но меньше, и в этот день посещали баню.

Это был целый процесс.

Начальник выдавал каждому немного денег, с рекомендацией потратить их на баню, чебурек и бутылку пива (кваса, чая и пр.).

Чтобы добраться до города, мы выходили на трассу, пролегавшую в десяти метрах от лагеря и, чаще всего, уезжали с вахтовыми автобусами в Нефтеюганск.

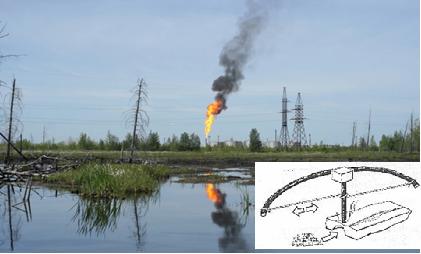

Возвращались в лагерь обычно в темноте, но в пределах видимости горели факелы с нефтяных вышек, сжигающих попутный газ. Факелы горели постоянно и были своеобразными маяками.

Период дождей вступал в свои права. Дождь лил по много часов в сутки. Навес ещё на закончили, но раскопки нельзя было прерывать. Тогда, прямо на раскоп, всем промокшим работающим дежурные приносили котёл с горячим чаем. В чай добавляли немного спирта – получался таёжный грог, лучшее средства для согревания.

Механическое сколачивание навеса над раскопом давало много времени на раздумья.

Я всерьез задумал поступить в аспирантуру. В 1999 году я стал членом Русского географического общества старейшей в нашей стране общественной организации. Но само общество еле сводило концы с концами. Перестав быть частью Академии Наук, после развала СССР, оно перешло на самофинансирование. Хотелось работать в Обществе в области географического просвещения. Приходили мысли о второй половинке. Кто она? Может, она рядом, а я её просто не вижу? Радовало, что есть друзья.

Ночами, шурша по стенкам палатки, сползали листья – северная осень была в разгаре. Периодически слышались крики улетающих птиц. В один из дней выпал снег.

Из праздников запомнился день рождения Данила. Изюминкой праздничного стола в этот день стал экспедиционный торт. Рецепт прост: в размельченное печенье вливается вареное сгущенное молоко. Перемешанной массе придаётся форма торта, при желании блюдо украшается ягодами или сухофруктами. Лакомство не только вкусное, но и питательное.

За время раскопок, к радости археологов, были обнаружены не только осколки керамики, но и остатки сгоревшего жилища (селище). Все находки были закартированы, зарисованы и тщательно упакованы.

Отъезд был организован чётко: за нами прислали машину, довёзшую нас до поезда. В суровой компании нефтяников – сибиряков мы отправились домой. В Екатеринбург.

Напоследок, в лучших традициях «полевиков», продукты оставшиеся после экспедиции были разделены между членами экспедиции. Был и еще один повод порадоваться. В редакции одного екатеринбургского журнала обещали в ближайшее время опубликовать рассказ о наших приключениях в Туве.

В ночь перед отъездом из дома моего друга я см удовольствием прочитал в его библиотеке книгу «Маленький принц». Особенно мне бросилась в глаза строчка про одного из героев книги – Географа, который объясняя маленькому принцу, кто такой географ произнес: «… географ… слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы». Не хотелось бы, чтобы моя жизнь географа – путешественника превратилась в жизнь такого географа, думал я, засыпая в последнюю ночь перед отъездом в Санкт-Петербург, не зная как дальше сложится жизнь.

Свидетельство о публикации №217100800892