Псковская модель - две жизни

- А сколько заплатят?

Я почти согласился, ведь не каждый день появляется возможность получить деньги за полевые исследования. Профессиональный заработок.

- По триста долларов за все исследования, - Сергей – однокурсник Коли и человек, окончивший географический факультет на год раньше меня, уже несколько лет работал в НИИ Лесного хозяйства, куда пришёл запрос от шведского учёного с предложением поучаствовать в исследованиях лесных экосистем. Безуспешно прозвонив своих друзей, в том числе Колю – его предложение, составить ему компанию, дошло до меня.

С момента последней моей экспедиции прошло два года. Вернувшись из археологический экспедиции в Сибирь, и из экспедиции в Туву, я завертелся в круговороте обыденности. Необходимость зарабатывать деньги отодвинула романтику путешествий в сторону. Годом раньше – летом, вместо «поля» я устанавливал сантехнические пластиковые трубы на базе отдыха в пригороде Санкт-Петербурга. В конце концов, владельцы базы «кинули» всю бригаду на деньги, так и не выплатив оговорённую сумму в полном объеме.

Поэтому, рассматривая варианты работы этим летом, я был обрадован возможностью не только попутешествовать, но и заработать деньги при этом. Мои друзья–географы тоже не сидели на месте. Коля второй сезон подряд отправлялся на север в город Лабытнанги с экспедицией геологов. Серёга, в студенчестве мой сосед по общежитию и одногруппник, помогал организовывать практику Дмитрию Викторовичу для студентов кафедры страноведения, и на днях должен был уехать на Кавказ. Мишка уехал на Алтай, продолжая исследовать под руководством Григорьича горные ледники. Юрка, наш друг эконом-географ, с которым вместе проходили военные сборы, был в городе, но зимой планировал поехать в Антарктиду.

Мне также хотелось вновь прикоснуться к миру природы, науке и путешествиям. И оторваться не только от обыденностей, но и от виртуальной жизни, в которую я погрузился за год. Эта жизнь была насыщена не только игрушками – «стрелялками», но и общением в чатах. Хотелось оторваться от виртуального мира и вернуться в реальность, причем реальность приятную.

Пер Ангельстам шведский ученый–биолог получил от Всемирного Фонда Дикой природы (WWF) грант для исследования биоразнообразия лесов бореальной зоны Европы. Один из ключевых участков исследования планировалось разместить в Псковской области. Его ученик – Даниэль, изучавший не только его методику исследований, но и русский язык, специально приехал к нам, чтобы разъяснить, в чём суть этой самой методики.

Из его рассказа, на ломанном русском языке, мы поняли следующее.

- Швеция страна хорошо изученная и не менее хорошо освоенная. Практически каждое дерево занесено в электронную базу данных. Леса очищены от ветровалов, в лесах не валяется и не гниёт древесина. Хорошо ходить по шведским лесам – парк, а не лес! Но выяснилось, что расчистка леса приводит к классическому нарушению баланса экологической пирамиды. Нет гниющих деревьев – нет жуков древоточильщиков – число дятлов сократилось до минимума. Нечего им есть.

Теперь перед Пером и его командой ставилась задача найти золотую середину – какое соотношение различных видов живых существ и неживых элементов экосистемы нужно, чтобы поддерживать необходимое биологическое разнообразие и при этом по лесам Швеции можно было ходить как по паркам.

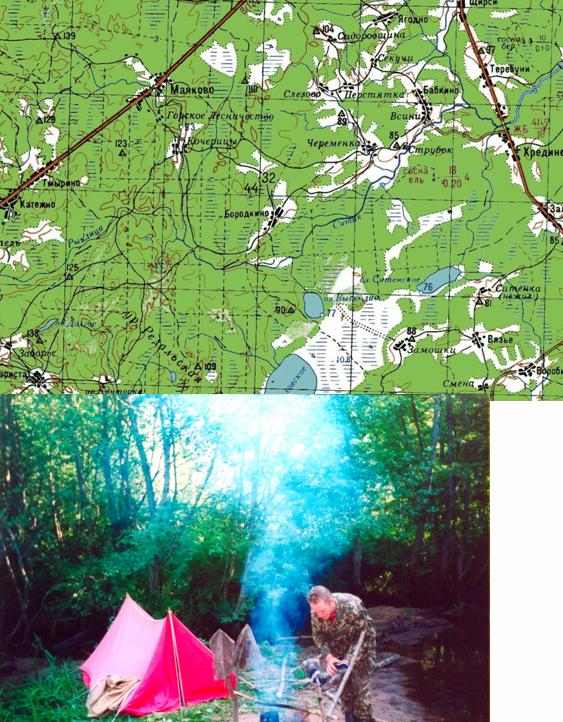

Мы с Сергеем составляли одну из многочисленных групп, которые по стандартной, разработанной Пером методике описывали различные биотопы северных лесов в разных странах Европы. В нашей стране предполагалось два района исследования: один в Псковской области, в районе, где НИИ Лесного хозяйства проводил исследования по своей программе, второй в Республике Коми, в районе национального парка «Югыд Ва».

В Псковской области НИИ Лесного хозяйства на выделенной территории уже несколько лет изучали рациональное использование лесных ресурсов. Сергей работал в модельном проекте «правильного» лесопользования уже два года, и каждый летний сезон проводил в этих местах.

Работая в последние годы, черти где, и бог знает кем, я, буквально, раздваивался. В одной жизни, реальной – я зарабатывал деньги. В другой продолжал мечтать.

Неким компромиссом двух жизней стал Интернет.

Так же от серых будней обыденности спасало чувство юмора. Закончив выступать за факультетскую команду КВН я начал сотрудничать с юмористической газетой «Колесо смеха». Хотелось получать удовольствие от жизни, но получалось это с трудом.

Поэтому после предложения Сергея принять участие в исследованиях и обсуждения финансовых условий, с удовольствием достал с антресолей рюкзак – потёртый «Ермак», выпросил у Мишки красную палатку, в которой коротал ночи в экспедиции в Туве и, с удовольствием, погрузился в полевую жизнь исследователя–эколога.

С Даниэлем, которому было примерно столько же лет, сколько и нам, мы встретились в городе Струги-Красные в офисе WWF «Проект Псковский модельный лес». Он выглядел словно сошедший со страниц книги Жюля Верна французский географ Паганель. В широкополой шляпе, походной одежде с биноклем на груди и полевой сумкой на плече.

Пожалуй, от Паганеля его отличало только наличие бородки и, разумеется, шведское происхождение. В офисе он ввёл нас в курс дела. Что немаловажно, здесь же он нам дал и деньги, которые мы с Сергеем по взаимному согласию спрятали в местный сейф. Деньги приятнее получать, когда выполнишь работу, да и зачем они нам в лесу?

Офис с сауной был нашим последним цивилизованным пристанищем, на следующий день мы должны были уехать в район полевых исследований. В нём мы могли расслабиться перед отъездом в глушь псковских лесов.

Южная тайга, где мне еще не приходилось бывать, была богата жизнью. Первое, чем я был поражён – огромными гнёздами величественных аистов встреченными во время езды в автобусе.

Вообще, после большого города, неспешная жизнь провинции произвела на меня очень приятное впечатление. Её спокойный и размеренный темп успокаивал нервы. Бесхитростность и естественность местной жизни проиллюстрировала продавщица местного магазинчика, куда мы зашли за покупками. Пока мы выбирали товар, она сняла тапок с ноги и раздавила прямо перед нами на прилавке бегущего куда-то таракана.

Съехав с шоссе, мы, наконец, прибыли к месту нашей дислокации. Среди домиков маленького поселка Маяково, в Горском лесничестве, примостился дом местного лесника, где нам и предстояло базироваться.

Двор был относительно большой: дом для хозяев, дом для гостей, баня, хозяйственные постройки. Ещё во дворе стояла ярко-красная пожарная машина. Через пару дней, во время дождя вся краска стекла на землю. Водоэмульсионная краска позволила пройти техосмотр и сошла с первыми каплями дождя.

Ночевать нам приходилось в комнате без мебели, зато с печкой. И хотя было довольно тепло, нам она сослужила хорошую службу. Печь мы использовали не только для обогрев, но и как оружие против комаров.

В течение дня в дом набивались стаи комаров мешающих уснуть. Поэтому перед сном мы поджигали в топке печи смолистые ветки сосны и елки, и почти полностью прикрывали вьюшку. Дым заполнял помещение, начиная с потолка. Но так как мы лежали практически на полу, мы оставались в незадымленной зоне. Ветки прогорали и большую часть комнаты окутывал «кумар» из печи. В течение ночи он улетучивался, но комары, отравленные дымом, хоть и летали, но о еде, то есть о нас, не помышляли.

Кроме того, в день приезда мы договорились с местной жительницей и покупали у неё свежую сметану и молоко.

Уже через день после прибытия мы, под руководством Даниэля принялись за работу. По методике она не сильно отличалась от наших ландшафтных исследований.

Было выбрано несколько типовых ландшафтов: лесные, болотные, вырубки и т.п. В каждом, для репрезентативности, заложено по нескольку квадратов.

Каждый квадрат имел размерность километр на километр. Внутри квадрата через каждые сто метров проводилось описание природного комплекса по стандартным признаком: преобладающие виды растительности и её характеристика, наличие следов фауны, наличие древесных грибов, вредных насекомых и проч. На одно описание уходило около 15 минут, но, учитывая, что в квадрате было несколько описаний, а также считая время на дорогу до этих квадратов…

Пока мы ходили с Даниэлем – мы описывали ближайшие ландшафты.

Время в дороге к точке описания и обратно мы использовали на общение с нашим шведским коллегой.

Он очень радовался бурелому, преграждавшему наш путь: для него, романтично настроенного, эти нагромождения, заставлявшие нас искать обходные пути и терять драгоценное время, были символом настоящей тайги.

Он очень удивлялся ужасному качеству российского «автобана», и никак не мог понять из наших объяснений, почему «откат», благодаря которому побеждают строительные компании, не затрудняющие себя постройкой качественной дороги, лучше «хорошего автобана» для всех водителей и для страны.

Дивился Даниэль и нашим пословицам, с его слов, слов человека, который, кроме родного шведского, изучал еще и русский язык, они были более живыми. Мы услышали от него только одну шведскую пословицу, которая посвящалась его учителю Перу.

- Пер – человек, у которого много железа в огне.

Подразумевался широкий интерес и разброс дел Пера, который как средневековый кузнец положил в огонь много заготовок, чтобы сделать железные вещи, и вынужден успевать делать всё в короткий срок.

Как нам рассказал лесник, этот год был «клещевым» - клещи встречались чаще обычного. Сам клещ опасности не представлял – напьётся и отвалится. Но среди их огромного количества встречались клещи – разносчики энцефалита.

Сначала клещ укусил Даниэля. Мне пришлось вытаскивать присосавшееся насекомое из руки. Клещ держался за кожу длинными лапками. Я пытался вывернуть ему лапки (по аналогии с выворачиванием рук у человека), но Даниэль вовремя поправил меня, сказав, что таким способом я оторву клеща, а лапы останутся в теле человека. Вырывать надо было только по направлению лап. Клеща удалось вынуть без проблем, в отличие от Сергея, которого позже тоже укусил клещ. В случае с Сергеем, клещ сумел втянуться в кожу глубже и оторвать его получилось только без лап. До этого мы, по дедовскому рецепту капали в место укуса растительное масло. По идее, капля масла перекрывает клещу кислород, после чего он должен был вылезти. Но этого не произошло, зато тельце насекомого стало после этого столь скользким, что его практически невозможно было схватить пинцетом.

В последующие выходы с Даниэлем мы узнали, что его классное личное снаряжение досталось ему бесплатно. После первых покупок он выслал фотографии использования снаряжения, производителю в качестве рекламы, за что остальные вещи ему были подарены.

Перед отъездом Даниэля, во время вылазки в лес мы узнали о его отношении к нам. Квадрат, в описании которого он принимал участие был расположен значительно дальше предыдущих, только на дорогу туда и обратно у нас ушло больше шести часов. Возвращаясь затемно к домику, где мы обитали он, поминутно спотыкаясь о коряги, сказал.

- Я думаю российские исследователи самые выносливые в Европе!

На вопрос, почему он так думает, он рассказал, что работники, нанятые для аналогичных исследований в Европе, ходили в лес строго по расписанию. Для них время дороги – это тоже время работы. С учетом этого, квадрат, описанный нами за день, они бы описывали несколько дней, каждый раз тратя на дорогу часы работы.

Спустя несколько дней мы проводили Даниэля. Он передал нам все знания и отправился в Швецию, чтобы через несколько недель вернуться с той же обучающей миссией в леса Коми. Как сказал Даниэль, благодаря нам он осознал важность ландшафтоведения и географии, как науки позволяющей подходить комплексно к экосистемным исследованиям.

Шум отъезжающего автобуса, уносящего Даниэля, озвучил окончание целого этапа наших исследований У меня же после нескольких дней работы сложилось впечатление, что мы здесь уже месяц.

Наш домик наполнялся: приехала зоолог, энтомолог… В день их приезда было необычно видеть целое скопление людей – успели мы от них отвыкнуть. Скучно в домике не было. Мы же в каждом маршруте выкладывались по полной, и кроме сна оставалось только одно нереализованное желание – хотелось в баню.

Впрочем, впереди у нас были дальние маршруты. Сергей назвал их «выкидухи» - выкидываемся в маршрут с ночевками в поле.

Уходя в первый двухдневный маршрут, мы не знали, что он продлится в два раза больше.

Мы планировали описать три участка в пределах характерных ландшафтов, отсутствующих в непосредственной близи от нашего домика.

Первый день мы посвятили ходьбе. Участок находился далеко не только от Маяково, но и от всех транспортных артерий, поэтому весь день мы упорно шли сквозь лес к месту исследований.

К этому времени наше с Сергеем взаимопонимание достигло пика. Приняв решение ставить лагерь, мы без обсуждений вместе искали дрова. Потом Сергей разжигал костер и готовил ужин, а я ставил палатку и натягивал кусок полиэтилена–тента для нашей палатки и всё это делалось без единого слова.

Второй день «выкидухи» проходил по сосновым лесам. Именно их не было в районе Маяково, и к ним мы и стремились. Сосновые боры были намного лучше тёмнохвойных – светлые, продуваемые, легкопроходимые.

Вечером после описания мы разбили лагерь на маленьком островке реки Ситня. Это была великолепная стоянка на песчаном островке. По берегам жили своей жизнью настоящие «псковские джунгли»: всю ночь кричали птицы, особенно отличался филин, громко ухая прямо над палаткой.

Утром мы разглядели огромный ясень, перегородивший реку, сваленный бобрами.

- Хорошо, что ночью на нашу палатку они ничего не свалили, - пошутил Сергей.

Учитывая огромное количество бобриных троп вокруг нашей стоянки, напоминавших трассы для бобслея, шутка была актуальна.

Дальнейший путь завёл нас в болото, где мы не могли ориентироваться по признакам местности. Пришлось идти по азимуту.

Вокруг нас роились целые тучи крупных слепней и паутов. Их плотность была такой высокой, что стоило несильно махнуть вытянутой рукой, как в ладони оказывалось четыре–пять штук. Эти насекомых вызывают настоящую панику у коз и коров из-за больных укусов. Нас же они беспокоили меньше. Несмотря на угрожающе громкое жужжание, слепень не может укусить сразу после посадки, ему нужно кусочек свободной кожи. А за счет громкого жужжания отслеживался он довольно легко. Главное было не останавливаться. И мы не останавливались.

Отбиваясь от слепней, обходя топкие места мы, в итоге, промахнулись мимо нашей цели – посёлка Замошки и сориентировались только у следующей заброшенной деревни – Ситенка. Получалось, что мы прошли несколько лишних километров, и, чтобы не нарушать программу, следовало сделать еще одну незапланированную ночевку. В этом случае раскладки продуктов у нас не хватало.

К счастью для нас, Ситенка оказалась не полностью заброшена. Бабушка, живущая в одном из домов, сказала, что в трёх километрах отсюда есть ещё один поселок - Вязье, в котором живёт относительно много народу и возможно кто-нибудь продаст нам еды.

Среди двух десятков человек, встреченных там, только один оказался не дачником, а самым что ни на есть настоящим «аборигеном».

Он сидел взлохмаченный и босоногий на завалинке своего огромного, чуть покосившегося дома.

Мы обратились к нему с просьбой продать что-нибудь из еды.

- Картошки? Не дам. А вам сколько?

- Три килограмма…

- А-а-а! Ну, три дам…

- А молока ещё не продадите?

Мужик исчез за домом и через пять минут вернулся с ведром картофеля и двухлитровой бутылкой молока.

Не зная местных расценок, мы дали ему пятьдесят рублей.

Судя по его эмоциональной реакции сумма превосходила его ожидаемый доход.

- Да, забирайте весь картофель!

Мы взяли ещё пару килограмм и попросили немного масла.

Через пару минут он принёс треть бутылки подсолнечного масла.

Мы дали ещё десять рублей.

Тогда мужик радостно всплеснул руками и притащил ещё полтора литра молока и бутылочку топленого сала.

- Пора уходить, - прошептал мне на ухо Сергей. – У меня сейчас деньги кончатся.

Очередной лагерь мы разбили на берегу верхового болота. Два часа идиллии: всех комаров и слепней сдувало ветром и на фоне великолепного заката, в полной тишине, мы ели варёный картофель и запивали его молоком. Здесь же удалось искупаться и помыться.

К темноте полчища комаров загнали нас в палатку, где мы отлично выспались на теплом сфагновом покрывале под громкий концерт болотных жаб.

Позавтракали мы простоквашей и приступили к описаниям с твердым намереньем вернуться сегодня домой. В этом районе Псковской области лес изобиловал представителями фауны. Нам встретились следы лося, кабана, медведя. Над головами весь день кружили ястребы.

Уже в темноте, проплутав по зарастающим тропинкам, несколько часов мы вернулись в наш домик в посёлке.

Мой напарник Сергей был человеком необыкновенным. В нем сочетались страсть к научному познанию с видением мира через призму христианских ценностей (например, он перед каждым приемом пищи молился, каждую неделю постился). Мне было сложно понять, как уживается в моём друге христианские догматы и чувство научного поиска.

Что мне нравилось в экспедиции с Сергеем, так это то, что начальниками мы были себе сами. Наше руководство основывалось на опыте полученном при работе со своими учителями. Типичным примером был рацион нашего питания. Фактически он ковался годами… Перед выездом в поле мы встречались на городском рынке с заранее составленным списком продуктов. Необходимые: соль, сахар, растительное масло, чай. Крупа для утренней сладкой каши, крупа для солёных каш. Еда на перекус. Сладости, чтобы повысить тонус и компенсировать трату углеводов. Консервы – тушеное мясо (ГОСТ), сгущённое молоко (ГОСТ). Макароны и суповые наборы. Сухари. Всё в объёме, соответствующем количеству приёмов пищи и режиму полевых условий. В Маяково докупали овощи – лук и картофель. Для ежедневного потребления: хлеб и молоко.

В один из дней Сергей сказал, что к нему скоро приедут его друзья. Но друзья не по месту работы в НИИ, а по религии.

Они прибыли на «Жигулях» первой модели.

- Артемий! – представился водитель, высокий и подтянутый парень в камуфлированной форме: бывший десантник, бывший милиционер и совершенно «безбашенный» водитель.

Второй был невысокий мужчина с бородой и скромной улыбкой на лице, которому скорее подошла бы не мирская одежда, а церковная ряса. Род его занятий друзья определили как «божий человек».

Глядя на друзей Сергея, я понимал – эти люди живут чуть ли не в параллельном мире от меня.

Впрочем, приехали они с конкретной целью – посетить обитель Мардария – пустынного жителя, жившего уединенно в местных лесах в конце XVIII в. В настоящее время его уединенная обитель была местом паломничества православных христиан.

В районе обители стояла часовенка и поддерживалась его могила. Из оригинальных вещей остались огромные каменные жернова для перемолки хлеба. С учетом того, что Мардарий жил в десятке километров от ближайшей деревни и умер в 1765 году, было не ясно, как там эти жернова оказались. Добраться сюда и сейчас представляло проблему, а тогда… прикатить жернова по тропинке? Это вызывало уважение.

Через день друзья Сергея уехали по другим православным святыням, а нам удалось принять баню, гостеприимно растопленную хозяевами.

Когда объем выполненной нами работы перевалил за половину, мы сделали отдых и съездили в город. Но цивилизация атаковала нас шумом, суетой, грязью, так что отдых получился очень относительным. «Лесная жизнь» тянула к себе больше. Еще раз убедился, что мы живём на две жизни.

В первой суета, беготня, безумные мечты и амбициозные проекты, попытки найти себя и не только. Во второй – тишина и физическая усталость, радость простым вещам и элементарному уюту.

В одной пиво, загорелые тела девушек. В другой – молоко, плотный костюм от комаров и дождей, накомарник.

Единственное, что произвело приятное впечатление в ходе поездки – прочитанная книга, которую я успел пробежать глазами – её каждый вечер читал Сергей. Д.Хэрриота – писатель–ветеринар дал определение счастью как «когда твои дети растут на твоих глазах». Стало немного грустно, что жизнь человека так коротка. Время утекает, а ведь хочется многого успеть.

После возвращения из города мы вновь адаптировались к лесному образу жизни.

Зачастившие дожди мешали описывать зарастающие лесные вырубки. Молодые поросли березы и ольхи, здесь росли столь плотно, что при ходьбе по азимуту мы вынуждены были проламываться сквозь настоящие стены мокрых деревьев собирая с их листьев всю влагу. Для защиты от дождя я использовал резиновый костюм химзащиты: тяжелый, но совершенно герметичный. Застегнув его на все пуговицы и заклёпки, я чувствовал себя настоящим аквалангистом: после прохождения вырубок вода стекала с него ручьями. Сергей одетый в обычный плащ – промокал насквозь.

Организовали ещё одну «выкидуху» и на этот раз уложились в запланированные три дня. В самом конце маршрута, на одной из вырубок мы почти наскочили на крупного лося; не услышавшего и не учуявшего нас из-за сильного ветра. Столь крупное животное, да еще на свободе производило серьёзное впечатление.

В последние дни исследований из-за накопившейся усталости я с наслаждением ложился спать предвкушая посещение другого мира – мира полного мистики и тайн – мира снов.

- На, это твои, - отперев стальную дверцу сейфа в офисе WWF, Сергей достал деньги и протянул мою долю. Деньги, полученные за проведенное исследование! С гордостью и грустью, что все закончилось, я спрятал деньги в карман и начал планировать свою предстоящую городскую жизнь дальше.

Свидетельство о публикации №217100800900