Возвращение

«Экологический туризм – это природно-ориентированные путешествия и активный отдых в природных ландшафтах в целях знакомства с объектами природы культуры, включая природоохранные аспекты и уважение интересов местного населения».

- Неплохо, неплохо, - наконец проговорил Дмитрий Викторович, прочитав скорректированное мной определение. Собственного говоря, основа определения была его, я лишь добавил несколько фраз, когда он предложил более точно сформулировать название туризма, особенностям которого мы обучали студентов на Приладожской станции. В определении было главное: объект интереса – природа, познавательная и природоохранная составляющие и не менее важный аспект – интересы местного населения, часто игнорирующиеся туристскими фирмами.

- Ну, ладно… - мы с командором надели сапоги, и уже через сорок минут с пятью студентами возводили переправу на остров Сосновый, один из многочисленных островов шхерной части Ладоги. Экологическая тропа студенческой бригады, по которой им предстояло провести отчетную экскурсию в ходе практики, проходила по этому небольшому островку в ладожских шхерах.

В таскании бревен выделялся мощный Влад, мелькала оранжевая бейсболка постоянно шутившего Андрея – обычные студенты, как и в мою бытность.

Доволен был я и тем, что спустя годы после окончания Университета вернулся в лоно альма-матер.

Год назад я поступил в университетскую аспирантуру планируя написать диссертацию, связанную с рациональным использованием рекреационных ресурсов Русского севера.

После получения диплома значительная часть времени была посвящена попыткам заработать на жизнь и определиться со своим будущим.

Ни первые, ни вторые не были особо успешны. Хотя иногда удача улыбалась мне. Работа грузчиком приносила определенный доход, но для нее не надо было учиться в университете. Те же мысли приходили когда я выполнял функции чернорабочего, например, копая дренажные канавы в пригороде.

Интересней, но значительно более редкой была работа на политических выборах. Работа в период выборов в С-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях закаляла нервы, учила общаться с людьми и проходить сквозь двери, несмотря на домофоны.

Ещё более интересной и в финансовом, и в интеллектуальном плане были работы связанные с туризмом. Я помогал организовывать экскурсионные программы для школьных групп из Москвы и Екатеринбурга. Эта работа приносила доход, и из-за специфичности туризма в России по настоящему была экстремальной. Но туризм со школьниками явление сезонное – связанное с каникулами.

Почти на три года для меня (и моих друзей) наступило своеобразное безвременье – этап, когда я находился в непонятном социальном и семейном состоянии. В это время у меня отсутствовало постоянное жилье, постоянная работа, цель в жизни и вторая половина. Зато постоянными были друзья, попытки найти себя и ожидание чего-то важного. Каждый день был похож на предыдущий своей неопределенностью. Три года были наполнены странными событиями, работами и времяпрепровождением.

Широкая волна компьютеризации не прошла мимо меня и друзей. Почти пол года я тратил вечера на общение в чатах. Пару месяцев мы с друзьями играли по сети в «Counterstrike». Пиком временной игромании стал суточный марафон, который мы начали вечером в компьютерном классе на работе, продолжили в ночном клубе и завершили утром в компьютерном классе к приходу начальства. После этого мы поняли, что это явный перебор и интерес к виртуальным игрушкам стал сходить на нет.

Несколько раз мы встречались студенческими компаниями с Колей, Мишкой и лазали по крышам, заброшенным домам и заводам. Проводили мониторинг объема употребленного пива в течение года. Строили планы по открытию своей фирмы по продаже картофеля и даже зарегистрировали собственную общественную организацию, которую пришлось в дальнейшем ликвидировать за отсутствием реальных проектов.

Пытаясь найти жилье, я ночевал в квартирах друзей, в летнем дачном домике в Мартышкино, снимал комнату в Колпино.

Я находил временную работу, где предоставлялось жильё: геодезистом в Приозерске; устроился в информационный центр «Мемориал», в котором участвовал в организации выездной выставки в Воронеж.

Попыткой попасть на оплачиваемую работу стало получение должности менеджера по продажам полипропиленовой тары в коммерческой фирме. Вечерами с работы нас выгонял директор – мы с неудовольствием уходили – рабочего времени катастрофически не хватало. Но за явным плюсом работы – хорошей зарплатой был минус – осмысленной жизни за её пределами практически не оставалось.

Настоящей отдушиной был профессиональный праздник – День географа, прирученный ко дню основания первого географического института в стране. Каждый год этот праздник кочевал из помещения в помещение, варьировал в пределах недели, но единым было одно, то что здесь в один из декабрьских дней несмотря ни на что собирались поколения географов: от первокурсников до выпускников разных лет. Годы проведенные в университете, полевые практики со студентами разных курсов создавали для меня практически родную атмосферу в которой я растворялся на несколько часов без остатка.

Нельзя сказать, что я отрывался от науки и университета полностью. За эти годы я ездил в экспедиции, участвовал в конференциях, писал статьи, но всё же работал явно не по специальности. Так что логичным шагом для меня стало решение поступить в аспирантуру.

В науке многое зависит от руководителя, поэтому я вернулся к своему бывшему (да и фактическому в эти свободные годы «безвременья») «шефу». За прошедшие годы он ушёл с кафедры физической географии, чтобы возглавить недавно образованную кафедру страноведения и международного туризма, аспирантом которой я и стал.

Престижность этой кафедры среди абитуриентов была высока. Одно слово «международный туризм» рисовало перед взором молодых людей горы, причем горы золотые. Но фактически кафедра только нарабатывала учебную программу, формировался постоянный педагогический состав.

Родная база физико–географов в Кузнечном стала полигоном, где преподаватели обучали студентов-страноведов основам экотуризма и старались заложить основы экологического мировоззрения. Ландшафтные исследования местной территории предваряли проектирования экотроп.

Я же, будучи аспирантом, помогал в проведении практики. И как мне не нравилось время практики во время студенчества, я вольно и невольно видел изменения в студентах. Мои наблюдения начались раньше, чем мы пришли на базу.

Для нас сорокаминутный путь с рюкзаками от электрички до базы был Процессом, во время которого мы отрывались от города и с удовольствием погружались в неторопливость загородного бытия. В этот же раз я не успел и рта раскрыть, чтобы предложить спокойное организованное шествие до базы, как подавляющее большинство студентов сойдя с электрички заполнило машины такси и исчезло в клубах пыли. Оставшиеся – ждали своей очереди – таксисты обещали скоро вернуться. Они и объяснили, что главное – быстрее занять лучшие комнаты в бараке.

Готовясь к поездке в Кузнечное, я всерьез думал заняться написанием диссертации, так сказать по горячим следам. Тем более, что часть диссертации посвящалась развитию экологического туризма, но увы. Уже здесь увидев пачку бумаг на моем столе, Наталья с которой мы проходили снегомерную практику (уже защитившая кандидатскую диссертацию) с сочувствием и пониманием сказала.

- Да-а, в Кузнечном писать не получается. Сколько раз пыталась, – все бумаги увозишь обратно необработанными.

Уж она то в этом вопросе была специалистом. Она руководила ландшафтной частью практики по экотуризму не первый год.

В дневное время почти постоянно возникала необходимость бегать на тропы консультировать студентов. В то же время интеллектуальная работа по написанию диссертации, требовала время на сосредоточение. Вечером же соседи преподаватели устраивали интеллектуальные посиделки с «возлияниями», это было и интересно, и полезно, и приятно. Но получалось, что времени на написание диссертации не оставалось.

В конце концов, я отказался от посиделок.

Будучи аспирантом, т.е. «полупреподом – полустудентом», я был желанным гостем и в студенческом бараке. Здесь «отдавали дань Бахусу» более серьезно и не так акцентировались на интеллектуальной составляющей посиделок. Пришлось отклонить предложения и студентов.

В итоге и преподавателями, и студентами я был уличен в антисоциальном поведении. Только дети не имели ко мне претензий и не обижались на меня. Вообще, Кузнечное напоминало детский сад: тут бегала целая стайка преподавательских детей. Год от года, приезжая в Кузнечное с папами, мамами или бабушками и дедушками, они с легкостью впитывали знания, предназначенные для студентов. На второй или третий год, эти дети, гуляя по лесу, запросто консультировали студентов определяя с ходу растения и рассказывая историю этих мест, будучи на десять или больше лет младше их.

Взрослели они в этих местах не по дням, а по часам.

Когда один из детей увидел, двух курящих преподавательниц, он, не долго думая, назидательно сказал.

- Курить вредно. Хватит курить!

- Так! Шоколадок больше не даём, - не задумываясь, ответили ему женщины.

Пробегавший в этот момент другой ребёнок среагировал моментально.

- А я не запрещаю вам курить. Курите! – остановившись, сказал он. А глаза продолжили фразу – «дайте мне шоколадку!».

Со времён моего студенчества из преподавателей остались только Наталья, да Дмитрий Викторович. Командор полностью сохранил свои ведущие качества: энергичность и педагогическую активность. Осталось у него и рассеянность, свойственная профессорам. Он постоянно, что-то терял, в многочисленных карманах своей жилетки. Только прохлопав все карманы, он находил пропажу. Самой большой его потерей стала потеря дня. Он каждый день делал заметки в своём полевом дневнике, но однажды выяснилось, что он забежал на день вперед. Куда делся один день мы так и не поняли.

Две недели практики пролетели очень быстро. В завершающие дни бригады подготовили сдачу экологической тропы, включавшую в себя природоведческую экскурсию.

На сдаче тропы мы, превратившись в группу туристов заинтересовавшихся экзотическими Приладожскими ландшафтами из гипотетической страны «Индобразилии», внимательно слушали рассказ студентов, смотрели на качество оборудования тропы, задавали вопросы и оценивали гостеприимство и анимацию.

Последняя состояла из мифов, придуманных студентами, дабы развлечь экскурсантов на тропе, и неких театрализованных представлений.

Заключительная часть практики – поход на памятник природы регионального значения «Озеро Ястребиное», расположенный на расстоянии восемнадцать километров от базы. Скалы на озере являлись излюбленным местом скалолазов не только Санкт-Петербурга, но и России. Будущие специалисты в сфере туризма спланировали маршрутную тропу, рассчитали количество еды и за четыре часа пути достигли высочайшей точки в районе озера – 52 м, приготовили на костре чай и к трем часам ночи вместе с нами вернулись на базу. Стёртые ноги всех без исключения участников похода стали своеобразным крещением и наградой за полученный опыт.

Но это уже были мелочи – электричка увезла нас в Санкт-Петербург, где можно было вымыться и выспаться перед следующей практикой.

* * *

Под музыку из эротического кинофильма «Эммануэль» наш теплоход – «Александр Попов», подходил к святому острову Валаам. Приятный заспанный голос девушки–диктора настойчиво напоминает: во сколько и где завтрак, озвучивает, что температура за бортом +7;С. В иллюминаторы бьют лучи солнце. Жизнь прекрасна и удивительна.

Эта часть практики – экскурсионно–краеведческая, началась накануне днем в речном порте Санкт-Петербурга. Пока я ехал к речному вокзалу группа студентов не только села на теплоход в полном составе, но и подверглась нападению хулигана – грабителя плеснувшего в глаза одной студентке газовым баллончиком, попытавшись вырвать у той сумку. Обливаясь слезами, девушка сумку из рук не выпустила.

Утром на пристани Валаама нас никто не встречал. Хотя руководство природного парка «Валаамский архипелаг» обещало организовать встречу.

После того как все пассажиры теплохода исчезли в глубине острова, мы с грудой рюкзаков остались на пристани одни. Или почти одни: рядом с нами остановился милицейский УАЗик.

Мы с удивлением узнали, что ночью на нашем корабле пьяные пассажиры избили капитана! Происшествие случилось поздно ночью, когда капитан сделал замечание пьянствующей компании!

Наконец, появились представители парка, и, загрузив нас со всем скарбом на катер, отчалили в сторону нашей стоянки. Проходя вдоль берега на небольшой скорости, мы, с удовольствием, любовались каньонообразным, изрезанным берегом живописного острова.

Лагерь мы разбили в южной части на частично оборудованной стоянке (туалет, и навес над костром отсутствовали).

Экскурсионно-краеведческая практика продолжалась всего неделю, в течение которой студенты ознакомились с природными и культурными достопримечательностями острова, принципами организации туризма и хозяйственных дел.

Картина вырисовывалась простая: практически все постройки, имеющие отношение к монастырю несколько лет назад вернули в собственность Русской Православной церкви. Она была крупнейшим собственником на острове, и, естественно, главным владельцем объектов туризма. Для приёма туристов была организована специальная служба, имевшая право заниматься коммерческой деятельностью.

На входе в главный, Спасо-Преображенский, собор стояли два здоровых охранника. Они напоминали «фэйс-контроль» в ночном клубе: коротко стриженные, в «квадратных» пиджаках.

Приятное впечатление произвёла только небольшая обитель – Белый скит – самая удаленная постройка монастыря, куда не водили группы туристов. Внутри ограды чувствовался дух отрешенности от земных дел.

В лице государства крупнейшим землевладельцем был Лесхоз. Ему принадлежали все леса и лесные земли. Лесхоз туризмом не интересовался, церковью тоже и осуществлял контроль, наблюдая за порядком на лесных угодьях.

Природному парку «Валаамский архипелаг» принадлежали заброшенные фундаменты мирских зданий, туристские стоянки и Оборонные острова. Сотрудники парка частично осуществляли оперативное управление на землях лесхоза. И хотя нас заверили, что в Парке всё хорошо и практически нет проблем, глядя на штатных сотрудников, коих насчитывалось четыре человека, было ясно – Парк переживает не лучшие времена. Так что экологическому туризму, если предполагалось его здесь развитие, нужно было пробивать себе дорогу и лавировать в сложной административно–хозяйственной обстановке.

Окрестности Ладоги всегда были овеяны загадками и тайнами. Одна из таких загадок: ладожский гром – периодически возникающее непродолжительное звуковое явление, в ходе которого люди слышат мощный, но отдаленный гул. Мы такой гул услышали в один из вечеров ближе к концу практики. По мнению некоторых учёных, данное явление было связано с высокой геодинамической активностью в центре Ладоге.

Завершалась практика проведением экскурсий по спроектированным маршрутам объединявшим историко-культурные достопримечательности. А вечером накануне отъезда приятно удивили дежурные сварив на костре в десятилитровом котле, сырный суп, который участники практики ели всю ночь.

Возвращаясь на теплоходе «Родина», домой я размышлял о преподавательской карьере. Нельзя сказать, что я был в восторге от неё. Но возможно это единственная возможность сочетать исследовательскую и просветительскую работу. Глядя за иллюминатор теплохода, где исчезали в лучах заходящего Солнца пейзажи Валаамского архипелага я начал настраиваться на следующую практику.

* * *

Как и восемь лет назад я, пожав на прощанье друзьям руки, шагнул внутрь душного вагона. Опять дальняя практика, на этот раз туристская региональная. Но увы! Я не студент. И не преподаватель, что-то среднее. И поэтому мне не так весело. Не так как студентам, в том числе Андрею, Владу с которыми я успел сдружиться. Не так как Дмитрию Викторовичу – опытному преподавателю, которого я знаю больше восьми лет. И даже не так, как молодым проводницам, которые постоянно хохочут и нецензурно ругаются.

Двое суток тянутся невыносимо долго. Мимо нескончаемым потоком проходят продавцы с проезжающих станций. В ассортименте: носки, хрусталь, мягкие игрушки и прочее, то есть, то чем, видимо, здесь сотрудникам выплачивают зарплату.

Одна из продавщиц – «бабушка–божий одуванчик» легко объединяет продаваемые товары скороговоркой.

- …так же могу вам предложить семечки тыквенные, карточки «Билайновские»…!

Основная проблема в пути – посещение туалета: он постоянно занят: студентки нашей группы умудряются «принимать душ» в туалете. К счастью, спустя двое суток мы выходим на вокзале г.Невинномысск, откуда рейсовый автобус за несколько часов довозит нас до пос. Теберда.

Руководство Тебердинского заповедника, в лице старого директора, по манере говорить напоминавшего первого президента России – важно, медленно и совершенно непонятно, разрешило стать лагерем на территории кордона с поэтичным названием Жень-Шень. Конечно, это дальневосточное растение не растёт на Кавказе, но в советское время проводились попытки по его интродукции в этих краях, и хотя Женьшень не прижился, по привычке, кордон называли по имени растения.

Интересные ознакомительные маршруты в горной районе на ледниковые – Бадукские озера и в район р.Джамагат к источникам минеральных вод «нарзанного» типа, можно отнести к экстремальным. Но не из-за их сложности, а из-за легкомысленности девушек в группе.

Лёгкая одежда почти не прикрывающая тела в районе, где местное население воспитано в строгих традициях, приводит к повышенному, навязчивому вниманию молодых людей – настоящих джигитов, к девушкам группы. Приходится буквально отбиваться от их назойливости.

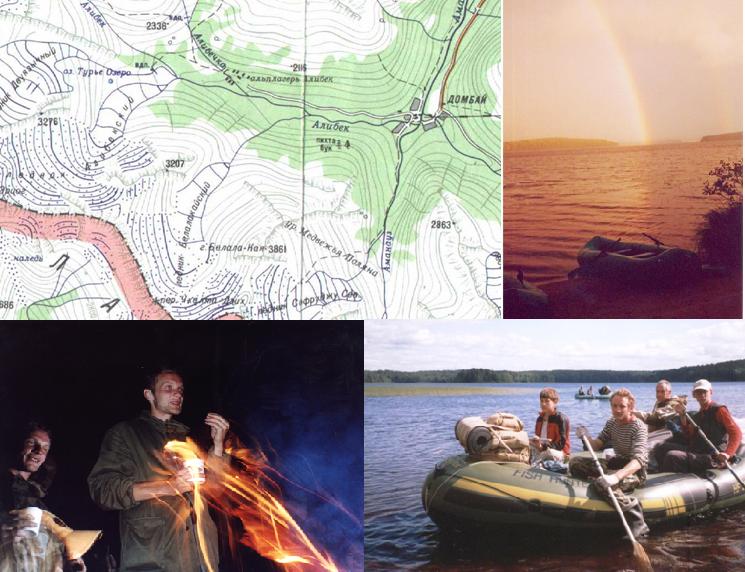

Проще стало, когда мы отправились на Домбай – высокогорный район Тебердинского заповедника – «Мекка» для всех альпинистов с территории бывшего СССР.

Здесь, спустя четыре года после Тувы, мне удалось вновь оказаться на ледниковой поверхности. Алибекский ледник вызывает восторг у моих молодых коллег и чувство тревоги у меня.

Кроме Алибекского ледника мы увидели одноименный водопад, долину водопадов – по красоте напоминавшую норвежский фиорд и Турье озеро. Также ледниковое, знаменитое тем, что в его районе можно встретить горных туров.

Перед отъездом из заповедника мы буквально пролетели мимо Синтинского православного храма – построенного еще до крещения Руси. И забившись пятнадцатью человеками на семь мест в рейсовый автобус отправились к следующей точке практики – г.Туапсе.

Туапсе не курортный город – промышленный. Поэтому здесь экскурсионная программа минимальная. Большая часть времени ушла на стирку, мытьё и бритьё в общежитии одного из Туапсинских ВУЗов, где мы квартировались.

Однако после прибытия в Сочи – опять таки транзитный пункт на пути в Красную поляну, Туапсе представляется нам тихим спокойным городком. От суеты, пробок и шума Сочи мы умчались на автобусе Сочинского национального парка в Красную поляну.

Красная поляна – небольшой посёлок, раскинувшийся среди высоких гор. В советское время здесь было несколько здравниц, санаториев и горнолыжных комплексов. Но, быть может, краснополянскому комплексу было бы предопределено то же будущее, что и Домбаю – тихое «увядание» советской инфраструктуры, если бы первое лицо государства не увлекалось горными лыжами.

Посетив Красную поляну, Президент выступил с заявлением, что здесь должен быть построен горнолыжный комплекс мирового уровня. Передача новостей, по которой транслировали его выступление, еще не кончилась, когда началась геодезическая разметка будущей инфраструктуры.

Дорога, построенная во второй половине XIX века пленными турками, находилась под постоянной угрозой обвалов и, конечно, не соответствовала уровню международного спортивного комплекса. Началось строительство новой трассы – широкой, прямой – скоростной.

Нас разместили на территории лесничества. В прямом смысле. Вокруг домика лесника располагался парк с поляной для пикников (оборудованное кострище, скамейки). Здесь, среди деревьев, мы и поставили палатки. И всё бы ничего, но прямо рядом с нами пролегала асфальтированная дорожка с главной дороги до кафе. Поэтому каждый вечер на нас с удивлением глядели посетители кафе.

Но они были не единственным фактором беспокойства. Так как мы располагались практически в центре посёлка, то к нам захаживали и местные животные. Однажды мы выгнали из лагеря свинью, в другой, вернувшись в лагерь к вечеру в сильный дождь, мы при свете молний увидели коров, бродящих среди палаток.

Главной же причиной беспокойства оказался климат. Мы находились в области влажных субтропиков на высоте несколько сот метров. Стоило найти облаку, как оно заполняло собой всю территорию лесничества. Влага покрывала все палатки, вещи внутри, проникла в нас. Половина группы начала кашлять и чихать.

Но мы не уставали ходить в маршруты. Мы увидели дольмены – загадочные культово-погребальные мегалитические постройки. Мы разочаровались знаменитыми «живописными» Хмелевскими озёрами. Мы, по протекции главного лесника, поднялись по современной кресельной канатной дороге к вершинам хребта Аибга (2238 м).

Но экскурсионная программа закончилась, а температура одной студентки поднялась до +40;С и мы отправились опять в сторону моря.

Новый лагерь на Михайловском перевале располагался в условиях сухих субтропиков – благоприятных для организма, в чём мы немедленно убедились. В течение суток все признаки простуды прошли у всех. Сухие субтропики влияли не только на здоровье группы, но даже на приготовление пищи: котлы закипали за десять минут.

Маршрут по реке Тхаб в долине которой расположился наш лагерь был интересен не только для нас. Каждое утро мимо нас проходили толпы экскурсантов. Горные породы, слагающие её русло, сформировали каскад живописных водопадов и своеобразные ванночки, в которых в жаркий день было приятно окунуться.

Мы посетили Геленджик, более спокойный и чистый чем Сочи.

Конечно, посещением туристских маршрутов практика не ограничивалась. Студенты конспектировали экскурсоводов, чертили картосхемы, проводили соцопросы.

От насыщенной ознакомительной программы. многочисленных переездов накатывала усталость. К счастью, мы, наконец, прибыли в последнюю точку практики – базу «Маяк» в посёлке Кабардинка. Маленький уголок советского прошлого: общепитовская столовая, маленькие домики-сарайчки, построенные десятки лет назад и дошедшие до нас не отремонтированными. Вечерами Кабардинка превращалась в волшебно-праздничный мир отдыхающих, в который мы со студентами не преминули окунуться (как в девяносто шестом в Гурзуфе).

На обратном пути к вокзалу Новороссийска мы посетили дегустационные залы завода шампанских вин в Абрау–Дюрсо и познакомились с коротким, но стремительным ливневым потопом в Новороссийске, когда сточная система не справилась с потоками воды стекающими с гор и весь транспорт встал на несколько часов.

В поезде, несмотря на духоту, я с блаженством растянулся на полке плацкарта. Впереди оставалась последняя запланированная на лето поездка – экспедиция в край Архангельской тайги – Кенозерский национальный парк.

* * *

В поезде Санкт-Петербург – Архангельск командор подарил надувную лодку Дмитрию Александровичу. За те семь лет, что я его не видел, с экспедиции на р.Бурная, он стал ещё более солидным, защитил докторскую диссертацию, но любовь к полевым исследованиям не утратил. Он поблагодарил Дмитрия Викторовича за подарок, но не успел к нему привыкнуть. На железнодорожной станции Плесецк, где мы должны были пересесть на автобус до Кенозерского национального парка не досчитались одной лодки.

Пришлось нам отправиться в мир архангельской тайги без Дмитрия Александровича и его аспиранта Дениса, оставшихся вызволять лодку.

Дорога до национального парка очень напоминала наш путь пятилетней давности в Водлозерский национальный парк: и по особенностям природы и по удаленности от основных транспортных путей.

Как и пять лет назад Дмитрий Викторович наш командор. Только состав увеличился – наша экспедиция состоит из десяти человек. Из тех, кто был пять лет назад при сплаве по Илексе – Татьяна из Института озероведения и Никита Николаевич, который перебрался из Института Земной коры на кафедру физической географии.

Как «маяк воспоминаний» восьмилетней давности в составе Людмила – девушка, которой я помогал растапливать печь на практике в Кузнечном.

Почти четыре часа занял у нас путь по грунтовой дороге на запад от Плесецка в край, где тринадцать лет назад был образован Кенозерский национальный парк.

Водлозерье – край нетронутой природы: лесов и болот. В Кенозерье встречались и леса, и болота, но богат он был культурными ландшафтами – деревнями, живописно вписанными в пейзаж. Парк на первый взгляд создавал впечатление большой обжитости.

Первый лагерь мы разбили на оборудованной стоянке на берегу Почозера.

Нельзя было не подивиться способности директоров национальных парков России появляться из совершенно необычных мест. Если директор Водлозерского парка появился из моторной лодки с грязными от машинного масла руками, то директор Кенозерского национального парка Елена Флегонтовна, вышла из лесной чащи прямо к нам на стоянку, где мы расположились после приезда. Это была красивая, коммуникабельная и умная женщина – истинный хранитель русских традиций и природы.

Опытных экспедиционщиков в коллективе было много – никто не спешил все знали, что надо делать. Приказы отдавать было незачем. Даже первый «прокол» с лодкой закончился хорошо. Дмитрий Александрович с Денисом вернулись на следующий день с лодкой и рассказом о том, как её получилось вернуть.

- Мы обратились к транспортной милиции. Здоровые бритые парни сказали: «Не проблема!». Они связались с постом милиции на следующей станции. По прибытии поезда, наряд милиции снял лодку из указанного вагона. Они погрузили её на следующий встречный поезд. Через несколько часов лодку выгрузили в Плесецке прямо к нам в руки.

Дмитрий Александрович улыбнулся.

- На предложение взять деньги «за хлопоты», милиционеры категорически отказались: «Это наша работа!».

Вечером все лодки были опробованы и мы уже пробовали первую уху из пойманной рыбы.

Второй лагерь спустя три дня пути мы разбили напротив деревни Вершинино на берегу одного из многочисленных островов Кенозера.

На несколько дней установилась дождливая погода и мы, укрепив лагерь полиэтиленовым тентом, имели возможность спланировать будущее, причем не только на ближайшие дни, но и на несколько полевых сезонов. Затронули и тему развития туризма в этом крае. Было ясно, что местным жителям, если они хотят стать, частью современного быстропеременного и очень сложного мира, необходимо встраиваться в современный стиль жизни. И одним из вариантов этого встраивания был туризм.

В ходе беседы с директором национального парка, во время посещения дер.Вершинино удалось обговорить планы на грядущие полевые сезоны. Руководство Парка было заинтересовано в ландшафтных описаниях экологических троп. Тем самым открывались перспективы для проведения здесь студенческих практик.

Нас же куда больше заинтересовало предложение исследовать район Кенского средневекового волока и спроектировать по нему туристский маршрут. Этот исторический путь использовали новгородцы в средние века, когда осваивали северные земли. Начало этого пути мы видели в устье реки Волошова. Выше по течению лежало озеро Волоцкое. И, наконец, собственно сухопутный участок, где суда тащились по суше волоком – Кенский волок. Преодоление этого маршрута мы запланировали на следующий год, а пока вернулись в лагерь к нашим товарищам.

После двух суток беспрерывного дождя мы взяли курс в южную часть оз.Кенозера.

Здесь на одном из болот были отобраны образцы донных отложений. Для этого у сотрудников Института озероведения имелся специальный бур, схожий с теми которыми работал я в Кузнечном на зимней практике и в экспедиции в Туве. Анализ этих отложений должен был показать природные условия, господствовавшие здесь тысячи лет назад.

Кроме того, пройдя еще южнее мы разбили лагерь, откуда совершили поход к одному из красивейших соборов Кенозерья – Порженскому погосту XVII в.

На обратном пути участники экспедиции в очередной раз могли полюбоваться маковками часовенок в заброшенных деревнях по берегам Кенозера. В обнаруженной рыбацкой полуземлянке удалось организовать баню.

Это было волшебно – после нескольких часов изнурительной гребли, в условиях встречного ветра, принять баню, после, на ужин съесть жаренные грибы и уху из свежевыловленной рыбы. Ночные заморозки в эту же ночь стали сигналом об окончании полевого сезона и нашей экспедиции.

В поезде было принято решение отменить запланированную на обратном пути поездку в национальный парк «Русский север». Слишком все устали, да и экспедиционная касса практически исчерпалась. Но так как нам не удалось купить билет на прямой поезд из Плесецка до С-Петербурга мы всё равно провели целый день в г. Вологда.

Десять часов – времени для знакомства с городом предостаточно. Мы не только увидели краеведческий музей и Спасо-Прилукский монастырь, но и поучаствовали в речной экскурсии по реке Вологда.

Только здесь на маленьком теплоходике, на реке, наши взгляды с Людмилы наконец, встретились. С девушкой, чей образ стал на многие годы путеводным. Чья улыбка была отражением моей. В чьих глазах зарождалось чувство, о котором мечтают все без исключения люди. Чувство озаряющее светом жизненный путь.

Сентябрь 2004

Этот год выдался напряженным, как из-за социальных катаклизмов, так и из-за природных катастроф.

Но в личном плане для меня этот год стал счастливым: я встретил её и вновь вернулся в географию.

Путешествия, которые были мечтой детства, стали профессией.

Необходимость выражать свои мысли в дневнике больше нет.

Наступил период, когда мечта стала не просто сном, прекрасным и недоступным. Мечта стала движущей силой.

Я живу, когда в диких и безлюдных местах любуюсь первозданной красотой Земли.

Я живу, когда в далеких краях знакомлюсь с новыми людьми.

Я живу во время встреч с друзьями, хоть они и становятся с годами реже.

Я живу, когда ощущаю вблизи тепло любимой женщины.

Поезд Санкт-Петербург – Петрозаводск плавно покачивается, отбивая рельсами ритм. Я сопровождаю группу немецких студентов, приехавших в Россию по обмену в поездке, главная цель которой посещение уникального музея-заповедника Кижи в Карелии.

За окном поезда светает. Лес стоит укутанный туманом. В купе холодно – период отопления вагонов еще не начался. Но кроме немецких студентов никто не жалуется. Через пару часов мы приедем в Петрозаводск – город, через который пролёг не один маршрут моих студенческих практик.

Впереди много работы. Но главное, теперь я не один. Со мной любимая, которую я искал годы и у меня есть цель в жизни.

А разве это не счастье?

Свидетельство о публикации №217100800915