О родовой деревне Кокшенево

«Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поиках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины.»

(Борис Пастернак)

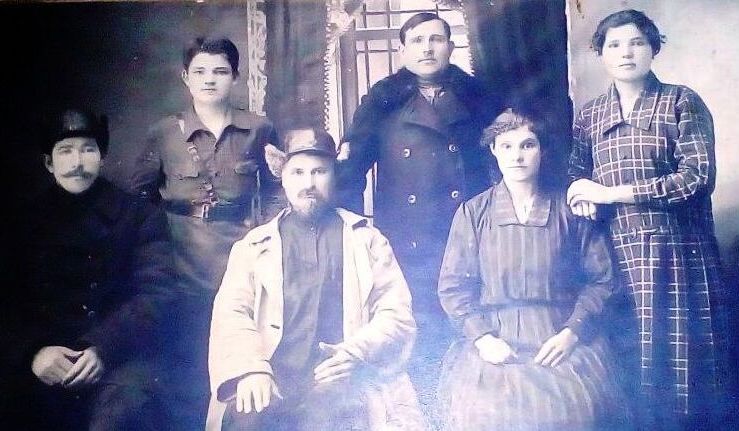

НА ФОТО: Дед Григорий Васильевич Кокшенев (1865-1967) с семьёй от первого брака с Василисой Алексеевной (1870-1918): Иван (1893-1954), Илья (1900-1990), Сина(1902-1991), Аня (1904-1987), Борис (1911-1991). Фото сделано в деревне Кокшенево около 1926 г., то есть в период расцвета НЭПА и за 4 года до раскулачивания и ссылки всей семьи в Бодайбо. Дед Григорий работал на складе товаров в Кокшенево; старший сын Иван -стоит- работал милицинером в Муромцево; средний сын Илья -сидит- работал лесником; младший Борис -стоит- ученик средних классов школы коммунистической молодёжи в г. Тара.

АННОТАЦИЯ

Фамилия Кокшенёв – старинная русская фамилия, имеющая в основе топонимическое происхождение от реки Кокшеньга. На древность фамилии указывают исторические источники XV века. Так, в распоряжениях города Тула 1460 г. записан самарский боярин Викторин Кокшенёв. А в более ранних записях 1444 г. города Холм в Карелии упоминается фонарщик Христофор Кокшенёв. Означает ли это, что наша фамилия имеет боярское происходение? А может быть у боярина и фонарщика Кокшенёвых ещё в более далёком прошлом был общий предок? Ответы на вопросы по этнографическому происходлению рода Кокшенёвых сегодня я пытаюсь найти в московской Академии ДНК- генеалогии.

Наша фамилия сформирована по классической топонимической схеме: Название реки ; Прозвище предка ; Фамилия потомка: Кокшеньга ; Кокшень ; «Кокшень-ов», перешедшая в «Кокшенёв». Поскольку буква «ё» вошла в кириллицу лишь в конце XVIII века, то в первой из найденных записей нашей фамилии (в списках 2-й подушной ревизии 1747 г. Российской Империи) находим её упрощённое написание: крестьянин «Василей Яковлев[ич] Кокшенев» приписан к «деревне Кокшенева Биргамацкой слободы Тарского уезда». Как и 300 лет назад, моя родовая деревня «Кокшенево» и сегодня административно входит в состав села Бергамак Муромцевского района Омской области Сибирского федерального округа Российской Федерации.

В отношении произношения нашей фамилии следует пояснить, что задолго до возникновения новой буквы «ё», ещё в период XII – XVI веков, в русском языке праславянского происхождения роисходят изменения в его звучании. В частности, в произношении ударной гласной «о» между двумя мягкими согласными: вместо старославянского звука [э] возникает переход к мягкому звуку [ьо]. Однако церковнославянский язык древней Руси не подвергался воздействию народных звуковых преобразований и на письме мягкие звуки просто опускались. Тому подтверждением служат адаптированные записи 1444 и 1460 гг., где наша фамилия была записана как «Кокшенв». В упомянутой записи в Сибири 1747 г. фамилия записывается уже в редуцированной, переходной между двумя звуками форме: «Кокшенев». Существуют примеры правильного воспроизведения звука на письме с использованием различных сочетаний букв типа [ї;], [i;], [ьо], [ио] или [йо], к которым относится запись в сведениях 1657 г. поселения Вручий с восстановленным на письме звуком: «ремесленник Святополк Кокшенёв из Лох». При восстановлении моей ветки родословной Кокшенёвых я опираюсь на факт передаваемого из поколения в поколение мягкого звука [ё], который должен воспроизводиться при прочтении фамилии «Кокшенев». На анаогичных правах в русском языке сосуществуют два однокоренных по понятиям слова: «мёд» и «медведь», т.е. слово, обозначающее животное, ведающее где находится мёд. Это обстоятельство указывает на то, что в старорусской речи слово «[мэд]» перешло в устойчивое современное слово «мёд», в отличии от старорусского слова «[мэдведъ]», сохранившее близкое к первоначальному звучание.

Независимо от моего вывода о происхождении нашей фамилии, обоснование которому изложено ниже, на существование прозвища Кокшень у наших предков указывает специалист по ономастике Г.Я. Симина. В своём анализе перепеписных списков XVIII века она приводит следующий пример: «Гришка Андреев сын Кокшенев, то есть сын Андрея Кокшени». Однако поскольку сама фамилия, возможно, была сформирована значительно раньше, то прозвище Кокшень мог получить некий безфамильный человек простого сословия уже в XVI в., прибывший на новые места из Кокшеньгского стана – административного района, введеного при первом царе Руси Иване IV Васильевиче, известным по прозвищу Грозный. Район Кокшеньги, по которому протекает река Кокшеньга, издревле известен как место поселения древних славян. До Х в. там проживали преимущественно финно–угры. Будучи закреплёным в XII в. за Великим Новгородом, район Кокшеньги постепенно заселяется русскими. А начиная с середины XV в., туда устремляются потоки ростовских и новгородских переселенцев, возникших вследствие новгородско-московской войны 1478 г. В XVI в. русскими переселенцами начинают осваиваться малозаселённые районы Сибири, благодаря успешным военным походам дружины Ермака Тимофеевича (1540 – 1585).

Согласно семейной легенде моей ветви Кокшенёвых, передаваемой в родовой деревне из поколения в поколение на протяжении XVII – XX вв., основал Кокшенёво один из оставшихся в живых сотников казачьего атамана Ермака, погибшего 5 августа 1585 года в неравном бою с кучумовскими отрядами. Прикрывая отступление своей дружины, Ермак утонул в реке под тяжестью царских кольчуг. Мною было проведено всестороннее расследование этой легенды на основе анализа документов, выставленных в интернет сетях, по воспоминаниниям многочисленных соратников Ермака и их потомков, чьи имена тщательно собраны в «Разборной Книге Тарских Служилых Людей 1689 года». Эта книга является историко – генеалогическим источником по истории населения Тарского Прииртышья, где находится моя родовая деревня. Я пришёл к выводу, что не существовало ни ермаковского соратника, ни казака по имени Кокшень (или Кокша, или Кокшар, или Кокшин); что ни это имя и ни подобные ему фамилии не числятся в списках ни среди дворян, основателей Тарского острога (г. осн. 1594), ни среди служилых татар, перешедщих в государственные крестьяне и основавших деревни, до сих пор носящие их фамилии; ни среди служилых или служило-крестьянских родов. Также не встречается нашей фамилии среди купцов или даже простых крестьян, торговавших зерном.

Будучи редкой (не вошедшей в список первых 500, а возможно и 1000 самых распространённых русских фамилий), фамилия Кокшенев нередко встречается в современных очерках местных краеведов, посвящённых истории возникновения первых русских деревень на плодородных землях Омского Притарья, включающего прилегающие к реке Тара и городу Тара территории. Существенную помощь в моих исследованиях мне оказали материалы магистрской диссертации, любезно предоставленные школьным учителем истории Людмилой Юрьевной Кудашовой. Её диссертация 2009 г. посвящёна анализу динамики распространения русских фамилий, а таже уточнению датировкам (времени возникновения) первых русских поселений на территории Тарского Прииртышья, или Омского Притарья. Важным в моих поисках основателя родовой деревни оказался обоснованный Кудашовой вывод о том, что центром, от которого начиналась история многих поселений Омского Притарья послужил самый южный военный укрепительный пункт, Бергамакская слобода (г. осн. 1668), который в свою очередь был основан военными переселенцами и крестьянами из города Тара. В конце XVII в. выходцами из Бергамакской слободы вблизи неё были образованы дочерние поселения, возникшие как однодворовые русские деревни, расположенные вблизи татарских юрт на левом крутом берегу Тары – правом притоке Иртыша.

Так исторически сложилось, что фамилии Муромцевых на 46 лет раньше Кокшенёвых попали в первые переписные списки государственных крестьян Тарского уезда. Их семейная история хорошо изучена благодарными потомками – краеведами одноимённого Муромцевского района. Истории же образования д. Кокшенёво просто не существует. Существующие в сетях краткие упоминания о её основателях базируются на отрывочных несопоставляемых исторических фактах, упрощённая трактовка которых любителями-краеведами не подвергалась профессиональному критическому анализу.

Историковеды Омской области сообщают о том, что первые «государственные пашни» вокруг военного городка Тара были распаханы «служилыми людьми», которые получали земельные наделы в непосредственной близости от городка, обосновав в 1660 г. первую русскую д. Чекруша на одноимённом правом притоке Иртыша. В эту и в другие деревни на принудительные работы вывозили из тарского острога ссыльных пашенных крестьян, в числе которых, вполне вероятно, находился Иван Муромцев и его старший сын Афанасий, сосланные московским боярином в Тарскую крепость со всей семьёй, включая жену и младшего сына Василия. Урожаи на пригородных пашнях городка Тары были низкими и выращенного хлеба не хватало даже его жителям. Со временем из Тары на пахотные работы в Бергамакскую слободу были переведены 22 крестьянина, которыми и были освоены более плодородные земли на берегах реки Тары. Пользуясь предоставленными свободами, наиболее предприимчивые ссыльные крестьяне разведывали новые места для заимки – отдельные земельные участки для ведения хозяйства и проживания, занятые по праву первого владения. За все это крестьянин был обязан обрабатывать в пользу государства участок земли – «десятинную государеву пашню» размером 2,5 десятины. Воеводы и «служивые люди» регулярно собирали «десятину», но не доносили о заимках начальству. Согласно переписи крестьян Тарского Уезда 1719 г. Муромцевы и Кокшеневы, будучи посельщиками своих родовых заимок, уже не причислялись к пашенным крестьянам Бергамакской слободы, хотя д. Кокшенёво оставалась (и остаётся) приписанной к слободе (сегодня к селу) Бергамак. Это обстоятельство, возможно, и объясняет тот факт, что семьи соседних деревень заносились в различные административные списки.

В книге А.Д. Колесникова «Омская Пашня» сообщается, что «из 17 присланных в [город] Тару 13 были из Москвы, двое из Арзамаса, по одному – из Нижнего [Новгорода] и Вологды». А в Дозорной Книге Тарского уезда 1701 г. записано: «Афанасий Иванов сын Муромцев сказался, что родом он с Москвы, жил за боярином Петром Салтыковым во крестьянах, в Сибирь прислан в 1671 году...». Эта запись сделана со слов, «сказа», старшего взрослого сына, 25 лет, который сопровождая ссыльного отца Ивана Муромцева, возраста 55 лет, был записан как вольный пашенный крестьянин (относящегося к категории «бобыль»), для начисления государственного налога – десятины на каждую «мужскую душу». Учитывая вышеизложенную историю формирования нашей фамилии, мы приходим к выводу, что «ссыльный Кокшень» прибыл в Тару именно из Вологды. Его расчётный возраст составил 22 года. Уже в Тарской слободе в семье Кокшени (г.р. ок 1649) рождается старший сын Яков Кокшенёв (г.р. ок. 1679). Вместе с подростком Яковым ссыльный Кокшень осваивает заимку, со временем приписанную к слободе как «деревня Кокшенева». Родившиеся в Бергамаке потомки «ссыльного Кокшени» записывались уже как вольные государственные крестьяне: его 5 внуков и один правнук впервые попадают в списки 2-й подушной ревизии 1747 г., проводимой в Бергамакской слободе Тарского уезда Российской Империи. По указанным в этом списке возрастам потомков и была сделана мною ретроспективная оценка возрастов моих прямых предков. С учётом списков переписей «мужких душ» 1782 и 1897 гг., любезно предоставленными мне историком Л.Ю. Кудашовой, была составлена моя родословная по прямой мужской линии Кокшенёвых: ссыльн. крест. Кокшень (ок. 1649); крест. Яков (ок. 1679); крест. Михаил (1726); крест. Василий старш. (1762)/ Иван (1769) ; крест. Герасим (ок. 1793) ; крест. Василий младш. (1828); крест. Григорий (1865–1967); доц. Борис (1911–1991) ; проф. Валерий (1946). Для уточнения данных о моих предках (и снятия неопределённости в 3-м поколении от Кокшени), в настоящее время затребованы дополнительные переписные списки по д. Кокшенево в Государственном архиве г. Тобольска. Все пречисленные в моей прямой ветке Кокшенёвы родились в д. Кокшенёво, за исключением первого, прибывшего с Вологды, и последнего, родившегося в Москве.

Мною также был пересмотрен вопрос о датировке образования родовой деревни Кокшенево. На самую раннюю дату указывает академик А. Д. Колесников: «в списке 1708 года названы деревни Лисина, Кокшенева и Муромцева...». Все три указанные деревни, расположенные на левом берегу реки Тары на расстояниях 3, 6 и 12 км от Бергамкской слободы, были мною обнаружены и индефицированы как первые однодворовые русские деревни (заимки) нанесённые на старинной карте - чертеже 1701 г. известного русского картографа и историка XVII века, боярского сына из Тобольска Семена Ульяновича Ремезова.

Любопытным представляется динамика распространения фамилии Кокшенёвых как по Омскому Притарью, так и по всей Сибири. На основе статистических данных по динамике роста числа семей в родовых деревнях и по числу родовых фамилий, переселившихся в другие деревни Омского Притарья, предоставленных в диссертации Л.Ю. Кудашовой, мною было установлено, что на протяжении целого столетия 1782 – 1897 гг. наша родовая фамилия была на первом месте по числу семей Кокшенёвых, родившихся и остающихся проживать в своей родовой деревне. Вследствие высокого уровня рождаемости Кокшенёвых в родовой деревне, фамилия Кокшенёв выходит в 1782 г. на первое абсолютное место по частоте фамилий наиболее распостранённым фамилиям по деревням Омского Притарья. Этим тогда и отличались семьи Кокшенёвых от других многочисленных семей Муромцевых, Лисиных и некоторых других фамилий, выезжавших из родовых деревень и расселявшихся в других местах. Однако, проходит одно поколение и в 1811 г. первое место уже занимает и удерживает до 1850 г. фамилия Лисиных, потомков крестьянина Геннадия Лисина, сосланного в г. Тару из Москвы в 1672 году.

Наряду с изучением архивных документов, применение современных методов ДНК- генеалогии поможет прояснить вопрос об этногеографическом происхождении и миграции предков Кокшенёвых. Сегодня фамилию Кокшеневых/Кокшенёвых можно встретить как в крупных городах России (как-то в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Омске и Барнауле), так и в некоторых городах Белоруссии (г. Брест), Казахстана (г. Талды-Курган) и Китая (г. Кульджа). Благодаря уникальной редкости нашей фамилии, Кокшенёвы-однофамильцы изначально могут рассматриваться как потенциальные родственники. Независимо от мест проживания, Кокшенёвы - однофамильцы могут генетически иметь общих предков, проживающих в Сибири в XVII- XIX вв., либо более ранних предков вышедших в XVI в. из Кокшеньгского района, или более раннего единого предка, проживавшего в XV в. на территории Карелии (напр., Христофора Кокшенёва из г. Холмы). Версия «о вологодском корне происхождения фамилии [Кокшенев] от реки Кокшеньги» была упомянута в опубликованном юбилейном интервью, взятым московским литературным критиком Капитолиной Антоновной Кокшеневой, уроженкой г. Тары, у известного писателя В.И. Белова. Наконец, по версии школьного учителя по истории из Барнаула Вячеслава Владимировича, его ветка Кокшенёвых берёт начало от «гвардейцев охраны» Чингисхана, выходцев из «сибирских скифов» или алтайских тюрков – «черневых татар», проживавших на реке Кокше с незапямятных времён. Пролить свет на этногеографическое происходение рода Кокшенёвых и тем самым обосновать или опровергнуть различные семейные гипотезы о происхождении общего древнего предка у двух представителей по мужской линии различных ветвей генеалогического дерева Кокшенёвых, сегодня можно только на основании результатов Y-хромосомного лабораторного сравнительного анализа ДНК-тестов.

20 ноября 2017

Белу Оризонти,

штат Минас Жерайс, Бразилия

valery.kokshenev@gmail.com

Свидетельство о публикации №217112001982