Сила незнания. Глава 1

Философия важного или философские важности

Введение.

Притча, которую приписывают Черчиллю:

В молодости Я просил у Бога силы, чтобы изменить весь мир. Повзрослев, Я понял, что не получается, и попросил у Бога сил, чтобы изменить свою семью. Когда я постарел и обрел мудрость, Я попросил у Бога сил, чтобы изменить Себя. Я понял, что этого будет более, чем достаточно.

А Бог ответил, что уже поздно, с этого надо было начинать.

С силы незнания начинается серия книг под названием «Философия важного или философские важности», идея которых, - дать вам понимание, практические инструменты, силу и возможность перестать мешать себе, повысить уровень здравомыслия, сделать огромный шаг к внутренней гармонии, осознанию и, соответственно, более легкому достижению своих как промежуточных, так и глобальных жизненных целей, построению гармоничных и взаимовыгодных отношений с собой и окружающим миром, и раскрытию своего потенциала.

Также вы получите ответы на глубинные вопросы и научитесь задавать правильные вопросы и получать на них ответы самостоятельно.

Вы, как умный человек, конечно, спросите: «Как кто-то другой может мне помочь познать себя, свои желания и разобраться в себе? Ведь каждый человек индивидуален?!». И вы будете абсолютно правы. Познать себя можете только вы сами, а инструменты для этого вы получите от меня.

Приведем простой пример. Никто не может за вас ездить на велосипеде, но вам могут дать велосипед (инструмент) и помочь понять, как на нем ездить (модель вождения). Однако, крутить педали (понять и пользоваться приобретёнными знаниями) нужно будет вам самим.

Для начала предлагаю поразмыслить, что такое «понимание»?

Понимание - есть упрощение, а понять - значит упростить.

Если я чего-то не понимаю, значит, это сложно для меня. А упростив, у меня есть возможность понять.

Модель не такая сложная, как кажется.

Мы все разные и в этом мы похожи.

Мы все уникальны и в этом заключается наша не уникальность.

Мы все одинаковы тем, что мы все отличаемся друг от друга.

Да, у всех у нас - разные желания, но у всех они есть!

Всем нам что-то дается легко, что-то с трудом, а что-то не дается вовсе, будь-то деньги, карьера, «вторая половина», энергия или внутреннее спокойствие, умение получать удовольствие от жизни в целом, от того, что делаешь и т.д. Это нас объединяет.

А значит, существуют и универсальные инструменты, которые принесут пользу каждому, кто действительно захочет их принять, понять и использовать во благо себе.

Изучая себя (в первую очередь) и других (во время личных консультаций), я выявил интересную особенность нашего мышления: мы очень часто хотим «хотеть» или желаем «желать» вместо того, чтобы стремиться «получить желаемое». Нам больше нравится процесс желания или хотения, чем процесс получения. При этом, мы, конечно, страдаем. Получается, нам нравится страдать? Парадокс, который присутствует в нашей жизни, хотим мы этого или нет. Только у немногих хватит смелости признаться себе в том, что им нравится(в большинстве случае по привычке) страдать.

«Философия важного или философские важности» посвящается всем тем, кто действительно устал страдать, кому надоела эта игра в догонялки, кто понимает, что при всех своих достижениях, многое упустил и продолжает упускать, кто чувствует, как энергия утекает не туда (а вопрос энергии, друзья, уже вопрос жизни и смерти, между прочим), кто, наконец, хочет начать получать желаемое и успеть насладиться этой жизнью.

Заметьте, что мы часто хотим все и сразу. А на самом деле, готовы ли мы получить все и сразу? Поверьте, были бы готовы, получили бы.

Предлагаю порассуждать над такими двумя вариантами желаний:

1.Все, но не сразу.

2.Сразу, но не все.

Между прочим, это разные желания, хотя, на первый взгляд, они похожи друг на друга и кажутся игрой слов. Самое интересное, что не надо выбирать, можно получить и то, и другое.

«Все, но не сразу» означает - иметь правильно расставленные жизненные приоритеты и в то же время здесь и сейчас «сразу, но не все» получать то, что, возможно, идет на пользу вам.

Всех тех, у кого от написанного выше отозвалось что-то в глубине души, тела или разума, приглашаю в увлекательнейшее путешествие по познанию себя.

К сорока годам, познавая мир я узнал немало ,из любопытства дошел до черных дыр и соседних галактик, пока не понял, что совсем не знаю себя.

Я изучил много разных наук, на практике применив эти знания, пока не понял, что себя вообще не изучил.

Достигнув большого успеха (в общепринятом понимании этого слова), я предполагал, что эффективен, пока однажды утром, проснувшись, понял, что не хочу вставать, просто нет ни желания, ни сил откинуть одеяло. И наблюдая за своим состоянием, стал задавать себе вопросы, которые до этого не задавал.

Как я могу считать себя действительно успешным управленцем во внешнем мире, если не умею управлять собой (как минимум, своей энергией или настроением)?

Как я могу быть действительно любящим отцом и мужем, если себя загнал до полудохлого состояния?

Как я могу быть действительно заботливым другом, если не позаботился о себе?

И как я могу быть действительно эффективным в этой жизни, если я не знаю свой истинный потенциал, на что я способен на самом деле?

В тот момент я осознал:

«Не умеешь помогать себе, не надо тренироваться на других».

«Познай себя и мир откроется тебе».

;

КНИГА 1

Сила незнания

Идея данной книги:

- Обратить ваше внимание на некоторые очевидные вопросы в жизни, которые мы упускаем из виду в обычной суете, или считаем их не столь важными, или же просто не знаем о них.

- Показать, что, если мы получаем в жизни не все, что мы хотим, значит, надо пересмотреть жизненные приоритеты и свои желания. А также раскрыть для вас возможности и силу незнания как инструмента для достижения положительного результата в разных аспектах жизни.

Это самый короткий и быстрый путь вернуться в начало, там исправить сбитый прицел в желаниях и, соответственно, скорректировать направление движения по своему пути и получению того, чего мы хотим.

- Дать начало новым знаниям и процессу пожизненного получения знаний от себя самого.

Предисловие (коротко)

Философия - это процесс мышления или думания.

Думание или процесс мышления - это процесс вопрос-ответ.

Если нет процесса вопрос - ответ, то это не думание, а бесполезное перебирание мыслей.

Если нет вопроса, то и ответа не может быть.

Вопрос может возникнуть только в состоянии «незнания» ответа на этот вопрос.

Нет знаний без «незнания».

;

Глава 1. Знания о незнании.

Глава 2. Не знать и сомневаться - не одно и то же.

Глава 3. Незнание и креатив.

Глава 4. Внимание к вниманию.

Глава 5. Три мира.

Глава 6. Его величество страх перед неизвестным.

Глава 7. Реальна ли реальность?

Глава 8. Знаем ли мы себя?

Глава 9. Могу ли получить то, что Я хочу, если Я не знаю, чего хочу?

Глава 10. Знаю ли Я, чего Я хочу на самом деле?

;

Глава 1. Знания о незнании

Всем известно, что знание - это сила и наш главный инструмент для достижения того, чего мы хотим в этом мире. О знаниях сказано много, написаны десятки тысяч книг, которые нам знакомы с детства и они стали частью нас. Мы пользуемся этим инструментом, на наш взгляд, успешно.

Всеми нашими достижениями мы, в общем-то, обязаны нашим знаниям, но и поражениями, кстати, тоже.

Теперь пришла пора вспомнить, чему мы обязаны нашими знаниями. А обязаны мы «незнанию», поскольку с рождения мы не знали и очень активно познавали мир и в какой-то момент, накопив определенное количество знаний, перестали его познавать и закрылись в наших знаниях. В этой главе мы детально разберем, как же все-таки знания могут мешать нам узнавать что-то новое.

О «незнании» сказано и написано очень мало и очень коротко. Хотя краткость - сестра таланта, и краткость в изложении говорит об уровне мастерства.

В доказательство этому привожу цитаты от великих мастеров:

Сократ: «Я знаю, что ничего не знаю, но вы и этого не знаете».

Будда: «Путь к знаниям лежит через незнание».

Эйнштейн: «Сидели знающие и не знали как сделать, пришел незнающий и сделал».

Эйнштейн: «Единственное, что мешает мне учиться, - это полученное мной образование».

Хорошо ли, плохо ли, но мы никогда не рассматривали «незнание» как инструмент для достижения своих целей, не говоря уже о том, чтобы использовать для чего-либо еще.

Как бы много мы не знали, все равно «не знаем» больше, чем знаем.

Можно сказать и так, знание ограничено, «незнание» безгранично.

Если задуматься, откуда берутся знания? Они не могут появляться только на основе старых знаний, иначе все вокруг было бы лишь хорошо усовершенствованное старое, и, в конце концов, откуда взялись старые знания или самое первое знание? Вывод очевиден- только из «незнания». Ведь кроме знаний есть лишь «незнание».

Если бы человек не умел «не знать» и только знал бы, то он не мог эволюционировать. Ведь в начале эволюции он знал, что железо тонет в воде и не летает , передвигаться можно только на своих двоих ногах, мясо надо есть сырым, потому что огонь - это нечто страшное и его нужно избегать. Теперь у нас есть корабли, подлодки, самолеты, мы спокойно управляемся с огнем, используя его во благо себе. Человек вообще не отошел бы от пещеры далеко, решив вопрос еды и воды. Потому что все, что дальше мы «не знали». Узнавать новое, не зная, - это наше нормальное состояние.

Только мы всего лишь забыли применить этот же принцип к себе самому.

Это и есть тот «сбитый прицел», который надо будет поправить.

Вопрос не в том, что знать плохо, или вообще, что-то плохо или хорошо. Если бы не «незнание», то как бы мы пришли к знанию?

К нашим знаниям претензий нет, они нам очень помогли в жизни, вопрос в том, что их недостаточно, сколь много у нас их бы не было.

Надо всего лишь понять, что, зная, невозможно познавать.

Чтобы получить ответ, нужно задать вопрос и иметь желание узнать. Вопрос или желание узнать могут появиться только в состоянии «незнания», когда человек признается себе в этом «незнании». Тот, кто не признается себе, закапывается в своих знаниях и пытается решить проблему или ответить на вопрос, основываясь на своих старых знаниях, которые ему уже не помогли.

Эйнштейн: «Проблема, созданная на одном уровне мышления, не может быть решена на том же уровне мышления».

Ведь если бы наших знаний хватало, то и проблема не возникла бы.

Мы это осознаем, пройдя долгий путь взлетов и падений, череду очарований и разочарований, депрессий, радостных минут в разных аспетах нашей жизни. И, став мудрее, интуитивно, либо поразмыслив логически, приходим к подобному умозаключению.

В любом случае, мы придем к пониманию этого в своей жизни, весь вопрос в том, когда мы к этому придем. Чем раньше, тем больше у нас будет шансов и времени для раскрытия в себе потенциала, о котором мы, так же «не знаем».

Это схоже с ситуацией, когда у нас есть суперкар с мотором работающий на ядерном топливе, а мы используем паровую машину на углях.

Мне понадобилось 7 лет исследований себя, чтобы понять суть «незнания». Надеюсь, с помощью этой книги вам, дорогие читатели, это удастся намного быстрее.

Осознать суть «незнания» можно и за секунду, как и все остальное, весь вопрос в том, когда мы себе позволим это сделать?!

Для нашего мозга это похоже прыжок с парашютом. Прыжок с парашютом страшен или, вернее, непривычен для мозга, потому что человеческое тело во время свободного падения впервые оказывается в ситуации, когда не на чем стоять и не за что держаться.

А знания для нашего мозга являются фундаментом, на котором стоит наше сознание. Оказаться даже на 60 секунд в «незнании» для мозга поначалу просто непривычно. Страха тут не может быть, потому что опасности в этом нет никакой.

Я не предлагаю терять свои знания как инструмент и даже не предлагаю поменять свой инструмент. Я всего лишь предлагаю получить новый или дополнительный инструмент.

На простой схеме исследовать один из самых глубинных парадоксов в человеке, когда мы сами себе мешаем.

Мне достаточно трудно дался поиск ключа к «немешанию» себе. Надеюсь, мой опыт будет для вас полезен.

Мы же представить и обозначить сознание человека условным кругом?.

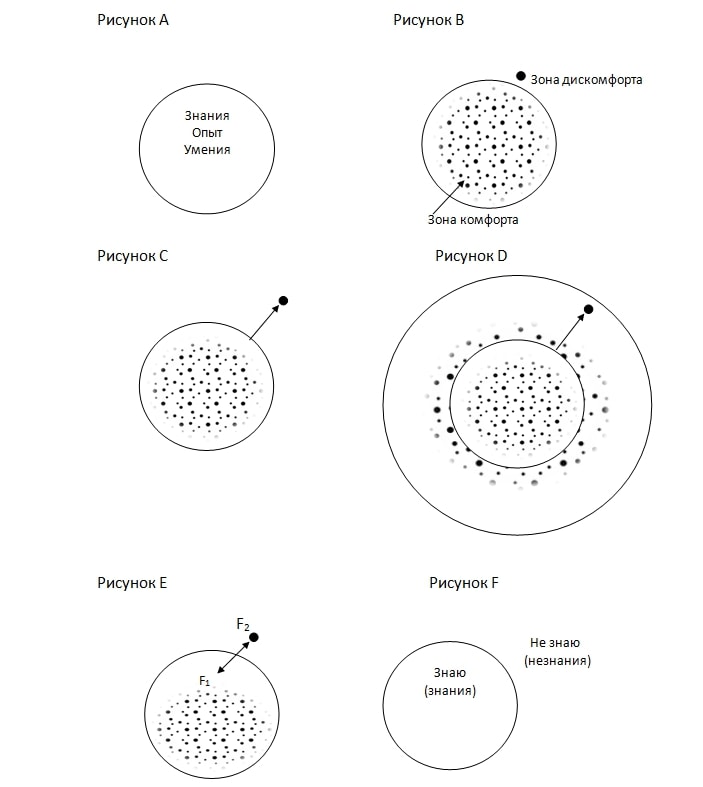

Рисунок (А).

Этот пример использовал один из преподавателей в Высшей Школе Экономики во время обучения МБА. Данная техника называется «технология прорыва из зоны комфорта». В ВШЭ прекрасный преподавательский состав, и я глубоко благодарен им всем.

Замечу, что вы можете нарисовать «круг сознания» любого размера. У кого-то он больше, у кого-то меньше… Суть не в размере, а в обозначении для упрощения, а соответственно и понимания.

Внутри круга нашего сознания находится все наше знание, опыт, умение, навыки и привычки.

Если мы отождествляем себя с нашим сознанием, то получается, что это мы и есть. Внутри круга - зона комфорта. Почему комфорта, спросите вы?

Отвечаю: наше сознание принимает все, что мы уже знаем и умеем как привычное и обыденное. Так, мы умеем стоять на ногах, ходить, слышать, видеть, говорить на родном языке и т.д. Мы чувствуем себя комфортно.

Все, что вне круга, - зона дискомфорта (рисунок B).

Это то, что мы еще не умеем, в чем у нас нет соответствующего опыта и нужных привычек. Это может быть, к примеру, какой-то иностранный язык, новое умение, например, петь, плавать или выступать на публике, новая наука, и все, то, что нам непривычно, что мы еще не делали.

Теперь представим, что мы захотели достичь точки, которая находится вне нашей зоны комфорта. Для простоты возьмем пример изучения иностранного языка.

Стрелка означает, что для этого надо приложить определённые усилия. Если помните из школьной программы физики, сила или энергия обозначались именно векторами-стрелками. (рисунок С).

Приложение усилий и есть технология прорыва из зоны комфорта.

Все это мы не раз проделывали в своей жизни. Сомневаюсь, что среди читателей найдутся люди, которые в жизни не интересовались ничем новым.

И даже сейчас, читая эту книгу и пытаясь ее понять, вы выходите из зоны комфорта.

Смысл в том, что, приложив усилия и сделав прорыв в своем сознании, вы выходите на его новый уровень. Ваше сознание расширяется. И все, что связано с новым умением, уже входит в ваше новое расширенное сознание. Если вы выучили новый язык, то бонусом получили возможность читать книги на этом языке, работать в иностранных компаниях, общаться с широким кругом людей на планете и т.д. Ваша зона комфорта заметно расширилась. (Рисунок D).

Итак, делая прорыв за прорывом, мы идем по жизни, расширяя свое сознание.

Надеюсь, вам, уважаемые читатели, понятны и интересны мои умозаключения, основанные на опыте и длительных исследованиях.

Теперь вернемся к школьному курсу физики и вспомним третий закон Ньютона: действие равно силе противодействия. F1=-F2. см. рисунок Е

Таким образом, прикладывать усилия и тратить энергию приходится лишь по той причине, что есть некое противодействие, которое не позволяет сделать это без усилий.

Для примера, если бы сила притяжения и, соответственно, сила трения не мешали бы шкафу скользить, то можно было бы пальцем толкнуть шкаф, и он сдвинулся бы с места. Но шкаф надо толкать с такой силой F1, которая будет сильнее силы трения F2, и только тогда шкаф сдвинется с места.

Подведем итог: усилие F1 приходится прилагать только по причине того, что существует некая сила F2, которая не дает достичь нашей цели, не приложив усилие F1.

Как раз здесь и кроется противоречие, о котором я говорил выше. Если кто-то из Вас его заметил, то поздравляю! Если нет, - обратите внимание на F2. Давайте посмотрим, что именно не дает нам выйти за свои же собственные сознательные рамки?

Окружностью мы им обозначили наше сознание или умения, навыки, опыт и знания.

Пространство внутри окружности - есть наше сознание, а сама линия, ограничивающая ее - это границы нашего сознания. Парадокс в том, что наше сознание нам и мешает, не давая выйти за его пределы.

И если мы отождествляем себя с нашими мыслями или сознанием, то получается, что:

Мы мешаем сами себе.

Факт в том, что границы нашего сознания не дают нам выходить за его рамки. И только самые смелые, открытым разумом и полные энергии и желания делают это на постоянной основе.

При этом процессе теряется драгоценная, если не бесценная энергия на борьбу с самим собой. Это похоже на езду на автомобиле с включенным ручным тормозом. Только представьте, куда можно было бы доехать, научившись управлять не только педалью газа, но и отключать ручной тормоз.

Жизненную энергию лучше направлять на созидание, чем на борьбу самим с собой.

В результате этой борьбы мы выигрываем или проигрываем сами себе, побеждая самих себя. Тогда, позвольте задать вопрос, кто же побежденный? Получается, мы сами.

Неважно, почему мы так устроены (считайте это защитным механизмом нашего организма). Но важно понять, как не тратить наши силы впустую.

Я начал задумываться над этими вопросами еще десятилетие назад, как уже говорилось выше. Но только три последних года я осознал, как решить эту, на мой взгляд, важную головоломку. Поскольку понимание - это упрощение, предлагаю максимально упростить схему. См. рисунок F.

На данном упрощенном рисунке видно, что знания ограничены, а незнание безгранично. Знания нам мешают черпать новые познания из незнания. Сила, на самом деле, не в знаниях, а в незнании.

Для полного понимая у меня есть к вам, уважаемые читатели, один вопрос. Как вы думаете, каков размер круга сознания у новорожденного ребенка? Каким его нарисовать? Большим или маленьким?

Совершенно верно, у новорожденного ребенка нет никакого круга( максимум есть точка незнания). У новорожденного сознание безгранично, он ничего не знает и, соответственно, легко и с удовольствием познает все. Новорожденный не теряет энергию на преодоление своих знаний. У него вся энергия или сила сознания идет на достижение нового и на результат.

Для взрослого человека, например, любой неродной язык является иностранным, и ему приходится его учить, потому что он знает, что это ИНОстранный (иной и странный или язык другой страны). А новорождённый не знает, что это чужой язык. Для него все языки «свои». Он учит все, что слышит. Не напрягая сознание, может с легкостью учить одновременно несколько языков.

Подобный круг ребенку «рисуют» родители и общество.

С рождения мы усиленно воспитываем ребенка, часто, забыв воспитать себя, воспитателя. И чем усерднее мы воспитываем ребенка, тем «плотнее» формируется его круг сознания. Важен не размер круга, а насколько сильно укоренились у человека знания. ведь, чем более убежден человек в своих знаниях, или чем плотнее круг его сознания, тем больше энергии и сил приходится тратить каждый раз, прорывая его, чтобы достичь своих целей.

Чтобы начать действительно эффективный путь самосовершенствования, первым делом, нужно принять, понять и начать использовать силу незнания.

Поскольку я считаю себя человеком науки (и, конечно же, человеком незнания или незнающим), сформулирую все вышесказанное в простой формуле.

Как и при постановке любой научной задачи, сперва дам обозначения.

Энергия или сила сознания - F1. Это сила для достижения знаний, результатов и поставленной цели.

F2 - сила или энергия знаний, на преодоление которых тратится часть силы F1.

Формула выглядит следующим образом:

F1=незнание / F2

Поскольку «незнание» стремится к бесконечности, то чем меньше у нас будет сила знаний, тем, соответственно, больше сила сознания.

В случае, если сила знаний будет стремиться к нулю, то сила сознания будет стремиться к бесконечности.

Другими словами, энергия, не потраченная системой на преодоление своего же сопротивления, останется в системе, как минимум, мы ее не потратили понапрасну.

В случае, если мы все-таки решили применить силу сознания, то (поскольку энергия во Вселенной никуда не уходит, т.е. обратный поток энергии в любом случае должен быть) мы за вложенную энергию получим «обратный» результат (в виде новых знаний или новой информации).

Как на примере с автомобилем. Бензин, не потраченный на пробуксовку в песке или на преодоление включенного ручного тормоза, можно оставить в баке или потратить на поездку с ветерком.

F2 для незнающего человека превращается в обратный информационный поток (или поток знаний) из «незнания».

Более универсальная формула будет такой

Энергия сознания = Энергия незнания / Энергия знания

Чем больше энергия знаний, тем меньше энергия сознания.

И наоборот – чем меньше энергия знаний, тем больше энергия сознания.

Знание это способность знать.

Сознание - это способность и знать, и не знать.

Сформулирую немного по-другому, и подведем итоги этой главы. В следующих главах обсудим «незнание» на практике.

Подойдя к границам сознания, вместо борьбы со старыми знаниями или их бессмысленным перебиранием очередное и бесчисленное количество раз, можно признать и, соответственно, позволить себе попасть в пространство «незнания», где присутствуют любые знания, пока нам неизвестные.

«Незнание» - это не просто слово, это некое спокойное или свободное «состояние» ума, где нет шума знаний, которые не дают услышать новое и полезное.

На примере компьютера: жесткий диск - это наши знания, а интернет - это «незнание».

Знания приводят к «незнанию», а «незнание» приводит к знаниям.

С помощью знаний мы достигаем «незнания», а с помощью «незнания» можем достигнуть знаний. Выбирайте, понравившийся вам, вариант.

Остановиться в эволюции мышления, застряв в знаниях, или же продолжить познавать себя и мироздание, каждый волен решать для себя сам.

Вот вам и свобода выбора.

Пользуйтесь на здоровье!

Или не пользуйтесь &), тоже на здоровье.

;

Свидетельство о публикации №218070901480