Была ли Троянская война?

Современная литература и особенно кинематография, конечно же не могли обойти стороной такой благодатный плод, как древнегреческие мифы и легенды. Те, кто смотрел фильм «Троя», не могли не оценить красоту доспехов и вооружения, одежд и украшений, как греков, так и их врагов, троянцев. Сцены как отдельных поединков героев, так и масштабных баталий поставлены, несомненно, талантливо и выглядят невероятно захватывающими.

Хорошо и вольно нынешним сценаристам и режиссерам изображать события, происходившие за 1200 лет до нашей эры. Никто не выскажет претензий и не поймает за руку на несоответствиях, благо все свидетели давно почили в бозе.

Но давайте попробуем копнуть немножко глубже и выяснить: а была ли вообще Троянская война, а если была, то столь ли масштабна, как о ней говорят предания? Попробуем задать себе несколько простых вопросов и попытаемся найти на них ответ.

Итак:

Вопрос первый: сколько людей могла прокормить Древняя Греция?

Для начала давайте посмотрим, на какой площади расселились Древние Греки на рубеже XIII—XII вв. до нашей эры, в тот период, когда по преданиям и произошла знаменитая Троянская война. Площадь современной Греции, чуть-чуть меньше 132.000 квадратных километров, а территория Древней Греции XIII—XII веков, была на половину меньше, что можно увидеть, сравнив карты.

Так что Древние Греки расселились на территории около 66.000 квадратных километров.

Как сегодня, так и в прошлом, только менее одной пятой площади Греции пригодно для земледелия. Легко подсчитать, что под сельхозугодиями остаётся всего 13 тысяч 200 квадратных километров или 1 миллион 320 тысяч гектар.

В сельском хозяйстве Греции изначально и до сегодняшних дней, господствует, так называемая «средиземноморская триада», в которую входят, как явствует из названия, три основных культуры. Это пшеница (ячмень), оливки и виноград. Для сбалансированного питания, как минимум половину всех пригодных для ведения сельского хозяйства земель занимали пастбища для скота, виноградники и знаменитые оливковые рощи, так что из 1,32 миллиона гектар сельхозугодий, на долю пашни могло остаться около 660 тысяч гектар. Хотя есть предположение, что «…в древнегреческий период три четверти территории составляли пастбища и только одна восьмая была занята пашней…», т.е. 12,5%. Но мы будем исходить из предположения, что пашня занимала 50% сельскохозяйственных земель.

По дошедшим до нас документам, средняя урожайность ячменя в те времена, составляла 10 гектолитров или 1000 литров с одного гектара зерновых. Зерно греки хранили в амфорах (как и вино), и применяли для расчетов не весовые, а объемные меры. В переводе на вес, 1000 литров зерна составит 550 килограмм или урожайность по 5,5 центнера с гектара. Урожайность пшеницы была выше, около 750 килограмм с одного гектара, но из-за "капризности" к местному климату, в те времена ее посевы составляли всего около 10% зерновых.

Сегодня, с учетом множества дополнительных продуктов питания, принимают за необходимое для одного человека количество зерна в год, равное одной тонне. Правда в те времена, ячменный хлеб составлял гораздо большую часть пищевого рациона, чем сейчас, когда хлеб не является основным продуктом питания. Но, даже принимая современные нормы потребления хлеба, на "прокорм" одного жителя Греции в год был необходим урожай как минимум с 2-х гектар пашни, учитывая, что нужно было делать хотя бы минимальные запасы зерна на случай неурожая и ещё часть оставлять на посев.

Зерновых, собранных с 660.000 гектар, могло хватить для пропитания максимально 330.000 человек. Если жителей стало бы больше этой цифры, то в стране наступил бы элементарный голод. Но и это довольно сомнительная цифра, учитывая, что она максимально возможная для проживания и питания такого количества людей на данной территории при существовавшем на тот момент уровне агрономии и технологиях. Скорее всего, что в Греции XII-ого века до нашей эры проживало меньше людей. Даже спустя 700 лет (7 веков) после Троянской войны, в V веке до нашей эры, оценки количества «грекоговорящего» населения побережья и островов Эгейского моря оцениваются учёными в пределах от 800 тысяч до 3 миллионов.

Но мы возьмем для расчетов самые благоприятные условия получения продуктов питания, максимальные урожаи и максимально возможное количество населения.

Можно возразить, что Древние Греки докупали зерно у соседей. Докупали. Но только значительно позже. Об этом мы узнаем из речей Демосфена, относящейся к середине IV в. до нашей эры. В ней он сообщает, что только из Боспорского царства в Афины ежегодно ввозилось около 400 тыс. медимнов хлеба (около 10.000 тонн). А вот в описываемые времена, в Греции господствовало натуральное хозяйство и денег греческое общество того периода не знало. Деньги, как средство платежа, появились у Древних Греков только через 500-600 лет после описываемых событий. Да и для закупки зерна, у Древних Греков в тот период, просто не было настолько развитых в сельскохозяйственном отношении соседей, имевших излишки зерна для обмена. Именно обмена, так как при отсутствии денег, торговля в те времена могла быть только "меновой". Представьте себе "международный рынок" того времени. Приплыл в порт другой страны корабль греков, вынесли греки на пристань то, что привезли к обмену - зерно, вино, сыр, а там уже стоят «сухопутные» торговцы, приехавшие на повозках из внутренних областей, и у них так же разложено на обмен - те же зерно, вино и сыр... Конечно, что-то можно было выменять на золотые украшения, оружие, ткани, но это была торговля мелкого масштаба, не способная удовлетворить потребности всей страны.

Вопрос второй: сколько воинов отправилось в поход на Трою?

Гомер в своей "Илиаде" приводит подробное количество войск и кораблей, которые привел с собой каждый из царей и вождей. Если подсчитать все названные им цифры, то на покорение Трои греческая армия выставила 100.000 воинов (по другим сведениям 130.000 воинов) и 1.186 кораблей. Вся эта армада собралась в Авлидской гавани в Беотии, при проливе, отделяющем Евбею от материка Греции.

Как мы подсчитали ранее, греческая земля могла прокормить максимально около 330.000 человек. Если предположить, что жители тех эпох питались более скудно и довольствовались меньшим количеством пищи, то население можно увеличить до 400.000 человек. Однако судя по описаниям воинов и героев, их крепким телесам, силе и выносливости, вряд ли они болели дистрофией в детстве от недоедания. Получается, что 25% всего населения (100.000 воинов), и не просто обычных обывателей, а именно здоровых и крепких мужиков, покинуло страну! Каждый ЧЕТВЕРТЫЙ житель! Если отбросить детей до 15 лет, женщин и стариков, то получается, что на войну отправилось ВСЁ МУЖСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ Древней Греции, способное держать в руках оружие. Простите, но в таком случае это больше напоминает не очередной военный поход за добычей или завоевание новых земель, а всенародную войну, когда ребром встал вопрос о дальнейшем существовании всего народа и государства. Так что цифра армии в 100 – 130 тысяч воинов, может быть принята только при условии грозящей Древней Греции катастрофы глобального масштаба.

Экономика, это такая "паскудная" дисциплина, что на её законы никак невозможно воздействовать какими либо приказами, указами и повелениями власть предержащих. И этой экономикой давно доказано, что в мирное время численность армии в стране не может превышать 1% от общей численности населения. Если какое-то правительство перескочит эту цифру, то экономика начнет давать сбой, причем существенный. Для примера, во время войны 1941-1945 годов СССР поставил "под ружьё" 20% населения. Это был сверхкритический уровень мобилизации, возможный только на очень короткий момент. Если такое положение продлиться более-менее длительный срок, то страна начнет регрессировать. Наступит упадок промышленности, добычи ресурсов и производства продуктов питания. Начнется голод. Даже в наши дни, самое современное и экономически развитое государство, не может содержать регулярную армию размером хотя бы в 5% от общего количества населения. Экономика, господа!

Вопрос третий: могла ли Древняя Греция содержать такую армию?

Главная загвоздка в том, что солдат мало отправить на войну, их надо еще и кормить. Хорошо, если война ведется на большой территории и армия периодически захватывает различные населенные пункты с запасами провизии, как это делал, например, Александр Македонский покоряя Персию. Но вот при такой форме ведения войны, как «осада», армия стоит на одном месте, и снабжается провиантом из своих тылов. Конечно, в окрестности осажденного города на заготовки отправляются «фуражиры», но их добычей просто нереально накормить всё войско. Так что все окрестности Трои были разорены в течение одного-двух месяцев после высадки. Большинство жителей, кто жил вокруг Трои, вообще заранее ушли со своими запасами под защиту стен или вглубь страны, едва завидев на горизонте греческие корабли.

Допустим, что каждому воину в день необходима хотя бы килограммовая буханка ячменного хлеба. Для выпечки 1 кг хлеба (используя современные дрожжи), в среднем требуется 600-700 грамм муки. Тогда на 100.000 воинов ЕЖЕДНЕВНО потребуется доставлять из метрополии, как минимум по 60.000 килограмм муки. За год это составит 21.900.000 килограмм. Почти 22 МИЛЛИОНА килограмм!

А ведь надо чтобы солдат не просто еле-еле таскал ноги на "хлебном пайке", а имел силушку воевать и повеселиться на привале. Для этого в его дневной рацион надо добавить хотя бы по 200 грамм мяса, по литру винца, и хоть немного козьего сыра и оливкового масла. А то чего доброго и взбунтуются солдатики, ежедневно рискующие своими жизнями "во славу Греции и царя Агамемнона". Прикинем, что мяса на одного воина понадобиться 0,2 кг в день или 20.000 кг на армию. Холодильников в то время не знали и мясо возили, так сказать в "живом виде". Всем известна такая мера, как "бараний вес", это 45 килограмм. А "выход" мяса от убойного веса барана составляет 38-50%. Пусть будет 50%. Тогда каждый день надо доставлять армии 40.000 кг баранины живым весом, что за год составит 14 миллионов 600 килограмм. Добавим сюда по 200 грамм сыра на человека и получим годовую потребность 7 миллионов 300 тысяч килограмм. Ну и конечно же вино. По литру на брата в день, за год набирается 36,5 миллионов литров.

Что мы имеем в минимальной годовой поставке для армии: 21 миллион 900 тысяч килограмм муки + 14 миллионов 600 килограмм мяса + 7 миллионов 300 тысяч килограмм сыра и 36,5 миллионов литров (килограмм) вина. Итого выйдет за год 80 тысяч 300 тонн. Грузоподъемность среднего греческого корабля 30 тонн. Даже если не считать вес 50-ти гребцов, весел, такелажа, провизии и воды для гребцов, то за год понадобится сделать из метрополии 2.676 рейсов, по 7-8 кораблей в сутки... Как же скрупулезно должна быть налажена логистика, что бы во всех районах страны собирать зерно, скот, сыр и вино, вовремя доставлять все это в порт, грузить амфоры с зерном и вином на 7-8 кораблей и отправить любимым сынам Греции в Трою. И так ЕЖЕДНЕВНО в течение 9 лет!

После этого, даже как-то неудобно вспоминать о лошадях, привезенными греками с собой. На сто тысяч воинов, надо иметь хотя бы 2.000 всадников, для поддержки пехоты, для внезапных атак, для поездок царей и вождей, для перевозки грузов между кораблями, для быстрой передачи приказов во время битвы... Так вот, средняя взрослая лошадь за год съедает около 2-х тонн овса, 4-5 тонны сена, 500 кг отрубей и 13 кг соли. Откинув даже отруби и соль, набегает еще "немного" ежегодного груза в 4 миллиона килограмм овса и 8 миллионов килограмм сена, т.е. плюс еще по одному 30-тонному кораблю ЕЖЕДНЕВНО. Мы даже не будем учитывать соотношение «масса-объем» груза. Ведь один кубический метр сена весит примерно 70-120 килограмм, и на 30-тонный корабль его ну никак 30 тонн не впихнешь.

А ведь армию надо вооружить. Не буду касаться кузнечных и плавильных дел. Достаточно поверхностно прикинуть количество меди требуемой такой армии для изготовления доспехов.

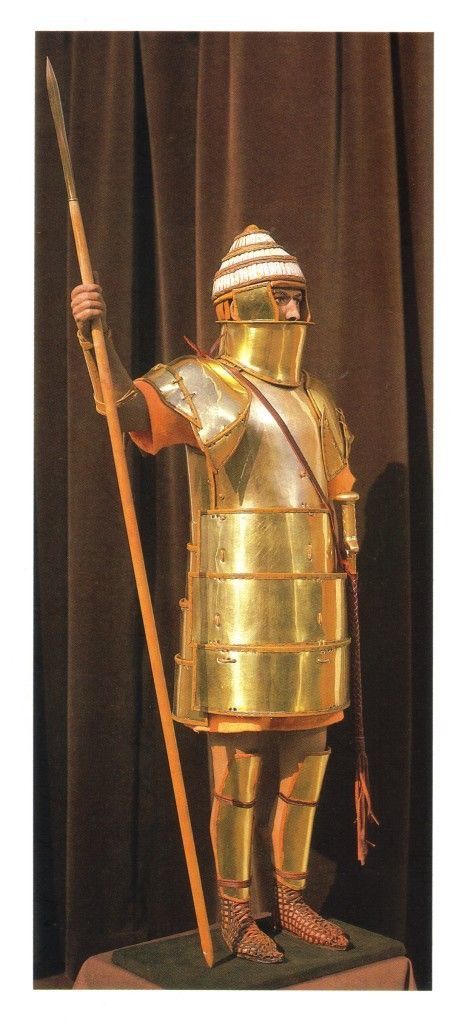

В Интернете легко можно найти фото доспехов воина-ахейца тех времен, найденные при раскопках его современную реконструкцию.

Центральная часть таких доспехов очень похожа на трубу, нарезанную полукольцами и сшитую кожаными ремешками. Для справки: 1 метр медной трубы диаметром 100 мм и с толщиной стенок 5 мм весит 13,2 кг. Если в основном у воинов доспехи были не такие полные, как на снимках, а хотя бы был только панцирь защищавший грудь и спину, два наплечника, две накладки на нижнюю часть ног, меч и щит, то для его вооружения, как требовалось минимум 20 килограмм бронзы или меди.

На войско в 100.000 воинов потребовалось добыть, а затем переплавить и сковать доспехи, не много не мало, 2.000.000 (два миллиона) килограмм меди или 2.000 тонн. Содержание полезного компонента (самой меди) в руде на территории Греции, составляет в среднем 0,8% и для извлечения из нее 1 килограмма меди, надо переработать 125 килограмм руды. Получаем, что для «бронирования» армии, надо было перелопатить 250 тысяч тонн породы. Для более наглядного представления - куб меди со сторонами в 1 метр, весит 8,9 тонны. Итого для нужд армии понадобится 244 таких «кубика». Под силу ли это было Древним Грекам? Не знаю.

Правда в медных рудах Греции, есть жирный плюс, они содержат в примеси золото в количестве 0,2-0,4 грамма на тонну, так что Греки получали неплохой «приварок» в виде золота.

А ведь еще надо было доставлять воинам медь и кожу для починки доспехов и иззубренных в битве мечей и щитов. Бронзу для выковки новых мечей, наконечников для копий и стрел, заготовки для луков, лекарства и перевязочный материал, обувь военную и повседневную, одежду, разную мелочь в виде ниток, тканей, веревок, канатов, смолы и даже маркитанток, чтобы воины могли отдохнуть "в объятьях девы нежной".

Получается, что вся экономика Греция, напрягаясь в неимоверном усилии, должна была работать только на свою легендарную армию. Кто обрабатывал землю на «материке», кто стоял на защите оголенных рубежей, кто строил и ремонтировал здания, как и чем, питалось оставшееся население, для меня остается загадкой.

Однако даже в те времена, по-прошествии всего пары сотен лет, кое у кого стали возникали сомнения в способности метрополии содержать и кормить такую армию. Для этих «скептиков» придумали легенду, что грекам помогали боги. В частности был в их рядах такой боевой товарищ, как Паламед - эвбейский герой, сын Навплия и Климены. Так вот этот Паламед, был в очень хороших отношениях с тремя дочерьми Ания (сына Аполлона и Рео), которых греки называли Энотропы или Ойнотрофы, и которые обладали способностями "…творить из земли масло, злаки и вино…". С такой поддержкой, можно конечно и повоевать, но в реалиях, как говорится, "сказками сыт не будешь".

Вопрос четвертый: могла ли греческая армия воевать и держать осаду Трои?

Как известно, высаживаясь на берег на долгое время, греки не оставляли корабли в море на якоре (на рейде), а вытаскивали их на берег и подпирали бревнами, а сами жили возле корабля и на самом корабле. Прикинем, что могла бы представлять из себя высадка такой армии. Если вытащить корабли на берег и оставить между ними хотя бы по 50 метров, то 1.186 кораблей растянутся на 59 километров 300 метров! Можно добавить по 4 метра ширину каждого корабля, что добавит еще 4 километра 744 метра. Итого имеем «линию десантирования» в 64 километра! Если вы знаете населенный пункт, расположенный от места вашего проживания в 50-60 км, вы легко представите длину такой линии, на которой через каждые 50 метров стоит греческая пятидесятивесельная "пентеконтора".

Возникает вопрос, а как управлять таким растянутым войском? Собрать их в кучу перед приступом? Можно, но троянцы тоже не дремлют, нападут конницей на фланги и сожгут оставленные почти без охраны корабли. А как передать срочный приказ из центра на правое и левое крыло, если в каждую сторону по 32 км? Пока приказ дойдет, пока одно крыло начнет выполнять указанный маневр, не зная при этом начало ли движение другое крыло, то кончится все это полной неразберихой. Ведь даже часов нет согласовать одновременное время построения и атаки. Так что управление таким растянутым войском, задачка еще та.

Но оставим военные дела понимающим людям и обратимся к прозаическому быту легендарных греческих воинов.

Все мясные и хлебные продукты в армию поступали, так сказать, в натуральном виде. Если сыр можно было сразу уплетать за обе щеки и запивать вином, то зерно надо было сначала перемолоть в муку и испечь из него хлеб, а животинку сначала зарезать и мясо пожарить. Вы, когда-нибудь, жарили (или наблюдали как жарят) шашлыки на компанию из 5-8 человек? Сколько средних поленьев надо перевести в угольки, для приготовления двух-трех килограмм замаринованной свинины? Примерно 8-10 штук. А тут 1.000 кораблей со средней "командой" в 100 крепких лбов. Каждому кораблику для поджарки мяса и выпечки хлеба потребуется костерок раз в 10 больше. А где взять столько древесины?

Кто ездил по Крыму, особенно в районе мыса Тарханкут, тот поймет, какая там природа и есть ли там изобилие деревьев. Думаю, что все, до последней щепочки на расстоянии 10-15 км в обе стороны от крайних кораблей были бы собраны еще в первый месяц осады. Это же не шутка, ежедневно разводить по 1.000 костров, да таких, на которых необходимо приготовить пищу для 100 воинов, а не просто пятки погреть. И если бойцы с крайних кораблей в первое время еще могут сгонять на лошадке за хворостом, то что было делать тем, кто расположился в центре лагеря? Им, как вы помните, только до конца крыла надо проскакать 30 километров, а вот потом еще с десяток-другой километров до не срубленного кустика.

Не могу с уверенностью сказать, какой была годовая температура в районе Трои 1.200 лет до нашей эры, но вот сегодняшняя известна. В декабре-январе-феврале-марте, бывает опускается ниже нуля. Редко, но бывает. Обычно около 3-7 градусов "в плюсе", что тоже не очень жарко. Как увлекающийся рыбалкой человек, мне приходилось часто ночевать в палатке на природе, причем, иногда при отрицательных температурах. Не думаю, что греки были настолько "толстокожи", что спали на голом песке (а ночной песок - это вообще отдельная "песня", даже в пустыне!) или в палатках, не разводя костры для обогрева. Откуда 100.000 воинов брали дрова для своего обогрева в ночное время в течении 4-х месяцев, для меня остается полной загадкой. А если вспомнить, что и павших бойцов греки сжигали на кострах, то для них надо будет еще где-то отыскать достаточное количество толстых бревен.

Живой организм, по странной прихоти природы, не только потребляет пищу, но и выделяет остатки ее переработки, хоть ты Ахилл, хоть Аякс, хоть хитроумный Одиссей Лаэртид. Вы можете себе представить, во что превратится прибрежный песок в отведенной 50-метровой зоне вокруг корабля, после того, как на него сходит "по большому" сотня здоровых мужиков? Даже если они будут заходить по нужде прямо в море, или делать «своё дело» с борта корабля, то прибой быстро вынесет их «добро» на берег, так как это «добро» имеет интересную тенденцию к плаванью. Через месяц-другой, если не пришел бы шторм, античные и богоподобные герои Древней Греции просто бы утопали в собственных экскрементах, а пахло бы на бережке так, что никакое вино и сыр в глотку не полезли.

Все это вместе взятое, заставляет усомниться в размерах армии и флота, приведенным Гомером в "Илиаде", которая вышла, так сказать с "опозданием" на 200-400 лет. Такой срок дает обширное поле для фантазий о событиях прошлых времен. В том, что война между греческими царями и Троей была, сегодня принято не сомневаться. И если мы так же примем за истину, тот факт, что «троянская» война имела место быть в истории, то из вышесказанного напрашиваются, как минимум, два предположения.

Первое наиболее реалистичное: армия Греков была, как минимум, в 10 раз меньше. Хотя и это довольно большая цифра для страны, разделенной на отдельные "царства" раскиданные по островам, жители которой занимаются скотоводством и слабеньким землепашеством.

Второе - это ошибка в оценке протяженности войны. Даже если бы и удалось собрать 100.000 воинов для нанесения одномоментного удара, то удержать их на одном месте занимаясь осадой 10 лет, вряд ли бы получилось. Какой царь покинет свои наделы на столь длительный срок, к тому же уведя с собой всю имеющуюся в наличии армию? Конечно, царь Агамемнон на тот момент был «в авторитете» и его клич сгонять пограбить Трою услышала вся Греция. Почесали свои буйны головы греческие царьки и мужички, послушали царя и прикинули, а почему бы и не пограбить? Ячмень посажен, до жатвы время есть, а скотинку домашнюю и жена с детьми попасут, отчего же в межсезонье не срубить деньжат по лёгкому за два-три месяца! Но вот берут сильные сомнения, что кто-то согласился бы пойти в поход, аж на целых 10 лет. За такой срок дома больше заработаешь, чем награбишь, да и спокойнее как-то.

Можно предположить, что во времена написания "Иллиады", то слово, которое Гомер услышал или перевел с древнегреческого, как слово "год", ранее подразумевало другой временной интервал. Возможно, этим словом обозначали "луну" т.е. "один месяц".

И если совместить первое и второе предположение, проявляется нечто похожее, что уживается со здравым смыслом. А именно, что 10.000 греческих воинов на протяжении 9 месяцев осаждали город Трою и на 10-ый месяц осады взяли его. Эти цифры, правда, тоже с определенной натяжкой, но все же хоть как-то можно втиснуть в рамки древнегреческой экономики.

Вопрос пятый: что же явилось действительной причиной войны?

Это самый интересный и запутанный вопрос. По классической версии, причиной войны явилась неземная любовь, вспыхнувшая между Прекрасной Еленой, женой царя Спарты Менелая, и троянским царевичем Парисом, когда тот гостил в их дворце. Кстати, муж Елены, Менелай, приходился родным братом царю Агамемнона, самому могущественному властителю в Греции на тот период. Договорившись бежать, Парис спрятал Елену на своем корабле и тайком увез в Трою. Что сказать по этому поводу? Легенда красивая и как говорил один персонаж «бабам нравиться». А как же иначе! Высокие чувства, война из-за женщины, неземная любовь до гроба, смерть, кровь… Романтика, одним словом!

Однако практически все романы и фильмы о троянской войне стараются обойти стороной некоторые моменты, не укладывающиеся в общепринятую версию романтической любви. Один из таких моментов: а как вообще Елена стала женой Менелая?

В известном фильме «Троя», Менелай показан зрителю не молодым, довольно тучным и к тому же грубым хамом, распутником и забулдыгой. Задумка режиссера понятна, надо было оттенить красоту Елены и молодость Париса, что бы перенести сочувствие зрителей на сторону влюблённой пары. Но нам интересно, как Елена стала женой Менелая, так сказать в реальности. Может он её купил на невольничьем рынке? Или силой увел от родителей и насильно завладел ею? Прочитаем, что об отношении Елены и Менелая говорят предания тех времен. Незамужняя Елена проживала тогда в Спарте, славилась своей красотой и просить ее руки хотели многие известные греки. Вот что гласят предания по этому поводу: «…самые доблестные герои Греции прибывали ко двору Тиндарея (царя Спарты), дабы просить руки прекрасной Елены. Среди женихов называют царя Итаки Одиссея, этолийского царевича Диомеда, героя Патрокла и многих других…»

И как же поступил царствующий в тот момент в Спарте, царь Тиндарей? «…Тиндарей справедливо опасавшийся, что десятки сильных и гордых мужчин, оскорбленные его отказом, перебьют и друг друга, и всю Спарту, долго тянул с ответом, пока, по совету хитроумного Одиссея, не решился передать право выбора самой Елене – предварительно связав всех женихов клятвой, что они всегда будут оберегать честь её будущего супруга, кого бы она ни избрала. Выбор Елены пал на Менелая – прекрасного телом и лицом царевича из Микен, младшего брата Агамемнона... …после пышной свадьбы Менелай и Елена зажили в любви и согласии: вскоре у них родилась дочь, названная Гермионой. После смерти Тиндарея, Менелай унаследовал престол и стал править Спартой мудро и справедливо, во всем поддерживаемый своей женой…». Как говаривал герой одной комедии – «Ого, как лихо закручен сюжет!»

Оказывается и Менелай не старый и грубый, а молодой, красивый лицом и телом принц, которого Елена сама выбрала из всех героев Греции искавших её руки. И дочь ему родила (но с собой в Трою почему-то не захватила), и правил её муж Спартой мудро и справедливо, и она сама во всём его поддерживала. Безмятежная жизнь Менелая с Еленой продолжалась около десяти лет. Их дочери Гермионе было уже девять лет, когда в Спарту явился троянский царевич Парис. Оказывается, это была нормальная и счастливая семья.

Очень важный и наверное самый интересный момент, это сам процесс похищения Елены. Существует целых три версии легенды о похищении, и я предложу четвертую.

Первая версия, когда коварная богиня Афродита, обиженная на Елену, влюбила её в Париса и та, потеряв голову и забыв обо всём на свете, бежала с царевичем в Трою.

По второй версии, Елена молилась в храме Афродиты, и в тот момент её похитил Парис. Причем ни о какой взаимной любви речь в этой версии не идет. Любовь у них возникла только по дороге в Трою, когда корабль причалил для отдыха к острову Краная, причем слово «любовь», в этом случае нужно взять в кавычки.

Третья версия сообщает, что Парис похитил лишь «призрак» Елены, который создала коварная богиня Гера, а настоящую Елену, богиня перенесла в Египет, где та прожила 17 лет, дожидаясь законного супруга. Эту последнюю версию, мы не будем рассматривать, как рабочую, ввиду её явной оторванности от жизненных реалий.

Что касается первой версии, то как показывает жизнь, такое случается сплошь и рядом, когда люди теряют голову от любви и бегут со своими возлюбленными невзирая ни на какие последствия.

Во второй версии, кое-какие сведения, заставляют по-иному взглянуть на такое «похищение». Так, один источник сообщает, что Елена прихватила с собой в дорогу сокровищницу мужа. Заметьте, не свои побрякушки и украшения в виде колец, браслетов, серег и диадем, а сокровищницу мужа, царя Спарты. Можно предположить, что это был не личный сундучок Менелая с его золотыми цепями и «печатками», а ВСЯ казна его царства. Тогда версия о «романтической и высокой любви» начинает отдавать душком меркантильности.

Еще один источник утверждает, что Елена бежала «…взяв с собой, как сообщают предания, драгоценности и множество рабов…». В этом случае получается еще больше неувязок. Мешок с личными сокровищами царя еще как-то можно под благовидным предлогом вынести из дворца, но как незаметно можно забрать с собой «…множество рабов…»? Это возможно только в том случае, если никакого «тайного похищения» вовсе не было, а была проведена заранее спланированная акция по захвату царских сокровищ, и Елена с Парисом были в сговоре. И когда дворцовая охрана была перебита телохранителями и воинами Париса, вот тогда можно было спокойно грузить на корабли и царскую казну и рабов. Однако позднее поведение Елены в Трое, во время её осады греками, делает более достоверной ту версию похищения, по которой Елена «полюбила» Париса только на острове Краная по пути в Трою.

Как известно, царь Менелай, ни минуты не сомневаясь в честности и благородстве гостя царевича-пастуха Париса, спокойно оставляет его своем дворце и отплывает на остров Крит, чтобы участвовать в похоронах своего деда по матери. Это же насколько надо было доверять троянцам, чтобы оставить вооруженных людей в своем дворце! Похоже, что до начала троянской войны, греки и троянцы жили как родные братья, или люди, имевшие долговременные и крепкие родственные связи, и не имевшие никаких оснований для недоверия друг к другу. Менелай оставляет Париса в своем доме, как можно оставить только родного брата, да и то, честно говоря, не всякого. А тут просто какое-то безграничное доверие! Только так можно объяснить беспечный отъезд Менелая на Крит.

В этой версии, Елена действительно невинная жертва похищения, и ни в каком сговоре с Парисом против своего мужа не состоявшая. События могли развиваться таким образом. Парис, прибыв в гости, не планировал, какого-либо похищения ни казны, ни Елены. Но этот неожиданный отъезд Менелая на похороны деда, натолкнул царевича на крамольную мыслишку. Ограбить самого царя Спарты и привезти его сокровища в Трою! Имя свершившего этот «подвиг», навсегда войдет в людские легенды и Историю. Для Париса это было великим искушением! Ему надо было совершить нечто такое, безумное и неординарное, чтобы доказать, что он достоин быть сыном своего отца, царя Приама. Зачем ему было что-то доказывать своему отцу? А для этого надо внимательно посмотреть на историю рождения и жизни Париса, и глядя на его жизнь, можно с большой долей вероятности утверждать, что у него было сильно развито чувство собственной неполноценности.

Немного о жизни Париса. У царя Приама и его второй жены Гекубы было несколько совместных детей. Это сыновья Гектор, Парис, Деифоб, Гелен и «…шесть других…», а также дочери Креуса, Лаодика, Поликсена, Кассандра и Илиона. Вообще Приам был плодовитым мужичком! За сорок лет его правления, по некоторым источникам, имел в общей сложности 50 сыновей и 50 дочерей от разных жен и женщин. Перед рождением Париса, прорицатель поведал царю, что в этот раз Гекуба родит сына, который и будет причиной гибели Трои. Будучи мудрым правителем, Приам сразу же после родов велел отнести младенца на гору Иду, и оставить там в лесной чаще. Однако младенца нашел и вырастил пастух Агелай, который и дал ему имя Парис. И Парис всю свою жизнь был пастухом, до того момента, когда уже будучи юношей не привел во дворец быка и был опознан своей сестрой, жрицей и пророчицей Кассандрой, как не погибший сын царя. Как он мог себя чувствовать в окружении настоящих царевичей и царевен? Они явно смотрели на него с большим превосходством, как на прибившуюся ко двору дворняжку, а не как на свою ровню.

Конечно же, имея такую незавидную жизнь от младенчества до юношества, Парису надо было хоть чем-то выделится перед своим царственным отцом. Как говориться «кровь из носа». И тут так удачно подворачивается великолепный, с его точки зрения, случай.

Парис, дождавшись, когда корабли царя Менелая, отплывут достаточно далеко, вместе со своими телохранителями захватывает дворец и перебив дворцовую охрану похищает царскую казну. Елена, увидев, что твориться во дворце, попыталась найти укрытие в храме Афродиты, который располагался либо недалеко от дворца, либо примыкал к нему, и стала молить богиню о защите. Парис и его воины, силком уводят Елену, грузят на свои корабли казну Спарты и захваченных рабов. Во время промежуточной стоянки на пути в Трою, на острове Краная, Парис силой овладевает Еленой, и она, любившая своего мужа, но теперь опозоренная Парисом, временно смиряется со своей участью.

Однако есть сообщения, что Елена пыталась бежать из Трои, но была поймана. Так же она неоднократно предлагала троянцам, уже во время войны, выпустить её из города, что бы прекратить это кровопролитие. И вряд ли тогда ей владело сочувствие к осажденным троянцам, она просто хотела вернуться домой к мужу и дочери. Как сообщают предания, прибыв после долгих приключений к стенам Трои, греки потребовали у троянцев выдачи Елены, и по словам Гомера «…она сама желала вернуться к мужу, однако троянцы отказали...». По некоторым источникам, во время последней решающей битвы за Трою, Елена как могла, помогала грекам, а своего нежеланного супруга Париса в конце концов собственноручно зарезала. Очень похоже на то, что Елена была заложницей или пленницей троянцев, а не «вольною царицей».

Получается, что Елена не смерилась с её похищением, и навязанная нам классическая «любовная» версия, трещит по швам. Кстати, самая распространенная версия о жизни Елены после падения Трои, гласит, что Менелай и Елена вернулись домой и еще долго правили Спартой, а их могилы показывали в Ферапне, где было построено святилище в честь Менелая и происходили ритуальные игры.

Именно при таком «раскладе» событий, когда была похищена казна государства, опозорена любимая всеми царица и пострадала честь самого царя, у Греков действительно появляется весомый «Casus Belli» (повод для войны). Если бы Елена сбежала с пылким любовником по собственному почину, вряд ли даже самый речистый оратор тех времен, смог бы уговорить десятки тысячи греков проливать кровь по такому поводу. Ну, сбежала и сбежала, тоже мне причина. Не она первая, ни она последняя. Но тут были затронуты вопросы чести и финансов!

Версия про похищенные из Спарты сокровища, не однократно мелькают на страницах «Илиады». Вот для примера несколько строк, в которых Менелай вызывая Париса на бой «один на один», просит богов быть свидетелями договора, заключенного перед этой схваткой, и ставкой в которой является не только Елена, но и похищенные сокровища (богатства):

«Будьте свидетели вы и храните нам клятвы святые:

Если Парис Приамид поразит Менелая Атрида,

Он и Елену в дому и сокровища все да удержит;

Мы ж от троянской земли отплывем на судах мореходных.

Если Париса в бою поразит Менелай световласый,

Граждане Трои должны возвратить и жену и богатства.»

Вопрос шестой: кем или чем являлась Елена Прекрасная на самом деле?

Вот тут мы подходим к четвертой версии. А была ли Елена вообще человеком? Изначально, «Елена» — это дорийское божество плодородия, пользовавшееся культовым почитанием в Спарте. По одной легенде, она была дочерью Зевса и спартанской царицы Леды, а по Птолемею — дочерью бога Гелиоса и той же Леды. Получается, что отцом Елены был либо высший бог Зевс, либо не менее значимый Гелиос – бог солнца. Тогда возможно предположить, что «Елена» это какой-то неодушевлённый символ, очень важный для всех народов Древней Греции. Настолько важный, что его похищение вызвало небывалый гнев всех древнегреческих племен и заставило развязать поистине всенародную отечественную войну. Перед людьми как бы был поставлен выбор либо вернуть святыню любой ценой, вплоть «до последнего солдата», либо их народ будет обречен на гибель. Трудно понять мысли и чувства людей живших более трёх тысяч лет назад, но если брать аналогии из современного мира, то возможно, похищение этой святыни было равносильно сегодняшнему похищению «черного камня» из Каабы в Мекке. Могу предположить, что весь мусульманский мир объявил бы «джихад» такому похитителю.

Известно, что после троянской войны, в истории Древней Греции наступили «тёмные века». Выдвигают разные теории и причины их возникновения. Одна их них, это изменение климата в средиземноморском регионе. Предложим свою версию развития событий, привязанную к явлению. Возможно, уже за несколько лет до похищения «Елены - богини плодородия», во всем регионе, в том числе и Трое, стали падать урожаи основных сельскохозяйственных культур. Парис, желая спасти свой народ от голода, решил, что похищение святыни «ответственной за урожай» и доставка её в свой город, вернёт положение в сельском хозяйстве «на круги своя». Соответственно, греки пришли к обратному мнению, и что если они не вернут «богиню Елену» в родные пенаты, то урожаи будут продолжать падать, и они просто вымрут от голода. C высоты сегодняшних знаний такой подход кажется немного наивным. Но в те времена, когда земные герои рождались от богов и жили среди людей, то и отношение к влиянию богов на земные дела, было совершенно иное. Да и в нынешние времена дело частенько обстоит подобным образом. В самые трудные времена, когда подходил, как говориться «край», люди обращались за помощью к высшим силам.

Вопрос седьмой: если война все-таки была?

Как мы уже говорили, с XII века до н. э. в истории Греции наступают так называемые «тёмные века». Их появление можно объяснить и затеянной греками народной войной, в которой все и всё в государстве было направлено на достижение только одной цели – выиграть войну. Когда все виды промышленности и сельского хозяйства работали только на армию, то нет ничего удивительного, что от такого непосильного бремени экономика страны пришла в полный упадок. И в этот момент, на обессиленные и обескровленные земли греков вторгаются «дорийцы» - слаборазвитая племенная группа, живущая еще родовым строем. Только катастрофическое ослабление Греции во всех сферах, сделало возможным её завоевание таким отсталым народом. Итогом этого завоевания стало порабощение коренных жителей, привело к упадку городов, культуры и даже потере раннегреческой письменности, так называемого «критского письма». Накопленные древними греками знания об архитектуре, методах добычи металла и способах его обработки, ткачестве, живописи, обработке земли, были отброшены к архаичным временам. Развитое греческое общество вновь вернулось в первобытнообщинный строй к родоплеменным отношениям. Эти «темные века» продолжались по разным данным от 300 до 500 лет.

У греков оставалось два пути. Первый, подчиниться завоевателям и ассимилироваться с ними. Второй, сесть на корабли и попытаться найти новые земли, на которых начать новую жизнь, пытаясь сохранить знания и свой образ жизни. Но некоторые решили не усложнять себе жизнь, а заняться элементарным разбоем на морях и на побережьях сопредельных стран. Ведь многие, кроме как воевать, ничего другого больше делать не умели. Народы, подвергшиеся таким разбойным нападениям, даже придумали для таких ватаг специальное название - «народы моря». А если отбросить красивое название, то это были просто грабители, как и их поздние последователи, скандинавские викинги. Так в хрониках Древнего Египта прямо указывается, кто был в составе этого «народа моря». В этот список входили, например, данайцы из континентальной Греции, народ Пелесет с острова Крит или Кипр.

Но все же, многие пустились в путь, что бы найти для себя не занятые земли, и начать на них новую жизнь с привычным укладом и попытаться сохранить знания предков. Гибель микенской цивилизации породила огромную волну миграции на ранее неосвоенные территории…

Сегодня трудно с уверенностью утверждать, что явилось истинной причиной падения цивилизации Древней Греции того периода. Возможно, повлияло изменение климата, а возможно и расточительная война подорвавшая экономику и людские ресурсы всего региона. Сегодня мы попытались рассмотреть все стороны военных действий Древних Греков исходя из тех цифр, которые «предоставил» нам Гомер. И как видим, эти цифры оказываются далеки от реальности. Соглашаясь, что с большой вероятностью троянская война все же была, появляется много сомнений в ее масштабах и длительности.

Так же, мы попытались немного шире раскрыть устоявшийся миф, что причиной войны стало банальное бегство двух любовников, Елены и Париса. Этот миф, кочующий из книжки в книжку и от экранизации до экранизации, стал настолько «незыблемым» и «каноническим», что большинство людей даже не подозревают о других возможностях, которые могли послужить поводом к троянской войне. А такие возможности, как мы увидели, существуют, и некоторые из них даже многовариантны.

Иногда меня спрашивают, а для чего ты это написал? На это я всегда даю один ответ: получив какую-то информацию по заинтересовавшей вас теме, не принимайте её сразу за истину, а попробуйте провести всесторонний анализ. И тогда, возможно, для вас откроются её новые и интересные стороны или вы увидите её с неожиданной для себя стороны.

Свидетельство о публикации №219011100717