Филон бессмертья

поэта Леонида ГУБАНОВА

(1946-1983)

Неизвестные поэту издания

И мне плевать на ваше «зря».

Там, где венец, там и свинец,

Но мы увидим опосля,

Кто был поэт, а кто подлец.

Леонид Губанов, 12 ноября 1964

Через 20 лет после смерти Леонида Губанова стали издавать. Вышли две толстых книги. Одна 730 страниц, вторая 380. (Я, правда, больше люблю третью, то есть – первую, тоненькую книгу, изданную под редакцией И. Дудинского «Ангел в снегу», потому, что в ней нет следов работы редакторов.)

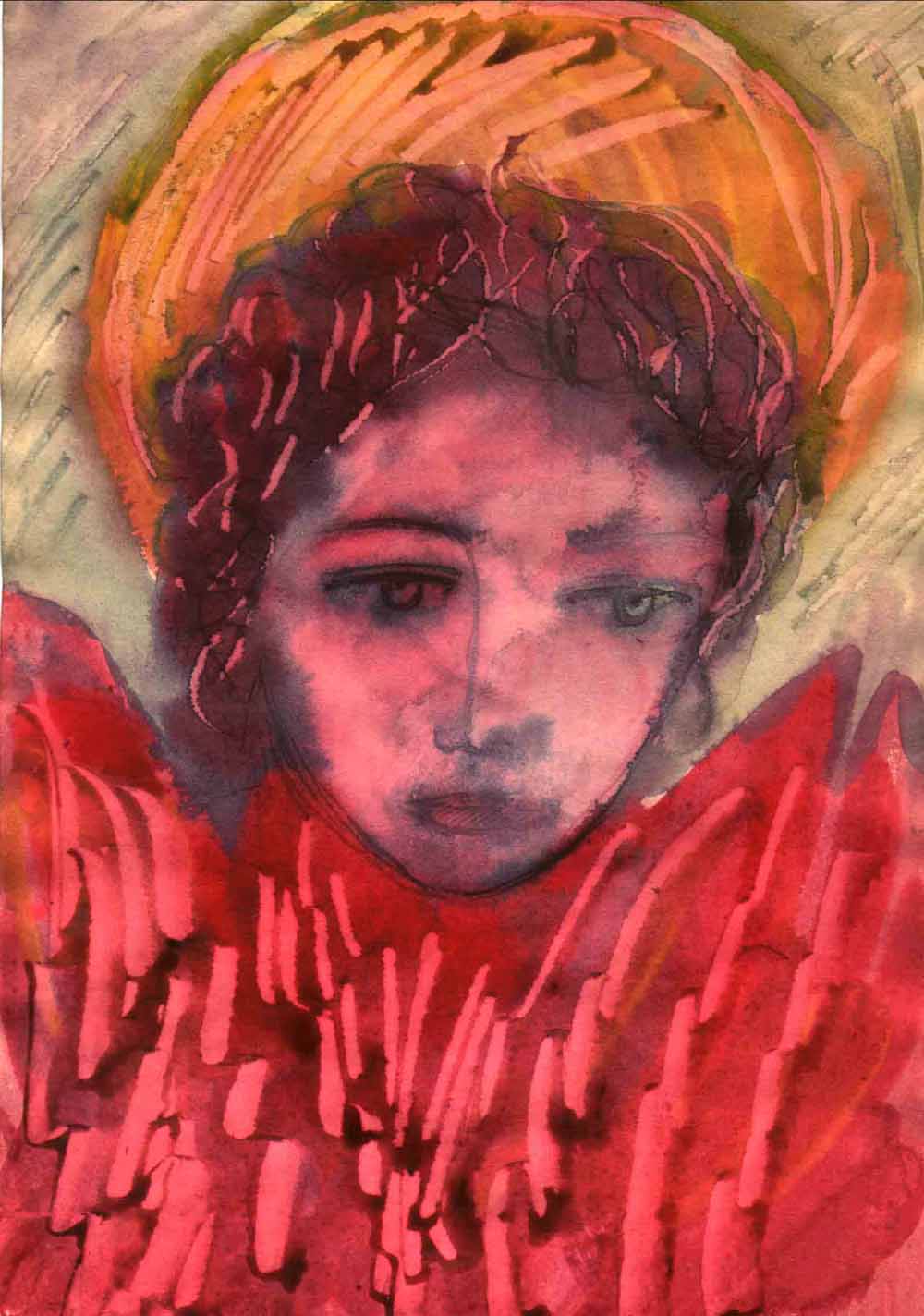

И, наконец, издательство «Vita Nova». В книге три статьи, библиография, алфавитный указатель, факсимиле некоторых стихотворений, варианты строк, ну, почти академическое издание. Переплет из натуральной кожи с золочением, фольгой золотой, фольгой цветной, металлические уголки. 592 страницы мелованной бумаги и 116 иллюстраций (картинки самого Губанова), фотографии из семейного архива… Книгу тут же окрестили произведением полиграфического искусства. Конечно, привычнее видеть Губанова в самиздате, и жалко расставаться с этими пожелтевшими листками, но видимо пришло и его время. Тираж книги очень ограничен, всего 1001 экз. И раскуплена она была прямо на ярмарке «нон фикшн». Тащили авоськами.

С оформлением все в порядке. Намного сложнее с текстами. Это опять избранное. В книгу включены самые известные стихи Губанова. Впрочем, много напечатано при этом впервые. Комиссии по творчеству Губанова до сих пор нет. И вся подготовка текстов легла на жену, Ирину Губанову. Она подготовила к изданию уже четвертую книгу. Все-таки эта хрупкая самоотверженная женщина не в состоянии заменить академический институт. И когда же, какая организация обратит внимание на наследие этого гениального русского поэта – Леонида Губанова. Неужели Союз писателей?

Не обошлось в издании и без мистики, которая постоянно преследует литературную жизнь Губанова. На каллиграмме (от слова «каллиграфия». Шрифтовой рисунок.) напечатанной на первой странице, на которой автопортрет Губанова, редакция к огромному удивлению, обнаружила название своего издательства «Vita nova». Носогубная складка образована текстом «новое издательство Vita Nova». А лицо словами «стихи, поэмы», челка же состоит из имени поэта «Леонид Губанов». Так Губанов еще в 70-х предсказал, что будет издан в этом издательстьве.

Тысяча страниц стихов обрушились сразу на наши головы. Когда я сейчас читаю отзывы, которые поступили на эти книги, удивляюсь, что их было так много, и одновременно, - мало. И самое удивительное, насколько вразнобой приветствуют этого признанного «непризнанного гения», «филона бессмертия». Позволю себе произвести кратенький обзор этих рецензий.

Андрей Немзер с неистовством ополчается на мемуаристов. Мемуаристы не нравятся ему по двум причинам. Первая, - где вы были раньше? И вторая, что все в один голос вопят – погубили поэта, и льют крокодиловы слезы. И, в-третьих, очень грозно, - «так ли встречают гения»? И, казалось бы, сейчас он сам встретит гения как положено. Разобьет в редакции пару чашек. А может и набьет морду главному редактору.

«…в книге «Я сослан к Музе на галеры...» страниц двадцать отведено под «джентльменский набор» - с портвейном, полицейским произволом, недугами и срывами, большими надеждами, цензурой, историей глумливого погрома, учиненного над теми единственными восемью строками, которые поэт увидел напечатанными. И со всякими пафосными словесами, в разговорах о погубленных гениях столь же обязательными, как формулировка «политически грамотен, морально устойчив» в партийно-профсоюзной характеристике».

Великолепно написано. Действительно, перебор с патетикой в воспоминаниях превалирует над реальными сценами жизни, и анализом самой поэзии.

Владимир Радзишевский в «Дружбе народов» (№2, 2004) пишет безапелляционным тоном, что в СМОГе никого достойного внимания не было, кроме Губанова. Спасибо и на этом, но, боже, куда же он дел, Алейникова, Батшева, Кублановского, Пахомова, Сашу Соколова, Татьяну Реброву. Переводчика Борхеса, социолога Бориса Дубина - лауреата огромного количества премий в России и за рубежом. (Дубин, награжден премией Андрея Белого «За гуманитарные исследования», Международной премией Ефима Эткинда, национальным орденом Франции «За заслуги»). Одним словом отправил в небытие лауреатов всевозможных литературных премий. Александр Морозов лауреат Букера, тоже смогист.

Владимир Радзишевский пишет, что вечер в библиотеке Фурманова (первый вечер СМОГа, 12 февраля 1965 г.) прошел тихо, как детский утренник. Смогисты выходили к стулу и по очереди читали, держась за спинку. Поинтересовался бы, что пишут мемуаристы, которые так не понравились Немзеру. Их воспоминания опубликованы в конце тома. Далеко не надо ходить, только пролистнуть до 697 странички. И сам Губанов ответил бы, что «соорудили помост, похожий на плаху», взбирались на него. Батшев надел длинную рубашку, которую всю обколол булавками. Приезжала милиция. Потом КГБ. Смогистов выпустили через черный ход. «Отмечали вином». То есть – напились. Все вечера смогистов проходили в атмосфере скандала. А некоторые скандалили до конца жизни.

Это что, в той же «Дружбе народов» Лев Аннинский (№7, 2009) пишет о какой-то Самой Молодой Организации Гениев. А не о Самом Молодом Обществе Гениев.

А Николай Климонтович (та же «Дружба Народов», 1995, № 5) похоронил Лёню на Востряковском кладбище. Хотя он лежит на Хованском. В интернете мне приходилось встречать и другие варианты – Кунцевское, например. Жил в Кунцево, на кунцевском похоронен, - логика ясна.

Сбываются пророчества. Губанов так писал об этом в 1975 году.

Когда-нибудь на этой земле потеряется кладбище,

На котором я буду зарыт.

Потеряется, как единственный адрес в спокойствие.

Гвоздики будут мяться, тереть ноги и не знать, куда же идти.

Эх, Коля, Николай, тоже мне друг. Пришел бы хоть раз навестить могилку. Не наврал Лёня, ничего не наврал. Умер в сентябре (8 числа, хотя точную дату не знаем. Мама, приехав с дачи, нашла его сидящим в кресле и следы разложения уже коснулись тела. Погода стояла жаркая.) Умер в 1983 году, в 37 лет, как и обещал. И лежит на Хованском кладбище, 309 участок … Найти могилу можно так.

Доехав до Хованского кладбища, нужно выйти на остановке "Крематорий". Далее пройти вперёд по ходу автобуса, до конца забора из красного кирпича и гранитной мастерской. Справа от дороги серый забор, за ним кладбище, вы увидите железную калитку. Зайдите в неё. Справа от вас 312 уч. Идите до конца этого участка. Поверните направо, идите прямо, в самый конец кладбища, до 309 уч. (он справа). Продолжая идти вперёд, отсчитайте от начала 309 участка 6 рядов. 2 могила от дороги в 6 ряду - могила Леонида Губанова.

Вот куда надо идти гвоздикам, и нечего мяться. И мы с друзьями, посещаем ее регулярно. Каждый год.

Оказывается, первой и единственной прижизненной публикацией Губанова в «Юности» мы обязаны некоему Варшаверу, (так пишет Владимир Радзишевский) он первый выудил из редакционной текучки журнала - «Полину», показал Вегину, Вегин - Евтушенко. Евтушенко - Полевому. Полевой (главный) – редколлегии. Полевой печатать отказался, но редколлегия надавила, на нерешительного главного, пригрозила отставкой, и вот… сварганили гения. Публикация-то безобразная была. И гордится нечем. Но об этом позже и подробно.

Действительно, как-то хочется написать о Губанове необыкновенно. Ярко. И адекватно ему самому. Прав Андрей Немзер.

Последний друг детства

Когда-нибудь набережную, на которой я родился,

Будут охранять перистые облака моих насмешек

И колокольный звон пощечин.

Леонид Губанов

Звонит Ира Губанова, и говорит, что умер Леонид Парфенов. Единственный человек, который был другом Губанова с детства и до конца жизни. Я много раз встречался с ним, разговаривал. Увы, ничего интересного из его рассказов не помню. Да и рассказывал ли он? Некогда как-то было. И умер, ничего не написав. Ира так обеспокоена. Смогистам сейчас за 60, призывает писать, пока не поздно. О детстве Губанова на Бережковской набережной, которая его берегла («Бережет меня бережковская набережная») уже никто не узнает. Больше друзей детства не осталось.

А я, как ни странно, был знаком с еще одним другом детства с Бережковской набережной. Он пришел в театр уже после скандального ухода Лени, и работал электриком. Это был ничем не примечательный электрик, если бы не его удивительная способность находить контакт с любыми людьми. Он был на равной ноге и с народными артистами и с уборщицами. Умел выпивать со всеми. Даже с непьющими и подшитыми.

Одна картинка стоит перед глазами, словно навечно застыла. Служебный выход театра смотрел на двор нового дома, где жили знаменитости. В частности, Юрий Никулин. И вот вижу этот самый электрик, в своей серой рабочей тужурке, подходит к вылезающему из машины Никулину… Я думал, просит автограф… И прошел мимо, но обернувшись, увидел, и ошалел, электрик стрелял деньги. Они вместе с Никулиным считали мелочь… Никулин оправдывался, что недостает. Лазил по карманам. Электрик не отставал, и нисколько не робел. Он даже переигрывал Никулина своей чистосердечной простотой.

Однажды в день моего дежурства. Он зашел ко мне в «чулан» и спросил, про Губанова. Правда ли что он работал тут. Я сказал, что правда, и могу дать телефон.

- А ты откуда его знаешь?

- Да мы с детства дружили, - ответил электрик, и вышел. Так мы с ним и не выпили. И новый телефон Лени он не захотел записать.

Детство не вернешь…

Ни с того, ни с сего

Биографии разворуют, я вам кровь для заметок дам.

Леонид Губанов

Ни с того, ни с сего появился в моей жизни Леня Губанов. Ни с того, ни с сего, - он не отстает от меня и теперь. «Ни с того, ни с сего» - это начало одного из его стихотворений. Стали вдруг звучать у меня в голове эти глупые слова. – «Ни с того, ни с сего». Стал я искать, откуда эта строчка, перерыл две полки стихов из своей библиотеки. Кто бы это мог быть? - перебирал я всех известных мне поэтов. Сначала думал, что какой-то обычный советский поэт. Листаю свою библиотеку: Межирова, Смелякова, Наровчатова, Самойлова… Но не тут-то было. У них «ни с того, ни с сего» не писались стихи. Все было продумано, выверено. Кабы чего не…

Ничего не нашел. Несколько дней мучился, пока не отодвинул штору, и не увидел на подоконнике самиздатский сборник стихов Губанова, открытый на этом стихотворении. Вот такое наваждение. Так стал со мной разговаривать Леня после смерти.

Откроешь его стихотворение, вникнешь, прочитаешь, а потом не спрячешь в папку, не поставишь на полку, а оставишь открытым, и тогда оно само по себе звучит в воздухе. Охватывает комнату своими волнами, и слух ловит его отдаленный отзвук, пришедший из недосягаемых далей. И кровь и звук для заметок он мне действительно, дал.

И сейчас, когда я думаю о нем, то вроде бы какая-то тень мелькает в темных углах. И вроде бы он сам стоит за спиной. И вроде бы даже интересуется, что я думаю о нем, что пишу. И с чего бы это? С какой такой стати? Ни с того, ни с сего, может быть? Да, скорее всего так и есть.

Мы с Леней научились общаться, молча, еще при его жизни. И так понимали друг друга. И до сих пор общение не прерывается.

Юность и Крокодил

И последней сволочи я брошу на карту

каких-нибудь десять-двенадцать строчек…

Леонид Губанов

- А ты вообще, печатался когда-нибудь? (Гений)… - моя ирония.

Леня вместо ответа, достает с полки журнал «Юность» (журнал лежит на виду, словно вчера положили) и подает его мне в развернутом виде. Там его фотография, а рядом стихи. Я читаю знаменитую Евтушенковскую публикацию, о которой столько уже сказано.

Ну, это прекрасные стихи, одобрительно восклицаю я. На правах как бы более рассудительного. И тут Леня словно пронзенный стрелой, вскрикивает:

- И на каждую строчку по фельетону.

Выясняется, что отклики на это стихотворение, единственное напечатанное за всю жизнь, и на всю жизнь, были многочисленные. И сплошь издевательские. Дело происходит в 1975 году, и со дня публикации прошло 11 лет. Но рана до сих пор не зажила.

Художник

Холст 37х37

Такого же размера рамка.

Мы умираем не от рака,

И не от старости совсем.

Когда изжога мучит дело,

И тянут краски теплой плотью,

Уходят в ночь от жен и денег

На полнолуние полотен.

Да! мазать мир! Да! кровью вен!

Забыв измены, сны, обеты

И умирать из века в век

На голубых руках мольберта.

Вот они, эти 12 строчек, брошенные на карту.

- 37 – это 37-й год? - Первое, что я спрашиваю у него. Он кивает утвердительно, Хотя и подразумевает что-то еще.

- И 37 лет твоих?

Опять кивок.

- Ты был женат?

- Нет.

- А это что? От кого уходил? – улыбаюсь я, тыкая пальцем в строчку.

Волосы заходили на его голове ходуном. И я слышу неприятный шелест его ногтей.

- У тебя изжога бывает? – иронически качаю головой.

Шелест усиливается, и к нему прибавляется невыносимый скрип зубов.

Когда я сейчас, проработав много лет в газетах и журналах, думаю об этой публикации, то вижу, насколько непрофессионально она была сляпана. Рядом с этими строками была помещена фотография мальчика, с детским выражением лица. Совсем ребенка, если вглядеться. И с биографическими данными, - что он учится в 9 классе, вечерней школы рабочей молодежи, работает в художественном комбинате.

Руки бы оторвать за эту публикацию. Ведь это надо же такое состряпать, - советский школьник уходит «от жен» и главное - денег, и его тело «мучит изжога». И хотя там нет первого лица, а есть общее – «мы», Лёня среди них, он входит в это «мы», уходящее от жен, денег, изжоги. (Я тогда даже не обратил внимание на то, что там не «тело», а «дело» «мучит изжога». Мне показалось, что это просто неудачная маскировка слишком прямого высказывания.)

Ничего более провокационного, более издевательски смешного и придумать было невозможно. И то, что на это появилось 12 фельетонов, вполне закономерно. Лакомый кусочек для любого шутника. И первая строфа с разоблачительными антисталинскими аллюзиями в таком контексте тоже работала против автора. Не только против автора, но и против всей антисталинской кампании. Когда даже школьник, по наущению старших, бросает камень в прошлое, нелегкое, кровавое, трагическое, и одновременно священное прошлое; это возмутительно.

Получился настоящий «ляп». За такие «ляпы» на моей памяти давались выговоры. Увольняли за профнепригодность. А в данном случае, вроде бы и медаль надо дать журналу, Варшаверу и Евтушенко лично, за такую смелость.

Об истории этой публикации существует множество письменных, опубликованных и неопубликованных еще, рассказов, и еще больше устных, но никто не отмечает, ее нелепости, ее изначальной провокационности. Даже сейчас, при всей развращенности нашего общества, если опубликовать фото школьницы с бантиками и со стихами рядом: «Меня мучит изжога по утрам, а я ухожу от мужей по вечерам, а Сталин – злодей, он кушал детей». Это вызовет вопросы. Ну, хотя бы у родителей. И возможно даже в суд подадут. А тогда Леня был бесправен. И беззащитен. Он сам пытался защищать себя. Злее всех, и бессмысленнее всех фельетонов, был фельетон в журнале «Крокодил». (А. С. Куда до них Северянину! Крокодил. – 1964. – № 28. – с. 8.) Где стихотворение было полностью перепечатано с идиотскими комментариями.

“Снилось Северянину что-нибудь подобное? Не снилось. Не тот век. Не те сны. Это могло присниться только в наши ночи. Только нашему Лене Губанову, 1946 года рождения. Ученику 9-го класса нашей школы. Вот и выходит, что не гений был Игорь Северянин. Далеко не гений”.

Бред, но обидный. И стихотворение для иллюстрации.

И Леня пошел в «Крокодил», требовать справедливости, взяв с собой для надежности какого-то крепкого кореша из дворовой шпаны. Морду бить неизвестному автору, скрывшемуся за инициалами А.С. Может и гонорар дадут? Ведь это его стихи перепечатали, а не чьи-нибудь!

Здесь мы вынуждены отправиться на 15 лет вперед, на берег Черного моря, где я нежусь под лучами солнца и рассказываю своему новому знакомому, Виктору Викторовичу Гульдану, доктору психиатрии, наркологу, о Губанове. (Лени уже давным-давно нет в живых, а, «друг Губанова», это пожизненно). Рассказываю, читаю стихи. И вот рассказ доходит до укуса «крокодила».

«Берет с собой Лёнька какого-то кореша из дворовой шпаны, между прочим – боксера, и идет в редакцию разбираться» - втираю ему легенду, сам конечно не верю, что такое было возможно. Их бы просто не пустили в центральный орган. Я-то, как бывалый графоман, не раз простаивавший в проходных разных печатных «органов», знаю, как они охранялись...

Виктор Викторович вдруг сбрасывает с себя приятную дрёму. И останавливает мой рассказ.

- Так это ты о Лёньке? – спрашивает он.

- Ну, для кого Лёнька, а для кого-то и Леонид Георгиевич, - не сдаю я своего друга за три копейки.

- Так это я с ним ходил, - ошарашивает меня доктор наук.

Я требую объяснений и подробного рассказа этой легендарной истории. И Виктор Викторович, ненадолго задумываясь, припоминая детали, неспешно повествует о подвигах своей бурной юности. Привожу его воспоминания дословно.

- «Это было где-то в 1964 году. Я тогда учился в Геолого-разведочном. (Потом окончил психфак МГУ.) Боксом я уже не занимался к тому времени. С Леней мы не были близко знакомы. Но он знал, что я из боксеров. Наверное, других боксеров в его окружении не оказалось, и поэтому понадобился я. Он вспомнил мой телефон и позвонил. Я от встречи не отказался, с чего бы это отказываться? И мы поехали в редакцию.

Внизу долго стояли. Леня добивался, чтобы нас пустили. Наконец нас пустили, и мы поднялись на лифте на какой-то этаж, и вошли в кабинет. Мы были трезвые, Леня вел себя деловито, и совершенно спокойно. Скандалить, «бить морды» не собирался. В кабинете за столом сидел один мужчина, только мы вошли, как он ни слова, ни говоря, прошел мимо нас на выход, а через минуту в кабинет вошло много народа. И нам стали угрожать милицией и требовать, чтобы мы покинули редакцию. Никакого разговора не получилось. И после нашего визита в «Крокодиле» появился еще один фельетон, где вроде бы и упоминается и «боксер», то есть я».

Все оказалось былью.

Вот как это описывает Николай Климонтович.

«И эти три строфы так и остались единственной прижизненной публикацией Губанова на родине, а эти оскорбительные рецензии — так никогда и не зажившей раной Ленечкиной души.

Леня всегда считал, что вся эта история — от начала до конца — дело рук Вознесенского и Евтушенко, бывшими тогда членами редколлегии либеральной «Юности». Мол, они таким образом навсегда избавились от конкуренции с его стороны. Не думаю, что Евтушенко, одной рукой печатая Леню, другой обзванивал редакции и заказывал ругательные статьи. Но сам он никогда бы так не подставился. И, будучи мастером литературной интриги, не мог не понимать, что такая неподготовленная чрезмерно яркая публикация неотвратимо погубит официальную репутацию молодого неизвестного пиита. Более того, они и не вступились за юного «художника», когда началась травля, глухо промолчав. И позже неизменно избегали поминать его имя, когда давали интервью с неизбежным ответом на вопрос «о молодых».

Это рассказ с наибольшим негативом. Впрочем, и сам Леня без особой щепетильности вспоминает о них.

«… я буду жить, и жить, как тощий мастер,

к которому стихи приходят в гости!

И последней сволочи я брошу на карту

каких-нибудь десять-двенадцать строчек

про долгую жизни какого-то заката,

у которого очень кровавый почерк».

Сейчас я предложу несколько вариантов публикации двенадцати строк из поэмы «Полина». Все эти варианты не дали бы такого повода к зубоскальству фельетонистов. Вот вам вкус, профессионализм главного редактора и членов редколлегии тогдашних журналов. Это дантесы и мартыновы русской литературы. Опубликовали хотя бы так.

Полина, полынья моя!

Когда снег любит, значит, лепит.

А я - как плавающий лебедь

В тебе, не любящей меня,

Полина, полынья моя.

Ты с глупым лебедем свыкаешься,

И невдомек тебе, печаль моя,

Что ты смеркаешься, смыкаешься,

Когда я бьюсь об лед молчания.

Снег сыплет в обморочной муке,

Снег видит, как чернеет лес,

Как лебеди, раскинув руки,

С насиженных слетают мест.

Здесь есть стихи, а нет ни «баб», ни «изжоги», ни более крепких слов, какие есть в «Полине». И без них можно обойтись и увидеть поэта. Из «Полины» можно выбрать штук 10 таких невинных и замечательных стихотворений по 12 строк. Но за дело брались профессиональные убийцы. И они свое дело знали.

В 1985 году, проснувшись однажды утром при новом генсеке, я совершил поступок. Дошел до ближайшей почты и отправил в журнал «Юность» стихи Губанова с небольшой статьей о нем. Я полагал тогда, что 20-летний юбилей со дня скандальной публикации - вполне достойный повод для реабилитации журнала, и опального поэта. И подремав еще 10 лет, уже при ельцинском беспределе, обнаружил, что редакция откликнулась на мою инициативу и напечатала несколько абзацев моей статьи, несколько стихотворений Губанова, и что самое неожиданное, отрывок из статьи Ю. Кублановского. («Юность» 1994, №2) Так был отмечен уже 30-летний юбилей со дня одиозной публикации. Так «Юность» поклонилась праху гениального поэта.

Десять лет в анналах журнала лежало мое письмо со стихами. В папке ответсека… в ящике главного... а может быть в отделе писем. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, в переписку не вступаем,… не отвечаем, не несем ответственности. И так все десять лет… Напрягаю свое воображение ... но представить не могу такой очереди чтобы напечататься.

Великолепно пишет Андрей Немзер. Не могу не доставить себе удовольствия, не процитировать его вновь.

«Интересно, … где были все вдохновенные мемуаристы, летописцы трагического карнавала, слагатели легенд о загубленном гении, адепты священного безумия, где были они последние десять лет? Ни одной полноценной книги, ни одного связного рассказа о жизни поэта...»

Ну вот, я отчитался, за 10 лет (без права переписки).

В юбилейной публикации «Юности» мы случайно литературно столкнулись с еще одним «бывшем» смогистом, о котором я тогда уже много писал. С Кублановским. С ним мы познакомились сразу после его возвращения. Он с разгону круто вошел в литературную жизнь столицы. Ему устраивались почетные чтения, на которых, правда, присутствовало совсем немного людей. Блаженные для поэзии 60-е, когда залы, стадионы, кухни, подвалы, набивались битком, безвозвратно ушли. И вместе со свободой пришло безразличие. Только сами постаревшие шестидесятники, и такие как я, «примкнувшие к ним», интересовались стихами.

Самая яркая встреча с Кублановским произошла у меня возле музея В.И. Ленина в ноябре 1993 года. Мы столкнулись в очереди за первым номером, запрещенной газеты «Правда» и наконец-то разрешенной. Выхватив номера из рук разносчика, мы не глядя друг на друга, жадно впились глазами в материалы газеты. А потом, насытившись жуткими свидетельствами бесчинства кровавой банды Ельцина, наконец, опомнились, поздоровались друг с другом. И расхохотались, поняв всю нелепость ситуации. Преследуемый КГБ поэт-антисоветчик, жадно читает «Правду» у музея Ленина. Вот кульминация всей диссидентской борьбы с коммунизмом.

А теперь о «Юности». «Юность» как была, так и осталась для нас похабным, непрофессиональным, антилитературным изданием. Таким же бездарным, как и череда других толстых журналов, которые считали себя единственно существующей литературой. Примером всего того безобразного, мерзкого, что так часто нам предоставляла жизнь. 30-летний юбилей публикации, журнал встретил так, что подтвердил все наши худшие опасения, сократив маленькую мою вступительную статью на три четверти. Было вырезано самое главное, сам посыл, что Губанова первым опубликовала «Юность» и так неудачно, и теперь через 30 лет, только и может опубликовать вновь, подтвердив свой выбор. Ну, что я, просто букашка, по сравнению с этим известным изданием. Но журнал не постеснялся обрубить наполовину и статью уже знаменитого на весь мир поэта-смогиста. Так мы и были четвертованы с Кублановским по обе стороны от Губанова. Ошуюю и одесную.

Репрессированные поэты

Каждый стих мой преступной листовкой,

За который костер или плаха.

Леонид Губанов

Николай Климонтович в рассказе «Ленечка», пишет, что СМОГ был наивным поэтическим течением. Только некоторые фразеологизмы немного путали целомудренность их полудетской поэзии.

«Чтобы дать понятие о, так сказать, «эстетических принципах» СМОГа, достаточно нарисовать такую картинку: на поэтическом вечере в МГУ, году в 1964-м пятнадцатилетняя адепт общества Юля Вишневская, чуть не в школьной форме, декламировала стих «Письмо Андре Жиду», заканчивавшееся приблизительно так: «Вы самый обыкновенный педераст». Здесь более всего забавно, что содержание стиха (Юлии Вознесенской) полностью соответствовало официальной установке… и если б не фразеология, его вполне можно было бы печатать в «Пионерской правде». В идеологическом смысле столь же невинны были стихи и других членов СМОГа. Лучшее, как считалось, стихотворение Володи Алейникова начиналось так: «Когда в провинции болеют тополя...» А Володя Батшев писал:

А я иду чуть-чуть седой,

С утра зачем-то выпивши,

На встречу со своей бедой,

В глаза ее не видевши...»

Тут Климонтович ошибается. Стихи смогов были не просто дерзкими, а призывали к мятежу, бунту. «Я выковал себя как меч, и в ножны ты меня не прячь» – сам Губанов отвечает. «Подарю России свой белый лоб, Пусть чеканит бури».

В том то и дело, что эти стихи нельзя было ухватить за хвост. Нельзя было предъявить автору «антисоветчину», хотя антисоветчина сочилась из всех пор этой молодой поэзии. В этом суть смогизма.

Потом Алейников совсем отречется от политики, и в своих позднейших мемуарах будет яростно возражать тем, кто приписывал смогистам диссидентство, политическую активность. Он утверждает, что СМОГ был только литературным, только эстетическим течением. Но эстетика тоже бывает бунтарской. Например, Алейников многие годы писал стихи без знаков препинания, оставил единственный – тире. Потом, когда он стал печататься (еще при советской власти) знаки восстановил. Но дух авангардиста неукротим. И в книге «Путешествие памяти Рембо», нет ни одного знака препинания, так эта книга и до сих пор автором издается. Разве это не бунт против правил? Пусть это правила только русского языка.

К бунту, к мятежу звали смогисты. Приведу еще одно стихотворение Батшева, которое он читал в 1965 году, на всех вечерах СМОГа, оно звучало как его манифест. Оно и читалось, на немыслимо повышенных тонах, и воспринималось слушателями, как призыв к «смуте».

Разрушился Олимп

И охромел Пегас.

Послушай, Натали,

Твой камелёк погас.

Над кладбищем калек

Кресты подняли бунт –

Мятежное каре

Решит твою судьбу.

А что тебе - они?

Зачем тебе - мятеж?

И Новый год поник

Под грузом мёртвых тел.

Нетрудно постареть,

Увидев пост столиц.

А где-то в том каре

Любимый твой стоит...

С идеологической точки зрения оно невинно, Климонтович тут совершенно прав. Но фактически это есть призыв к бунту. В чем он состоял конкретно, трудно сказать. В интонации, атмосфере, жестах, но не в словах. В принципе, тут смогисты ничего особого нового не нашли. Такой эзопов язык постепенно усвоило все фрондерское советское искусство 60-х, 70-х годов.

В приведенном стихотворении есть и неучтенный смысл, посвящено оно Н.Н. Гончаровой, но не той, которой Губанов писал: «За вашу грудь убили Пушкина, сидела б, баба, ты на якоре», а девушке, близкой к кругу смогистов и полной тезке пушкинской Гончаровой. По отзывам, она тоже была писаной красавицей. Это обстоятельство и давало свежую кровь новым декабристам, которые шли, построившись в каре, от памятника Маяковскому в ЦДЛ, брать власть. Возводить новые Олимпы, и Парнасы, вместо разрушенных, и подковывать «охромевшего Пегаса». Шли в каре с плакатами в руках, «Лишим соцреализм девственности», «Русь, ты вся поцелуй на морозе!», «Будем ходить босыми и горячими!»

Да и стихотворение Алейникова, которое упоминает Климонтович, полно надрыва и надлома «Когда в провинции болеют тополя, и ласточек надломленные крылья». Это как бы исчерпанность предела терпения.

Я уже не говорю о «Полине» Губанова, которая собрала полный букет фельетонов. И в которой звучит манифест нового зрения на историю, манифест «новых губ». «Я чернослив переворота» - напишет он позднее.

Не только декабристов, поминали смогисты, но и других бунтовщиков. Пугачев, Разин были им очень близки. Есть поэма «Пугачев» у Губанова, есть «Пугачев» у Аркадия Пахомова.

«Согласитесь, - итожит Климонтович, - эти элегии много невиннее, чем, скажем, «Бьют женщину» Вознесенского, неверно трактующее тему повседневного быта советской творческой интеллигенции. Или таких безнравственных виршей Евтушенко, печатавшихся в те же годы:

В ЦПКиО, в ЦПКиО,

Мини еще не минированном,

Мысль одна — подцепить бы кого

В молодости доминировала»...

Приведенные стихи интересны скорее для прыщавых школьников младших классов. По сравнению с опытными подпольщиками СМОГа: «я – Петербург, в котором сыщики, а под подушкой револьверы», «Я умилен как Гумилев за три минуты до расстрела» - не тянут даже на самую легкую статью УК. Нет, не согласимся с Климонтовичем.

Вообще Климонтович Леню характеризует как законченного алкоголика. И последнее его свидание с Лёней, оформлено такой финальной картинкой. Климонтович с Харитоновым, одолжив Лене 3 рубля, уходят, и, оглянувшись, видят, как он радостно приветствует пьянчуг у магазина, махая трояком, как знаменем. Это их потрясло до глубины души. Представляю, даже с пьяницами Лене было интереснее, чем с литературными снобами.

«Для Царь-колокола льюсь и гоню подонков с полок, и мой цемент – это Русь. Мои цели – это сполох!» - писал позднее Губанов в стихотворении, посвященном «друзьям-смогистам». «Подонков» с полок не прогнали, а уж «всполохнули» Москву как следует и надолго.

Лев Аннинский пишет «речь идет не… об идеологических чистках и массовых репрессиях, которых поколение Губанова, к счастью, не застало». Странно. До сих пор, оказывается, все покрыто мраком. Практически все окружение Губанова, и он сам, претерпели репрессии. Все сидели, - кто в ссылках, кто на зонах, кто в крызе. Всех преследовали, всех прослушивали. Разве это не массовые репрессии? Только репрессии касались, на сей раз, исключительно духовной, мыслящей элиты, а не приспособленцев, обслуживающих власть.

Приведу хотя бы малую часть списка всех репрессированных смогистов и просто друзей Губанова. Николай Недбайло – художник и поэт. Автор всех плакатов Смогистов, объявляющих о вечерах: «Приглашаем вас на похороны Евтушенко, Вознесенского, Рождественского и Ахмадулиной. (Остальные уже давно умерли)». Три года ссылки. До сих пор вспоминает шмоны на пересылках. Раздевание до гола в присутствии вооруженных людей.

Пять лет в селе Большой Улуй, Красноярского края, получил мотор смогистов, Владимир Батшев. Он был сослан не по приговору суда, не по статье УК, а по Указу. Тогда, как и сейчас, впрочем, государство руководствовалось не конституционными гарантиями прав и свобод граждан, а Указами правительства.

Условия ссылки оказались настолько суровыми, что через 6 месяцев комиссией ВТЭК Батшев был признан инвалидом (привычный вывих плечевых сумок, - в руках у него ничего не держалось). А через год он почти ослеп. Но меру не изменили, и он вынужден был трудиться на пилораме и лесоповале. Другой работы в сибирском селе попросту не было. Так увидел, встретился глаза в глаза со «своей бедой» «дурашливый поэт» как называли Батшева друзья, «Батик-братик». Потом он, правда, пристроился работать книгоношей. Что, по всей видимости, и спасло ему жизнь. К суровым испытаниям организатор смогистских демонстраций оказался совсем не готов. О своих злоключениях он впоследствии написал книгу «Записки тунеядца», это документальное повествование на основе писем, которые ему писали друзья в ссылку, и комментариев к ним. Книга о том, как друзья поддержали, не бросили опального поэта в беде. Книга о дружбе, и верности, книга о мужестве и борьбе. Книга, которая навсегда останется в русской литературе и никогда не затеряется среди других. Это подобие «Молодой гвардии», только подвиг этих мальчиков и девочек продолжался десятилетиями, а пытки ничем не уступали никаким другим пыткам.

Села на год Вера Лашкова, автор многих писем к Батшеву, на её квартире любили собираться поэты.

Тяжелее всех пришлось замечательному поэту, смогисту Вадиму Делоне. Сначала за митинг в поддержку Галанскова и Добровольского он получил год условно, а потом, за демонстрацию на Красной площади, против ввода советских войск в Чехословакию, он получил 3 года, которые отбывал в лагере тюменского края. Делоне умер в эмиграции, в Париже, молодым, 13 июня 1983 года, но успел написать книгу о своем сидении - «Портреты в колючей раме». Это книга тоже исполнена потрясающей силы, мужества, стойкости в преодолении самых трудных, самых тяжелых жизненных ситуаций. Это настоящая литература, которая никогда не устареет, и обязательно будет востребована. В лагере начальник режима сказал бригадиру Делоне короткое слово: «Этого гнуть». Но Вадим оказался готов к испытаниям. Он не дрогнул. Наоборот, заслужил в лагере всеобщее уважение.

Жестоко преследовали и принудили к эмиграции Сашу Соколова, Юрия Кублановского. Выгнали из МГУ Михаила Соколова, Аркадия Пахомова, Владимира Алейникова. Выгоняли, справедливости ради надо отметить, за «хвосты». Вячеслав Самошкин сдал «хвосты», его не исключили, а те, кто не сдал, потом восстановились на заочном отделении.

Пахомову пришлось посидеть в Бутырках. Алейникова посадить не смогли, потому что он 6 лет жил в Москве без прописки, ночуя у друзей, у батарей на лестничных пролетах. Поймать бомжующего поэта и КГБ оказалось не по силам.

Вот что писала парижская «Русская мысль»: «Аресты молодых поэтов в Москве: Арестованы Л. Губанов, В. Буковский и Ю. Вишневская». (Русская мысль. – Париж, 1965, 25 дек. – № 2404. – С. 2.) И на следующий год та же песня: «Антиправительственная демонстрация в «День Конституции»; Сообщение об аресте Л. Губанова, В. Буковского и Ю. Вишневской». (Посев.– Франкфурт-на-Майне, 1966, 1 янв. – № 1 (1024). – С. 1.) Вот вам и школьница в белом передничке со стихами для «Пионерской правды» - Юля Вишневская.

Каждое стихотворение Губанов воспринимал как «листовку», за которую «костер или плаха». «Лежит в гробу мое молчанье» - молчать никто не собирался. Так что репрессии для «не молчащих» были самые массовые. И жаль, что до сих пор об этом с таким пренебрежением говорят, и не хотят признавать это даже авторитетные в культурной среде люди. Репрессии эти коснулись, конечно, только свободомыслящих людей. Только независимых. Только сливок. Самой мыслящей элиты общества. Конечно, вылизывающих все интимные части советской власти «писмэнников», эти репрессии не коснулись. Наоборот, их награждали орденами за верную службу. Смешно звучит, что «сливками общества» я называю по сути «шпану». Но так и было. Зато это та самая «веселая шпана», которая уже тогда рвала «портреты черта». И, в конце концов, именно эта шпана и оказалась ближе к истине. А значит в ней то и был «изюм». Она то и оказалась на самом деле «новым кровообращением России», как писал Губанов в манифесте «изумизма».

МЫ СМОГ!

МЫ!

Наконец нам удалось заговорить о себе в полный голос, не боясь за свои голосовые связки.

МЫ!

Вот уже восемь месяцев вся Россия смотрит на нас, ждет от нас...

Чего она ждет?

Что можем сказать ей мы, несколько десятков молодых людей, объединенных в Самое Молодое Общество Гениев - СМОГ?

Что?

Много. И мало. Всё и ничего.

Мы можем выплеснуть душу в жирные физиономии «советских писателей». Но зачем? Что они поймут?

Наша душа нужна народу, нашему великому и необычайному русскому народу. А душа болит. Трудно больной ей биться в стенах камеры тела. Выпустить ее пора.

Пора, мой друг, пора!

МЫ!

Нас мало и очень много. Но мы - это новый росток грядущего, взошедший на благодатной почве.

Мы, поэты и художники, писатели и скульпторы, возрождаем и продолжаем традиции нашего бессмертного искусства. Рублев и Баян, Радищев и Достоевский, Цветаева и Пастернак, Бердяев и Тарсис влились в наши жилы, как свежая кровь, как живая вода.

И мы не посрамим наших учителей, докажем, что мы достойны их. Сейчас мы отчаянно боремся против всех: от комсомола до обывателей, от чекистов до мещан, от бездарности до невежества - все против нас.

Но наш народ за нас, с нами!

Мы обращаемся к свободному миру, не раз показавшему свое подлинное лицо по отношению к русскому искусству: помогите нам, не дайте задавить грубым сапогом молодые побеги.

Помните, что в России есть мы.

Россия, XX век

Этот манифест СМОГА невозможно читать без улыбки. Особенно умиляет мифологический Баян и забытый писатель Тарсис. Стиль прокламации сочетается с литературными манифестами футуристов и школьной робостью. Но главное чем в положительную сторону отличается СМОГ от всей современной поэзии - он обращен к людям. Это искусство, которое не хочет быть только искусством. Это поэзия, которая не хочет быть литературой. Этот манифест неизвестно кем написан, и он конечно не был официальным манифестом СМОГа. Но он сохранился, поэтому стоит его привести.

Много определений давалось этому поколению. Поколение “с перебитыми ногами”- Наталья Иванова. С этой цитатой в заглавии Батшев издал книгу в США «СМОГ – поколение с перебитыми ногами». “Погибшее литературное поколение” - Ольга Седакова, “Сорокалетние” - Владимир Бондаренко, «поколение не, поколение вне» - Лев Аннинский. «Поколение «дворников и сторожей». Есть и слова иностранные, - «нонконформисты», «андеграунд». Но все это не совсем понятно о ком. Более четкое по времени определение – «дети Победы», поколение, родившееся после войны, зачатое, вернувшимися после войны, солдатами – победителями. Но это определение слишком широкое. Оно включает и гениев, и их палачей. А мне, увы, и вовсе нечего добавить ко всему этому. «Дети Победы» - я бы все таки остановился на этом, это точнее, и мне больше по вкусу.

О СМОГе достаточно много написано самими его создателями. Успел написать, как бы воспоминания о нем, и сам Губанов. Себя он в этом отрывке называет почему-то в третьем лице. Приведу этот текст.

Л. Губанов о СМОГе

«...Итак, начали. Девочки и мальчики. Господа и дамы.

То, что прошло, как старая вата, не горит, а правду говорит. Снявши голову, по волосам не плачут. Я слышал, что Каплан пишет воспоминанья «Как все это начиналось». Я тоже кое-что пишу. Две акварели друг другу не помешают. Мама, это было в 1962 году. Мальчик Леня еще не лежал в сумасшедшем доме, а получал двойки и срывал химию.

Когда говорят разбитые окна, форточка слушает, открыв рот.

Итак, это было в 1962 году. Два штриха. Потому что давно – и правда. Осенью 1962 года Л. Губановым был организован неофутуризм. Семь человек и одна девочка. Девочка не человек. Любил и целовался в Сокольниках. Манифест, открытый как заграничная марка и громкий как майка Чюрлениса. Семь выступлений в школах. Журнал «Бом». 15 копеек. Переписывали и задыхались. «Маяковский, когда вы застрелитесь?» Журнал имел успех. Отводили в сторону и шепотом спрашивали: «А это ваше?» Эх вы, граждане, коровы и быки, до чего вас довели большевики... В районе Аэропорта на квартире была открыта выставка Сенкевича. Тогда мы его считали гениальным. И ходили, закрыв ноздри. Осень пахла рынком. Милиционеры говорили о бумажниках. Что еще, – музыка и свечи. Поношение прошлого. Гоношение в собственных ушах. Неофутуризм сдох в полугодовых пеленках. Губанов писал и ругался матом. Мы ничего не знали. Но что-то получилось. И было очевидно, как трешка на водку. Когда простужены, кушайте клубнику.

Опять творчество, опять желтые глаза газона, и, наконец, гостеприимный сумасшедший дом. На Беговой талантливые ребята – Садлаев, Волшаник, Мейланд и так далее. Леня пришел туда поздно, как рыба. Сетей не было, но и разбитое корыто сошло за лодку. Упорное молчание. Чучела. Сходки.

И рваные шарфики.

Пошлите Дом пионеров на три буквы, говорила черная женщина. Послал.

Вот так забытая стрела

Не думает о крупных вишнях.

Вот так в серьезные дела

Мы как в перчатки папы вышли.

Это – из манифеста. Не буду говорить о времени, ушедшем на творчество. Оно не прошло даром. Факт тот, что 29 января 1965 года наконец-то был организован СМОГ (Самое молодое общество гениев). Все это Леня придумал в теплых переменах сумасшедшего дома. Нужно было срочно что-то делать, Надоело писать в стол. Первая программа была подписана Губановым, Алейниковым, Батшевым... В начале февраля (в 10-х числах) был произведен съезд. На съезде присутствовали поэты, художники, прозаики и т. д. Были приняты главные положения. И наметка дальнейшей работы. Февраль кипел. Помню фантики и грохот печатных машинок. Пили. Стенограмму съезда украли для КГБ. Читайте, милые, читайте.

Смогизм начинался фатально, как проститутка, и неожиданно, как премия. На квартире председателя множились пригласительные билеты, отбирались картины, Это было похоже на ад без яблока.

Первое выступление произошло в библиотеке имени Фурманова, Беговая,13. Это было 19 февраля. Ярко освещенная зала. 350 рыл в табачном дыму. Гениальные стихи и средневековая музыка. Картины, Помост похож на плаху и чуть подмигивает, Будем ходить босыми и горячими! Лишим соцреализм девственности! Ура, товарищи! Как смешно и мило. Как смело. Вечер прошел с успехом Айседоры Дункан.

Отмечали вином. Дальше закипело по инерции. Институт Сурикова, общежитие Строгановского училища, МВТУ, опять Беговая, школы и т.д. Смогизм обладал тремя гениальными поэтами, а именно: Губанов, Алейников, Кублановский. Держались как пуговицы. Кто оторвет – поцелую. Все было. Живопись, поэзия, проза, музыка, Старались друг друга перекричать. А зачем вам мороженое? Я повторяю: все было бы хорошо, если бы...»

Дальше рукопись Губанова прерывается – листы вырваны.

Эта фотография Леонида Куцилло публиковалась много раз. Она сделана в общежитии Строгановского училища на «Соколе» в 1965 году. После многих уточнений, на фотографии опознаны следующие лица. Слева – направо: Николай Недбайло, Леонид Губанов, Юрий Кублановский, Владимир Алейников, Аркадий Пахомов, нижний ряд: Вячеслав Самошкин, Леонид Куцилло, Марк Ляндо. Остался неизвестным только крайний левый персонаж, которого почти не видно, на фото только половина лица.

Алейников написал целый том под названием «СМОГ». Мне кажется, что раньше он писал лучше и несколько иначе. Приведу кусочек из его ранней прозы, опубликованной в журнале «Молодой коммунист». («Молодой коммунист». 1989. № 8. С. 79 – 89.)

Из воспоминаний В. Алейникова

«Своим рождением и дальнейшей действенностью СМОГ целиком обязан поэту Леониду Губанову. Помню, как в январе 1965 года ждал я друга в условленном месте, заинтригованный его телефонным сообщением о том, что сказано мне будет нечто крайне важное.

Зимний вечер был морозен и ясен... Из глубины вечера, как бы из самых его недр, возникла коренастая, ладно сбитая фигура Губанова. Лицо его, несмотря на холод, матово-бледное, было напрочь лишено обычной тяжеловатой статичности, близкой к мраморной застылости,– желваки перекатывались под кожей, лоб то сморщивался, то распрямлялся, как это бывало всегда, когда Губанов волновался. Его изумительные серо-голубые глаза, действительно – зеркало его, губановской, таинственной души, излучали особенный теплый, льющийся изнутри непрерывным потоком свет – свет предчувствия грандиозных событий, тайны, откровения. Он ринулся ко мне и сразу же, по-ребячески старательно выговаривая броское слово, сообщил, что он организует СМОГ, а это значит – начинается что-то новое, отчаянное и праздничное и пришла замечательная пора, настало время и нам, ровесникам, единомышленникам, объединиться, по-настоящему заявить о себе. Победно поглядывая из-под неизменной своей лохматой шапчонки с опущенными ушами, едва прикрывавшей неровную челку, он расшифровал название»...

Помянул СМОГ и Саша Соколов («Общая тетрадь, или групповой портрет СМОГа»). О Губанове он повествует так.

Саша Соколов

Общая тетрадь, или групповой портрет СМОГа

«Не спрашивай же, с чего начинается, ибо знаешь. А знаешь – так заводи, воспевай; хочешь волком, а хочешь – молчком, волчком. И вышагнул, и воспел, и се: невредим, воспаряет над ерундой обстоятельств, над вздором семейных терзаний, дворовых драм. Этот мальчик растроган. Образами его изъясняясь, он умилен приблизительно в том ключе, в том духе, в котором растроган и умилен Гумилев был на той ли расстрельной заре. В духе прощанья, прощенья, исчезновенья за. Пав, встает. И по лестнице, полной чего-то онтологического, или, во всяком случае, не лишенной его, он восходит. Он мыслит вернуться в свою кубатуру, в обитель, в уютный фамильный склеп. Вернуться и раздобыть по сусекам с пригоршню каких-либо изумительных слов: возвестить свободу парения. Да возвестит. Да возвысит.

Он жалует в некую комнату вроде своей и садится за клавесин типа бабушкина. И в тетради для нот, между струн пресловутой Лунной: Полина, полынья моя. А далее – все остальное, все строки. И видно, как вольно им там, в этой общей тетради. Но видно: с комплектом смирительного является караул. Но это не угнетает поэта, это не напрягает его. Потому что Полина уже на крыле... И в минуту последнего умиленья в альбом милосердной сестре: «Настоящая справка выдана певчей Фортуне о том, что ни в чем не повинна, ибо не ведала, что творит: просто пела. И подпись, вплетенная в акростих памяти.

Ли Цинджао:

Грачи

Улетели;

Будучи

Агt

Nuovo;

Осень

Волнительна».

Позволю себе комментарий. Здесь использованы скрытые цитаты из стихотворений Губанова. В этом фишка. Мне бросились в глаза вариации на тему так строк: «Я умилен как Гумилев за три минуты до расстрела» о чем уже писалось, и «В душу является отряд карательный». Ну, и конечно, все связует «Полина» с ее полыньей и вставшими на крыло лебедями. «Полина, полынья моя.»

Он многое смог

Когда начинаешь вникать в это явление под названием СМОГ, понимаешь, насколько оно масштабное, интересное и неизведанное.

27 июня 1965 года в «Правде» выступил первый секретарь ЦК комсомола С. Павлов («румяный комсомольский вождь», по определению Евтушенко):

«Собралось где-то полтора десятка лоботрясов, назвали себя «самым молодым обществом гениев»... Все это смешно и жалко».

Участие в организации вечеров СМОГа принимали комсомольские организации. Без комсомола или без партийных органов ничего организовать тогда было нельзя. И комсомольцы эти выступления разрешали, и сами вывешивали афиши. Комсомольцев брали на мушку простой фразой – «мы левое искусство». Отсюда лозунг – «Свободу левому искусству». (Кстати, смогист и лауреат Буккера, Александр Морозов, входил тогда в комитет комсомола МГУ. Так что «смычка» была полной.) Аркадий Пахомов не раз вспоминал, как сам ездил по заданию Губанова с афишей в комитет комсомола какого-то учебного заведения, с которым была договоренность о выступлении. С. Павлов и давал команду, чтобы комсомол прекратил сотрудничество с «гениями».

Выступлений было множество. Кроме перечисленных Губановым, было знаменитое выступление в ДК МГУ на ул. Герцена, о котором мне приходилось слышать много восторженных и противоречивых отзывов... Противоречивость заключалась в том, что здесь далеко не все приняли поэзию «смогистов». Многим из студентов-филологов она совсем не пришлась по вкусу. Эпатажность здесь не действовала, а холодный анализ стихов обнаруживал очевидные слабости.

А вообще «распиарен» СМОГ был прекрасно. Отсиживаться по квартирам молодая поэзия не собиралась. Приемы пиара использовались самые разные. Например, заручались поддержкой авторитетов. Для этой цели на вечер приглашался, например, Илья Эренбург. И потом всем объявлялось, что Илья Эренбург непременно придет. Хотя он и не собирался. Среди тех, кто непременно должен был придти и А. Есенин-Вольпин – родственник поэта.

(Приведу биографическую справку этого несправедливо забытого ныне человека. ВОЛЬПИН (ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН) Александр (Алек, Алик) Сергеевич (р. 1924), поэт, математик, философ, общественный деятель. Автор ряда фундаментальных работ в области математической логики. Впервые арестован в 1949 г. за написание и чтение «антисоветских» стихов, помещен в психиатрическую больницу специального типа. В 1950—1953 гг. в ссылке в Караганде. В 1959 г. вновь арестован по политическому обвинению и опять помещен в спецпсихбольницу (1960—1961). Тогда же на Западе выходит сборник его философских и поэтических произведений. В 1962 г. подвергся грубым публичным нападкам тогдашнего секретаря ЦК КПСС по идеологии В. Ф. Ильичева.)

Упоминался часто и Евтушенко, хотя одновременно его собирались как бы «хоронить». Руководителю поэтического кружка в библиотеке им. Фурманова на Беговой, Марии Марковне Шур «черной женщине», как о ней написал Губанов, (черной она была только по вороной масти волос и обыкновению одеваться в черное, а на самом деле это была самая светлая женщина) было обещано: придет Эренбург и Евтушенко. При этом Евтушенко упоминался в афише как «похороненный». Путаница, неразбериха стояла невообразимая. Для пиара, саморекламы годилось все. Эренбурга приглашали так.

В гостях у Эренбурга

Этот визит, или это вторжение в дом на улице Горького, на котором сейчас висит памятная табличка, описывался множество раз. Мне доводилось слышать и устные воспоминания участников этого исторического визита, и читать записанные воспоминания. Коротко расскажу об этом забавном случае, не вдаваясь в спорные детали.

Пришли к Эренбургу небольшой группой (состав уточняется) Визит заранее обговаривался по телефону (звонил Губанов) встречу назначили в 12. Организовывал встречу тоже Губанов. Им открыла дверь горничная (она же домработница), которая потом оказалась секретарем. Представились «поэтами». «Поэты пришли». Горничная ушла, «докладывать», прикрыв за собой дверь. «Поэтов» попросили придти в следующий раз, сославшись на занятость Эренбурга. (Он, по всей видимости, забыл о назначенной встрече. Либо Губанов блефовал, и договоренности не было.) Позвонили второй раз. «Передайте, что пришли хорошие поэты, просят принять». И во второй раз им было отказано. Долго совещались на лестнице. Решили, что если Эренбург дружил с Маяковским, Есениным, Пастернаком, то он должен понять их. Позвонили в третий раз: «Скажите, что пришли гениальные поэты!» На этот раз двери распахнулись, их пригласили пройти в гостиную. Губанов встал на руки, и на руках вошел в квартиру.

В гостиной стоял небольшой столик с вазой, полной фруктов, непочатая бутылка вина. Эренбург заставлял себя ждать. И были поползновения открыть бутылку и начать веселие.

С возгласом «Ну, где тут гениальные поэты?», появился Эренбург. Увидев Губанова, стоявшего на руках, он предложил ему встать на ноги. Леня отказался, и так продолжал разговаривать с Эренбургом, стоя на руках. Это, очень интересный эпизод, но сомнительный. Думаю, что физические возможности Губанова не позволяли ему (по крайней мере - долго) стоять на руках.

Свидетели этого события описывают интерьер квартиры. Описывают многочисленные картины, висевшие на стенах гостиной. Кублановский даже помнит, как пахли холсты прославленных европейских художников.

Эренбург пригласил их в кабинет. Попросил тексты. Оказалось, что рукописи с собой никто не взял. Эренбург стал говорить, что не любит как поэты читают стихи. Они завывают, «поют». И попал в точку. Смогисты и завывали, и «пели», прихлопывали ладошками, постукивали в такт ногами, и даже вскрикивали во время чтения. Но никак не могли читать ровно, мерно и спокойно. Первым читать никто не решался. И тут раздался звонок, к поэтам присоединился опоздавший на 45 минут Кублановский. Он долго оправдывался, объясняя свое опоздание встречей с тетушкой… И тут Пахомов решил подшутить. Он сказал, что они все уже читали стихи и теперь очередь опоздавшего Куба. Куб нисколько не смутился, и объявил, что будет читать из цикла «Наташе». И первое стихотворение: «Песенка». И он его пел. Розыгрыш удался. Смогисты хихикали. Потом и другие поэты почитали. Но много читать им не давали. Эренбург прерывал. Приводят одну его реплику: «Хватит, я запутался в метафорах».

Разговор не клеился. Разбирать стихи Эренбург не стал. Губанов посидел, посидел и неожиданно, сказав, что его ждут дела, ушел. Он не терпел, когда его «гениальность» не признавали.

Поговорили, конечно, и о советских классиках. «Кто вам больше нравится? Маяковский или Пастернак»? Илья Сергеевич отвечал, что по настроению. Временами больше Маяковский ему нравился, временами – Пастернак.

Эренбург вроде бы пообещал придти на вечер, но при этом, кажется, телефон свой забыл дать, или в его визитке не было телефона. Да это уже не важно. На вечерах СМОГа Эренбург никогда не появлялся, только его имя витало в воздухе.

Очень пространно встречу с Эренбургом описывает в своих воспоминаниях Алейников. Но и у него обнаруживаются провалы памяти. Он пишет, что в гостях были трое: Губанов, Кублановский, и он сам. Куда же он дел Пахомова? Пахом оказался вычеркнутым.

В СМОГ входили ведь не только поэты, но и прозаики, и художники, и барды. А сами чтения проходили под музыку. Такого объединения искусств и доныне не существует. Существует ли нечто подобное вообще в мире? Не знаю… Вечера поэзии проходили в пространстве, организованном художниками. На фоне их картин. От этого выигрывало и слово и живопись. И афиши были не простые, а написанные от руки, написанные настоящими художниками. В библиотеке на Беговой, например, по воспоминаниям, кроме картин Н. Недбайло, висела картина А. Зверева. Современных вернисажей изобразительного искусства, как правило, не бывает без действ, хеппенингов, без чего-то еще. Но можно быть уверенным, что поэзия в современных выставочных залах звучать не будет. И она не звучит. Почему? Это совершенно непонятно. А СМОГ это соединить смог. Он многое смог.

У смогистов была «проломная самореклама на манер 20-х годов» - вспоминает критик. Выступления смогистов, и особенно их митинг у ЦДЛ с шествием от памятника Маяковскому, с многочисленными арестами, сделали свое дело. Они обратили на себя внимание. Еще бы: в ЦДЛ выбито стекло. А в писательский туалет заброшен кусок негашеной извести. Вышестоящие организации велели Союзу писателей заняться молодежью. Убрать ее с улицы.

Лев Аннинский вспоминает. «Старики не выдержали, дрогнули, отступили. Предложили гениям прийти в Союз писателей и почитать стихи. На таком чтении я оказался в 1965 году в роли приглашенного критика. Стихов не запомнил: мне мешало ощущение ярмарочного представления и всегдашнее почти импульсивное отвращение, когда кто-то называет себя гением».

Об этом чтении с последующим обсуждением, осталось много воспоминаний. Вспоминают, что выступал Губанов - всех очаровал и умилил. Кому-то запомнился седовласый Борис Слуцкий, который с судейскими интонациями отчеканил: “Товарищи смогисты, я считаю, что ваши дела хо-ро-ши”.

Были и провокационные реплики молодых гениев, одну из них цитируют все мемуаристы: “А вот попроси я у кого-нибудь из вас три рубля, — не дадите!”. Все шло довольно мирно, пока откуда-то из буфета не пришла какая-то опоздавшая критикесса, и не испортила своим резким выступлением общее благодушие собрания.

Союз писателей не ограничился единственным заседанием. Потом были и другие, более спокойные и камерные. У смогистов появились покровители среди официальных писателей. Например, Генрих Сапгир, которого, правда, из Союза сразу за это исключили. Осколки СМОГа, но уже не как сплоченная организация, продолжали ходить в ЦДЛ, им предоставлялась трибуна, находились благодарные слушатели.

Были когда-то такие «Морганисты-Менделисты», так они за свою приверженность к генетической теории сели в тюрьму, благодаря доносам банды академика Лысенко. Смогистов неизбежно ожидала такая же участь. Конкуренцию писатели не желали терпеть.

Я совершенно не собираюсь сводить счеты. Предъявлять обвинения. И хотелось бы вообще не упоминать по возможности никаких фамилий. Но узнавать новое о том времени, в очередной раз выслушать воспоминания всех, кто жил в то время, кто хоть как-то участвовал или был свидетелем тех событий, мне представляется просто замечательным времяпрепровождением. Это какой-то бесконечный приключенческий роман, с романтическими, вечно юными героями.

Сколько человек участвовало в СМОГе? Много. У Арсения Чанышева был членский билет под номером 64. Чанышев - это преподаватель кафедры древней философии МГУ. У него было партийное задание провести работу среди молодежи. В СМОГе было много студентов МГУ. И он провел работу - вступил в их ряды. Выступал вместе с ними, потому что был и сам поэт. Внедрился, так сказать, задание выполнил.

Арсений Чанышев, профессор и доктор философии был грандиозным поэтом. Ему принадлежат такие строки «Если ты еще не расстрелян, значит, тебя растлили». При жизни он не печатался, но его стихи мы знали наизусть, он часто читал их на различных ЛИТО.

Его псевдоним - Арсений Прохожий. Он так писал о себе: «Арсений Прохожий, на черта похожий, и все же немного похожий на Бога. Он жил неумело. Трясли словно грушу. Черт взял его тело. Бог взял его душу».

Помню, что в 1992 году я спросил у Арсения Николаевича, бывшего тогда членом редколлегии газеты «Литературные новости», не было ли у него неприятностей из-за того, что он состоял членом редколлегии журнала «Грани». Он был удивлен, он и понятия не имел, что был когда-то членом редколлегии этого антисоветского журнала, издававшегося в Германии. Он не знал об этом, и никто ему об этом не говорил до меня. Невероятная судьба. Некоторых преследовали и за гораздо меньшие огрехи. Кублановского, например, просто за выход книги лирики за рубежом. Чанышев до конца жизни читал лекции в МГУ и был бессменным секретарем партийной организации философского факультета. Он оставил мемуары о своей жизни. Они не опубликованы. Привожу страничку, касающуюся СМОГа.

Манифестация

(из воспоминаний Арсения Чанышева)

Я третий год был парторгом кафедры философии в Московском Государственном Университете.13 апреля 1965 года нас, парторгов, собрали и обвинили в отсутствии бдительности. Оказывается, на доске объявлений факультета, при входе, обнаружена записка, где сказано, что завтра, 14 апреля, в день самоубийства Владимира Маяковского, в два часа дня у его памятника, на одноименной площади, состоится выступление представителей левого искусства. И подпись: «СМОГ».

«Вы все, — сказал секретарь партийной организации факультета, — должны не допустить, чтобы кто-либо туда пошел». Я знал, что у нас на кафедре никто не знает об этом объявлении, а если бы и знали — не пойдут. Народ серьезный, целиком погруженный в критику современной буржуазной философии. Никому ничего не сказав, я пошел сам. И там, около идола «талантливейшего поэта нашего времени» (Иосиф Сталин), я увидел небольшую толпу, которая угрюмо и настороженно слушала какого-то юнца, читавшего какие-то занудные вирши. А потом выступал со своими не менее занудными стихами другой — розовощекий юноша. (Это был, как я потом узнал, Владимир Батшев) Прочитав свои вирши, он развернул какой-то большой свиток. И зачитал по нему то, что он сам назвал «Манифестом левого искусства». А потом он сказал: «А теперь, кто не трус, идемте с нами бить Грибачева!»

И толпа медленно двинулась по Садовому кольцу в сторону Площади Восстания, перейдя для этого на правый от себя тротуар. Я замешкался, ожидая одну знакомую. Как только она появилась, мы, чтобы догнать тихое шествие, сели в попутный троллейбус. Он обогнал идущих бить Грибачева. Из окна троллейбуса я увидел, что шествующие несут какой-то лозунг. Затем троллейбус застрял на каком-то светофоре, шествие снова обогнало нас и ушло вперед. И когда мы выскочили из троллейбуса, то я увидел на асфальте лишь обрывки этого лозунга. Ведь вся эта демонстрация частично состояла из втершихся в ее ряды агентов КГБ. Они-то и вырвали, и разорвали этот лозунг, совершенно, казалось бы, невинный, но для тех времен страшный, потрясающий все основы: «Свободу левому искусству!» (О содержании этого лозунга я узнал много позднее). Шли к ЦДЛ (Центральный дом литераторов), что на улице Чехова. Чтобы попасть туда, идущая по правому тротуару толпа должна была перейти налево через Садовое кольцо. И мы настолько от нее отстали, что видели это шествие издали. И я как сейчас вижу эту угрюмую массу, пересекающую широкое, полное автотранспорта, Садовое кольцо. Когда мы догнали это шествие, то оно уже сгрудилось перед ЦДЛ. Пробовали открыть тяжелую дверь. Но ее предусмотрительно заперли. Толпа перегородила неширокую улицу. Движение транспорта остановилось! На балкон какого-то посольства, что напротив ЦДЛ, вышли любопытные иностранцы. Еще бы! В те времена увидеть такое вольное сборище (тем более, что «хрущевка» уже закончилась, ведь это было 14 апреля 1965 года, уже с полгода как началась брежневщина, впрочем, хрущевская оттепель закончилась много раньше, ее прикончил сам Никита, утвердившись на троне и испугавшись последствий своих же реформ) было так же трудно и любопытно, как «плачущего большевика» («Еще бы! Такое не увидишь и в века!» — Владимир Маяковский). Никто не знал, что делать дальше. Кто-то предложил читать далее стихи. Пытались. Не пошло. Пауза. Затем в плотной толпе началось какое-то волнообразное движение. И вот я, стоящий на другой стороне улицы, вижу, как из толпы стремительно вырывается машина, а в ней между двумя верзилами сидит тот самый розовощекий юноша. Опричники затащили его в машину. Они это ловко умели делать. Я тут же увидел, как они это делают. Рядом со мной оказался какой-то юноша. Вдруг к нам подлетела черная «Волга». Дверь отворилась. Оставшийся в машине опричник, стремительно открыв дверцу, схватил юношу за руку, второй же, выскочив из машины с другой стороны и обежав машину, нагнул юноше голову — и тот не менее стремительно оказался затащенным в машину. Тот, кто тянул его за руку, подвинулся, а тот, кто нагибал юноше голову, сел в машину уже с нашей стороны. Юноша, когда на него набросились, удивленно воскликнул: «За что?» — «Ты нам мешал!» — был ответ… Да, веселые времена были! Былинные! 14 апреля 1965 года.

Я постоял-постоял — и пошел своей дорогой. Да, думал я, есть же герои!

Из воспоминаний Юлии Вишневской

о демнострации в защиту Синявского - Даниэля.

«Про идею демонстрации я услышала сразу. Я не помню, кто мне сказал, но помню, что не Вольпин. Но не было такого, чтобы он всеми силами пытался в это вовлечь несовершеннолетних людей. Тарсис, кажется, рассказал мне про демонстрацию: он мог. Он не думал, кто там совершеннолетний, а кто нет. Потом я пришла Алика расспрашивать. Было много людей, которые отговаривали, пугали карами. Мне кажется, Алик понимал, что кар не будет. И мне кажется, что он это сообразил именно на основании смогистской демонстрации. Я помню, он меня очень подробно расспрашивал о шествии смогистов в апреле 1965 года у ЦДЛ, на котором я была. Некоторые из них получили по пять суток за мелкое хулиганство. Когда он узнал, что за это дают пять суток, то задумался, а не сделать ли что-нибудь такое. Потому что он вообще не любил, когда люди садятся надолго в тюрьму ни за что ни про что. Он считал, что это трата сил, что нас мало.

...Черт меня дернул. Я пошла на какое-то литобъединение, которое вел Эдик Иодковский. Там сидела куча людей. Бегал Батшев с большой кипой Обращений, которое они распечатали, не поленились, и раздавал их. ("Гражданское обращение" в защиту Синявского и Даниэля. Автор обращения - Есенин-Вольпин.) И меня черт понес тоже раздавать. Какой-то человек мусульманского вида начал возмущаться этим безобразием. Я стала с ним спорить. Он и настучал. На следующий день выхожу в школе на большую перемену, а папа с мамой сидят у директора, на них лица нет. Оказывается, меня из комсомола исключают за антисоветскую агитацию. Поскольку меня исключают, я подумала, что из-за этого родителей вызвали. Тут из кабинета выходят какие-то молодые люди и говорят, что они из горкома комсомола, и нужно поехать в горком. Мне стало нехорошо. А когда они привезли меня с родителями на Лубянку и сказали, что они из КГБ, то мне стало интересно. На Лубянке допрос шел целый день. Маму в основном допрашивали. По их инструкциям они несовершеннолетних не могли допрашивать без родителей. Они спрашивали: откуда у меня это Обращение, а я им не отвечала. Это было не страшно, а интересно. Это было гораздо менее страшно, чем неприятности в горкоме комсомола. Но маме все это очень не понравилось. А о Вольпине даже и не спросили, идиоты!»

У СМОГа были съезды, членские билеты, исполком. Председателем исполкома был Батшев. СМОГ развивался как партия. Хотя все это и было вроде бы только игрой.

Вообще, есть чем гордиться перед всем миром! У нас тако-о-о-ое было! Тако-о-ое придумали. Такого нигде не было! Уникальное явление! Чисто наше, национальное. Но никакой радости нет от того, что вспоминают. Ни радости, ни гордости. А мне интересно.

А ведь были стукачи, допросы с пристрастием. Сломанные судьбы. В документальном фильме «Весела была ночь» Аркадий Пахомов подробно рассказывает, как к нему подбиралось КГБ. Оперативники обещали издать книгу. Хвалили стихи. Сотрудничай, и все будет в порядке. Но ничего не вышло у них. Пахомов оказался крепким орешком. А ведь если бы под патронажем КГБ стали выходить его книги, то быть ему фигурой не меньше Евтушенковской. И тогда бы уже он, а не Евгений Гангнус (это фамилия отца Евтушенко, которую носит и его брат), успевший в 1952 году издать книгу стихов со славословиями в адрес Сталина, был бы членом редколлегий многих журналов и издательств, и рекомендовал бы авторитетно, кого печатать, а кого нет, указывал, что хорошо, а что плохо.

Интересна такая байка. Евтушенко рекомендовал к изданию в альманахе «День поэзии» стихи Пахомова. И в одном стихотворении встретилось слово «вина», которое имело два смысла. «Это напиток или проступок?» - спросил Евтушенко. «Тут двойная семантика» - ответил скромно Пахомов. «Вы филфак закончили?» - подозрительно осведомился Евтушенко и отложил стихотворение в сторону. Евтушенко, как известно, не закончил ни школу, ни Литинститут. И словосочетание «двойная семантика» резало ему уши. Это стихотворение издано недавно (2009г.) в двухтомнике Союза Российских писателей.

Стихи у Пахомова очень серьезные. Их еще предстоит оценить по достоинству.

Зарубежные журналы, например, «Грани» из номера в номер писали о СМОГе, о его акциях, выступлениях. Из номера в номер публиковали самих смогистов. Это раздувало их значимость в международный масштаб. Один номер «Граней» был целиком посвящен СМОГу.

У СМОГа было собственное издательство. Недаром все вспоминают грохот машинок, под который проходили заседания. Журналы «Авангард», «Чу», «Сфинксы» - до сих пор представляют огромный литературный интерес. Это живые стихи. Они сильно отличаются от всей другой современной им литературы, своей свежестью, новизной, какой-то детскостью. Все это не может не подкупать, не очаровывать. Среди авторов – Л. Губанов, В. Батшев, Ю. Вишневская, Сергей Морозов, А. Соколов (под псевдонимом «Велигош», ныне Саша Соколов), И. Грифель, В. Волшаник, Ю. Ивенский, Вячеслав Макаров (под псевдонимом Макар Славков).

Большинство авторов так и не увидели литературного будущего. Никто и поныне не интересуется, что они потом писали, как жили. А мне вот интересно узнать, ну просто из чистого любопытства. Все-таки это наша история, история нашей свободной, неподцензурной литературы.

Вот только по несколько строк из этих сборников.

Юлия Вишневская в стихотворении, посвященном А.С. Есенину–Вольпину, эпатируя, выступала в роли карманника:

«А я лиричный циник...

мы поэты и прочие позеры,

нас обучают и моралям и манерам…

А мы прошлись разменною монетой

по кошелькам, по шапкам, по рукам».

Какие уж тут манеры, если тащут, скрутив руки за спиной, в Бутырку. «Зачем же делать замечанья, когда выводят на расстрел?!» - еще яснее скажет Губанов.

Макар Славков возмущался: «Сверхтолстокожее сословие слоновье только унижаться способно!».

С. Морозов: «Встретить бы нам третьего, не меня, лишнего…»

В. Батшев поместил в «Авангарде» две поэмы «Синий корабль» и «Пушкин без Пушкина». Л. Губанов - цикл стихов «Одинокость», который вошел в его ныне изданные книги.

В качестве приложения к журналу была напечатана проза А. Урусова (под псевдонимом Арк. Усякин) – «изыск в 2-х частях». Про убежавшего из лагеря заключенного.

Мне вот советская поэзия совсем не интересна. Пусть суют в самый нос смелые стихи Вознесенского, Ахмадулиной, Самойлова... А мне Сергей Чудаков намного интересней. И я за одного Чудакова выменял бы весь Союз Писателей.

Когда я вижу сейчас, как в блогах, в Живом Журнале, по всему интернету распространяются стихи Губанова, Чудакова, как их обсуждают, как хотят узнать о них побольше, я понимаю, что молодые люди интуитивно чувствуют, где настоящее, интуитивно знают, что им действительно нужно. Нужно как воздух.

Хочу подытожить свои изыскания по истории СМОГа. СМОГ был уникальным литературным движением, со своими манифестами, издательством, своей эстетикой «изумизма». Изумизм не был, конечно, досконально разработан, как теория. Сам Губанов, теоретик этого изумизма, говорил так. В изумизме есть изюм и изумление, и главное, что важно для всех направлений, - есть «изм». Причем, два «изма». И в начале и в конце. «Изм-измов»

Мне Губанов говорил, что произведение должно изумлять, каждую минуту. Великая комедия должна моментально сменяться величайшей трагедией. И так постоянно, до самого конца. И еще есть красивая фраза «мы новое кровообращение России». Вот, пожалуй, все, что мы знаем об «изумизме», мне кажется этого вполне достаточно. Главное, что «изумизм» был, «изумизм» есть.

От всех литературных объединений СМОГ отличался тем, что не хотел вливаться в общее литературное русло. Он выступал самостоятельной единицей. Это было действительно, альтернативное искусство. «Бригантина», «Спектр», «Магистраль», «Московское время», «Зеленый огонек», сотни других ЛИТО строились как семинары, в которых был руководитель. Начинающие поэты, читали стихи друг другу, потом стихи разбирались. Смогисты сразу явили себя миру, не как ученики, а как явление. Они друг другу стихи не читали. Учениками смогисты себя не считали ни минуты. Думаю, что опыт СМОГа нам еще пригодится. Доколе поэты будут читать стихи друг другу? В конце концов, когда-нибудь, поэтам это должно надоесть. Тогда собственно поэзия и выйдет к народу.

Ю. Галансков

…Где барский блуд и рабский труд,

Где клены, как стихи Галанскова

Невинным детям щеки трут…

Леонид Губанов

«Смогистов, читавших свои стихи у памятника Маяковскому, собиравшихся на «психодроме» (так называли мы дворик университета на Моховой), разгоняла милиция, их арестовывали, «посещали» их дома с обысками, исключали из университета. И до них никому – даже самым прогрессивным из прогрессистов – не было дела», – писала Наталья Иванова. Чтения у памятника Маяковского были быстро запрещены, всех, кто осмеливался там читать, доставляли в местное отделение милиции. Доставляли дружинники. Такие же молодые парни - «дети Победы». И возможно тоже втайне писавшие стихи.

Ю. Галансков не был смогистом, а просто читал стихи вместе со всеми у памятника Маяковскому. Судьба Галанскова, Ильи Габая, - рано ушедших из жизни, сильно потрясла нас всех, их современников. Затравленному до смерти поэту Илье Габаю Губанов посвятил стихотворение:

«И лишь природа не колышится.

Ее не жмут за тунеядство,

Салют, березки, как вам дышится?»

Стоит напомнить из наследия Галанского хотя бы немного. Некогда эти строки знали наизусть. Из «Человеческого манифеста».

Министрам, вождям и газетам - не верьте!

Вставайте, лежащие ниц!

Видите, шарики атомной смерти

у Мира в могилах глазниц.

Вставайте!

Вставайте!

Вставайте!

О, алая кровь бунтарства!

Идите и доломайте

гнилую тюрьму государства!

Идите по трупам пугливых

тащить для голодных людей

черные бомбы, как сливы,

на блюдища площадей.

Не поэзия, а чистая прокламация революционного анархизма. Это русская Марсельеза. Marshe! Marshe! Идите по трупам и доломайте тюрьму государства. И бомбы террористов уже готовы для подрыва, они лежат как сливы на блюдцах площадей. Представляю, как встретили бы такие стихи в современных издательствах и журналах - только насмешками. («Блюдища площадей» - ха-ха!) Мало что изменилось в понимании поэзии с тех пор. Доминируют приличия и литературность. А, между прочим, за эти строки и сейчас срок получить не хило. Безоглядная смелость не могла не импонировать более молодым смогистам. Галансков родился в 1939 году и был почти на 10 лет старше всех их.

«Человеческий манифест», уже чисто эстетически, серьезно повлиял на Губанова. Через много лет Губанов дословно цитирует в своем стихотворении строфу Галанскова из «Человеческого манифеста»:

Падаю! Падаю! Падаю!

Вам оставляю лысеть.

Не стану питаться падалью -

как все.

У Губанова:

Я падаю, я падаю

с могильною лопатою,

Но не питаюсь падалью,

а я живу лампадою.

Радикально переосмыслено. К Смелости прибавились: Мысль, Образ, Глубина… изумизм, и на помощь уже призывается Бог.

Галансков получил свое – 7 лет общего режима по 70 статье. Он не вынес тяжести лагерных испытаний, умер в зоне, в 1972 году в возрасте 33 лет. Он остался в нашей памяти, как пример смелости и бескорыстия. И все же не как поэт. Поэтом был Леонид Губанов.

Гений

В 1975 году, к нам, в пожарную часть театра на Малой Бронной, милиция трудоустроила какого-то парня. Он был бледный, губастый, несвежий, подпоясан широким ремнем. Пожарные нам не требовались, и его появление было немного странным. Мы дежурили сутками через три дня. Он оказался сверхштатным. В этот день мы все были вызваны для ревизии своего пожарного имущества. Таскали огнетушители по этажам. Новичка от работы освободили. Он задыхался, бледнел, держался за сердце. Объяснил он это тем, что «после вчерашнего».

Когда я справился с огнетушителями и пришел в пожарку, комната была полна народа и новичок читал стихи. Кажется, он был уже похмеленный, потому что выглядел намного лучше. В комнате собрались люди из технических цехов театра, которые сюда обычно даже и не заглядывали. Уборщицы, осветители, костюмеры и новенькая реквизиторша. Я сначала даже как-то не понял в чем дело, и недоуменно осмотрел собрание. Вход в пожарную охрану посторонним был воспрещен, что и было написано на большой красивой табличке на двери. Но на мое появление никто не обратил никакого внимания и все продолжали внимать чтению стихов.

Как вы уже догадались, новичком оказался Леонид Губанов. Чтение прервал неожиданно явившийся начальник пожарной охраны. И всех разогнал.

В основном поэтов сажали, а вот Губанову с работой помогли. И так хорошо, так удачно, устроили, что он проработал, у нас два с лишним года, а потом в театре Станиславского два.

Начальство ушло. И мы остались одни. Четыре пожарника. Леня заявил нам, что он гениальный поэт и таковым его признает вся неофициальная Москва. В доказательство он достал из коленкорового портфельчика амбарные книги, в них он записывал свои стихи, и стал читать. Читал он нам поодиночке и всем вместе. Он быстро обрел признание поэта, у всего технического персонала театра. Его рассказы о знаменитостях, с которыми он на короткой ноге, о бесчисленных поклонниках и поклонницах, производили впечатление. Сильно действовало, что он спокойно сам себя рекомендовал как гения. Совсем уже все запутало то, что он предсказывал свою смерть в 37 лет, осенью, точнее, в сентябре. После этого он мог читать беспрепятственно любой бред. Никто ему не смел перечить, а если и появлялся такой, то сразу же получал решительный отпор от всей пожарной охраны:

- Не мешай слушать!

На меня стихи не произвели впечатления. Поразило одно, - Губанов в них постоянно поминал Бога. Меня просто колотило от этих:

«Ну, а Бог, ну, а Бог, ну, а Бог?», «Есть только Бог, Бог, Бог…», «Мама, Бога привел опять …», «А у Бога, а у Бога, а у Бога…»

Но еще больше меня потрясло крестное знамение, которым Губанов себя время от времени осенял. Крестился он двумя перстами, по старообрядчески. Я реагировал на это болезненно. Меня прямо всего передергивало и сводило судорогой.

Поскольку своего графика дежурств у Лёни не было, его ставили на «усиление» и попал он в мой график. Мы дежурили парой. Улучив удобную минуту, а этих удобных минут было все 24 часа, которые мы вместе стали коротать, как напарники по суточным дежурствам, спросил:

- А ты зачем крестишься?

Губанов опять перекрестился. Я был уверен, что он начнет оправдываться, тут же отречется от своего креста. Но он и не думал отрекаться. Бог и стал главной темой наших разговоров.

- Ты что, в Бога веришь? - Ужас и сожаление в голосе.

- Верю. С детства верю!

- Ну, в смысле, вообще в бога… типа идеи, - пытался я еще как-то оправдать его.

- В Христа-Бога, верю - твердо ответил Лёня, и перекрестился.

- И сам крещен?

- И крещён с детства.

- Может, ты еще и в церковь ходишь?

- Хожу! – и Леня опять перекрестился, и опять меня перекорёжила какая-то неведомая сила, сидевшая внутри меня.

(Здесь Леня, конечно, перехваливал себя, в церковь он, возможно, и захаживал, но никак не ходил.)

Это был первый христианин в моей жизни, не только верующий, но исповедовавший свою веру. Возможно, это был не самый примерный, не самый показательный христианин. Но других я не знал. Христианина тогда на улице не так-то легко было встретить. Не встретил я их в школе, которую окончил, ни в институте, в который поступил, ни в театре, где работал. Моя бабушка была верующей и ходила в церковь, но она ничего на мои вопросы не могла ответить. Ответов я ждал от Губанова, но оказалось, что из него не так-то легко их вытащить. В последующие дежурства он предоставил мне полную свободу опровергать бытие Божие. И я, вдохновляясь его молчанием, говорил:

- Я понимаю, если бы ты имел в виду Абсолютную Идею Гегеля, Первоначало всего, Дух, в конце концов, но твой церковный Бог, да еще этот крест. Это же чистой воды мифология. Просто мифы и легенды древнего Шумера. Я понял бы, если бы ты проповедовал Аполлона, Орфея, - это уже стало неотъемлемой чертой поэзии, но Боженьку, намалёванного богомазом на доске…

Ответом мне было только молчание.

- Неужели ты, считая себя гением, можешь вместе с какими-то безграмотными бабушками, лобызать этого намалеванного боженьку. Это ж темное невежество. Мы ведь в 20-ом веке живем. Оглянись вокруг. Люди в космос летают. И бога там не встретили.

Он мне не возражал. И продолжал на все мои речи с неподражаемым юродством креститься и повторять:

- Верю во Христа-Бога и крещен с детства!

И меня опять всего корежило и передергивало, и я был вынужден после этих слов долго приходить в себя и вновь собираться с мыслями.