Неомифологизм в романе Е. Замятина Мы

Неомифологические тенденции, зародившись в русской литературе в начале ХХ века, получили развитие в творчестве таких крупнейших писателей XX в., как Е. И. Замятин, Б. А. Пильняк, М. А. Булгаков, А. П. Платонов, А. Грин, С. А. Клычков, М. М. Пришвин, Б. Л. Пастернак.

В неомифологическом тексте художественное описание эпохи создается путем ее соотношения с мифологическим сюжетом, образом, деталью, которые служат "кодом", "шифром", проясняющим тайный смысл происходящего. В качестве мифологической основы повествования могут выступать как изначальные архетипы, античные и библейские мифы, так и историко-культурные или историко-литературные мифы, т.е. сюжеты и образы истории и мировой литературы, ставшие в сознании современного человека универсальными обобщениями.

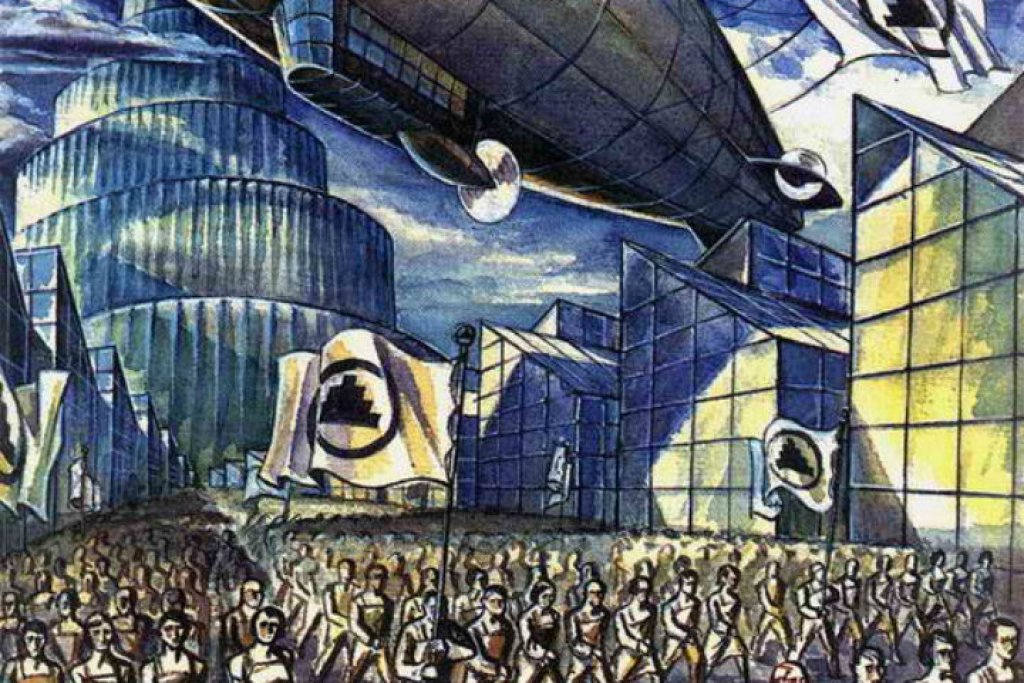

Е. И. Замятин (1884 - 1937) в своём романе - антиутопии «Мы» впервые совершил художественное открытие, создав новый литературный жанр, который «противопоставляет розовой сказке о фатально счастливом будущем человечества скептический, поддёрнутый трауром взгляд». Используя античные и библейские сюжеты, образы и мотивы мировой литературы по принципу их многократного наложения, пересечения, Замятин создает свой миф о судьбе человечества, о положении современного общества, о духовном и психическом состоянии человека ХХ века. Именно благодаря подобной многоаспектности замятинского текста роман «Мы» был прочитан критикой и как пророчество, и как антиутопия, и как сатира на современную цивилизацию, и как философско-психологический роман.

Предметом исследования в данной курсовой работе является мифологический подтекст романа Е. И. Замятина «Мы» (античные, библейские и христианские мифы).

Целью работы является выявление черт неомифологизма в романе и дальнейший вывод о том, что роман Е. И. Замятина можно характеризовать как неомифологический роман.

Из поставленной цели вытекают следующие задачи:

1. Исследование понятия «миф».

2. Характеристика историко-культурного процесса трансформации мифа в ХХ веке в неомифологизм.

3. Определение неомифологического романа и его основных признаков.

4. Ознакомление со статьями критиков и литературоведов о романе Е.И. Замятина «Мы».

5. Выявление и анализ различных мифов (античных, библейских и христианских) в романе Е. И. Замятина «Мы», а также определение их смысловой роли в общей структуре романа.

Методологической базой исследования послужили труды Ю.М. Лотмана, Н.Е Хализева, С.А. Токарева, Н. М. Бахтина.

Раздел 1. Миф и его трансформация в литературе ХХ века. Неомифологический роман.

1.1.Эволюция понятия «миф».

Миф давно привлекает к себе внимание представителей разных областей гуманитарных знаний: философов, филологов, историков и социологов, психологов и искусствоведов. И до сих пор нет точного определения мифа, однозначного его понимания. Р. Вейман в своей книге «История литературы и мифология» справедливо замечает, что сейчас сложилась такая ситуация, когда пониманий мифа столько же, сколько теоретиков. Подобную точку зрения разделяют в настоящее время многие ученые.

Явление мифа – столь объёмное понятие, что перечислить все присущие ему признаки, качества и свойства и при этом чётко провести его границы, отделить его от явлений сходных (например, волшебной сказки, эпоса) весьма затруднительно. Миф – очень сложный комплекс, отражающий опыт человечества.

По словам Е. М. Мелетинского, «миф» - греческое слово, которое подразумевает «сказания о богах, духах, обожествлённых или связанных с богами своим происхождением героях, о первопредках, действовавших в начале времени и участвовавших прямо или косвенно в создании самого мира, его элементов как природных, так и культурных. Мифология есть совокупность подобных сказаний о богах и героях и, в то же время, система фантастических представлений о мире. Мифологией называют и науку о мифах. Мифотворчество рассматривается как важнейшее явление в культурной истории человечества. В первобытном обществе мифология представляла основной способ понимания мира, а миф выражал мироощущение и миропонимание эпохи его создания» . Это способ человеческого бытия, особая форма сознания, мировосприятия, которое, во-первых, одухотворяет окружающий мир, во-вторых, не делает различия между материальным и идеальным, человеком и Вселенной, в-третьих, напрямую связывает образ и его значение.

Итак, первоначально, миф не столько рассказывался, сколько разыгрывался в форме сложного ритуального действа. Миф – это древнейшее сказание, представляющее собой художественное повествование о важных природных, физиологических, социальных явлениях, происхождении мира, загадке рождения человека и человечества, подвигах богов, царей и героев, об их победных сражениях и горьких поражениях. Главной особенностью мифа является тесная слитность в нем различных элементов – художественного и логически обусловленного, повествовательного и ритуального. Мифологическое авторство характеризуется неосознанностью творческого процесса, поэтому мифы – создания коллективного и бессознательного народного творчества. Основная их цель - закрепить в сознании поколений память о каком-либо важном герое или событии.

Миф соединяет в себе рациональное и иррациональное. Рациональное — поскольку современный человек пытается достичь ясной картины окружающего мира, и в мифе он находит успокоение. Иррациональность проявляется в том, что мифологическое не проверяется, ему нет соответствия в действительности.

В литературе миф (др.-греч. ;;;;;) — сказание, передающее представления людей о мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о Богах и героях, создание воображения коллективной общенародной или индивидуальной фантазии, обобщённо отражающее действительность в виде чувственно-конкретных персонификаций и одушевлённых, очеловеченных существ, которые иногда у некоторых людей преломляются (претворяются) в сознании как вполне реальные.

Миф обычно совмещает в себе два аспекта - диахронический (рассказ о прошлом) и синхронический (отношение настоящего и будущего). Таким образом, с помощью мифа прошлое связывалось с настоящим и будущим, и это обеспечивало духовную связь поколений. «Миф позволяет каждому отдельному человеку ощутить себя частью целого. В мифе – со всеми его условностями – передаётся очень понятная каждому (в конкретный исторический период), но как бы закодированная информация. Миф поддерживает связь человека и со своим временем, и с опытом прошлого» .

Мифы содержат религиозно окрашенные изображения явлений и процессов природы и мира, воплощенных в человеческих образах. Духовные и природные силы выступают в них как боги и герои, совершающие поступки и переживающие страдания, схожие с человеческими.

В науке многие учёные пытались дать своё определение понятию «миф». Например, согласно Лосеву, «миф — древнейшая форма освоения мира, обобщающая в одном слове множественные конкретности жизни, — которую философ исследует последовательно диалектически: сначала через отграничение от близких, но все же иных категорий, затем — с точки зрения собственного смысла и внутренней формы». Таким образом, Лосев определяет миф как синтез четырех понятий — личности, истории, чуда и слова. В итоге дается окончательная диалектическая форма: «Миф есть в словах данная чудесная личностная история», «миф есть развернутое магическое имя» .

По Р. Барту, «миф - это коммуникативная система, сообщение, следовательно, миф не может быть вещью, конвентом или идеей, он представляет собой один из способов означивания, миф - это форма» .

Однако миф нового времени, не архаический, иначе говоря - художественный миф, переосмысляется по-новому, пропускается через индивидуальное сознание с его рефлексией и авторским свободным отношением к изображаемому.

Миф и литература

Соотношение мифа и художественной литературы рассматривается в двух аспектах: эволюционном и типологическом.

Эволюционный аспект предусматривает представление о мифе как определенной стадии сознания, исторически предшествующей возникновению письменной литературы. Литература, с этой точки зрения, имеет дело лишь с реликтовыми формами мифа и сама активно способствует разрушению мифологической культуры. Миф и сменяющие его виды искусства, в частности литература, могут лишь противопоставляться, поскольку никогда во времени не сосуществуют.

Типологический аспект подразумевает, что мифология и письменная литература сопоставляются как два принципиально различных способа видения и описания мира, существующих одновременно и во взаимодействии и лишь в разной степени проявившихся в те или иные эпохи.

1.2.Возрождение интереса к мифу в литературе ХХ века.

С конца XIX в. интерес к мифологии заметно возрастает. Миф для Вяч. Иванова, Ф. Сологуба и многих других русских символистов начала XX в. — это та красота, которая одна способна «мир спасти» (Ф. М. Достоевский). Модернистский мифологизм во многом порождён осознанием кризиса буржуазной культуры как кризиса цивилизации в целом. Он питался и романтическим бунтом против буржуазной «прозы», и страхом перед историческим будущим, отчасти и перед революционной ломкой устоявшегося, хотя и испытывающего кризисное состояние мира. Стремление выйти за социально-исторические и пространственно-временные рамки ради выявления «общечеловеческого» содержания («вечные» разрушительные или созидательные силы, вытекающие из природы человека, из общечеловеческих психологических и метафизических начал) было одним из моментов перехода от реализма XIX в. к искусству XX в., а мифология в силу своей исконной символичности оказалась удобным языком описания вечных моделей личного и общественного поведения, неких сущностных законов социального и природного космоса.

Притяжение писателей ХХ в. к древнему мифу и вообще к мифологическим структурам зависело от многих причин. К ним относится предельно обобщающий характер мифа, его космологичность, присутствие в окружающем мире содержания, не поддающегося во всем объеме рационалистическому объяснению.

1.3. Появление неомифологического романа.

Кризис позитивизма, разочарование в метафизике и аналитических путях познания, идущая ещё от романтизма критика буржуазного мира как безгеройного и антиэстетического породили попытки вернуть «целостное», преобразующе волевое архаическое мироощущение, воплощённое в мифе.

З. Г. Минц, Д. Е. Максимов связывают появление неомифологических тенденций с периодом рубежа веков, с теорией и практикой символизма. Именно символизм, обозначивший концепцию пути современного искусства «от символа к мифу» (В. Иванов), следует признать, по их мнению, наиболее ранним и знаменательным периодом в литературном мифотворческом движении. Миф оказался для писателей ХХ века средством к тому, чтобы преодолеть «локальный» историзм и перейти к макроисторическим и даже метаисторическим масштабам, выйти за социально-исторические и пространственно-временные рамки ради выявления вечных моделей личного и общественного поведения, неких сущностных законов социального и природного космоса.

«Неомифологическое сознание» – свойство культурной ментальности всего ХХ века. Мифологические сюжеты, мотивы, структуры активно используются в ходе создания художественных произведений. Миф начинает восприниматься как существующий не только в архаическом варианте, но и как свойство человеческого сознания» .

«Неомифологизм кaк культурно-исторический феномен склaдывaется в нaчaле XX векa, прежде всего, в творчестве русских символистов и предстaвляет собой усложненную и обогaщенную новыми художественными приемaми интерпретaцию мифологизмa предшествующего столетия» .

«Неомифологизм» XX века тесно соотнесен с реалистическим наследием XIX столетия (не случайна связь его, в первую очередь, с таким основным для прозы прошлого века жанром, как роман). Ориентация на архаическое сознание непременно соединяется в «неомифологических» текстах с проблематикой и структурой социального романа, повести и т. д., а зачастую — и полемикой с ними» .

1. Современный мифологизм носит не наивно-бессознательный, а глубоко рефлектированный характер, что обусловливает его связь с философским творчеством, а также интеллектуалистический подход к мифу самих художников, предполагающий научную эрудицию.

2. Если древний миф подымается над конкретно-исторической сферой, связан с космизмом, универсализмом, основан на космогонических и антропологических обобщениях, то новый художественный миф ориентирован на создание объектов, включенных в историческую и бытовую действительность. Космическое обобщение основывается на исторических фактах. Неомифологические тексты обращены, прежде всего, к темам современности.

Функцию мифологического «шифра–кода», раскрывающего значение изображаемого, в «текстах–мифах» ХХ в. выполняют несколько мифов одновременно, часто они входят в разные мифологические системы. Зачастую роль мифов выполняют «вечные» произведения мировой литературы, фольклорные тексты, идеологические мифы. Поэтому в художественной организации «текстов–мифов» одной из главных примет становится поэтика цитат, реминисценций, аллюзий. В этих предельно свернутых знаках текстов, введенных художником осознанно, т.е. с установкой на их опознание читателем, содержатся важные части художественного сообщения, заключенного в тексте.

Новый миф рождается не в недрах архаической общности, а в ситуации самоуглубленного одиночества персонажа. Отсюда – сочетание мифологизма с психологизмом, внутренним монологом.

Так как одной из наиболее важных особенностей мифологизма ХХ в. является «поликультурность» (З. Г. Минц), т.е. использование в функции языка – интерпретатора содержания неомифологических текстов архаических мифов, произведений литературы и философии, культурных, идеологических мифов, социальных стереотипов, то при мифокритическом подходе необходимо учитывать интертекст.

Тем не менее, в научной литературе, посвященной исследованию трансформации мифа в романе, отсутствует более или менее четкое определение неомифологического романа как жанра.

«В неомифологическом тексте художественное описание эпохи создается путем ее соотношения с мифологическим сюжетом, образом, деталью, которые служат "кодом", "шифром", проясняющим тайный смысл происходящего. Неомифологический роман характеризуется соединением романного и мифологического типов мышления на структурном уровне (с одной стороны, стремление к познанию мира (эвристический принцип), с другой, — глобальная метафоризация (мифотворчество) и аллегоризация (опритчевание)» .

Существует две основные формы неомифологического романа: роман-миф и роман-притча.

Роман-миф

(авантюрно-метафорическая форма)

Роман-притча

(авантюрно-аллегорическая форма)

1.Имплицитное мифотворчество

2.Метафоризация

3.Бытие-в-мифе

4.Солярный сюжет

5.Активный и изменяющийся герой (борьба и подвиги)

6.Испытание героя в «чужом мире» 1. Эксплицитная мифологизация

2.Аллегоризация

3.Рассказ-о-мифе

4.Вегетативный сюжет

5.Пассивный и неизменяющийся герой (страсти и смерть)

6.Испытание героя в «своем» мире

«В романе-мифе главный герой активен, вступает в борьбу с антагонистом и «чужим миром» по своей воле, которая в свою очередь диктуется ему его же природой, то есть принадлежностью к солярному культу. Пытаясь укорениться в «чужом мире», он изменяется сам, но не меняет самого мира» .

Рассматриваемый нами роман «Мы» Е. Замятина можно отнести к категории романа-мифа, т.к. различные имплицитные мифы, использованные в романе - это своеобразный подтекст, скрываемый за основным содержанием произведения. Ключевым средством создания образа Единого Государства - механизированного рая является метафора-символ (Зелёная Стена, Древний Дом, Числовая Скрижаль). Сквозь призму мифа в романе мы видим не только историю главного героя Д-503, но и историю всего человечества. В центре замятинского произведения душевная драма, судьба Д-503, строителя «Интеграла», инженера, одного из бесчисленных нумеров. В самом начале мы застаём его уверовавшим в незыблемость и справедливость истин, провозглашённых Единым Государством. Поворотным моментом в судьбе Д-503 становится знакомство с женщиной, названной I-330 и оказавшейся одной из тех, кто попытался противостоять государственной мощи. Герой проходит различные испытания не только в своём мире, но и за пределами Зелёной Стены - т.е. в чуждом ему древнем мире. Всё это приводит к его внутреннему изменению - появлению у нумера Д-503 души, что считается самой опасной неизлечимой болезнью в Едином Государстве. Таким образом, в романе циклическая сюжетная схема представляется формулой «потеря — поиск — обретение», в центре которой лежит мотив «гибели — воскресения» героя.

Раздел 2. Многоуровневая смысловая структура романа Е. Замятина «Мы».

2.1. Роман Е. И. Замятина «Мы» как роман-миф.

Многоуровневая смысловая структура романа Замятина может быть глубже осмыслена при анализе библейских, античных, историко-культурных и собственно авторских мифов, организующих пространство романа.

В данной работе мы уделяем внимание античным, библейским и христианским мифам.

Наличие этих мифов является признаком неомифологического романа. Роман «Мы» представляет собой миф об истории развития человеческой души, её перерождения в личность и трагической гибели. Как видим, этому роману присущи следующие особенности неомифологического текста: «наличие мифологем, особый статус автора, авторская ирония, адогматизм интонации, обращение к фантастике, интерес к пространству сознания и подсознания героя, разработанная система лейтмотивов, несущих смысловую нагрузку и проясняющих сюжет, использование языка скрытых и явных цитат из произведений классиков мировой литературы» . В романе представлена новая система взаимоотношений: автор-повествователь-герой-читатель. Автор лишён прямого обращения к читателю - всё повествование идёт только от лица главного героя.

В романе используются мифы, известные и автору и герою, - это античные, библейские и христианские.

Античные мифы

1.О Прометее.

2.Об Икаре.

Библейские мифы

Ветхий Завет:

1.О Рае.

2.Об Адаме и Еве и изгнании их из рая.

3.О Великом Потопе.

4.О Вавилонской башне.

5.Миф об Аврааме и Исааке.

Христианские мифы

1.Искушение Христа в пустыне.

2.Об изгнании бесов в свиней.

3.Голгофа.

4.Пасха.

5.Исповедь. Литургия. Причастие.

В романе чётко прослеживаются отличия в использовании мифов повествователем и автором: повествователь (герой) считает читателя невежественным («но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким, отдаленным предкам» ) и для того, чтобы упростить понимание своих мыслей для читателя, он ссылается на мифы. «Автор же использует мифы для углубления и «приращения» смысла романа с целью постижения первоосновы бытия, для связи неомифологизма с неопсихологизмом» .

2.2. Античные мифы.

1.Миф о Прометее.

«Прометей (в переводе с греческого – «провидец») - титан, богоборец, защитник людей, добывший для них огонь с неба и научивший их различным ремеслам и искусствам» . За то, что он принёс людям огонь, Зевс жестоко наказал Прометея.

Сюжет романа, связанный с историей похищения космического корабля, отсылает к легенде о Прометее, а центральными с точки зрения этого «авантюрного» сюжета становятся образы ИНТЕГРАЛА и I, соизмеримые не только с символическими образами античного мифа, но и друг с другом.

В романе «Мы» образ I-330 - хрупкой женщиной соотносится с Прометеем. Цель героини - украсть Интеграл с намерением уничтожить его, чтобы идеология Единого Государства не распространилась. А с другой стороны, она хотела использовать его как оружие, направленное на разрушение Единого Государства:

« I сразу, без всякой подготовки, обрушила на меня все:

—;Я знаю: послезавтра у вас — первый, пробный полет «Интеграла». В этот день — мы захватим его в свои руки.

Ты понимаешь: это нужно во что бы то ни стало. «Интеграл» в наших руках — это будет оружие, которое поможет кончить все сразу, быстро, без боли. Их аэро… ха! Это будет просто ничтожная мошкара против коршуна. И потом, если уж это будет неизбежно — можно будет направить вниз дула двигателей и одной только их работой…» (12, 195).

Она не имеет возможности добиваться своей цели открыто и пытается зародить в нумерах новые чувства с помощью исполнения поэмы Скрябина «Прометей» («Поэма огня») на рояле в аудитории, где присутствует Д-503, у которого от прослушивания музыки возникают следующие ассоциации:

«Улыбка - укус, сюда - вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, - ни тени разумной механичности. И конечно, они, кругом меня, правы: все смеются. Только немногие... но почему же и я - я?... Не наше, не это голубовато-хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи - нет: дикое, несущееся, опаляющее солнце - долой все с себя - все в мелкие клочья» (12, 49).

Музыка пробудила в Д-503 и в немногих нумерах новые чувства и мысли. Если Прометей научил людей ремеслам и искусствам, то I хотела возродить в нумерах души.

В романе имя героя Прометея упоминается в «ложном разряде т.н. ложных, или «иронических», утверждений и подсказывает читателю, что мотивы и образы, не входящие в античную схему в плоскости размышлений Д–503, составляют единый сюжет на другом — авторском — уровне, где Прометей — это, конечно, не «мы» :

«Но явился Прометей (это, конечно, мы) -

"И впряг огонь в машину, сталь,

И хаос заковал законом"» (12, 76).

Сравнение ИНТЕГРАЛА и огня последовательно проводится в структуре произведения. Прежде всего, обращает на себя внимание один из эпитетов, которым наделяет кораблестроитель Д-503 свое детище, — «огнедышащий». Мотивы полета, огня, жаркого солнца становятся лейтмотивами героини I-330.

«Все новое, стальное: стальное солнце, стальные деревья, стальные люди. Вдруг какой-то безумец - "огонь с цепи спустил на волю" - и опять все гибнет...» (12, 76). Прометея Зевс приковал цепями к скале за переданный людям огонь, а в Едином Государстве огонь - «на цепи». Люди в мифе о Прометее радовались огню, а в Едином Государстве его боятся.

2.Миф об Икаре.

В мифе рассказывается о том, что «Дедал, талантливый изобретатель, сумел тайно изготовить из птичьих перьев, скрепленных воском, две пары крыльев для себя и своего сына Икара, чтобы вырваться на волю и улететь на Сицилию.

Отец давал наставления Икару:

Икар, выбери средний путь.

Если ты полетишь слишком низко, море намочит крылья,

Если ты полетишь слишком высоко, солнце растопит воск.

Лети ниже солнца и выше моря! Следуй за мной, я поведу тебя.

Но Икар не сумел побороть искушения и взлетел высоко. Его крылья развалились, когда солнце растопило воск. Он упал в море и утонул» .

Символ МЕФИ - юноша Икар олицетворяет собой стремление к независимому полёту, свободе - первому врагу Единого Государства. Он - воплощение той энергии, в которую верят все члены организации МЕФИ:

«Вот теперь я вижу на камне знакомые, огромные буквы: "Мефи" - и почему-то это так нужно, это простая, прочная нить, связывающая все. Я вижу грубое изображение - может быть, тоже на этом камне: крылатый юноша, прозрачное тело, и там, где должно быть сердце, - ослепительный, малиново-тлеющий уголь. И опять: я понимаю этот уголь... или не то: чувствую его - так же, как, не слыша, чувствую каждое слово (она говорит сверху, с камня) - и чувствую, что все дышат вместе - и всем вместе куда-то лететь, как тогда птицы над Стеной...» (12, 180).

«- Мефи? Это - древнее имя, это - тот, который... Ты помнишь: там, на камне - изображен юноша... Или нет: я лучше на твоем языке, так ты скорее поймешь. Вот: две силы в мире - энтропия и энергия. Одна - к блаженному покою, к счастливому равновесию; другая - к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению. Энтропии - наши или, вернее, - ваши предки, христиане, поклонялись как Богу. А мы, антихристиане, мы...» (12, 187).

«Почему? А почему у нас нет перьев, нет крыльев - одни только лопаточные кости - фундамент для крыльев? Да потому что крылья уже не нужны - есть аэро, крылья только мешали бы. Крылья - чтобы летать, а нам уже некуда: мы - прилетели, мы - нашли. Не так ли?» (12, 116) - слова Хранителя к Д-503.

В Едином Государстве поменялся смысл полёта: аэро прежде всего предназначены для быстрого передвижения в пространстве. В мифе об Икаре люди мечтали о крыльях для полёта, чтобы почувствовать себя свободными. А жителям Единого Государства за исключением членов организации МЕФИ лететь некуда и незачем.

2.3. Библейские мифы.

1.Миф о Рае.

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие 1:27).

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Бытие 2:7).

«И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал» (Бытие 2:8).

В отличие от библейского Рая, созданного всемогущим Богом, механизированный рай Единого Государства берёт начало с разрушения жизни (Двухсотлетняя Война, гибель людей от голода). Он лишён живой природы, человек здесь приравнивается к детали одного целого механизма, функционирующего точно по Скрижали, которая регламентирует каждую секунду жизни нумера:

«Но Часовая Скрижаль — каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту, — мы, миллионы, встаем, как один. В один и тот же час, единомиллионно, начинаем работу — единомиллионно кончаем» (12, 43).

Единое Государство в романе является своеобразным машинизированным рукотворным раем, Бог - Отец которого является Благодетель. Все новые люди - нумера живут в этом месте с ощущением полного счастья, т.к. их лишили права свободы и выбора - за них всё решено. Они не знают душевных страданий. Благодетель охраняет несвободу нумеров (т.е. их счастье). Ангелы-хранители, охраняющие этот рай - это Хранители в Едином Государстве, демоны - организация МЕФИ:

«Понимаете ("п" - фонтан) - древняя легенда о рае... Это ведь о нас, о теперь. Да! Вы вдумайтесь. Тем двум в раю - был предоставлен выбор: или счастье без свободы - или свобода без счастья; третьего не дано…А мы сапожищем на головку ему - тррах! И готово: опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре, зле: все - очень просто, райски, детски просто. Благодетель, Машина, Куб, Газовый Колокол, Хранители - все это добро, все это - величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально-чисто. Потому что это охраняет нашу несвободу - то есть наше счастье» (12, 90).

Чувствуется злая насмешка над механизированным раем Единого Государства: рай с Машиной смерти и Газовым Колоколом пыток. Благодетель - не всемогущий Бог, которому всё подвластно, а просто палач, возомнивший себя Богом, считающим, что справедливость – это в первую очередь жестокость, а не любовь. Благодетелю для поддержания своей власти нужны поэты, писатели, инженеры и просто бездушные рабы - нумера.

1.Миф об Адаме и Еве и изгнании их из рая.

«И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку» (Бытие 2:22).

«И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]»

(Бытие 2:23).

«Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть» (Бытие 2:24).

Бог создал Еву для Адама, чтобы они были счастливы, любили друг друга, имели детей. Совсем другая жизнь у Адама и Евы в Едином Государстве, где любовь является самым главным врагом государства, т.к. она являлась источником «глупейших трагедий», поэтому она была «математизирована, организована», был провозглашён принцип «Lex sexualis», что означало, что каждый нумер имеет право на другой нумер как на сексуальный объект» (изобретение розовых талонов). Создана новая практическая наука — «детоводство», и эта сфера также полностью находится в ведении Единого Государства. Дети воспитываются на Детско-Воспитательном заводе, где школьные предметы преподают роботы.

В главном герое видны черты нового Адама, а в I-330 и О-90 –новой Евы. Одна Ева I-330 - соблазнительница Адама свободой - запретным плодом Единого Государства, а другая героиня О-90, полюбив Д-503, мечтавшая иметь от Д-503 ребёнка «плоть от плоти», сама впадает в грех вопреки закону о Материнской Норме.

Новый Адам: грех - не падение, а подъём. Появление души в Едином Государстве - это преступление, грехопадение. I - 330 открыла Д-503 новый мир, жизнь по ту сторону Зелёной Стены - что являлось своеобразным «запретным плодом».

Вначале главный герой Д-503 ведёт своё повествование от лица Единого Государства, постепенно, испытывая душевные терзания и страдания от того, что он познал свободу, он приближается к «я» по критериям Единого Государства, становится личностью под влиянием I-330, а затем у него появляется душа:

«Но все-таки почему же вдруг душа? Не было, не было — и вдруг… Почему ни у кого нет, а у меня…» (12, 115).

В Библии запретным плодом было обычное яблоко, в Едином Государстве запретным плодом была свобода, которую Д-503 удалось ощутить и почувствовать:

«И сказал змей жене: «Нет, не умрёте, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Бытие 3:4).

«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Бытие 3:6).

Адам и Ева нарушили запрет - съели яблоко добра и зла, поэтому они были изгнаны из рая. Д-503, совершив грех, превращается из нумера в личность, т.е. становится на новую ступень развития. Его грех является не падением, а подъёмом. Он является новым Адамом, I-330 в свою очередь предстаёт как Ева. S-4711 как дьявол, змей - искуситель постоянно находится рядом с ней. «Простите, - сказала она, - но вы так вдохновенно все озирали, как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно...» (12, 38).

В романе Замятина «Мы» героиня I-330 выступает как Ева и змей-искуситель. I-330 своими словами, действиями намеренно соблазняла героя, чтобы пробудить в нём мужское начало, интерес к себе как к женщине и как к личности. Она добивалась его любви и страсти всеми способами ради того, чтобы привлечь его на свою сторону и завладеть Интегралом.

Искушение начинается с музыки. Это сильнейший способ пробуждения души. «Улыбка — укус, сюда — вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, — ни тени разумной механичности. И, конечно, они, кругом меня, правы: все смеются. Только немногие… но почему же и я — я? » (12, 49).

Искушение в Древнем Доме, I-330 в жёлтом платье (цвет соблазна) предлагает герою ядовито-зелёный ликёр, целует в губы как змея. Можно провести параллель с искушением Змием в Райском саду Евы и Адама яблоком:

«Будто и не слышит. Налила из флакона в стаканчик, отхлебнула.

-Прелестный ликер. Хотите?» (12, 83).

«- Ну-с, падший ангел. Вы ведь теперь погибли. Нет, не боитесь? Ну, до свидания! Вы вернетесь один. Ну?» (12, 102).

Героиня I-330 выступает в роли змея-искусителя, с ней, её игрой, соблазнением ликёром, походами в Древний Дом, её яркой пёстрой одеждой пробуждается нечто “дикое, несущееся” в Д-503.

С другой стороны, Евой в романе является и «милая» О-90 , у которой «круглые сине-хрустальные глаза, не испорченные ни одним облачком», «розовый полумесяц губ». «В этой героине нет личностного начала, как в I -330, но есть исконно природное начало: голубое небо, цветы. Он совершает грех, так как вопреки законам Единого Государства хочет родить ребёнка, который не имеет права на жизнь. Но она – не бунтарь, в отличие от I, она героиня созидания. В ней есть любовь, душа, искренность» . Она сама бежит из рая ради спасения своего ребёнка от Д-503.

2. Миф о Великом Потопе.

«Какой-то из древних мудрецов, разумеется, случайно, сказал умную вещь: "Любовь и голод владеют миром". Ergo: чтобы овладеть миром -человек должен овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили, наконец, Голод: я говорю о Великой Двухсотлетней Войне - о войне между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо держались за свой "хлеб". [*] Но в 35-м году - до основания Единого Государства - была изобретена наша теперешняя, нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато, очищенное от тысячелетней грязи, каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых вкусили блаженство в чертогах Единого Государства» (12, 52).

До создания Единого Государства на земле была сильная засуха, вследствие чего погибло огромное количество людей от голода, «но зато, очищенное от тысячелетней грязи, каким сияющим стало лицо земли».

Великий Потоп Господь послал на землю потому, что люди погрязли в грехах:

«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем».

(Бытие 6:5)

«И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их» (Бытие 6:7).

«Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, - все истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге» (Бытие 7:23).

Так, получается, что Двухсотлетняя война и голод привели к «очищению» земли от всех верующих людей, соблюдающих христианские заповеди в отличие от Великого Потопа, который был ниспослан Творцом на землю для искоренения грешников. Изобретение нефтяной пищи противоречит главной заповеди «Ни хлебом единым жив человек», которая подразумевает что человеку не достаточно лишь материальных благ, нужны ещё и духовные. Но в Едином Государстве на первый план выходят материальные блага.

3.Миф о Вавилонской башне.

Миф о Вавилонской башне - миф о первой земной цивилизации, которая пыталась построить «себе город и башню высотою до небес, и сделать себе имя» (Бытие 11:4), но эта попытка первой земной цивилизации не удалась. Единое Государство для героя Д-503 как частицы государства символизирует Вавилонскую башню, и он гордится этим:

«И так: будто не целые поколения, а я - именно я - победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин» (12, 37).

« Враги счастья… лишили себя права стать кирпичами…» (12, 171).Так было написано в Государственной Газете в День Единогласия. При строительстве Вавилонской башни кирпичей хватало, но люди не могли совместно работать. В Едином Государстве наоборот - не хватает кирпичей.

Можно также провести параллель между строительством Вавилонской башни первой земной цивилизации и строительством «огнедышащего» Интеграла последней земной цивилизации, целью которого является, как и строительство Вавилонской башни, прославление земного могущества Единого Государства: « И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя. Люди наделали множество кирпичей из обожженной глины и принялись за строительство» (Бытие 11:4).

« Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной» (12, 33).

Интеграл — важная деталь, принадлежащая научно-фантастическому плану замятинского произведения. Это созданный фантазией писателя космический снаряд, способный вырваться за пределы околоземной атмосферы, достичь иных миров, принести туда Благую весть о существовании Единого Государства и с помощью абсолютного знания, каким обладает этот рукотворный рай, пересоздать, “интегрировать” Вселенную, которая пока пребывает в состоянии “дикой свободы”. Интеграл предстаёт как некий символ. Он - своеобразный «Святой Дух», который в будущем распространится на всё мировое пространство и завладеет сознанием людей. Но в итоге этого не произошло, так же как не произошло строительства Вавилонской башни, т.к. разум, покушающийся на основы мироздания, победить не может.

4.Миф об Аврааме и Исааке.

Бог, желая убедиться в преданности Авраама, решил подвергнуть его испытанию: потребовал принести Исаака в жертву. Однажды Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Бытие 22:2). Авраам взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но тут с неба к нему воззвал ангел и сказал от имени Бога: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего. Ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего единственного для Меня» (Бытие 22:10).

В романе Замятина «Мы» переосмысливается миф об Аврааме и Исааке: Д-503 хочет принести I-330 в жертву Благодетелю, поэтому идёт в Бюро Хранителей:

«И мне было ясно: все решено — и завтра утром я сделаю это. Было это то же самое, что убить себя — но, может быть, только тогда я и воскресну. Потому что ведь только убитое и может воскреснуть» (12, 244).

Предательство I-330 для Д-503 было равнозначно убийству самого себя. Он хотел воскреснуть - вернуться к старой жизни типичного нумера Единого Государства:

Но получилось, что S был заодно с I-330, Д-503 понял это и убежал. Благодаря S предательство не состоялось. «И вдруг — мне молнийно, до головы, бесстыдно ясно: он — он тоже их… И весь я, все мои муки, все то, что я, изнемогая, из последних сил, принес сюда, как подвиг, — все это только смешно, как древний анекдот об Аврааме и Исааке. Авраам — весь в холодном поту — уже замахнулся ножом над своим сыном — над собою — вдруг сверху голос: «Не стоит! Я пошутил…» (12, 248).

2.4.Христианские мифы.

1.Искушение Христа в пустыне.

Д-503 ведёт конспект, состоящий из 40 записей, что является библейской мифологемой, символизирующей 40 дней скитаний Христа в пустыне. Герой постоянно чувствует в себе «иррацинальное начало», ему кажется, что за ним следят: изогнутый S-4711 постоянно находится рядом с ним во время всего его пути возрождения (падения по законам Единого Государства), следя за ним и «просверливая острыми буравчиками».

В отличие от библейского сюжета, где дьявол - искуситель сам приходит к Исусу и Он прогоняет его: «И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Мтф. 4:3).

« Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мтф. 4:10) - у Замятина наоборот Д-503, решивший предать I-330, сам приходит в Бюро Хранителей к S – 4711, чтобы сохранить преданность Благодетелю:

«Вдруг сзади кто-то схватил меня за локоть

—;Зачем вы здесь? — спросил он, быстро ввинчиваясь в меня.

Я так и вцепился в него:

—;Скорее — к вам в кабинет… Я должен все — сейчас же! Это хорошо, что именно вам… Это, может быть, ужасно, что именно вам, но это хорошо, это хорошо… Он тоже знал ее, и от этого мне было еще мучительней, но, может быть, он тоже вздрогнет, когда услышит, и мы будем убивать уже вдвоем, я не буду один в эту последнюю мою секунду…» (12, 246).

В романе 40 записей. В Священном Писании и христианской практике число 40 связано с молитвой, надеждой, очищением и, соответственно, используется как символ приготовления к новой жизни («сорокоуст» — чтение молитв об умершем в течение сорока дней после смерти). В этом контексте обретает особый смысл число записей Д-503 в романе — их ровно 40 — как несостоявшаяся возможность приготовления к новой жизни героя романа.

2. Изгнание нечистых в свиней.

Мученики Единого Государства - это отпущенники.

«Они напомнили мне трагические образы "Трех Отпущенников" - история которых известна у нас любому школьнику. Эта история о том, как троих нумеров, в виде опыта, на месяц освободили от работы: делай что хочешь, иди куда хочешь. Несчастные слонялись возле места привычного труда и голодными глазами заглядывали внутрь; останавливались на площадях - и по целым часам проделывали те движения, какие в определенное время дня были уже потребностью их организма: пилили и стругали воздух, невидимыми молотами побрякивали, бухали в невидимые болванки. И наконец на десятый день не выдержали: взявшись за руки, вошли в воду и под звуки Марша погружались все глубже, пока вода не прекратила их мучений...» (12, 216).

«Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море» (Мр. 5:11).

3.Голгофа

«Голгофа (арам. «череп»), иначе лобное место (Мат.27:33 , Мар.15:22 , Иоан.19:17 , Лук.23:33 ) - горная возвышенность, на которой был распят Господь. Название Голгофы дано сему свящ. месту, вероятно, по сходству означенной местности с формою черепа, или потому, что здесь часто были видимы черепа казненных преступников; по христианскому преданию, в Голгофском холме был погребен Адам. Кровь Христа стекала на череп Адама и в его лице омывала все человечество от скверны греха, отсюда изображение черепа — «адамовой головы» — в подножии креста» .

«Ш-ш-ш! Тише…И космато кивнули туда, на середину, где желтый, как череп, камень» (12, 178).

«На поляне вокруг голого, похожего на череп камня шумела толпа в триста - четыреста... человек - пусть - "человек", мне трудно говорить иначе. А затем секунда - и среди юниф, совершенно отчетливо и просто: вороные, рыжие, золотистые, караковые, чалые, белые люди - по-видимому, люди» (12, 177).

4.Пасха.

Пасха символизирует для христиан путь от рабства у греха к свободе, от смерти духовной к воскресению, от смерти физической – к жизни вечной.

Д-503 сравнивает День Единогласия с Пасхой:

«Вот - о Дне Единогласия, об этом великом дне. Я всегда любил его - с детских лет. Мне кажется, для нас - это нечто вроде того, что для древних была их "Пасха"» (12, 160). «Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся и каждый раз по-новому волнующее зрелище: могучую Чашу Согласия, благоговейно поднятые руки…что мы единый, могучий миллионноклеточный организм, что мы -- говоря словами "Евангелия" древних - единая Церковь» (12, 161).

День Единогласия происходит осенью, когда умирает природа, в отличие от христианской Пасхи весной, когда природа возрождается и оживает. Христианская Пасха исходит из иудейской Пасхи. Символом этого праздника является пасхальный агнец. Христос стал Агнцем христианской Пасхи, т.к. явился жертвой за искупление грехов людей. Его Воскресение стало началом христианской веры в Троицу Единосущную и Нераздельную.

День Единогласия – это наоборот конец старой жизни Единого Государства и непоколебимой веры в Благодетеля. Благодетель из всемогущего бога превращается в жертву и призывает Д-503 к сочувствию к его тяжёлой участи палача: «Вспомните: синий холм, крест, толпа. Одни — вверху, обрызганные кровью, прибивают тело к кресту; другие — внизу, обрызганные слезами, смотрят. Не кажется ли вам, что роль тех, верхних — самая трудная, самая важная?» (12, 233).

Все нумера верили только в своего Благодетеля, сам Благодетель в День Единогласия спускается к ним «тёмным пятном в белых одеждах» на аэро. Наблюдается адогматизм: Христос возносится на небо после Воскресения, а Благодетель спускается на землю.

Возникает вопрос, кто на самом деле является Христом в романе Замятина «Мы». Главному герою романа — Д-503 — в момент свершения романных событий (а действие их происходит на «Пасху» — праздник Единомыслия) 32 года, то есть он «не дорос» до возраста Христа, до его жертвенного подвига. Д-503 отданы рефлексия и душевные страдания Христа.

Д-503 проходит через искушение, причащение, казнь, «воскресение» - спасение тела, гибель души. Наблюдается противоположность библейскому сюжету: погибает не тело, а душа. В этом проявляется отношение автора к машинному государству как антимиру.

Лейтмотив христианского креста-жертвы у главной героини можно проследить через весь роман. I-330 отданы физические мучения и подвиг во имя человечества. Её судьба заранее предначертана: главный герой постоянно упоминает о кресте - символе Христа у I-330 (число 33 символизирует возраст Христа, а I- первую букву имени Иисуса Христа): «Но не знаю - в глазах или бровях - какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение» (12, 38).

«Я молча смотрел на её лицо: на нём сейчас особенно явственно - тёмный крест» (12, 185).

I-330 погибает в конце романа, а Д-503 спокойно наблюдает за её мучениями и смертью.

Исходя из движения души героя Д-503, а также всего Единого Государства вполне логичным является концовка романа — Апокалипсис. Это и наказание за грехи, и последнее испытание для героя. Операция по удалению фантазии возвращает Д-503 в состояние нумера. Однако это не ставит точку в истории души героя. На сюжетном уровне история Д-503 завершена. На мифологическом (философском) она размыкается.

5. Исповедь. Литургия. Причастие.

В Едином Государстве есть и Исповедь (Бюро Хранителей), и Литургия - общие собрания, но нет Таинства Причастия. А за стеной нет Исповеди, но есть Литургия и Причастие.

Исповедь нумера совершают, приходя в Бюро Хранителей: « Вот и сегодня. Ровно в 16.10 - я стоял перед сверкающей стеклянной стеной. Надо мной - золотое, солнечное, чистое сияние букв на вывеске Бюро. В глубине сквозь стекла длинная очередь голубоватых юниф. Как лампады в древней церкви, теплятся лица: они пришли, чтобы совершить подвиг, они пришли, чтобы предать на алтарь Единого Государства своих любимых, друзей – себя » (12, 69).

У Д-503 общее собрание ассоциируется с литургией: «Да, это была торжественная литургия Единому Государству, воспоминание о крестных днях-годах Двухсотлетней Войны, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей...» (12, 75). В христианстве Литургия совершается для спасения души для вечной жизни, а в Едином Государстве во время Литургии Благодетель выступает в роли палача, происходит убийство нумера (поэта, написавшего крамольные стихи против Благодетеля).

Причастие героя Д-503 происходит за Зелёной Стеной: « В руках у ней чаша, по-видимому, из дерева. Она отпивает красными губами и подает мне, и я жадно, закрывши глаза, пью, чтоб залить огонь, - пью сладкие, колючие, холодные искры» (12, 179).

«И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая» (Мр. 14:23).

«А затем - кровь во мне и весь мир - в тысячу раз быстрее, легкая земля летит пухом. И все мне легко, просто, ясно» (12, 180) - это своего рода причащение, очищение от грехов, приобщение к “новому” древнему миру». Д-503 был одним из «мы», а стал одним из «братьев» благодаря Причащению.

Заключение

Цели и задачи работы выполнены. В ходе исследования было рассмотрено понятие «миф» в научном и литературном аспекте. Это - сложный комплекс, отражающий опыт человечества, соединяющий в себе рациональное и иррациональное. Для писателей ХХ века, в том числе и Е. И. Замятина, миф оказался средством для преодоления «локального» историзма и перехода к макроисторическим и даже метаисторическим масштабам, возможностью выйти за социально-исторические и пространственно-временные рамки ради выявления вечных моделей личного и общественного поведения, неких сущностных законов социального и природного космоса.

Мифы в неомифологическом романе выполняют функцию «шифра–кода», раскрывающего значение изображаемого. Основная черта, характеризующая неомифологический текст - это обращение к современности.

Роман «Мы» - сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства.

Был исследован мифологический подтекст романа Е. И. Замятина «Мы»: античные, библейские, христианские мифы, имплицитно используемые автором. В результате проведенной работы мы пришли к следующим выводам:

Роман Е. И. Замятина «Мы» является неомифологическим романом по следующим признакам: наличие мифологем, особый статус автор, авторская ирония, адогматизм интонации, обращение к фантастике, интерес к пространству сознания и подсознания героя, система лейтмотивов.

Список литературы

1.Барт Р. Миф сегодня. М., 2008.

2.Бахтин М. М. Эпос и роман. (О методологии исследования романа). М., 2000.

3.Библия. Российское Библейское общество. М., 2000.

4.Вейман Р. История литературы и мифология. Пер. с нем. О. Михеевой. М., 1975.

5.Замятин Е. И. «Мы». Санкт-Петербург, 2013.

6.Кольцова Н. З. Мифотворчество Евгения Замятина. М., 2005

7.Ланин Б.А. Роман Е. Замятина «Мы». М., 1992.

8.Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.

9.Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 2000.

10.Минц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов. М., 2004.

11.Миронов А.М. Миф и романное мышление ХХ века. Пятигорск, 2008.

12.Недзвецкий В. А. Благо и благодетель в романе Е. Замятина «Мы». М., 1992.

13.Николай Кун. Легенды и мифы Древней Греции. М., 1984.

14.Оруэлл, Д. «1984» и эссе разных лет. М., 1989.

15.Павловец М. Г. , Павловец Т. В. Е. И.Замятин . Мы. Анализ текста. М., 2001.

16.Погребная Я. В. Актуальные проблемы современной мифопоэтики. М., 2011.

17.Роднянская И.Б. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.

18.Руднев В. Словарь культуры ХХ века. М., 1997.

19.Скороспелова Е. Б. Русская проза ХХ века. М., 2003.

20.Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999.

21.Ярошенко Л. В. Неомифологизм в литературе ХХ века. Гродно, 2002.

Свидетельство о публикации №219022201536