Долгая дорога домой

Эта история могла бы стать новой «Долгой дорогой в дюнах», если бы сейчас в Латвии взялись ее экранизировать. А началась она почти сто лет назад, 7 сентября 1923 года, когда в маленькой квартирке на 4-м этаже доходного дома, расположенного на тихой рижской улочке Маза Палисадес 8, что в Московском Форштадте, в семье разнорабочего интеллигента Вольфридса и скромной типографской труженицы Альвины родился мальчик, которого назвали Зиедонис…

Сейчас теплый и солнечный июньский день. На дворе 2019-й год. Мы стоим вместе с дочерью Зиедониса Инге Давидянц и ее мужем Артемом у ворот дворовой ограды того самого доходного дома на такой же тихой, как и сто лет назад, форштадтской улочке (только теперь она называется Калупес) и не решаемся войти, потому что – заперто. Ворота на замке. А дворик очень ухоженный: цветочные клумбы, аккуратная дорожка, на стоянке приличные автомобили. Как будто ты и не в Московском Форштадте. Можно поклясться, что еще лет 10-15 назад здешний обветшалый «югенд» населяли совсем другие персонажи, извечный околокриминальный люд этого района. Теперь их основательно отсюда подвинули, новые хозяева подремонтировали и принарядили дома, среди которых вы не найдете двух одинаковых. Еще бы: ведь это самый настоящий «югенд-стиль», только не парадный «эйзенштейновский», а мелкобуржуазный, а то и вовсе пролетарский. Дому, в котором родился Зиедонис Силиньш повезло. Издалека видно, что внутри его изрядно обновили и обустроили, и ведь еще лет сто простоит.

Инге и Артем делают пару снимков, и мы отправляемся дальше, прогуляться по парку Мира и окрестностям, которые, временами кажется, почти не изменились со времени детства и юности Зиедониса. Прогулка по Московскому Форштадту, подробно описанному на страницах книги (включая посещение основной школы имени Оскара Калпака, в которой учились Зиедонис и его младший брат Лаймонис), пролетает, как один миг, ибо едва ли найдется в Риге лучшее место для разговора о прошлом, об исторической памяти, о неимоверном сплетении и взаимопроникновении разных народов, языков и культур. Издавна здесь жили вместе русские, латыши, евреи, поляки и люди других национальностей. Посмотрите, сколько храмов разных церквей и конфессий устремляют в небо свои шпили и купола: вот православные церкви, католическая, лютеранская, молельный дом староверов, и только на месте синагог – лишь памятные мемориалы.

Наверное, именно память – это главная тема разговоров в этих местах, где каждая улица, двор или сквер хранят воспоминания о людях и событиях, которым они были свидетелями. Это истории утраченного времени - радостные и трагические, смешные и грустные, бытовые и политические. Из таких историй и состоит книга воспоминаний Зиедониса Силиньша. Его память буквально фотографически запечатлела время, о котором мы знаем лишь в общих чертах, а детали той эпохи великих потрясений, войн, трагедий и побед, расплываются, и ничего нам, потомкам, уже не видно в мутной воде Леты. Эта книга призвана хотя бы отчасти вернуть утраченную память. И несмотря на трагические страницы, это книга очень светлая, ведь ее основной лейтмотив – жизнь. Торжество жизни.

«Пало Альто. Май 1992 года

Время от времени, когда в памяти вдруг всплывают годы молодости, мне кажется почти невероятным, что я остался жив. И что у меня две дочери и семеро восхитительных внуков. В то же время я думаю, что мой жизненный путь, скорее всего, не уникальный, а довольно типичный для мужчины, которого угораздило родиться в Латвии в начале двадцатых годов двадцатого века.

Мог ли я 47 лет назад (8 мая 1945 года) подумать, что буду когда-нибудь в Калифорнии ждать друзей своего брата Лаймониса, чтобы вместе с ними поехать в Сан-Франциско, где дает концерт Раймонд Паулс, известный латышский композитор и пианист, и, что главное, - первый министр культуры ставшей вновь независимой Латвии».

Правда, в родной Латвии, на латышском языке мемуары Зиедониса пока не изданы. А написаны они, разумеется, по-латышски в 90-е годы ХХ века в Калифорнии, куда Зиедонис приехал после развала СССР к своему брату - театральному режиссеру и актеру Лаймонису Силиньшу, активному деятелю латышской культуры в Америке.

Лаймонис тоже был призван в латышский легион, однако оказался в конце войны на территории Германии, попал в плен к западным союзникам и затем ему удалось перебраться в Америку, где он сделал яркую карьеру в театре. Его знают многие латыши не только из кругов эмиграции. Но едва ли им известны подробности первой театральной постановки Лаймониса во дворе дома на рижской улице Валмиерас в предвоенное грозовое время... Зато о ней теперь узнают читатели мемуаров его старшего брата, как и о многом другом, что происходило в Латвии в 20-40 годах, на улицах Риги, в ее парках и двориках. А также на дорогах войны и в «Курземском котле», который латыши называют «Курземской крепостью», потому что окруженные здесь в октябре 1944 года остатки немецкой группы армий «Север» и латышского легиона сложили оружие только 8 мая 1945 года.

«8 мая 1945 года.

Мы находились в Курляндии, недалеко от Лестене. Тяжелые бои под Ремте, Блидене и Пилсблидене закончились. Было понятно, что война подходит к концу. Мы постоянно слушали радио. Вечером 7-го радиостанция Deutschlandsender завершила свою передачу обычным «Kurland steht noch - Kurland steht noch» - «Курляндия еще стоит».

Рано утром 8 мая мы включили приемник и услышали «Германия капитулирует без всяких условий. Огонь и военные действия прекратить в 9:00».

Было странное чувство – я жив и смогу снова увидеть маму, бабушку и других родственников. Брат Лаймонис явно тоже живой, в начале апреля я получил от него письмо из Германии, из госпиталя. Он писал, что скоро его оттуда выдворят, и что англичане уже совсем близко. Было чувство радости, но и пустоты – зачем все это? Постоянная близость смерти, голод, лежание на снегу, наступления и отступления. Кому все это было нужно? Но первое чувство победило – я ЖИВ!».

О тяжелых лишениях бывших легионеров в советских лагерях, откуда, как им казалось, нет возврата, хотя уже в 1946 году Советская власть, проявив невиданный гуманизм, вернула всех воевавших против СССР латышей, эстонцев и литовцев на родину.

О трудных послевоенных годах, в которых, однако, как и до войны, было немало светлого и радостного. Исходя из повествования, оказывается, не все русские советские люди были врагами рода человеческого, а советская эпоха не была сплошь черным оккупационным рабством, как это преподносится в странах Балтии в наши дни, а имела и какие-то светлые стороны. Несмотря на все послевоенные тяготы и лишения, уцелевшие в мясорубке Второй мировой войны люди строили новую жизнь.

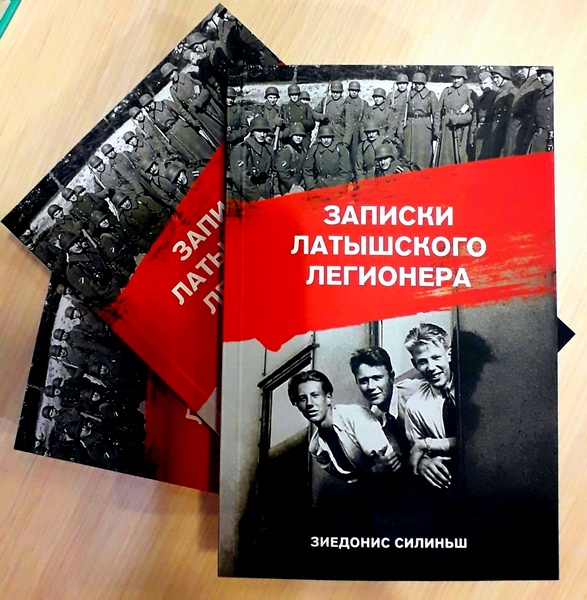

Долгие годы рукопись пролежала «в столе» и только после ухода Зиедониса в 1999 году она попала к его дочери Инге, которая взялась за ее расшифровку, перевод на русский и эстонский языки. Читая и разбирая написанные далеким от каллиграфического почерком строки, Инге как будто заново открывала для себя отца, и это нашло отражение в посвященном ему биографическом очерке, который также вошел в книгу «Записки латышского легионера».

В обращении к читателю Инге отмечает:

«Наш герой не дает оценок, а лишь свидетельствует. Десятки и сотни таких воспоминаний помогают создать рисунок эпохи. Для современного читателя, такого, который честно хочет понять, что же происходило в противоречивый двадцатый век, повествование откроет целый мир, не ангажированный идеологией и политикой. Эти воспоминания можно было бы назвать «окопной правдой» эпохи, перемоловшей в прах десятки миллионов жизней».

Возможно, русское издание книги поспособствует тому, чтобы она вышла и на латышском языке. Заметим, что ее автор внес и свой вклад в латышскую культуру, будучи инициатором основания Латышского общества Эстонии и многолетним его председателем. Пока же книга воспоминаний Зиедониса, в окончательной редактуре которой приняли также участие российские друзья-филологи семьи, вышла в Эстонии на русском языке на средства Инге и Артема. И только недавно она наконец прибыла в Латвию – из Таллинна, города, ставшего для ее автора второй родиной. Интересно, что здесь в 2003 году внучка Зиедониса Кристина Давидянц сняла документальный фильм о таллиннском периоде жизни Сергея Довлатова «Intimate Town». А между прочим, многие страницы мемуаров ее деда очень напоминают довлатовскую прозу – «Зону», «Компромисс» - не только из-за общих тем и места действия, но и потому, что автору присущ юмор даже в описании самых темных событий и состояний души.

Почему же Зиедонис не вернулся в Латвию, отслужив в советской армии на восстановлении разрушенных войной Таллинна и Силламяэ?

Да, он встретил свою любовь, прекрасную эстонку по имени Ыйе. Но ведь он так скучал по родине, по Риге, где жила мама. Возможно, объяснение автора не удовлетворит взыскательного читателя, но есть чувство, что в последних строчках воспоминаний заключен самый точный ответ на этот вопрос:

«На всю жизнь у меня остался в памяти тот момент зимы 1951 года, когда я вышел из поезда Рига-Таллинн. Это было в первый раз после освобождения из армии, как я приехал в Таллинн. И первым, что я увидел, были покрытые наледью стены Тоомпеа – ничего столь прекрасного я в своей жизни никогда раньше не видел. Таллинн стал моим домом на всю мою оставшуюся жизнь. Но это уже совсем другая история».

Свидетельство о публикации №219072100640