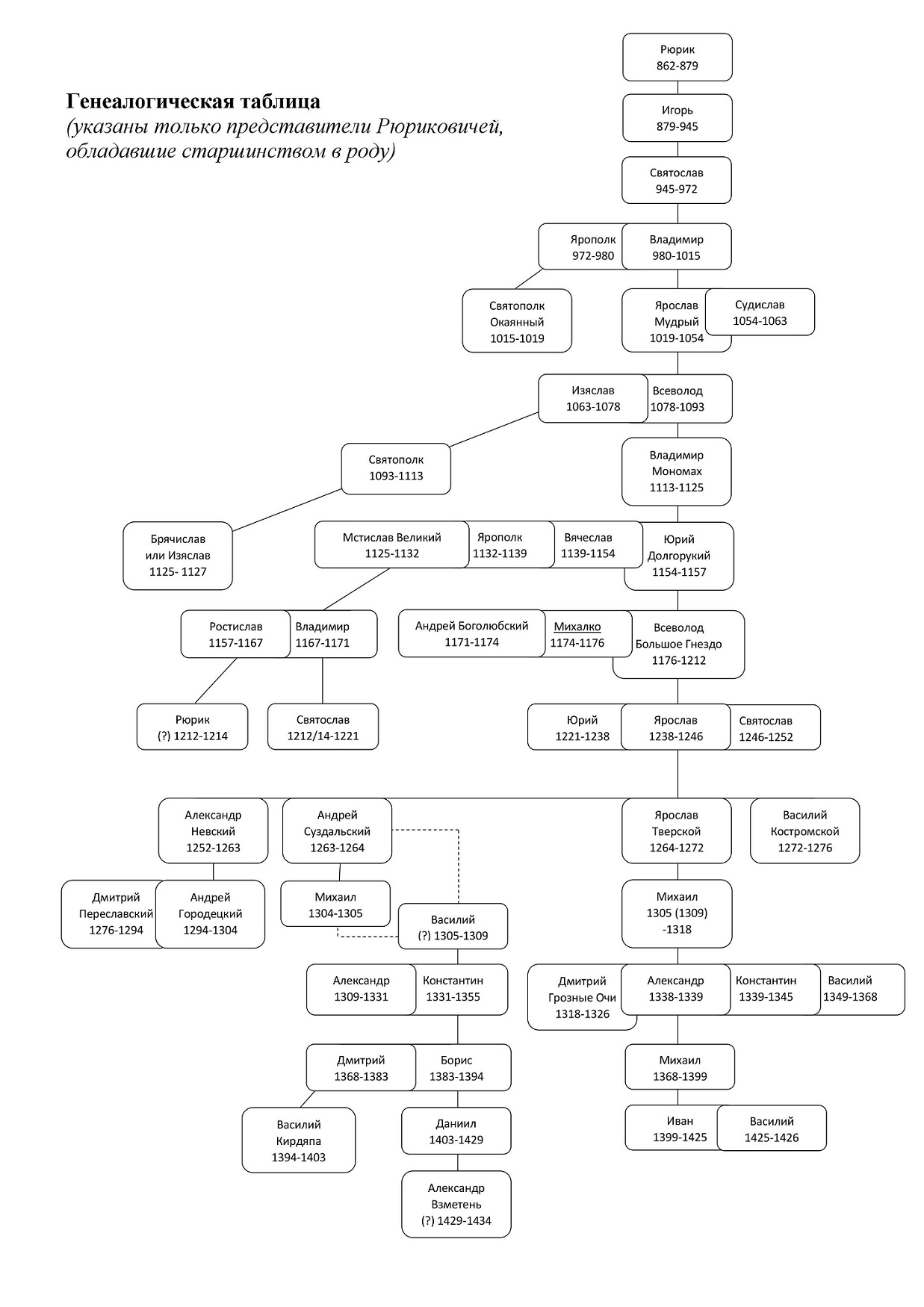

Старшинство в роду Рюриковичей

Прежде всего, скажем несколько слов о наиболее общих принципах определения старшинства.

1) Большое значение имели возраст и родственное положение: сыновья не могли наследовать старшинства вперёд отцов, младшие братья – вперёд старших, племянники – вперёд родных дядьёв (братьев своего отца).

2) Приоритет при наследовании имели представители того же поколения, к которому принадлежал прежний обладатель старшинства. Представители следующего поколения наследовали только в том случае, если не оставалось никого из этого.

3) Старшему брату наследовал младший, если братьев было несколько – сначала следующий по старшинству, затем – все остальные, в порядке очереди старшинства, вплоть до самого младшего.

4) Среди двоюродных братьев приоритет имели сыновья старшего из предыдущего поколения. Они, в свою очередь, имели старшинство последовательно (см. п. 3), после них шли сыновья следующего по старшинству брата и далее, вплоть до сыновей самого младшего. Аналогичным образом происходило наследования среди троюродных братьев, прецедентов наследования более дальними родственниками не было.

Исходя из правил, изложенных выше, выстраивалась «очередь наследников», именуемая «лествица» (т.е. «лестница»), в связи с этим вся данная система наследования часто фигурирует в исторических сочинениях как «лествичная система», «лествичное право» или «лествичный закон».

При этом своё место в данной «очереди» занимали не все представители рода Рюриковичей: из неё навсегда «выбывали» те, чьи отцы не успевали сами получить старшинство. Иными словами, наследовать старшинство могли только сыновья тех, кто сам старшинство имел, и уже из их среды находился прямой наследник. С этой точки зрения, систему приоритета получения старшинства можно сформулировать таким образом

1) Сначала определялись те из бывших верховных правителей, сыновья которых были живы на тот момент.

2) Далее из них числа определялся самый давний.

3) Самый старший из его сыновей наследовал старшинство и связанную с этим верховную власть.

4) Ему должны были затем наследовать все его братья, от следующего за ним по старшинству, до самого младшего.

5) После этого право наследования переходило к сыновьям следующего по порядку, из бывших верховных правителей, поскольку теперь он становился самым давним из тех, сыновья которого были живы на тот момент.

Несмотря на отдельные нарушения, такая система наследования действовала на Руси, вплоть до первой половины XIV столетия. Наследники же, в рамках такой системы, прослеживаются до первой половины следующего, XV столетия. Далее мы перечислим тех, кто имел право старшинства, согласно данной системе и расскажем, в какой степени это реально соотносилось с процессом передачи верховной власти, среди русских князей.

Родоначальником Рюриковичей был легендарный Рюрик – варяжский предводитель, приглашённый в 862 году на княжение в Новгородскую землю. Из числа его сородичей нам известны сын Игорь и братья Синеус и Трувор (был ещё Олег, но в какой степени родства он был с Рюриком и принадлежал ли к его роду, неизвестно). Синеус и Трувор умерли раньше Рюрика и об их потомках ничего не известно, таким образом, после кончины Рюрика, в 879 году, единственным достоверно известным представителем его рода остался малолетний сын Игорь. Игорь наследовал Рюрику в Новгороде, а затем занял Киев и стал княжить в нём, причём вначале от его имени правил Олег, лишь после кончины Олега он стал управлять государством самостоятельно. В этот период власти потомков Рюрика покорились практически все восточнославянские племена, и возникло государство Киевская Русь.

После гибели Игоря от рук древлян, в 945 году, единственным достоверно известным Рюриковичем стал его малолетний сын Святослав. Византийские источники сообщают о том, что у Игоря были также племянники Игорь и Акун, но неизвестно, были ли они сыновьями братьев или сестёр Рюрика. Прямыми потомками Рюрика, кровными родственниками Игоря они были бы лишь в первом случае. Кроме того, есть упоминания, что у Святослава был брат Улеб или Глеб, казнённый по его приказу во время военного похода, но сведения о нём известны лишь из позднейшего и не вполне достоверного источника, поэтому считаться надёжными не могут.

После гибели Святослава от рук печенегов 972 году единственными достоверно известными представителями Рюриковичей остались три его сына – Ярополк, Олег и Владимир. В этот момент впервые явным образом встал вопрос о главенстве в роду, и первым над братьями был признан Ярополк, как старший сын. Он сел на княжение в Киеве (Олег же княжил в Древлянской земле, а Владимир – в Новгороде). В 977 году, в ходе войны между братьями, Олег погиб от рук дружинников Ярополка. Сам же Ярополк был в 980 году изгнан из Киева Владимиром и в том же году убит по его приказу. Вдова Ярополка вскоре родила сына, получившего имя Святополк. Тем не менее, старшим в роду стал считаться Владимир, поскольку, согласно древнерусским родовым обычаям, главенство переходило от старшего брата к младшему, к следующем же поколению – только тогда, когда не оставалось никого из предшествующего. Отметим, что Владимир признал Святополка своим сыном, поскольку, после гибели брата, он взял в жёны его вдову, и сына она родила, уже находясь в браке с Владимиром. Но Святополк отцовства Владимира не признавал и считал себя сыном Ярополка.

У Владимира было полтора десятка сыновей, и большинство из них не оставили потомства. В частности, не имел детей старший сын Владимира Вышеслав, скончавшийся раньше отца. Также не пережил отца следующий по старшинству сын Изяслав. У него были собственные сыновья, которые унаследовали Полоцк – город, который был дан во владение их отцу Владимиром. При этом потомки Изяслава уже не претендовали на киевский княжеский стол и общее старшинство в роду Рюриковичей. Таким образом проявилась другая древнерусская наследственная традиция: претендовать на старшинство могли только те, чьи отцы сами были старшими в роду. А сыновья тех, кто умер, не успев достигнуть старшинства, оказывались в подчинённом положении и обычно могли претендовать только на те города, в которых непосредственно княжили их отцы.

Следующим по старшинству, после Вышеслава и Изяслава, был Ярослав Владимирович, позднее прозванный Мудрым. Он пережил отца, скончавшегося в 1015 году, однако старшинство первоначально унаследовал не он, а его двоюродный брат Святополк, вскоре прозванный Окаянным. Святополк был сыном Ярополка – старшего брата, а при переходе главенства в роду к следующему поколению, старшинство первым получал сын старшего из представителей предыдущего. Святополк вокняжился в Киеве, но вскоре Ярослав начал войну с ним, и в 1019 году окончательно изгнал его из пределов Руси. Вскоре Святополк умер, после чего старшинство перешло от него к старшему на тот момент сыну Владимира – Ярославу, который уже княжил в Киеве.

Ярослав Мудрый правил до самой смерти, последовавшей в 1054 году. Старшинство теперь должно было перейти к его младшим братьям, из которых остался только Судислав. Он, ещё при жизни Ярослава был брошен в темницу и теперь не получил признания своего главенства и причитавшегося права на Киев. Таким образом, традиции престолонаследия были нарушена, ради закрепления власти за сыновьями Ярослава Мудрого.

Старшим из сыновей Ярослава был Владимир, но он умер раньше отца, поэтому его сын Ростислав и все его потомки права на Киев не имели. Не имели его и Полоцкие князья - потомки рано умершего Изяслава Владимировича, брата Ярослава. Таким образом, следующим по старшинству, после обойдённого в правах Судислава, оказывался Изяслав – второй сын Ярослава Мудрого. Он и стал княжить в Киеве. Его правление было достаточно бурным, он дважды, в 1068 и 1073 годах, изгонялся из Киева, но оба раза возвращался. Под стать правлению Изяслава был и его конец: он погиб в бою с собственными племянниками, в 1078 году.

Следующим по старшинству, после Изяслава, был брат Святослав Ярославич Черниговский. Несколькими годами ранее этот князь уже правил в Киеве, изгнав старшего брата, но к тому времени он уже скончался. Далее шёл брат Всеволод, который и стал следующим князем Киевским. Сыновья же Святослава, согласно традиции, были исключены из наследования. Они, правда, попытались воспротивиться такому повороту событий, обосновывая свои притязания тем фактом, что их отец, пусть и без достаточных на то династических оснований, всё-таки ранее главенствовал в роду Рюриковичей, занимая киевский стол. Именно в сражении с ними погиб Изяслав Ярославич. В итоге, они были вынуждены довольствоваться только признанием своих прав на Чернигов, полученный в своё время их отцом от Ярослава Мудрого, на Киев же притязания они в дальнейшем выдвигали лишь время от времени.

Всеволод скончался в 1093 году, пережив всех своих братьев – сыновей Ярослава Мудрого. Помимо старших – Владимира, Изяслава и Святослава, у него были младшие – Вячеслав и Игорь. Поскольку младшие Ярославичи не успели побыть князьями Киевскими, их потомство наследовать Киев и сопряжённое с ним старшинство в доме Рюриковичей не могло. Младший брат Ярослава Мудрого Судислав скончался ещё в 1063 году, не оставив потомства. Таким образом, право наследования должно было перейти к внукам Ярослава Мудрого, а в первую очередь – к потомкам Изяслава, старшего из Ярославичей, успевших занять Киевский стол. Старшие сыновья Изяслава Ярополк и Мстислав уже скончались, так что власть над Киевом получил его младший сын Святополк. В отсутствие младших братьев, наследовать ему должны были сыновья другого из Ярославичей – Всеволода, старший из который, Владимир Мономах, в 1113 году стал князем Киевским.

Сам же Владимир Мономах решился нарушить существовавшие традиции престолонаследия, чтобы, как и Ярослав Мудрый ранее, прочно закрепить право на старшинство за линией своих потомков. Наследовать ему должны были последовательно три сына его предшественника Святополка – Ярослав, Брячислав и Изяслав, и только после них – его собственные сыновья. Но в 1117 году Владимир Мономах, видимо, назначил своего старшего сына Мстислава непосредственным наследником. Ярослав пытался начать борьбу за власть, но был разгромлен и убит в 1123 году, а его младшие братья, видимо, смирились с новым положением вещей. Сыновей у них не было, от старшего же Ярослава произошли князья Турово-Пинские.

Мстислав Владимирович, прозванный Великим, унаследовал власть от отца в 1125 году, а в 1127, после кончины сыновей Святополка, стал старшим в роду Рюриковичей и правил до 1132 года. После него власть получил следующий по старшинству брат Ярополк, затем, в 1139 году – брат Вячеслав. Период формального старшинства Вячеслава продлился пятнадцать лет, до 1154 года. Однако, данный князь был слишком политически слаб, чтобы удерживать Киев под своей властью. Почти сразу же его изгнал Всеволод Ольгович Черниговский, правнук Ярослава Мудрого, через сына Святослава (не имевший прав на киевский стол вовсе). Затем, после изгнания Ольговичей, борьбу за Киев повели следующий по старшинству за Вячеславом брат Юрий Долгорукий и его племянник Изяслав Мстиславич. Оба они периодически приглашали Вячеслава в соправители, хотя и не давали ему реальной власти.

В 1154 году, после кончины Вячеслава, Юрий Долгорукий стал общепризнанным старшим представителем Рюриковичей и вскоре занял Киев. После его кончины, в 1157 году, не осталось никого из сыновей Владимира Мономаха. Представители других ветвей рода наследовать старшинство не могли, поскольку ни один из них не был сыном князя, который сам бы в своё время имел старшинство. Поэтому власть должна была перейти к внукам Владимира Мономаха, прежде всего – к тем, что были сыновьями Мстислава Великого.

Изяслав Мстиславич, бывший многолетний противник Юрия Долгорукого, уже скончался, так что права на старшинство имел теперь его младший брат Ростислав Мстиславич Смоленский. Он и стал, в скором времени, князем Киевским. Десятью годами позже Ростислав умер, и старшим в роду теперь становился его брат Владимир – последний из сыновей Мстислава Великого. Но его тут же изгнал из Киева племянник Мстислав Изяславич, против которого, в свою очередь, выступил сын Юрия Долгорукого, Владимиро-Суздальский князь Андрей Боголюбский, следующий в «очереди старшинства», за изгнанным Владимиром.

В 1169 году войско Андрея Боголюбского взяло Киев, устроив там страшный разгром. Однако, сам Андрей в Киеве княжить не стал, а вместо этого стал посылать туда подчинённых князей. С этого времени, Киев отходит на второй план, за него идёт борьба между претендентами, держащимися союза с Владимиро-Суздальскими князьями и противниками данного союза. Сами же представители Владимиро-Суздальской ветви, потомки Юрия Долгорукого, прочно закрепляют старшинство за собой, но осуществляют свои права глав дома Рюриковичей, сидя на княжении не в Киеве, а во Владимире.

В 1171 году, после кончины изгнанника Владимира, Андрей Боголюбский стал законным главой князей Рюриковой крови, а в 1174 году он был убит заговорщиками-боярами. После него старшинство унаследовал брат Михалко Юрьевич, который должен был бороться со своими племянниками за удержание власти над Владимирской землёй и потому не имел возможности осуществлять контроль над делами в Киеве. В 1176 году ему наследовал младший брат Всеволод Юрьевич, получивший позднее за многодетность прозвище Большое Гнездо. Он смог усмирить непокорных племянников и добиться восстановления могущества Владимирского княжества. Со временем он, как и его брат Андрей ранее, начал оказывать прямое влияние на вопрос о том, кто будет княжить в Киеве.

Всеволод Большое Гнездо ушёл из жизни в 1212 году. Неоднозначен вопрос, кто стал старшим среди Рюриковичей после этого. Всеволод был последним из внуков Владимира Мономаха, и теперь права на верховенство должны были перейти к его правнукам. В данном случае, приоритет над потомками Владимира Мономаха через Юрия Долгорукого имели потомки через Мстислава Великого, поскольку Мстислав был старше Юрия. Изяслав Мстиславич, хотя и княжил в Киеве когда-то, утвердившись там самовластно, но старшинства никогда не имел, поскольку умер раньше двух своих дядьёв, Вячеслава и Юрия. Поэтому его потомки, княжившие на Волыни и в Галиче, прав на старшинство не имели. Следующим шёл Ростислав Мстиславич, из всех его сыновей дольше всех прожил Рюрик. Этот князь, в течение всей своей жизни отчаянно пытался утвердиться в Киеве, для этого то заключая, то разрывая союз с князьями Владимирскими. Он семь раз занимал его с военной силой, но всякий раз терял. Неизвестно, когда скончался этот князь. Возможно, в один год со Всеволодом, а возможно – двумя годами позже, в 1214 году. В случае, если он пережил Всеволода Большое Гнездо, старшинство должно было перейти к нему. Он, однако, не пытался его подкрепить взятием власти в Киеве, поскольку уже не имел сил для этого.

Во Владимирской земле, после 1212 года борьбу за власть начали сыновья Всеволода Константин и Юрий. Они-то и воспринимались в том время как два главных претендента на верховную власть на Руси. Тем не менее, существовал и другой князь, имевший над ними приоритет в правах на династическое старшинство. Это был Святослав Владимирович, последний остававшийся к тому моменту сын незадачливого Владимира Мстиславича, изгнанного в 1167 году своим племянником практически сразу же, после вокняжения в Киеве. Сам Владимир был в своё время оттеснён с главных на второстепенные политические роли, а его младший сын оказался и вовсе на ролях третьестепенных. Он практически не предпринимал самостоятельных действий, а лишь исполнял приказания других князей, сначала – упомянутого выше Рюрика Ростиславича, затем – его наследников из Смоленской ветви Рюриковичей, утвердившихся всё же в Киеве. В 1221 году, вместе с Мстиславом Удалым он ходил на Галич, где и погиб. При строгом применении древних обычаев, именно он до самой своей гибели являлся старшим в роду Рюриковичей, но о его правах, судя по всему, никто никогда не вспоминал.

Начиная с 1221 года старшинство перешло от внуков Мстислава Великого, которых уже не осталось, к сыновьям Всеволода Большое Гнездо. Старший из них Константин, скончался ещё в 1218 году, находясь на владимирском княжении, и старшинство получил второй сын Юрий – бывший соперник Константина в борьбе за власть, уже три года как княживший во Владимире.

Юрий Всеволодович погиб в 1238 году, во время монголо-татарского нашествия, сражаясь с врагом на реке Сити. После него старшинство наследовал брат Ярослав, который и вокняжился во Владимире. В 1243 году он был утверждён ханом Золотой Орды Батыем, в качестве верховного князя всей Руси, получив ярлык не только на Владимир, но и на Киев. В 1246 году, когда Ярослав скончался, в качестве Великого князя Владимирского и старшего в роду Рюриковичей его сменил брат Святослав Всеволодович. В 1248 году, по воле монголо-татарских ханов, он был лишён великого княжения, которое получили следующие за ним по старшинству сыновья Ярослава Всеволодовича – Александр Невский и Андрей, причём Александр, как старший, получил Киев и сохранил уже находящийся под его властью Новгород, а Андрей – Владимир. Они были следующими в очереди престолонаследия, поскольку сыновья Рюрика Ростиславича, также как сыновья Константина и Юрия Всеволодовичей уже умерли. Тем не менее, они уступали по старшинству своему дяде и обрели законные права на верховную власть только в 1252 году, после его кончины. В том же году Андрей был изгнан монголо-татарами за неповиновение, после чего Киев и Владимир соединил под своей властью Александр Невский, как старший в роду.

Андрей бежал в Швецию, но через несколько лет вернулся и получил от Александра Невского в удел Суздаль. Всё это время он оставался следующим в очереди престолонаследия, после старшего брата. Тем не менее, в 1263 году, когда Александр скончался, Андрей, по воле хана Золотой Орды, был обойдён в пользу следующего по старшинству брата Ярослава Тверского. В следующем году Андрей скончался, и старшинство Ярослава стало неоспоримо, но сам факт исключения Андрея впоследствии породил неоднозначность престолонаследия, поскольку стало непонятно, считать ли его сыновей имеющими или нет право на старшинство.

Ярослав Ярославич был страшим в роду и княжил во Владимире (хотя и жил по-прежнему в Твери) до 1272 года, его преемником стал младший брат Василий Костромской, после кончины которого, в 1276 году, сыновей Ярослава Всеволодовича не осталось. Сын Святослава Всеволодович к тому времени уже умер, так что право наследования перешло к внукам Ярослава Всеволодовича, прежде всего – к сыновьям Александра Невского.

Сначала великим князем был старший сын Невского Дмитрий Переславский, но против него неоднократно восставал брат Андрей Городецкий, регулярно заручавшийся поддержкой татар (правда, другая часть ордынских правящих кругов поддерживала Дмитрия). Это приводило к междоусобным войнам, конец которым положила смерть Дмитрия, случившаяся в 1294 году. После этого Андрей Городецкий получил полное право на верховную власть и был Великим князем Владимирским, до самой смерти, последовавшей в 1304 году. У самого Андрея потомков к тому моменту не осталось, род Дмитрия также пресёкся. Самым младшим сыном Александра Невского был Даниил Московский, но он скончался годом раньше, в 1304 году. Его сын Юрий унаследовал Московское княжество, но прав на верховную власть, согласно традиционным установлениям, иметь не мог.

Коль скоро не осталось сыновей Александра Невского, право на старшинство переходило к сыновьям Андрея Ярославича. На тот момент сын Андрея Михаил княжил в Суздале. Он, однако, по воле золотоордынского хана, подобно своему отцу был обойдён, в пользу князя Михаила Ярославича Тверского, сына Ярослава Ярославича, в пользу которого был, в своё время, обойдён его отец.

У Михаила Андреевича Суздальского был родственник по имени Василий, который приходился ему младшим братом, либо – сыном. Вопрос об идентификации династической принадлежности данного князя не может быть однозначно решён, однако именно от него зависит определение старшинства среди последующих русских князей.

Сначала рассмотрим вероятность, что Василий был младшим братом Михаила Андреевича и сыном Андрея Ярославича. В этом случае он в 1304 году стал вторым после брата в линии наследования и, таким образом, был, как и он, обойдён в своём наследственном праве, в пользу двоюродного брата Михаила Ярославича Тверского. Михаил Андреевич умер в 1305 году, а Василий – в 1309, причём эти даты вполне несомненны и не зависят от вопроса о династической принадлежности Василия Суздальского. Василий стал преемником Михаила на княжении в Суздале, и последующие правители этого города происходят именно от него. Коль скоро он был братом Михаила, то он должен был унаследовать и его право на общее старшинство среди всех Рюриковичей, но уже его преемником становился двоюродный Михаил Тверской, а его сыновья оказывались следующими за Михаилом Тверским в «очереди наследования».

Таким образом, после 1309 года Михаил Ярославич Тверской легализовал с точки зрения древних обычаев свой статус первого среди русских князей. Вообще, его главными противниками был не суздальские князья, а представители московской ветви Рюриковичей, которые, как уже говорилось, прав на наследование старшинства не имели вовсе.

В 1318 году Михаил Тверской был вызван в Орду и, из-за наговоров Юрия Московского, был там казнён. Михаил стал последним из внуков Ярослава Всеволодовича, и право на старшинство теперь должно было перейти к его правнукам. Как уже говорилось, единственными из потомков Александра Невского были князья Московские, но их родоначальник, Даниил Александрович, сам старшинства не имел и во Владимире не княжил, так что прав на великокняжескую власть эта ветвь иметь была не должна. Тем не менее, волей хана, именно Юрий Московский получил Владимир. Согласно же традиционной системе наследования, старшинство должны были получить внуки Андрея Ярославича, прежде всего – старший из них, Александр Васильевич. Он, однако, десять лет княжил только в Суздале, а за владимирский стол боролись представители московского и тверского княжеских домов.

Только в 1328 хан Узбек вновь привёл устанавливаемую им иерархию русских князей в соответствие с древними обычаями, дав Александру Васильевичу ярлык на Владимир. Великим князем Владимирским Александр был до самой своей кончины, последовавшей в 1331 или 1332 году. Старшинство теперь получил его брат, Константин Васильевич, но ярлык на Владимир получил не он, а московский князь Иван Калита. После этого времени, старшинство в роду Рюриковичей уже ни разу не соединяется с обладанием Владимирским столом, которое считалось признаком верховной власти над всей Русью. Иными словами, после 1331/32 года обладатель старшинства, среди всех Рюриковичей ни разу во Владимире не княжил. Таким образом, можно сказать, что традиционная лествичная система престолонаследия, в масштабе всей Руси, уже была отменена.

До 1355 года старшинством обладал уже упомянутый выше Константин Васильевич, который княжил в Суздале, а с 1341 года – также в Нижнем Новгороде. После него старшинство вновь должно было перейти в род князей Тверских, к его троюродным братьям, сыновьям убитого в 1318 году в Орде Михаила Ярославича. Из них к тому моменту был жив только самый младший, Василий Михайлович. С его кончиной, в 1368 году, старшинство уже окончательно перешло в род Суздальско-Нижегородских князей, потомков Андрея Ярославича.

Поскольку у Александра Васильевича сыновей не было, то старшим среди Рюриковичей оказался сын Константина Васильевича, Дмитрий. К тому времени он уже успел побыть Великим князем Владимирским и быть изгнан из Владимира, усилиями правителей Москвы. Теперь он, с титулом Великого князя, правил в Суздале и Нижнем Новгороде и продолжил княжить там и позднее, до своей кончины, последовавшей в 1383 году. Нужно отметить, что получение старшинства, согласно древним традициям, никак не укрепило его позиций в деле возможного возвращения Владимирского великокняжеского стола.

После Дмитрия Константиновича и старшинство среди Рюриковичей и Суздальско-Нижегородское княжение унаследовал его брат Борис. В период его правления традиционное лествичное право перестало в полной мере соблюдаться и в самом Суздальско-Нижегородском княжеском доме. В результате, против Бориса Константиновича повели активную борьбу племянники, сыновья Дмитрия Константиновича – Василий Кирдяпа и Семён. В ходе этой борьбы власть несколько раз переходило из рук в руки, княжество ослабло, чем воспользовались князья Московские. В 1392 году Суздальско-Нижегородское княжество было покорено Москвой, Борис Константинович был пленён и скончался одним или двумя годами позже.

После кончины Бориса Константиновича его бывший главный противник, князь Василий Дмитриевич Кирдяпа стал его бесспорным наследником. Тем не менее, уже не имел возможности не то, что достичь верховной власти на Руси, но и вернуть свои родовые суздальско-нижегородские владения. Борьбу с Москвой вёл его младший брат Семён, Василий же покорился и принял предложенный ему во владение город Шуя, где и скончался в 1403 году. Поскольку Семён Дмитриевич скончался ещё ранее, династические права унаследовал старший сын Бориса Константиновича, Даниил.

Даниил Борисович долгие годы вёл борьбу против Московского княжества, желая вернуть себе владения своих предков. Периодически он добивался временного успеха, но всякий раз был вынужден отступать. Считается, что он скончался в 1429 году и пережил своего брата Ивана, по прозвищу Тугой Лук. Таким образом, теперь старшинство должно было перейти к следующему поколению Суздальско-Нижегородского княжеского дома. Наследниками должны были бы стать сыновья его двоюродного брата Василия Кирдяпы, но никого из них в живых уже не было. Далее должны были идти потомки самого Даниила Борисовича, но его сын Александр Взметень также, весьма вероятно, уже скончался. Таким образом, создалась коллизия, за пять с лишним веков существования дома Рюриковичей ни разу не имевшая места: не было ни одного князя, отец которого ранее обладал бы старшинством во всей династии. А согласно наследственным традициям, именно из числа таких князей и следовало определять старшего в роду.

Правда, возможно, Александр Взметень всё же пережил Даниила Борисовича и дожил до 1434 года. В этом случае, именно он должен был считаться старшим в роду Рюриковичей, после кончины своего отца. Если такое реально имело место, то эта был первый переход старшинства от отца к сыну непосредственно, с 972 года, когда Святославу наследовал сын Ярополк. Правда, и сам тот факт, что Александр Взметень был сыном Даниила, не является несомненным. Весьма вероятно, что отцом его был младший брат Даниила Иван Тугой Лук, и в таком случае, его происхождение не никак выделяло его, в рамках традиционной лестничной системы. Но в любом случае, сам Александр Взметень сыновей не имел, вернее, нам о таковых ничего не известно. Поэтому, даже если признать, что он наследовал старшинство в 1429 году, то коллизия, связанная с отсутствием явных наследников лишь отодвигается на пять лет, в 1434 год.

Выше уже говорилось, что ситуация была беспрецедентной, и нам попросту неизвестны пути её решения, в рамках традиций княжеского рода Рюриковичей. Таким образом, можно сказать, что прямая линия традиционного лествичного престолонаследия завершилась в 1429 или 1434 году. Ниже мы приводим список князей, обладавших старшинством в её рамках, а затем будем рассказывать о другой возможной линии престолонаследия, основанной на предпочтении другой интерпретации некоторых не известных достоверно фактов начала XIV века.

Старшинство в роду Рюриковичей

862-879: Рюрик, основатель династии (+)

879-945: Игорь Рюрикович, сын (+)

945-972: Святослав Игоревич, сын (+)

972-980: Ярополк Святославич, сын (+)

980-1015: Владимир Святославич, брат (+)

1015-1019: Святополк Ярополкович Окаянный, племянник (+)

1019-1054: Ярослав Владимирович Мудрый, двоюродный брат (+)

1054-1063: Судислав Владимирович, брат (-)

1063-1078: Изяслав Ярославич, племянник (+/+ - +)

1078-1093: Всеволод Ярославич, брат (+)

1093-1113: Святополк Изяславич, племянник (+)

1113-1125: Владимир Всеволодович Мономах, двоюродный брат (+)

1125-1127: Изяслав Святополчич, двоюродный племянник (-)

1127-1132: Мстислав Владимирович Великий, троюродный брат (+/+)

1132-1139: Ярополк Владимирович, брат (+)

1139-1154: Вячеслав Владимирович, брат (+ - +)

1154-1157: Юрий Владимирович Долгорукий, брат (+ -/+)

1157-1167: Ростислав Мстиславич, племянник (- +)

1167-1171: Владимир Мстиславич, племянник (+ -)

1171-1174: Андрей Юрьевич Боголюбский, двоюродный брат (+/+)

1174-1176: Михалко Юрьевич, брат (+ - +)

1174-1212: Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, брат (+)

1212-1212/14: Рюрик Ростиславич (сомнительно), двоюродный племянник (-)

1212/14-1221: Святослав Владимирович, двоюродный брат (-)

1221-1238: Юрий Всеволодович, троюродный брат (+/+)

1238-1246: Ярослав Всеволодович, брат (+)

1246-1252: Святослав-Гавриил Всеволодович, брат (+ -)

1252-1263: Александр Ярославич Невский, племянник (+)

1263-1264: Андрей Ярославич, брат (+ -/-)

1264-1272: Ярослав Ярославич, брат (+/+)

1272-1276: Василий Ярославич Квашня, брат (+)

1276-1294: Дмитрий Александрович Переславский, племянник (+ - + -)

1294-1304: Андрей Александрович Городецкий, брат (+ - +/+)

1304-1305: Михаил Андреевич, двоюродный брат (-)

1305-1309: Василий Андреевич, брат (-)

1309-1318: Михаил Ярославич Тверской, двоюродный брат (+/+)

1318-1331: Александр Васильевич, двоюродный племянник (- +)

1331-1355: Константин Васильевич, брат (-)

1355-1368: Василий Михайлович, троюродный брат (-)

1368-1383: Дмитрий Константинович, троюродный племянник (+ -/-)

1383-1394: Борис Константинович, брат (-)

1394-1403: Василий Дмитриевич Кирдяпа, племянник (-)

1403-1429: Даниил Борисович, двоюродный брат (-)

1429-1434: Александр Данилович Взметень, сын (сомнительно) (-)

Примечания к списку:

Сначала указаны годы, когда князь обладал старшинством в роду Рюриковичей, далее – его имя и отчество и, возможно, также прозвище, затем – кем он приходился своему предшественнику.

В скобах указано, занимал ли он княжеский стол, условно считавшийся главным для князей дома Рюриковичей того времени (в 862-882 – Новгородский, в 882-1169 – Киевский, в 1169-1429/34 – Владимирский).

Знак «+» означает, что занимал, знак «-» - что не занимал.

Знак «+ -» означает, что занимал, а потом потерял, знак «- +» - что сначала не занимал, но занял в период своего старшинства.

Знак «+ - +» означает, что занимал, затем потерял, но позже – снова занял.

Знак «+/» означает, что занимал, в период до получения старшинства.

Линия традиционного лествичного престолонаследия является вполне однозначной, вплоть до начала XIV века, а именно – до 1305 года. До этого времени тоже были отдельные неясности, связанные со сложностью определения достоверности фактов жизни некоторых князей. Однако, они приводили лишь к некоторым сомнениям в очерёдности, но не ставили вопроса о признании целых княжеских ветвей имеющими или не имеющими права на получение их представителями династического старшинства.

Как уже говорилось, существуют сомнения в отношении степени родства двух князей Суздальских – Михаила Андреевича и Василия. Возможно, Василий приходился Михаилу младшим братом, возможно – сыном. Выше мы рассматривали допущение, при котором князья являлись братьями. В этом случае Василий непосредственно наследовал после брата старшинство, и поэтому затем его потомки сохраняли право на его получение.

Если же предположить, что Василий был сыном Михаила, то ситуация в корне меняется. В таким случае, Василий принадлежит уже к следующему поколению князей, а значит – стоит в ряду наследования после своего двоюродного дяди Михаила Ярославича Тверского, который и должен в этом случае считаться непосредственным наследником Михаила Андреевича Суздальского. При этом получается, что Василий, скончавшийся в 1309 году, раньше Михаила Тверского, сам старшинства получить не успел, и, таким образом, его потомство из линии наследования должно быть исключено.

А значит, Михаил Тверской, пережив своего двоюродного племянника, имел возможность передать старшинство непосредственно своим сыновьям, а значит – закрепить наследование старшинства исключительно за линией своих потомков, династией князей Тверских.

Итак, при данном допущении, Михаил Ярославич Тверской обладал династическим старшинством с 1305 по 1318 год, что почти точно совпадает с датами его княжения во Владимире (1304-1318 гг.). Затем его унаследовал старший сын, Дмитрий Михайлович Грозные Очи, который тогда же стал князем Тверским, а Великим князем Владимирским, только в 1322 году. До того, в 1318-1322 гг., по воле хана Узбека, во Владимире княжил Юрий Московский, вообще не имеющий прав на получение династического старшинства.

В 1322 году хан Узбек, разгневанный на Юрия, вернул ярлык на великое княжение Дмитрию Тверскому, но затем разгневался и на Дмитрия, приказав его казнить в 1326 году. Старшинство теперь получил брат Дмитрия Александр Михайлович, который тогда же унаследовал власть как над Тверью, так и над Владимиром. Правда, в 1327 году, за восстание против хана, он был вынужден бежать и потерял все свои владения, но в 1338 году вернулся. Правда, уже в следующем, 1339 году, он был казнён в Орде, по приказу всё того же хана Узбека.

После него старшинство получил следующий брат – Константин Михайлович. Он управлял Тверью ранее, в период изгнания брата, и теперь снова стал князем Тверским. Правда, ярлыка на Великое княжение Владимирское тверские князья больше никогда не получали, а значит, старшинство и по этой версии уже не признавалось основанием для главенства на Руси.

После Константина, в 1345 году, старшинство получил последний сын Михаила – Василий. К этому времени в Тверском княжеском доме традиционное лествичное право уже перестаёт полностью признаваться, и поэтому Василий Михайлович не смог сразу вокняжиться в Твери, которую занял его племянник Всеволод Александрович. Правда, в 1349 году Василий всё же смог заставить племянника уступить ему Тверь, где и княжил до своей кончины, последовавшей в 1364 году.

После Василия Михайловича права на старшинство должны были перейти к внукам Михаила Ярославича. У старшего из сыновей Михаила, Дмитрия Грозные Очи, потомков не осталось, у второго, Александра, старшим сыном был Всеволод, уже ранее захватывавший тверской стол, но он к тому времени уже умер. Потомки его на наследование высшей власти претендовать уже не могли, и позднее правили в Холмском княжестве. Таким образом, Тверское княжение и старшинство среди Рюриковичей унаследовал младший брат Всеволода, Михаил Александрович.

Михаил княжил в Твери до 1399 года, причём, в 1371 году он получил от хана ярлык на Великое княжение Владимирское. Однако, он не смог его занять, устрашившись войны с московским князем Дмитрием Донским.

Родных младших братьев у Михаила не было, а его двоюродные братья, сыновья Константина и Василия Михайловичей, его не пережили. Таким образом, у него не было наследников, принадлежащих к тому же поколению, и после него старшинство должен был получить его сын Иван Михайлович. Следующими в «очереди старшинства» шли другие его сыновья, Василий Кашинский и Фёдор Микулинский. Однако, Михаил в своём завещании предписал изменить порядок престолонаследия, и повелел, чтобы Иван передал затем власть не братьям, а сыновьям. Таким образом, традиционная система престолонаследия была отменена и в рамках Тверского княжества.

Иван Михайлович княжил в Твери и обладал старшинством до 1425 года. Когда он скончался, старшинство получил его брат Василий, а власть в Твери – его сын Александр. Александр Иванович скончался в том же году, ему наследовал сын Юрий, также не доживший до окончания 1425 года, а затем – второй сын Борис (при том, что у Юрия был сын Иван, то есть традиционная система наследования от брата к брату полностью забыта ещё не была).

Василий Михайлович, получивший старшинство, согласно древней, фактически уже устаревшей традиции, также прожил недолго и скончался в следующем, 1426 году. С его смертью традиционное престолонаследие, в рамках данной линии, оказалось в кризисе, таком же, какой постиг всего лишь несколькими годами позже и другую возможную линию престолонаследия, представленную Даниилом Борисовичем Суздальско-Нижегородским.

Младший брат Василия. Фёдор Микулинский, не пережил его. Как уже было сказано, умер раньше и его племянник, тверской князь Александр Иванович. У самого Василия был только сын Дмитрий, о котором известен лишь факт его рождения, что позволяет с уверенностью предположить, что он умер во младенчестве. Таким образом, не осталось никого, кто бы являлся сыном князя, имевшего, своё время старшинство. Это позволяет говорить о прекращении альтернативной прямой линии лествичного престолонаследия.

Интересно, что две наследные линии, «Тверская» и «Суздальская», пресеклись почти одновременно, в 1426 и 1429 годах, соответственно. После этого, однозначных наследников верховной власти, в рамках лествичной системы, на Руси уже было. Впрочем, как уже говорилось, сама данная система уже фактически была отменена, верховной властью должно уже обладали князья Московские, которые в рамках традиционного престолонаследия претендовать на верховенство не могли. Пресечение же прямого и однозначного престолонаследия ещё более способствовало ускорению процесса отказа от древних обычаев в этой области.

Старшинство в роду Рюриковичей после 1305 года, в рамках альтернативной версии старшинства:

1305-1318: Михаил Ярославич Тверской (+) (+/+)

1318-1326: Дмитрий Михайлович Грозные Очи, сын (+) (- +)

1326-1339: Александр Михайлович, брат (+ - +) (+ -)

1339-1345: Константин Михайлович, брат (+ -/+)

1345-1368: Василий Михайлович, брат (- +)

1368-1399: Михаил Александрович, племянник (+) (- + -)

1399-1425: Иван Михайлович, сын (+)

1425-1426: Василий Михайлович Кашинский, брат (-)

В первых скобках указан факт обладания или не обладания тверским княжеским столом, а далее в скобках – факт возможного обладания владимирским столом.

В остальном, обозначения в списке полностью повторяют предыдущие.

Свидетельство о публикации №219080500992