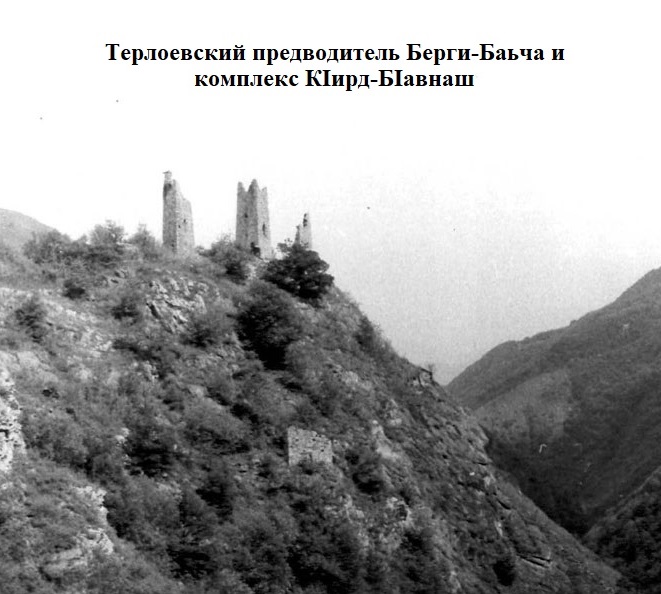

Терлоевский предводитель Берги-Баьча

Статья приведена с сокращениями из книги "Сборник сведений о ТIирой-Мохке". Дуки Р. 2018/2019.

...Упоминаемый во многих публикациях "князь" ("феодал", "вассал", "вельможа") Берг Бичи, "которому платили дань жители Терлоя" (в других изданиях Майстинцы и Мялхистинцы). Здесь хотел бы сделать ударение на то, что у Терлоевцев никогда не было князей. Берги Бичи является предком многих терлоевских гаров (ветвей), таких как Басхой, Гезхой, Кхоьричурой, Пеж-Басарой, Хорци-пхьарой, Гурой, Кхенхой, Никархой..., все они именовались в древние времена одним объединяющим их названием "КIирдхой" (выходцы из башен КIирды). Странно было бы если дети собственного отца, были бы "данниками" (слугами, рабами), не правда ли?!

Из доклада посольства князя Мышецкого 1640 г.: "горские землицы", через которые шел путь от Терского города в Кахетию, были "землицами самовольными", у которых "владельцев нет"1. Исследователь И.И. Норденштам. 1834 г.: "У чеченцев нет и никогда не было своих князей или каких-нибудь владетелей"2.

По преданиям терлоевцев - Берг Бичи действительно был богатым и влиятельным (знатным) человеком, живший в боевом башенном комплексе КIирд-БIавнаш, имел военную дружину и контролировал дорогу в Грузию. По этой дороге проходили торговые караваны со всего мира, с которых он и получал постоянный доход с провозимых на ней товаров. "...преграждали горные пути, получали доход от мыта. (Мыто - пошлина за проезд: по 1 пуле или 1 заряду пороха с путника, по 1 барану за прогон отары овец, а с купеческих караванов - долю товара и т.д.)"3.

О том что за проход (проезд) через башни "КIирд-БIавнаш" выплачивалась пошлина, как иностранными, так и местными торговцами и к оплате относились довольно серьёзно, гласит и одно из терлоевских преданий: - "когда везший порох на телеге один торговец (известен и тэйп этого человека) отказался заплатить наконечниками стрел (в других преданиях порохом - Д.Р.), Бериг Бича выпустив зажженную стрелу, подорвал его телегу и его самого вместе с ней 4" (по другой версии предания, он распорядился посадить его на бочку с порохом, привязать и затем подорвал его - Д.Р.). Предание гласит, что после слушания о объявлении кровной мести, Берг Бичи был оправдан, как действовавший по уставу и имевший право наказать неподченившегося установленным правилам)...

Данная дорога по мимо дорожной подати, веками приносила терлоевцам доходы и посредством товарообмена. "Наезженная транзитная дорога по Аргуну способствовала активному участию жителей Аргунского ущелья в торговых сделках. Контролируя этот путь, шибуты были знакомы с широким ассортиментом товаров. Взимая большие «подарки» за право прохода по дороге, они приобретали необходимые, а порой и роскошные предметы быта"5.

Алироев И.Ю.: "У чеченцев на протяжение многих веков существовала отлаженная система охранных мероприятий на пролегавших здесь военно транспортных и торговых магистралях: возведение заградительных рубежей, прочных и высоких каменных стен, караульная и сторожевая служба, взимание дорожной подати, сопровождение торговых караванов, послов и пр. Примечателен тот факт, что на торгово-транспортных артериях располагались наиболее мощные чеченские башенные фортификационные комплексы замкового типа, принадлежавшие в основном местной феодализирующейся знати. Именно они, например, в позднем средневековье держали под контролем эти жизненно важные дороги и имели от этого постоянный доход"6.

Что касалось подати, то исключений не делали никому, даже грузинские царевичи не могли пройти через башни КIирды, не заплатив. Смотрим челобитную грузинского царевича за 1665 г. о Терлоевском владельце:

Челобитная грузинского царевича Николая Давидовича (Ираклий Давидович - Д.Р.) царю Алексею Михайловичу с рассказом о трудностях пути из Тушинской земли в Терский город через Теремскую (Терлоевскую - Д.Р.), Чантинскую, Чинахскую и Шибутскую земли. 1665 г. не ранее сентября 25. Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, холоп твой подданной грузинской царевич Николайко челом бьет.

В прошлом, государь, во 173-м году в розных месяцех писал я, холоп твой, в Терской город ко князю Казбулату Муцаловичю Черкаскому и к воеводе к Ивану Ржевскому, чтоб, государь, они меня, холопа твоево, ис Тушинской земли, по твоему великого государя указу, велели от неприятелей моих проводить твоим государевым ратным людем до Терского города, для того что я, холоп твой, с Тушинской земли подымаюсь и еду к тебе, великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, а меня, холопа твоево, на дороге неприятели мои ждать будут. И ко мне, государь, с Терку воевода Иван Ржевской в Тушинскую землю прислал только терченина Петра Кондратьева да толмача Митьку Михайлова, а с ними четырех человек терских стрельцов, а князь Казбулат Муцалович Черкаской прислал, государь, ко мне узденя своево Мурдайка. И как, государь, я, холоп твой, учал к тебе, /л. 96/ великому государю, ис Тушинской земли подыматца, и ко мне в Тушинскую землю прислали людей своих трех земель владельцы с теми, государь, речми, что они через свои владенья даром меня, холопа твоево, не пропустят, и просили у меня себе живота моево на 12 тюменей.

И как я, холоп твой, ис Тушинской земли поднялся и к тебе, великому государю, пошол, и меня, государь, тех трех земель владельцы - Теремской (Терлоевский - Д.Р.), да Чантинской, да Чинахской - дождався на дорогах, через владенья свои проехать не пустили и хотели про мой к себе приезд послать весть к тарковскому Суркай шевкалу. И меня с матерью моею и с людьми хотели поймав отдать в руки ему, Суркай шевкалу. И я, государь, боясь того, дал тем трем владельцом животов своих всяких по их оценке на 12 тюменей. А как они, владельцы, живот себе у меня взяли, и они мне и дороги очистили и меня через владенья свои пропустили...7.

Некоторые из числа «баьччей» (военных вождей) совершали набеги и походы в другие страны, уводили скот и пленных. Возвращаясь из походов с богатой добычей/хIонц (трофей, военная добыча) некоторые из них, таким образом превращались в очень знатных и влиятельных людей в своих обществах, имевших свою власть и богатство. Судя по изученным мною устным преданиям терлоевцев и письменным материалам, Бериг-Бича/Баьча и был одним из таких "баьчей" в терлоевском обществе. Многие источники говорят о том, что отдельные вайнахские отряды во главе с «баьччи» не раз уходили в Грузию, и грузинские цари использовали в походах военные отряды горских вождей в качестве своих вассалов (эриставов - Д.Р.)... На пример можно упомянуть о кахетинском правителе Теймуразе, скрывавшегося в Кавказских горах от иранцев и искавший поддержки горных вайнахов... "В середине XVII в. под его влиянием было заключено соглашение Шибута, Тушети и Хевсурети против иранского владычества в Грузии. В 1659 г., поддерживаемые шибутами, тушины выступили во главе анти-иранского восстания в Кахетии и разбили иранские войска"8.

Берг Бичи являлся "Баьчей" (вождем, предводителем) терлоевцев, а не "князем". Глубоко изучив истории, предания и родословные нашего тэйпа, я собственно и пришел к выводу что его так и называли - Берги (Бейриги) сын Баьча. Ко всем преданиям о нём, на это указывает и его "непонятное" имя - Бича/Бичи (Баьча/Баьчи). Изучая старые имена предков (родословные), мы заметим, что даже среди многих ближайших родственников одного некъи, они записаны по-разному. И поэтому, совсем не удивительно что в данном имени искажена всего одна буква. В некоторых родословных его потомков он кстати так и записан как Баьчи/Баьча/Баьчча. Приведу вам пример на имени предка Берг Баьчи - Чарми. Вот как он записан у опрошенных мною терлоевцев разных ветвей: Чарм / Чарми / Черм / Черма / Черми / Чермо / Чермло... Так же и сам отец Баьчи записан у всех по-разному: - Берг / Бериг / Бийрг / Бийриг / Берк / Берки / Берка и даже Беркат... Это только маленький пример имён из виданных мною родословных родственников... И естественно каждый из них утверждает, что именно его записанное (переданное) отцом или дедом имя написано правильно. Каждый конечно может оставаться при своём мнение, но по моим многочисленным наблюдениям, имя Бичи, это со временем искаженное и подстроенное для более легкого произношения и написания в русских изданиях имя - Баьчи. Таких наблюдений (искажений) в мною исследованных родословных я наблюдал сотни, поэтому в моих публикациях он будет упоминаться как Баьча/Баьчи...

О приходе Бериг Баьчи в ТIирой мохк написано так же не мало. В терлоевских преданиях так же говорится о том что он пришел (отступил, вернулся) из Грузии. Как многим известно из многочисленных публикаций и исторических летописей, Берги-Баьча "отступив из Грузии построил на высоком мысе башни". Эти башни называются КIирди-БIавнаш, но мало кто сегодня знает, что по мимо этого названия, сами терлоевцы их называли так же и "Бериг (Бириг/Бийриг) Баьчин БIавнаш". Это в принципе не так и важно, но знать не помешает.

Боевые башни Бериг-Баьчи построены около селения Басах, т.е. это и есть Басхойские башни именуемые КIирди-БIавнаш (Бериг Баьчин БIавнаш). Во многих публикациях где говорится о приходе Берги-Баьчи в ТIирой-мохк, у большинства читателей складывается впечатление что он был "чужаком" (не терлоевцем). Это совсем не так. Селение Басах (КIирдхой) было его родовым селением, куда он и вернулся. Так же известны имена его предков, есть живописная местность рядом с Басхоем носящее имя его предка - "Лени-чу" и т.д. В общем публикации о том что "князь прибыл в Терлой и не сумев там укрепиться ушел", не выдерживает никакой критики. Что касается - "ушел" (отступил, не сумев закрепиться), то думаю здесь достаточно напомнить, что и сегодня его склеп находится на территории Басхой у башен КIирды, который так и называется - "Бериг Баьчин маьлхан каш" (солнечный склеп Берига-Баьчи).

Иваненков Н.Е. записал Берги-Баьчу как "выходец из Грузии". Выходцем из Грузии (Грузином) некоторые начали называть его спустя несколько поколений после его возвращения, или от незнания (позабыв) кем он был (что мало вероятно, так как в Терлое огромное количество его не только потомков, но и сородичей по его предкам), или же от банальной зависти из за его знаменитости в те времена. По преданиям он вернулся с Кахетии (в некоторых терлоевских преданиях название Грузия не упоминается, а говорится "он правил в какой-то стране" - Д.Р.), где из покон веков, как известно, проживали в основном вайнахские племена. Он же, судя по многим материалам, находился там в качестве "вассала" (Эристава) со своей дружиной.

Судя по фортификационному комплексу что он построил по возвращении из Кахетии, явно указывало на то, что он либо вернулся далеко ни один, либо по возвращение собрал в своем селение не малое количество своих сородичей, либо ранее в поселение КІирды проживало на много большее количество населения и он учитывая стратегически важное положение своего селения, решил сделать из него укрепленный форпост. На это мы тоже можем получить исчерпывающие ответы из преданий терлоевцев. Например один из рассказов Хези Гади воI Сардала (1910 г.р. КIирдхо из селения Басах):

"Берг-Баьчи правил каким-то государством и когда потеряв там власть он вернулся со своей армией (в моём понимание это была не армия, а его дружина (крупный отряд), состоявший из приближенных ему людей - однотэйповцев. Д.Р.), они остановились здесь, на этом холме (родовые цанш (сенокосные участки) Басхой - Д.Р.)*. В этом месте жил Чарми (предок Берг-Баьчи), являвшийся Эли (в чеч. понимание влиятельный, авторитетный в обществе человек - Д.Р.). Берг-Баьчи отдал распоряжение своим воинам: "Каждый воин должен подготовить и взять с собой по 2 камня для возведения гIалы (полу-боевая башня) и в течение дня они построили её (здесь делалось ударение на то, что воинов было много - Д.Р.)". Затем Берг-Баьчи попросил у Чармо выделить место для поселения здесь своих воинов, но получив отказ, отдает распоряжение своим воинам: "в этом месте бывают часто сильные туманы (это место действительно зачастую так окутывают туманы, что не видно нормально даже вытянутой руки - Д.Р.) и мы находимся здесь как на ладони, поэтому нам нужно разместиться в другом месте". Далее они спустившись ниже (сегодняшнее поселение Басах) начинают застраивать и укреплять его и КIирд-БIавнаш...".

Сопоставив все истории и предания, вырисовывается вполне простая картина. Под натиском врагов, после тяжелых боев (так как его "армия" находились "не в лучшем состояние") Берги-Баьча отходит в горы. Поднявшись в Терлой, согласовывает со своими родичами и воинами дальнейшие действия и начинает укреплять местность над главной дорогой в ущелье. Не по тому что, родственник не разрешил остаться "на открытой местности - на сенокосном участке", где он и его воины могли быть застигнуты врасплох, а именно сам выбрал это в военном плане стратегически важное место и воздвиг этот форпост над дорогой. Судя по всему, укрепрайон КIирд-БIавнаш (Тарлов кабак) и далее остальные укрепления по ущелью до Ушкалойских башен, составляли одну оборонительную систему. Так же и сам Берг-Баьчи находился в постоянном контакте с другими предводителями Дишни, Чаьнти, ЧIинхой... и они вместе согласовывали свои действия по обороне и контролю Аргунского ущелья (пример в челобитной грузинского царевича выше).

Рядом с башнями у самой дороги (как записано и у Иваненкова Н.Е. "Горные Чеченцы", 1910.) находилась небольшая около 5 метров в высоту постовая башня: "…В 50-ти саженях от них (башен Кирды, - Д.Р.) у самой дороги находится маленькая башня в 6 аршин вышины, крыша сделана с карнизом. На дверной каменной плите есть надпись. Что означают надписи не известно. На площадке, находящейся к югу от башен было поселение, а маленькая башня была, очевидно, сторожевым постом".

На самом склоне, рядом с боевыми башнями, находилось не малое количество полу-боевых башен (ГIаланш). В самом с.Басхой на сегодняшний день сохранились только две постройки, одна полу-боевая 4-х этажная и одна 2-х этажная башни. Остальные постройки находятся в руинированом состояние. Поселение у башен КIирды, позже так и было прозвано - Басах (чеч. склон).

Пять боевых оборонительных башен, выстроенных в ряд на скалистом утёсе, над единственной дорогой ведущей в Грузию, в стратегически важном месте рядом с самой границей, указывает не только на то что этот боевой комплекс служил таможенным пунктом, но и военным поселением для отражения крупных сил. В подтверждение этого, Виноградов В.Б и Чахкиев Д.Ю в 1980-х годах писали: "...Усилившиеся попытки военно-политической экспансии грузинских феодальных кругов и тушинских старшин встречали крепкий отпор, что можно подтвердить, в частности, фортификационными особенностями некоторых важнейших оборонительных комплексов в Чанты-Аргунском каньоне, предназначенных для отражения опасности именно с юга, со стороны Грузии."9.

Также на мой взгляд и образовалась военная демократия в терлоевском обществе, Х.Д. Ошаев пишет: "Вожаки - бяччи, совершали ответные набеги на владения феодалов соседних народов. В конечном счете разбои и набеги у этих вожаков превращались в профессию, что характеризует, возникновение "военной демократии""10.

После смерти одного из самых знаменитых терлоевских предводителей Бериг-Баьчи, он был похоронен рядом с его родовым селением в выстроенном для него солнечном склепе, носящее по сей день его имя - "Берг Баьчин маьлхан каш". Сам комплекс КIирд-БIавнаш судя по всему, строился и перестраивался (укреплялся) веками и до и после Берг-Баьчи. Например, достоверно известно о построенной одной из башен КIирды (вторая от склона) двумя сыновьями Берг-Баьчи, которая относится сегодня их потомкам, носящим фамилии Батаевы, Гадаевы и Дукаевы"11.

*Рассказ этот приводился на вопрос о том: "что это за камни, которые тут лежат?", во время сенокоса в 1971 г. Там валялась груда камней, явно напоминающая развалину какого-то строения. Местность эта примерно в 1 км от с.Басах, на вершине горы над с.Беки, где находятся родовые цанш (сенокосные участки) Басхой. Рассказ записан со слов дочери Сардала Гадаевой Зулай.

1. М.А. Полиевктов. Посольство кн. Мышецкого.

2. "Краткое военно-статистическое и экономическое описание Чечни". 1834 г.

3. Памятники средневековья в горной Чечено-Ингушетии. 1964 г.

4. Рассказал Магомадов Джабраил воI Абубакар, со слов своего отца Джабраила 1876 г.р. Гиезхо.

5. Магомадова Т. С. К характеристике торговых связей чеченцев и ингушей с русскими и Россией в XVI-XVII веках.

6. Алироев И.Ю. и Хасбулатова З.И в "Пути сообщения и средства передвижения".

7. ЦГАДА, ф. Грузинские дела, 1665, № 2, л. 95-99. Подлинник.

8. Кушева, Усманов, 1978. Шавхелишвили, 1983. Чеченцы, 2012.

9. Виноградов В.Б., Чахкиев Д.Ю. "Некоторые традиции военного исскуства вайнахов в средневековье".

10. Х.Д. Ошаев. "Некоторые вопросы использования нахских башен в бою". 1968.

11. Рассказывал Дуки Иси воI Абдул-Азим 1928 г.р. КIирдхо (Басхо) - Гезахойский.

Свидетельство о публикации №219121901071

Но хотелось бы сделать два замечания по одному из вводных утверждений.

"Странно было бы если дети собственного отца, были бы "данниками" (слугами, рабами), не правда ли?!"

Такое утверждение логично с точки зрения горцев, но совершенно неправильно с точки зрения русских. У Руси были совершенно другие обычаи и государственные порядки.

У раннесредневековой Руси понятия слуг практически отсутствовало. Слуги высокого ранга приравнивались к детям, слуги более низкого к сиротам.

Естественным результатом такой патриархальности было и частичное приравнивание детей к слугам в восприятии главы семьи.

Дети легко и запросто могли быть данниками собственного отца. Так посаженный в Новгород князь Владимир Святославович (будущий креститель Киева) должен был выплачивать своему отцу, Киевскому князю Святославу Игоревичу две трети своих доходов.

Данное обстоятельство нашло отражение в летописях, так как Владимир платить отказался, Святослав собрался идти на сына с карательной экспедицией, а потом передумал и пошел завоевывать Болгарию.

Беднарский Константин Викторович 19.12.2019 17:44 • Заявить о нарушении