О моём отце - Чеховском Константине Иосифовиче

Во время гражданской войны в городе жить стало трудно: росли цены, начинался голод, и семья перебралась к братьям отца, Льву и Александру, жившим в нескольких верстах от города Могилёва в Белоруссии. У Иосифа Викторовича там был свой надел земли.

Братья, помогавшие со строительством жилья, приняли участие и в покупке лошади. Скромный домик, крытый соломой, и стал их жильём. Посеяли рожь, пшеницу, завели огород, со временем купили овец, но в первый год жили голодно. Поддерживали яблоки, в изобилии росшие неподалёку в бывшем помещичьем саду.

С детства Костя, его старшая сестра Валентина помогали родителям по хозяйству: пасли корову и овец, стерегли, чтобы они не зашли на соседские посевы. С собой брали хлеб, посыпанный солью и несколько яблок – это и был их обед. Пока животные кормились, Костя заготавливал длинные и мягкие корни орешника, вытягивая их из песчаной почвы. Они легко расщеплялись вдоль волокон, и мальчик плёл из них корзины.

Этому делу научил его отец, который знал много ремёсел: мастерил бочки, шил сапоги, выделывал овечьи шкуры, столярничал и слесарничал – пригодились инструменты, купленные в Петрограде.

Когда Костя стал постарше, то они вместе с отцом косили на заливных лугах, а Валентина помогала матери по хозяйству. К этому времени в семье появился младший брат – Виктор. Чтобы прокормить семью, отец брался за любую работу, и соседям также никогда не отказывал в помощи.

Так и повелось у них на хуторе: помогали друг другу, особенно осенью. Отец, мать и Валентина серпами жали спелую рожь, а Костя относил снопы и составлял их в суслоны. Молотили вместе несколькими семьями. Обязанность ребятишек следить за лошадью, ходящей по кругу и вращающей большое колесо с зубьями. Шестерёнка, надетая на вал, передавала вращение, заставляя вращаться барабан молотилки.

У каждого своя обязанность: мужчины подносили снопы, женщина, разрезав перевязь, передавала его на стол под руку машинисту. Тот, привычным движением развернув сноп, опускал его в жужжащий от натуги барабан. Человека четыре деревянными вилами поочерёдно, передавая друг другу, вытрясали зерно из соломы и отбрасывали её в сторону. Остальные подбирали её и складывали в скирду.

Ритм работы задавала машина. Все были в пыли и поту, но работали дружно. Обедать шли к хозяину, чью молотили рожь. По этому случаю варили суп с бараниной, хозяйка следила, чтобы все поели вволю. А потом снова работа до темноты и так несколько дней, пока все соседи не обмолотят рожь, а ведь зерно ещё нужно веять.

Взрослые и дети на току поочерёдно крутили ручку веялки, отгребали очищенное зерно, насыпали его в мешки и отвозили домой. Осталось немного: свезти пару мешков на мельницу. Было их в деревне две: ветряные, огромные, стоящие на холме. И вот уже в доме мука нового урожая. Можно печь хлеб.

Жить стало легче, на Пасху родители детям даже покупали обновки: рубашки, ботинки, но началась коллективизация. У соседей реквизировали молотилку и веялку, многих хозяев, в том числе и владельцев мельниц, раскулачили и, отобрав всё нажитое, отправляли в ссылку. Чеховского Иосифа с семьёй раскулачивать не стали, но забрали лошадь, корову и овец.

Снова наступил голод. Выхода больше не было – пришлось бросить дом и все постройки. Отец договорился с возчиком, на телегу погрузили скудную домашнюю утварь, одежду, подсадили младшего Виктора, и семья пешком отправилась в Могилёв.

Поселились в полуподвальной комнате двухэтажного казённого учреждения, где Иосиф Викторович стал работать кочегаром в котельной. Постепенно привыкли к новому месту. Умелые руки отца и в городе нашли своё применение: помогал налаживать отопление, канализацию, водопровод, чинил обувь – делал всё, что его попросят.

Старшая сестра, Валентина, устроилась работать на швейную фабрику, и Костю устроили сюда же, только в ФЗУ - фабрично заводское училище. Кроме основного семилетнего образования, ребята получали навыки закройщика и портного. Важно было ещё и то, что младших учеников в обед кормили – давали жидкий суп с брюквой и картошкой. Так Костя стал учиться шить одежду.

После окончания училища Костя некоторое время работал на швейной фабрике, а потом поступил в педагогический институт на филологический факультет. Закончив его, он стал работать преподавателем русского языка и литературы в сельской школе. В 1939 году его призвали в Красную Армию.

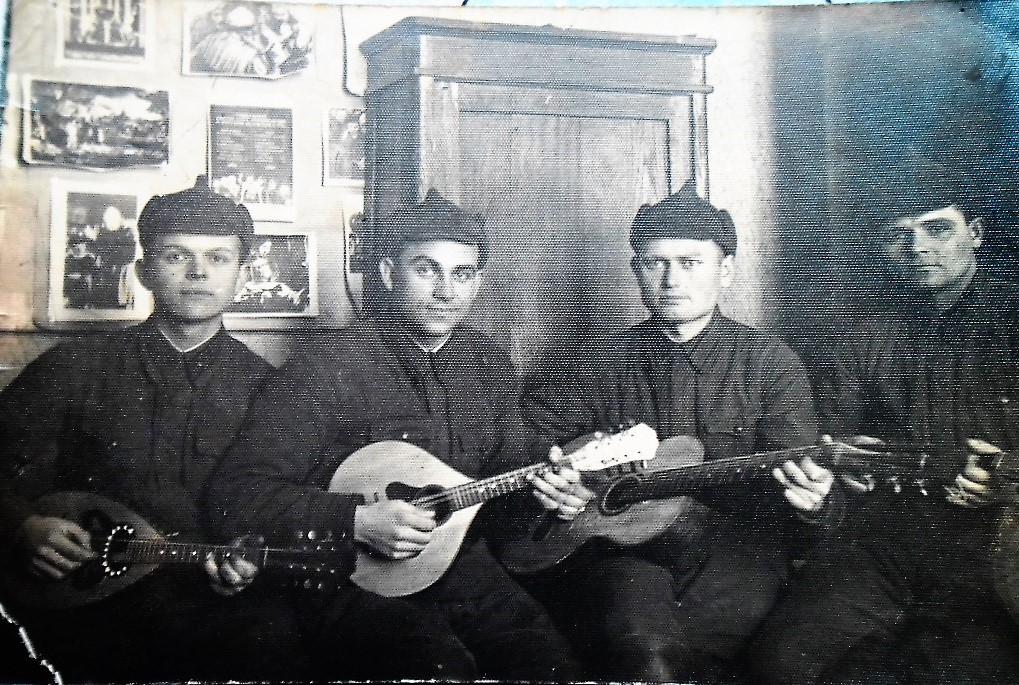

Служба проходила в Вышнем Волочке. Изучали Устав, военное дело, слушали лекции по политучёбе. Константина назначили командиром взвода миномётчиков. Командир полка, где служил Константин, любил музыку и организовал струнный квартет. На снимке 19 января 1940 года молодые, весёлые, красивые воины с музыкальными инструментами и среди них( второй слева) Константин.

Международная обстановка осложнялась. 1сентября 1939 года Германия напала на Польшу. 327 стрелковый полк 48 пехотной дивизии срочно перебросили в Литву, на границу с Германией. Нужно было как можно скорей возвести там оборонительные укрепления. Когда наши красноармейцы рыли окопы, то постоянно в небе кружили немецкие самолёты, производившие фотосъемку, но был строгий приказ – Не поддаваться на провокации!

22 июня началась Великая Отечественная война. Позиции полка фашисты обстреливали из пушек и минометов, а потом пошли танки и за ними пехота. Стрелковый полк, где был Константин, стойко оборонялся, но не смог выдержать превосходящих сил противника, и был почти полностью уничтожен.

На оставшихся в живых красноармейцев литовские активисты, прислужники фашистов, организовали настоящую охоту: окружали, зверски избивали и полуживых доставляли в фашистскую комендатуру. Отец вспоминал, что сначала его били прикладами винтовок по спине, потом ногами и вдруг наступила темнота. Так рядовой Красной Армии, Константин Чеховский, был взят в немецкий плен.

Мой отец вспоминал, что когда он очнулся, то увидел, что лежит за колючей проволокой. Солдат, сидящий поблизости, сказал Константину, чтобы скорей садился, а то пристрелят. Военнопленные сделали попытку вырваться из лагеря. По команде одного из наших командиров, часть бойцов закричала: - УРА! и бросилась вперёд, надеясь, что и остальные их поддержат, но фашист на наблюдательной вышке стал стрелять в толпу из пулемёта, многих убил, а раненых пристрелила охрана.

В наказание за это пленным, находящимся под палящим Солнцем, двое суток не давали воды и еды. После чего накормили баландой из гнилой брюквы и картошки, построили пленных в колонну и погнали на запад в Германию. Затем людей погрузили в грузовые вагоны, и состав через несколько суток прибыл в Равенсбрюк – один из многочисленных лагерей военнопленных - распределитель дармовой рабочей силы.

(Позже эта фабрика смерти, как хвастливо называли его фашисты, будет специализироваться на уничтожении женщин.)

Это был один из крупнейших пересыльных лагерей, где пленных сортировали. У каждого спрашивали фамилию, имя, год рождения и профессию. Константин сказал, что он крестьянин и его, как и других, купил богатый Бауэр – владелец фермы. Выращивали свиней, коров. Работали весь световой день. Кормили тем же, что и давали скотине.

Тех, кто болел, провинился, ослушался приказа, ожидала смерть – всё на усмотрение хозяина, который полностью распоряжался их жизнями. Так мучительно тянулись долгие четыре года. Менялись хозяева, места заключения, но одно было одинаковым: пленных били, морили голодом, они мёрзли, работали до изнеможения, их не считали за людей.

В апреле 1945 года военнопленных, построив в колонны, повели на север до ближайших портовых городов. По приказу Германского командования военнопленных уничтожали: людьми набивали старые баржи, стараясь заполнить их как можно больше, а потом буксировали их в море и затопляли.

Так Константин, как и другие пленные, оказались в портовом городе Штеттине, где их постигла бы та же участь, что и остальных. Но, наконец, пришло долгожданное избавление – подошли части Красной Армии и освободили узников. После прибытия на Родину пленных направили в населённый пункт Тузим, Молотовской(Пермской) области, Коми округ, где был оборудован лагерь(4-х метровый забор, опутанный колючей проволокой) для репатриированных (перемещённых) на Родину.

Аккуратно кормили, лечили больных и раненых. Работали на заготовке леса, из лагеря никуда не отпускали. Лес валили лучковыми пилами, обрубали сучья, а хлысты грузили на конные подводы. Вскоре в лагерь приехала большая группа следователей НКВД (народный комиссариат внутренних дел), которые стали по ночам вызывать людей на допросы.

Спрашивали: как попал в фашистский плен, сотрудничал ли с противником, кто может подтвердить показания и многое другое. Среди пленных были и такие, кто оговаривал соседей, лишь бы уцелеть самому. Чеховского также оклеветал сосед по бараку. Хорошо, что Константин запомнил фамилию и место жительства своего товарища, с которым он был в плену.

Сделали запрос, и тот товарищ подтвердил честность Константина. Следователи работали не торопясь, тщательно проверяя и сопоставляя факты. На основании их расследований были обнаружены несколько активных фашистских пособников, которых осудили по Советским законам.

Так прошло два года, а в начале 1947года отца реабилитировали и выдали ему паспорт. Он некоторое время ещё жил и работал в Тузиме, встретив там мою будущую маму. Краснобаеву Анну Михайловну. Она была выслана на Урал в составе своей семьи(У её отца-Олешкевич М.Ф забрали лошадь и корову, семью раскулачили в 1930 году), а в 1947 срок высылки её закончился.

Осенью 1947 года Краснобаева Анна Михайловна, с сыном, Геннадием, от погибшего на фронте мужа, и Чеховский Константин Иосифович переехали в пос. Щучье Озеро Щучье-Озёрского района Молотовской области.

Так как у Чеховского К.И. было высшее образование, то его приняли в среднюю школу преподавателем русского языка и литературы, а также назначили завучем. Вселились в небольшую квартиру, выданную от школы. Была крайняя нужда в деньгах, а зарплату Константин Иосифович ещё не получал. Выручили навыки портного: из старой шинели, Чеховский сшил восемь аккуратных фуражек, их продали на базаре и купили хлеба.

Анна Михайловна нанималась в колхоз на копку картофеля рядом с деревней Щучье Озеро. Условия простые: девять вёдер картошки в колхоз, а десятое себе. Так потихоньку обживались на новом месте. Следователя, который вёл допросы Чеховского в Тузиме, перевели на работу в Щучье-Озёрский район. Он часто спрашивал директора школы про работу Чеховского.

Находились и добровольные осведомители, писавшие доносы на него. В начале 70-х годов, после очередной анонимки, отца вызвали в райком партии. Мы с мамой переживали, так как у него участились сердечные приступы и обмороки, а тут ещё этот неожиданный вызов. Как позже вспоминал отец, в бумаге, написанной корявыми печатными буквами, Константина Иосифовича обвиняли в злонамеренном вредительстве, указывая, что успеваемость учеников снизилась. Но в райкоме были умные люди, которые поняли, что это обыкновенный донос подлого человека.

Отцу сказали, чтобы он не принимал близко к сердцу подобные проявления и спокойно трудился. И Чеховский Константин Иосифович, прекрасно работал: не только вёл уроки русского языка и литературы, заслуживая уважение учеников, но и проводил тщательный анализ учебного процесса, помогал молодым педагогам. В середине 50-х годов он организовал в школе настоящий струнный оркестр. Играли на домбрах и мандолинах. Сопровождали выступления школьного хора, выезжали во время смотра художественной самодеятельности в Чад и Сарс.

В 1966году за добросовестный труд в системе образования Чеховский Константин Иосифович был награждён Орденом Трудового Красного Знамени. Награду вручал представитель Обкома КПСС из Перми.

В 70-е годы Руководство Страны признало право лиц, оказавшихся в фашистском плену не по своей воле, считать Участниками Великой Отечественной войны и выдать им удостоверения установленного образца. Их стали награждать орденами и медалями страны. Константин Иосифович также получил удостоверение, его, как и других ветеранов, наградили Орденом Отечественной войны первой степени, а также юбилейными медалями. Он дважды находился на лечении в Пермском госпитале Участников войны.

Вышел на пенсию в 1976 году, проработав в нашей Щучье-Озёрской средней школе 29 лет. Когда его приглашали на вечера встречи с выпускниками, то его прежние воспитанники – сегодняшние солидные люди, награждённые многими Государственными наградами, с большой любовью и уважением встречали его.

Я вспоминаю, когда в 1997 году отмечали 60-летие нашей школы, и вошёл мой отец - Чеховский Константин Иосифович, весь зал стоя приветствовал его аплодисментами.

Умер он 4 мая 2002 года после очень продолжительной тяжёлой болезни на 86 году жизни. Отца похоронили 6 мая, ярко светило Солнце, стояла тишина, а на другой день пошёл снег с дождём, и ненастная погода продолжалась ещё долго. От районного военкомата отцу привезли на могилу мраморный памятник.

Свидетельство о публикации №220022801750