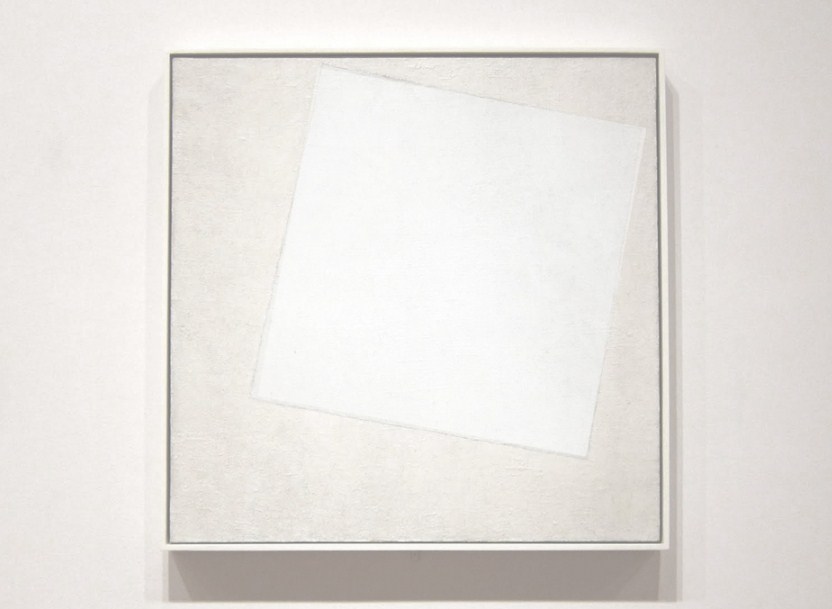

Ненаписанная картина. Всё и ничего

мы рассчитываем получить «всё», но

именно в этот момент выбираем обратное.

Вовик открыл левый глаз, увидел пробившийся через деревянные жалюзи резкий солнечный луч, сладко потянулся, вытянув вверх обе руки, потом с такой нежностью и лаской обнял большую мягкую подушку у себя под щекой, что сам себе позавидовал и не спеша повернулся на другой бок. Судя по лучу, было не больше девяти утра – несусветная рань для творческого человека. А Вовик считал себя очень творческим человеком. Тем более что вчера он так долго работал. Ну, не то чтобы работал, но собирался. Несколько раз начинал новый эскиз, бросал, брал новый лист. Потом задумывался о смысле написания картин, смотрел в окно мансарды на увешанную яблоками антоновку. Потом шел перекусить, выпить чайку, по пути смотрел новости в смартфоне, размышлял о смысле человеческой суеты, застревал на каком-нибудь видеоролике, выходил в сад, точнее в огород с растущими по периметру яблонями и терносливом. Слушал по-осеннему тревожное чириканье воробьев и, вспоминая сказку про двух глупых и одного умного поросенка, печалился, что давно собирался набросать список дел на эту осень: починить крыльцо, проредить малинник, убрать на зиму поливальные шланги, почистить колодец и еще много-много всего необходимого. И когда спрашивается творить? Времени совершенно не хватает! Потом Вовик возвращался в дом, по пути заглядывал на кухню, съедал еще пару бутербродов с колбасой, запивал их чаем, просматривал еще пару роликов и усталый поднимался в мансарду. Свет к тому времени безнадежно менялся и Вовик снова погружался в размышления о бессмысленности существования творческого человека. Так проходил день за днем.

А казалось, еще совсем недавно Володя был счастливейшим из смертных. Ему повезло родиться в учительской семье, где знали толк в хорошем образовании. И хотя его родители преподавали в школе физику, им казалось, что сын должен научиться чему-то необычному, чтобы отличаться от них, и вообще стать не таким, как все остальные.

Подобно всем правильным родителям, каковыми считали себя родители Вовочки, они отдали его в детский сад. А по воскресеньям и вторникам водили Вовочку на занятия в изостудию, чтобы вырастить в нем большой талант, который пока прятал свои корни так глубоко, что снаружи был совсем незаметен.

Вовочка всегда был послушным. Он послушно ходил в детский сад: не плакал по утрам и не просился обратно, понимая, что родителям нужно на работу - самое важное место в их жизни. Он послушно гулял, ел кашу, мастерил пистолетики из веток, а два раза в неделю позволял водить себя в «рисовальный кружок», как по-простому называли занятия в изостудии его мама и папа. Вовочке там даже нравилось. Педагог, усталая тетя с белыми кудрявыми волосами, была спокойной и доброй. Она не сердилась и не настаивала, когда маленький Вовочка отказывался рисовать крокодила, потому что боялся, что тот его покусает, а то и вовсе съест. Она разрешала рисовать вместо него разноцветных рыбок, стайкой выпрыгивающих из воды. Таких рыбок Вовочка много раз видел в дачном пруду, когда ездил с родителями туда по субботам. Они ездили именно по субботам, потому что в воскресенье утром Вовочке непременно нужно было быть в изостудии. Отец каждый раз сердился, ведя машину: почему из-за такой ерунды нужно бросать работу в огороде и возвращаться в город. А вдруг художественные корни Вовочки никогда не зацветут пышным цветом и не дадут щедрый урожай, вдруг ему вовсе не суждено стать художником. Или он сам вырастет и ни за что не захочет им быть. Ворчание с таким текстом повторялось каждые выходные. Сам Вова к ним уже привык и вовсе не замечал, рассматривая домики мелькавших за окном коттеджных поселков. Зато его мама, Антонина Петровна, каждый раз впадала в тревожно-волнительное состояние души и, как будто слышала все в первый раз, с обеспокоенно поднятыми бровями принималась успокаивать отца, терпеливо объясняя как важно сейчас потерпеть, чтобы потом получить грандиозный успех.

И маленький Вовочка никогда не подводил маму – не разочаровывал. Он старательно выполнял все задания, которые ему давали в рисовательном кружке. А домашнюю работу они делали воскресным вечером вместе с Антониной Петровной на кухне в их небольшой двушке. На кухне - чтобы не испачкать красками новый палас в родительской спальне и не мешать отцу смотреть исторические передачи в большой комнате. Отец все равно был недоволен тем, что не мог в это время выйти на кухню, чтобы попить воды, не говоря уже о бутерброде. Семейный ужин переносился на неопределенное время: каждый раз они с матерью заканчивали рисунок по-разному. Иногда все шло легко и гладко, а иногда, чем больше они старались, получалось все хуже и хуже. Антонина Петровна совершенно не умела рисовать, но, морща лоб, пыталась помочь Вове в меру своих представлений о труде художников. Зато как она восторгалась его успехами! Каждый раз слезы умиления наворачивались ей на глаза, когда она несла показать отцу очередной шедевр сына. Смотри – он уже сейчас может то, что мы с тобой никогда не одолеем! Вовочка выглядывал из-за маминого тяжелого бедра и смотрел на отца. Отец не отличался эмоциональностью. Обычно он сухо говорил: «Что ж неплохо. Старайся – и все получится». Иногда пускался в нравоучительные воспоминания: «Вот я в твои годы уже зачитывался учебником физики для вузов». После чего Антонина Петровна спешно прерывала его: «Ты в это время еще и читать не умел. Ты научился читать только в школе. А Вовочка уже и читает и рисует!» Отец ворчал что-то себе под нос и возвращался к телевизору.

В глубине своего сурового сердца он сам умилялся успехам современной педагогики, которая брала в оборот детские тела и души все раньше и раньше, не то что во времена их с Тоней детства. Но вот художественное будущее сына добавляло ему тревожных тем для вечерних размышлений: «Лучше бы он стал физиком, как мы с тобой! Отличная профессия для мужчины! А что это – художник? На что он будет жить, содержать жену, детей?» Антонина Петровна снова впадала в тревожно-волнительное состояние и каждый раз как первый успокаивала мужа: «Физика сейчас совсем не популярна. Пусть научится рисовать, а там видно будет. Передумает – станет физиком. Это он еще успеет, а если художественный талант сейчас не раскрыть, потом будет поздно, корни засохнут! И потом, если у него получится – он станет великим художником, будет выставляться в лучших галереях мира, продаваться за огромные деньги на аукционах, давать интервью, быть на обложках глянцевых журналов. Ему и на жену, и на детей хватит, и на дачу на Канарах».

Федор Петрович слушал жену молча и угрюмо: «Такая судьба бывает у одного на миллион, а где гарантия, что наш – этот единственный, а не миллионный? Нет такой гарантии! А потом откуда мы возьмем деньги на его выставки, на его поездки по миру? С нашей учительской зарплаты? Нам бы за вашу студию и краски заплатить, чтобы на новую теплицу осталось!» Аргументы мужа Антонина Петровна всегда выслушивала молча. Ее нижняя губа в такие моменты становилась немного выпуклой и затвердевшей. Если бы не сильное чувство обиды на несправедливые слова в адрес любимого чада, она давно расплакалась бы. Но она знала, что должна устоять и быть сильной ради Вовочкиного будущего. А Федя просто мыслит шаблонами, как все мужчины, и давно не верит в чудо. А чудеса существуют: она в них верит, и чудо обязательно придет в жизнь ее сыночка, ведь она так его любит, так мечтает, чтобы у него все было хорошо!

У Вовочки, и правда, все всегда было хорошо. На зависть окружающим и особенно подругам Антонины Петровны. В то время как их сыновья-оболтусы, вернувшись из школы, стремились забросить портфель как можно дальше, перепутав его с футбольным мячиком, Вова все делал правильно и последовательно. Открыв входную дверь, он шел выбросить мусор, оставленный для него Антониной Петровной в прихожей. Потом снимал ботинки, куртку, мыл руки с мылом, переодевался, обедал всем, что приготовила ему заботливая мамина рука: с первым, вторым и компотом. Никаких бутербродов или сладостей. Потом мыл посуду и садился за свой старенький письменный стол темно-коричневого цвета, чтобы делать уроки. За окном в это время, в зависимости от месяца года, раздавались звонкие крики его сверстников: «Подавай! Куда бьешь?! Мазила! Шайба сзади!», - и подобные. Вова никогда не участвовал в этих шумных играх, смысла которых просто не понимал. Если он и выходил во двор, то бродил вместе со своим единственным другом, тоже Вовой из соседнего подъезда. Они почти не разговаривали, просто ходили кругами, подпинывая носком кроссовок разный встречающийся мусор. Они понимали друг друга без слов, и им было хорошо вместе. Но гулять удавалось не так часто: то уроки, то эскизы, то зубрежка по теории композиции.

После занятий в изостудии Вова без труда поступил в первый класс художественной школы № 3, учась параллельно в обычной школе и художественной. Учился хорошо, точнее, отлично. А другого Антонина Петровна и представить не могла! Она терпеливо отвечала на расспросы подруг о том, как добиться такого успеха в воспитании сына. А Вова и не прикладывал каких-либо особых титанических усилий, чтобы получать пятерки. По природе своей он был довольно ленив. Но при этом природа одарила его прекрасной памятью и умением чувствовать других людей, чтобы дать им именно то, чего они ожидают. Уроки он делал быстро и очень любил прочитывать и прорешивать все учебники, когда только получал их. А было это в мае, в конце уходящего учебного года. И за лето Володя уже знал всю программу следующего класса, поэтому получать пятерки стало занятием привычным. Учителя любили Володю. На него всегда можно было опереться: он внимательно слушал, всегда отвечал на вопрос, который заводил класс в тупик, и вытаскивал урок из самых безнадежных ситуаций. Но в школе Вове было скучно. Он мечтал об экстернате, а в освободившееся время предпочел бы почитать книжки о полярниках или мореплавателях. Но в те времена экстернат был в диковинку. Да и Антонина Петровна никогда бы не решилась так рисковать: вдруг ее Вовочка недополучил бы каких-то важных крупиц знаний и тогда успех точно обойдет его стороной. Поэтому он без эмоций ходил в школу, зарабатывал свои пятерки, собирал макулатуру, готовил доклады для классного часа и мечтал о последнем звонке как никто другой из его одноклассников.

В художественной школе Вове нравилось больше. Учебниками там почти не пользовались, и можно было отделаться экспромтом, не изнуряя себя многочасовым стоянием за мольбертом. Наверное, у меня, и правда, есть талант, думал он часто перед тем как заснуть, разглядывая серый от ночных теней потолок. «У тебя талант», – услышал он однажды от педагога живописи – пожилой Генриетты Марковны, обладательницы точеного римского профиля и жесткого мужского характера. Все ученики боялись ее до дрожи в коленках. И такой радостный для любого ученика предмет как живопись, вызывал у попавших в класс к Генриетте Марковне ужас и желудочные колики. Но к Володе это не относилось. Он сам не совсем понимал, отчего он, единственный, не испытывает страха и неприязни к Генриетте Марковне. Она умела так много из того, что он не умел, но чему хотел научиться. За это он ее уважал. Уважал за прямоту, даже прямолинейность, которой сам не обладал. За умение отказываться от того, что ее не интересовало. За равнодушие к мнению и оценкам окружающих. Она словно точно знала, куда ей нужно идти и просто шла туда, не отвлекаясь и не глядя по сторонам. Она тоже выделяла его среди других учеников. Часто приносила книги, чтобы он посмотрел их дома обстоятельно и не спеша. Внимательно следила, как работал в классе. Подсказывала, как улучшить результат. И вот однажды, когда он с благодарностью возвращал ей очередную стопку книг, она и произнесла ту фразу. Ее слова прозвучали уверенно, даже безапелляционно. И Володя им поверил. Он с удвоенной энергией взялся за работу над этюдами - отец не успевал давать ему деньги на новые краски. Генриетта Марковна готовила для него особые индивидуальные задания, чаще в технике акварели по сырому. Она считала, что Володя просто опоздал родиться и мог стать великим импрессионистом, появись на свет немного раньше. Графика давалась ему гораздо сложнее. Часто, пока никто не видит, он выполнял работу вообще без карандашных набросков, сразу цветом. Точнее разметка была, только он наносил ее глазом сразу на бумагу, и никто кроме него ее не видел и не знал о ней. Если кто-то наблюдал за ним в тот момент, он подумал бы, что Володя вообще не пользуется никакими техниками и вообще напрасно тратит время в художественной школе, а пишет картины на одном дыхании. Но это было не так. Володя скрупулезно и методично собирал копилку рабочих техник и не ленился писать этюды: мама всегда говорила, что терпение и труд все перетрут. Володя тоже в это верил. И работал, работал. Генриетта Марковна обещала поговорить со своими старыми проверенными друзьями и дорога в Академию художеств будет для него открыта, ему даже не придется мучиться в художественном училище среди ремесленников – его ждет великое будущее. Антонина Петровна ликовала. Вот видишь, я же говорила – победно кричала она Федору Петровичу – у нашего мальчика талант! И хотя Генриетту Марковну она отчего-то недолюбливала, благодарила судьбу за то, что она появилась в жизни ее Володеньки.

Так незаметно прошли школьные годы. Когда художественная школа закончилась, а до Академии оставалось еще несколько лет, Генриетта Марковна продолжала заниматься с Володей в свое свободное время совершенно бесплатно. Они успевали даже больше, чем во время учебы. Но когда до вступительных экзаменов оставалось полгода, Генриетта Марковна неожиданно заболела и умерла. Сгорела за месяц, как сказали ее коллеги, словно все, что хотела и могла она уже вложила в своего главного, единственного ученика и больше ей здесь делать было нечего. Второй такой же вряд ли придет в их художественную школу на ее веку, а учить обычных детей после Володи было для нее мукой. И она ушла. Она почти договорилась о его поступлении в Академию, но полгода в таких делах слишком большой срок. На этих рельсах всегда стоит очередь из вагончиков, желающих попасть в заветное депо, и, если один из впередистоящих падает в кювет, его место с радостью занимает следующий по очереди. Антонине Петровне стоило неимоверных усилий и материнской настойчивости, чтобы поднять с морского дна все зацепочки, все связи и пароли Генриетты Марковны, ведущие к счастливой развязке. «Наверное, это, и правда, судьба», - подумал тогда с грустью Володя. Сам он был готов к любому раскладу. Он даже не успел подумать, куда пойдет и что делать в жизни дальше, если вдруг попасть в Академию все-таки не удастся. Но ему удалось, точнее Антонине Петровне и оберегающей любимого ученика тени Генриетты Марковны. Так он стал студентом Академии художеств.

Володя воспринял этот поворот своей биографии как знак судьбы и с утроенной энергией начал штурмовать новую вершину. Он сразу выделился среди студентов тем, что быстро схватывал пожелания педагогов, воплощал их и брался за следующее. Сессии он сдавал на «отлично», его работы попадали на международные выставки-конкурсы, и все складывалось как нельзя лучше. Антонина Петровна ликовала! Все было не напрасно. Она оказалась права: у ее Володеньки огромный талант. И Володя старался изо всех сил: все свободное время он либо работал над очередной картиной, либо читал что-то из профессиональной литературы. В то время как его однокурсники влюблялись, женились, заводили детей, разводились и напивались, напивались, напивались, он хотел только одного - стать большим художником, в самом профессиональном смысле этого слова. Ему даже не приходилось ни в чем себя ограничивать на время сессии, в отличие от других студентов. Это как с футболом: он просто не видел смысла в чем-либо, кроме работы над картиной. Так пролетели пять лет студенчества. Он проделал огромный путь на вершину профессионального мастерства и по праву рассчитывал на награду в виде зарубежной стажировки с возможностью остаться на ПМЖ в одной из колоритных европейских стран. Но, оказалось, что кроме пятерок и таланта для этого снова требуется стоять в очереди на рельсах уже к другому депо. И в это депо пропуска у него не было. Ни у него, ни у Антонины Петровны, ни у знакомых Антонины Петровны, ни у знакомых знакомых Антонины Петровны. «Лучше бы он стал физиком, – с мрачной грустью заметил Федор Петрович, - я бы мог устроить его в свою школу». Отец давно неодобрительно смотрел в сторону сына и деликатно спрашивал, почему он не приводит домой свою девушку для знакомства. Когда Володя отвечал, что ему не до девушек, столько интересного вокруг, столько дел впереди, отец словно обижался то ли от того, что не верил словам сына, то ли от того, что слишком верил в них. Было ясно одно: мнение отца и сына в этом вопросе не совпадали. Антонина Петровна успокаивала мужа: «Какие девушки, ему курсовую работу доделать нужно или впереди важная выставка – не до девушек пока». И отец перестал спрашивать. Володя лишь однажды задумался на эту тему, когда узнал о женитьбе своего единственного друга Володьки из соседнего подъезда. Он не то чтобы удивился известию, но никак не мог представить друга женатым. Не мог и все. Это как на корове седло. Не могло у Володьки быть жены по определению, по тому, как он часами пинал пивную пробку вокруг качелей на детской площадке. Нелепица какая-то. Но факт оставался фактом: его друг женился. Володя отделался поздравлениями, и его студенческая жизнь снова вернулась к привычному сценарию.

На последнем курсе он все еще верил в свою счастливую звезду и особое предназначение, которое подскажет, что делать дальше. Даже если у него нет весомых денег и связей в этом отвратительном мире прекрасного, он со своим красным дипломом всегда может остаться в Академии и дальше. Но оказалось, что для этого тоже нужно было приложить усилия, наладить связи и подстелить соломки, а не просто хорошо учиться. Так Володя оказался в своей родной художественной школе № 3 с красным дипломом учителя ИЗО и черчения на руках. Мир Антонины Петровны почти рухнул. Какой-то маленькой частичкой своей души она верила, что это не конец, а начало чего-то большого и великого в жизни ее сына. Володя и сам все еще верил, что вот-вот произойдет что-то необыкновенное. Как крестная для Золушки, воскреснет для него Генриетта Марковна и вернет его на заслуженный пьедестал почета.

Но прошло два года с начала его работы преподавателем живописи, а ничего не менялось. Антонина Петровна постепенно успокоилась. И даже решила, что может оно и к лучшему: зато ее сын всегда будет рядом, а не в какой-нибудь Швейцарии скучать без мамы. Потому как переехать в Швейцарию ее Федор Петрович точно не согласился бы. Антонина Петровна даже начала опрашивать подруг на предмет поиска невесты для своего Володеньки, чтобы проверенной, из хорошей семьи. Но не успела – как-то субботним вечером Володя предупредил, что в воскресенье хочет пригласить на обед коллегу по школе – Свету, которая преподает рисунок в соседнем кабинете. Он говорил таким голосом, что было ясно, он уже все для себя решил. Даже мнение Светланы было не столь важно. А мнение родителей тем более. На летних каникулах сыграли свадьбу, скромную, учительскую. Больше всех радовался Федор Петрович.

Жизнь налаживалась. Молодожены сняли квартиру недалеко от родительской двушки, и от этого в жизни Володи почти ничего не изменилось: мама навещала их каждый день. А когда выяснилось, что творческая натура молодой жены не любит опускаться до низменных обедов и чистки унитаза, Антонина Петровна взяла все их хозяйство в свои руки. Им оставалось только ходить на работу. Так прошло еще три года. Володя почти перестал бывать дома: он так увлекся школьными делами, организовывал выставки, возил классы на пленеры и музейные практики, взял на себя обязанности завуча и начал мечтать о директорском кресле. По вечерам он подрабатывал в рекламном агентстве, чтобы купить наконец собственное жилье. Доход выходил неплохой. Правда, Володя почти перестал писать картины - как-то все не складывалось: то времени не хватает, то вроде и желания нет. Зато перечитал горы методической литературы и даже подал заявку на городской конкурс «Учитель года» - чем черт не шутит, вдруг пройду! Только теперь он начал понимать, что чувствовала Генриетта Марковна: каково это - ждать своего ученика! Он и сам стал мечтать о своем ученике, том самом, единственном, ради которого оказался здесь, в художественной школе № 3. Появление которого оправдает все его мельтешения в этой житейской суете, оправдает саму суету, а заодно и жизнь.

Был март - Володя тогда готовил двух учеников к участию в международном конкурсе, когда, придя вечером домой, заметил, что в обстановке квартиры что-то изменилось: все вещи Светланы исчезли: из гардероба, ванной, холодильника и прикроватной тумбочки. Это значило только одно – Светлана ушла. Почему? Ведь все только начало налаживаться? Володя сел ошарашенный в кресло и долго смотрел на пустую тумбочку Светланы, где еще утром лежали ее вещи. Впрочем, может быть, утром их уже и не было – он вполне мог не заметить. Володя вообще в последнее время мало что замечал. Ему казалось, если они работают вместе, Светлана должна понимать его, как никто другой. Он делал все, что должен, по его представлениям, делать хороший муж: работал на двух работах, отдавал жене зарплату, в меру возможностей двигался по карьерной лестнице и… Прошел час. Володя наконец вышел из оцепенения и позвонил матери. Антонина Петровна, словно всю жизнь ждала этого звонка и уверенным голосом сказала: «Этим все и должно было закончиться – она просто не создана для семейной жизни: ни щи сварить, ни пуговицу пришить – для чего тебе такая жена? Не переживай – найдем другую». Володя выслушал мать и пожелал ей спокойной ночи. В ту ночь он почти не спал, он даже не догадался позвонить Свете, чтобы спросить, что произошло и почему. Он принял это как должное, как брокколи на обед. Через месяц пришло приглашение на развод. Получив заветную печать, Светлана сказала, что у них будет ребенок, но больше они никогда не увидятся. И даже тогда Володя почему-то ни о чем ее не спросил. На все согласился и вернулся домой, точнее, обратно в родительскую квартиру: снимать отдельное жилье больше не имело смысла.

И потянулись однообразные трудовые будни. Чтобы не размышлять о произошедшем, Володя полностью погрузился в школьные заботы. Очень кстати предложили директорское кресло: появились новые обязанности, на все он теперь смотрел под другим углом зрения. Но не забывал и про учеников, находил престижные конкурсы, устраивал выставки и даже снова начал писать картины. Удивительно, подумал он как-то ночью, когда совсем не спалось: «За все время семейной жизни я не написал ни одной картины, ни одного маломальского этюда, не считая подготовки к урокам». Его мысли иногда возвращались к поиску причин Светиного ухода. Ему казалось, если сейчас вернуть все назад, сделать все по-другому, Света не уйдет, и все у них будет хорошо. Он же все делал правильно, и вообще у него всегда все должно быть хорошо, на «пятерку». Казалось, что он совершил какой-то досадно маленький промах, от которого все полетело под откос, но все еще можно исправить. Но Светлана сдержала слово, и больше они не виделись. Он даже не знал, куда она уехала, но точно чувствовал, что в этом городе ее нет. А ребенок, о котором она говорила: может, это просто шутка, блеф, чтобы задеть его, чтобы манипулировать его чувствами, а никакого ребенка и не было. Ему было удобно так думать.

А потом, через три года, когда его работа «Степной волк» заняла первое место в престижном парижском конкурсе графических миниатюр, и его пригласили в жюри международного художественного конкурса в Праге, он пошел в картинную галерею в рамках культурной программы и увидел там ее. Когда-нибудь это все равно должно было случиться. Она, как бывает в таких историях, оказалась в галерее совершенно случайно, со спутником и очень торопилась. Он долго смотрел на надпись под картиной на чешском, но ничего не понимал. Она, словно почувствовала, и просто сказала название по-русски. Он даже не сразу понял, что это и есть название. Оно звучало так: «Ненаписанная картина». Само изображение было образцом абстракционизма и мало что объясняло в названии. Но название завораживало и ошеломляло. И переводчица тоже. Ее звали Надеждой. Надя была химиком и была здесь на шестимесячной стажировке, которая заканчивалась через неделю, а язык у нее выучился сам собой – просто понравился. Надя принадлежала к тому типу людей, которые отличаются не столько красотой, сколько каким-то неуловимым обаянием и грацией, которая проявлялась и в речи, и в жестах и в походке. И, наверное, в мыслях и чувствах, подумалось тогда Володе. Встретить соотечественника за границей это всегда приятное событие, а потому они обменялись телефонами и разошлись по своим делам: благо были они из одного города. До отъезда Володя даже и не вспоминал о встреченной незнакомке. И только собирая чемодан в гостинице, наткнулся на листочек с телефоном, написанным красивым, но чужим почерком. А Володя не любил все чужое. Он вообще очень долго привыкал не только к новому человеку, но даже к новой авторучке. Зато с этого момента, как ему попался клочок бумаги, он увидел их разговор в галерее как будто со стороны. Оценил Надину грацию и не смог стереть ее из своей памяти, как ни старался. Память художника – особый профессиональный инструмент, чуткий барометр его жизни.

С того самого момента в его жизни начали происходить настоящие чудеса. Вернувшись в родительскую квартиру, он, нарушив массу правильных привычек, бросился к чистому листу. И как в детстве, сразу акварелью писал фрагменты своей души один за другим, без остановки. Выходил только поменять в банке воду. Родители переглянулись и затаились, словно почувствовали особенность этого дня. Остановился Володя только ранним утром, когда в комнату заглянули первые лучи солнца. Остановился и словно пришел в себя, вернувшись в реальность. Вся комната была устелена его работами. И солнечный луч, перемещаясь, словно софит, по очереди подсвечивал их. От этого казалось, что это не его вещи, что чья-то невидимая рука водила его кистью, подбирала оттенки и смешивала тона. Все, чему столько лет учила его Генриетта Марковна и чего так и не смогла добиться, россыпью лежало на паркетном полу. Володя смотрел на свои работы сторонним взглядом, и ему показалось, что это не его работы, а работы его идеального ученика, который все-таки нашел его и пришел, чтобы придать смысл всей его жизни.

Все последующее лето Володя провел на семейной даче. Писалось легко и естественно. Так, как не писалось ни в детстве, ни в юности. После каждой законченной картины приходила не пустота, а удивительная наполненность сердца чем-то новым и светлым. И если раньше Володя приберегал сюжеты и композиции чтобы использовать в будущих работах постепенно, а не все сразу, чтобы хватило на всю творческую жизнь, то сейчас он щедро кидал все приходящее в сердце на белый лист без опаски, что сердце опустеет. Он впервые испытал волшебство всепоглощающего вдохновения, заменяющего еду, сон и смысл жизни. Он впервые в жизни был счастлив. К концу августа в его комнате набралось столько достойных работ, что хватило бы на три персональные выставки. И Володя понял, что готов. Готов рискнуть и выйти в мир со своими работами. Несколько картин он отправил американским коллегам на открытый конкурс, остальные начал готовить к экспозиции на скопленные «квартирные» деньги.

Когда до открытия выставки осталось три дня, он набрал Надин номер. Он не мог не позвонить – это было бы неправильно, а Володя старался всегда все делать правильно. Надя с радостью приняла приглашение и очень удивилась, что Володя - художник.

Накануне выставки Володя так нервничал, что не мог ни есть, ни спать, ни даже разговаривать. Антонина Петровна все понимала и просила Федора Петровича не включать новости по телевизору и ходить на цыпочках. Каждые три часа она ставила по дверь Вовиной комнаты стакан теплого молока и несколько ломтей белого хлеба, который сама пекла для него в хлебопечке.

Ранним утром Володя вышел к завтраку бодрым и уверенным в белой рубашке и парадном костюме, висевшем нетронутым в шкафу со дня свадьбы. Никто бы и представить не мог, какую трудную ночь он пережил, так он был сегодня свеж и элегантен.

Всю ночь Володя писал и продумывал свою первую речь для первой персональной выставки, старался угадать какие вопросы могут задать ему журналисты, подбирал оригинальные ответы. Он то и дело улыбался кому-то в черное ночное пространство почти голливудской по широте улыбкой – все это его веселило и напоминало речь по случаю вручения Оскара. В своей речи Владимир упомянул всех дорогих и значимых людей в своей жизни: маму, которая первый раз много-много лет назад за ручку привела его в изостудию, отца, который, несмотря на сомнения, поддержал его выбор профессии, поблагодарил родную художественную школу №3, давшую ему путевку в жизнь, и, конечно, дорогую Генриетту Марковну, которая поверила в него и научила не сдаваться трудностям. Он даже вставил в речь благодарственные слова для бывшей жены, хотя знал, что она ни за что не придет и вряд ли даже узнает об этом событии в его жизни. Ему хотелось поблагодарить Свету за тот выбор, который она решилась сделать, разрушив их брак, сам бы он никогда на это не отважился и даже не догадался бы, что неправильный выбор всегда можно изменить, пока ты еще жив. Но в речи Володя скажет совсем другое: поблагодарит за то, что она была рядом несколько лет его жизни и во всем поддерживала. Он даже вспомнил единственного друга-одноименца, который обещал непременно прийти на выставку с супругой, если они найдут, кому пристроить младшего сына - существо совершенно неугомонное и статусу его мероприятия не соответствующее. Не упомянул он только новую случайную знакомую, хотя и помнил, что она обещала прийти. Может, от того что просто ничего о ней не знал и плохо понимал, какое отношение она имеет к главному событию в его жизни.

Позавтракав, Володя отправился в Галерею современного искусства, расположенную на центральной городской улице, чтобы еще раз все перепроверить: достаточно ли программок с его творческой биографией и названиями картин, там ли установлены софиты, все ли они в рабочем состоянии. Пока он шел по центральному проспекту, ему казалось, что все встречные прохожие понимающе улыбаются ему и подбадривающе кивают: «Все получится, все будет хорошо!» Володе казалось, что сегодня весь мир знает о его первой выставке и радуется за него.

С родителями он договорился, что они подойдут позже, к началу официальной церемонии. Когда выставку официально открыли и представитель городской администрации дежурным жестом выстриг фрагмент красного атласа, все понеслось так быстро, что Володя даже не успевал раскладывать нарезку из кадров по карманам памяти, поэтому просто запихивал их туда горстями, без порядка, что успевал выхватить из происходящего, чтобы потом когда-нибудь, наедине с собой, пересмотреть и рассортировать. Незаметно прошли четыре часа. Володя сказал свою речь: Антонина Петровна даже прослезилась – этого момента она ждала много лет. Речь прозвучала естественно и трогательно, собравшаяся публика заметно потеплела и расслабилась, даже из числа тех, кто присутствовал на подобных мероприятиях по долгу службы, а потому ощущал себя не на празднике, а на трудовом посту. Несколько торжественных речей произнесли действующие мэтры современного искусства, почти все они были членами союза художников России. От напряжения Володя даже не чувствовал усталости и заметил как гудят ноги только когда официальная часть закончилась и ручеек зрителей растекся по узким выставочным коридорам. На фуршетном столике среди фужеров с шампанским он отыскал бутылочку воды и выпил, стараясь скрыть накатившую жажду, чтобы не портить внешнее впечатление: он понимал, что все нет-нет да и бросят взгляд в его сторону, чтобы увидеть, что он чувствует в этот сумасшедший момент своей жизни, чтобы приобщиться к ликующей радости другого хоть одним глазком. Старательно придавая лицу выражение творческого вдохновения, каким, по его мнению, обязан обладать настоящий художник, возле «Запасного выхода» он заметил Надежду, которую сам же пригласил и в суматохе забыл об этом. Было ясно, что она давно там стоит и, не скрывая интереса, пристально наблюдает за каждым его движением, за каждым жестом в разговоре с другими. Володе на минуту стало не по себе: он попытался вспомнить, как в обратной перемотке, все выражения своего лица - не проскользнуло ли в мимике, жестах что-то недопустимое для образа истинного художника, что-то обывательское.

Но Надя посмотрела на него с таким теплом и дружелюбием, что вся тревога сразу улетучилась. Она сама подошла к нему и поздоровалась.

- не знала, что вы художник

- неужели я не говорил? А почему вы не спросили чем я занимаюсь?

- думала, что после Праги мы больше никогда не встретимся – не люблю засорять голову лишней информацией, потом не хватит места для важных дел.

- разумно.

Они проговорили минут пятнадцать. Надя рассказала, какие работы ей особенно понравились, а какие вызвали недоумение. Она с детской непосредственностью призналась, что ничего не понимает в картинах, что на выставку в Праге попала, чтобы помочь с переводом коллеге-химику. На каждый факт жизни она имела собственный взгляд и при первой просьбе его озвучивала – вживую таких людей Володя пока не встречал, только читал об их существовании в книгах по психологии. Володя удивился совпадению, что Наде запомнились работы, которыми он сам очень дорожил.

Надежда даже не догадывалась, как ей повезло в тот момент. Обычно Володя был неразговорчив, особенно с женщинами. Он плохо понимал, зачем они вообще нужны в этом мире, разве что готовить обеды и растить детей. Поэтому и говорить с ними, в общем-то, не о чем: про детей и обеды он ничего не знал, а они ничего не понимали во вдохновении художника. Даже Светлана, которая также как и он, только на пару лет позже, закончила Академию художеств, воспринимала искусство как приятную работу, необременительный источник дохода. Ничего другого она не умела, а так можно было заниматься тем, что нравилось, и за это еще и платили. Поэтому в женском обществе Володя обычно отделывался дежурными фразами и переключался на разговор с мужчинами. Но сегодня был особенный день. Весь мир ликовал вместе с Володей, и он был открыт миру. Он находился в том игриво-возвышенном состоянии, какое бывает от выпитого шампанского. И хотя шампанского он не пил, состояние его души обрело безнаказанную шаловливость, а речь самоуверенную живость и искрометную находчивость, которые в обычные дни были запрятаны в тайниках его души. Но Надя всего этого не знала, а потому воспринимала как должное его легкость и приятную манеру поддержать любую тему разговора. Володя сам не заметил, как предложил Надежде пойти в какое-нибудь более тихое подходящее место, чтобы спокойно поговорить и заодно пообедать – он давно чувствовал легкое головокружение. Незамеченные гостями они тихо покинули самое важное мероприятие Володиной жизни и расположились за уютным столиком соседнего ресторанчика друг напротив друга.

Надя успела задать только один вопрос о том, в какой момент жизни он понял, что должен стать художником. Дальше Володя стал рассказывать всю историю своей жизни с самого детства. Некоторые периоды он снабжал массой подробностей и самых интимных деталей, чем сам себя очень удивлял, а некоторые, наоборот, излагал сжато и схематично. Так отчего-то почти ничего не рассказал о своем неудавшемся браке. Наверное, от того, что сам до сих пор не понял, почему все так произошло, и в чем он ошибся. Зато с теплом и тщательностью рассказал о своем детстве, о родителях, об играх в которые любил играть, о мечтах и желаниях своей детской души, о поездках на семейную дачу, об уроках в изостудии и художественной школе, о любимой Генриетте Марковне. Надя слушала внимательно, не перебивая, слегка наклонив голову набок. Она не задала больше ни одного вопроса. Это было и не нужно – Володю было не остановить. Он словно давно ждал этого часа, чтобы выплеснуть все, что покоилось в его темной от закрытых ставней душе, на волю. Его эмоции были похожи сейчас на бурлящие волны картин Айвазовского, которые сдерживаются лишь физической двухмерностью холста, чтобы не выплеснуться на зрителей. Удивительно, чем больше он рассказывал, тем больше новых воспоминаний приходило на ум, таких, о существовании которых он забыл или вовсе не догадывался. Когда за окном стемнело, а не отвечать на звонки в такой день было уже неприлично, они покинули ресторан и разошлись по домам. Надежда просила не провожать ее, сама вызвала такси, но обещала встретиться снова, чтобы дослушать Володину историю до конца.

Счастливый он вернулся домой. Отец спокойно дремал перед работающим телевизором, а Антонина Петровна сидела за празднично накрытым столом и держала руки на полотенце, в которое был заботливо укутан праздничный жареный гусь. Володя посмотрел на мать с нежностью и извинился за задержку. И хотя ему было уже почти сорок, он чувствовал себя школьником, вернувшимся с тайного свидания. Володя знал, что сегодня ему простится все, и от этого было легко и весело на душе: он понимал, что такое состояние бывает раз в жизни и возможно больше никогда не повторится, поэтому мечтал, чтобы этот день никогда не заканчивался, а это состояние внутреннего полета длилось и длилось. Но, к удивлению Володи, это волшебное состояние не прошло ни на следующий день, ни через неделю, ни даже через месяц. Весь мир казался ему теперь совсем другим, ярким, новым и удивительным. С Надей они встречались раз в неделю в том самом ресторанчике, который когда-то впервые приютил их. И теперь Володе казалось, что только здесь он может испытывать то ощущение легкости и доверия, которое испытал в день открытия своей персональной выставки.

Правда, однажды он все-таки испытал панику и смятение, когда чуть раньше назначенного времени подошел к ресторану и увидел на дверях табличку с беспристрастной надписью «Closet». Но вскоре подошла Надя и, ничуть не смутившись, предложила для разнообразия зайти в другой ресторан, добавив, что он может быть как хуже этого, так и намного лучше, и, если не попробовать – никогда не узнаешь. Тем вечером они ужинали в ресторане с романтическим названием «Для двоих». Ресторан выбрала Надя из трех расположенных рядом и не ошиблась: кухня была превосходной, музыка приглушенной, а публика интеллигентной. Володя заметил, что Надежда обладает каким-то животным, кошачьим, чутьем на подходящие для них пространства, и всегда доверял ее выбору. В следующий раз их любимый ресторан был открыт, и они больше не экспериментировали. Продолжение своей истории Володя рассказывал уже там. Надя, даже спустя месяц, слушала его с тем же вниманием, как и в тот первый вечер, разве только к проницательности ее взгляда добавилась какая-то тихая нежность, которую ей приходилось, словно стряхивать с себя, чтобы ответить на телефонный звонок или вопрос официанта.

Спустя несколько встреч, ночью, пытаясь заснуть после напряженной работы над новой картиной, Володя вдруг осознал, что так ничего и не узнал о новой знакомой. Но успел рассказать ей почти всю свою жизнь, чего не делал никогда и ни с кем, даже со Светой. Сама Надя никогда не рассказывала ничего о себе и даже не давала повода подвести к этому разговор. Она словно держала в руках невидимые нити, управляя которыми могла развернуть разговор туда, куда хотела или вовсе закончить его. Володя даже испытал занывшее под ложечкой чувство вины, что совсем не интересуется жизнью Нади и успокоил его только тем, что обещал в следующий раз спросить о ее жизни. В остальном Володя пребывал в том счастливом периоде жизни, когда удается все, за что бы он ни брался. Работалось легко, картины писались одна за другой. Володя с нетерпением заканчивал текущую работу, потому что в голове уже созрела идея следующей. В школе тоже все шло неплохо: теперь ему казалось легко выполнимым все, что раньше вгоняло в тоску и уныние: и очередная проверка пожарников, и необходимость чинить прохудившуюся крышу, и даже каждый ученик радовал так, будто он и был тем долгожданным и единственным. Он впервые заметил, что все дети разные, и в этой разности - их огромная сила. Что не получается у одного, легко дается другому. А значит, каждый пришел в этот мир для своего дела, и искусство будет жить, пока все мы будем разными.

Володя так привык к своему счастливому состоянию, что перестал испытывать опасения, что оно может в один миг испариться. Напротив, расхрабрился и шел по жизни, держа подбородок на том месте, где раньше был кончик его носа.

Но однажды Надя без предупреждения не появилась в ресторанчике в их обычное время. Он прождал ее два часа. Выпил два чайника имбирного чая и поплелся домой. Сам звонить ей он не решался, может, от того, что так ничего и не узнал о ее личной жизни и боялся помешать. Пока она сама не позвонила ему, чтобы все объяснить и извиниться, Володя пережил в свернутом виде весь обратный процесс восхождения на эмоциональную вершину недавнего равновесия. Тревога и сомнения в себе почти сбросили его в пропасть внутренней неуютности и пустоты, из которых он выбирался столько времени. За этот час он перебрал в голове все случившиеся с ним неудачи и оплошности, главной из которых была неудачная женитьба - его проект, с которым он не справился. Остальное было мелочами: однажды не смог подтянуться на турнике во время физкультуры. Зато потом несколько дней тренировался во дворе, пока не освоил этот трюк – очень нужна была пятерка по физкультуре. Или еще однажды, когда мама послала его семилетнего за хлебом, ему недодали сдачу. Антонина Петровна рассердилась и в сердцах бросила: «Видят, что маленький и ничего не понимает, вот и воспользовались, бессовестные!» Вове стало особенно обидно от этих слов. Даже обиднее, чем от факта недостачи. Сам он тогда решил, что продавщица просто ошиблась и вовсе не имела злого умысла обмануть его, на том и успокоился. Но сейчас все эти жизненные шероховатости обретали огромный размер, как тени, неудачно подсвеченные фонариком. «Как хрупка гармония», - подумалось в тот вечер Володе.

Спустя месяц Володя наконец решился спросить у Надежды о ней самой. Надя поначалу даже растерялась, словно не была готова к такому вопросу. И призналась, что никто до этого ничего про нее саму не спрашивал. Отчего-то тяжело вздохнула и по-простому, без стремления что-либо приукрасить рассказала за один вечер всю свою жизнь. Оказалось, что их с Володей биографии были очень похожи. Или, точнее сказать, зеркально похожи, но не полной противоположностью, а фрагментами от этого, если наложить истории их жизни одну на другую, получится сложный и замысловатый узор, как в калейдоскопе, когда присутствие зеркала превращает простые геометрические фигуры в многоэлементную систему.

Надюша тоже родилась в семье учителей, только не физиков, а ИЗО и черчения, каким был сейчас Володя.

- значит, ты пошутила, что не разбираешься в картинах?

- нет – это правда. Книгами по искусству были заставлены все полки книжных стеллажей. Я в них ничего не понимала – шрифт был мелкий, а картинки отчего-то плохо пахли какой-то химией, и я не любила эти книги. Они годились разве что на строительство домиков для пупсиков и зверюшек, и то были тяжелыми и падали в самый неподходящий момент, обрушивая работу нескольких часов. Да и мама вечно ругалась, когда я брала эти книги в руки: «Ты знаешь, какие они редкие? Какие дорогие? Ты в них ничего не понимаешь – поставь на место и больше не трогай!» А родительские наброски, этюды и эскизы еще со студенческих времен валялись на дачной веранде, и я к ним настолько привыкла, как к узору на обоях, что не замечала. На масляные краски у меня была аллергия. А когда однажды я открыла родительский этюдник и обнаружила коробочку с яркими мелками и решила порисовать, они один за другим ломались и крошились в моих руках. Мне снова попало за то, что я испортила редкий набор пастели. Поэтому художественное искусство меня не умиляет. В музеях я быстро утомляюсь: мне хочется сначала сесть, потом что-то съесть, потом попить, а потом спать. Но всего этого в музеях нельзя, поэтому я не хожу туда, где не могу быть самой собой.

- как же ты пришла ко мне на выставку? Как выдержала?

- я пришла к тебе, а не на выставку. Ты мне сразу чем-то очень понравился. Ты был очень искренним. Тебя, как ребенка, радовало это событие, и ты хотел разделить эту радость со всеми, но всем было не до тебя. Они рассматривали твои картины. Ты был так одинок среди своих работ, что мне захотелось принести весь мир прямо к тебе, чтобы он выслушал тебя, и чтобы ты мог рассказать ему то, что давно копилось на сердце.

А потом я прочитала в буклете твою творческую биографию, и мне стало любопытно, каково это иметь все пятерки в Дипломе. Когда я училась в школе, круглые отличники казались мне людьми странными и очень скучными! Как можно одинаково любить все предметы подряд? А если не любить, то как вообще ими можно заниматься, без любви?

- учеба – это не поле для любви. Я не думал о том, что люблю, а что – нет. Просто учился, потому что было надо!

- кому надо?

- ну, не знаю, наверное, мне, для будущего, чтобы маму радовать. А ты что была троечницей, спросил он, прищурившись, словно приготовился к удару. Раньше он никогда бы не решился на такую прямолинейность, но с Надей ему было легко – он знал, что она поймет правильно любой его вопрос и не обидится.

- нет, учиться я очень любила. Но иметь пятерки по всем предметам было моей невоплощенной мечтой. Мне тоже очень хотелось порадовать маму, но все время что-то мешало: то один предмет торчал с четверкой, то одна из дисциплин подводила. Если преподаватель нарушал правила установленного мной нравственного барометра, я не могла со всей душой погружаться в его предмет и, словно назло ему, допускала какую-нибудь маленькую неточность, и об итоговой пятерке можно было забыть. Но таких преподавателей было мало. Зато другие предметы я обожала всей душой и получала только пятерки. Вот такая история.

- то есть, ты перевоспитывала педагогов собственными оценками?

- получается – так, - сказала она и засмеялась над своей наивностью.

- а почему ты стала химиком, как тебе в голову пришла такая идея

- о, это еще в школе! Когда мы начали изучать неорганическую химию, учительница достала из стеклянного лабораторного стеллажа разноцветную пластиковую модель sp3 гибридизации. До этого я спокойно относилась к химии – предмет как предмет, но с того урока я просто влюбилась в эту науку, она казалась мне такой могущественной! Это целый невидимый мир. Все видят столы, стулья, дома и горы, а химик - красивейший трехмерный фильм, где все движется, вращается и живет своей продуманной гармоничной жизнью. Это удивительно красивейшая система! Без этой системы художник не напишет ни одной картины!

- но ведь есть еще другой невидимый мир, где всем управляет не только формула гибридизаций, а какой-то более универсальный закон. Закон самой жизни. Или Бог.

- мы не видели Бога, поэтому не можем знать его химическую формулу. Закон жизни – согласна, может управляться идеей, а не материей. Но закон смерти все-таки вписан в Таблицу Менделеева – в этом я уверена.

В тот вечер они еще долго дискутировали по вопросам, в которых их взгляды различались, взаимно отражаясь, выстраивались в зеркальную галерею, дробя и умножая по пути возникающие смыслы. До этого каждый из них даже не догадался бы подумать о чем-то само собой разумеющемся для другого и не добавил бы к своему узору новых фрагментов смысла, делающих узор уникальным и неповторимым.

В следующий раз Надя рассказывала, почему не пошла в аспирантуру, хотя ее так долго уговаривали, обещая блестящее будущее, а предпочла скромную должность химика-технолога на небольшом производственном предприятии. Она, как и Володя в первый вечер, то останавливалась на каких-то эпизодах очень подробно, то проскакивала целые десятилетия своей жизни одним прыжком. Володя понял одно: науку Надя не любила за далекое от реальности теоретизирование и скуку, а всегда выбирала что-то близкое к жизни. И обещала себе работать только на предприятии, выпускающем новую продукцию, а не занимающемся перепродажей. В некоторых вопросах Надя была особенно принципиальна.

В тот вечер, когда по какой-то причине, которую Надя так и не назвала, она не смогла прийти в заветное кафе, когда Вовина уверенность в себе пошатнулась, он испугался, что однажды Надя перестанет приходить к нему, и все закончится. В ту ночь он не мог работать и не мог уснуть. Он перебирал в голове все возможные сценарии, пытаясь построить оптимальный, чтобы никогда больше не потерять свою Надежду.

К утру он, наконец, принял решение. Он решил, что им с Надей просто нужно быть вместе. Всегда вместе: днем и ночью, зимой и летом, в богатстве и бедности, в болезни и здравии и далее по списку. Он вдруг ясно увидел, что Надя только и ждет от него решительных мужских действий, а он-то, глупый, даже не догадывался, а был занят только собственными проектами и картинами. Он вспомнил Светлану, и мурашки побежали по спине от мысли, что из-за своей нерешительности и мужской нечуткости он снова допустит ошибку и второй раз потеряет обретенную гармонию. За эти месяцы Володя уже хорошо чувствовал Надин характер, знал, что ей нравится, а к чему она равнодушна. Последняя категория была очень малочисленной. Надя любила жизнь во всех ее природных проявлениях: она наслаждалась разными вкусовыми ощущениями, любила самые диковинные и экзотические блюда, любила красивую одежду и дорогие натуральные ткани, она замечала, когда они останавливались под цветущей яблоней, что воробей хромает на правую лапку. При этом она перевоплощалась в то состояние, о котором рассказывала, а потом пластично выходила из него и перетекала в другое. «Наверное, из нее получилась бы талантливая актриса», - подумал как-то Володя и даже поделился этой мыслью с Надей. Но Надя категорично заявила, что терпеть не может актеров: «Их жизнь – фикция, они все время в маске, всегда хотят быть кем-то другим».

- но у тебя здорово получается перевоплощаться!

- я не перевоплощаюсь – я это проживаю на самом деле. А актер должен проживать тогда, когда пора выходить на сцену. Я так не хочу - Надя капризно сложила губки.

Надя стала для Володи чем-то очень большим и важным. Словно собрала в себе образы всех дорогих ему женщин, когда-либо встреченных на пути. Она принимала все его странные привычки и суеверия, как Антонина Петровна. Без прикрас говорила все, что думала о его работах и не играла словами, как Генриетта Марковна. Соглашалась на все его предложения, как бывшая жена. И приносила в его жизнь покой и гармонию, подобно истинной музе.

Но когда, подготовив трогательную речь, Володя заговорил о том, чтобы быть вместе, Надя вздохнула и сказала коротко: «К сожалению, это невозможно».

Володя будто опять увидел пустую тумбочку жены и впал в ступор. Он даже не решился задать естественный вопрос о причине, но Надя решила внести ясность сама. Оказалось, что она банально замужем. Муж тяжело болен, и она не может его оставить ни при каких обстоятельствах.

Почему же он не спросил ее раньше? – эта мысль метрономом тикала у Володи в голове. Ему казалось, если Надя не говорит на эту тему, значит, темы нет, и все обстоит именно так, как он представлял: она свободная счастливая женщина, которая послана ему судьбой, чтобы наградить за, за, за… За что его можно наградить такой женщиной, такой Надеждой? Почему-то принято всегда получать что-то ценное только в награду, а не просто так – для счастья?! Хорошо – вот хотя бы за его талант! Не просто так же ему отпущен этот дар «легкой кисти», как говорила о его работах незабвенная Генриетта Марковна. И если судьба дарит такой талант, она просто обязана подарить и того, с кем можно его разделить, напополам, как в детстве, чтобы вместе, чтобы было весело, чтобы дорога в школу пролетала незаметно, чтобы смеяться и бежать вперед вприпрыжку.

Он опустил голову вниз и посмотрел себе под ноги туда, куда за пять минут упали все его разбитые надежды.

Надя поняла, что погорячилась, что в таких вещах прямолинейность неуместна. И, желая смягчить ситуацию, принялась успокаивать почти как Антонина Петровна Федора Петровича:

- поверь, это даже к лучшему. Вот, например, у нас с мужем свободные отношения. Мы так решили. Чтобы у каждого оставался выбор. И если каждый раз он будет вновь выбирать меня, а я его, мы будем знать, что действительно нужны друг другу, без фальши и обмана. А фальшь я не люблю, ты знаешь. Но с ним знаем друг друга очень давно. А с тобой только познакомились! Представь, через некоторое время, когда ты будешь угадывать, что я скажу через минуту, через день, через месяц, через год, тебе станет скучно и ты захочешь уйти, но не решишься, потому что будешь думать, что обязан быть со мной, потому что когда-то дал слово, а ты всегда держишь слово. И мне будет жаль тебя, и будет жаль себя. И тогда мне придется уйти первой. А это грустно. Пусть лучше все останется так, как сейчас.

Владимир молчал. Лицо его потемнело. Между бровями обозначилась одинокая вертикальная складка. Повисла пауза.

- я подумал и решил: нам не стоит больше встречаться. Мне нужно всё или ничего! Ты - моя ненаписанная картина. Единственная и неповторимая. Понимаешь, у каждого большого художника есть своя тайная, ненаписанная картина, которую он мечтает написать, но никогда не напишет. Потому, что если он ее напишет, она исчезнет из этой жизни, из реальности и станет искусством. А он не хочет ее потерять ни за что на свете. В ней вся его сила, вся его жизнь, весь ее смысл. Благодаря этой единственной ненаписанной картине он пишет десятки, сотни других картин. Она стоит за каждой его новой работой, просвечивает сквозь мертвые краски своим живым существом и никогда не воплощается полностью, до последней капли, никогда не переходи ни в один пейзаж, ни в один портрет. Мы никогда не будем вместе и никогда не расстанемся. Я буду писать тебя всю оставшуюся жизнь. Потому что ничего другого не умею, а это получается у меня лучше всего.

Сказав это, Владимир крепко обнял Надю за плечи и ушел не оглядываясь.

Утренний луч солнца был все настойчивее и настойчивее. «Неужели не даст выспаться», - медленно проползла сонная мысль в голове Вовика. Он еще раз сладко потянулся, еще нежнее обнял пуховую подругу и как ленивый кот повернулся на другой бок, чтобы солнечный луч не вмешивался в его жизнь. «Надо повесить непроницаемые шторы, - успел он подумать, прежде чем снова заснул, - вставать еще рано».

31.03.2020 17:35

Свидетельство о публикации №220040202329