Военное время

НАЧАЛО ВОЙНЫ

Перед войной, по рассказам моих родителей, жизнь постепенно налаживалась: отменили карточки, в магазинах можно было купить всё необходимое.

Разговоры о том, что воевать с немцами всё равно придётся, шли давно. Правда, был заключён торговый договор и пакт о ненападении.

И вдруг, 22 июня 1941 года, всё изменилось.

Сначала никто не понял, что это очень серьёзно, ведь нам по радио и в газетах твердили:

«Мы будем бить врага на его территории!», а получилось, что он дошёл аж до Москвы.

Отца на третий день войны призвали в армию, а через неделю, при бомбёжке его ранило в ногу. Это его и спасло; часть, с которой начинал воевать отец, почти вся погибла.

Через месяц, после ранения, отец уже возил на своей полуторке снаряды и бензин на передовую. До конца войны он так и ездил на полуторке, правда за всю войну потерял три машины; их разбомбило во время налёта фашистской авиации.

Полуторка – это небольшая грузовая машина, 1.5 тонны грузоподъёмности, очень проста в устройстве, её можно было ремонтировать в полевых условиях. Кабина была деревянная, она не отапливалась; представляю, как там было холодно зимой. В радиатор заливалась простая вода и каждый день её надо было сливать, иначе вода ночью замёрзнет и разорвёт мотор. Утром, чтобы завести машину, нужно было где-то достать горячей воды, а где её взять, но как-то приспосабливались. Не смотря на все эти недостатки, проходимость у полуторки была хорошая, что при наших дорогах очень важно, до появления американских Студебеккеров полуторка была самой востребованной машиной на фронте.

В начале войны немецкие самолёты господствовали в воздухе, они даже хулиганили; гонялись за отдельными машинами и даже людьми. Позже, отец рассказывал, что когда налетали «Мессершмидты» и атаковали колонну машин, все сразу разбегались кто куда, подальше от дороги. В кузове машин были снаряды или бензин и, в случае попадания, раздавался такой взрыв, что кругом ничего живого не оставалось. Отец говорил, что услышав вой «Мессеров», который отличался от звука наших самолётов, отбегал подальше от машины, бросался в какую-нибудь ямку, закрывал голову руками и молился, чтобы пронесло.

Интересно, что до войны отец был членом партии, активистом и не верил в Бога. Когда он женился в 1937 году, матушка уговаривала его венчаться, но он отказался. Когда я родился, 9 мая 1938 года, родители хотели назвать меня Володя, но бабушка замахала руками, запричитала:

«Что вы, что вы, Володя Вишняков, который в революцию сбросил крест с церкви села Черкутино» (видите, как долго народная память хранит имена порушителей нашей веры).

«Давайте назовём его Женечка.» - так меня и назвали.

Отец не разрешал, чтобы меня крестили, но мама с бабушкой, в тайне от отца, всё же крестили меня в Блоховской церкви.

Уже после войны, я заметил, что фронтовики неохотно рассказывали о войне. Мы, ребята, приставали с распросами, чтобы они вспомнили что-нибудь интересное, героическое; они отнекивались, старались отшутиться. Но все хвастались знанием немецкого языка и часто вставляли в разговор немецкие словечки.

Всё это было потом, а летом 1941-го года фашисты рвались к Москве. В городе началась паника; люди боялись, что немцы захватят столицу и многие стали уезжать на восток.

Матушка решила уехать со мной к себе на родину, во Владимирскую область. В деревне Юрино жила моя бабушка, мать отца; там же в соседней деревне Клементьево жили родители моей мамы.

В ДЕРЕВНЕ

Бабушка очень обрадовалась нашему приезду, она была уже старенькая, жила одна и её было трудно управляться с хозяйством. Мы устроились и мама сразу же стала работать в колхозе. Рабочих рук не хватало; мужчины все воевали, в деревне из мужиков осталось только двое; председатель колхоза Семён Иванович и тракторист Игнат. Были ещё старики, но очень пожилые.

Первый год в деревне я плохо помню, ведь мне было только три года; но меня всё интересовало, особенно скотина, которую я раньше не видел. Помню, стою я перед нашей огромной коровой, смотрю на неё снизу и сказать ничего не могу. Бабушка дала мне кусок чёрного хлеба, посыпанного солью, чтобы я скормил его корове. Она аккуратно его взяла хлеб губами, даже не дотронувшись до моих пальцев. Мне было страшновато, но покормив её несколько раз, перестал бояться. Когда я подходил, она наклонялась ко мне, я гладил её по голове и чесал между рогами. Овцы меня сами боялись; когда я входил к ним в хлев, они забивались в угол и с опаской глядели на меня. Каждое утро ходил с бабушкой собирать яички, которые снесли курочки; они лежали в гнезде беленькие, чистенькие. Бабушка складывала их в фартук, а я кормил кур, разбрасывая зерно из лукошка.

Но особенно меня удивляли лошади; они были такие большие и сильные. Однажды я увидел, как лошадь везёт огромную копну сена. На сене сидели двое ребят и сверху покрикивали на лошадь. Я был так поражён силой этой лошади, что долго стоял и смотрел ей вслед, открыв рот.

Собак в деревне было всего две-три; воровать не воровали, все в округи знали друг друга. Рассказывали, что до войны дома вообще не запирали. Уходя, припирали палочкой дверь; это означало, что дома никого нет и в избу не заходили. Запирать всё стали во время войны, когда в наших местах появились цыгане.

Мы приехали в деревню в августе. Мама с бабушкой много работали и в колхозе, и у себя на огороде. Надо было заготовить на зиму картошку, свёклу, морковку, репу; насолить огурцов и наквасить капусты. Впереди длинная и холодная зима; надо всё собрать, сохранить, чтобы запасов хватило до нового урожая.

Электричества в деревне не было. Спать ложились рано, вставали тоже как только рассветало, ужинали с керосиновой лампой.

Мы с мамой спали на русской печке, где лежали старые тулупы. Бабушка спала на лежанке, пристроенной сбоку печки. За печкой был тёплый закут, куда в конце зимы переводили родившегося телёночка, чтобы он не замёрз в хлеву. Он был такой нежный, доверчивый, любил сосать мне палец, сильно втягивал его своими мягкими губами. Я убирал за ним, поил из бутылочки молоком, чесал за ушками.

Бабушка вставала очень рано, ещё было темно и я сквозь сон слышал, как она урывается ухватами. Нужно было приготовить еду нам на целый день, так же она варила огромный чугун со свёклой и картошкой для коровы.

Мне очень нравились бабушкины пироги; большие как лапти, с начинкой из свежей капусты и яйцами. Съешь такой пирог с кружкой молока и сыт на весь день. Пекли вкусные румяные ватрушки с творогом; так что питались мы нормально.

Мясо ели редко, иногда рубили курицу, переставшую нести яйца. Поздней осенью резали барашка, экономили корма. Если у коровы рождался бычок, его тоже к зиме забивали. Резал скотину в деревне для всех Игнат и брал за работу печёнку. Чтобы сохранить мясо, его солили в кадках или зимой подвешивали в холодном чулане к потолку. А так все ели постную пищу, а чтобы были посытнее суп и щи – забеливали молоком. Мне очень нравилась «мятушка» - это когда горячую, варёную картошку разминали и заливали холодным молоком, очень вкусно.

Тогда в деревне магазинов не было; люди жили тем, что соберут со своего огорода и что заработают в колхозе.

Денег в колхозе за работу не платили, а люди работали за трудодни. Трудодни – это когда колхозник проработал в поле целый день, ему бригадир ставил в тетрадку палочку. И вот осенью, собрали весь урожай, что положено сдали государству. А что оставалось, делили на все заработанные палочки и кто сколько заработал трудодней, получал рожь и пшеницу. Зерно мололи на мельнице и из этой муки дома пекли хлеб и пироги. Так же поступали и с сеном; большую часть заготовленного сена оставляли на корм колхозного стада, а остальное делили по домам.

Корова в деревне была настоящей кормилицей: молоко, сметана, творог, масло, мясо. В каждом доме была корова, даже одинокие старушки и те держали корову (правда колхоз им помогал сеном и соломой). У нас была бело-рыжая корова Зорька: дородная, крупная, с огромным выменем. Она давала по ведру молока за одну дойку. Когда молоко процеживали, разливали по крынкам, бабушка давала мне кружку тёплого, парного молока, которое казалось мне даже сладким. Я выпивал всю кружку до донышка, вытирал рот рукавом и бежал играть с ребятами.

Хлеб все пекли сами, у нас это было так: вечером бабушка готовила опару, ставила её на тёплую печку, чтобы она к утру поднялась. Утром, когда протопится печка, бабушка наполняла тестом специальные плошки, гусиным пером смазывала верхушку маслом и ставила в горячую печку. Когда хлеб пёкся, над плашкой поднималась поджаристая, аппетитная корочка, которую я всегда съедал сам. До сих пор помню вкус этого домашнего хлеба, а ещё с парным молоком – просто объедение.

Еда у нас была самая простая: в основном ели картошку, гречневую кашу, суп, щи. Также питались и все в деревне.

Однажды ночью, осенью 1941 года, когда все спали, раздался страшный взрыв; задрожали стёкла, даже дом качнуло. Все вскочили, такой сильный взрыв в нашей местности; все сбились в кучу, каждый высказывал свои предположения. Взрыв раздался со стороны поля, где пахал Игнат, но что там могло взорваться, пока обсуждали, приехал на тракторе Игнат и рассказал, что произошло:

«Я пахал, слышу летит самолёт, думал наш, немецкие лётчики к нам не залетали. Самолёт стал снижаться и тут я увидел на крыльях кресты. Пролетая надо мной лётчик сбросил бомбу, но она взорвалась в стороне от трактора. От взрыва у меня заложило уши, мотор заглох, а я долго сидел и не мог оклематься. Потом завёл трактор и приехал в деревню».

На утро все ребятишки побежали смотреть, что же там натворила бомба. Посреди поля от взрыва образовалась глубокая яма, позже она заполнилась водой, заросла кустарником и была единственным напоминанием о войне в наших краях.

Несколько дней все обсуждали это событие. Моя бабушка предложила: «Давайте на ночь подставлять под потолок табуретки, если бомба упадёт, то не так нас придавит».

Все посмеялись над этим предложением.

ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ

К весне 1942 года всё, что заготовили с осени, подъели.

Солёные огурцы и квашенная капуста тоже закончились. Но организм требовал витаминов и как только начала зеленеть травка, мы, пацаны, ходили и высматривали, что бы такое пожевать, но ничего съедобного пока не росло.

Первым и по-настоящему съедобным стал щавель. Вытянутые, зелёненькие листочки, с приятной кислинкой, наполняли рот свежим ароматом. Мы собирали и ели его охапками, но он быстро перерастал, становился жёстким и несъедобным, его уже называли «конским щавелем». Больше ничего съедобного в начале лета не было.

Проблема была со сладким. Пчёл в нашей деревне никто не держал. Самым вкусным для меня были морковка и репка, я грыз их с удовольствием. А самое сладкое, что я тогда пробовал, была пареная репа. Она действительно была сладкой. Правда, во время вечернего чая, бабушка выдавала кусочек очень крепкого, колотого сахара, но этого конечно было мало. Конфет за всё время моего житья в деревне я не видел.

В конце июня на южном склоне оврага стала поспевать дикая клубника. Мы собирали и ели эти маленькие, зелёные, чуть начинавшие краснеть ягодки.

В начале июля стала поспевать земляника – царская ягода для нашей местности. Наберёшь горсть ягод и в рот, чувствуешь, как эта сладость растекается во рту, даже закрываешь глаза от удовольствия. Землянику ходили собирать в наш лесок, недалеко от деревни, где её много росло на полянах. Привязывали к стеклянным банкам верёвочки, вешали на шею и шли в лес. Моя бабушка всегда брала с собой крынку, привязав к ней ручку. Крынка была большая, почти два литра, но бабушка ухитрялась набрать её полную. Хотя лет ей уже было много, она собирала ягоды очень сноровисто и деликатно. После того, как она соберёт на одном месте землянику, она обязательно расправит зелёный ягодник и приговаривает:

«Чтобы здесь ещё выросли ягодки».

Собирать землянику очень трудно: надо её найти, наклониться и аккуратно сорвать, как говаривали в деревне:

«Каждой ягодке поклониться нужно».

Землянику в деревне редко называли земляникой, всегда говорили просто «ягода».

«Пошли за ягодами» - это значит, пошли за земляникой.

Я ходил за ягодами с кружкой. Самое трудное и нудное было начала. Хотелось, чтобы ягоды скорее покрыли донышко, а оно всё не покрывалось и не покрывалось. Когда донышко всё же покрывалось, кажется кружка стала наполняться быстрее. Все ребята это знали и старались первыми покрыть ягодами донышко, даже кричали:

«А у меня покрылось!» - кричал один, потом другой, а у кого долго не покрывалось донышко – молчали. Землянику собирали добросовестно, редко кто клал ягоду в рот. Набирали полные посудины, кто с чем пришёл; а кто не добрал, тому быстренько помогали.

ГУСЬ

В деревне я подружился с приятелем, немного младше меня. Он всем говорил, что его нашли в горохе, так его и прозвали, Горох. Старшим было не до нас, они много работали в колхозе, а мы были предоставлены сами себе. Правда, старались помогать: загоняли во двор корову и овец, ворошили траву во время сенокоса, а в основном бегали по улице и играли в войну; наши против немцев. При разделении, кто за кого будет воевать, никто не хотел быть фашистом, приходилось выбирать при помощи считалочки: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, всё равно тебе водить».

Вырезали себе деревянные сабли и лихо рубили крапиву. Бегали по всей деревне, прятались в кустах терновника, бились саблями и кричали «Ура!». Побеждали всегда наши.

И вот как-то пробегали мы с приятелем мимо крайней избы, нас окликнула бабка Секлетея и попросила зарубить ей гуся, она боялась вида крови. Мы с Горохом никогда никого не рубили и растерялись. «Вы же мужики» - подзадорила она нас, и мы приободрились. Показала нам где топор, дала гуся, а сама ушла в избу. Горох держал гуся, положив его голову на чурбак. Я взял топор, поднял, закрыл глаза и ударил.

Шея у гуся длинная и я даже с закрытыми глазами не промахнулся.

Гусь рванулся из всей силы, приятель не смог удержать его и судорожно взмахивая крыльями, гусь полетел со двора без головы. Мы смотрели ему вслед, а он всё летел и летел и упал где-то далеко в поле. Вышла хозяйка, а на чурбаке одна гусиная голова лежит.

- «А где же гусь?» - спросила она.

- «Он улетел» - растерянно ответил я.

Потом мы долго искали гуся, но так и не нашли; наверное его утащила лиса, их много ходило вокруг деревни.

Видно этот случай повлиял на меня; за всю жизнь я так и не смог зарубить даже курицу.

Спустя много лет мы приехали к нашим приятелям в деревню.

Хозяйка попросила меня зарубить петуха. Я сразу же вспомнил историю про гуся, но хозяйка настаивала. Дала мне в руки петуха, принесла топор. Я положил его голову на пенёк, а он не моргая смотрел на меня прищуренным глазом. Перья на шее петуха переливались перламутром и я подумал, что сейчас нарушу эту красоту и запачкаю кровью. Я отбросил топор, отпустил петуха и ушёл на речку. Когда я вернулся, оказалось, что соседская бабушка оттяпала голову этому петуху.

Но есть его я так и не смог.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Но не всегда колхозники работали. Правда, я не помню, чтобы праздновали дни рождения или отмечали советские праздники, как 1 мая или 7 ноября. Иногда у кого-нибудь собирались, выпивали немного, пели русские песни. Потом вспоминали своих мужиков, как они там на фронте, грустнели и потихоньку расходились.

Престольный праздник для нашей округи был Петров день. Празднование проходило каждый год 29 июня, в селе Черкутино, в четырёх километрах от нашей деревни. К празднику готовились заранее: доставали свою лучшую одежду, стирали, гладили.

На праздник все шли нарядные и босиком; женщины несли в руках туфли, а мужики и ребята несли ботинки с завязанными шнурками на плече. Носков летом не носили, хотя во всех домах вязали носки из шерсти, но это для зимы.

Подходя к селу, садились на траву, обувались на босу ногу, приводили себя в порядок и шли на гулянье.

Празднование проходило в селе Черкутино, где стояла церковь. Правда, она была разрушена: сброшен крест, снесена колокольня, куда-то делись иконы, роспись опала. В помещении церкви устроили склад, куда осенью свозили картошку, свёклу, капусту.

Гулянье проходило так: нарядные женщины и девчонки ходили вокруг церкви, похваляясь своими нарядами. Мы, пацаны, держались поближе к мужикам, которые сидели на валявшихся тут брёвнах. Они курили, беседовали, любовались нарядами женщин. Когда подходил ещё кто-то, он обязательно здоровался за руку со всеми сидевшими мужиками. Иногда мужчины отходили в сторонку, возвращаясь довольные; все понимали, уходили выпивать.

Постепенно хождение вокруг церкви прекращалось; женщины сбивались кучками, обсуждали наряды, вспоминали мужей, воевавших на фронте, жаловались на тяжёлую жизнь. Мальчишки бегали вокруг компаний, дразнили девчонок и баловались.

Мужики тоже собирались группами, говорили в основном о работе. Иногда выпившие начинали спорить и это кончалось дракой. Женщины начинали громко кричать:

« Как не стыдно, в святой праздник!».

Мужики разнимали дерущихся, всё успокаивалось и гулянье продолжалось.

К вечеру начинали расходиться; первыми уходили те, чья деревня была далеко, потом и все остальные. Стали собираться и мы, юрьинские, вышли из села, разулись и пошли домой.

Праздник кончился и надо опять втягиваться в работу. Потом ещё долго вспоминали гулянье: кто как был одет, кто с кем подрался. Это и была пища для разговоров.

В ГОСТЯХ

Иногда мы с мамой ходили в соседней село Клементьево, к моим бабушке и дедушке, родителям мамы. Дед Кузьма, хоть и прихварывал, но был ещё крепкий старик и держал дом в строгости.

Он был искусным кузнецом и до революции они жили очень богато. Был огромный дом-пятистенок, большое хозяйство; держали лошадей, коров, стадо овец и различную птицу. После революции деда раскулачили; всё отобрали, хотели выселить из деревни в Сибирь. Но так как кузнец в деревне был просто необходим, его и семью оставили жить в своей деревне.

Помню мой первый обед у дедушки. Все сидели вокруг стола, посреди стояла большая миска со щами. У каждого была деревянная ложка, довольно глубокая, с красивой резной ручкой. Дед первым пробовал щи, за ним по очереди начинали есть остальные. Каждому отрезали большой ломоть хлеба, и, чтобы не капать на стол, под ложку подставляли хлеб. Сначала хлебали только жижу; мясо, нарезанное кусочками, лежало на дне. Брать его можно было только тогда, когда дед постучит по миске и первым возьмёт кусок мяса. Я этого не знал и раньше времени прихватил кусочек и сразу же получил от еда ложкой по лбу. Никто ничего не сказал, все только улыбались и продолжали есть. Когда съели щи, все облизали ложки и положили их на стол (вилками тогда не пользовались), на второе была жареная картошка с салом в огромной сковородке. Вечером пили чай из большого самовара, который гордо возвышался на столе. Чай разливала бабушка и выдавала каждому по кусочку очень крепкого сахара, который кололи специальными щипчиками. Этого кусочка должно было хватить до конца чаепития. Чай был очень горячий и его пили с блюдечка, держа блюдечко на растопыренной ладошке. Дули на чай, чтобы остудить и громко прихлёбывали.

На следующий день мы с мамой ушли к себе домой в деревню Юрино.

СЕНОКОС

Начало июля – время сенокоса; трава выросла выше меня, в лугах стоял такой терпкий аромат, что даже голова кружилась. В июле, в основном стоит жаркая погода, редко когда идут дожди, а если зарядят, то просто беда: не насушишь на зиму сена, скотину нечем будет кормить.

Наш председатель, Семён Иванович, сам косил траву сенокосилкой. Запрягал в неё двух лошадей и очень рано утром, ещё только рассветало, выезжал на луг и косил, пока не высохнет роса.

В середине дня вся деревня, как говорится, «и стар и млад», с граблями выходили на луг ворошить траву. Женщины были одеты в разноцветные ситцевые сарафаны и выглядели очень красиво. Эта работа, физически лёгкая, чистая, всех радовала; люди работали весело с шуточками, с подковырками.

У меня тоже были маленькие грабельки, я ворошил траву рядом с мамой и чувствовал себя настоящим работником. К вечеру все опять собирались на лугу, сгребать подсохшую траву в валки. На утро валки ворошили, разбрасывая траву тонким слоем, чтобы она скорее сохла.

Семён Иванович к этому времени уже накосил новой травы, её тоже надо было разворошить. Все старались поскорее высушить траву, пока стояла хорошая погода и не было дождей.

Когда трава высыхала, её сгребали в кучки и ребята на телегах свозили сено к месту, где решили закладывать стог. Его ставили поближе к деревне, чтобы зимой было удобнее возить сено на скотный двор.

Выбирали место, определяли размеры стога и стали складывать сено. Стог постепенно рос, делался всё выше. Наверху работали две женщины с вилами. Они выравнивали бросаемое им сено, утаптывали его, чтобы оно лежало плотно и ровно.

Когда стог вырос настолько, что простыми вилами уже нельзя было добросить сено наверх, тогда наш тракторист Игнат, здоровенный парень, брал специальные, треугольные вилы с очень длинной рукояткой. Он поднимал на вилы целую копну сена и перебирал руками черенок, поднимая сено наверх. Стог рос и женщины наверху постепенно закругляли его. Когда осенью пойдут дожди, вода должна скатываться со стога на землю, а не проникать внутрь.

Наконец стог окончательно закруглялся и наверху оставалась одна, самая бойкая женщина в деревне – Варвара. Она закругляла стог, утаптывала сильно верхушку, чтобы не сдуло ветром, и сбрасывала вилы. Стог получился высокий, с закруглённой верхушкой и выглядел красивым. Варвара садилась и скатывалась по стогу вниз, платье у неё задиралось, все хохотали. Внизу её ловил Игнат, она падали и тут же устраивали кучу малу. Все радовались завершению очень нужного дела. Таких стогов ставили несколько, чтобы сена хватило до весны.

Позже, когда сжинали пшеницу и рожь, из соломы складывали такие же стога, только намного больше. Солома шла в основном на подстилку скоту, но когда в конце зимы не хватало сена, кормили скотину соломой, хотя ела она её очень неохотно.

НАЛОГ

Август – благодатная пора; изобилие ягод, орехов, грибов, успевай только собирать и заготавливать впрок. В конце лета ребята собирали и ели терновник, крыжовник, маленькие яблочки. Всё было такое кислое, даже скулы сводило.

Садов у нас в деревне ни у кого не было; росли в огороде две-три яблони, немного кустов крыжовника и смородины.

Летом 1942 года вышел закон, что надо платить налог за каждую яблоню, куст смородины и крыжовника, для всех это было неожиданно.

Председатель со счетоводом обошли все дворы, переписали, что у кого растёт из яблонь и кустов, и определили сумму налога. Сумма вышла приличная – яблони и кусты этого не стоили.

Денег в колхозе не платили, налоги собирали натурой: яичками, молоком, молоком, мясом.

Бабы на собрании возмущались новым налогом. Кричали, что это безобразие, некоторые в сердцах пошли и вырубили кусты и яблони. Их потом оштрафовали, всех предупредили: если кто ещё раз так сделает, то посадят в тюрьму.

Но наш народ мастак на выдумки; стали втихаря поливать корни кустов и яблонь кипятком. Весной приводили председателя и показывали:

«Вот, засохли, наверное от мороза».

А зимы тогда действительно были студёные.

Так к концу войны в деревне почти совсем не осталось ни кустов, ни яблонь.

ПРУДЫ

В нашей деревне было два пруда: один посреди деревни, довольно глубокий. Все купались в этом пруду, полоскали бельё, а когда вечером пригоняли скотину, всё стадо сразу же шло к пруду. Коровы, овцы, козы заходили по колено в воду и долго пили. Все ребята к этому времени собирались у пруда и ждали, когда скотина напьётся. Я с ужасом смотрел, как вода убывает прямо на глазах и боялся, что они выпьют всю воду из пруда. Напившись, скотина громко отфыркивалась и неторопливо расходилась по дворам, подгоняемая ребятами.

В этом пруду я научился плавать по-собачьи; так в деревне плавали почти все, некоторые, правда, умели саженками.

С крутого берега пруда прыгали в воду солдатиком или бомбочкой – это когда коленки руками прижимались к животу, и ты с громким плеском плюхаешься в воду, поднимая веер брызг.

Ребята купались голышом, мужчины в подштанниках. Девчонки и женщины купались в длинных рубашках: о купальниках тогда и не слыхали.

Другой пруд был на краю деревни: он был не глубокий и весь заросший ивняком, из прутьев которого плели корзины и коробицы; там же водилась рыба. На удочку в деревне ловили только старики, у них ещё оставались крючки, купленные давно. У ребят крючков не было, и они ловили рыбу так: в каждом доме имелась коробица - это огромная корзина, сплетённая из прутьев ивы, в которой носили сено и солому. В этой корзине на дне было небольшое окошечко: когда собирались ловить рыбу, окошечко завязывали тряпочкой. Бродили по дну пруда, подсовывая корзинку под кусты, где прячется рыба; руку всегда держали на окошечке. Когда рыба попадала в корзинку, она начинала тыкаться в тряпочку, стараясь вырваться. Почувствовав рукой, что рыба попалась, быстро поднимаешь корзину вверх; вода выплёскивается, а рыба остаётся. Улов иногда был приличным.

ОРЕХИ

В нашем лесочке, недалеко от деревни, овраг был весь заросший орешником, длинные, ровные прутья очень подходили для удилища. У всех рыбаков удочки были только из орешника. Также из орешника мы делали себе палки. Срезали прут, определяли высоту. Палка должна была равняться высоте твоего плеча. Потом ручку палки украшали резьбой. Вырезали перочинным ножичком кофру на ручке: ромбиками, треугольничками, квадратиками. А после хвастались друг перед другом, у кого получилось красивее.

Почему-то ребята тогда очень любили хвастаться; нашёл что-то – кричит, заимел чего-то – сразу начинает хвалиться, другие аж зеленели от злости.

Я и за собой замечал: увидев у кого-нибудь что-то интересное, меня так и подмывало крикнуть:

- «А вот у меня…» - а похвастаться было и нечем.

И только после войны, уже в Москве, я стал избавляться от этой привычки.

Мечта всех деревенских мальчишек, иметь хороший складной ножик, который удобно носить в кармане. Он всегда был нужен: что-то срезать, постругать, почистить репку. Также мы играли в ножички; садились вокруг песчаной кучи и кидали ножик, чтобы он, перевернувшись несколько раз в воздухе, воткнулся лезвием в песок.

Но вернёмся к орехам.

Их в лесу было так много, что за ними ходили с мешками, привязывая их спереди за шею. Гранки орехов прятались в листве и глазами их особо не увидишь. А собирали их так: нагибали лозину и ощипывали её, перебирая руками снизу-вверх. Когда под руку попадался гранок, его срывали и клали в мешок. Гранки были разные по количеству орехов и мы радовались, когда попадался гранок в пять или шесть орехов. Сразу похвалялись, крича:

«А у меня пятёрик» или «А у меня шестёрик».

Я был ещё мал, поэтому бабушка нагибала лозу и мы вместе обирали её. Дома орехи лущили, подсушивали и убирали в мешочек, а зимой вечером садились и щёлкали орехи. У каждого на столе была маленькая ямочка, в неё клали орех и круглым камушком раскалывали его. Это вносило некоторое разнообразие в однообразное питание зимой.

В колхозе каждый год засевали большое поле горохом, на корм скоту. Когда горох поспевал, наливались зелёные стручки со сладкими горошинами, нас, пацанов, нельзя было отогнать от этого поля. Наш председатель, Семён Иванович, ругался, что мы топчем горох и его потом будет трудно косить. Но мы заходили с дальней стороны поля и объедались этой вкуснятиной, а также приносили домой полные за пазухи стручков. Когда горох созревал, горошины становились твёрдыми и были уже не такие вкусные, но мы всё равно ходили и собирали его. Я приносил домой полную за пазуху стручков, мы с бабушкой садились и лущили горох. Потом она его подсушивала на печке, ссыпала в мешочек и убирала до зимы. Зимой иногда варили «знаменитый» гороховый суп со свининой.

Конечно, все эти заготовки требовали больших усилий. Но если не лениться, то можно прожить зиму сытно и разнообразно питаясь.

ГРИБЫ

Около нашей деревни Юрино был небольшой лесок, заросший кустарником, а за грибами мы ходили километров за пять в большой лес под названием Дуброво. Собиралось полдеревни: взрослые, ребятишки и уходили на целый день. Брали с собой перекусить, в корзинках у каждого лежало: ломоть домашнего хлеба, головка лука, варёные яйца.

Во время войны развелось много волков, поэтому в лесу все громко перекликались, аукались, старались не выпускать друг друга из виду. Бабушка меня далеко от себя не отпускала, следила, чтобы я всегда был на виду. Собирали все съедобные грибы, но старались набирать побольше белых. Дома их сушили: брали противень, в него клали немного соломы, чтобы грибы не прилипали ко дну, сверху клали резаные белые грибы и ставили в тёплую русскую печку на ночь. Зимой делали домашнюю лапшу и варили очень вкусный суп с сушёными грибами.

Мне нравилось собирать грибы, бродя по лесу, я всё время спрашивал бабушку:

«А что это за гриб? А это?» - она объясняла, и я узнал всё про грибы, растущие в наших лесах.

Ходили по лесу целый день, особенно тяжела была обратная дорога; хотелось упасть на траву и долго лежать не двигаясь. Придя домой, сразу валился на кровать и засыпал. Просыпался от запаха жареных грибов с картошкой, садились за стол и тут только понимал, какую вкуснятину мы с бабушкой насобирали.

Это детское увлечение грибами я сохранил на всю жизнь. До сих пор с нетерпением жду осени, когда пойдут грибы. Это ни с чем несравнимое удовольствие бродить по лесу с корзинкой, вдыхая свежий осенний воздух и запах прелых листьев. Грибы тем и интересны, что их надо именно искать и всё равно они попадаются неожиданно. Не даром С.Т. Аксаков приравнивал собирание грибов к охоте:

«Смиренная это охота брать грибы».

Известно, что Аксаков написал две книги: «Заметки об ужении рыбы» и «Записки ружейного охотника». Но не каждый знает, что он также начал писать такую же книгу о грибах: «Замечания и наблюдения охотника брать грибы».

Получалась как бы трилогия – рыбалка, собственно охота и грибы, но про грибы он не успел написать.

Владимир Солоухин, большой любитель грибов, уроженец здешних мест и учившийся в школе села Черкутино, где учился мой отец, и я полгода посещал эту школу после войны, пока не уехал в Москву.

Так вот, Солоухин как бы продолжил записки Аксаков и написал книгу «Третья охота» про грибы наших лесов.

Я с интересом прочитал её и вот уже много лет перед каждым сезоном перечитываю, чтобы восстановить в памяти всю прелесть «грибной охоты».

Вспоминая детские годы, мы с женой купили дом в деревне Лужное Калужской области. Эти места славились обилием грибов и ягод. Недалеко от нашего дома, через небольшое польце, начинается лес, который я исходил вдоль и поперёк, и знаю, где какие грибы растут. Но каждый год они меня удивляют – неожиданно появляются там, где никогда и не росли.

Дочка моя Алёнка рано начала интересоваться грибами. В три года она уже ходила со мной по лесу осенью, когда опадает листва и вся земля в лесу как бы покрыта разноцветным ковром. Красные осиновые листья очень походили на подосиновики, её любимая присказка была: «Думала грибочек, а оказался листочек».

Бывали и так: я шёл впереди и нарочно не брал хорошие грибы, она мне выговаривала:

«Пап, ну что ты грибы пропускаешь?»

Она рано усвоила главный закон грибника:

«Не знаешь, какой это гриб – не бери» - один гриб погоды не сделает, а неприятностей может доставить много.

Своего внука Димку я стал брать с собой в лес, едва ему исполнилось два года. Сажал его на плечи, переносил через поле, а в лесу он уже бегал сам. Когда попадался гриб, я называл его, объяснял, хороший он или плохой. Как-то нам попался большой, красный в крапинку мухомор, я сказал, что этот гриб плохой и ударил его ногой. Димке так это понравилось, что он перестал искать хорошие грибы, а только высматривал мухоморы. Увидит, разбежится и изо всей силы его ногой, гриб разлетается в дребезги, а он хохочет. Осенью, когда высыпали опята, он бегал по лесу, выискивая пеньки, с выросшими на них грибами: увидит и кричит:

«Деда, иди сюда, здесь их много».

Мне оставалось только подходить и срезать опята в корзину.

Но давайте вернёмся в деревню Юрино Владимирской области.

КОЧЕРЫЖКИ

Зима в деревне очень длинная и суровая, чтобы пережить её надо осенью сделать серьёзные заготовки.

Картошка – после хлеба, второй по значимости продукт. Мне очень нравилась жаренная картошка, особенно вкусные хрустящие жарёнки. Так же варили картошку для скотины.

Свёкла в основном шла на корм скоту, но я помню очень вкусный борщ со сметаной.

Капуста тоже важный продукт, особенно в квашеном виде: она долго хранится, сохраняя все свои витамины.

Сеяли репу, которую грызли зимой, а также её парили в русской печке. Она становилась мягкой и очень сладкой. Репа была единственной сладостью, которой я лакомился в деревне.

Когда всё было собрано и убрано в подпол: мама с бабушкой приступали к квашенью капусты. Мне нравился этот процесс, я садился рядом и ждал, когда освободятся кочерыжки: чистил их и громко хрумкал. Кочан капусты разрезают на части, кладут в деревянное корытце и мама сечкой рубила капусту. Мелко резали морковку, и тут мне доставалось, что погрызть. Потом на стол высыпали рублёную капусту, смешивали с резаной морковкой, круто солили и складывали в большую деревянную бочку в подполе. На капусту клали круглую крышку, а на неё гнёт – тяжёлый камень, чтобы капуста дала сок.

Солили огурцы, которые хорошо сохраняются всю зиму и были вкусной приправой к различным кушаньям, а также незаменимой закуской к выпивке.

ПИСЬМА С ФРОНТА

Война до нашей деревне не дошла и мы имели смутное представление о ней. В деревне электричества не было, естественно не было и радио. Все новости о войне были или слухами или из писем, присылаемыми с фронта. Я как сейчас помню эти треугольнички без марки, с большим чёрным штампом. Обычно почтальон разносил письма днём. Если мы получали весточку от отца, то сразу письмо не читали; бабушка прятала его за икону Николая Угодника, висевшую в углу.

Вечером, когда все дела были закончены, мы мыли руки, чисто вытирали стол, ставили на него керосиновую лампу. Бабушка доставала письмо, передавала маме. Письмо было не запечатано, а просто сложено треугольничком. Мама начинала читать, бабушка слушала подперев щёку кулачком, а я представлял себе всех знакомых и родственников, которых отец перечислял в начале письма. Потом он спрашивал обо мне: подрос ли я, помогаю ли по дому, слушаюсь ли маму и бабушку. При этих словах бабушка всегда грозила мне пальцем (было за что), а мама улыбалась.

Отец спрашивал как дела в колхозе, много ли получили зерна на трудодни. О себе писал мало: воюет, очень по нам скучает. Иногда, какая-то строчка была густо зачёркнута чёрной краской. Мы строили догадки, что же там написано. Смотрели на свет, пытались соскоблить краску, но нож только рвал бумагу; так что прочитать зачёркнутое никак не удавалось.

Потом письмо перечитывали ещё раз, уже с комментариями, обсуждали каждую фразу и так несколько раз. На следующий день пересказывали содержание письма соседям; те в свою очередь делились своими новостями.

Старики вспоминали первую мировую войну, крякали, вздыхали и закуривали козьи ножки с крепчайшим табаком-самосадом. Женщины пытались представить, что же там на фронте происходит и волновались за жизнь своих близких.

Вечером мы доставали карандаши, бумагу и садились писать отцу ответ. Сначала я клал на чистый лист бумаги свою маленькую ладошку, мама аккуратно обводила её карандашом. Потом прямо по ладошке начинала писать:

«Во первых строках своего письма…» - далее передавала приветы от всех родных и знакомых. Писала о наших домашних и колхозных делах. О грустном старались не писать, чтобы не расстраивать отца и он мог спокойно воевать, зная, что у нас всё в порядке.

Если приходила похоронка, почтальон сначала разносил письма, а её оставлял напоследок, быстро отдавал и сразу же уходил, как бы чувствуя и себя немного виноватым.

Похоронок за войну было несколько, но мне запомнилась одна, её получила наша соседка Клава Семеонова, у которой было четверо детей. Она так дико закричала, что слышно было на всю деревню. Кричала она согнувшись пополам, раскачиваясь из стороны в сторону. Её дети стояли в сторонке, сбившись в кучку и не понимали, что с их мамой. Потом стали подходить женщины, пытались её успокоить.

Моя бабушка привела ребятишек Клавы к нам, усадила за стол, налила чаю и угостила ватрушками. Они сидели притихшие, пока не понимая, какая беда пришла к ним в дом. Вечером женщины загнали скотину, увели детей Клавы домой и уложили спать.

На следующий день Клава уже что-то делала по дому, но была как-то не в себе. От работы в колхозе её освободили.

Несколько дней в деревне было тихо, все говорили шёпотом и без надобности на улицу не выходили. Если кто-то встречал детей Клавы, теперь уже сирот, то гладил их по голове, вздыхал, но ничего не говорил.

ЛОШАДИ

В нашем колхозе было лошадей пятнадцать, некоторые с жеребятами: красивыми, стройными и очень резвыми. Они носили кругами, взбрыкивали, но всегда находились рядом со своей матерью, даже когда она была запряжена в телегу.

Отдельно от других находился жеребец, огромный, мощный. Его редко выпускали пастись, кормили на конюшне овсом. На нём иногда ездил верхом наш председатель, но я не помню, чтобы его запрягали в телегу.

Заведовал лошадьми дед Аким; до революции он был конюхом у барина, ухаживал за лошадьми и возил самого барина.

«А вот раньше…» - так всегда начинал рассказывать он, «Лошади у барина были самых лучших пород. За ними ухаживали, чистили, кормили отборным овсом. Когда барин собирался выезжать, я запрягал в коляску лучшую тройку лошадей. У коренного на дуге висел валдайский колокольчик, который при быстрой езде просто заливался. А какие были кареты: большие, нарядные, на ременных рессорах, коляски изящные, мягкие на ходу. А что сейчас? Нет ни карет, ни красивых колясок, остались одни телеги» - заканчивал он свой рассказ. Вздыхал, и, взмахнув рукой, замолкал. Потом сворачивал козью ножку, закуривал и смотрел куда-то вдаль, видно вспоминал что-то из той далёкой жизни. Мы тоже некоторое время сидели молча.

Лошадьми в основном занимались ребята, которые целыми днями пропадали на конюшне. Они кормили и поили лошадей, убирали за ними, запрягали, распрягали и катались верхом.

Летом лошадей на ночь выгоняли на луг пастись. Днём ребята натаскивали за околицу деревни хворосту, чтобы вечером разжечь костёр. Я вместе с моим другом Горохом помогали им, а они разрешали нам вечером посидеть у костра. Правда за это мы из дома должны были принести картошки и соли.

Вечером сидим вокруг потрескивающего костры, кругом темно, только виднеются силуэты лошадей, мирно пощипывающих травку. Когда костёр прогорал и оставалось много золы, мы закапывали в золу принесённую картошку. Она пеклась в горячей золе, покрывалась чёрной хрустящей корочкой. Выкатишь палочкой такую картофелину из золы, а она ещё горячая. Берёшь руками, и, чтобы не обжечься, перекидываешь её с ладони на ладонь, пока не остынет. Потом разломишь пополам, а внутри белая пропечённая мякоть, а если картошку ещё и посолить, ничего вкуснее не придумаешь.

Когда ешь, весь перепачкаешься от чёрной корочки картошки: рот, нос, руки – всё чёрное; показываем друг на друга пальцем и закатываемся от хохота. Нам с Горохом не разрешали долго сидеть у костра, и, съев картошку, мы в темноте бежали домой.

Меня всегда удивляло, как это лошади спят стоя. Они такие большие, тяжёлые, а ноги тонкие. За всю жизнь они никогда не ложатся; только к утру немного поваляются на траве, поднимая ноги и перекатываясь с боку на бок.

В четыре года я уже ездил с ребятами на телеге и они давали мне подержать вожжи. В пять лет доверяли править лошадьми. Помню, стою я на телеге, лихо раскручивая над головой вожжами и сердито басом покрикивая на лошадь.

Лошадей мы совсем не боялись; подлезали у них под брюхом, подходили сзади, не опасаясь, что она лягнёт. Только бы она не отдавила тебе копытом босую ногу; летом все в деревне ходили босяком. Все дороги были покрыты пылью, приятно было ходить по этой мягкой, тёплой пыли и глядеть, как она волнами расходится от твоих босых ног. Правда, если шёл дождь, вся пыль превращалась в грязь.

Всех ребят летом мучили цыпки: может от того, что ходили босиком, или от того, что редко мыли ноги, не знаю. Только ноги до колена покрывались язвочками, краснели и очень чесались. Бабушка иногда мыла мне ноги тёплой водой, мазала сметаной, но всё равно цыпки не проходили.

Но вернёмся к лошадям.

Ребята выдёргивали из хвоста лошадей длинные жёсткие волосы, сплетали из них косичку и привязывали к концу кнута. При стегании кнут оглушительно хлопал. Я тоже привязал к своему кнуту хлопушку из конского волоса и научился громко щёлкать. Правда, пока научился, часто при замахе попадал себе по уху. Было больно.

Мама не разрешала мне ездить на лошади верхом, боялась, что я упаду; но я потихоньку от неё стал учиться ездить верхом, сначала на самой смирной лошадке. Забрать на лошадь я не мог. Тогда за уздечку подводил её к телеге, залезал сначала на телегу, а с неё уже на лошадь. Ездили все без седла; я до сих пор нутром чувствую крепкий и жёсткий хребет на спине лошади, который набивал нам на попе болячку. А покататься верхом хотелось, болячка всё время сбивалась и ранка не заживала. Было очень больно, но мы приловчились ездить верхом, свесившись на один бок, зацепившись согнутой коленкой за хребет лошади.

ЗИМА В ДЕРЕВНЕ

Все дома в деревне построены по единому образцу, расположение жилых комнат и подсобного помещения вырабатывалось веками. Дома отличались только размером, разными наличниками и покрытием крыши; железом, дранкой или соломой. Наш дом ничем не отличался от других: крыльцо, сени с выходом на скотный двор, кухня и большая комната. Подпол служил для хранения овощей, там было холодно, но зимой не замерзало. Был предусмотрен чулан, куда складывали все хозяйственные принадлежности.

Но самое интересное было на чердаке: там хранились старые ненужные вещи, выбросить которые было жалко. Вообще раньше вещи, даже сломанные, никогда не выбрасывали, особенно железки. На чердаке всё было покрыто толстым слоем пыли, и бабушка ругалась, когда я туда лазил. Но я втихаря от неё залазил и часами сидел, тихонько перебирая эти странные и какие-то загадочные вещи. Прикидывал, когда они были сделаны, для чего использовались. Вот попался старый самовар, с отломанным краником; я представил, как из него пил чай мой дедушка, портрет которого висел в большой комнате. Я просил бабушку: не надо мне никаких игрушек, только дайте поковыряться на чердаке. Но она всё равно ругалась; а увидев, как я слезаю весь в пыли, ахала, и, прихватив веник, вытаскивала меня на улицу. Стеганув больно веником, они этим же веником отряхивала с меня пыль.

Но я опять отвлёкся; итак, наш дом.

Крыльцо, затем вход в сени, которые вели на скотный двор, пристроенный к дому. Чтобы кормить скотину, не нужно было выходить на улицу. Справа была дверь, которая вела на кухню: она была сделана из толстых плах и плотно закрывалась. Дверь была очень низкая, чтобы тепло не уходило, и каждый, кто входил в избу, должен был нагнуться и как бы поклониться хозяевам.

Кухня, небольшая комната, половину которой занимала русская печь. В печке варили еду, пекли хлеб и она нас согревала, особенно зимой. Я с мамой спал на печи, а бабушка на лежанке, пристроенной с боку печки. В углу у окна стояла широкая лавка, стол и пара табуреток.

Из кухни был вход в большую комнату, её называли «светёлка».

Это действительно была большая и чистая комната в четыре окна. Там стояли две железные кровати с шишечками, которые я любил крутить. На каждой кровати лежала пышная перина, когда летом я спал на кровати, то просто утопал в перине и меня не было видно. В углу стоял огромный старинный сундук, с коваными углами и хитрым запором, который я всё время пытался открыть, но не мог. Там лежало бабушкино приданое: в основном шали, платки, какие-то старинные платья и бархатный жилет, которым бабушка очень гордилась. Летом она всё это доставала, проветривала, сушила и потом бережно укладывала обратно в сундук.

В светёлке, в простенке между окнами, висели портреты моих бабушки и дедушки, очень строгие, чопорные и серьёзные. Хорошая комната, но зимой она не отапливалась, в ней жили только летом. Всю зиму мы жили на кухне, а светёлка служила нам холодильником.

Я до сих пор удивляюсь, как мы могли прожить почти полгода в этом маленьком помещении, к тому же заставленным всякими вещами, нужными в хозяйстве. На улице мороз, приходилось вносить всё в дом и отогревать на кухне.

Помню, тогда зимой, стояли очень сильные морозы и валенки были просто спасением. У нас в деревне валенки не валяли, но каждую зиму приезжали на санях из Владимира и меняли валенки на шерсть, на продукты или продавали за деньги.

В каждом доме держали овец, за зиму они обрастали густой шерстью. Весной, когда становилось тепло, их стригли специальными ножницами. Шерсть очищали, сушили, складывали в старую наволочку и сохраняли до зимы.

У меня и сейчас стоит перед глазами картина: зима, вечер, мама и бабушка сидят на лавке и при свете керосиновой лампы разбирают шерсть и прядут пряжу, накручивая её на веретено. Потом из этой пряжи вязали тёплые носки и варежки. Правда они очень кололись, но зато было тепло.

Мама сшила мне ватные, стёганые штаны на вырост, и я все четыре зимы проходил в них. Под верхнюю одежду поддевали холщёвые рубахи без ворота и кальсоны. Все взрослые и ребята ходили в телогрейках, которые были удобны в работе и стоили дёшево. Пуговиц у них как правило не было, их просто запахивали потуже, а вместо пояса завязывали верёвкой. Верёвка в деревне вещь просто необходимая: принести охапку сена или соломы, вязанку хвороста – без верёвки никак. А старики так и ходили, подпоясавшись верёвкой и заткнув за пояс топор. Бабушка подобрала под меня самую маленькую телогрейку, обрезала внизу, укоротила рукава, подшила. Так я и ходил зимой: телогрейка, ватные штаны и валенки.

Когда я вечером приходил домой с улицы, бабушка мне выговаривала: «Опять весь снег на горке собрал» - я молча раздевался, расстилал на тёплой печке ватник и штаны, прислонял к трубе валенки и садился ужинать.

В каждом доме обязательно был кот или кошка, только они могли спасти от мышей. У нас был крупный рыжий кот Василий. Зимой он спал с нами на печи, с вечера ложился в ноги, а потом ночью потихоньку перебирался на подушку и ложился между мамой и мной.

Когда мама во сне, думая, что это моя голова, обнимет кота, тут он и замурлыкает: «Курлы, мурлы». Кота не кормили, чтобы он охотился на мышей, а только наливали в блюдечко молока.

Зимой главная проблема – это дрова: если дома тепло, то жить можно. Дрова заготавливали зимой, когда в колхозе дел было поменьше. Председатель выделял лошадей, а пилили дрова в лесу женщины, ловко управляясь двуручной пилой и топором. Пилили брёвнами метра по три, закатывая их на сани, привозили в деревню и распределяли по домам, не забывая про стариков. А дома уже сами пилили на чурбаки, кололи и складывали в поленницу.

Бабушке пилить было тяжело и я с мамой пилил дрова двуручной пилой; до ручки я не доставал, и мама наклоняла мой край пилы пониже. Сил протянуть пилу у меня не хватало; так что маме приходилось пилить за двоих. Но я всё же держал ручку пилы, чтобы она не болталась и даже пытался тянуть. Колола дрова тоже мама, а я таскал по два-три полена и складывал в поленницу.

Как же женщины уставали тогда; работы было так много, она была такая тяжёлая, просто диву даёшься – как они выдерживали.

Я сейчас с ужасом вспоминаю огромные поля уходящие за горизонт и небольшую кучку женщин, которые серпами жали пшеницу. Жатва продвигалась медленно, а поле впереди было неоглядное. Мама приходила домой полусогнутая и никак не могла распрямиться. А прополка свёклы, голыми руками вырывать колючие сорняки, а борозды тянулись километрами. Дома ждёт свой огород, за ним надо тоже следить, чтобы не зарастал. Видно тогда и родилась поговорка: «Я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик».

Да, ещё не известно, где было труднее, на фронте или в тылу. А впрочем, всем доставалось по полной.

Зимой выпадало много снега, засыпало всё: дороги, дома, строга сена и соломы. Иногда не можешь выйти из дома; хотя у нас было высокое крыльцо, но всё равно заметало. Приходилось силой отодвигать немного дверь, я вылезал в эту щёлочку и откапывал своих.

Особенно сильный снегопад и ветродуй был в феврале и марте. В деревне ходила такая поговорка: «Пришёл марток, одевай двое парток».

Избу засыпало под крышу; снег специально не откапывали, чтобы было теплее. Окна тоже засыпало, они покрывались красивыми узорами и не оттаивали всю зиму, только мерцали снежинками, но света пропускали мало. В мою обязанность входило прочищать дорожку к колодцу, который был не близко. Специально для меня дед Аким сделал лёгкую, деревянную лопатку, которой я расчищал снег.

Дороги заметало так, что даже не было намёка, что здесь когда-то ездили. Только лошади, каким-то своим чутьём, находили дорогу и везли сани, утопая в снегу. Иногда мы ездили в соседнее село Черкутино. В сани-розвальни кидали охапку душистого сена. Лежишь на нём, смотришь в небо на облака, а лошадка бежит не торопясь и поскрипывает снег под полозьями.

Интересно, но в деревне никто не катался на лыжах, хотя и о них знали, а у стариков даже имелись.

А вот санки очень помогали в хозяйстве; на них возили дрова, воду, а также катались с горки. Горку мы делали на крутом берегу пруда, прорубали лунку и водой поливали горку. Она замерзала и мы катались с неё на дощечке или просто на штанах. Укатывали горку до зеркального блеска и раскатывали очень далеко. Иногда к нам присоединялись взрослые, вот тут была потеха. Они пытались съехать с горки на ногах, но обязательно падали, да как-то неуклюже, что вызывало общий хохот. Съехать с горки на ногах удавалось только Игнату, да и то не всегда. Ездили большой компанией паровозиком; садились все прямо на лёд, крепко прижавшись друг к другу и неслись вниз с визгом и хохотом. Домой приходили все мокрые от снега.

ПОХОРОНЫ БАБУШКИ

Моей бабушке было уже под восемьдесят лет, в колхозе она не работала, только во время сенокоса, помогала ворошить траву. А так всегда была дома: ухаживала за скотиной, готовила еду и присматривала за мной. Меня конечно тяготил её каждодневный надзор и я из вредности иногда делал всё наоборот. Она ругалась, грозила рассказать всё маме, иногда и правда рассказывала. Меня мама особенно не ругала, но всё же я получал от неё подзатыльники. Выпороли меня по-настоящему верёвкой один только раз, когда я утащил из дома ребятам коробок спичек.

Соль, сахар и спички все берегли и тратили их экономно.

Но несмотря на эти недоразумения бабушка меня любила, да и я её тоже; только потом понял, как мне с ней было уютно и удобно.

Бабушка умерла зимой 1943 года. Она до последнего работала, правда иногда жаловалась на недомогание. Полежит немного, потом вставала и делала всю домашнюю работу.

И в тот день, она встала как всегда рано, истопила печку, сварила что-то покушать. Потом встали мы с мамой, позавтракали, бабушка говорит:

- «Шура (так звали мою маму), что-то я притомилась, полежу немного».

Мама постелила на лавку телогрейку, я принёс подушку и бабушка легла отдохнуть. Мама занялась скотиной, а я пошёл гулять. Когда я вернулся, заглянул в избу, бабушка спит, пошёл помогать маме. Время подходило к обеду, мы зашли в избу и стали собирать на стол, стараясь не шуметь. Когда приготовили обед, мама говорит: «Буди бабушку». Я подошёл и стал тормошить её за плечо, она не шевелилась. Я посмотрел на маму, она подошла и повернула бабушку, а бабушка не дышит. Мы стояли и смотрели на бабушку; она как будто спала, глаза были закрыты, только щёки ввалились.

Мама заплакала, и, вытирая слёзы концом платка, послала меня к соседке. Я побежал за тётей Клавой, сказал, что умерла бабушка, она сразу же пошла к нам. На улице я встретил Гороха и рассказал ему, что у нас случилось. Он побежал к своим и скоро вся деревня знала про смерть бабушки. Набилась полная изба людей, все вздыхали, крестились, говорили шёпотом. Позже все разошлись, бабушку накрыли простынёй и оставили лежать на лавке.

Мы с мамой немного убрались и полезли на печку спать. Но уснуть никак не удавалось, мне всё казалось, что бабушка встаёт и лезет к нам на печку, приговаривая:

«Подвиньтесь, я замёрзла, дайте погреться».

Мама тоже долго ворочалась и вздыхала.

Мороз в ту зиму был просто трескучий. С утра мама побежала к Игнату, просить его вырыть могилу, он согласился, но сказал:

«Нужно разжечь костёр, иначе землю не возьмёшь».

Мы с мамой стали собирать дрова, хворост, возить на санках на кладбище и сваливать рядом с могилой моего деда. С трудом разожгли костёр, мама побежала к старику Акиму (он был по плотницкому делу), чтобы сколотил гроб, а я остался на кладбище один, следить за костром. Мне было боязно и зябко, иногда меня просто всего передёргивало. До сих пор перед глазами: кладбище, кресты и костёр между могилами. Пришёл Игнат и принёс лом и лопату, посмотрел и сказал, что дров мало. Я побежал за дровами и привёз полные санки. Игнат сидел на корточках, курил и шевелил палкой в костре. Когда дрова прогорели, оказалось, что земля почти не отогрелась, но Игнат всё же решил начать копать. Земля откалывалась небольшими льдышками, и я отгребал их лопатой.

Помогая ему я продрог, меня всего трясло, а идти домой я боялся. Тогда решил пойти к своему другу, чтобы отогреться и немного поесть, ведь я не ел со вчерашнего дня.

К вечеру гроб был готов: бабушка лежала в нём нарядная, в своём любимом бархатном жилете, покрытая платочком. Женщины помогали маме приготовить закуску на поминки. Могила тоже была вырыта. Гроб поставили на салазки и повезли на кладбище. Собралась вся деревня, стали прощаться. Мама сказала, чтобы я поцеловал на прощание бабушку. Я прикоснулся губами ко лбу и вздрогнул; меня поразила его ледяная холодность.

Гроб заколотили, быстро засыпали могилу и все пошли к нам, поминать бабушку. Дома на столе уже стояла закуска: солёные огурцы, квашенная капуста и большая четверть мутного самогона, которая хранилась у нас в подполе на всякий случай.

И вот этот случай настал.

ТЯГА К УЧЕНИЮ

В нашу деревню стали заезжать цыгане, они приезжали в кибитках, крытых брезентом. В телеге на матрасах, набитых сеном, лежали чумазые ребятишки. Особенно забавно было на них смотреть зимой, когда они лежали на одном матрасе с сеном, покрытые другим и головки виднелись между матрасами и сверкали чёрные глаза.

Цыганки набивались к деревенским женщинам, погадать на их мужей и родственников, живы ли они и когда вернутся домой. Но женщины не доверяли цыганкам, даже боялись их; они махали на них руками и убегали. Цыгане выпрашивали у колхозников что-нибудь из еды, одёжку для ребятишек, воровали. Поэтому мама, когда оставляла меня дома одного, строго наказывала никому не открывать дверь. А когда было тепло, уходя на работу, оставляла меня на улице, а дом запирала.

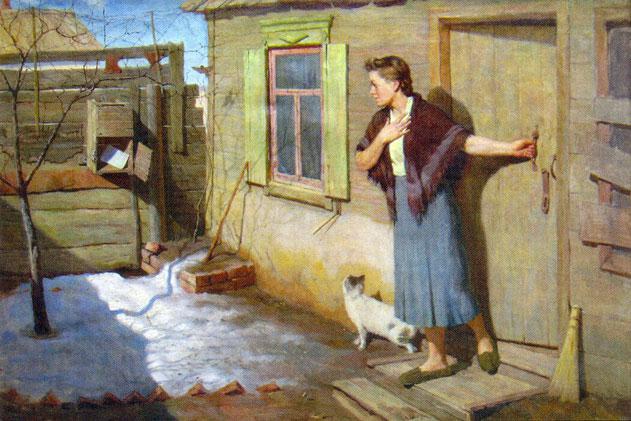

Вот так сидел я рано утром на своём крыльце 1-го сентября 1944г. Мимо проходили ребята, они шли в соседнее село Черкутино учиться. «Женька, пошли с нами в школу!» - позвали они меня, хотя знали, что мне ещё рано учиться. Мне было холодно и скучно, я нехотя встал и пошёл вместе с ними. Незаметно мы прошли четыре километра и пришли в село Черкутино. Тут я оробел, но ребята меня подбадривали, хлопая по спине: «Не боись».

Школа представляла собой большую деревенскую избу, разделённую русской печкой на две комнаты. Школа была 4-х годичная. В каждой комнате стояла два ряда парт: один ряд был 1-й класс, второй 3-й. В другой комнате был второй и четвёртый классы.

Меня посадили в ряд 1-го класса, учительница, Василиса Петровна, спросила, как меня зовут, сколько мне лет, я что-то пролепетал. «Ладно, садись» - сказала она.

Начался урок, кто-то из ребят дал мне карандаш и бумагу. О карандашах надо сказать особо; это были так называемые «химические» карандаши. Так они писали как простые карандаши, но очень слабо. Но если их послюнявить во рту, то они писали как бы чернилами.

Поэтому у всех ребят губы и язык были фиолетового цвета.

Так и ходили.

Учительница дала нам задание писать палочки, обратилась к ученикам 3-го класса и стала им что-то объяснять.

Уроки заканчивались у всех одновременно; ребята жили в разных деревнях и должны вернуться домой все вместе.

Домой я летел как на крыльях, мама была уже дома.

«Мам, а я в школу записался» - закричал я с порога. Она погладила меня по голове и сказала, что мне только 6 лет, а в школу я должен пойти на следующий год. Я не соглашался и ответил, что «учительница меня похвалила, я ровно писал палочки».

Ночью я спал плохо, часто вскакивал, боялся проспать школу. Утром встал пораньше, умылся, оделся, сложил в холщёвую сумку карандаши, бумагу и вышел на крыльцо дожидаться ребят.

Прошла неделя.

Так как я не мог внятно объяснить учительнице ни какого я года рождения, и кто мои родители, Василиса Петровна написала маме записку. Мама написала ответ и я отнёс его учительнице, не зная, что там написано.

Василиса Петровна прочитала записку и сказала, чтобы я в школу больше не приходил.

Домой шёл как потерянный, ребята опять меня утешали, что время пролетит быстро, а уж нас следующий год я точно пойду учиться.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

И вот наступило 9 мая 1945 года. Откуда узнали об окончании войны; в деревне не было ни радио, ни телефона. Где-то в середине дня раздались крики:

«ПОБЕДА! ПОБЕДА!»

Женщины кричали и плакали, кто от радости, кто от горя. Все поздравляли друг друга, обнимались, зацеловывали нас ребятишек. Такой неподдельной радости я больше в жизни не видел. Все так долго ждали этого момента, так много перенесли горя, что всё это враз выплеснулось из души у каждого.

Посреди деревни составили столы, принесли у кого что было и сели праздновать. Выпивали, закусывали солёными огурцами и квашенной капустой, нас ребятишек одаряли пирогами и ватрушками. Игнат принёс гармошку. Все запели «Златые горы», тщательно выпевая все куплеты. Когда песня кончилась, Варвара вскрикнула:

«Игнат, давай нашу!»

Гармонист заиграл «Елецкого» - это плясовая, очень распространённая в нашей местности. Женщины становились друг против друга и каждая пела частушку, потом приплясывая они менялись местами. Варвара выскочила из-за стола, прошлась в танце по лужайке, а потом выдала такую забористую частушку, что все покатились со смеху. К ней присоединились другие женщины, у каждой в запасе была своя сокровенная частушка и всем хотелось её спеть. Долго продолжалась эта пляска, пока все не устали и не исполнили свои любимые частушки. Ребятишки тоже притоптывали ногами и жадно вслушивались в каверзные слова частушек. Посидели, отдышались, взгрустнули; выпили, не чокаясь за тех, кто не вернулся с войны.

Взяли у деда Акима самый большой в деревне самовар; поставили чай. Усадили всех ребятишек за стол, налили чаю и каждому выдали по куску крепкого колотого сахару. Долго ещё не могли успокоиться, только в тех домах, где погиб кто-то из родственников, было тихо.

На следующий день все опять взялись за работу, но настроение уже было другое.

ШКОЛА

Лето проходило радостно, все работали с энтузиазмом, в надежде на лучшую жизнь. Вскоре стали приходить мужики, женщин освободили от самых тяжёлых работ.

Моего отца всё не отпускали домой, он писал, что очень соскучился, но пока не может приехать. Отец служил в Германии и прислал нам посылку – красивые ботинки и губную гармошку.

В сентябре я пошёл в школу, теперь вполне официально. Нарядный, с сумкой, в которой лежали бумага, «химические» карандаши, а также ватрушки с творогом и бутылочка молока. Учительница Василиса Петровна узнала меня, сказала, что я подрос, и пожелала, чтобы я хорошо учился.

Интересно, но в этот раз я пошёл в школу безо всякого желания, не то что в прошлом году. Мне тяжело было вставать рано утром, потом идти в школу четыре километра в любую погоду. Особенно тяжело стало ходить осенью, когда пошли дожди. Плащей и зонтов тогда не было, мы ходили в телогрейках, которые промокали насквозь. На ногах налипало много грязи и мы шли еле передвигая ноги. Придя в школу, мы всё мокрое раскладывали на тёплой печке, которую к нашему приходу уже протопили. К концу уроков всё высыхало.

Из учения в той сельской школе я помню, что мы очень долго писали палочки и крючочки, и только к зиме стали писать буквы.

Читали только по слогам, водя пальцем по букварю.

Как-то я пришёл из школы, меня встретили ребята и говорят: «Женька, к тебе отец приехал».

Я бросился домой, вбежал в избу, спрашиваю:

«Мам, а где папка?» - она удивилась, и сказала, что наверное надо мной ребята пошутили. Потом они не раз пытались меня обмануть, но я им не верил.

Пришла зима, подморозило, ходить стало легче, правда ветер задувал под одежду, обжигал лицо и ходить опять стало тяжело. Дорога от нашей деревне до села Черкутино, где была школа (а это четыре километра), проходила всегда полем, где свистел ветер и гонял снежные вихри. Было конечно трудно, но учиться надо, поэтому старшие ребята протаптывали тропинку, за ними, которые поменьше. Я шёл последним, потому что был самым маленьким. Шли согнувшись, закрывая лицо варежками от обжигающего ветра. Ветер гонял по полю снег, заметая нашу тропинку, так что нам каждое утро приходилось протаптывать дорожку заново.

Жизнь шла своим чередом и как-то к новому году ребята опять мне говорят: «Женька, отец пришёл». Я не очень-то поверил, но в душе что-то ёкнуло. Я вошёл в избу, огляделся, никого нет.

- «Мам, папка пришёл?» Она улыбается и говорит: «Нет.»

- «А что накуренным пахнет?» - учуял я.

И тут из другой комнаты выходит отец. Я бросился к нему.

- «Как же ты вырос!» – сказал отец. Когда он уходил на фронт, мне было три года, а сейчас уже ходил в школу.

Вскоре мы продали нашу избу в деревне и переехали в Москву, в нашу комнату на Бауманской.

Так закончились для меня военные годы.

Я родился 9 мая 1938 года, когда ещё не было ни этой страшной войны, ни Великой Победы. Но в дальнейшем, справляя мой день рождения, мы всегда поднимали первый тост за ПОБЕДУ.

ЧАСТЬ 2

В МОСКВЕ

К новому 1946 году мой отец демобилизовался из армии. Мы с мамой всю войну жили в деревне Юрино Владимирской области. Отец приехал за нами и мы вернулись в Москву, из которой я с мамой уехал летом 1941 года. Жили мы в Москве на Бауманской, в комнате 12 кв. м. Когда я пришёл в комнату, огляделся и сказал:

«Какая изба-то маленькая».

До нового года я учился в деревне и в Москве меня определили в первый класс. Мама отвела меня в школу, объяснила дорогу. После уроков я пошёл домой один и конечно заблудился. Долго плутал, адрес-то свой я знал, но стеснялся спросить. Потом набрался смелости, спросил у кого-то из взрослых, мне показали дорогу.

После деревни я трудно привыкал к городской жизни. Пугали огромные дома, большое количество народа на улицах; ведь мы уехали из Москвы в начале войны, мне было всего три года.

В школе тоже были трудности: сказывалась разница между деревенским и городским обучением. Хотя мама со мной усиленно занималась, я всё равно никак не мог догнать класс. Учительница относилась ко мне с пониманием; объясняла, подбадривала и я выправился. Правда, в конце учебного года со мной произошёл такой конфуз.

Чтобы я лучше воспринимал учение, меня посадили на первую парту, прямо перед столом учительницы. Разговаривать, крутиться было нельзя, и я действительно внимательно слушал все объяснения.

В каждой парте посередине было отверстие, куда вставлялась чернильница. Мы писали перьевыми ручками, периодически макая ручку в эту чернильницу. Был даже урок чистописания, когда мы старательно выписывали буквы с нажимом и соблюдая наклон. В нашу чернильницу что-то попало, цеплялось за перо и ставило кляксы.

Как-то учительница записывала на доске задание, а я решил посмотреть, что же попало в чернильницу. Стал её вынимать, но она видно прилипла и не вынималась. Начал подталкивать снизу, они сидела крепко. Тогда я нажал посильнее, чернильница как выпрыгнет, прямо на классный журнал, лежавший на столе учительницы, и залила полстраницы. Я страшно испугался, но быстро схватил чернильницу, поставил на место, а на пятно в журнале положил промокашку.

Учительница закончила писать, подошла к столу, подняла промокашку и посмотрела на меня. Я сидел весь красный и не знал куда девать свои глаза. Они ничего не сказала, только потом, когда открывала журнал, всегда глядела на меня, а я краснел и конфузился. Хорошо, что скоро учебный год закончился и журнал сдали в архив. На следующий год журнал был новый, да и пересел я подальше.

В школьном буфете на первом этаже продавались очень вкусные бублики, большие, мягкие, посыпанные маком по цене 5 копеек. Но не всегда имелись даже эти деньги, а вкусненького всегда хотелось. Тогда у пацанов была такая привычка: увидят, что кто-то что-то жуёт, обязательно просят: «Дай откусить?»

И пока идёшь с первого этажа на второй, где находился наш класс, у тебя половину бублика пооткусывают.

И вот ученик нашего класса, чтобы никому не давать откусывать от бублика, решил сам его быстренько съесть. Набил полный рот, стал усиленно жевать и откусил себе кончик языка. Его увезли в больницу, пришили откушенное, он потом месяц не мог разговаривать.

Письменные уроки он делал нормально, а устные отвечал так. Учительница спрашивает:

«Ты это знаешь?» - если знал, кивал головой, если нет – мотал головой. О честно это делал и получал оценки.

Тогда в школах учились раздельно: мальчики в одной, девочки в другой. Все ученики в нашей школе были подстрижены наголо. Одеты кто во что, в основном донашивали за взрослыми, в общем зрелище не очень приятное. Старшие шкодничали над малышами, раздавали подзатыльники, отнимали деньги, еду. Хорошо, что в седьмом классе учился Славка Хабаров, живший в нашем доме, он за меня заступался.

В то время ребята дрались в основном один на один и это называлось «стыкнуться». Стоило увидеть, что ребята сцепились друг с другом, присутствующие сразу же начинали их подзуживать, чтобы они «стыкнулись», т.е. подрались. Самый весомый аргумент был слово «слабо». Ребята подначивали и одного и другого:

- «Слабо тебе ему дать, ты его боишься!» - драчуны заводились.

- «Мне слабо? Да я ему…»

Сначала толкали друг друга в грудь, потом начинали драться по-настоящему. Их окружали кольцом, подбадривали и следили, чтобы они дрались по правилам. А правила были такие: драка продолжалась до первой крови, лежачего бить запрещалось. Если правила нарушались, то сразу же зрители вмешивались и разнимали дерущихся. Это была своеобразная «дуэль» и все пацаны неуклонно придерживались этих правил.

Один раз я тоже попался на «слабо». Соперник был сильнее меня и это стоило мне разбитого носа. Потом стал осторожнее.

КАТАНИЕ НА НОГАХ

Я подружился с ребятами нашего двора и они стали принимать меня в свои игры. Зимой у их была любимая забава: кататься на ногах, цепляясь железными крючьями за борт грузовой машины. Снег в Москве тогда почти не убирали и зимой его укатывали до льда.

Ребята делали из крепкой проволоки крючья и на повороте, когда машины снижали скорость, они подбегали со стороны кузова, цепляясь крючьями за борт машины и катились на ботинках как на коньках

Недалеко от нас на Спартаковской площади была товарная железнодорожная станция Москва – Сортировочная (где В.И. Ленин работал в 1918 году на субботнике, таская брёвна), куда привозили и увозили различные товары на машинах и лошадях.

Я сделал себе такой же крюк и однажды пошёл вместе с ребятами кататься на Сортировочную. Мы стояли на тротуаре, пряча за спиной свои крючки и выбирали машину, ехавшую медленнее других. Показалась полуторка, мы пропустили её и побежали сзади, стараясь зацепиться за борт. Я бежал вместе со всеми и мне удалось зацепиться, но ребята не объяснили как правильно цепляться, это была моя первая попытка. Меня сильно дёрнуло и я растянулся на скользкой мостовой. Раздался визг тормозов ехавшей сзади машины, она остановилась прямо надо мной. Из кабины выскочил водитель, поднял меня, посмотрел, что всё нормально, дал по шее и толкнул на тротуар.

Подошли ребята, стали объяснять, как надо правильно цепляться: «Нужно было собраться, присесть, выставить вперёд ногу, тогда рывок будет не такой жёсткий». Потом решили, что мне ещё рано и опасно цепляться за машину, надо начинать с лошади.

Лошадей в Москве тогда было много: они возили различные грузы и накладывали на мостовую «конские яблоки», которые убирали дворники, матерно поминая всех лошадей.

Мы выбрали лошадку, зацепились за телегу, покатились. Я катился очень довольный, оглядывался по сторонам, все ли видят, как ловко у меня получается. Оказывается, нужно было следить за возницей. В руках у него был кнут, которым он погонял лошадку. Он заметил нас, но виду не показывал, что хочет огреть нас кнутом. Ребята вовремя отцепились, а я конечно прозевал. На мне было старенькое пальтишко и возница своим кнутом довольно чувствительно огрел меня по спине.

Ребята признали меня неспособным и больше не брали с собой кататься.

ИНВАЛИДЫ

Первый год после войны был очень тяжёлым. Все говорили: «Только бы кончилась война, а там уж мы заживём».

Но действительность оказалась немного сложнее. Фронтовики никак не могли привыкнуть к мирной жизни. В мыслях они были там, на фронте и эти воспоминания долго не отпускали их. Рисковавшие каждый день жизнью, они требовали к себе повышенного внимания. Это понимали, но и всем было трудно.

На улицах часто встречались инвалиды, которые просто не представляли, как им дальше жить. Некоторые осваивали новые профессии, другие уходили в запой.

В нашей квартире жил Иван Петрович, потерявший на фронте ногу ниже колена. Раньше он работал токарем на заводе, а после ранения выучился на сапожника и стал хорошим мастером. Мой отец ещё долго после войны носил галифе и хромовые сапоги, шить которые заказывал соседу.

Протезы тогда делали примитивные: выточенная деревяшка прикреплялась к ноге ремнями. Выглядела она ужасно. Так вот Иван Петрович сделал себе деревянную ногу, похожую на настоящую и в брюках было почти незаметно, что у него нет ноги. Вот так кто как мог приспосабливался к новой нелёгкой жизни.

Особенно больно было смотреть на инвалидов без ног, вызывавших жгучую жалость, желание помочь, а чем. Работать они не могли, поэтому просто попрошайничали. Ездили на «каталках» - это такие тележки на подшипниках, отталкиваясь руками деревянными толкушками и так передвигались.

У нас в доме был такой инвалид и я часто видел, как утром его выносили, сажали на тележку и он уезжал на целый день. Вечером шли его искать и находили, как правило, около пивной.

Пивных тогда было очень много: в них продавали водку и пиво, а на закуску сосиски с тушёной капустой. Их называли «под шарами», потому что над окошком висели две лампочки, закрытые матовыми плафонами. Инвалиды сидели на «каталках» вокруг пивного ларька, смотрели на мужиков, пьющих водку или пиво и просили:

«Оставь пену?» - им конечно оставляли и не только пену.

Николай, инвалид из нашего дома, часто просил отвести его к ближайшей пивной или забрать домой. Однажды вечером он сам приехал на «каталке» домой, а при въезде в наш дом стояла грузовая машина. Он заехал под неё и уснул. Шофёр не заметил, завёл машину и…

Особенно много инвалидов собиралось на рынках. Они играли в карты, напёрстки, часто дрались костылями, ругались по-матерному. Если милиционер пытался их утихомирить, они рвали на себе рубашку, били кулаком в грудь:

«Я стал инвалидом, защищая Родину!»

Милиционер просил вести себя тише и отходил.

В магазинах всё было по карточкам: и продукты и одежда. Потеря карточек означала голод в доме до конца месяца. Помню, как одна женщина в голос рыдала, когда у неё украли карточки, а дома было трое детей. Мама, посылая меня за хлебом, всегда предупреждала:

«Береги карточки, спрячь подальше».

Хлеб тогда взвешивали и когда получался довесок, кусочек хлеба, я дорогой домой с удовольствием его съедал.

Правда, на рынке можно было купить абсолютно всё, но цены…

Особенно много продавали военного обмундирования: сапоги, галифе, гимнастёрки, шинели. Ребята донашивали за своими родственниками военную форму: сапоги на несколько размеров больше, галифе, свисавшие сзади до колен, китель носили как пальто. Никто не думал ни о какой моде, было бы во что одеться и обуться.

На рынках собиралась очень пёстрая публика. Работали группами: одни торговали вещь, другие отвлекали покупателя и подменяли покупку на какую-нибудь рвань. Все знали, что на рынке покупать опасно, но всё равно попадались.

Одна женщина из нашего дома решила сделать мужу подарок. Пошла на рынок, долго выбирала ему брюки. Вроде всё нормально, заплатила деньги. Принесла покупку домой, а в газете вместо брюк были завёрнуты две старые штанины. Как и когда ей подменили брюки, она не заметила. Во дворе показывала всем это тряпьё, ей сочувствовали, а что поделаешь.

Недалеко от нашего дома находился Бауманнский рынок, мама запрещала мне туда ходить, да и сама редко посещала его.

В магазинах ткани не продавались, поэтому женщины придумали перелицовывать старую одежду. Распарывали её по швам и выворачивали наизнанку. Из кусков получше они ухитрялись сшить, что можно было носить, в основном для ребятишек. Помню, как мама из старых брюк отца сшила мне штаны, с одной лямкой через плечо и застегивающиеся на пуговку под коленкой. Они выглядели как новые. Как-то мы собрались в гости к родственникам. Мама одела меня понаряднее и выпустила во двор погулять. Пока родители собирались, я залез на сарай и здорово разорвал штаны о гвоздь. Дома мне попало и я поехал в гости в старых штанах.

Я долго ходил в штанишках до колен, которые мне шила мама. Стал уже заглядываться на девчонок, особенно мне нравилась Ленка из нашего дома. Я старался с ней почаще общаться и один раз предложил прогуляться по улице. Она брезгливо посмотрела на мои короткие штанишки и отказалась. Я пришёл домой и стал просить маму сшить мне настоящие брюки. Она не поняла меня, убеждала, что штаны у меня хорошие, а я доказывал, что уже большой и хочу носить брюки, как у взрослых.

Что есть другая жизнь, никто не знал, информация было очень ограниченная. Все жили одинаково и радовались своим небольшим успехам и достижениям страны: «Живём не хуже людей и то хорошо».

Так и жили, приспосабливаясь к тем условиям и с надеждой на лучшее. У всех была сильна эта надежда.

Взрослые часто повторяли: «Ладно мы живём плохо, зато наши дети будут жить лучше.»

На том и стояли.

КРАЖА

Напротив нашего дома находилась овощная база, одноэтажное кирпичное здание, куда свозили картошку, капусту, морковь. Крыс там было неимоверное количество; вообще, я помню, что после войны расплодилось так много крыс и мышей, что от них не было никакого спасу.

Как-то взрослые ребята из нашего двора углядели, что на базу привезли несколько машин яблок и сложили в огромную кучу. Яблоки были единственным деликатесом, который мы пробовали. Ни о каких арбузах и дынях, не говоря уже об экзотических фруктах, мы не знали и никогда их не пробовали.

В стене этого склада, со стороны двора, было круглое вентиляционное отверстие, оно было пустое. И вот ребята раздобыли лестницу и поздно вечером решили пролезть в это отверстие и набрать яблок. Лезть в этот люк выпало на мою долю, так как я был самый маленький и тощий. Я панически боялся крыс, но не мог отказать взрослым ребятам. Они уверяли, что яблоки навалены почти до самого потолка. Договорились, что я залезу в эту дырку и буду выкидывать им яблоки.

Я первый полез по лестнице, за мной Валька Трепов, здоровый парень и главный наш заводила. Я влез в трубу; темнота на базе была какая-то зловещая, сердце у меня стало очень большое и сильно билось в моём тощем тельце. Я уже хотел крикнуть, чтобы меня вытащили обратно, но Валька сильно толкнул и я полетел в эту жуткую темноту вниз головой.

Яблок действительно было много, почти до самой дыры. Совсем ничего не было видно, кроме слабого света в отверстие. Я стал судорожно хватить, что попадётся под руку и кидать ребятам.

Я так боялся, что ничего не соображал, и всё кидал и кидал, пока ребята не крикнули:

«Женька, хватит».

Остановился и тут только подумал, что я-то сам остался без яблок. Стал лихорадочно засовывать их в карманы моего пальтишка, набил полные и высунулся в отверстие.

Валька уже залез на лестницу, схватил меня за протянутые руки и стал вытягивать наружу. Голова моя была на улице и вдруг я почувствовал, что застрял. Яблоки, которые я натолкал в свои карманы, не давали пролезть через люк. Но Валька со всей силы рванул за руки и вытащил меня из этой дыры. Мы спустились на землю, я поглядел на свои карманы: они были разорваны полосками до самой полы.

Потом мы сидели на нашем дворе и с аппетитом ели немытые, ворованные яблоки. Но ворами мы себя не считали. В советское время взять что-либо у государства не считалось зазорным:

«Государство у нас богатое, не обеднеет» - был негласный лозунг советских граждан, хотя воровство у частных лиц осуждалось.

Ребята хвалили меня, а я сидел и думал, что дома мне здорово влетит за разорванное пальто, ведь оно у меня было единственное. Яблок я тоже не мог принести домой, отец спросит, где взял, а мне не разрешали брать чужое.

Дома я получил крепкий подзатыльник от матери за разорванное пальто. Она всю ночь сидела и штопала его, чтобы было в чём пойти в школу.

КИНО

Тогда, наверное по наивности, но была сильна потребность поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями. Особенно жаркие обсуждения были после просмотра кино.

В кинотеатрах Москвы фильмы шли долго, до месяца, смотрели его по несколько раз и каждый раз переживали увиденное.

Выпросив у родителей 30 копеек на кино, в воскресенье вставали пораньше, отстаивали длинную очередь и потом с интересом смотрели фильм. Переживали ужасно, особенно за Чапаева, никак не хотели верить, что он погиб. После сеанса из кинотеатра выходили гурьбой, не спеша шли домой и никак не могли успокоиться. Толкали друг друга локтём и восклицали:

«А как он дал!»

«А этот ему как дал!» - и пересказывали почти весь фильм, хотя все сидели рядом и всё видели.

Помню фильм «Подвиг разведчика», когда актёр П. Кадочников, игравший нашего разведчика, поднимает бокал и говорит:

«За нашу победу!» - немцы дураки не понимают, что он пьёт за нашу РУССКУЮ победу и пили вместе с ним этот тост. Вообще, тогда немцев в кино часто показывали настоящими недоумками и мы верили в это, ведь мы же их победили.

Позже стали показывать трофейные фильмы, это была просто сказка. Огромные очереди в кинотеатрах, разговоры только о кино.

«Знак Зорро» - и все ребята стали носить чёрные маски, делать шляпы из картона, шпаги из палок и сражались, сражались.