О В Яне и В Гянчевецком

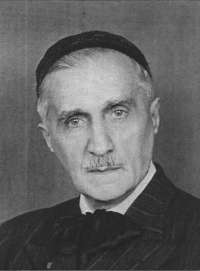

Писатель В. Ян (Василий Григорьевич Янчевецкий) скончался 5 августа 1954 г. на 80-м году жизни. Умирал, можно сказать, с достоинством, прямо-таки по завету нашего великого физиолога И.И. Мечникова: потрудясь с честью, доверься дарованному сну.

«На веранде отец не глядел ни на кого, а смотрел вдаль – поверх веток яблонь и тёмной зубчатой линии леса, - словно ловил взглядом тени летучих облаков на розовом угасавшем небе, словно сам хотел улететь вслед за облаками, далеко, туда, где он, молодой и сильный, бродил пешком или ехал верхом на восток – «в голубые дали Азии», или на запад – к зелёным волнам Балтики, или на юг – к ласковым водам Адриатики…» - вспоминал о том последнем лете сын писателя М.В. Янчевецкий.

Писал Ян много (печататься начал с 1901 г.), но… чаще всего на среднем уровне. Пожалуй, только одну его работу можно назвать поистине пророчески великой – «Чингиз-хана».

Книгу признали не сразу. Вышла она после трёх лет скитаний по редакциям, в апреле 1939 г. – за четыре месяца до начала Второй мировой войны (получив сигнальный экземпляр, автор, по образованию классический филолог и латинист, сказал: «Habent sua fata libelli» - «Книги имеют свою судьбу»). Целое лето её клевали критики: «Как художественное произведение, повесть В. Яна не удовлетворит читателя («Исторический вестник»)… «Безвкусное упрощение и грубые исторические ляпсусы» («Литературный современник»)… Один из рецензентов даже предположил, что Ян нарочно хочет отвлечь читателя от задач пятилетки и потому пишет о XIII веке.

Но в июле 1941 г., когда всем уже было не до рецензий, «молодого» (66-летнего!) автора приняли в Союз писателей СССР. А после разгрома гитлеровцев под Москвой выдали Сталинскую премию – всё за тот же «роман о XIII веке», который уже с осени 1939 г. читался на Западе (и тоже задевал за живое). Тут, разумеется, не обошлось без А.С. Щербакова – главного идеолога Великой Отечественной войны. Но и не без Сталина – который, возможно, потому и не побежал из Москвы в октябре 1941 г., что прочёл у Яна: «Трус и беглец умирает среди прокаженных».

Сегодня о той книге говорить трудно (как погибает народ, поглощённый междоусобными раздорами, - кому это сегодня интересно?) – лучше прочесть. Она очень красива – с первых же строк:

«Читатель, салям!

…Человек, испытавший потрясающие события и умолчавший о них, похож на скупого, который, завернув плащом драгоценности, закапывает их в пустом месте, когда холодная рука смерти уже касается его головы»…

Но горькая мудрость «Чингиз-хана» памятна сегодня лишь старикам, которые сегодня в лучшем случае никому не нужны (а то может быть и хуже)… Поговорим лучше о самом Василии Григорьевиче. Тем более, что человек был хороший.

Многие думают, что он действительно «хаджи Рахим» - один из тех азиатских «хаджи», которые с древности ходили «по плоскому подносу земли, лежащей между пятью морями» и искали «среди моря лжи острова правды». Но Ян прежде всего не азиат, а… прибалт – его детство и юность прошли в Риге и Ревеле, где учительствовал его отец (который в Ревеле перевёл и издал всего Ксенофонта и всего Павсания!). А благословение на странствия получено от… И.А. Гончарова, с которым Ян встретился на Рижском взморье, будучи ещё ребёнком..

Не сразу, однако, начал он исполнять благословение певца фрегата «Паллады» - но лишь в 1898 г., окончив Санкт-Петербургский университет. Сперва молодой латинист четыре года ходил «в народ» (и в 1900 г имел встречу с Р.М.Рильке, тоже ходившим тогда пешком по Руси и писавшим стихи о любви к России). Затем исколесил на велосипеде Британские острова. И только после Англии ушёл в закаспийские пески. 1904 год застал его в Белуджистане.

Как только началась русско-японская война, Ян отправился на фронт. Занимался эвакуацией раненых, затем заменил заболевшего корреспондента по Манчжурии. Когда война кончилась, выехал в столицу, но уже 1907 год провёл на Ближнем Востоке, а 1909 – в Заполярье. Женившись, он попытался осесть и некоторое время преподавал латынь в 1-й мужской гимназии Санкт-Петербурга. Но в 1912 г. не выдержал и вместе с женой и сыном уехал корреспондентом на Балканы, в «горячую точку», где уже тлела мировая война.

Революция настигла его в Яссах, куда откатилась деморализованная русская армия. Весь 1918 год Ян вместе с семьёй пробивался на восток, к А.В. Колчаку. Но князя Пожарского из Колчака не получилось. После его разгрома Ян – редактор «походной типографии» - спрятался в Саянских лесах. Бывший латинист лучшей гимназии Санкт-Петербурга учительствовал в таёжных сельских школах…

Он перебрался в Москву, когда начался «нэп» и показалось, что жизнь возвращается. В Москве свирепствовала безработица – ему с огромным трудом удалось стать «корректором 13-го разряда 17-разрядной тарифной сетки» в немецкой газете (пригодилось знание европейских языков). Затем он ещё лет 10 ютился со всей семьёй в коммуналке у центрального телеграфа, в фанерной клетушке, пристроенной к полуподвальному окну. Так что, когда начали учить сына музыке, пришлось пропилить фанерную перегородку и выставить «хвост» взятого напрокат рояля в коридор (а клавиатуру – в квартиру).

Многие после таких событий утратили бы интерес к жизни. Была великая страна – её уже нет. Была прекрасная духовная жизнь – она окончилась разгромом. А теперь тебе 60 лет, и ты сидишь за фанерной перегородкой в полуподвале, где тебе отвели одно окно. А за тем окном – другая страна и другая жизнь. Так что ставь точку, старый гриб. Приехали…

Но будущее – как крот: никогда не догадаешься, куда оно повернёт и где объявится. Не всегда даже можно поверить в то, что оно есть, что оно работает совсем рядом. Но оно работает.

И ты не прекращай работу. Не останавливайся. Не сдавайся.

Свидетельство о публикации №220051601722