Искусство души

Она знала, что трудиться нужно долго и упорно. Ей не простят ошибок, потому она с особым усердием штриховала злополучные дольки. Она должна сделать как можно больше зарисовок, чтобы в ней не разочаровались. Под жарким светом лампы мало что можно было разглядеть, но Настя старалась. Она не заметила, как уснула среди разбросанных листов со всевозможными сюжетами – от фигур людей до архитектурных зарисовок. Одно дело – фотография, совершенно другое – рисунок. Такое сотворить непросто. Настя это знала, набросков у нёё накопилось уже с пять сотен, но их всё равно было не достаточно для настоящего художника...

Майское утреннее солнце осветило стол, стопки листов и голову Насти. От его лучей она проснулась, и вдруг по телу пробежали мурашки. «Десять минут!» – вскрикнула Настя и, поспешно собрав рисунки, выбежала из квартиры.

Сегодня – просмотр по итогам семестра. Заканчивался первый год учёбы в Академии художеств, и Настя очень волновалась. Ей нужно много работать, ведь в неё верят, а ещё – научиться слышать «голос души». Что это значит, Настя не понимала. Наверное, это придёт потом, а пока она готовила работы к просмотру.

Прошло всё, как обычно. Её работы живописны, художественны, но бесформенны. Она «не чувствует форму», а без этого ей в Академии делать нечего. Её убеждали в том, что «работу нужно потрогать», ощутить изнутри, но... Видимо, не те работы она рисовала. Между тем, в неё верили, в особенности, Антонина Михайловна Абрамцева. Она в своём классе живописи из многих профессионалов вылепила, и не таких, как Настя, воспитала.

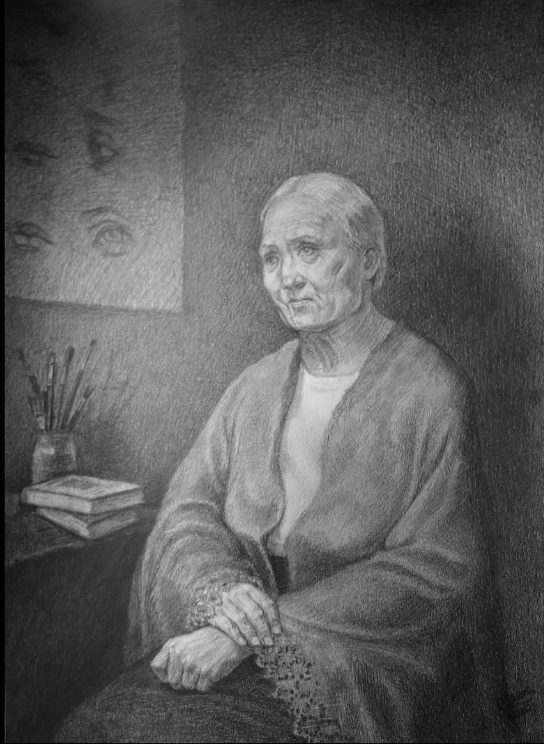

Антонина Михайловна никогда не расставалась с альбомом, так же, как и со старой шалью, которая, наверно, была ей ровесницей. Шаль окутывала её, и без того маленькую, и, казалось, делала ещё меньше. Антонина Михайловна обладала мягким, сродни своей шали, голосом; она могла затеряться среди мольбертов в огромной студии. Студенты Антонину Михайловну очень любили, а особенно её любила Настя. На занятиях Антонина Михайловна рассказывала множество интересных историй, причём под каждый сюжет находилась подходящая. Например, когда студенты писали хлеб на вышитом кружевном полотенце, Антонина Михайловна вспоминала, как в детстве ходила за хлебом. «Зима, помню, снежная выдалась, снега по пояс выпало, – говорила она, усаживаясь на массивный деревянный стул и поправляя свою длинную шаль. – Я у отца валенки взяла да санки, он спал и не слышал, как я ушла. Нужно было километра четыре до ближайшего магазина идти. Хлеб туда привозили – свежий, с пылу с жару, там много соседских детей толпилось, и я пыталась протиснуться, чтобы достать буханку. Варежки потеряла. Потом мама ругалась, мол, разиня! Отец порки задал. А другой раз и не привозили хлеба. Тогда с голодухи запах его мерещился, и все ждали, долго ждали...» Затем она делала паузу и обязательно, улыбаясь, поддерживала студентов: «Значит, вы меня должны убедить, что ваш хлеб – живой!» Один раз рисовали самовар. Он стоял, блестящий и пузатый, на накрытом красной скатертью столе, а вокруг лежали баранки, пряники, калачи. Подле самовара расположились две фарфоровые чашки с изящными ручками. Один из студентов, Казанцев, не отличавшийся особым прилежанием, завершил работу раньше всех. Тогда Антонина Михайловна окликнула горе-художника, уже стоящего у двери:

– «Женька, а, Женька, ну-ка, подойди, покажи своё творение!»

Казанцев подошёл, держа в руках работу.

– «Теперь повернись к студии. Скажи, ты доволен своей картиной?»

– «Конечно!» – воодушевлённо ответил Казанцев.

– «Тогда мы все дружно можем пить из твоего самовара чай», – смеясь, сказала Антонина Михайловна.

По студии прокатился громкий хохот. Действительно, нужно было писать так, чтобы из самовара «можно было пить чай», хлеб – «понюхать», а в горном этюде «ощутить ветер». Что уж говорить о портретах. Это – особое мастерство.

Настя слушала истории Антонины Михайловны с упоением. Тогда Антонина Михайловна из преподавателя превращалась в бабушку, читающую сказки своим внучатам, а когда у студентов что-то не получалось, она искоса глядела на них и, качая головой, причитала: «Фефёлы вы некудышные, ну, и что мне с вами делать?»

Антонину Михайловну в коллективе уважали, поскольку она являлась старшим его членом. Хотя, между собой преподаватели посмеивались над её старой шалью и маленьким ростом, особенно молодые, не понимавшие, как можно выглядеть настолько нелепо. Галина Степановна, любившая яркие и дорогие наряды и обладавшая «поставленным» голосом, недоумевала по этому поводу больше остальных. Она была твёрдо убеждена, что учить нужно «строго и научно», без лишних деталей и только «по делу». Она излагала материал, многозначительно глядя на студентов, при этом передвигалась размеренным широким шагом. Студенты её боялись и прозвали «павлинихой». Галина Степановна руководила просмотрами, из-за которых так переживала Настя. Антонина Михайловна утешала свою ученицу.

Антонина Михайловна знала Настю с детства. Она была свидетелем её побед и неудач, и как никто видела в ней художественный талант, который ненавязчиво, аккуратно и с любовью сопровождала. Она говорила, что это – её «профессиональный долг» – счастье ученика есть и её счастье тоже. Настя за долгое время привязалась к ней, а поначалу ей казалась странной бесформенная шаль, удивляли глубоко посаженные глаза и маленький рост. Теперь она привыкла, больше того, полюбила и низкорослую Антонину Михайловну, и шаль, и голос, всё-всё, что связано с ней... Наверное, без неё Настя бы не рисовала головки чеснока...

Ранней осенью весь художественный факультет повезли на пленэр в небольшое село под названием Красные Зори. Местность тамошняя славилась красотой, вот где душа России – в таких маленьких сёлах русской глубинки, беспорядочно разбросанных, словно бисер, но именно они составляют полотно истории страны. Тут и рябина, огненно-красная, гроздьями, такую в городе не встретить, и пышные яблони, и сосны возле реки, высокие и пахнущие чем-то неведомым, прохладным. Раздолье для живописца. Настя с воодушевлением рисовала эти пейзажи, написала портреты нескольких тётушек, продававших на местном рынке цветы. Потом она запечатлела девочку лет восьми, игравшую с дворнягой по кличке Филя. Что говорить, картины в таких местах получаются особенно живыми, настоящими.

Антонина Михайловна рисовала наравне со всеми. Вокруг неё, кроме студентов, толпились и сельские дети, приходившие послушать её истории. Она рассказывала, смеялась, а потом угощала детей конфетами, которых у неё было немереное количество. Когда студенты спрашивали её, не устаёт ли она, то Антонина Михайловна, закрыв глаза, с восхищением говорила о том, что всё, что касается нашего мира – бесконечно, и художник вынужден успевать за его движением. Настя рисовала вместе с ней, но Антонина Михайловна упрекала её, мол, мне уже много лет, вот и сижу на месте, а тебе двигаться надо, на речку ходить, красотой наслаждаться – у тебя вся жизнь впереди, успеешь нарисоваться!

Однажды Антонина Михайловна принесла на занятие увесистую серую книгу. Было неясно, серая она от пыли или же это её натуральный цвет. Сделав усилие, она с громким стуком положила книгу на стол. Студенты окружили её. На обложке едва виднелась надпись: «Московский художественный институт им. В. И. Сурикова. 1948».

Антонина Михайловна раскрыла книгу, пахнущую давно ушедшим прошлым. На первой странице чёрной ручкой было аккуратно выведено: «Скворцов Георгий Петрович. Академическое собрание». Студенты принялись листать книгу, пестревшую зарисовками, этюдами, серьёзными жанровыми композициями и прочим. «Ну, полно, полно! Идите, рисуйте, отвлекаетесь, лучше б не приносила!» Антонина Михайловна сокрушалась и охала, но всё-таки начинала рассказывать, о том, как не сдала вступительные экзамены с первого раза, о том, что класс живописи в Академии появился одним из первых, о том, как Георгий Петрович принёс однажды настоящую шашку, и как воодушевлённо её все писали. Она рассказывала долго и проникновенно о человеке, что «показал ей дорогу в искусство». Настя слушала и улыбалась, думала, что столько похожего может быть в жизни совершенно разных людей. Её ведь тоже не с первого раза приняли.

«Настя, останься, пожалуйста», – произнесла Антонина Михайловна, увидев, как та собирает кисти в туб.

Настя послушалась. Убедившись, что стало тихо, Антонина Михайловна закрыла дверь, которая гулко и тяжело хлопнула.

«Здесь – работы моего учителя. – Антонина Михайловна указала на первую страницу. – Георгий Петрович мне эту книгу подарил. Она для меня путеводной звездой была, а теперь хочу, чтобы она таковой для тебя стала. Бери», – сказала Антонина Михайловна хриплым голосом, протягивая книгу Насте.

«Что Вы, Антонина Михайловна, я не... – Настя потупила взгляд. – Я не могу это принять, я...» Она начала заикаться.

«Отговорки не принимаются. Ты что, спорить со мной будешь? – перебила её Антонина Михайловна. Я тебе её доверяю, чтобы ты по ней училась, как в живописи создаётся форма, и меня вспоминала. Пообещай, что будешь эту книгу беречь...»

Настя взяла книгу из рук Антонины Михайловны. Она впервые увидела её руки так близко. Почти чёрные, бугристые вены вздымались над огрубевшей, изрезанной морщинами кожей, в которую уже безвозвратно въелись краска и глина, эти руки видели полную трудностей жизнь, а сейчас они творят истинные чудеса. Узкие кости складывались в типично «художественную» кисть вечного труженика... Настя посмотрела в глаза Антонины Михайловны и произнесла одно слово: «Клянусь!» Антонина Михайловна никогда не слышала от столь тихой и скромной Насти такой уверенности в голосе.

– «Клятву принимаю», – сказала Антонина Михайловна, усмехнувшись.

На следующий день Антонина Михайловна не пришла. Галина Степановна сообщила, что она «немного утомилась», и ей нужно «побыть дома», ещё попросила не переживать о здоровье, потому что «всех вас ещё переживёт». Потом – пауза и, после, голос «павлинихи». Историй никто не рассказывал, было лишь сухое и «по делу» изложение живописных законов. Насте от этого становилось не по себе, её чуткая интуиция подозревала что-то неладное, но она гнала эти мысли прочь: Антонина Михайловна тоже человек, и ей нужен отдых, тем более, в её возрасте.

Через три дня Антонина Михайловна вернулась, чему Настя очень обрадовалась. Только что-то в некогда жизнерадостной и словоохотливой Антонине Михайловне переменилось: она сидела, будто сдавленная чем-то невыносимо тяжёлым, а когда пыталась привстать, то делала это с большим трудом. Студенты помогали ей подняться, а она, грустно улыбаясь, просила: «Не надо, вы лучше сюда работы принесите». Она стала очень бледна и будто уменьшилась под своей огромной серой шалью.

«Настя, слышишь... Давай обсудим твою работу... У тебя недоделки. Структура нужна... Живость... Форма, Настя...» Она говорила с долгими паузами, ей не хватало воздуха, она словно пыталась вдохнуть его как можно больше.

«Антонина Михайловна, я старалась, но форма, что мне с ней делать? Я перепробовала всё, что Вы мне сказали, но ничего не выходит, у меня не получается живо, я не знаю как, я...» Настя остановилась и посмотрела на своего преподавателя. Та смотрела в её глаза, прямым и строгим взглядом.

«Ты знаешь, что такое душа, Настя? Скажи, ты знаешь?.. Я тебе скажу. Душа – она везде, в тебе, во мне, в рисунке, в этой студии, слышишь?.. Но без труда её не найти. Чем больше работаешь, тем она ближе... Я увидела её когда-то в тебе, значит, всё не зря... Ты работаешь... Ты станешь великой, ты будешь профессиональнее меня... Я тебя доведу до высокой ступени, и это будет моё счастье... Я успокоюсь...»

Настя молчала. У неё защемило в груди, а глаза стали мокрыми.

«Ну что ты, прекрати... Снова я тебя заставила реветь... Антонина Михайловна судорожно взяла Настю за руку. – Мои родители мечтали, чтобы я лепила скульптуры. Они часто мне говорили об этом, особенно, когда мы переехали в город. Надеялись, вот, выучишься, будешь скульптором, и твои памятники станут достоянием страны. А я упрямая, по пути преподавания живописи пошла. Но мечты родителей не забыла... Я когда здесь работать начала, ходила в мастерские и по вечерам ваяла со студентами... Не памятники, конечно, но тоже достойные работы... Я тебя в эти мастерские свожу. Вспомню молодость, да и ты посмотришь, как там всё устроено...»

Прошло пять лет. Настя быстрым шагом шла по коридору художественного факультета в живописный класс.

«Завтра – итоговый просмотр! – продекламировала Галина Степановна. – Приносите работы и защищаетесь. Комиссия будет чётко отслеживать технику вашего говорения, дипломники, я к вам обращаюсь! За полчаса до начала я открою аудиторию. Заходите, готовите экспозицию, не дети малые. Если кто-то опоздает, пеняйте на себя, ваша репетиция защиты, ваш диплом, ваше достоинство. Не мне за него отвечать. Регламент защиты – десять минут, столько же на вопросы. Все всё знают, но как всегда, забудут, поэтому, повторяю в сто тысячный раз – говорить разборчиво, доказательно и по делу, логика – ваше кредо и ничто больше!»

Студенты зашушукались. Настя перебирала все возможные сценарии завтрашнего дня. Единственной ложкой мёда в большой бочке дёгтя должна стать Антонина Михайловна. Она будет её защищать, говорить, что у неё «типично левитановская живопись», и преподаватели будут кивать в знак согласия, потому что Антонину Михайловну уважали. Она многих профессионалов воспитала.

Вечером Настя решила прогуляться в парке. Ей не верилось, что она почти квалифицированный педагог и художник. Столько всего изучено, но столько ещё впереди... Она ещё помнила вступительные экзамены, торжественное посвящение в студенты, когда все пришли на первое занятие, измазанные краской, а Антонина Михайловна тогда сказала: «Полотна импрессионистов налицо!», первые просмотры, встречу с Галиной Степановной и робкое «Здравствуйте», самовар и хлеб, Красные Зори... Настя думала о завтрашнем дне, и почему-то ей становилось холодно, а руки дрожали. «Что со мной?» – спрашивала она, будто надеясь получить ответ. Предчувствие чего-то неладного летало в воздухе, и избавиться от него было нельзя. Предстоящая защита дипломной работы по сравнению с этим предчувствием выглядела совершенно жалко...

Ранним утром Настя приехала в Академию. В руках у неё находились несколько рулонов и большая сумка. Аудитория была закрыта, возле неё не было никого, царила тишина. Ожидание томило и без того перегруженную мыслями голову Насти, с каждой минутой её руки всё больше холодели, а тишина заполняла пространство коридора, проникала в каждую клеточку её тела и заставляя переживать всё сильнее. Наконец, пришла Галина Степановна с ключом. Настя вошла в непривычно пустое помещение класса живописи и начала раскладывать работы. Спустя обещанные полчаса Галина Степановна провозгласила о начале просмотра. Преподаватели обсуждали работы, переговаривались, но всё было иначе. Вдруг Настя с ужасом обнаружила, что Антонины Михайловны среди них нет. Это из ряда вон выходящее событие, Антонина Михайловна никогда не позволяла себе пропускать подобные вещи, не могла опоздать, так как была очень пунктуальна, а уж тем более – забыть о защите, к которой готовила своих же студентов и за которых так переживала при всяком упоминании слова «диплом».

«А Антонина Михайловна будет?» – спросил кто-то из преподавателей, будто прочитав Настины мысли.

«Ах, да, вынуждена сообщить, что Антонины Михайловны сегодня не будет, – ответила Галина Степановна. – Она неважно себя чувствует, и просила передать наилучшие пожелания всем защищающимся».

«Она же её терпеть не может!.. Так бы и молчала, если б не спросили!» – подумала Настя и тут же покраснела, то ли от стыда, то ли от злости. Неужели на одном из, возможно, главных событий её жизни Антонина Михайловна не будет присутствовать? Неужели оно пройдёт без единственного человека, видевшего в ней нечто великое?.. Это конечная точка, итог всему, чему она научилась, неужели Антонина Михайловна не увидит её триумф? Вопросов у бедной Насти появлялось всё больше, а тем временем, очередь дошла до неё.

«Мы рады представить вашему вниманию...» – было начала она. Её речь прервал телефонный звонок. Звонили Галине Степановне.

«Декан просит всех собраться в главном зале...» – сказала она неуверенным, будто вопросительным тоном, быстро повернулась и вышла, не произнося более ничего.

В главном зале Академии было многолюдно. Голоса гудели и растворялись в сводах потолков, между балконов и белоснежных колонн. Педагоги озабоченно переговаривались, студенты толпились у входа и стояли небольшими группами у стен. Хлопнула дверь, и размеренной походкой вошёл декан, встал за кафедру и, постучав по микрофону, начал говорить.

«Сегодня ушёл из жизни один из старейших преподавателей нашей Академии. Из-под её золотых рук вышло немало признанных мастеров. За шестьдесят восемь лет плодотворной работы она показала пример наивысшего профессионализма, преданности и уважения к своему делу. Для Академии эта потеря невосполнима, её ученики никогда не забудут подвиг своего Учителя...»

Дальше Настя не слышала. Она мчалась по коридору, мимо бесконечных одинаковых дверей, чуть не столкнулась с молодой аспиранткой, нёсшей стопку книг, только что взятых в библиотеке, она не видела ничего вокруг, по её щекам струился ливень горячих слёз...

Антонина Михайловна скончалась по причине сердечного приступа, это Настя узнала немного позже. Ещё она узнала, что Антонина Михайловна болела сравнительно давно, и что она была готова к своему уходу. Ввиду понятных обстоятельств Настя и ещё несколько студентов из её группы вынуждены были встать под опеку Галины Степановны, чтобы довести защиту дипломной работы до логического конца.

Эти семь дней для Насти прошли мучительно. Она побледнела, осунулась, под глазами появились тёмные круги, она не спала и не ела, не проявляла эмоций, не слышала говорящих с ней, а в ответ лишь кивала головой. На вопрос «Понятно?» после речи Галины Степановны она тоже кивнула.

«Послушай, люди уходят, – начала Галина Степановна. – Прожила это событие и всё, живи дальше! Диплом, и дело с концом, здравствуй, новая жизнь!»

Настя вдруг выпрямилась и подняла глаза. Затем отрывисто, почти по слогам, произнесла:

«Диплом ничего не значит. Это всего лишь документ. Гораздо важнее, что скрывается за этим словом. Что было на пути к нему. Я поклялась хранить память. Вы знаете, что такое душа?..»

Галина Степановна опешила и хотела было ответить, но Насти уже не было.

«Неслыханная дерзость! Будет она меня заговаривать... Ишь, какая!.. Что такое душа!..» Галина Степановна поставила руки на пояс.

В самом деле, что такое душа? Её ведь не увидеть, не потрогать, стало быть, её нет? Тогда как объяснить то, что один преподаватель с успехом взращивает молодые побеги и любуется их красотой, а у другого – неурожай?

В день защиты студентов всех курсов собрали в главном зале. Настраивали проектор. Комиссия суетилась и шуршала листочками. Первокурсники хохотали – им всё в диковинку, они – «взрослые дети». Они уже приготовились к долгому и скучному действу, на котором, по словам преподавателей, «нужно проявлять активность». Это значило задавать вопросы, поддерживать аплодисментами или, хотя бы, не спать. Настя выступала восьмой. Ей не впервой быть оратором, но всё-таки, ответственное событие, можно сказать, момент всей жизни. Когда председатель объявил «Румянцева Анастасия Вячеславовна, пожалуйста», Настя вышла спокойным уверенным шагом, держа большую серую книгу с надписью «Московский художественный институт им. В. И. Сурикова. 1948».

«Мы рады представить вашему вниманию», – начала она и сняла полотно с рядом стоящего станка. С холста в огромное пространство зала смотрела женщина в серой шали. Глубокая мудрость читалась во взгляде, её жилистые руки были аккуратно сложены на коленях, обнажая душу вечного труженика. При скромности этой фигуры невозможно было отрицать её величие. Тем временем Настя громко и воодушевлённо строила логическое заключение. «Таким образом, преемственность поколений осуществляется в сотрудничестве учителя и ученика, в двусторонней заинтересованности, педагогическом мастерстве, что особенно важно понимать при преподавании такой дисциплины, как изобразительное искусство». Книга всё ещё находилась в её руках. Настя не сомневалась, что Антонина Михайловна рядом, душа её была там, в этой книге, и это открыло второе дыхание.

После окончания защиты к ней подошла Галина Степановна. «Поздравляю Вас, – сказала она. – Ваша работа удивительна. Может, Вы расскажете мне, что такое душа?»

«Душа – она везде, но её невозможно найти, не трудясь». Настя остановилась, потому что к ней подошёл декан художественного факультета.

«Ваша работа является показателем мастерства как Вашего, так и человека, учившего Вас. Мы считаем, что это – высшая дань уважения к искусству и к чести трудящихся на его благо. Она достойна стать главным экспонатом постоянной выставки в память о Мастере», – декан посмотрел в сторону Галины Степановны.

«Да, Анастасия, Вы не будете против этого?» – спросила та.

«Это честь для меня», – ответила Настя.

Антонина Михайловна много раз повторяла своим студентам: неважно, кто вы, художники, академики или скульпторы, живите по совести, так, чтобы ваша душа была свободна. Так что же такое душа? В чём её феномен, и что важнее – искусство в душе или душа в искусстве? А может, главное искусство заключается в ней самой? Одно ясно: душа – это то, без чего жизнь не имеет смысла. Она может выступать в понятиях любви, мастерства или «формы», но она есть. Вопрос состоит лишь в том, кто сумеет её найти. Это решается, увы, не при жизни, так же, как и выполнение «профессионального долга». Долг этот лежит на совести ученика и находится в его власти. Осуществит он его или нет – выбирает он сам. Настя, хотя, правильнее сказать, Анастасия Вячеславовна, успешно закончила аспирантуру и получила степень доктора наук. Теперь она преподаёт живопись в Академии, и её любят студенты. Она рассказывает им о богатой истории Академии, о наполненной творчеством и трудом, но, всё-таки, яркой и весёлой студенческой жизни, о великом искусстве и не менее великих людях, о том, что сама когда-то была «фефёлой». Улыбается. Студенты смеются: им нравится это старинное, истинно русское слово, от которого веет теплом и уютом. Теперь она учит уважать искусство и понимать, как достигается истинное мастерство, а ещё – слышать «голос души». Быть может, правильно считала Антонина Михайловна, словно предвидя будущее, что её Настенька станет великим Учителем, а вера педагога в ученика решает многое. Значит, теперь она спокойна...

Свидетельство о публикации №220052001365