Лесник, техник-лесовод, МПИ

Вообще-то, поступить можно было, но для этого надо было остаться на летнюю отработку, написав ректору заявление о переводе на механический факультет (там конкурс был низким). Я же, впервые надолго уехав от родных, соскучился по ним. К тому же, деньги закончились и я уехал из Йошкар-Олы домой. Из Казани добирался на третьем ярусе общего вагона (полке, где хранятся матрасы). Т.к. денег не было, то никуда не выходил. Но сердобольные попутчики заметили это и, организовав общий стол, чуть не силой заставив меня слезть и присоединиться к трапезе.

Пришлось на следующий год вновь сдавать вступительные экзамены и поступать на заочное обучение. Я, получив от той же тётки (Резеды апай) хорошее пособие по химии для поступающих в Вузы, неплохо подготовился. Вступительные экзамены сдавал в БГУ, и, естественно, сдал на пятёрки (хотя это было не обязательно, т.к. на заочном отделении конкурса не было). К тому же директор лесхоза В.В.Фортунатов дал письмо с ходатайством о приёме в институт потомственного работника лесного хозяйства. Перед этим он вызвал меня к себе в кабинет (впервые в жизни я был у начальника) и напутствовал меня со словами, чтобы не подводил ни лесхоз, ни имя отца и дедушки, которых он хорошо знал. Так же тёплые слова сказали ещё несколько специалистов, разместившихся в большом (по моим меркам), но тесном помещении лесхоза (он тогда располагался по адресу Лесопарковый проезд, 2 – это недалеко от госцирка, сейчас там находится здание под номером 77).

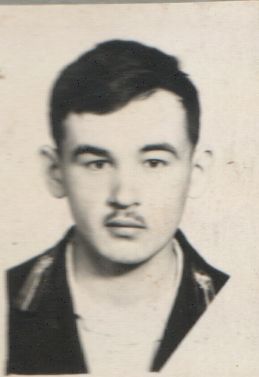

Один из первых паспортов, который я получил, имел серию XIV-ЖЛ и № 541096.

В системе лесного хозяйства официально начал карьеру с 1.04.1967г. с должности лесника обхода №11 Нагаевского лесничества Уфимского мехлесхоза (к этому времени горлесхоз был переименован в мехлесхоз, т.е. механизированное лесное хозяйство). Фактически работать лесником начал раньше, но т.к. мне не было 18 лет, то лесником оформили мою мать. Работа началась с приёмки обхода у лесника Салихова Мухаммата Салиховича, временно охранявшего тогда этот обход. Мы долго ездили и ходили по обходу и ближайшим деревням, лесник знакомил меня с людьми. Я дотошно устанавливал границы. Порубок почти не было, а если и были, то их не было видно, т.к. пни были укрыты снегом. Под конец, уставшие доехали до дер. Мокроусово (старое название деревни – Богородское, а некоторые старики называли Степановкой. Кстати, возможно, Богородской деревня раньше называлась оттого, что в окрестностях росло много тимьяна или чабреца по другому, а в народе именуемого Богородской травой). Салихов махнул в сторону железной дороги: “Там граница идёт вдоль железки, в овраге снега лошади по брюхо, нарушений там не бывает никогда, я вчера на лыжах пробегал. Стоит ли ходить? Давай подпишем акт приёма-передачи обхода”. Я согласился с ним. Отец, услышав об этом, рассердился: “Раззява, там наверняка воруют”. Он оказался прав, на другой день там я нашёл порубку, но документ уже был подписан. Так я на практике понял высказывание, что слова иногда служат для сокрытия проступков. Поэтому когда нынешние политики говорят одно, а делают другое, я не очень-то удивляюсь. Вакцинацию от словоблудия прошёл в юности.

Мне выдали (не сразу) паспорт обхода с планшетами лесных угодий, контрольную книгу лесника, удостоверение №106, форменную одежду, старенькое одноствольное ружьё марки ИЖ-5 № С99721 с 5 патронами (а не карабин, как показывают в приключенческих фильмах о лесниках), лошадь (позже получил мопед, который быстро сломался). Надо сказать, что на складе лесничества кроме нескольких однозарядных ружей был и пятизарядный винтовочный обрез (отобранный у браконьеров), но он нуждался в небольшом ремонте и проблемой было достать к нему соответствующие боеприпасы. Я был молод и тогда у меня не было знакомых, которые могли бы достать мне винтовочные патроны, поэтому предпочёл ружьё.

Мой непосредственный начальник (Ю.Я.Дистанов) подарил половинку личного полевого бинокля с 6 кратным увеличением (позже я купил в Казанском универмаге более мощный 8-кратный монокуляр №6902348).

10 октября 1970 г. меня повысили в должности, назначив участковым, а через два года – старшим техником-лесоводом. В это время у меня с Салиховым был курьёзный случай. Он не приехал в лесничество, а денежную ведомость по выдаче зарплаты надо было срочно отвезти в контору лесхоза. Я отправился по деревням раздавать по этой ведомости деньги временным рабочим. В некоторых деревнях, люди заготовившие дрова, искренне удивлялись: “А за, что деньги?” Я, в свою очередь не менее удивлённо, разъяснял, что заготавливая дрова, они очищали лес от болезненных и ненужных деревьев, т.е. производили работу, а работу государство оплачивает (деньги для сельчан не малые, иногда сумма превышала половину стоимости дров). Приехав к Салихову, обнаружил, что дома лишь его дочь – школьница. Она сказала, что отец уехал в лес. Я не знал, что делать, ведь не мог оставить ей деньги. Сказал, чтобы её отец по возвращении из леса сразу выехал ко мне за деньгами. Тут заскрипели половицы и из зашторенной спальни возникло плутоватое лицо Мухаммата. Вот, мол, вздремнул немного, но тут твой голос услышал. И тут же накинулся на дочь, зачем мол, начальство обманываешь. Но по её оскорблённому виду понял, что он спрятался от меня, предположив, что я приехал поручить ему какую-то работу. Но в принципе, это был безобидный человек. Сейчас его тело покоится на кладбище дер. Старые Киешки, между могилами моего отца и другого лесника – Гареева Аксана.

Профессия лесовода не принесла мне больших благ (да я, как и большинство сверстников, воспитанных на советских приоритетах, не гнался за ними), но она доставила мне радость знакомства со многими замечательными людьми. Работая с ними бок о бок, съев в столовках, кордонах, конторах и просто на природе не один пуд соли, я учился у них жизни, смеялся их потешным рассказам и анекдотам (преимуще-ственно либо о политике, либо о женщинах). Сейчас, когда набираю эти строки, с умилением вспоминаю своих друзей, что за копейки делали, как нам тогда казалось, важное для страны дело. Какими наивными мы были, но в этом и вся прелесть жизни, что не знаешь, что будет завтра, что ждет каждого из нас в будущем. Душу щиплет, когда вспоминаю того или иного человека. Все они были живыми, все чего-то хотели в жизни и почти все желали, чтобы я стал настоящим Человеком, а не побегушкой – подхалимом или мелким подлецом. Как я им всем благодарен за ненавязчивое воспитание и чистосердечную помощь в жизни.

Хотя и считается, что работа лесника легкая (ходи, да гуляй по лесу), но есть в ней и минусы, укорачивающие жизнь. В частности, питание всухомятку (и не по строгому расписанию). Изнемогая от жары, порой приходилось пить из грязных лужиц. Да и сельчане, нуждавшиеся в дровах или сене, старались подсластить просьбу с помощью горькой (только не думайте, что все лесники алкаши, среди них немало не только язвенников, но и просто трезвенников по жизни).

Может по этим причинам (первым) некоторые из друзей не дожили до времени написания этих строк, а ведь мне чуть больше 70.

Особенно тепло вспоминаю Володю Лобова. Это был замечательный собеседник и товарищ, хороший софист. Порой, дискутируя о чем-то, он спорил, придерживаясь определенной точки зрения до той поры, пока не почувствует, что побеждает в споре. После этого он незаметно переходил на противоположную точку зрения, пока вновь не положит тебя на лопатки. Иногда и после этого его точка зрения вновь менялась на 180 градусов. Только тогда собеседник понимал, что дискуссия переросла в диспут. Тем не менее, на Володю редко кто обижался, он умел ладить с людьми независимо от возраста и ранга. Работай он в полиции, то стал бы переговорщиком. У него стоило бы поучиться и тем, кто разочаровался в своей спутнице жизни. Женившись на другой женщине, Володя оставался в самых доброжелательных отношениях и с детьми, и с первой женой и даже с её новым мужем. Он многое повидал, ведь работал не только в лесу. Зарплата в лаборатории тогда не была высокой, нас держала там вероятность дальнейшего перевода в аппарат министерства. Володя не стал дожидаться и, записавшись в рыболовы, уехал на Камчатку. Когда “шла” рыба, то уставал до полного изнеможения. Он описывал добычу печени. Вкратце выглядело так, правой рукой берется голова рыбы, левой – хвост и рыбе вверх брюхом руками переламывают хребет. Выдавливаются внутренности, печень вытягивается кулаком и отрывается, затем рыбу бросают в одно отверстие, а печень в другое. Чтобы собрать килограмм печени, нужно было обработать от 60 до 100 рыбин (в зависимости от размера рыб). За смену нарабатывали по 150 кг печени. Когда рыбы не было, то не было не только работы и зарплаты, но и отдыха не было. Выйдет на смену (она длилась 10 часов), а ему говорят, иди в каюту до вызова, час посидел – вызов, поработал немного, больше вымок, опять в каюту до вызова. В общем, сказка про белого бычка. Как он писал в 1977 году, за 19 дней января заработал всего лишь 100 руб. 53 коп. (т.е. даже чуть меньше наших тогдашних окладов).

Лобов Владимир Дмитриевич был моим вторым непосредственным начальником, когда я начал работать лесником. Первым моим участковым техником-лесоводом стал Дистанов Юлий Ягафарович. Это был целеустремленный, неутомимый человек. Ему я обязан тем, что освоил первоначальные навыки самбо, научился правильно отводить лесосеки, составлять наряды на выполненные работы, акты о лесонарушении и т.п. Он, кстати, в последствии не плохо продвигался по службе. Работал в министерстве начальником отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения, возглавил созданный впервые в отрасли информационно-вычислительный центр. Затем ушел в аппарат Правительства республики (тогда он назывался Советом министров или, сокращённо, – Совмином). Успешно работал в системе народного контроля. После которого перешел в систему экологии, где был заместителем начальника самого трудного межрайонного управления. Оттуда и ушел на заслуженный отдых.

Моим первым лесничим был Мальцев Аркадий Васильевич. Это был работник старой закваски, любивший собирать лесников и читать им политинформацию, заниматься до позднего вечера нравоучениями. А ведь добираться до дома некоторым лесникам были нужны часы даже на резвых лошадях. Он в частности, предсказал, что наступят времена, когда лесники будут сами разъезжать по домам и предлагать купить готовую древесину. Лесники тогда посмеялись. В это не верилось, люди тогда чуть не толпой ходили за лесниками, предлагая поработать в обмен на возможность заготовить сено или приобрести древесину от рубок ухода. Дело в том, что древесина от рубок ухода за лесом была значительно дешевле, чем отпускаемая от рубок главного пользования.

Позже А.В.Мальцев ненадолго уехал в Тольятти, затем вернулся и устроился лесничим Демского лесничества. Его помощником стала жена – Галина Петровна. Нагаевское лесничество возглавил его бывший помощник – А.П.Артюшин. Алексея Петровича я знал и раньше, он некоторое время квартировал у моего дедушки в Черноозёрском кордоне. Окончив Бузулукский лесной техникум, А.П. Артюшин некоторое время по направлению работал в Оренбургской области. Затем на три года ушёл служить в армию. После армии, по переписке с однокурсником Верещагином Василием Александровичем, приехал в Уфимский лесхоз. Тогдашний директор Уфимского горлесхоза Владимир Владимирович Фортунатов (В.В. Фортунатов для лесников был легендарной личностью. Начав работу с лесоустройства, он до азов знал систему лесного хозяйства и пользовался непререкаемым авторитетом среди лесной охраны и местной власти) направил А.П. Артюшина работать в Дёмское лесничество, где он некоторое время жил на квартире моего дедушки. В отличие от Мальцева, Алексей Петрович был человеком другой формации. Родом из работящей семьи, отец его был хорошим бондарём. Благодаря любознательности, помимо непосредственной работы в должности помощника лесничего, он освоил азы бухгалтерской работы у опытного бухгалтера Дёмского лесничества Добромыслова Олега Николаевича (тот позже был переведён в лесхоз).

Он отличался не только мягкостью, интеллигентностью, но и в меру требовательностью. Поэтому пользовался большим уважением среди лесников. Когда Алексея Петровича выводили из себя, то мог показать характер. Помнится, когда один из рабочих пришел в контору под мухой и стал качать права, то интеллигентный Алексей Петрович схватил бузотера за шиворот и так пнул по мягкому месту, что тот кубарем скатился с лестницы. Что же, русский мужик уважает крепкую руку (хотя это не совсем точно, рабочий был татарином, но ведь мы тогда все были единым Советским народом, только куда делось это единство в дальнейшем?).

У Алексея Петровича была замечательная жена – Сухорукова Евгения Дмитриевна. К сожалению, она рано ушла из жизни (04.01.2003г.). Родом из Курской области, Женя работала дояркой на родине. Не терпевшая плутовства, поссорилась с подружками, разбавлявшими молоко водой, и покинула отчий дом. В других областях страны осваивала разные рабочие специальности. Работая на фабрике по ремонту мягкой тары в г. Артемьевске Донецкой области подружилась с Сивопляс Александрой Петровной – сестрой Артюшина, котрая и познакомила 8 марта 1965 года Евгению с Алексеем Петровичем. Они понравились друг другу. Трезвенник по жизни, он отбил её у одного инженера-ухажёра, уехавшего в командировку, и через неделю поженились. Они шутили, что в честь их знакомства Президиум Верховного Совета СССР указом от 8 мая 1965 года, подарило народу выходной день на 8 марта (до 1965 года – 8 марта было рабочим днём и лишь к 20-летию Победы, с учётом неоценимого вклада женщин в Победу над фашистской империей, 8 марта вновь сделали выходным днём).

Евгения подарила Алексею Петровичу 6 детей – Дмитрия (1966 года рождения), Елену (1967), Татьяну (1969), Олега (1971), Ольгу (1974) и Веру (1978).

В Нагаевском лесничестве Евгения работала бухгалтером. Надо сказать, что близким родственникам в лесном хозяйстве в порядке исключения разрешалось работать на должностях подотчётных друг другу. Это связано с тем, что в лесной местности трудно найти работу, помимо работы в лесничестве. Но Артюшины были весьма законопослушны и после того, как Алексея Петровича поставили лесничим, во избежание разговоров, его жена ушла с этой работы в другую организацию и стала продавцом.

Здесь ей, как героине Некрасова пришлось не раз коня на скаку останавливать и в горящую избу входить. Конь по кличке “Чалый” был пуглив, а дорога в кордон Нагаевского лесничества была узкой (она и сейчас не особо широка, но зато асфальтирована). Стоило лошади испугаться, например треска сучьев, она пускалась в галоп. Чтобы не разбить и не разлить перевозимый ею ценный товар, приходилось останавливать скачущую лошадь, направляя её в снежную целину. Лошадь выдыхалась, успокаивалась и взятая под уздцы хоть и женской, но твёрдой рукой, возвращалась на дорогу. В мае 1979 года Алексей Петрович учился во Всероссийском институте повышения квалификации руководящих кадров и специалистов лесного хозяйства, а в это время дома случилось короткое замыкание. Кошка задела провода открытой проводки в недавно отстроенном доме. Стены были оклеены шпалерой (так в деревнях раньше называли обои на бумажной основе). Те вспыхнули. Прибежавшие на пожар туденты, проходившие практику, разбили окно. Разгорающийся очаг, получивший свежий кислород, полыхнул с ещё большей силой. Евгения сумела только забежать в дом и спасти Таню (ей было 8 месяцев). Все документы, деньги и вещи сгорели. Дом был пятистенным, но пока горела половина дома у Артюшиных, семья лесника Гареева Аксана сумела вытащить из своей половины основную часть вещей. До сих пор не понимаю, люди учатся в школах и ВУЗах, сдают экзамены по технике безопасности, а случись пожар, почему-то чаще всего разбивают окна и дают приток кислорода к огню. С чем связана эта пагубная реакция людей на пожаре?

Однажды молодая пугливая лошадь, на которой А.П.Артюшин возвращался с ревизии обхода лесника Разбежкина Николая Дмитриевича, резко рванула, испугавшись шума подъехавшей машины. лесничий в это время только собирался на неё вскочить, а в итоге его нога попала между задних ног лошади, у него переломало кости щиколотки. После операции Алексей Петрович больше месяца был на больничном, но и после этого ходил с трудом. Это заметил Рамазанов Исай из деревни Старые Киешки (брат бакенщика Нурислама). Он отвёз Артюшина в Сахарозавод (пос. Прибельский), где знахарка поправила ногу и денег за это не взяла, сказав, что раньше надо было приходить. Мы тогда верили официальной медицине, но и среди знахарей были хорошие специалисты. Так же, как и среди медиков, к сожалению, до сих пор попадаются самодовольные профаны.

Конечно, кроме ранее упомянутых лиц, мне много дали другие бывшие начальники и коллеги, имена которых известные всем пожилым лесоводам республики. Я горд, что работал вместе со многими ассами в своей сфере. Многие, наверное, обидятся, что о них сказано до обидного мало или вообще не упомянуто. Прошу извинить меня. Чтобы написать о многих и много, надо бы обладать феноменальной памятью или начать писать мемуары со школьной парты. Жаль, что у меня в те годы не было компьютера.

В мае 1967 года я написал заявление и вступил в профсоюз рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности (членский билет № 56795586).

Оклад лесника за несколько лет до моего прихода был равен 27 рублям, а до 1961 года он составлял 270 рублей. В 1961 году произошла смена денег, на практике деньги были уменьшены в 10 раз. Ч начинал работу когда оклад лесника составлял 50 рублей, т.е. был равен минимальному размеру оплаты труда. Позже подняли до 75 рублей (вместе с увеличением размера минимального оклада по стране до 70 рублей).

На всех товарах указывалась розничная цена изделия или продукта. В процессе демократических реформ государственной системы, эта практика, существовавшая в нашей стране десятилетия, была выкорчевана полностью. Сейчас начинают говорить о регулировании цен на лекарства и некоторые другие вещи, об информации покупателей через Интернет о допустимых ценах. Мне кажется, если бы государство хотело остановить вакханалию цен, то просто обязало бы производителя конечного продукта, указать на упаковке или самом изделии, цену отпускаемого с предприятия продукта. И покупатели бы увидели, насколько повысили цену перекупщики и стоит ли тратить деньги. Может есть смысл поискать этот товар у других продавцов. Соответствующие органы могли бы взяться за те цепочки, которые ведут к кратному увеличению конечной цены, по сравнению с отпускной ценой производителя.

В деревне Старые Киешки, некоторое время, в местной школе работала преподавателем кузина моего отца – Нарынбаева (Мухарямова в девичестве) Зиля Файзрахмановна.

Работая лесником, я изредка писал стихи (для себя). Недавно нашёл одно из них, которое готовил под песню:

Забыв про усталость, холод, жару,

Несут дозорную службу свою,

Люди, отдавшие лесу сердца,

Чтобы засияла коммунизма заря.

Припев:

Со времён великого Петра

И до сегодняшнего дня

Есть девиз у нас –

За лесом нужен глаз, да глаз,

Мудрость, добрая рука,

Воля и твёрдость бойца.

Во время войны лес воевал,

Народ в нём спасения искал.

И словно долгожданной победы слеза,

В мае на древках знамён сверкала смола.

Припев тот же.

В двадцатый, космический век,

Словно домой приходит в лес человек,

А если в лесу случится нежданно беда,

На помощь лесная охрана спешит тогда.

Припев тот же.

Теперь вижу, что эти стихи под песню явно не тянули, но были полны юношеской гордости за свою работу.

Окончил заочный факультет Поволжского лесотехнического института им. М.Горького (в процессе учебы переименованного в Марийский политехнический институт). Кстати, если читатель попытается найти такой институт, то напрасно. Институт, как и сотни других по стране, почему-то благополучно перекочевал в разряд университетов. Я даже не знаю, как он теперь называется. В институте со мной из Башкирии учился Валеев Шамиль Абдрахманович. Это был широко эрудированный человек. Он приходился в какой-то степени родственником Заки Валиди и, по его словам, это было препятствием в жизненной карьере. Истый лесовод, он, навещая меня по вопросам учёбы, подолгу беседовал с отцом, а также встречался с моим дедом. Бывал у нас и его братишка Камиль, работавший в университете (Раньше в Уфе был один-единственный университет – Башкирский государственный университет имени 40-летия Октября. Остальные 5 ВУЗов назывались институтами). Кстати, сын Шамиля абыя – Мансур, позже учился с моей сестрёнкой в одной группе в лесном техникуме. С ней же учились сын одного из наших лесников Рафаэль Мустафин (он перевёлся в министерство на освободившееся после меня место) и Галина Соболева, которая позже вышла в Белоруссии замуж за Василия Соболя (позже он так же работал в нашем министерстве).

Кроме Шамиль абыя, со мной учились мой приятель Капитонов Фёдор Алексеевич из пос. Ибресси Чувашской АССР. У него была большая семья. На очную учёбу в этот же институт позже поступили и закончили его сестрёнки – красавицы Нина и Рая (Позже Рая переехала в Башкирию, как и брат, некоторое время поздравляла меня с праздниками. Здесь нашла своё счастье, а Нина была у нас не долго и вышла замуж на родине). Сестра Валя училась в педагогическом в Чебоксарах, Галя и Тамара работали в Ибреси на заводе измерительных приборов, были и младшие братишки Юра и Коля. Федя приглашал меня на свадьбу с Валентиной, работавшей ст. бухгалтером в Ибрессинском райисполкоме. которая состоялась 1 ноября 1974 года (ул. Свердлова, 11), но я не смог поехать. В 1975 году у него родился первенец по имени Серёжа.

Из Ибрессей учился Мородин Александр Афанасьевич и Якушевич Николай Иванович. Я приятельствовал также с Дмитриевым Владимиром Андриановичем из г. Горького (ныне Нижний Новгород). Помню, ребята спросили меня, откуда я приехал. Я ответил, что из Башкирии. На что Владимир сказал: “Слыхал. Это о твоём городе поговорка “Деньги есть – Уфа гуляем, денег нет – Чишма сидим”. Я объяснил, что речь идёт не о городе и станции, а об одноимённых ресторане и дешёвой забегаловке. Мы с ним спорили, чей город лучше. Не видя других городов, я, тем не менее, пытался доказать, что лучше Уфы, может быть только Москва. В частности, выписал из газет статистические показатели: из 71 АССР и областей РСФСР Башкирская АССР занимала в 1968 году 5 место по валовому сбору зерна, 9 – по сахарной свекле, 6 место – по яйцам и молоку, 3 – по картофелю.

С нами учился и его земляк Зуев Александр Николаевич. Хорошо помню Вороновича Анатолия Николаевича (из Кишинёва), Григорьева Василия Григорьевича (из Русаковского лесничества Татарской АССР), Матвеева Василия Алексеевича, Нуреева Аруна Ахметовича (из г. Волжска), Целищева Ивана Васильевича, Терентьева Вла-димира Алексеевича, Баранова Павла Николаевича. В общем, училось около 30 человек, лишь десятая часть которых была женского пола. В начале, поступило гораздо больше, но большая часть студентов отсеялась на 1-2 курсах (моя зачётная книжка имела №670069, где первые цифры – год выдачи, а последние – порядковый номер поступившего).

В бытность моей учёбы в Йошкар-Оле срочную службу проходил сын сторожа одного из пионерских лагерей с Чесноковской горы – Валеева Сабита (Наиль).

Добирался до института тяжело, до Казани на поезде или самолёте, затем пересаживался на поезд до Йошкар-Олы. До Казани ехать было долго, а от Казани – рукой подать. Позже, из Уфы в Йошкар-Олу, по два раза в неделю стал летать самолёт. И я несколько раз летал на Ан-24 (билет стоил всего лишь 14 руб., а время в пути – чуть больше часа). Пассажиров на нём было мало и скоро его отменили.

Жили каждую сессию по разному. Места для заочников в общежитиях были не всегда. Одно время даже пришлось жить в гостиницах, как в центральной, так и от войсковой части. Где-то на последних курсах жили в общаге за городом, там, где очники проходили практику. Я набрал много банок сгущёнки и чаёвничал. Каюсь, однажды, не заметив, что закрыт кран и нет воды, сжёг титан. Капитонов Федя, как истый охотник, угощал меня рябчиками. Их мы ловили в автоматические силки (действовали от распрямляющей силы согнутого деревца), приманивая гроздьями рябины.

Нагаевского лесничества также не найти. Это лесничество состояло из 2 частей: правобережной (куда входил 1й объезд, охраняемый в 50х и начале 60х годов Мухарямовым Талгатом) и левобережной (в конце 60х и начале 70х там работали тот же Талгат Махмутович, а так же автор этих строк, а позже его сестрёнка, Флюра). Контора находилась в правобережной части и добираться туда в летнее, а особенно в весеннее время было проблематично. Мы добирались до бакенщика Рамазанова Нурислама Хисаевича, жившего ниже дер. Старые Киешки (рядом располагались спортлагеря авиационного и сельскохозяйственного институтов), а затем пешочком. Обратно же приходилось кричать бакенщика, чтобы перевез нас (хорошо если хромой Нурислам не ушел куда-нибудь). Другой путь был через лесника Степанова Ивана Ивановича, что жил на кордоне за Белой напротив дер. Чесноковки. До конторы от него было далековато. Но зато там жили еще 2 семьи рабочих Загорска и кто-нибудь мог нас услышать и перевезти. Зимой дальние лесники (Дмитриев Николай, Скоркин Иван), частенько доезжали до нас, оставляли лошадей отдыхать на попечение матери (иногда оставляли у Степанова И.И.), а затем ехали на нашей лошади. Кроме отдыха лошадей, можно было поболтать в санях о жизни, поделиться сведениями от информаторов, перетереть косточки общих знакомых. Замёрзнув, кто-то выскакивал из саней и шёл за санями. Обычным развлечением было, стегануть в это время лошадь, сошедший принимался бежать за санями и если не догонял, то ругался, а лесники в санях, пересмеиваясь, советовали “растрясти жирок”. Зимний путь прокладывали возле устья р. Уршак, где обычно рыбачили горожане. Я удивлялся их терпению. Они, несмотря на мороз, с металлобазы со своими рыбацкими принадлежностями и провиантом, пешком шли 4км, а затем часами сидели на леденящем ветру. Всё это, ради нескольких рыбок. Наверное, не ради добычи, а для души всё это проделывалось. Мне этого не понять.

В начале восьмидесятых построили железнодорожный, а в конце восьмидесятых был построен автодорожный мост через Белую. Вышеупомянутый Ю.В. Гейко не раз высказывался на страницах автоэнциклопедии, что основная беда России это дураки указывающие дорогу. Я так же склоняюсь к этой глубоко верной мысли. Начальство “благоразумно” решило, раз у Нагаевских лесников кончаются дорожные проблемы с переправой, то лесничество необходимо ликвидировать, что и было с блеском проделано 1 июля 1979 года. Нагаевское лесничество разодрали на две части, одну из которых (правобережную) присоединили к Уфимскому лесничеству, а вторая (как догадывается читатель – левобережная) вошла в состав вновь созданного Уршакского лесничества, а позже – передана Демскому лесничеству. Но это только в мемуарах быстро сказывается, на практике было столько различных преобразований, что если их описывать, читатель вообще перестанет что-либо понимать. Поэтому перейду к дальнейшему самовосхвалению.

В лесничестве освоил арифмометр “Феликс”. Этот железный “Феликс” представлял собой настольный агрегат на котором имелись прорези с металлическими выступами и цифрами вдоль прорезей. На них набиралось, к примеру умножаемое число. Сбоку имелась ручка, которую надо было вращать столько раз, сколько цифр у множителя (от 1 до 9), затем ручку надо передвинуть и вновь вращать, набирая десятки (также от 1 до 9), затем передвинуть ручку и набирать сотни… Тем не менее, это было гораздо эффективнее, чем писать столбиком. Старые работники лесничества предпочитали пользоваться проверенными и замусоленными деревянными счетами. Позже мне дали усовершенствованный вариант Феликса – клавишную машинку ВК.

Как уже упоминалось, работал участковым, а затем старшим техником-лесоводом. Почти год исполнял обязанности лесничего (в это время Алексей Петрович был на больничном, а затем использовал несколько отпусков). В это время большую помощь мне оказал купленный родителями мотоцикл “Восход” Ковровского завода. Я на нём быстро добирался до самых отдалённых лесников. Прав на вождение у меня тогда не было, но в деревнях их не было у многих, а гаишников в те годы было не так много, как сейчас. Как-то приехав на Старую мельницу, я задержался у Кильмухаметовых, помогавших присмотреть за отдалённым кварталом (определённым участком леса). Его старшая дочь предложила выпить рябиновую наливку. Я отказывался, но она настаивала, вот мол, даже я женщина, пью. Устыдившись (разве я не сильный пол?), выпил, немного отдохнул и поехал домой. Дорога возле д. Атаевки сужалась – с одной стороны пригорок, с другой озерцо. Я пытался ехать прямо, но не получалось, хотел направить в сторону пригорка, но мотоцикл “сам” направился в озеро. Прохожие помогли вытащить и завести технику. После этого я дал себе зарок и никогда не пил за рулём.

Одновременно с основными обязанностями, с осени 1970 года был профоргом лесничества. Одной из обязанностей (помимо сбора взносов, выпуска стенгазеты, сбора и распределения кассы взаимопомощи, оказания помощи рабочим в повседневной жизни и при непредвиденных обстоятельствах) было составление социалистических обязательств коллектива рабочих и служащих лесной охраны Нагаевского лесничества Уфимского лесокомбината. Затем был избран комсоргом лесхоза (скорее назначен, т.к. выборы были чисто формальными). Вспоминаю с какой внутренней гордостью ставил четвертую подпись под социалистическими обязательствами коллектива лесхоза или другими документами (первую подпись ставил, естественно директор лесхоза, затем стояли подписи профсоюзного и партийного организаторов. Правда, когда по возрасту уходил из комсоргов, то оставил не малознакомую девушку, навязываемую райкомом (ей была нужна красивая строчка в биографии, для дальнейшего продвижения по службе), а, по договорённости с парторгом Леоновым Павлом Михайловичем, предложил комсомольцам проголосовать за работягу из Черниковского лесничества.

Свидетельство о публикации №220060801220