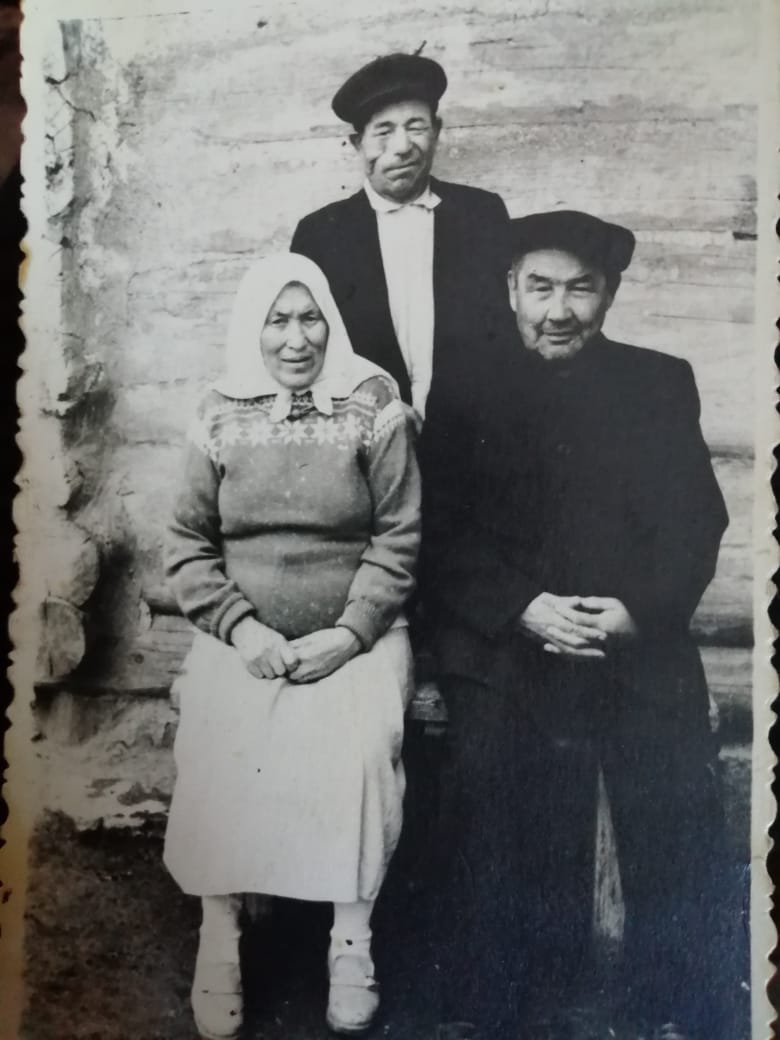

Объездчик Мухарямов Махмут Абдрахманович

До системы лесного хозяйства, согласно записи в трудовой книжке он 9 лет и один месяц работал по найму, а 10 марта 1938 года был принят в совхоз №4 треста пригородных совхозов.

Земляком и родственником моей бабушки был поэт-просветитель, первый исследователь-краевед из башкир, Мухаметсалим Ишмухаметович Уметбаев. В отличие от большинства башкирских поэтов, живших до и после него, не только отлично знал персидский и арабский языки, но и в совершенстве владел русским. Он составитель персидско-татарско-русского словаря. Среди его стихов были такие, что были направлены на сохранение лесов. Возможно последнее сыграло свою роль при выборе профессии моим дедом, ставшей основной для его сына, внука и ещё некоторых родственников. В лесном хозяйстве Махмут Абдрахманович начал работу с профессии лесоруба Уфимского городского лесхоза 13 июня 1940 года.

19 сентября 1945 года дедушка начал работать лесником Дёмского лесничества Уфимского горлесхоза, а 25 июня 1947 года был переведен в объездчики. До него объездчиком был Александр Михайлович Фёдоров. Ввиду неграмотности, Фёдоров написал заявление о переводе в лесники.

Лесником он был замечательным (это я не о деде, а о А.М.Фёдорове). Был он и не плохим рассказчиком. Помню, вечерами он мне с жаром пересказывал сюжеты библии. Я, как и большинство моих сверстников, был атеистом, но с удовольствием слушал его. Много ли надо ребенку, если учесть, что о телевизорах тогда и не слыхали. Ударом для него стало, что деньги он хранил не в сберкассе, а в банке, но банке жестяной. Отказывая себе во многом, накопил крупную сумму, но деньги отсырели и со временем истлели. Такие фокусы приключались, в народе рассказывали о подобных историях. Говорят, что после этого случая он зачах и вскоре умер.

Я, кстати, то же влип. Уложил 50 руб. в дневники за 1969-1970 годы, а дневники спрятал с припиской, вскрыть 31 марта 1975 года, но не вскрыл, а вновь спрятал. А когда начал составлять это приложение, то и обнаружил это богатство в 2010 году (две трети моей месячной зарплаты в 1970 году).

Государство раньше прилагало определённые усилия для того, чтобы население доверяло банкам и несло накопленные денежные средства в сберегательные кассы. Например, рассказывают, что в начале войны люди старались забрать деньги из сберкасс, а тогдашний директор Уфимского горлесхоза Фортунатов В.В. наоборот сдал деньги в сберкассу, за что после войны его, как говорят, поощрили одноразовым повышением размера вклада. Кроме того, при замене денег (в 1947 году) деньги меняли из расчёта за 10 старых рублей давали 1 новый. При том, обмен осуществлялся в течение всего лишь одной недели. В Сберкассе деньги в сумме до 3 тыс. рублей менялись в отношении один к одному. Если сумма вклада составляла более 3 тыс. руб., то за три старых рубля, давали два новых. При превышении суммы вклада 10 тыс. руб., то за два старых рубля давали 1 новый рубль. Это укрепило веру населения в Сберкассы и мои родители старались держать деньги в Сберкассе. Если бы они знали, что через 30 лет родное правительсто проведёт прямо противоположную реформу, получившую название шоковой терапии. А спустя два года, под видом замены денежных купюр на банкноты российского образца, произошла ещё одна антинародная реформа. От последних реформ пострадал и я, как и миллионы сограждан. Точно также я и мои родители, “подарили” новоявленным миллионерам чубайсовские ваучеры. Если причины, по которым во время войны и после, представители государства заставляли приобретать облигации, можно было понять (надо было восстановить разрушенную экономику), то ваучеризация была явно антинародной компанией. Она была направлена на узаканивание появления в стране миллионеров и миллиардеров, за счёт обнищания остального населения. Но, обидно то, что подобные нувориши не ценят этот самый народ и направляют сбережения для развития за границу. Собственное производство в стране развивается гораздо в меньшей степени, чем этого бы хотелось, чем это надо для безопасного развития государства. Может я преувеличиваю, но такие мысли тяжело давят на сердце.

За время работы Махмут Абдрахманович проявил себя способным организатором лесохозяйственных и лесокультурных работ, пользующимся уважением в коллективе, принципиальным контролёром, за что неоднократно поощрялся благодарностями и денежными премиями. Приказом по Министерству сельского хозяйства СССР от 26 марта 1957 года был награждён знаком “Х лет в государственной лесной охране”.

Франт по натуре, он был неформальным лидером Черноозёрского кордона (кордон назван по наименованию озера, говорят, что первые дома построили здесь ещё во второй половине тридцатых годов), где проживал основной контингент государственной лесной охраны и рабочей силы Дёмского лесничества. Кордон этот в те годы состоял из нескольких домов и 2 бараков. Половину пятистенного дома занимала семья деда, по соседству с ним жил Исхаков Идрис ("ученик", "прилежный") Мухаметаминович с семьёй. Его дети Якуп (08.12.1947г.), Юсуп (09.07.1950г.) и Мударис (09.09.1956г.) в последствии также работали в лесной охране. Ещё в одном пятистенном доме жил помощник лесничего, первоначально там же в маленькой каморке ютилась семья Исхаковых. Помню, как я удивился, впервые попав туда и рассказал об этом за ужином. Дед пообещал, что скоро они переедут в лучшие условия. Как я был рад этому, ведь Юсуп, в те годы, был моим лучшим приятелем. В шестистенном доме жили лесники Александр Михайлович Фёдоров, Шайрислам Шагазинович Хазигалеев. В крайней квартире жили то один, то другой человек. Первоначально там располагался агитационный пункт, который в те времена называли Красной избой. В небольших комнатках бараков, перегороженных дощатыми стенами, жили рабочие. За бараками, в сторону Красивой поляны, стоял ещё один домик, где жил конюх Фефелов Алексей. Помню, как из бревен распиливали доски. Посередине кордона стояла, так называемая, ручная пилорама. По форме она напоминала часть строительных лесов, но была изготовлена из толстых бревен. Распиливаемое бревно затаскивалось наверх и укладывалось на поперечные бревна. Двое рабочих стояли наверху над бревном и дергали одну ручку пилы, а вторая пара стояла внизу и дергала вторую ручку пилы. Работа была адской и весьма ответственной. Кроме того, на кордоне была конюшня, на чердак которой завозили сено (в начале прямо на лошади, для чего был устроен трап в виде толстого настила из бревен и досок). Трап на сеновал был необходим по причине весенних наводнений. В этом случае коней, коров, овец поднимали по трапу на сеновал (к весне сено почти заканчивалось и сеновал был свободен), где скот были в безопасности. На территории конюшни находились 2 амбара, в которых хранились овёс для лошадей (высевали на территории гослесфонда и заготавливали его сами лесники и рабочие кордона), запчасти, инструменты и продукты. Недалеко от конюшни располагались стога сена жителей кордона. Ввиду небольшой площади, свободной от леса, стога стояли скученно, и случись пожар, сгорело бы сено всех сельчан. Я не помню о случаях воровства сена друг у друга. Так же, в некотором отдалении от домов, вплотную, примыкая, друг к другу, стояли сараи. Крыши сараев были накрыты липовой корой или соломой. На этих крышах, находя какое-то пропитание, нередко вырастали островки довольно высокой травы.

В доме дедушки у двери висел телефон, он был параллельным с еще несколькими домами из разных кордонов и мы поднимали трубку, если было 4 звонка. После разговора надо было крутануть ручку, расположенную сбоку и положить трубку на рычаг. Чтобы позвонить, надо было снять трубку и крутануть ручкой с остановками столько раз, сколько положено звонков сделать абоненту, в соответствии со списком, висевшим возле телефона. Рядом с кордоном находился питомник, где выращивались лесные сеянцы. В специально выстроенном помещении питомника хранились щиты для затенения всходов, лопаты, мотыги, лесная сеялка, плуг, молотилка, веялка, мульчирователь и еще разные приспособления.

При мне был построен дом для помощника лесничего. Старшим по должности в Черноозерском кордоне некоторое время являлся помощник лесничего Чурсин Г.А. Но, по словам жителей, он был слаб к спиртному и чарам женского пола. Приказом по Уфимскому горлесхозу № 19 от 01 февраля 1954 года он был снят с должности. Сняли его за то, что задним числом выписал лесной билет на сенокошение гражданке Шишкиной после фактического её задержания на месте нарушения объездчиком М.А. Мухарямовым и лесником А.М. Федоровым и составления ими акта о лесонарушении. Кроме того, в ходе служебного разбирательства выяснилось, что вместо личных денег за строительство для себя жилого дома Г.А.Чурсин выдавал плотникам бесплатно государственную древесину.

На Черноозерском кордоне была одна общественная белая баня (Белой называют бани, печи которых имеют дымоход. Печи в чёрной /дымной или курной/ бане, в отличии от белой, дымохода не имеют. Дым выходит через небольшое окошечко, которое открывают после того, как вода нагреется, а баня станет жаркой. Такая баня экономична, т.к. её легко построить, дров на неё надо мало, но она опасна в пожарном смысле. У нас она однажды загорелась. Хорошо, что возгорание стены сзади печи, возникшее из-за прогорания кирпичей, началось в дневное время, а не ночью и мы смогли её своевременно потушить), где мылись семьями строго по очереди. За вечер мылись несколько семей. Несмотря на то, что топка была в предбаннике, в парной было жарко, т.к. кто-нибудь из членов семьи или следующий клиент подтапливал баню.

Вокруг кордона росли сосняки, посаженные в 30 – 40 годы. Они и сейчас украшают эти места, но сильно загажены мусором от местных садоводов и приезжих отдыхающих.

Скотину, сколько помню, пас один и тот же, невысокий (из-за горба) пастух, дядя Петя Салякаев. Однажды он не вернулся в кордон, тело нашли растоптанным быком. Ходили слухи (не знаю насколько основательные), что с ним расправился сродственник, чтобы завладеть квартирой.

Дед отличался крестьянской сметкой. Однажды он попросил меня найти и подать из верхнего ящика комода складной ножик, а я увидел там пачку денег, перетянутую резинкой. Не часто приходилось в детстве видеть столько денег сразу, и я пересчитал их. В пачке лежал 101 рубль. Я сказал деду, что он ошибся и один рубль в пачке лишний. Дед хитровато прищурился и подарил рубль мне. Позже он рассказал, что таким образом выявлял не чистых на руку родственников. Они предполагали, что дед просчитался, и прибирали рубль себе.

Дед рассказывал байку о том, как помещик подбирал себе помощника. Он пригласил претендентов, отличавшихся сообразительностью, поставив перед каждым миску с горячим супом из жирной гусятины, сказал им, что помощника выберет позже. Те быстро смекнули: “Кто как ест, так и работает”, но суп-то был обжигающе горячим. Каждый начал перемешивать суп ложкой и дуть в миску. Но супа было много, он оставался горячим, пришлось, есть обжигаясь. Только один претендент осторожно окунал хлеб в миску, затем также осторожно брал суп ложкой, не размешивая и дул на ложку, затем осторожно проглатывал. Так он, отставая от соседей, постепенно съел всю жирную верхнюю часть. Оставшаяся без жира часть супа быстро остыла, а он быстрее всех доел остатки. Но в принципе, все съели суп почти одновременно. После ужина барин велел прийти утром, а на завтрак предложил претендентам мясо с сухарями. А как есть сухари, если горло обожжено? Только один (догадайтесь, который?) спокойно всё съел.

Помнится притча-загадка на сообразительность. Лесник зашёл в сарай. В одном углу которого лежали кошка с котом, во втором углу – кошка с 2 котятами, в 3 углу находилась кошка с 3 котятами и в последнем углу расположилась кошка с 4 котятами. Вслед за лесником забежала его собака и кошка с 4 котятами выпрыгнула в ближайшее окошко, а остальные, попрыгали на насест. Спрашивается, сколько было ног в сарае до того, как вбежала собака, а сколько осталось после?

У Роза абий (Бурханова в девичестве, позже – Гилязова) была загадка про сильнодействующее снотворное из 6 букв. Если отнять первую букву, то слово превращалось в то, о большом размере которого мечтают некоторые девушки, завидев жениха. Если же отнять ещё одну начальную букву, то получалось слово, которое думал этот жених, глядя на свою девушку. Если отнять ещё одну начальную букву, то оставалось слово из трёх букв, означавшее их общее представление о совместной семейной жизни. А если отнять ещё одну первоначальную букву, то получалось слово, показывающее, какой будет их семейная жизнь на самом деле .

Ещё в семье любили сравнивать современное высокое начальство с байкой о мулле, который не то, что проповеди читать наизусть, но и здоровался с людьми читая текст по книге. Может быть по этой причине, я, страдая слабостью памяти, никогда не рвался в начальство.

Хобби Махмута Абдрахмановича – разведение пчел, он ежегодно выписывал журнал “Пчеловодство”, его пасека в лучшие годы достигала полусотни пчелосемей. Сколько помню, чаще всего упоминаемой фамилией в семье была Ладягин, это был пчеловод помогавший деду и делом и советом. Его сын – Володя, также до последнего дня помогал дедушке, а потом, некоторое время, и моему отцу. Я как-то познакомил деда с работником, занимавшимся вопросами пчеловодства в нашем министерстве, великолепным человеком – Энгелем, он тоже какое-то время помогал деду и держал пчёл с зимовкой на улице. Но не в обиду ему сказано, дед счёл Энгеля теоретиком.

Зачинатель разведения садовых культур на Черноозерском кордоне. В его доме росли огромные фикус и лимон. Последний, правда не плодоносил, но был красив, особенно зимой.

Кстати, внук его (то бишь я) беззастенчиво поворовывал с приятелями яблоки с участка собственного деда (больно уж вкусные они были на берегу Черного озера, не то, что за столом). У него было много чёрной смородины. Собирать которую было утомительным занятием. Но зато потом можно было поесть красной или белой смородины, закусить нежной малиной. Райским объедением была растёртая малина, смешанная с молоком, иногда с добавкой сахарного песка.

На Чёрном озере водилось много рыбы. Мы, местная ребятня, вылавливали щурят с помощью так называемой “волшебной палочки”. Это коротенькая палочка и леска с большим крючком. Всматриваясь с мостков в воду, осторожно подводили к рыбе с боку леску с крючком и резко поднимали палочку. Здесь, главным было терпение, неосторожная поспешность спугивала щурят и те молниеносно скрывались от неудачника. Именно здесь научился плавать и нырять. Учитывая, что я был худющим, кожа да кости, без капли жировки (сейчас наоборот – сало да жир), то плыть далеко не мог и предпочитал нырять, поэтому дед сунул мне для плавания сухую доску. С нею я плавал по озеру и вдоль и поперёк. Это было незабываемое чувство торжества разума над силами природы.

У дедушки всегда были гости, да и я каждое лето проводил там. На его большой деревянной лодке мы плавали по Чёрному озеру, собирая кувшинки и камыши. На окраине кордона на этом озере рабочие отмачивали лыко для изготовления мочала (тогда в ходу были только естественные мочалки, об искусственных и не слыхали). Немного дальше находилась Красивая поляна. Позже на ней добывали ГПС для строящейся объездной дороги и поляна превратилась в большой пруд, на берегу которого вдоль автотрассы были выстроены площадка для отдыха водителей и кафе “Енот”.

С фронта дед привез немецкие настенные часы с механизмом № 702550. На них имеются фирменные надписи “Original Mautle” и “Divina”. Они до сих пор исправно ходят, но кто-то из мастеров видимо заменил одну сломавшуюся фирменную пружину. Поэтому бой и ход часов заводятся с разным усилием и если дед заводил часы 2 раза в месяц, то мне приходится 3 раза заводить.

Одним из его привычек было своеобразно “кхыкать” дразня дворняжек и кошек.

После смерти бабушки его знакомили с разными женщинами. Но одним из первых их вопросов был – кому достанется его дом. Но когда узнавали, что дед живёт в казённом доме – теряли интерес. Ещё одна оказывается помаленьку попивала его коньяк. Через несколько лет после смерти бабушки он стал жить с Асиёй Хисамутдиновой, вдовой участника войны.

Похоронен дедушка на кладбище за железной дорогой по пути от Улукулево в сторону райцента.

Свидетельство о публикации №220060901787