Смена парадигм мышления через призму диалектики

СМЕНА ПАРАДИГМ МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДИАЛЕКТИКИ ГЕГЕЛЯ ИЛИ ТУПИК ПАРАДИГМ МЫШЛЕНИЯ

Рассматривая гегелевскую триаду, философ В.С. Соловьев считал, что всякое развитие содержит три момента — тезис, антитезис и синтез. Но, по его мнению, Гегель лишь логически сформулировал этот закон, не применив его к истории человечества [1].

Пересмотр общей истории, опираясь на диалектику Гегеля, представляется довольно нетривиальной задачей. Однако диалектическое развитие явно прослеживается в истории философии.

Почему так важная философия и изучение ее развития? Политика, огромные сферы бытия есть следствие философии, а не как не наоборот. Именно разобравшись в истории, в истории развития философии, мы можем либо спастись, либо погибнуть в бессмыслице постмодерна.

Того или иного философа можно причислить к той или иной эпохе, к тому или иному типу мышления.

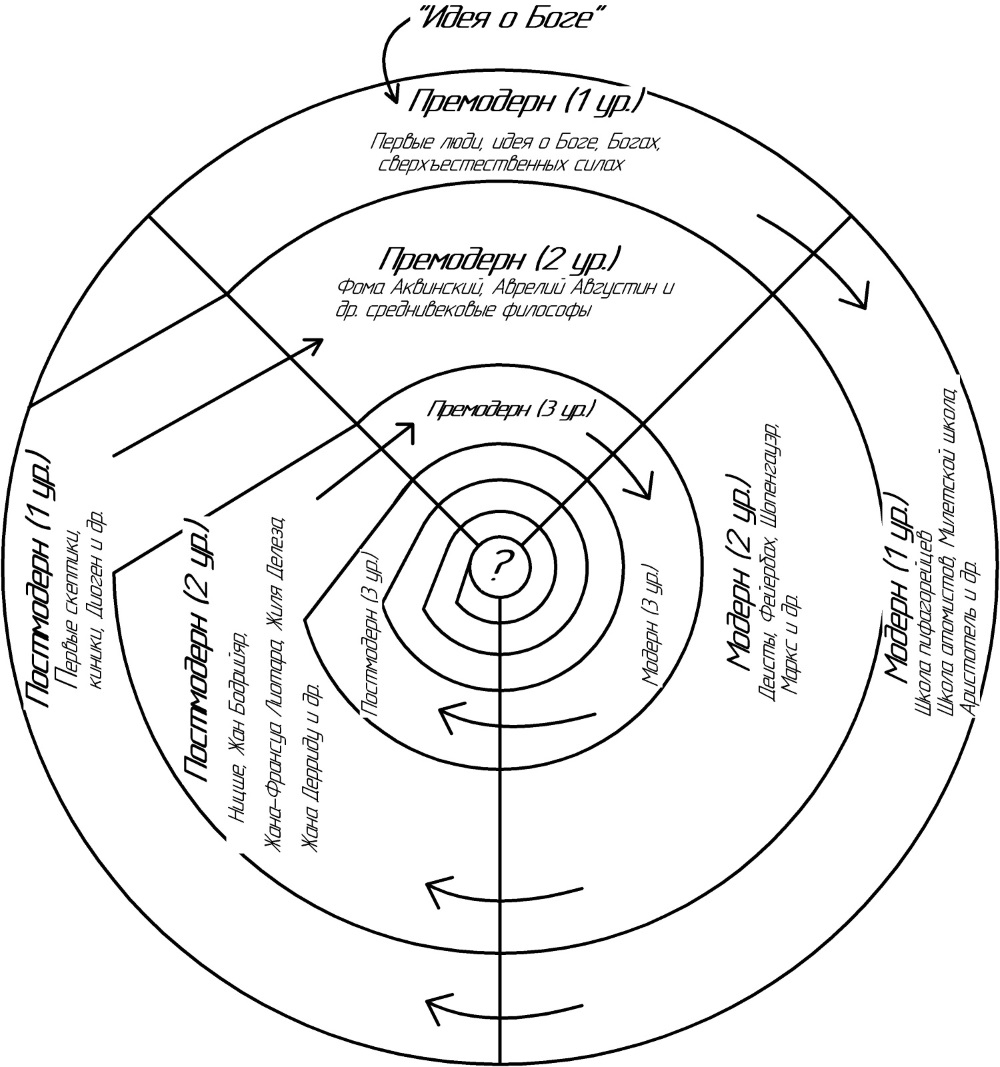

На данный момент можно отразить три парадигмы мышления. В философии это премодерн, модерн, постмодерн. Все три парадигмы пытаются ответить на вопрос: что есть бытие? Что есть знание? Что есть истина?

В эпоху премодерна (присуще традиционному обществу) все объяснялось, как следствие божественного, сверхъестественного вмешательства. “В Премодерне изучение общества было почти тождественно изучению его религии, которая определяла в социальном преобладающее пространство [2, 3].” Таким образом, для премодерна свойственен иррациональный, нелогический, интуитивный подход. По мнению автора статьи, к “премодерновой” философии можно отнести часть религиозных философов и экзистенциалистов.

Модерн (современность) – парадигма, присущая обществу нового времени. Для философии модерна, присуще отрицание Бога, категории духа. С точки зрения философии модерна мир последователен и логичен. Для эпохи как раз-таки присущ атеистический образ мышления. “В парадигме модерна исторический процесс имеет позитивную направленность (прогресс), а, следовательно, все, что составляло основу парадигмы Традиции считается «преодоленным», «несовершенным», «недоразвитым».” “Если Премодерн — тезис, то Модерн — антитезис [3]”. Философам модерна присуща рациональность, материализм.

Постмодерн – общество постиндустриальное. Для него присуща мысль о симулякрах, иллюзии. С точки постмодернистской философии ничего не имеет смысла. “В мире нет объективной системности, мир не имеет объективного устройства. Под всеми нашими понятиями отсутствует объективное содержание. По этой причина формула модерна «знание — это полное соответствие наших представлений о предмете с самим предметом» - является фикцией [2]”. Таким образом, постмодерн, в свою очередь, выступает антитезой модерна. Необходимо отметить, что с точки постмодернистского мышления имеет место и сверхъестественное и божественное начало и бытие, так как ничего не имеет объективного смысла. Возможно, в этот момент и происходит переход к премодерну.

Сам А.Г. Дугин не считает постмодерн синтезом премодерна и модерна. Однако применив Гегелевскую триаду к данным парадигмам можно увидеть очень интересную картину. Поэтому сделаем допущение, что постмодерн действительно синтезис, оговаривая что это “кривой” синтезис попытавшийся в себе воплотить и науку и религию. От сюда полная бессмыслица с возникновение таких явлений как пострелигия и постнаука, которые не несут под собой никаких онтологических функций.

Используя траиду Гегеля, рассматривая имеющиеся парадигмы мышления, мы можем спрогнозировать их последующее формирование.

“ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ – в диалектике Гегеля обозначает снятие внутреннего противоречия в процессе развития понятия, который Гегель рассматривал как движение от абстрактного к конкретному [5]”

Исходя из выше приведенных определений парадигм, тяжело не согласится с тем, что каждая новая эпоха (парадигма) является отрицанием, есть инобытие предыдущей. Однако по диалектике Гегеля отрицания отрицания первообъекта есть дополненный, более конкретный объект. То есть модерн есть отрицание премодерна, когда в свою очередь отрицание модерна является постмодерн. Получается, что постмодерн есть отрицание отрицания премодерна.

Рассматривая историю философию, можно увидеть диалектическое развитие философских парадигм (рис. 1). Начиная от первого общества с присущей ей идеей о Боге, затем древнегреческих философов, отрицающих это идею, уменьшавших полномочия Богов, скептиками отрицающих и тех и других. После гибели греческой культуры и цивилизации, появляется европейская цивилизация, которая проходит тот же самый путь. Схоласты, дарвинизм, постмодернизм отрицающий и то и другое. Однако стоит заметить, что появление философов экзистенциалистов, которых в каком-то смысле все-таки можно отнести к премодерну произошло раньше, чем постмодернистов, что несколько требует пересмотра системы. Хотя это можно объяснить постоянной тягой человека к высшему бытию.

Если рассматривать данный вопрос с точки зрения философии В.И. Ленина (Ленин выразил суть гегелевской концепции развития в образе спирали, наглядно воплощающем идею нелинейности развития, его возвращения к своему исходному пункту на более высоком уровне [5]) получается, что парадигма мышления и человечество, с точки зрения восприятия вернется к премодерну (так как он есть тезис, исходный пункт), только на более высоком уровне.

Надо признать, что Гегелевская логика в самом общем виде отражает действительные ступени хода человечества. Применяя Гегелевскую логику можно прогнозировать. Единство логического и исторического – основа совпадения логики, диалектики и теории познания у Гегеля. [7]

“Гегель гениально угадал в смене, взаимозависимости всех понятий, в тождестве их противоположностей, в вечной смене, движении понятий. Именно такое отношение вещей, природы.” [7, стр. 39]

С некой оговоркой, можно сказать, что, действительно, и в рамках истории, а именно в рамках истории философии, коротко рассмотренной в статье, происходит то самое триадичное движение. Возможно, вершина исторической философской спирали и есть тот самый абсолютный дух, о котором говорил Гегель. Вершина спирали в рамках истории философии и есть та абсолютная идея, которая содержит в себе высшую конкретность.

Вполне может быть, что та самая идея, которая находится на вершине диалектической спирали и есть та самая первомысль, первочувство о которой писал Хайдеггер. Та мысль, которая была присуща первому человеку, первообщество, где есть вся полнота бытия, где человек познал бытие. А это присуще именно человеку премодерна, традиции. Диалектический спуск по спирали невозможен, однако возможен взлет наверх, к осознанию этой идеи в полном ее совершенстве.

К слову, явное диалектическое, циклическое развитие можно заметить не только в рамках философии. Так как бытие, политика, сферы жизни являются следствие философии, то там точно такая же картина. И как мы видим третья стадия развития (он же постмодерн) парадигм для цивилизации обычно оказывалась гибелью, как духовной, так и материальной. В этом смысле, необходимо переосмыслить данные события, и, если принимать диалектику парадигм, очевидно, что после смерти цивилизации, появляется ее захватившее “премодерновое”, традиционное общество. Поэтому либо цивилизация погибнет, либо мы примем традицию, премодерн, переосмыслим бытие, осуществим тот самый межуровневый диалектический перевод.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Шапошников Л. Е.. В. С. Соловьев и православное богословие.— М.: Знание. —«64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Атеизм и религия: история, современность»; № 10).. 1990

2. О премодерне, модерне и постмодерне кратко / http://philosophystorm.org/forohelg/3604

3. Лекция «Постобщество». Структурная социология (Александр Дугин) /

4. А.Г.Дугин Постфилософия Три парадигмы в истории мысли (курс лекций на Философском Факультете МГУ им. М.В.Ломоносова) / http://www.platonizm.ru/book/export/html/124

5. Электронная библиотека Института философии РАН / Отрицание отрицания – О.В. Вышегородцева 6. Демидченко В.В. К вопросу о неоязычестве // Вестник Башкирского университета. 2015. Т. 20. № 1. C. 325—333

7. Гегель, Георг Вильгельм Фридрих (1770 - 1831). Энциклопедия философских наук : в 3 т. : [пер. с нем.] / Георг Вильгельм Фридрих Гегель ; Академия наук СССР, Институт философии; [отв. ред. Е. П. Ситковский]. Москва : Мысль, 1974-1977. (Философское наследие) . Т. 1: Наука логики. 1974. 451 с.

Рисунок 1. Диалектическая спираль (вид сверху) развития истории смены парадигм

Свидетельство о публикации №220110601468