Золотая середина

золотую середину между

мыслью и делом ©

О "золотой середине" писал еще Конфуций (551- 479 г. до н. э. ) - китайский мыслитель и философ. Одним из ключевых моментов в идеологии Конфуция есть методология под названием “путь золотой середины”. Это и есть принцип «держать два конца, но использовать середину» , согласно которому между двумя стоящими друг против друга противоречиями выбирается «средний путь» , не допускающий как «чрезмерности» , так и «отставания» , с тем чтобы смягчить противоречия и предотвратить их обострение. Фактически это теория компромисса и теория смягчения противоречий.

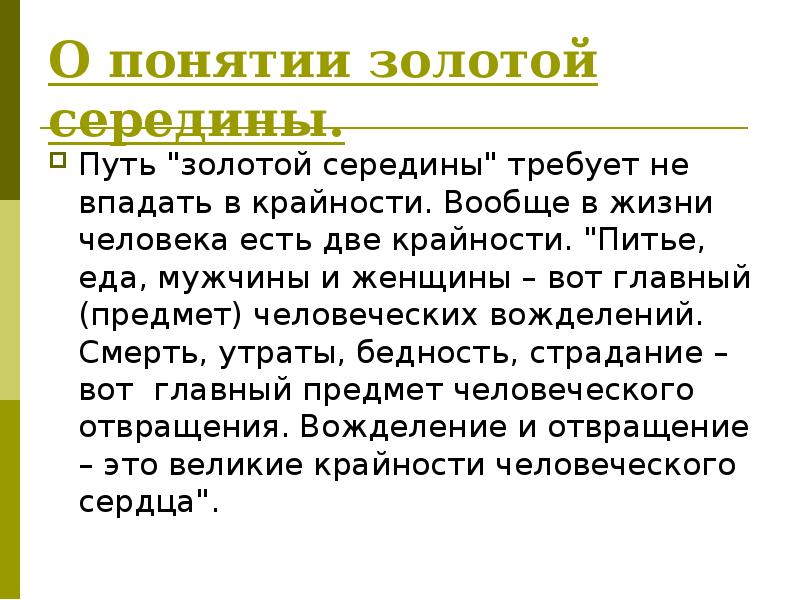

Третья концепция учения Конфуция известна как «следование среднему пути» (чжун юн) или «учение о середине», которым Конфуций предостерегает от увлечения крайностями.

Позже Аристотель (384-322г. г. до н. э. ) считал, что добродетель – это «золотая середина» между двумя крайностями. Согласно философу, «перекос» в сторону одной из крайностей способен превратить любую добродетель в порок. Например, излишек отваги превращает смелость в безрассудство, и точно так же чрезмерная осторожность превращает благоразумие в трусость. С помощью разума человек способен постигать и действовать, придерживаясь этой золотой середины.

Правило, точнее, закон золотой середины (ЗЗС) не применим к степени совершенства, например, к мере оценки красоты, ума, правдивости, честности, прилежности, здоровья, справедливости. Здесь действует принцип «чем больше, тем лучше».

Мудрец, держащийся принципа средины и постоянства, совершает только нравственное или доброе; а простые смертные, не держащиеся этого принципа, совершают все без разбора. (Википедия)

*******************************

Не хотелось бы – да имею ли я моральное и личностное право оспаривать мысли «Великих», но вот это: «чем больше, тем лучше» я не только не понимаю, но и не приемлю всей душой. Один только девиз Олимпийских игр: «быстрее, выше, сильнее!» меня приводит к непониманию и отрицанию. Строятся современные суперстадионы, создаются, оснащенные по первому разряду, Школы Олимпийского Резерва, создаются всевозможные комитеты, тренерские школы и штабы, лаборатории и пр. И всё это «громадьё» - лишь для избранных, наиболее талантливых, но только, обыкновенному молодому человеку туда путь заказан. Самое же, печальное – такой спорт, такие результаты и рекорды только калечат тренированное до искусности тело спортсмена, душу болельщика, всеми теми многочисленными несправедливостями и нападками, как со стороны самих спортсменов, так и руководителей разного ранга, и организаторов Олимпийского движения. Спортсмены, же, работают на износ, как физически, так и морально, и выходя, со временем, из большого спорта, быстро теряют остатки физического здоровья – быстро сказываются их травмы и режимные ограничения, доходящие порой до нелепости. Мало того, образуются клубы болельщиков – задача и пример для которых – болеть на своих и чужих трибунах, вместо того, чтобы самим потренироваться и поиграть на малых стадионах и площадках, которых можно построить сотни вместо только одного суперстадиона.

Ну, да ладно – это, между прочим. Теперь о самой «Золотой середине». Говоря о ней надо, всё же, понимать, что она не всегда бывает идеальной, безобидной и таковой, что не высекает даже «слезу у ребенка». Она может быть и срединой среди горестей и потерь, и даже находок и радостей. И не только вследствие сопутствующих обстоятельств, но главным образом, сама по себе. Ведь, бывают же – и довольно часто, и сплошь и рядом – таковые ситуации, обстоятельства и события, когда потери, не только материальные, но и человеческие присутствуют, как обязательные и необходимые – даже в варианте «Золотой Середины», - что их нельзя обойти или избежать вовсе. Сами посудите – войны, экологические бедствия и катастрофы, эпидемии и много чего ещё. Даже если это будет только одна потерянная жизнь – кто-то скажет, что ЗЗС плох. Верно – он плох для одного погибшего, но зато помог сохранить тысячи других, заставляя не прибегать к крайностям, а действовать осторожно и осмотрительно. Да, возможно, следующим шагом был бы шаг в сторону трусости – но его не было, а случись он в действительности, кто бы мог гарантировать, что он не привел бы – пусть в будущем – к более тяжким потерям и последствиям.

И наконец, об эпиграфе – «середина между мыслью и делом». Казалось бы, «мысль» и «дело» - суть разные категории, но тем не менее: любое дело начинается и заканчивается мыслью. Они связаны друг с другом, как вагоны и паровоз. И если так уж случается, что мы вначале делаем, а затем только обдумываем наши действия или последствия – так это только наша вина, про которую и говорят: «Бежать впереди паровоза» - т.е. иными словами ставить вагоны впереди паровоза. Ну, ладно если этих вагонов 2 – 3, тогда ещё машинист видит предстоящий путь и может вовремя остановиться… Даже на этом примере явно проглядываются крайности, как в правильном случае, так и в неправильном. И для правильного случая – когда вагоны сцеплены после паровоза – тоже необходима Золотая Середина, диктуемая длиной станционных путей (чтобы перепустить встречный состав), мощностью паровоза, наличием крутых участков пути и пр. Без обдумывания предстоящих планов и действий и мысли, уходящей, как можно дальше по ходу дела, да ещё и с учетом возможных препятствий по ходу дела, никак нельзя, во всяком случае, не желательно.

И тут же возникает вопрос и даже – два:

1. А если нет времени, опыта, желания – а сверху жмут – давай, давай! – ввязывайся в бой, а там посмотрим…

2. А если нечем думать – сколько их таких, сидящих в уютных кабинетах, которые бросают людей в мороз и воду, чтобы исправить их же ошибку или нежелание прислушаться к более опытным – «жаба заест» показаться менее умным, по сравнению с подчиненными.

Так что – ЗЗС только для начальников? Можно сказать и так! Конфуций предостерегал, что непосвященные простолюдины вообще живут и могут жить, лишь в мире крайностей – их, скорее всего так жить вынуждают. Их дело исправлять чужие ошибки, проявляя при этом геройство (крайность). Или испытывать весь неуют жизни, чтобы быть готовыми и согласными на геройство. А как же с «просвещенными» - когда народу повезет увидеть их в начальниках? Странно, но и их судьба незавидна – всё дело в том, что даже имея «семи пядей во лбу» чрезвычайно сложно следовать «среднему пути», даже на коротком промежутке времени (неделя). Всегда захочется наказать в отместку, проучить наглеца и нахала, не желающего понять и принять такового пути – причин много – и в окружении, и в самом, ведущем по этому пути. Человек слаб, даже м тот который силен – можно устать, заболеть (и славой, в том числе), понадеяться на верность пути и надежность спутников и единоверцев…

Вы можете не верить мне, но вам не удастся не поверить самому Конфуцию – попробуйте, хотя бы ту самую неделю, продержаться на «среднем пути» своей жизни, не бросаясь, хоть на минуту, в крайности – как низкие, так и высокие.

Удач вам, на этом благородном пути – надеюсь, вы не пожалеете о приобретенном опыте!!!

Свидетельство о публикации №220121201179

Везде нужна какая-то "золотая середина", гибкость в хорошем смысле.

Максим Гуреев 27.07.2022 23:48 • Заявить о нарушении

И чем истиннее будет цель, тем продвижение к ней должно быть ближе к золотой середине - движение же, по такому пути под силу лишь достойным, ибо он труден

и опасен.

Анатолий Федосов 28.07.2022 09:59 Заявить о нарушении