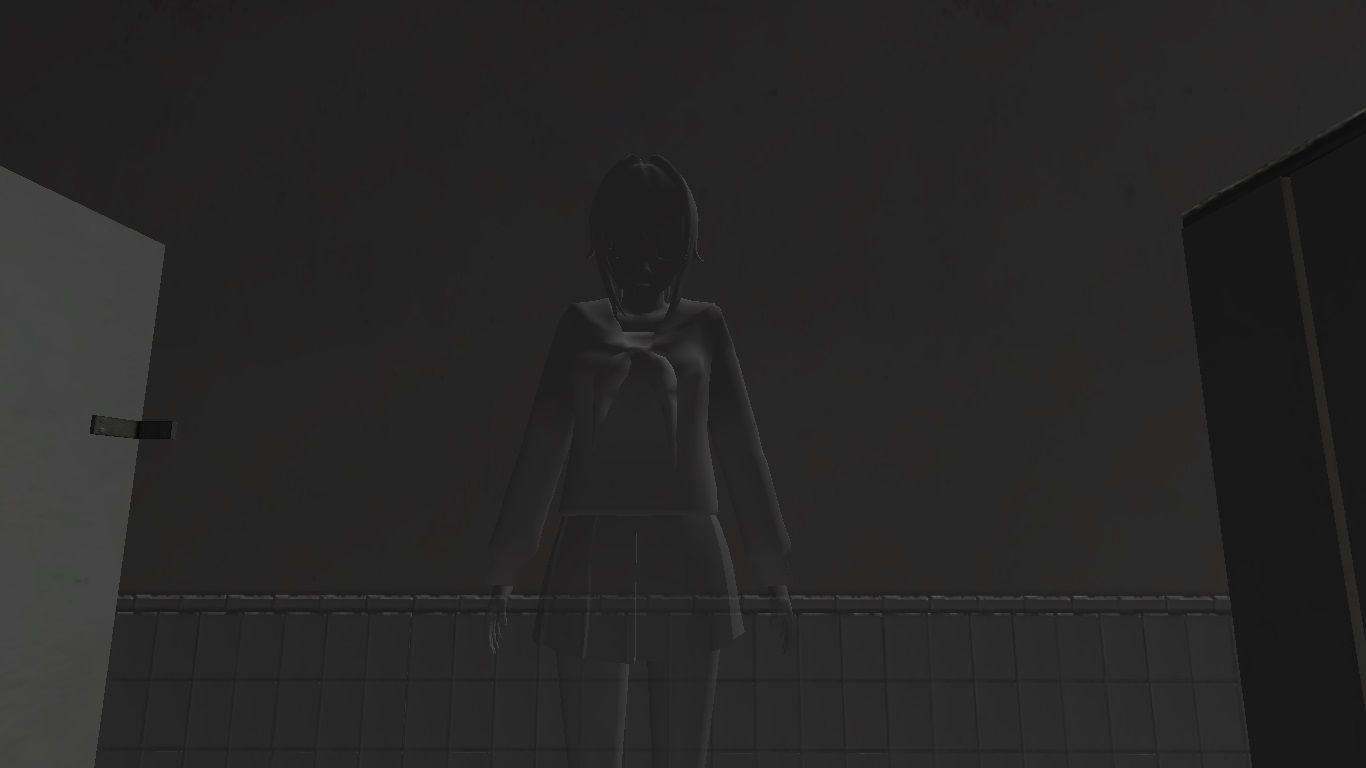

Фантом

Скоро мы закончимся, храпит в остроге Бог.

А хромые храмы хоронились под устав.

Им по расписанию распинать Христа».

Снова этот сон. Он часто мне снится. Как минимум раз в месяц точно. Каждые тридцать дней, на протяжении вот уже четырнадцати лет, отправляясь в царство Морфея, я обязательно вижу одну и ту же картину. Как иду по заснеженной обочине где-то на городской окраине. Как срываюсь на бег, грохочу ботинками по пушистой, почти даже не острой, белой наледи. Потому что где-то там, вдалеке, на автобусной остановке, накрытой пластиковым синим козырьком и освещённой рваным жёлтым светом вечернего фонаря, стоит грязный, обшарпанный ПАЗик. Пыхтит выхлопной трубой и фырчит мотором. А я бегу к нему. Бегу, не обращая внимания ни на иглы снегопада, впивающиеся в моё лицо, ни на размотавшийся шарф, развевающийся на ветру подобно воздушному змею. Бегу, потому что иначе не могу. Потому что стоит мне зайти в этот автобус, стоит протянуть хмурому небритому водителю деньги за проезд и усесться на древнее кожаное сиденье рядом с автомобильной печкой, как пути назад уже не будет. Трескнет первая передача, зашуршат по заснеженной дороге колёса, увозя меня прочь от холода и стужи. Куда-то в до боли знакомое место, страну моего детства, в тёплый уютный дом, где всегда горит свет на кухне, а над кроватью болтается металлическим блеском ловец снов. Туда, где меня всегда помнят и ждут.

Но трещит лёд под моей ногой. И неудавшийся беглец падает и поскальзывается, зарывая лицо в море, состоящее из тысячи острых кинжалов-снежинок. А автобус, равнодушно глядя на это красными зрачками задних фар, разочарованно фыркает выхлопом и крякает на прощанье коробкой передач. Уезжает дальше, в моё детство, оставляя меня наедине с холодом, пробирающим до костей. А потом я просыпаюсь…

***

…Холодно. Я боюсь холода. Знаете, есть дети, что до дрожи в коленках боятся темноты или пауков. А я боюсь холода.

Бело-голубой свет от монитора бьёт в мои сонные глаза ударом плети. Ещё непроснувшимся взглядом я скольжу по названию сайта, на котором меня так неудачно застиг сон. Очередное логово бездельников-дизайнеров, к касте которых я имею несчастье быть причисленным. Фриланс-кормушка. Значит всё хорошо, отрубился я во время работы или поиска оной. Было бы намного хуже, если на момент пробуждения передо мной висело лого какой-нибудь очередной социальной сети или, что ещё хуже, анонимной борды. В таком случае, мой рацион на ближайшие дни встал бы под сомнение.

И всё же, почему так холодно, чёрт возьми?

Я посмотрел на свои мёртвые, бледные, как слоновая кость, и худые, как спички, ноги. Теперь ясно. Шерстяное одеяло, которое я всегда клал на колени, сползло где-то в тот момент, когда я продавливал лбом компьютерный стол. Как писалось в одной старой книжке, спать в интернете – плохая примета. В чём собственно я и убедился. Заснул перед отравляющими радиоактивными ионно-позитронными лучами сатанинского компьютера и, как следствие, получил пробуждение от столь ненавистного холода.

Сложившись пополам, я ухватился двумя пальцами за колючий краешек пледа и вернул его обратно, на то место, где он и должен быть. А затем слипающимися глазами посмотрел в окно, прямо перед которым и стояло моё захламленное рабочее место. Над Городом повисла ночь. Примерно часа четыре-пять утра, хотя для меня это, на самом деле, не имеет никакого значения. Мои биоритмы сбиты настолько сильно и настолько давно, что починить их не сможет даже товарищ Павлов. Работу в любом случае придётся продолжать. Заказ сам себя не выполнит, деньги сами собой на карту не капнут, квартплата сама себя не заплатит. Понимая, что в полусонном состоянии работать невозможно, я грустно вздохнул и, сняв ручной тормоз коляски, пошуршал резиной колёс в ванную комнату.

Я плеснул себе в лицо холодной воды. Как отвратительно. Но если хочу прийти в себя – иного выхода нет. Придётся потерпеть, несмотря на то, какая это всё-таки гадость. Под немелодичное журчание крана я оглядел неприглядный интерьер ванной. Кафельная плитка на стенах. Чугунная ванная, покрытая слоем белой эмали. И гранёный старый стакан с одинокими зубной щёткой и бритвой, стоящий на краю маленькой раковины. Я усмехнулся. Ещё недавно последней здесь не было. И я имею в виду не раковину, конечно, а бритву.

Стыдно сказать, но за свои двадцать шесть прожитых на этой земле лет, я до сих пор не научился нормально пользоваться бритвой. Не было нужды. Ещё два года назад я напоминал исламского террориста. Сидел за компом с огромной кучерявой чёрной бородой, торчащей во все стороны. Нет, конечно, едва войдя в подростковый возраст, когда твоя собственная внешность очень многое для тебя значит, я пытался за собой следить. Сбривал там девственные усики, мазался всякими скрапами от прыщей. Всё, чтобы казаться самому себе и окружающим чуть-чуть симпатичнее. Только вот не помогло это. Потому что потом был тот самый металлический штырь и тринадцать лет одиночной камеры.

Страшно, когда в самый разгар юности ты становишься калекой. Страшно, и не каждый это выдержит. Я вот, например, – не выдержал. Сломался. Испугался своего увечья, испугался остального мира, со всеми его радостями и катастрофами. Испугался самой жизни. И жизнь, испугавшись меня в ответ, закончилась.

Ведь я был совсем не таким. В возрасте тринадцати лет я вообще никогда не мог бы подумать, что когда-то стану нелюдимым бородатым затворником, перебивающимся случайными заработками и прожигающим время на различных интернет-форумах. У меня вообще тогда компьютера не было. Зато была дружная школьная компания, пубертатный интерес к противоположному полу и лучшие зимние каникулы в жизни.

В тот день, в тот страшный день, когда я сломался, было очень холодно. Мы с пацанами бегали по заброшенной стройке во дворе моего дома. Здание, состоящие из двух этажей голого кирпича, забросили ещё до моего рождения. Чем различная малолетняя шпана невозбранно пользовалась, сделав заброшку местом своих игрищ. Публика же постарше предпочитала распивать здесь, прямо на втором этаже, алкогольные напитки, а парочки обжимались по углам, будучи свято уверенными в том, что невидимы для своих товарищей. Мы с друзьями были тогда в том возрасте, когда пиво и девочки уже становятся желанными, но пока ещё недоступными. Шкеты, короче. Поэтому единственное, что нам оставалось – прыгать со второго этажа прямо в огромные пушистые сугробы.

Я очень сильно любил зиму в детстве. Любил до невозможности, до дрожи в коленках, до радостной эйфории, при виде морозного рисунка на окнах. Любил щекочущее нервы мимолётное прикосновение ледяного ветра, когда ты бомбочкой летишь с кирпичной стены прямо в снежные объятия. Которые через мгновение оборачиваются для тебя раскалённым клинком боли, вонзающимся прямо в спину. А потом следует мгновение чёрной, вязкой, непроглядной тьмы, вынырнув из которой ты видишь встревоженные лица одноклассников, что как рыбы лишь безмолвно раскрывают рты. А ты не слышишь ни звука. И чувствуешь, чувствуешь тот предательский липкий холод, который волнами растекается по твоим ногам. Ногам, которым никогда больше не оттолкнуться от кирпичной стены, отправив юное тело в полёт.

Я уже говорил, что я ненавижу холод?..

***

Когда мне стукнуло восемнадцать – умерла мать. Отца своего я никогда не знал, так что остался Леонид Андреевич, то есть я, один-одинёшенек. Весёлый подарочек на день рождения. Инфаркт штука опасная. Особенно, когда твой сын-инвалид, лёжа на полу и давясь слезами, не может дотянуться до проводного телефона, стоящего на высокой тумбочке, чтобы вызвать скорую.

К тому моменту, как единственный из людей, кому я был небезразличен, ушёл в лучший из миров, я уже основательно терял связь с внешним миром. Вся моя жизнь состояла из компьютерных игр, просмотра интернет-сайтов и онлайн-курсов по веб-дизайну. Заниматься им приходилось из-за большой нужды, так как маминой зарплаты, даже с учётом моей пенсии, не хватало, чтобы вывозить нас обоих. И лишь изредка мать вытаскивала меня на редкие прогулки по свежему воздуху, чтобы я совсем уж не захирел. Все те подростковые развлечения, о которых потом вспоминаешь всю оставшуюся жизни (с чувством стыдом или ностальгии – разговор отдельный), для меня были недоступны. Я никогда не кружился с девочкой в медленном танце под «Потерянный Рай». Никогда пьяным не выходил покурить на балкон в компании таких же малолетних прожигателей жизни. Никогда не стоял на боксёрском ринге, никогда не ездил в соседний город автостопом. Всё это было для меня закрыто в огромном тяжёлом сейфе, на котором скотчем была приклеена бумажка «Для тех, кто живёт». Тем же, чья жизнь закончилась там, в сугробе под заброшенной стройкой, код от него не выдавали.

Стоило ли говорить, что после похорон матери, моё общение с окружающим миром свелось к абсолютному минимуму? Впрочем, мне ещё повезло. По Сети гуляет куча историй, когда у таких же как я, неживущих, ушлые родственники после смерти, хотя бы и номинальных защитников, отбирали всё, отправляя на вечное поселение в дом с мягкими стенами или просто выставляя на мороз. В моём же случае сыграла роль то ли малочисленность этих самых родичей, то ли их порядочность. Мне, слава Богу, не пришлось отбивать свой дом с боем.

Зато пришлось вести другой бой. Долгую, почти десятилетнюю кампанию в моей отчаянной борьбе за выживание. Бессонные ночи, проведённые за компилятором и каким-нибудь графическим редактором. Борьба с собственным бессилием, когда немощные руки не могут затянуть твоё, и так наполовину нерабочее тело, в ванную или поднять обратно в коляску, с которой ты кубарем свалился в очередном припадке жалости к себе и ненависти к своей судьбе. И дополнение ко всей этой страшной картине, мягкий аперитив привкуса крови из искусанных губ, куда ты со всей силой впиваешься, чтобы сдержать крик усталости и отчаянья. Содранные ногти, зарёванная подушка, искалеченная душа – вот мои медали за семь лет войны. И конечно же, боевые отметины, сальные немытые волосы и огромная чёрная борода, верные признаки одинокого задрота. Куда же без них. И правда, потребность в бритве отпадает, когда не для кого бриться. Действительно, есть что-то жалкое в мужской квартире, где нет блеска бритвенных станков. Очень похоже на неостывший труп. Он-то, конечно, ещё тёплый, но всё же, уже мёртвый.

Вылезать из этой дикой ямы я начал год назад. Я заимел хоть и скромную, но всё же репутацию в сфере своей деятельности, так что с деньгами стало полегче. И наконец, до нашей северной Страны добрались таки сервисы доставки еды, объект поклонения каждого «хиккимори». А то приходилось соседей просить сходить до продуктового. Я всё также кусал локти от недостатка простого человеческого тепла, всё также мочил подушку и бросался (если можно, конечно, описать мои жалкие телесные конвульсии таким громким словом), не в силах больше выносить одиночества, на стены. Но уже реже. Уже реже. Человек такая тварь, что ко всему привыкает. Даже к тому, что его имя вычеркнуто из книги жизни.

День шёл за днём. Такой же безликий, и ничего не значащий, как и его младший брат. И невзрачный человек-половинка всё так же продолжал влачить своё жалкое существование в тёмной двушке на краю Города. Даже свет в своём доме я почти не включал. Частью от того, что до большинства выключателей я просто не дотягивался, частью от того, что при свете можно будет нечаянно увидеть своё отражение в какой-нибудь блестящей поверхности. А видеть себя я не хотел. Я хотел видеть красивые, смеющиеся, живые человеческие лица. Но не себя.

День, ночь. Осень или весна. Всё едино. Границы, как говорится, условны, а пропорции размыты. В тот самый страшный миг, когда для тебя становится едино, что неделя, что два месяца, когда всё сливается в один единый серый бесцветный момент, ты понимаешь одну очень важную вещь. Терять тебе нечего. Помню время, когда я c интересом, настоящим неподдельным интересом, пусть и замешанным на страхе, начал поглядывать на хозяйственные шкаф, где моя запасливая мать всегда хранила хорошие крепкие верёвки. Именно тогда появилась она…

***

Вы когда-нибудь удивлялись звонку в дверь? Конечно, хотя бы с раз с каждым это случалось. Вы сидите, занимаетесь своими делами и никого не ждёте и вдруг – дзинь! Разносится громкий звон по всей квартире. Правда, в большинстве случаев это всего лишь работники ЖЭК-а, чей вид в дверном глазке заставляет вас тут же судорожно бежать в туалет и снимать магниты со счётчиков воды. Ещё это могут быть ещё не вымершие коммивояжёры или сектанты. Но обычно – никого важного. Всё-таки обычно ваши друзья или родственники, если такие имеются, утруждают себя звонком или хотя бы сообщением в каком-нибудь «Контакте», прежде чем заявиться в гости. Моя же личка всегда пуста, а телефон я иногда по несколько месяцев не ставлю на зарядку.

Но этот звонок оказался важен.

Можете ли вы представить моё удивление, когда в мою входную дверь неожиданно позвонили? Наверное, нет. У вас не было семи лет одиночества. В итоге, когда в моё царство тишины и мрака одним осенним вечером вторглась трель звонка, я в начале испугался. Съежился на своём инвалидном кресле, ссутулился ещё больше обычного, засунул руки под ткань кофты и задрожал. Натурально начал дрожать от страха. В голову сразу полезли мысли об аферистах, маньяках и убийцах. Я чувствовал себя ребёнком, которому ушедшие на работу родители строго-настрого запретили кому-либо открывать. Но вот раздаётся предательский бзынь в коридоре, и маленький мальчик забивается в угол, вцепляясь детскими пальчиками в папину отвёртку и выставляя её перед собой будто нож. То же самое чувствовал и я. Только вот отвёртки у меня в доме отродясь не было.

Но трель не прекращалась. И за одной колокольной волной разносилась вторая. В конце концов, я бы наверное плюнул и просидел бы в своей позе эмбриона до тех пор, пока незнакомцу не надоело бы трезвонить. А потом ещё с полчаса, успокаивая нервы. Но моя расшатанная психика подложила мне свинью. Или сделала подарок, тут как посмотреть. Меня вдруг захлестнула такая дикая ярость, обращённая ко всему белому свету. В один момент я возненавидел и себя, такого трусливого и слабого, и незваного пришельца, никак не желающего уходить, и свою инвалидность, из-за которой я не могу рывком распахнуть дверь и, сурово насупив брови, спросить: «Кто?». Подогреваемый гневом, я ломающимся голосом крикнул: «Иду!», и покатился. Наверное, там, в подъезде, меня всё-таки услышали, потому что трель прекратилась. Повозившись немного с замками, я наконец-то открыл дверь. И увидел её.

Наверное, со стороны это выглядело очень жалко. Сгорбленный, бородатый, немытый человек, в мятой, заляпанной жиром кофте, вытянувшийся на всю длину своего кривого позвоночника и опершийся на металлическую ручку двери. А прямо перед ним стоит ангел. По-другому я не могу описать то существо, которое замерло передо мной, широко раскрыв удивлённые, небесно-синие глаза.

Честно сказать, мне тяжело смотреть людям в глаза. Человеку вообще трудно выдерживать прямой зрительный контакт. Если, конечно, у него нет огромной уверенности в себе или длительного опыта общения с людьми. Ну, или он не знает хитрой фишки, которой учат в пединститутах: смотреть на переносицу, а не в глаза. Ни наличием первых двух, ни дипломом учителя я похвастаться не мог. Но я тонул, тонул, чёрт побери, в глубине, в неизведанной бездне её глаз. Смотрел, не отрывая взгляда, не мог выплыть оттуда, будто утопающий, попавший в водоворот.

Я не физиогномист. Я не умею читать людей по лицам и взгляду. Но видит Бог, если бы в её глазах я заметил хотя бы каплю страха, отвращения или какую-то другую эмоцию, присущую людям, когда они видят таких как я, всё закончилось бы мгновенно. Я бы буркнул на прощание что-то невразумительно и тут же захлопнул дверь. Но в её глазах не было этого. Клянусь, не было! Только безмерное удивление и слабая-слабая искорка радости, которая испытывают дети, когда видят что-то не вписывающееся в их картину мира. Когда видят чудо. А я чудом явно не был. И именно поэтому я продолжал полусидеть-полулежать враскоряку, не в силах оторваться от неё.

– Извините, пожалуйста, это сто восемнадцатая квартира? – девушка первая начала разговор.

– Не… нет, это сто шестнадцатая, – сглотнув ком, подступивший к горлу, ответил я.

– Ой, а вы, значит, не Вадим? – прижав сложенные лодочкой ладони ко рту, спросила она.

Ну конечно. На часах, если я не ошибаюсь, около девяти вечера. Куда ещё может идти симпатичная молодая девушка в такое время? Только к своему молодому человеку.

– Нет, я не Вадим, – а что мне ещё отвечать?

– Тогда, простите, пожалуйста, за беспокойство. В такое позднее время ещё.

– Ничего…

Я собирался было закрыть уже дверь, но что-то меня остановило.

– Сто восемнадцатая квартира этажом выше, прямо над моей, – сказал я в спину удаляющейся девушке.

Она обернулась.

– Спасибо, – с улыбкой ответила она.

– И… – я запнулся. – Можно спросить, как тебя зовут? – от страха и смущения я позабыл все правила приличия и перешёл на «ты».

– Вика. Меня зовут Вика. А тебя? – её улыбка просто обезоруживала. И одновременно поддерживала, потому что я до сих пор цеплялся рукой за открытую дверь, и меня уже ощутимо начинало потряхивать. В конце концов, в планке я никогда не стоял.

– Лёня. Я Лёня.

– Очень приятно, Лёня. Ну, я пойду?

– Конечно… – сказал я в металл закрытой двери, переведя дыхание.

***

Всю следующую неделю я чего-то ждал. Что-то должно обязательно случиться, говорил я сам себе. Да, соглашусь. Нет ничего более жалкого, чем считать знаком свыше самое простое, обычное совпадение. Но я никогда и не говорил, что являюсь титаном духа. Я думал о ней, никак не мог изгнать её образ из собственной головы. Она занимала всё свободное пространство в моей черепной коробке. Я пытался сесть за работу, закончить заказанный проект, но хватало моей сосредоточенности минут на пятнадцать максимум. И я снова вспоминал её. Совершенно незнакомую мне девушку. Девушку, которой повезло. У неё красивые длинные ноги, прекрасное милое личико, золотистые, слегка вихрящиеся волосы. И жизнь. Самая настоящая жизнь. Та самая, которой лишён я. С вечерними походами к любимому человеку, с летними шашлыками и зимними лыжами. Снова и снова я взывал к своей воспалённой памяти, не в силах отпустить её. Не в силах забыть её. А потом пачкал простыни, предаваясь мыслям об ангеле Божьем. Да, я знаю, насколько мерзко смешивать мастурбацию и Бога. Но что ещё мне оставалось?

И всё же, я ждал. Чего – непонятно. Странно было бы ожидать ещё одной встречи с человеком, который вспышкой молнии вспыхнул в моей жизни и так же мимолётно исчез из неё. Чудес не бывает. Это в меня вбил металл штыря на стройке и доктора в больницах. Но всё равно, я продолжал молить Господа, в которого не верил, ещё об одном разе. Ещё хотя бы раз её увидеть, ещё один раз. Последний. А после этого будь что будет: хоть петля, хоть ещё десять лет одиночества. Я готов заплатить любую цену за один взгляд её бездонных глаз. Принять любое наказание за прикосновение своими грязными тощими руками до чего-то прекрасного. Не знаю, чего было больше в моих немых просьбах: молитвы или крика отчаянья. Особенно учитывая тот факт, что обычно самая искренняя молитва таким криком и является.

Не знаю, что в итоге мне помогло. Возможно, моя молитва таки дошла до адресата и Демиург смилостивился. А может быть, просто так карта легла. И когда через неделю вновь раздался звонок в дверь я со всех ног (скорее со всех колёс) помчался в прихожую. Снова бряцанье замка, снова настежь открытая дверь. И снова она. Мой невозможный, просто-напросто несбыточный ангел.

– Ой, – сказала Вика, едва моя небритая рожа появилась в тёмном прямоугольнике прихожей. – Я, видимо, опять ошиблась. Привет, Лёня.

– Да. Опять ошиблась. Привет Вика, – металлическим голосом робота поприветствовал её в ответ я.

– Я пойду тогда, хорошо? Опять туда, – она ткнула пальцем в потолок этажа. – Наверх, – и улыбнулась.

А я готов был убить того человека, кому она улыбалась каждый день. Из чистого эгоизма. Я хотел, чтобы это сокровище принадлежало только мне. Мне одному.

– Пока, – и захлопнул дверь.

И всё. Теперь точно всё. Я получил, что хотел. Книгу можно закрывать и ставить точку. Я приобнял ладонями тонкий металлический диск и пошуршал по коридору, который вёл во все немногочисленные комнаты моей квартиры. Именно там, в самом дальнем его углу стоял длинный, до потолка, деревянный шкаф со всяким хозяйственным добром. Обычно я залезал туда когда мне требовался веник или моющее средство для ванны (не представляете в какой ад превращается уборка, когда нижняя часть твоего тела целиком парализована). Но сегодня я пришёл сюда не за этим.

Я крутил в руках верёвку. Значит, вот так это делается? Двухметровый пеньковый шнур завязать на шее, а потом привязать куда-то его самого. А как завязать? И куда привязывать? До люстры-то я не дотянусь ну никак. Тогда, может быть, к дверной ручке? Блин, как же это сложно на самом деле. У таких вещей вообще есть какая-то матчасть? Наверное, стоит посмотреть в Интернете. Там всё найдётся. Хотя, вроде как, по законам Страны такую информацию из Сети удаляют. Хотя, если поискать…

Звонок в дверь прервал мои невесёлые размышления. Я недовольно дёрнул плечом. Ну кто там ещё? Я важным делом занят. Счёты с жизнью свожу. Это и так очень сложный умственный процесс, можно не отвлекать, в конце-то концов?

Но звон и не думал прекращаться. Злобно рыкнув, я вновь покатился к двери. Мельком скользнув взглядом по наручным часам, пока крутил колёса, я очень сильно удивился, когда понял, что за размышлениями о суициде я провёл целых пятнадцать минут. Скрежет замка, скрип дверных петель. И я, замерший в изумлении.

– Привет ещё раз, – сказала Вика, улыбаясь. – Я не отвлекаю?

От удивления я не мог выдавить из себя ни слова. Как? Как?! Снова?! Этого не может быть! Так просто не бывает в жизни!

Всё то время, которое я находился в полушоковом состоянии, Вика молча ждала ответа.

– Н… нет, – наконец выдавил я из себя.

– Мне очень неудобно, правда. Просто понимаешь, моего знакомого нет дома. Мы назначили встречу у него дома, но его там не оказалось. И дозвониться я ему никак не могу. Можно я чуть-чуть у тебя посижу, подожду его?

Сказать, что я был удивлён – не сказать ничего. Мой паралич как будто распространился с ног по всему телу. Я не принимал гостей уже очень и очень давно. Наверное, лет двенадцать назад был последний раз, когда ко мне заходили мои бывшие школьные друзья. Сейчас-то мы конечно не общаемся, но тогда, в первый год после трагедии, ко мне частенько забегали одноклассники. Просто так, чтобы подбодрить или узнать как дела. Правда, основная проблема заключалась в том, что если ты слишком долго не участвуешь в подростково-дворовой жизни, ты из неё, соответственно, очень быстро выпадаешь. И как бы перестаёшь существовать для своих сверстников. А как следствие, перестают существовать визиты в квартиру мальчика-инвалида, который когда-то был твоим одноклассником.

Поэтому гостеприимным человеком меня назвать было сложно, да. Просто потому что практики не было. А сейчас мне требовались именно радушие и доброжелательность. Нужны были как воздух, как самый натуральный кислород. Потому что если я сейчас посмею отпустить женщину, стоящую передо мной, эту самую подачу воздуха мне перекроет сама жизнь, сама злодейка-судьба. И пойду я на дно, как аквалангист, у которого неожиданно пропал наспинный кислородный баллон. Утону в ледяной стуже веревочной петли, анакондой затянувшейся на шее. А я не хочу туда. Господи, куда угодно, только не в холод, только не в стужу, прошу!..

И я решился.

– Да, конечно. Заходи.

И откатился назад, освобождая место, чтобы она смогла наконец-то войти в прихожую.

Что вообще делают в таких случаях? В смысле, как ведут себя обычные люди, когда к ним приходят гости? Наверное, стоит её чем-то угостить? Чаем напоить?

– Слушай, Лёнь, а где тут у тебя свет включается? – неожиданный вопрос прервал мою так тщательно выстроенную цепочку размышлений и ввёл меня в состояние ступора. Особенно, учитывая тот факт, что я не помнил, где этот свет, собственно, включается.

– А, вот! Всё, нашла, – слава Богу, Вика справилась сама.

Яркий, слишком яркий свет ударил мне по глазам, разгоняя мрак моей квартиры и заставляя меня зажмуриться. Господи, как же всё-таки долго я жил в темноте. Глаза начали слезиться, и мне пришлось остановиться, чтобы сморгнуть выступившие слёзы. Вика же тем временем повесила куртку на длинную пустую вешалку и повернулась ко мне.

– Ой, а что у тебя с глазами? – испуганно спросила она.

– Ничего, – ответил я, смахивая рукавом грязной кофты слёзы. – Просто я привык жить в темноте.

– Ты совсем не включаешь свет, да? – с какой-то непонятной мне грустью посочувствовала Вика.

Ну и что я на это мог ответить. Начни она меня троллить, как те анонимные циники на анонимных интернет-форумах, я бы просто буркнул что-то агрессивно-невразумительное в ответ. Собственно говоря, обычная моя практика. Но в её голосе… в её голосе не было этого. Не было желания подколоть, не было желания высмеять. Не было брезгливости по отношению к бородатому неопрятному инвалиду, который света Божьего не видит. В её голосе слышалась лишь печаль, лёгкая детская обида на жизнь. А всё из-за того, что человек, пустивший её к себе домой скоротать время и собирающийся напоить чаем, вынужден вздрагивать и часто моргать, когда загорается нить накаливания в коридорной лампочке.

– Пойдём на кухню, – проворчал я в ответ.

– Пойдём, – жизнерадостно приняла она моё предложение.

***

Чай. Заварить чай. Не обращать внимания на трясущиеся руки и бегущие по всей кухне волны тепла, исходящие от красивого и молодого женского тела. Дотянуться хилой ручонкой до заварочного чайника, опрокинуть носик в чашку. Вынуть, долить туда же кипятка. В чашку, идиот, а не на колени!

– Ай! – испугано вскрикнула Вика, увидев, как поток кипятка выплёскивается на мои ноги. Подбежала, сорвала с крючка полотенце для посуды, начала вытирать пятно воды на моих штанах. Потом поняла, как это выглядит со стороны, ойкнула, засмущалась и отпрянула. А кончики её желто-золотых локонов пощекотали мне кончик носа.

– Они всё равно ничего не чувствуют, – тихо проговорил я, выдавив из себя глупую и кривую улыбку. Раньше я частенько проливал на себя кипяток. Один раз даже получил серьёзный ожог. Потом две недели мазал какой-то гадкой вонючей мазью. Но сейчас вроде всё обошлось, не считая стыдного мокрого пятна на штанах. Боли ведь я действительно не почувствовал.

– Давай лучше я с чаем разберусь, хорошо?

Мне ничего не оставалось, кроме как подъехать к столу, освобождая ей место у небольшой кухонной стойки, на которой, собственно, и стоял чайник.

– Слушай Лёнь, а где у тебя какие-нибудь вкусности? – спросила она, когда поставила две чашки чёрного крепкого, с паром, чая на стол.

Никаких печенек у меня не оказалось. Я вообще не люблю сладкого. И поэтому в те немногочисленные чаепития, что я провожу по звуку стреляющей раз в год палки, обхожусь обычно бутербродами. О чём я и сообщил. Точнее попытался. Потому что всё, что я смог из себя выдавить, было: «Колбаса в холодильнике, хлеб в шкафчике». И указать кривым пальцем местоположения оных двух локаций.

Моментально нарезав палку колбасы, Вика выложила получившиеся «сладости» на большую тарелку, которую нашла, по-хозяйски заглянув в шкафчик для посуды. Я же в это время занимался очень важным и ответственным делом. Положив сложенные в замок руки на колени, высматривал что-то, одному мне известное, на белой клеенке стола. Только вот, едва Вика принялась за чай, сев прямо напротив меня, мне пришлось перевести направление взгляда чуть повыше. Просто потому что прямо перед моими глазами оказалась её туго обтянутая серым свитером грудь. И, как следствие, снова загнать самого себя в краску, от вида её лица. И не только лица.

– Я мешаю? – спросила Вика, заметив моё смущение.

– Нет. Всё хорошо, – почти прошептал я, старательно избегая зрительного контакта и глядя в сторону кухонных обоев.

Она прихлебнула чай.

– Тогда, ммм… можно вопрос один?

Я кивнул.

– Почему ты бороду носишь?

Прямо скажем, этого вопроса я не ждал.

– Не знаю.

– Мне кажется, она тебе совсем не идёт. Тем более, такая растрёпанная. Если сбрить её, ты намного красивее будешь выглядеть, тебе не кажется?

Я пожал плечами.

– Я никогда не пробовал.

– Не пробовал чего? – недоумённо спросила Вика.

– Бриться.

– А… а как ты тогда?.. А почему? – она испытующе смотрела прямо на меня, не давая ни единого шанса отвести взгляд, затягивая бездонной синевой своих глаз.

И меня понесло. Я говорил, говорил, говорил. И никак не мог остановить поток слов, что исторгался у меня изо рта. Это такое, на самом деле, простое счастье – говорить с человеком. Счастье, которого я всегда был лишён. Я рассказал ей и про нормальное, человеческое детство, про щенка Сэма, живущего в соседнем дворе. Рассказал про тот металлический штырь и холодный зимний день, ставший для меня роковым. Рассказал про семь лет одиночества, про бесконечную каждодневную борьбу за выживание, которую я был вынужден вести в полном одиночестве. Вика слушала молча, лишь иногда сочувствующе кивая головой, а я не мог, просто не хотел, останавливаться. Если бы я замолчал на секунду, меня бы просто-напросто порвало на части. Как же я устал от вечного молчания, сублимированного ехидными постами в Сети и обидными комментариями на форумах. Господи, как же сильно я соскучился…

Нетронутый чай совсем остыл, когда я закончил свой рассказ. Я вывалил все свои проблемы, все свои переживания на почти незнакомого мне человека. И теперь сидел, весь съежившись, как внутри, так и снаружи, ожидая удара. Ожидая презрительного фырканья или брезгливого смеха. Ожидая того, что всю мою боль, ту самую обнажённую рану, что кровоточила у меня в сердце ещё со времён моей юности, просто-напросто растопчут женскими каблуками. Я ждал этого, готовясь навсегда низвергнуться в ледяную пустошь, из которой у меня только что появился призрачный шанс выбраться. Но этого не случилось.

– Господи, Лёня… – она запнулась, не зная, что сказать. – Прости меня.

Я с удивлением поднял глаза.

– За что?

Вика поднялась, и, обойдя меня сзади, обняла, сложив руки на моей тощей груди.

– За всё, – тихо и печально прошептала она мне на ухо. – За всё прости.

– Ты же ничего не сделала, – я сидел, не в силах заставить себя пошевелиться. А её вихрящиеся локоны спадали по моим плечам.

– Ну и пусть. Зато другие сделали. Оставили в одиночестве человека, которого одного никак нельзя было оставлять. Как младенца в сугробе. Ты ведь так не любишь холод, правда? Вот за них я и прошу прощения.

Я слушал её и прощал. Прощал бывших друзей и несуществующих врагов. Прощал политиков и работяг, забывших свой мусор на заброшенной стройплощадке. Прощал равнодушный Город и беспомощную Страну. Потому что больше я ничего не мог сделать. Не было у меня ни силы духа, ни стальной крепости мускулов, ни мозга, подобного квантовому компьютеру. У меня было лишь прощение. Одна-единственная возможность стать лучше и выше, преодолеть самого себя. Не озлобиться, не стать социопатичным беспомощным ублюдком, ненавидящим весь белый живой свет. И в этом была моя самая главная сила. Я прощал всех и в первую очередь себя. А по моим щекам текли слёзы.

В ту ночь она осталась у меня. Мы засиделись допоздна и, когда я наконец успокоился, время было за полночь. Она ещё раз сходила к своему приятелю на верхний этаж, но его всё так же не было дома. Метро к тому времени уже потихоньку начинало закрываться, а учитывая то, как далеко от подземки жил я, шансов успеть на него у Вики не было. Поэтому я уступил ей кровать моей матери, уже семь лет как пустующую. А сам покатился в свою берлогу, на мятые грязные простыни. И было что-то волшебное, что-то по-детски тёплое в тихом дыхании спящей в соседней комнате девушки, которое я, конечно, не мог слышать. Зато мог ощущать его каждой частичкой своей искалеченной души, согревая об него, словно замёрзшие руки от костра, своё нутро.

***

Утром Вика ушла. И даже не позавтракала. Лишь улыбнулась на прощание, стоя в дверном проёме. А я – трус и застенчивое чмо, которое не попросил у неё ни одного контакта. Ни одного канала связи, которым мог бы воспользоваться, чтобы снова возродить в сердце то светлое чувство, что снизошло до моей жалкой персоны вчера на вечерней кухне. Да, я эгоист. Да, я хотел снова ощущать объятия ангела, коснувшиеся моей души. Неожиданные, как удар бритвой по глазам, заставившие вдруг почувствовать себя выше всех живых. Выше не презрительно, не осуждающе и не ликующе. Но любя. Любя всё сущее: обидное и радостное, злое и доброе. Но я всё также продолжал быть жадным ублюдком. И хотел всё для себя, для себя и только для себя. Особенно учитывая то, что за всю нашу беседу она не сказала о себе ни слова. Грубо говоря, я о ней не знал ничего кроме имени. И знать не хотел, хотел лишь использовать её как клоаку для своих переживаний. Как выгребную яму для всей той тьмы, что накопилась в моей душе. И не хотел давать ничего взамен.

В этих отвратительных мыслях я тонул где-то дня три. Ровно до того момента, пока одним ранним утром, сидя за столом с красными от недосыпа глазами, не метнул вдруг кружку с чаем в стену. И расплакался. И с этими слезами из-под моих век выходила вся грязь человеческая. Всё то мерзкое эгоистичное чувство загребущих лапок, когда хочется только брать. Брать всё то человеческое тепло, до которого способен дотянуться и не отдавать ни капли обратно. И именно поэтому я недостоин. Недостоин ещё одного пришествия этого светлого человека, что разогнал вихри метели, так долго кружившие вокруг меня. Недостоин того единственного костра, что может согреть в долгой ночи. Недостоин, потому что сам я, как тот мальчик из детской сказки, несу в сердце лишь сумрак и ледяной осколок. И пока это не изменится, не видать мне крыльев ангела, заходящего в мою квартиру.

Но через три дня она всё равно пришла ко мне. Забежала, вся растрёпанная, с красными от холода щеками, в красивом багровом пальто. Сказала, что всего на минуту, что просто проходила мимо и сейчас побежит дальше по делам. И протянула мне набор одноразовых бритв и пены для бритья. А пока я рассматривал неожиданно свалившиеся на меня подарки, Вики и след простыл. Даже спасибо сказать не успел.

В тот же вечер я впервые в жизни побрился. Я не имел ни малейшего понятия, с какой вообще стороны подходить к своей огромной комковатой бороде, так что пришлось лезть в Интернет. После получаса мучений кухонных ножниц и моей бедной кожи, из зеркала на меня смотрел совсем другой человек. Правда, лицо у него было всё в мелких кровоточащих порезах, но это ничего. Это обязательно заживёт. Главное то, что бриться я теперь буду каждую неделю. Ни за что не отпущу такой куст ещё раз. Слишком темно под ним жить, слишком тяжко дышать. Теперь же… теперь мне стоит побрызгать старым, выветрившимся одеколоном на порезы и как-то умудриться протянуть пылесос до раковины. Ведь весь этот саван тьмы нужно ещё убрать за собой.

***

С тех самых пор Вика забегала почти каждую неделю. Она была подобна спасательному кругу, за который ослабевшими, бледными, почти бескровными руками хватается утопающий. Обычно её визиты происходили после очередного опустошающего приступа депрессии, иногда накатывающего на меня под вечер. В принципе, такие явления для меня не новость, я уже давно научился не обращать на них внимания, руководствуясь принципом «поболит – само пройдёт». Но её появление в моей жизни что-то надломило внутри меня, какую-то тонкую ледяную корку, что служила непробиваемым щитом вокруг моего сердца, непреодолимым препятствием для попыток что-то изменить. И, конечно же, та жизнь, что я ещё десять лет назад оставил за бортом, не преминула случаем использовать брешь в моей обороне. И глядя в экран компьютера, на такие густонаселённые и одновременно такие пустые просторы Интернета, я понимал, что не хочу больше так жить. Не хочу больше томиться в одиночной камере души, где провёл последние двенадцать лет. Мне тесно в ней, до жути, до ломоты в давно отказавших коленях. Но не могу я, чисто физически не могу из неё выбраться. Не могу обработать напильником стальные прутья, не могу выкопать подкоп, не могу подкупить охрану. И от этого хотелось выть. Уже не помню сколько раз я в исступлении бил плохо сжатыми маленькими кулачками по неработающим ногам, пытаясь заставить их двигаться вопреки диагнозу врачей. В конце концов, если даже человеческая жизнь имеет свой срок годности, почему бы его не иметь увечью? Правда, к сожалению, свойство кончаться в этом мире имеют только хорошие вещи. Плохие же – обычно завязываются тёмной и шершавой бесконечной петлёй Мебиуса.

На следующий день после таких самоистязаний обычно приходила Вика, сразу же заполняя собой весь дом, принося с собой запахи жизни. Ближе к марту от неё стало пахнуть весенней капелью и тёплым домашним котом. К маю – грозным запахом полевых цветов (и где только в Городе нашла) и радостью, которую испытываешь, когда какое-то трудное дело вдруг сваливается с твоих плеч. И все эти запахи, вкус мира, соль земли, которой я был лишён, раздували мои лёгкие, словно кузнечные меха. Выдували оттуда мощнейшим насосом всю паутину и пыль, что на протяжении всех этих лет, проведённых взаперти, не давали мне нормально вздохнуть.

И я начал изменяться. Преображаться, вначале незаметно даже для самого себя. Одним апрельским днём, когда даже лужи от зимних сугробов успели давным-давно высохнуть, я выкатился на лестничную площадку. Аккуратно прикрыл за собой дверь и, подкатившись к жёлто-коричневым дверям лифтовой шахты, нажал на чёрную кнопку вызова. Не буду описывать того, каких трудов мне стоило вкатиться в небольшой кубрик лифта, затем выехать из него и наконец, едва справившись с тяжёлой дверью подъезда, выползти наконец на свет Божий. Лучше опишу тот восторг, который я испытал, когда впервые за все эти годы вновь почувствовал над головой небо.

Как странно, что мы, люди, его боимся. Щетинимся антеннами радаров и шпилями баллистических ракет. Щупаем бесконечное пространство над головой тысячами радиоимпульсов, пытаясь распознать угрозу, которой там нет. А есть лишь великая свобода и ироничное молчание небесных светил, что молчаливо наблюдают над нашей вознёй. Над детским смехом на дворовых качелях и запыхавшимся инвалидом, что сидя у подъезда, ловит бледным лицом лучи полуденного солнца. И живёт, живёт, живёт, вспоминает, радуется, бьётся, отражая тепло огромной жёлтой звезды обратно в вечную пустоту. Становится огромным ретранслятором, раздаёт его всем и каждому в Стране и Городе, да что там, каждому человеку, имеющему счастье жить в этом мире. А ветер щекочет его слезящиеся от счастья уголки глаз…

С тех самых пор мои прогулки стали регулярными. Я даже начал, в свободное от работы время, брать в руки старые мамины гантели из чёрного чугуна. Хотел чуть-чуть укрепить забродившую мышечную массу, чтобы мои походы не превращались в новую дисциплину паралимпиады. А в мае к моим моционам впервые присоединилась Вика. Мы пересеклись, когда я стоял на лестничной площадке, в ожидании лифта. Она же – из него вышла. Как раз хотела зайти в гости. И жутко обрадовалась, когда узнала, что теперь я выхожу на улицу минимум два раза в неделю. Когда же я озвучил решение выехать с территории двора и пройтись чуть-чуть по ближайшим улицам, она чуть ли не в ладоши начала хлопать от радости.

Мы шли вдвоём по длинному тротуару, мощенному красной кирпичной кладкой и тянущемуся вдоль огромного широкого шоссе. Разговаривали, под аккомпанемент пролетающих мимо машин, о всякой ерунде. А по всему Городу пахло весной. Той самой, что несёт не грязь и слякоть, но возрождение всего сущего и начинает новый цикл жизни. Той весной, что начинается не в почках деревьев, но в людских душах. А редкие прохожие с изумлением смотрели на странную парочку, которая шла себе на уме и смеялась только им одним известным радостям. Ну и хрен с ними, прохожими этими. Когда-нибудь и их догонит эта весна.

***

А в конце июня у Вики был день рождения. Мы так и не обменялись никакими контактами, кроме, собственно, номера телефона, поэтому узнал я об этой знаменательной дате почти постфактум. А точнее, когда девушка вошла в мою прихожую в нарядном, но не вызывающем платье синего цвета и двумя бутылками вина в руках.

– Хороним кого-нибудь? – в шутку спросил я. С тех самых пор, как у меня появился плюс-минус постоянный собеседник, общаться с людьми стало легче. Я даже научился не впадать в краску от каждого тактильного контакта и иногда удачно шутил.

– Нет, празднуем, – ответила она, подходя ко мне и обнимая вместо приветствия. Для этого ей пришлось наклониться, но я был этому только рад, потянувшись к ней навстречу всей подвижной частью своего тела.

– Похороны так-то тоже очень неплохой праздник, – не успокаивался я.

Она шутливо шлёпнула меня по руке.

– Вообще-то сегодня мой день рождения! – с игриво-вздорной интонацией поведала она.

Я, простите за каламбур, где стоял – там и сел.

– Я не знал… – растерянно пробормотал я.

– Конечно не знал, я ведь тебе не говорила, – всё также весело продолжила Вика, положив обе бутылки мне на колени. Я тут же придержал их руками, чтобы, не дай Бог, не уронить.

– А я без подарка совсем.

Она рассмеялась и снова обняла меня, только теперь уже со спины.

– Ну и не надо. Я уже сама себе всего надарила, – она кивком указала на алкоголь.

– А теперь, – Вика снова сменила позицию, встав прямо передо мной и уперев руки в боки. – Где мои поздравления?

Я же в свою очередь начал рассыпаться в щастяхздоровьях и деньгахудачах, пока Вика, наконец, не прекратила это мозговое изнасилование полушутливым кивком головы.

– Пойдём на кухню, поздравитель, – и, не дожидаясь меня, направилась к месту назначения.

<center>***</center>

В своей жизни я никогда не пробовал алкоголя. Если говорить о времени до той самой черты, что разделила всё на «до» и «после», то там время конечно подходило. Обычно все в этом ране-пубертатном возрасте пробуют какое-нибудь дерьмовое дешёвое пиво где-нибудь за гаражами в компании сверстников. Я, правда, не успел. Просто не успел, хотя обязательно бы попробовал. А потом… потом просто не хотелось. Я вспоминал об алкоголе только на Новый Год, когда моя мать, человек не пьющий, позволяла себе бокал шампанского. Я же никогда не просил подлить себе, довольствуясь стаканом сока или газировки. А других семейных праздников у нас почти и не было.

Поэтому, когда Вика задала вполне закономерный вопрос, силясь узнать, где в этом доме штопор, я лишь пожал плечами. Я действительно не знал. Так мы его и не нашли. Пришлось воспользоваться обычным кухонным ножом, дедовским методом продавив пробку бутылки внутрь.

Ну и в конце концов, не падать же в грязь лицом прямо перед девушкой? Я и так выгляжу для неё как совершенно неприспособленный к жизни идиотик. И поэтому, я храбро схватил поданный мне стакан, выкрикнул тост (что-то вроде «За тебя!», но я не уверен) и одним махом влил в себя содержимое бокала. Это была ошибка. Я-то думал, что алкоголь это что-то вкусное, недаром его все хлещут. А это оказалась горько-противная жидкость, с каким-то диким виноградным привкусом, обжигающая, к тому же, горло. Только невероятным усилием над собой я не закашлялся и не выплюнул этот керосин. Для Вики мука, отразившаяся на моём лице, естественно, не осталась незамеченной.

– Не понравилось? – сочувствующе спросила она, имея в виду скорее сорт вина, чем алкоголь в целом.

– Не в то горло пошло, – стараясь не ударить в грязь лицом, прохрипел я и дал себе зарок пить это пойло аккуратно, по чуть-чуть.

Зарок я этот, правда, не исполнил. С непривычки меня неплохо так развезло, так что последующие порции я поглощал приличными мужицкими глотками. Слава Богу, Вика не была сильно прожжённым алкашом, поэтому никаких неловких ситуаций не возникло. Ей тоже требовалось не особо много. Но, если бы количество вина быль чуть больше, конфуза с моей стороны было бы не избежать. А так всё вроде обошлось без сильного позора, если не считать за таковой мой пьяный смех и заплетающийся язык.

Ближе к ночи, когда у нас осталось чуть меньше половины бутылки, от диалогов мы перешли к действию. А точнее, сели за карты. Перед моим размытым взглядом мелькали разноцветные нарядные дамы, строгие вальты и массивные короли, плясали шуты-джокеры. Я хоть и умел играть в «Дурака», тем не менее, никак не мог сосредоточиться. Поэтому Вика обувала меня почти вчистую. После пятой проигранной партии я решил взять небольшой перерыв.

– Викусь, а тебе не скучно? – спросил я, наблюдая, как она моет здоровенную тарелку, на которой ещё недавно лежали свежепожаренные котлеты.

– В каком смысле? – ответила она вопросом на вопрос, не отрываясь от своего занятия.

– Ну, тебе же явно есть с кем отпраздновать помимо меня. Почему ты предпочла посиделкам с друзьями общество скучного инвалида?

– Не говори так, пожалуйста, – попросила она, и голос её стал тихим-тихим.

– Нет, правда. Ты же красивая молодая девушка, зачем тебе моя компания? – я никак не унимался. Мне был нужен её ответ. Нужен прямо сейчас, потому что в любое другое время я ни за что не решусь спросить.

– Потому что мне она нужна. Просто нужна, вот и всё. Мне нравится находится рядом с тобой. Пить вино, болтать, играть в карты. Тем более сегодня, когда есть повод всё это делать. А что до друзей, то я никогда не праздновала дней рождения. Можно сказать, с самого детства. Это первый мой праздник.

– Что? – я аж опешил. – Почему?

Даже у меня, с моим-то затворничеством, праздник этот когда-то был. Пусть и чисто номинальным. Обычно он проходил в единичном обществе матери, когда я, после непродолжительных посиделок за вот этим самым столом, сбегал обратно в свою берлогу.

– Просто так получилось. Не праздновала, вот и всё.

Она улыбнулась. На несколько секунд между нами повисла пауза.

– Но если я вдруг чем-то мешаю, могу уйти. Метро ещё ходит, я как раз успею до него дойти.

– Нет, – я сам удивился твёрдости моего голоса. Удивилась и Вика, подняв на меня широко раскрытые глаза.

Я подкатился к ней и, смотря снизу вверх, встретился с ней взглядом.

– Ты никуда сегодня не уйдёшь. И знаешь почему?

Сразу же после этих слов я подался выше всем своим телом, стараясь стать как можно выше, как можно ближе к человеку, который был для меня сейчас важнее всех на свете. Важнее даже самого белого света, который я за такой короткий срок успел искренне полюбить. Который я смог полюбить, потому что полюбил одного конкретного человека, сейчас замершего от удивления. Человека, которого я аккуратно обхватил за шею, стараясь не давить своим весом, и которому я впился в губы со всей возможной нежностью, со всей любовью, что был способен передать. И в ответ на эту передачу где-то там, в глубине мироздания, звякнула невидимая летняя струна, своей июньской трелью окончательно выметая из моей души весь оставшийся грязный талый снег. Возвращая меня к жизни.

– Я никуда не уйду, – сказала Вика, едва наши губы перестали соприкасаться. – Я никуда не уйду. И знаешь почему?..

И вернула мне поцелуй.

***

В ту ночь мы легли спать вместе. Я не хочу описывать то, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они остаются наедине после двух литров выпитого алкоголя. Во-первых, это достаточно сложно описать в принципе. Во-вторых, все и так понимают детали этого интимного и щепетильного процесса. Стоит только сделать поправку на то, что мои ноги, несмотря на возбуждение, охватившее моё тело, всё также отказывались повиноваться. Из-за этого мы оба испытывали определённые неудобства. Которые, к счастью, были нами преодолены.

Мы не говорили друг другу громких слов о любви. Зачем? Всё, что мы хотели друг другу сказать, мы сказали теми самыми двумя роковыми поцелуями. Мы вообще большую часть процесса молчали, заменяя совершенно ненужное в такой ситуации словоблудие на страстное и усталое дыхание. Да и, говоря начистоту, не смог бы я из себя ничего выдавить. Восторг от первого в моей жизни обладания женщиной накрыл меня с головой, не давая шансов выбраться, как не даёт их цунами гнилой рыбацкой лодке.

Я вообще считают, что чем больше слов – тем меньше дела. И если постоянно говорить о любви, о дружбе, о ненависти даже, то она уйдёт. Не выдержит бесконечного ораторства и растворится где-то внутри твоего Я, оставив после себя лишь надутый мыльный пузырь, что готов лопнуть от малейшего прикосновения. Мне же хотелось задержать эту любовь на как можно больший промежуток времени. И поэтому я молчал, полностью посвятив себя процессу. То же самое делала и Вика.

Часам к двум ночи мы наконец-то угомонились. Валяясь на разгромленной постели, устало переводили дух. А где-то там, далеко-далеко на тёмной улице, шумели рёвом двигателей редкие автомобили, и разносился мат полуночных посетителей соседней пивнухи.

– Почему ты здесь? – спросил я, глядя в потолок.

– Где, здесь?

– Здесь, на этой кровати. Рядом со мной. Ты ведь могла быть где угодно, в насколько угодно лучшем месте!

– Не знаю, – зевнув, ответила Вика. – Возможно, потому что ты это заслужил. Или заслужила это я.

– Я люблю тебя… – решил я таки сказать эти тяжелые слова. Но ушли они в пустоту. Повернув голову, я увидел, что девушка сладко сопит, уткнув своё ангельское личико в моё худое плечо.

Можно сказать, что с тех пор мы стали жить вместе. Хотя это, конечно, не совсем истина. Скорее, Вика стала просто намного чаще бывать у меня дома, иногда задерживаясь здесь по нескольку недель. Тем не менее, она продолжала пропадать куда-то, иногда её не было даже несколько дней. Говорила, что по делам. Мне, правда, и в голову не приходило её контролировать и проверять, чем она занимается. Я просто радовался, когда она вновь появлялась в моём коридоре, уладив неведомые мне «дела».

Как всё-таки это было странно. Я любил человека, о котором, по сути, не знал ничего. Не знал фамилию, не знал год рождения, ни разу не заглядывал в паспорт. Я даже не знал, есть ли у неё другой мужчина, кроме меня. Да и не хотел знать. Всё, что мне было нужно – это её присутствие, её участие в моей жизни. Дикий, почти звериный заряд энергии, который она, совершенно неведомым способом, передавала мне. Тот самый заряд, благодаря которому я стал совершенно на себя непохожим. Залез в Интернет в поисках информации о физических тренировках для людей, подобных мне. Мои прогулки стали почти ежедневны, а их продолжительность увеличивалась с каждым разом. Я работал по двенадцать часов в день, берясь за любой заказ, лишь бы за него платили. Мы даже один раз в музей какой-то вышли. Вика оказалась фанатом классической живописи, к которой я, стоит признать, был совершенно равнодушен. Но терпеливо переходил вслед за ней из зала в зал, слушал её рассказы о том или ином произведении и счастливо кивал в ответ. Плевать я хотел на этого Рембрандта и прочих Ван дер Хууев. Если бы мне рассказывал о них какой-то другой экскурсовод, я бы заснул прямо на ходу. Но тогда гидом у меня была лучшая женщина на свете, и поэтому я жадно ловил каждое слово, ничего, правда, не запоминая. Хотя вру, кое что я всё-таки запомнил. На Вике тогда были красивые вычурные серёжки, которые я лично ей подарил, купив на деньги, вырученные с какого-то очередного заказа.

За этим светлым летом началась осень, а за осенью последовала зима. К тому моменту, как холода снова заковали в свои цепи всю Страну, мы с Викой успели уже основательно врасти друг в друга. Не осталось и следа от того слабого человечка, что готов был покончить с собой сразу после последней прощальной встречи. О нет, теперь я бы ни за что не удовлетворился одним-единственным мимолётным свиданием. И ни за что не стал бы задумчиво крутить в руках верёвку. И из зеркала по утрам (которое для меня, правда, иногда было вечером, со сбитым режимом я так и не справился) на меня смотрел совершенно другой человек. Человек, которому улыбался и я, и моя избранница.

Когда январь едва-едва перевалил за середину, вкладка с «Контактом» неожиданно и удивлённо, как бы для самой себя, квакнула звуком уведомления. Я тогда ломал глаза над белым окном компилятора, а в наушниках гремел «Daft Punk». Поэтому вначале я не сразу понял, что мне кто-то там написывает. В конце концов, моя личка привыкла больше молчать, чем говорить. Тем не менее, я открыл продолжающую квакать вкладку и ознакомился с содержанием сообщений. Писал мне мой бывший одноклассник Валера. Мы с ним были достаточно дружны в детстве и он, по-моему, был последним, кто вообще заходил ко мне в гости до того момента, как в моей квартире появилась Вика.

Диалог у нас получился достаточно милым. Поговорили о прошедших днях, вспомнили самые ранние школьные годы. Я расспросил его о работе и вообще настрою по жизни, искренне порадовавшись за то, что у него, в принципе, всё складывается неплохо. Он же в ответ посетовал на то, каких трудов ему стоило найти меня (страница действительно была фейковая), а также поинтересовался, как идут дела уже у меня. На что мне не оставалось ничего иного, как рассказать о своей непыльной работёнке веб-дизайнера и романе с Викой. На что я услышал поздравление и заверения в том, что я, оказывается: «Тот ещё жук».

В конце концов, он предложил пересечься. Я согласился, но с поправкой на ветер. Зима выдалась уж слишком холодной, поэтому выход на улицу для меня был мало того, что малоприятен, так ещё и маловероятен. Все эти зимние куртки, тёплые штаны, знаете, как неудобно надевать? Ещё потом и мерзнуть в них. Нет уж, удовольствие совсем нижесреднее. Поэтому, я предложил собраться у меня. Как раз познакомлю его с Викой. Валера радостно согласился, и мы назначили банкет на ближайшую субботу. Мне с моим гибким расписанием было всё равно, а у него как раз был выходной.

Встречи я ждал. Готовиться начал чуть ли не за три дня. Мотал Вику туда-сюда, посылая в магазин то за хорошим вином, то за красной рыбой. Просматривал Сеть на предмет хороших и интересных рецептов. Катался гоночным болидом туда-сюда по квартире, разыскивая старые сервизы, которые обычно хранятся в шкафу для «праздника», который никогда так и не наступит, и покрываются пылью. Даже нарядные скатерти нашёл, а уж их и не чаял увидеть. Думал канули куда-то в Лету.

Назначенный день я встретил с шилом в одном мягком месте. Суетился даже больше обычного, хотел, чтобы всё было идеально, и даже один раз прикрикнул на Вику. Она же только молча продолжила нарезать салат. Только глаза у неё были грустные-грустные. Она вообще была очень красива в тот вечер. Нарядное черное, с мелкими вкраплениями белого и жёлтого цветов, платье, уложенная по всем правилам причёска. И те самые памятные серьги, что надевала в тот наш единственный выход в люди. Как будто специально хотела произвести впечатление. Хотела, чтобы её запомнили.

Казалось, будто я подлетел к двери в тот же миг, как раздался звонок. Секундное бряцанье замка – и передо мной вырос здоровенный бугай, почти двух метров росту, в чёрной кожаной куртке и синей клетчатой рубашке под ней. Нет, Валерка, конечно, всегда был не маленьким, но чтобы настолько… Здоровенный бык, ничего не скажешь. Мы крепко пожали друг другу (сил у меня, благодаря постоянным тренировкам, всё-таки тоже прибавилось), обнялись и направились в мою комнату. Она была самой большой в квартире, так что Викой и мной было принято решение расположить банкетный стол именно здесь, чтобы не ютиться на маленькой кухне.

Как только мы с Валерой заняли свои места и начали вести непринуждённую беседу, подогреваемую алкоголем, в комнату тихо вошла Вика и села по левую руку от меня. Как странно. Друг на друга эти двое не обратили никакого внимания, даже не представились. Будто бы и не существовало их друг для друга. Но в тот момент я не придал этому значение. Валера как раз травил очередную байку, привезённую с недавней охоты, до которой был страстный любитель, а я, никогда не охоте не бывавший, жадно внимал. Мне были намного больше интересны особенности выслеживания оленей и преимущества «Сайги» над «Вепрем», чем то, что моя избранница даже не притронулась к еде. Хотя салаты, как, собственно и горячее, были просто обалденными.

***

– Да ты оставайся, – расхрабрившись, пьяным голосом предлагал я. – В соседней комнате тебя положим, всё равно с Викой в одной постели спим, чай не лорды английские.

– Да не, Лёньчик, слушай, я пойду уже. Моя-то совсем не такая добрая, как у тебя. Опять пилить начнёт, что припёрся поздно, так ещё и пьяный. Ну его нафиг, – смущаясь, отвечал Валера, поглощая один из последних бутербродов с колбасой.

Запас еды и алкоголя у нас подходил к концу. Остались в прошлом и вкуснейшее оливье, и нежное рагу, и правильно приготовленная и приправленная красная рыба. Вино было выпито, водка тоже. А тем временем, часы всё ближе и ближе подбирались к полуночи. И Валера начал потихоньку собираться домой.

– Кстати, где она? – спросил, всё также увлечённо расправляясь с бутербродом, мой собеседник.

– Кто? – спьяну не понял я.

– Ну, эта, Вика твоя. Говорил же, что будет, даже вон, стол на троих накрыл. Ты это, смотри аккуратнее. Приглядывай за ней. А то уже полночь почти, а она шляется не пойми где. Уведут у тебя бабу-то, – он подмигнул.

– К-как это, где шляется? Вот же она, – ответил я и указал рукой на рядом сидящую Вику.

И встретился с её голубыми бездонными глазами. Не глазами даже, а океаном. Океаном горечи и боли.

Валера проследил направление моего взгляда и сразу как-то потух. Отложил недоеденный бутерброд и тяжело сглотнул.

– Пойду я, пожалуй, – произнёс он, и тут же встал из-за стола.

А до мне начало доходить.

Они не обменялись за вечер ни одним словом. Не поздоровались друг с другом, даже не представились. И это всё происходит с Валерой и Викой, самыми жизнерадостными из людей, которых я когда-либо знал.

Это могло произойти только в одном случае. Если одного из этих людей не было. А точнее, если одного из этих людей никогда не существовало.

Я молча смотрел на то, как он собирается, как натягивает куртку, и как выходит, грузно хлопнув металлической дверью. А когда обернулся к Вике, её место уже пустовало…

***

Грязные тарелки. Липкая от пролитого вина скатерть. Пустая, совсем пустая холодная квартира. И смеющийся диким безумным смехом одинокий мертвец.

Она ушла. Растворилась в дыму вечернего банкета. Растаяла как ледышка, которую вынесли на тёплое весенне солнце.

Нет! Её не было. Её никогда не было. Действительно, откуда она вообще могла появиться на этом свете? Случайно перепутала квартиры?! Да бред собачий! Хотела попасть непонятно к какому Вадиму, живущему на верхнем этаже, а потом ни словом, за почти полгода совместной жизни, про него не обмолвилась?! Таких чудес не бывает! Не случаются они! А если и случаются, то не со мной.

Вика. Вика и Леонид. Я захохотал ещё громче. Вот это символизм, вот это метафора. Никогда не думал, чем обернётся моё пристрастие к фантастике в юношеские годы, а вот поглядите на это. Обернулось. Шизофренией.

Дайвер Лёня и его подружка Вика. Тандем из старой книжки, написанной ещё на заре компьютерной эры. Парочка, сминающая на пути все преграды, выходящая победителем из любого боя и ведущая пространные разговоры о жизни на балконе за дымящейся сигаретой. Вот только ты не дайвер, Лёня. Не Бог виртуального мира, глупым стихотворением сминающий матрицу нарисованного города. «Глубина, глубина, я не твой…», как же. Ты полностью её, Лёня. Ты самый настоящий утопленник, которому никто и никогда не кинет спасательный круг. Никто и никогда не узнает у провайдера адрес, не примчится за половину Страны, не выбьет дверь с ноги и не вытащит шнур интернет-кабеля из разъёма. Потому что ты уже утонул. Незачем тебя спасать.

И твоя Вика тоже никогда не прилетит к тебе в Город. Никогда ты не подаришь ей ту самую розу, которую ещё не вырастили. Никогда не заживёшь с ней душа в душу. Никогда не обвинишь в предательстве. Потому что твоя Вика так и останется интерфейсом домашней операционной системы и не более. Да что там голосовой помощник. Её у тебя вообще не будет. Всё! Нет её! Ты сам её выдумал где-то с год назад, окончательно обезумев от своей долгой схватки с одиночеством.

«Глубина, Глубина, я не твой…»

«…Отпусти меня, Глубина».

Я резко рванулся в коридор, отчаянно работая руками. Где-то там, посреди длинной прихожей стояло ростовое зеркало, у которого я и остановился. Из зеркальной глади на меня глядели два отражения. Одно – калека, заключённый в инвалидной коляски и тюрьме своего безумия. Второе – чистый и светлый ангел, порождённый небывалой, фанатичной тоской по человеческому теплу. И даже не знаю, чего в этом тепловом голодании было больше: души или тела…

Ангел держал руку на моём плече, всё также тихо и печально улыбаясь. И я повернулся в дикой надежде, что всё это неправда. Что это всё всего лишь шутка! Что сейчас из входной двери с громогласным хохотом появится Валера и объявит, что всё это заранее спланированный розыгрыш. Но руки на моём плече не было. И не было тепла от её прикосновения, что я так желал и так инстинктивно привык чувствовать. А когда я обернулся обратно к зеркалу, второго отражения уже не было.

«Глубина, Глубина…

… да пошла ты!»

Я не могу без неё. Не могу без своего фантома. Не могу без этого привидения, ставшего частью меня. Лучше я утону. Прекращу барахтаться и пойду ко дну. Но пусть это будет, ты слышишь меня, Глубина?! Пусть это будет синее море цвета глаз моего ангела несбыточного. Цвета моего счастья и безумия.

***

За окном огромными громкими хлопьями падал белый снег. Отчаянно выла и стучалась в окна моя убогая, бессильная мать-Страна. Злобно, как злодей-колдун из детского мультика, хохотал, захлёбываясь своим злорадным смехом, презрительный Город. А я с равнодушием наблюдал как, шкворча и фыркая, набирается в ванную тёплая вода. Всё остальное – слишком холодно. И если уже мне суждено утонуть в этой Глубине, то пусть это будет тёплое течение.

Я больше не хочу мёрзнуть!

И лишь миллионы равнодушных звёзд, горящих ярким водородным светом, наблюдали за последним усилием, последним рывком неживого человека.

Свидетельство о публикации №220121901264