Мемуары Авторханова и национальный вопрос

«Прекрасная вещь – любовь к отечеству,

но есть еще нечто более прекрасное –

это любовь к истине».

Петр Чаадаев

1

Чтобы постичь суть Абдурахмана Геназовича Авторханова нужно знать весь XX век, в коем он прожил от первого до последнего десятилетия. Собственные «Мемуары» (А. Авторханов «Мемуары», Франкфурт-на-Майне, изд-во «Посев», 1983 г.), если не считать двух вступительных частей из биографии своего народа, знаменитый политолог начинает с начальных же строк первой главы с момента побега из дому, когда его избивает отец, и сын с иронией читателям цитирует словарь Брокгауза и Ефрона, где излагается, что чеченцы не бьют своих детей. (с. 60) Вообще, это наблюдение энциклопедистов можно считать, пожалуй, верным, потому как если они и бьют, то в виде исключения, а не как правило. А вот в семье Иосифа Джугашвили, которую мы разберем ниже, избиение детей видимо было правилом, а не исключением, которое затем также преобразовалось подлинно не в право, а в правило – в этой живодерне умиротворенного им государства. Удивительная схожесть судеб, которую, кажется, никто не отмечал. Авторханов, в результате избиения отцом, покидает родной дом (из селения Лаха-Невре перебирается в город Грозный), как недоучившийся ученик духовной семинарии (медресе), которую он не заканчивает из-за того, что старший мулла обнаруживает у него в семинарском ящике светскую (крамольную) литературу, как когда-то в семинарии и у Джугашвили-Сталина, который также, увлекшись революционными идеями, подпольно много читал; избиения же в семье и в юности Сталина были регулярными. Поэтому опускаем здесь учебу Авторханова еще в светской школе в родном селении, на рабфаке в Грозном, в Институте красной профессуры (ИКП) в Москве, а также работы в кругах партийной элиты, и отправляемся сразу вслед за ним туда, куда, как замечено, начиналось каждое его пребывание на новом месте, - в тюрьму.

В 1923 г. (Сталин уже фактически правитель страны при больном Ленине) с побегом в Грозный, у двоюродного брата Абдурахмана, бежавшего вместе с ним, ставших непроизвольно безбилетниками на поезде (ниже мы обратимся и к Льву Толстому, который, как известно, закончил свою жизнь на железной дороге, направляясь в сторону Кавказа), обнаруживают наган, вследствие чего их сажают в тюрьму на несколько дней. В 1927 г. Авторханов едет впервые в Москву на подготовительное отделение ИКП, где пытается взять автограф у Льва Троцкого, но его внезапно задерживают и обвиняют в том, что он собирался его зарезать, найдя в кармане финку, вследствие чего он оказывается на две недели в Бутырской тюрьме. Впоследствии, перейдя линию фронта, Авторханов неоднократно арестовывался и допрашивался немцами, до прибытия еще в Берлин, на советской территории, затем в Германии, Европе и даже значительно позже в Америке. Однако мы остановимся на главном аресте, который продлил его заключение на пять лет, с полугодовым перерывом с мая по ноябрь в 1940 г. В 1937 г. Абдурахман Авторханов, окончив учебу в ИКП, 10 октября возвращается в Грозный и в тот же день вечером за ним присылают машину и вызывают на пленум обкома партии, который проходит во «Дворце культуры» Заводского района, где арестовывается весь пленум и там же сам Авторханов. Его сажают в легковой автомобиль и в сопровождении четырех охранников, «отборных башибузуков», везут в город, едут по проспекту Революции, проезжают мимо «Пятого жилстроя», где ждет его на ужин семья: «…погода отличная, много публики на гулянье, около городского сада цветочницы бойко торгуют цветами, а у меня мгновенная ассоциация: “Цветы мне говорят прощай!”». (с. 419)

Отвозят Авторханова не во внутреннюю, а во внешнюю тюрьму – на окраине города и сажают в одиночную камеру. Вскоре начинаются допросы и пытки. От него требуют подписать список, под указанными им же самим людьми, которых он знал или даже просто случайно встречал не только в своей республике, но и в Москве, около тысячи человек, что: «Все вышеперечисленные лица мне известны как члены антисоветской, контрреволюционной, террористической, шпионской, вредительской, диверсионной организации, в которой состоял и я сам, в чем и подписываюсь». (с. 430-431) Авторханов категорически отказывается не только от обвинений в свой адрес, но и тем более тащить за собою других. Чекисты приступают к пыткам, поставив его «…на “стойку”, к стене, в углу» (с. 432), регулярно изуверски избивают и морят жаждой четыре-пять суток. Подписи нет. Затем ему шьют новые статьи об измене родине, в участии подготовки вооруженного восстания, в ведении контрреволюционной антисоветской пропаганды и т.д. Приступают к новой пытке бессонницей. На восьмые сутки, - побив рекорд революционера Муралова в семь суток (с. 438), - Авторханов теряет сознание и, как и после предыдущих пыток, оказывается в карцере, этой «тюрьмы в тюрьме». (с. 423) В рассматриваемых «Мемуарах» автор не без иронии пишет: «Какими дилетантами казались мне мастера из Священной испанской инквизиции… они дошли до такой жестокости при допросах еретиков, что не давали иным из них спать подряд трое суток!» (с. 440) и так же замечает о «…пресловутом Гестапо, бывшем лишь слабой копией советской инквизиции». (с. 429) Подытоживая свои экзекуции Авторханов отмечает: «…что пытки эти были не самые тяжелые, поэтому не знаю, что со мною было бы, если бы меня подвергали еще более тяжелым пыткам…». (с. 440) Тем не менее от очевидцев тех времен известно и о прочих пытках, через которые он и другие прошли. В предисловии ко второму изданию его книги «Технология власти», Авторханов перечисляет и иные пытки подследственных, не упомянутые в «Мемуарах» (если не считать выбитого зуба): «…одним ломали ребра, другим выбивали зубы, третьим вводили иглы под ногти, четвертым пускали электрический ток по наиболее чувствительным местам тела… Если каждый отдельно взятый метод допроса не помогал, то арестованного пропускали через “конвейер”, т.е. через всю систему “методов”. Через эту систему “методов” прошел и я сам». (А. Авторханов «Технология власти», Франкфурт-на-Майне, изд-во «Посев», 1976 г., с. 11.)

Авторханов, как настоящий чеченский къонах (мужчина), даже при чудовищных измывательствах, в застенках чекистов, отпускает шутки и колкости. Он также не теряет чувства сообразительности и находчивости, и даже интеллектуально переигрывает своих палачей. Чекисты меняют тактику и собираются устроить ему психологический шок, чтобы он подписал повинную. Затем предстает новоявленный тип, лейтенант Левак, и с предупреждением подводит Авторханова к наркому Иванову, председателю «Чрезвычайной тройки», наделенного, в отличие от следователей, полномочиями расстреливать людей по своему усмотрению. Сам же Левак вот что представляет из себя: «Через несколько дней в карцере меня посетил начальник секретно-политического отдела (СПО) лейтенант (по-армейски значит – майор) Левак. Это был человек, напоминающий хищника, или хищник, напоминающий человека, словом – людозверь. Каждый день он по несколько раз врывался в кабинет следователя и, если заставал следователя за избиением подследственного, то становился прямо против избиваемого и с наслаждением садиста начинал командовать: “Еще, еще, в бок, в морду, вниз...” Потом, бросив следователю: “Выбей из него показания или дух”, – летел в следующий кабинет». (с. 440)

Иванов в ультимативной форме заявляет Авторханову, что если с нынешних шести часов вечера до двенадцати ночи он не раскается в своих преступлениях, то ровно в двенадцать будет подписан приговор и его тут же приведут в исполнение. Не дав ничего возразить, его тут же возвращают в карцер, где им «…овладело то непонятное оцепенение, которое овладевает гипнотизируемым». (с. 442) И все-таки Авторханов не теряет чувства рассудительности и понимает, что если он подпишет показания, то будет как виновный расстрелян, а если нет – есть надежда на спасение, так как он не рядовой человек, а номенклатурный работник ЦК. Перед ЦК же нужно держать отчет. С этими мыслями время уходит за полночь. Затем его выводят и не в расстрельное помещение внутренней тюрьмы, около реки Сунжа, где он уже тогда находился и где производились пытки, а везут в покрытом брезентом грузовике с несколькими арестованными за город, и не во внешнюю тюрьму. Наконец грузовик вместе с другими машинами останавливается у подножья Терского хребта, где в километрах двадцати проходит дорога из Грозного в Старый-юрт (Толстой-юрт). С грузовиков начинают выгружать людей со связанными руками сзади, около ста человек. Их тут же окружают цепью солдаты с винтовками со штыками. Ставят в строй в две или три шеренги и ведут в одну сторону: «Когда, достигнув пункта назначения, чеченцы и ингуши увидели большую свежевырытую яму, началась, как по команде, молитва: “Аллах акбер”, “Лаилаха-эль-Аллах” – “Бог велик”, “Нет Бога, кроме Бога”. Ко мне быстро подбегает лейтенант Левак: “Еще не поздно, если подпишете признание, мы вас помилуем”. Я не знаю, что я ответил и ответил ли вообще, но помню, как капитан Алексеенко, заместитель наркома, начал читать приговор “тройки”. Ему не дали дочитать: чеченцы и ингуши при криках “гяуры, гяуры, газават, газават” сами кидаются на штыки, а в этот момент лейтенант Левак резким броском очутившись рядом (я был поставлен крайним у ямы), вытолкнул меня из строя. Может, прошли секунды, как раздалась громкая команда: “Огонь!”». (с. 443) «Возвращенный в свою одиночку прямо с этих убийств, я, вспомнив “Аннибалову клятву” Герцена и Огарева на Воробьевых горах, сказал себе: “Данная политическая система самая проклятая из всех тиранических систем в истории человечества. Если мне суждено еще жить на свете, то эта жизнь будет посвящена борьбе с советской тиранией всеми доступными мне средствами. Аминь.”». (с. 445)

Чекисты снова меняют тактику и пытаются уже взять своего неугомонного арестанта «…не мытьем, так катаньем» (с. 446). Ему шьют дело «Московского межнационального центра», где предъявляются показания против него от «врагов народа». Однако Авторханов, в присутствии лейтенанта Левака и своего следователя Кураксина, заявляет наркому Иванову, что в составленном им по требованию списке людей, на деле же он «…их только видел, но никогда с ними не разговаривал». (с. 449) Ошеломленный Иванов в бешенстве обрушивается отборной бранью на своих подчиненных прямо в присутствии Авторханова, которого, опомнившись, велели увести и идя по длинному коридору он «…все еще слышал, как Иванов бушевал». (с. 450) На этот уже раз Авторханов был убежден, что, теперь-то, его следователи не пощадят. Он начинает думать всерьез о самоубийстве, о котором размышлял с самого начала. Ведь у каждого человека есть свой предел, который он сможет выдержать. С мыслями выпить скопившиеся у него таблетки, собранные за время заточения ссылками на различные болезни, вместе с настоем густой махорки, чтобы в итоге это привело к отравлению, он постепенно незаметно засыпает. Утром открывается камера и ему велят собираться с вещами. Его сажают в «черный ворон» и отвозят на вокзал. Там передают двум чекистам. Путь лежит этапом в Москву, по делу «межнационального центра». Повторно в Бутырки! Кстати, позже, при новом Наркоме НКВД, Авторханова приведут как свидетеля на военный трибунал, когда он увидит своих палачей, прошедших через те же пытки: «В зале суда на скамье подсудимых я увидел весь аппарат ежовского НКВД во главе с Ивановым, Алексеенко, Леваком и Кураксиным». (с. 517)

Вообще Авторханова всегда ведет некая невидимая нить, чтобы он узнавал все подробности изнутри, творящиеся в верхах советской системы. В камере Бутырок, до отказа забитой людьми, он видит сплошь «…бывших ответственных работников партии». (с. 463) Они попали в своей эпохе и стране под конвоем в конвейер смерти, поскольку: «Чекисты-материалисты, они уж знали, чтобы убить дух и перековать характер, надо “бить, бить, бить” тело, как учил товарищ Сталин». (с. 464) И в результате даже на самом верху «…70% членов ЦК было арестовано и расстреляно, однако Сталин не осмелился устроить открытый суд ни над одним из них». (с. 465) Авторханов, наблюдая в камере, что многие осуждают Ежова, но не Сталина, восхищается своим бывшим преподавателем по ИКП Павлом Петровичем Постышевым, доставленным после пыток с Лубянки в Бутырки, не подписав «признания». Постышев не теряет чувства собственного достоинства и здравый рассудок, открыто осуждая сталинскую бандитскую клику. Также Авторханов симпатизировал и Бухарину, в отличие от Зиновьева и Каменева, который должным образом показал себя и в те свои последние дни. На этот раз Авторханова на допрос никто не вызвал и, как и в первый раз, пробыв в Бутырках недели две, его отправляют снова на поезде обратно, в арестантском вагоне, до Грозного. Новый шеф НКВД Берия, «распускает» тот самый «Межнациональный центр», а его участников наказывает судить в собственных республиках.

Авторханова опять с вокзала везут в «черном вороне», но уже не во внутреннюю тюрьму, а во внешнюю, и в общую камеру, где он пробудет до весны 1940 г. Пыток больше нет, так как изъят с повестки дня вымышленный «Московский межнациональный центр», и вообще: «С тех пор как Берия возглавил НКВД, в НКВД в Грозном не было ни одного случая избиения». (с. 475) Отныне пытки применяются по стране лишь в виде исключения к «…известным и отъявленным врагам народа…». (с. 476) Авторханову предъявляют с двух десяток новых обвинений, с показаниями арестованных, что он «…предложил создать независимую Северокавказскую республику под протекторатом Турции и Англии…» (с. 477) Тут он потребовал немедленной очной ставки и: «Мне дали только одну очную ставку с человеком, которого я меньше всего ожидал видеть в такой роли, - с моим старым учителем Халидом Яндаровым. Когда его привели в кабинет и посадили против меня, я искренне простил ему, что он подписал клевету против меня: это был не мой старый учитель, а его скелет. Безжизненные, мутные глаза ничего не выражали, кроме пережитого ужаса и безнадежной обреченности. Во рту, насколько можно было видеть, не осталось ни одного зуба. На лице виднелись шрамы, следы от недавних избиений, а правая рука, видно, не двигалась, и я видел, как он с трудом подписывал протокол левой рукой, хотя и не был левшой». (с. 477) Следствие и новые допросы результата не дали. В мае 1940 г. открылся процесс под председательством Верховного суда Чечено-Ингушской АССР. Из двенадцати подсудимых, одиннадцать, ранее признавших себя виновными на допросах, на суде заявляют, что они невиновны, так как их принудили к этому путем изуверских пыток. Один лишь Авторханов указывается как не признавший себя виновным и этот факт известен не только из его «Мемуаров», но и от очевидцев тех лет. Однако Авторханов не пытается выставить себя неким героем в книге и выделиться. Напротив, он приводит речь на суде не менее мужественного партийного деятеля, чеченского писателя Магомета Мамакаева, который в своей речи, упомянув адовы пытки, в сердцах заявляет, что «…нарком Иванов дал мне честное чекистское слово, что через час после моей подписи меня расстреляют, но он меня обманул». (с. 482) 19 мая 1940 г. Верховный суд ЧИ АССР выносит приговор: всех подсудимых оправдать и тут же освободить из-под стражи. Застыв от неожиданности первому такому приговору не только в республике, но и на Кавказе, они даже и не пытаются выйти. Присутствовавшие на заседании женщины заплакали, а мужчины радостно закричали: «Толпа вынесла нас буквально на руках на улицу». (с. 483)

Удивительны судьбы людские! Трое вышедших в тот день на волю заключенных: упомянутый выше ученый-языковед Халид Яндаров, другой, также лингвист, лексиколог Ахмат Мациев и сам Абдурахман Авторханов, историк, писатель, выпустили совместным трудом одну книгу в 1933 г. под названием «Грамматика чеченского языка», где сам Авторханов, как он скромно пишет, имел формальное участие «…от обкома партии». (с. 76) Но как же, все-таки, разнятся пути трех авторов данного учебника. Халид Яндаров в те годы был окончательно замучен, при последующем аресте, и с тех пор его судьба неизвестна. Ахмат Мациев, пройдя эти ужасные мытарства с заключением и ссылкой, вернулся на родину и продолжив работу ученого – умер за своим рабочим столом. Абдурахман Авторханов же эмигрировал, где и остался до конца своих дней. Есть еще один яркий представитель чеченской интеллигенции и лидер антисоветского восстания тех лет – Хасан Исраилов, со встречи с которым, пришедшим с поздравлениями к нему с выходом на волю, как к другу по Детскому дому, Авторханов заканчивает выше обозначенную в книге главу, но о нем, убитом затем в горной Чечне сподручными Берия в декабре 1944 г., по ходу нашего изложения.

Вышедший на волю Авторханов не может найти работы и так же в получении паспорта ему отказывают. Вскоре он узнает о том, что оправдательный приговор в отношении нескольких людей выпущенных из заключения вместе с ним, отменен, в числе коих и он сам. За ним устанавливают слежку. Он прячется в разных частях города, а затем уходит в горы Галанчожа, где не застает Хасана Исраилова и остается там на недели две. Оттуда совершает переход по горной гряде в самый отдаленный уголок, аул Малхиста, этой цивилизации гор оторванной от культуры плоскости, где его хорошо принимают. То был укромный уголок, но не проходит опять и двух недель, и наш герой с прискорбием заключает: «Здесь царила девственная свобода патриархально-родовой демократии, но выяснилось, что человек, уже затронутый городской цивилизацией, не может жить такой свободой». (с. 497) Рискуя встречей с чекистами, Авторханов все-таки возвращается. В Галанчоже он не остается и через Ингушетию добирается до города Орджоникидзе, затем по железной дороге в Кизляр, а оттуда едет к селению Терекли, в караногайских песках, где жила его тетя. Здесь вскоре в ноябре 1940 г. его настигают чекисты и задерживают. Авторханов возвращается опять во внутреннюю тюрьму Грозного, но пыток и избиений уже нет. На этот раз его обвиняют в том, что выпущенные им ранее книги по истории и революции в Чечено-Ингушетии, прошедшие, кстати, как и все издания тогда, сквозь жесткую партийно-канцелярскую цензуру, есть «…“буржуазно-националистические” и “вредительские”…». (с. 507) Авторханов лучше любого адвоката защищает самого себя. В октябре 1941 г. состоялся новый суд. Авторханова оправдывают, но спецпрокурор и НКВД подают протест в Верховный суд РСФСР по поводу мягкого приговора. Проходят месяцы. В отчаянии Авторханов теряет бдительность и разносит существующую власть прямо при сокамерниках, что грозит ему новыми статьями как «камерная агитация». Удивительный ум Авторханова. Он не сдается до последнего дня в казематах НКВД и уже забыв об осторожности в ночь на 22 апреля 1942 г. поносит в камере самого Сталина. Вдруг его вызывают с вещами, и он готовится уже к самому худшему, но пройдя в кабинет к новоприбывшему чекисту, последний сообщает ему, что Верховный суд РСФСР оправдал его: «В это время в кабинет пришел нарком госбезопасности ЧИАССР Султан Албагачиев. Это была редкостно преступная натура даже в чекистском мире… Он мне задал только один вопрос: - Вы за или против советской власти? Я ответил “за”, имея в виду “против”». (с. 512-513) После этих строк, вызывающих непонятно смех или слезы, появляется вызванная в НКВД супруга Авторханова, Сапият Курбанова, которая не менее оригинальна, чем ее муж: «…и вообще она не понимает, почему освобождают мужа, “ведь НКВД влюблен в моего мужа больше, чем я, и никак не может без него жить”». (c. 513) Авторханова освобождают из внутренней тюрьмы, теперь уже навсегда, через черный ход.

Освобожденный узник вскоре понимает для чего он выпущен, а именно с целью чекистского задания выманить или устранить Хасана Исраилова и вообще, как откровенно сказал ему еще в темнице чиновник этих структур перед выходом: «- Когда человек попадает сюда третий раз, то он остается здесь навсегда». (с. 515) Тем временем лидеры повстанческих отрядов Хасан Исраилов и Майрбек Шерипов планируют расширить зоны влияния и на другие кавказские республики. Бюро обкома созывает партийный актив, где появляется Берия и обращается к чеченским и ингушским коммунистам и ко всему чечено-ингушскому народу: «…если в ближайшие недели в горах Чечено-Ингушетии не будет восстановлена советская власть, то весь чечено-ингушский народ навсегда будет изгнан с кавказской земли». (с. 521) Многие тогда подумали, что это просто угроза, а Авторханов «…наоборот, был убежден, что это будет сделано даже и в том случае, если в горах завтра же восстановится советская власть». (с. 522) Затем Берия вызывает к себе группу чеченских коммунистов на «приват-аудиенцию» и спрашивает у Авторханова о Хасане Исраилове и Майрбеке Шерипове, знает ли он их, и когда тот отвечает, что знает с детства, продолжает: «- Так вот. От имени советского правительства я поручаю вам поехать к Исраилову и передать ему следующее: если он не сложит оружия в течение десяти дней после вашей встречи, то начнется наступление Красной армии, которая снесет с лица земли все аулы и истребит все население. Если он подчинится этому требованию, то я гарантирую ему жизнь. Если же он не подчинится, то вы должны остаться там, войти в его полное доверие и искать возможности его ликвидации. В этом случае я вам гарантирую орден Ленина и высокий пост “за выполнение специального задания правительства”. Подробную инструкцию вам даст один из моих сотрудников». (с. 523) Знал бы тогда Берия, что придет время и центральный проспект имени Ленина в Грозном, переименуют в проспект Авторханова, а имя его станет таким значимым в своем народе, что будут даже говорить о предоставлении ему поста Президента Чеченской Республики.

Авторханов строит свои собственные планы ухода к Исраилову, а НКВД не спешит с его отправкой к нему. Вообще, еще тогда по первом выходе из заключения, Авторханов приводит свой диалог с Исраиловым, где он отговаривает его от восстания, мотивируя тем, что силы самообороны следует создать, когда сам этот режим окажется в кризисе. Но Исраилов не унимается и Авторханов говорит: «- Хасан, Чечня – капля, советская Россия – океан». (с. 485) На этот раз Авторханов, по своим каналам, передает Исраилову, что Берия обещал ему орден Ленина за его голову. От Исраилова же Авторханов получает «…Меморандум “Временного народно-революционного правительства Чечено-Ингушетии” на имя правительства Германии, в Берлин». (с. 526) В нем говорится, что республика восстала, чтобы избавиться от тирании Сталина и советского империализма; что ожидается присоединение всего свободолюбивого Кавказа; что враг Сталина – их друг и поэтому предлагают Германии военно-политический союз; что Германия в ответ на это признает независимость и территориальную целостность Кавказа. Исраилов, в начале лета 1942 г., предлагает Авторханову пробраться к немцам и вручить Меморандум: «Я сейчас же уехал из Грозного и перешел на нелегальное положение. Враг Сталина был нашим союзником, и у нас другого выбора не было: злополучная демократия и ее апостолы Рузвельт и Черчилль находились в объятьях Сталина, а мой народ – в его кровавых когтях. Должен ли был я помочь Сталину и Берия совершить геноцид над моим народом из-за того, что их врагом был Гитлер? Повторись подобная же ситуация еще раз, я поступил бы совершенно так же». (с. 526-527) Авторханов пишет, что затем с первой же встречи с гитлеровской администрацией он почувствовал, что попал к фальшивому союзнику. Официальную точку зрения Берлина на Меморандум, высказал Авторханову один адвокат из немецкого штаба: «Германия не нуждается в каких-либо союзниках внутри советской России. Мы сами дойдем до самой Индии». (с. 527)

Теперь касательно депортации чеченцев и ингушей. В царской России в редкие мирные периоды на Кавказе, страдали, как правило, родственники и близкие абреков, мстивших властям. В советской же России, во время войны, уже на весь народ была возложена ответственность за восстание Исраилова и Шерипова. Об этом перед партактивом республики Берия открыто и заявил. Если даже вопреки декларациям тех или иных властей в России, что люди не могут нести коллективной ответственности, то все-равно сами же они этот принцип и нарушают. Обычно чеченские и ингушские авторы начинают приводить доказательства, что из Чечено-Ингушетии ушли на фронт против нацистской Германии десятки тысяч добровольцев. Но вопрос надо ставить так: почему же Сталин и всех русских не выселил со своей родины? Согласно переписи населения СССР 1939 г. (она есть в открытом доступе интернета) чеченцев и ингушей всего было 500 000 человек. В отряде Хасана Исраилова, по разным данным, находилось чуть больше 10 (десяти) человек! Добавим сюда отряд Майрбека Шерипова и приплюсуем еще разрозненных одиночек, вооружившихся противников советской власти. Этот вопрос уже давно исследован и в книге русского же автора читаем: «По данным НКВД ЧИ АССР была ликвидирована 51 бандгруппа с 335 участниками. Около 40 % из этого числа – это бандиты-одиночки». (В. И. Филькин «Патриотизм трудящихся Чечено-Ингушской АССР в период Великой Отечественной войны», Грозный, 1989 г., с. 31). Триста тридцать пять человек! Допустим все эти цифры занижены и возьмем по максимуму, что повстанцев было в семь раз больше, т.е. и еще округлив на увеличение выходит 0, 5 % от всего народа. Русских по той же переписи 1939 г. почти 100 000 000 человек. Сколько коллаборационистов было из русских во Второй мировой войне? До миллиона! Значит в итоге: 1 %. В этом месте следует еще добавить, когда Авторханов сравнивает двух исторических личностей в Первой и во Второй мировой войне с Германией – это Ленин и Власов, оба действовавших на немецкие деньги: «Спрашивается: почему же тогда Ленин не изменник, а Власов изменник?». (с. 547) Теперь задаем вопрос мы: что должна была сделать власть согласно ее претворяемому в действо принципу коллективной ответственности? Здесь, пожалуй, остается лишь процитировать авторхановский перифраз Пушкина: «Ай да Сталин, ай да сукин сын!». (с. 634)

Этот вопрос мы рассмотрим глубже ниже, а пока вернемся к Авторханову с его уходом на Запад. Оба приставленных к Авторханову сексота, по внешнему и внутреннему наблюдению «…явились ко мне, каждый в отдельности, и сообщили, что они приставлены ко мне, чтобы информировать НКВД о моем передвижении, встречах, разговорах». (с. 525) Авторханова, как видим, даже не ведет, а поддерживает некая невидимая стезя, которая выводит его к непредсказуемой колее, дороге. Приставленного «внутреннего» сексота он знал и раньше, и через него Авторханов ведет свою игру с НКВД, вводя его в заблуждение, а «внешнему» он сказал исполнять как положено свои обязанности. Однако эта игра не продлилась бы долго, так как ему передают, а передают потому, что Авторханова любили и уважали – намечается его новый арест. На этом месте своих «Мемуаров» Авторханов делает большой пробел, поскольку еще были живы многие свидетели, помогшие ему выбраться за границу и обстоятельства, которые до сих пор не должен знать НКВД: «Поэтому я вынужден в дальнейшем изложении говорить обще и предельно кратко». (с. 525) Здесь и мы, на этом символическом рубеже реки Терек, до конца нашего изложения отрываемся от хронологии «Мемуаров», к коим возвращаемся лишь попеременно и фрагментарно. Почему Авторханов ушел? Конечно же он стоял перед поистине тяжелейшим выбором: между семьей и человечеством. Вспомним эпизод биографии, когда судьба сталкивает его с инструктором ЦК Сорокиным, набиравшем национальные кадры для высших партийных вузов столицы. Но даже тогда Авторханов в сомнениях: «Чеченцы фанатично привязаны к сво¬ей земле. Нет для них большего наказания, как оторвать их от нее. Я не был исключением». (с. 100) Однако у Авторханова, все-таки, не оставалось выбора, потому как остаться в СССР – это все-равно что обречь себя на верную гибель. Казахская пословица гласит: «Чем одному искать правильную дорогу, лучше плутать со многими». Эта участь постигла его народ, невольно отправленного в казахстанские степи, на Восток, а сам он решил уйти в противоположном «степному» пути, на Запад. В предыдущей статье, посвященной так же номенклатурному работнику, языковеду, филологу Марьям Чентиевой, мы ввели в заголовок название книги писателя Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», описывающей события времен битвы при Сталинграде 1942-1943 г.г.; то время, когда Авторханов окончательно разочаровался в преступном советском государственном образовании. Перед уходом у него состоятся долгие беседы с супругой о том, что он должен донести до мира о преступлениях новоявленного режима, и которую он хотел взять с собой, но она отказалась. Как рассказывает близкий к Авторхановым свидетель, их односельчанин, что на последнем заседании бюро обкома, где присутствовала и Марьям Чентиева, как Нарком просвещения ЧИ АССР, она услышала о скором новом аресте Авторханова. В ту же ночь, рискуя жизнью, она приехала в его родное селение и предупредила об этом. В ноябре 1942 г. из-за доносов ее исключили из партии и, арестовав на семь месяцев, продержали на Лубянке. Авторханов в январе 1943 г. попрощался с родственниками и один из них, попросив у односельчанина лодку, переправил его через Терек. Поистине, этот переход вод, рубеж, невольно напоминает из мифологии древних греков Харона, перевозящего души умерших через реку, в подземное царство мертвых. Авторханов ушел туда, откуда и вернулся когда-то в Россию Ульянов-Ленин. И здесь поневоле вспоминается одно удивительно метко выраженное предложение в аннотации к одному из изданий книги «Жизнь и судьба», которое просто необходимо перевести сюда, передающее и выбор Авторханова: «Автор утверждает, что именно социальная покорность ведет к созданию мира зла».

2

«Мемуары» Авторханов начинает в первых же строках с лермонтовских стихов «По камням струится Терек...» и дополняет пушкинскими «Не спи казак: во тьме ночной…». (с. 5) Далее пишет, что: «На берегах той реки Терек… чеченский аул Лаха-Неври (т.е., по-русски, - Нижний Наур), где я родился Бог весть когда, что-то между 1908 и 1910 годами…». (с. 5-6) Дату рождения Абдурахмана Авторханова в источниках обычно фиксируют 25 октября или 7 ноября 1908 г. Если же допустить такой вполне мыслимый парадокс, что это дата 7 ноября 1910 г., то получается, что Авторханов Абдурахман родился в день смерти Льва Толстого. Есть ли между ними какие-нибудь параллели? Толстой покинул семью ради всего человечества в конце жизни; Авторханов вначале своего диссидентского пути. Толстой был послан не предвосхитить, а предупредить безумный XX век; Авторханов – разоблачить его. Толстой посещал в Бутырках революционера Лазарева, ставшего прототипом Набатова в его романе «Воскресение»; Авторханов дважды побывал в Бутырках, а в эмиграции издавал журнал «Набат», как дань памяти о Герцене. Толстой должен был выступить в Стокгольме в 1909 г. в защиту мира, но так и не выступил; Авторханова надлежало представить в 1959 г. к Нобелевской премии в Стокгольме, но даже не номинировали. Одним из преподавателей в ИКП у Авторханова был личный секретарь Льва Толстого Н. Н. Гусев и недаром же в последней передаче на радиостанции «Свобода» Авторханов говорил о Толстом. Теперь по поводу одного двойственного вопроса, который трудно нам полностью разделить с Авторхановым, когда он утверждает: «Вообще говоря, народ никогда ничего не решал и не решает, кроме, может быть, двух исключений “прямой демократии” – в древности в афинских полисах и в наше время в швейцарских кантонах. Решают верхи народа, элита, которая раньше называлась аристократией, а ныне эти верхи называются партиями (коммунистическая тоталитарная партократия на Востоке и демократическая партократия на Западе)». (с. 597-598) В статье посвященной украинскому вопросу, опираясь на книгу Авторханова «Империя Кремля», уже доводилось не совсем согласиться с данными выводами, процитировав оттуда его заключение: «Народ в догматической фантазии марксистов, каким когда-то был и Бердяев, играет ведущую роль в истории. На самом деле народ есть то, что из него делают его водители. Обратное влияние очень условное». (А. Авторханов «Империя Кремля. Советский тип колониализма», Garmisch-Partenkirchen, Prometheus-Verlag, 1988 г., с. 316-317) Отчасти здесь, конечно, можно согласиться, но ближе к истине, на наш взгляд, все-таки, следующая выдержка из романа Льва Толстого «Война и мир», которая приводилась там же в статье и сделаем это повторно: «Власть есть совокупность воль масс, перенесенная выраженным или молчаливым согласием на избранных массами правителей». Интересно будет привести тут еще два высказывания и уже от Пророка Мухаммеда (мир ему), где первое ближе к толстовскому видению, а второе – к авторхановскому: «Какие вы, такие и над вами»; «Люди более похожи на своих правителей, чем на собственных родителей». И здесь, в конце абзаца, выскажем собственное соображение: власть есть практически всегда отражение мировоззрения народа и чем она длительней, тем и показательней.

Вне сомнения, видение данного вопроса у Толстого простирается в прошлое, а у Авторханова – в будущее. Взгляд Толстого с точки зрения истории мира, у Авторханова – с точки зрения конца света. Ведь мы видим в нашем мире последних времен, - правительства становятся универсальными и ведут к пути единого правления/правителя. Авторханов сам же недоумевал: «…я не понимал, не понимал это очень долго, даже будучи на Западе, что так называемая либеральная демократия никогда не ставила своей целью уничтожение большевизма, тогда как глобальной стратегической целью большевизма всегда было и оставалось уничтожение вот этой самой демократии». (с. 504) В тех же «Мемуарах» Авторханов признается, что изначально он, даже по окончании ИКП «…не был “западником”». (с. 409) Так же и в данном труде, на старости лет, проступают у него эти нотки скепсиса: «Близорукая демократия…» (с. 535), «…злополучная демократия…» (с. 526), «…доблестная демократия бомбила…» (с. 531). Последнюю 20-ю главу книги собственной биографии Авторханов озаглавил: «Под советским молотом на американской наковальне». (с. 600) Это невольно напоминает СССР и США, в ролях плохого и хорошего следователя при допросе, но добивающихся одной цели, через что прошел на родине сам Авторханов и упомянул в той же книге. Вообще, получается, что он выучился в СССР для того, чтобы попасть в США, где и стал профессором политических наук и истории в «Русском институте Американской армии». В главе описывается, что чекисты провели против него четыре вида операции: завербовать, устранить, изобразить своим агентом, выманить посредством письма дочери. Ничего не помогло. Из-за провокации третьего вида операции американцы решили установить подлинные причины его намерений. Однако они не стали применять к нему пыток, а лишь цивилизованным образом проверили подозреваемого на детекторе лжи. Как иронизировал Авторханов, попав впервые в Бутырки, что, еще не добравшись до Института красной профессуры, он стал слушателем «Института белой профессуры» (с. 110); можно добавить, что, закончив еще «Институт чекисткой профессуры» (5 лет), он вышел на пенсию из «Института американской профессуры».

Конечно, Авторханов, с его научным подходом, пытаясь выйти из большевистской системы, не пытается выйти из системы вообще, так как этот мир опутан политикой и политику эту преодолеть локальным образом нельзя. Вот почему Авторханов видит и видит справедливо выход в Западе, в западной системе не ценностей, но общественного устройства. Все, кто говорит, что это пагубно – сами же в нем и живут. Ведь они не Робинзоны Крузо где-то на острове. Нельзя идеализировать Запад, поскольку и сама марксистская доктрина, дополненная и взятая на вооружение Лениным, вышла с той же Европы. И вопрос противостояния Запада с Востоком никак не может быть, как копия, переложен на конфронтацию России с Кавказом, поскольку здесь подобного рода духовно-демаркационной линии нет, а есть другая, со своей спецификой. Обвиняя совсем недавно чеченское сопротивление в подпитке Западом, Россия сама же подспудно являлась его проводником. В те 90-е прошлого уже века, Авторханов пытался урегулировать этот конфликт на истинно демократических принципах, но его тогда перестали печатать в США. В то же время Авторханов не пытался аннулировать чеченское государство, созданное на основе международного права. Цейтнот! Чеченцы пытались защитить свое право исконной демократии через демократию международного права, но «правыми» в такой борьбе становятся, как известно, те, кто «правее», т.е. кто вооружением и количеством сильнее. Право не правда, а сила. Сила, став правом, станет ли правдой? «Правда» XX века чем обернулась? Закончим абзац концом той самой 20-й главы: «История не точная наука, в ней нет квазинаучных законов истмата, как нет предупредительных сигналов против заблуждений, но зато у нее есть неистребимая страсть: обманывать жаждущих быть обманутыми». (с. 633)

Вот именно, история, посредством работы историков, не точная наука. В эмиграции, на Висбаденской конференции, давая характеристики некоторым известным общественным деятелям, в ходе дебатов по выработке единого фронта народов СССР против тирании большевизма, Авторханов как-то заметил в отношении одного из основоположников «кремленологии» в западной школе: «Николаевский был и гибким политиком и проницательным знатоком советской системы, но метод его анализа был скорее интуитивным, чем строго научным». (с. 581) Получается, что Авторханов невольно отдает приоритет строго научному установлению истины, как принято определять, например, сциентизм, что в данном случае выходит ставить в приоритет документальные источники. Тогда как речь идет об источниках разоблачаемой им же «империи зла» или «империи лжи». Ведь Авторханов сам пришел к выводу, после того как стал слушателем «Института белой профессуры» в Бутырках: «…я начал думать, что в мире политики единой общечеловеческой правды нет. Правда обернулась категорией партийной, где между истиной и ложью нет ни мертвой зоны, ни демаркационной линии. Оказалось, что бывает ложная правда и правдивая ложь». (с. 115) Вспомним и то, что сказал вождь мирового пролетариата на требование соратника по партии ввести свободу печати, чтобы бороться против зародившейся в стране коррупции, взяточничества, злоупотребления властью: «Ленин, чтобы резко пресечь такие требования, – посколь¬ку точно знал, что советский режим вообще не продержится без монополии партии на печать, – ответил Мясникову с откровенностью осведомленного циника: “Мы самоубийством кончать не желаем и поэтому этого не сделаем”». (с. 166-167) Вообще исследования Авторханова ограничиваются происхождением партократий и технологии власти одной из этих партократий, даже в историю он заглядывает редко. Поэтому конец истории, оторванный от истории в вечности, не может быть продолжением священной истории. Отсюда и ошибки в ее двигателях, за коими закономерно следуют и ложные выводы. Вывод верный потому один: нельзя избежать системы, но и в систему эту верить нельзя.

Авторханов Абдурахман начал свою борьбу с партией с национального вопроса в газете «Правда» 22 июня 1930 г., когда Сталин обратил на нее внимание и что затем привело автора к опровержению. Этот же вопрос поднимался, опять с травлей в его адрес, и позже в газете «Грозненский рабочий» в 1934 г., когда, как он признается: «…тактику партии в национальном вопросе я принимал за ее стратегию…». (с. 323) В будущем итогом этих размышлений стала книга «Империя Кремля», разбирающая этот самый национальный вопрос в СССР, хотя с первых же строк автор пишет, что до сих пор национальный вопрос не входил в круг его исследовательских интересов; и которую, все же, можно считать его главным трудом, где и название ее поистине символично (первоначальное название книги - «Последняя империя»). Интересно наблюдение Авторханова при описании эры горбачевской перестройки, что ее идеологи создали такой идеологический «перекос» с понятием «Большая и малая родина», т.е. у националов в своей республике – это «малая родина» и даже у русских – Россия – «малая родина», а СССР – это общая «большая Родина». (Указ. изд-е, с. 266) В этом ключе интересно отметить большой спор в тех самых дебатах на Висбаденской конференции эмигрантов, как назвать формируемый политический центр, где националы предлагают «Совет Освобождения народов СССР (России)», а русские «Совет Освобождения народов России (СССР)», где так и не приходят к общему знаменателю и что Авторханов определяет, как тактику «…объединения необъединимых». (с. 589) Причем докладчиками от русских был бывший председатель Временного правительства А. В. Керенский, а от националов – А. Г. Авторханов, что тоже символично. Вообще Авторханов пытается смягчить и согласовать в общем деле позицию националов, которые не хотят идти на компромисс, где по данному «национальному вопросу» появляются и такие анонимки: «Октябрьская революция была сделана русским дураком, латышским штыком и еврейским умом». (с. 597) Затем и печать обоих сторон встречает соглашения в Висбадене враждебно. Масла в огонь подливает известный публицист, писатель Иван Солоневич, который в своей газете разносит висбаденские соглашения и нереальную, на его взгляд, авторхановскую формулировку: «“Либо”-“либо”». (с. 592) Однако в итоге и у самих русских затем образуются из многих два центра, и они обращаются с меморандумами к «Американскому комитету освобождения от большевизма», утверждая, что каждый из них значимее. Американцы, увидев в них эту разноречивую несогласованность, пришли к выводу и «…бывшие американские советники при эмигрантских начальниках стали начальниками, а эти бывшие начальники их советниками. Это был уникальный случай, когда от перемещения места слагаемых сумма изменилась в пользу Кремля». (с. 599)

На Западе Авторханова ждало еще одно недоразумение в этом вопросе. Оно выражалось так: «Обычный довод против нас, эмигрантских исследователей, был и остается: “вы бежали от режима, потому ваше отношение к нему не может быть объективным”. Словом, жертвы не могут быть объективными, только палачам доступно это чувство». (с. 607) В своей книге Авторханов дает объяснение природы большевизма, которая недоступна для понимания западных советологов: «Эти наблюдатели анализировали иррациональную советскую внешнеполитическую стратегию при помощи рациональных методов, забывая, что лидерам Кремля ничто так не чуждо, как рациональное мышление. В Кремле мыслят, как уже говорилось, “диалектическими категориями”: это значит – перефразируя Гегеля, они считают, что не все полезно, что разумно, точно так же, как не все разумно, что полезно». (с. 279) Эту мысль Авторханов развивает в данной главе об Институте красной профессуры истории более подробно, но мы не будем на ней останавливаться, хотя в ней и проглядывает та самая загадка русской души, играющей в злую судьбу. И вывод Авторханова: «Коммунизм невозможно познать, кроме как через собственный опыт». (с. 617) Этот посыл невольно напоминает одно глубочайшее размышленье из книги немецкого писателя Германа Гессе «Игра в бисер», написанной и вышедшей в Швейцарии в период той самой сталинградской битвы: «Истина должна быть пережита, а не преподана». И в итоге, мы подступили к самому главному образу, вокруг коего и происходили ключевые процессы в стране, и который наблюдал на похоронах С. М. Кирова в 1934 г. Авторханов: «…находясь, может быть, в каких-нибудь десяти шагах от него». (с. 357)

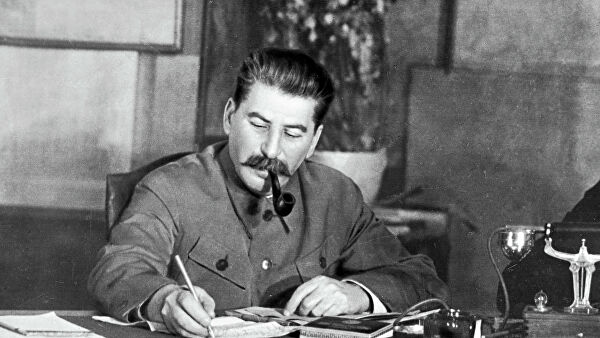

Как мы узнали из предыдущего абзаца, Авторханов не руководствовался принципом, как сказал бы поэт: «Лицом к лицу Лица не увидать. Большое видится на расстоянье». Однако даже попав волею судьбы в число охранников от партийной организации ИКП на похоронную процессию убитого накануне деятеля революции Кирова, призванных быть во «…внутреннем кольце охраны членов Политбюро…» (с. 356), Авторханов видя Сталина, по сути, «лицом к лицу», не смог разглядеть его звериный оскал, потому как в его образе была изображена великая скорбь: «…неподдельная печаль, глубокое горе на лице, и я видел несколько раз, как Сталин платком проводил по глазам. Сталин – плачет, значит Сталин не бог. Если хотите, это меня даже очень разочаровало». (с. 357) Образ Сталина ввел в заблуждение Авторханова по поводу убийства Кирова. Написав свою первую разоблачающую сталинизм книгу на Западе в 1951 г. «Сталин у власти» (она же «Покорение партии», 1950 г.), которой он больше всех дорожил, так как «…она вышла при жизни Сталина и, может быть, была когда-нибудь положена на его рабочий стол…» (с. 562), в то же время в ней, как признается Авторханов в «Мемуарах», под личным впечатлением, сыгравшем тоже свою роль, он «…уверенно доказывал, что Сталин не убил Кирова». (с. 357) Однако после разоблачений Никиты Хрущева, что именно Сталин организовал убийство Кирова, для развязывания чекистского террора, Авторханов признал и это его преступление, и в адрес тех самых западных советологов отмечает, считавших подобное бездоказательным и необъективным: «Выходит, что почтенный профессор, сидя где-то под Бостоном, знает об этом лучше, чем вождь Кремля, который располагает архивами КГБ и ЦК, да и докладывает об этом на двух съездах высшей элиты партии». (с. 607) Действительно, слезы на лицах тиранов – это крокодильи слезы. И не только пространство, но и время имеют значение. Время тоже отделяет человека от событий, которые он начинает забывать, как и пространство «не приближает» их к нему, если он там не бывал.

В этом абзаце приведем еще кое-какие выдержки из «Мемуаров», а далее ограничим цитатничество: «Сталин, как марксист, делил человечество только на два класса: на шпионов и их нанимателей. Эту доктрину он перенес даже на собственную партию: ко времени ежовщины в партии было около двадцати тысяч большевиков с дореволюционным стажем. Из них Сталин расстрелял около девятнадцати тысяч человек. У каждого из них, как правило, стояло обвинение: шпионаж». (с. 314) «Исторической заслугой Сталина я считаю то, что он не только перед собственной страной, но и перед всем миром разбил исторический миф о “героическом большевизме” и о его “героических вождях”». (с. 376) «Я абсолютно не сомневаюсь, что, сиди здесь вместе с Зиновьевым и Каменевым на скамье подсудимых сам Ленин, Сталин и его сумел бы заставить признаться, что он никогда не был большевиком, а всегда был фашистом». (с. 375) Как видим, Сталин не только заставил их всех признать себя вредителями, шпионами, убийцами, фашистами, но и публично каяться в этом. Сталин был ничем не приметным рядовым членом партии большевиков, но заставил историков вписать себя вторым в этой партии. Однако даже и это не отвечало приоритетам Сталина – он хотел быть первым, пусть даже и путем рокировки исторических фигур в революции с псевдо-хронологией событий. Как пишет Авторханов, несмотря на то, что Сталин уничтожил соратников Ленина, на самом деле следовало бы обосновать закономерный тезис: «Сталин – это Ленин сегодня». (с. 317) Пойдя по ленинским стопам, Сталин замел его следы и разделался с его наследием: «После суда над Зиновьевым и Каменевым чекист высокого класса Агранов с деланным возмущением рассказал нашему профессору Пионтковскому, что “негодяй Зиновьев обвинил Ленина в шпионаже в пользу Германии”, дал показания, что он брал в “Социальном Институте” Парвуса деньги для издания и отправки в Россию ленинского журнала “Социал-демократ” и другой литературы, но что это он делал по поручению Ленина. Совершенно ясно, что это не Зиновьев, а Сталин обвинял Ленина». (с. 314)

Больной Ленин перед смертью написал «Завещание», где наряду с другим сказано и об отстранении Сталина с поста генсека ЦК. Его огласила вдова Ленина Н. К. Крупская на XIII съезде РКП(б) в мае 1924 г. Вы можете тогда себе представить состояние Сталина? Авторханов в «Мемуарах» разбирает и родословную Ленина и выделяет у него, как и установлено, четыре крови: «…славянская, немецкая, шведская и калмыцкая…». (с. 316) Наличие у Ленина вместо немецкой на четверть еврейской крови Авторханов отрицает, и мы здесь не будем это разбирать, так как данный вопрос практически всегда и сбивает исследователей с существа дела. И пусть нас простит читатель, но еще одну выдержку следует привести: «Советская писательница Мариэтта Шагинян, которая установила, что у Ленина был дед калмык, пишет, что, заполняя анкету переписи 1922 г., на вопрос, кто был его дед, Ленин ответил: “не знаю”. Почему? Чтобы не сказать, что у него один дед был монголом, а другой дед был немцем, ибо хорошо знал, что у народа, во главе которого он стоит, слишком живы были исторические воспоминания как о монгольском иге, так и о немецком засилье при царицах и царях». (с. 316-317) Как видим Мариэтта Шагинян установила, что дед Ленина по отцу (немец или еврей, кому как больше нравится, по матери) был калмыком. Сталина обнародование этих данных с родословной сильно разгневало, после того как сведения эти были развиты в негативном ключе в берлинской прессе самим идеологом Третьего рейха Геббельсом, и он наложил табу на книгу Шагигян «Билет по истории». (Это было пресечением попыток выяснения и его собственной родословной, к чему вернемся ниже.) Теперь задаем читателям такой вопрос из того самого интуитивного знания: немцев внутри страны Сталин, как известно, депортировал, а депортации калмыков не послужили ли тому причиной корни Ленина?

Во время Второй мировой войны были депортированы многие народы в СССР и обоснования этому пытаются найти, но вот по калмыкам это объяснение никак не находится. Например, Авторханов, уже будучи на Западе выпустил в 1952 г. книгу «Народоубийство в СССР», где в последнем ее абзаце, обобщив, дал свое пояснение причинам депортаций кавказских народов, где первые три пункта – это перманентная борьба за независимость, обезопасить Кавказ в будущих столкновениях с Западом, взять под контроль кавказскую нефть и «…не только держать Кавказ как стратегическую базу вне внутренней опасности и уязвимости, но превратить его в надежный плацдарм для будущей экспансии против Турции, Ирана, Пакистана и Индии». (Александр Уралов (А. Авторханов) «Убийство чечено-ингушского народа. Народоубийство в СССР», Москва, 1991 г., с. 66) Могли ли помешать калмыки, как буддисты, экспансии СССР в Индию или Индокитай? Вряд ли. Во Вторую мировую войну между СССР и Монголией были обоюдные соглашения и взаимопомощь. Монгольские лошади под грузом советского оружия и армии дошли до самого Берлина. Вопреки одному персонажу из упомянутого романа-эпопеи Гроссмана, что «калмыки в немецкую дудку пели», они же и сражались в сталинградской битве и на фронтах против гитлеровской Германии. Где логика? Однако беспощадный Сталин ничего не оставлял и не делал случайно. Писатель Илья Эренбург как-то заметил, что сажали или подвергали репрессиям будто бы по лотерее. На что другой писатель Александр Солженицын в своем «Архипелаге ГУЛАГ» возразил: «Лотерея-то лотерея, да кой-какие номерки и помеченные». Вообще здесь следовало бы задать вопрос и относительно имеющей место быть новоявленной версии, что народы с Кавказа и Крыма насильственно выселялись, чтобы образовать там государство Израиль. Если это так, то с какой стати советским правительством тут же после высылки издаются указы о заселении этих территорий жителями из соседних республик, краев, областей? И главное, зачем это делать и делалось еще до того, как западные союзники открывают второй фронт «Overlord» 6 июня 1944 г.?!

На некоторые эти мысли, кстати, нас невольно натолкнул появившийся в соцсетях один анонимный опус-синопсис с военно-историческим анализом, и с не менее витиевато-конспирологическим заголовком - «Ядерный депорт». Этот текст, вне сомнения, разошелся по всем мессенджерам десятков или сотен тысяч людей. Нет смысла его разбирать, а вкратце же он таков. В целях создания атомной бомбы Сталину, мол, пришлось лавировать между США и Великобританией, где сионисты выступает в связке с США. Якобы в обмен на помощь по созданию этой бомбы, Сталин, как двойной агент, договаривается с сионистами, что он способствует созданию государства Израиль в Палестине, а англичанам обязуется – в Крыму и на Кавказе, поскольку Палестина тогда была под мандатом Англии (Великобритании). Так Сталин получает помощь от тех и других. Затем во время войны Сталин депортирует некоторые народы Крыма и Кавказа, но не успев-де выслать всех, через агентуру узнает, что американцы собираются захватить и ядерные наработки Германии и для этого открывают второй фронт в июне 1944 г. У англичан уже нечем поживиться и поэтому депортации прекращаются. После войны Сталин посылает пятьдесят тысяч коммунистов, чтобы создать в Израиле просоветское государство, но практически все они оборачиваются сионистами. Начинаются гонения на евреев в СССР... Однако самый большой ляп этого безвестного автора проглядывает в том, как в его описании производились депортации по указке англичан. В представленном списке на английском языке из Лондона, Сталин и Берия депортируют первые шесть народов, где калмыков нет вообще, а есть «Cumyks». И вот каким изумительнейшим образом этот автор, прямо как в рассказе Варлама Шаламова «Берды Онже», объясняет произошедший с калмыками трагический курьез: «По вине переводчицы в ведомстве Берия название кумыков переводится искаженно, как “калмыки”, за счет чего, собственно, этот народ, расположенный сравнительно далеко от Северного Кавказа и Крыма, и был депортирован вместо кумыков». Во как! Автор допускает еще один грубый ляп, когда пишет, что по второму списку депортации подлежали и народности Дагестана, однако они там не упоминаются, а указываются другие, не подвергшиеся высылке народы Северного Кавказа. Зачем же в таком случае писать на одной странице «Cumyks» и на другой отдельно «Dagestans»??? Вообще даже указывать индивидуально кумыков нет ведь смысла, если, дескать, депортируются все! Этим, кстати, автор данного послания нашел выход объяснению – почему кавказские народы были высланы не все, а в шахматном порядке (среди коих также карачаевцы, балкарцы), что не укладывается в рамки разумения, если затем там станут заселять евреев. Теперь же этот вопрос разрешен, оказывается, просто не успели перевернуть ту историческую страницу! Вообще мы бы не стали вставлять в этот текст данную фальшивку, если бы только она не предварялась как почин с оглашения имени Авторханова. Текст начинается с сообщения о том, что создается публицистический фильм-сенсация о депортации северокавказских народов и крымских татар под рабочим заглавием «Ядерный депорт». И автор фильма, находясь у изголовья умирающего Абдурахмана Авторханова, как преданный его ученик, узнает от учителя своего рода предсмертное завещание, - тайну истинных причин депортаций, которую в тонкостях знали только три человека, - Сталин, Берия, Молотов.

Выше обозначенный закулисный сюжет не единственный в своем роде. Были и другие «рассекреченные» конспиративные папки, где, например, Сталин узнает, что его обманули с ложными донесениями и вынудили чеченцев с ингушами безвинно депортировать, коим он распорядился в местах этих спецпереселенцев смягчить условия и выдать каждой семье по барану! У нашего читателя это может вызвать разную эмоциональную реакцию, но есть даже историки, которые верят подобным вещам. Мало того, в эту же серию вписали даже и одного святого из народа, который-де встретился со Сталиным еще до высылки и во всем его действия оправдал. Поэтому мы спрашиваем авторов, несущих эту несусветную чушь, сколько баранов вам передал товарищ Сталин? Положение выселенных народов в Казахстане и Киргизии лишь ужесточалось, а если в чем-то и улучшалась, то лишь благодаря помощи от казахов и киргизов. И вообще, лучше бы вы вспомнили о том великодушии, которое оказали грузины вернувшимся из ссылки чеченцам и ингушам, возвратившим в целости не только их дома, но и действительно давшим еще каждой семье по барану. Правда здесь следует добавить, что и Грузии затем пришлось поплатиться за вышедшего из нее Сталина. И завершить этот абзац явно напрашивается одна меткая лаконичная присказка, передающая те времена, которая приводится в глубоко измышленном философско-гуманистическом романе чеченского писателя Магомета Сулаева «Горы молчат, но помнят»: « - Ленин дал, Сталин – отобрал… - шептали в народе».

В рассекреченных с недавних пор документах личного архива Сталина, по всей очевидности, появился новый «внутренний кабинет», занимающийся всякого рода инсинуациями, подделками, фальшивками. Все это конечно делается в целях явления нового Сталина. К примеру, один подобного рода казус связан с вышеназванным лидером антисоветского движения Хасаном Исраиловым. Не поленитесь и посмотрите в «Википедии» страницу о нем. Обратите внимание, где внизу приводится письмо Исраилова с покаянием, со ссылкой на этот самый «архив Сталина». Сравните его стиль с заявлением-воззванием на той же странице выше. В нем вы увидите образованного человека, блестящего публициста, поэта. И тут же так называемое письмо, где он якобы в ноябре 1944 г. (за месяц до гибели) пишет Наркому Чечено-Ингушетии В. А. Дроздову. В тексте Исраилов обращается к Дроздову на «Вы» (с большой буквы), но в его конце, с просьбой прислать лекарство, заканчивает предложение так, адресуясь на «ты»: «…пришли наилучшее лекарство». Это что, оперативная ошибка? Заходим там же по ссылке на тот самый «архив Сталина», откуда письмо и взято. Оказывается, письмо в «Википедии» даже вначале исправлено! Вот как оно начинается в этом «оригинале»: «Здравствуйте. Желаю Вам дорогой Дроздов, я писал телеграммы в Москву…». А вот в «Википедии»: «Дорогой Дроздов, я писал телеграммы в Москву…». Но допустим и это ошибка. А как же письмо заканчивается? Концовка неподражаема: «С приветом – писал Хасан Исраилов (Терлоев)». Читая подтекст, получается, настоящий автор выше обозначенного письма, с усмешкой пишет «с приветом», имея ввиду, что это его читатели – с приветом! Поистине, в этом новоявленном «архиве Сталина», появился какой-то новоиспеченный булгаковский Швондер. Там же на странице «архива» приводится и письмо выше упомянутого Султана Албогачиева (у Авторханова указан как Албагачиев) в адрес Хасана Исраилова, которое тоже является прожженной фальшивкой, что даже и разбирать его нет никакого смысла. По поводу же остальных приводимых там материалов сказать трудно, они похоже подлинны. Вывод: если для них и человеческие жизни ничего не стоят, что стоит им сделать какой-то вброс в архивные материалы, мелочь какая.

3

И наконец, мы подошли к важнейшему, – к тайне родословной товарища Сталина. Политики, историки, исследователи до сих пор не могут разрешить этот вопрос. От грузина или осетина до незаконнорожденного сына русского путешественника Н. М. Пржевальского, версию, отстаиваемой, кстати, сыном академика Петра Капицы ученым-географом Андреем Капицей, а далее, по вариациям, уже сам Пржевальский, является незаконно родившимся сыном будущего российского императора Александра II. Из многочисленных вариантов в интерпретации фамилии Джугашвили наше внимание привлекла самая слабая и можно сказать игнорируемая версия, что «джуги» называют таджикских цыган. В исследованиях приводится и некая рукопись, где ведается одна история, когда Джугашвили-Сталин рассказал, что их фамилия произошла от прадеда, который жил в горах Мтиулети, очень любивший животных (сам Сталин, кстати, в детстве над животными издевался) и поэтому он получил прозвище «Джогисшвили», означающее «сын стада» (по-осетински «джогис» - отара, стадо), что позднее трансформировалась в «Джугашвили». Эта басня была рассказана Сталиным, дабы сбить со следа, и чтобы не копались и не докопались до его родословной. Однако в ней есть и крупица истины. В версиях полноправно фигурирует мнение ученого лингвиста и филолога, специалиста по славянским языкам и литературе с немецкими корнями Бориса Генриховича Унбегауна (1898-1973), что слово «джуга» означает «мусор». Но откуда взято это обозначение нигде найти нельзя, т.е. версия фигурирует, хотя и оборвана на полпути. Мы решили заглянуть в словарь отмеченного выше и, на наш взгляд, лучшего до сих пор в своем народе языковеда, поминаемого не иначе как «чеченский Даль» (с. 159), Ахмата Гехаевича Мациева, где и нашли это слово: «жIуга…1) куча, груда, ворох; 2) кучка, небольшая группа людей». (А. Г. Мациев «Чеченско-русский словарь», Москва, 1961 г., с. 186) Это практически вышедшее из употребления чеченцами слово и вообще никогда не доводилось слышать, чтобы небольшую группу людей называли так, поскольку оно явно не несет с собой позитивный смысл. Отсюда можно заключить, что это древнее обозначение кучки простецким или даже пренебрежительным языком, образом. И адресовать это слово явно следует к тем самым определяемым в языке таджиков цыганам – джугам.

Читатель вправе спросить, с какой стати чеченское слово перетекло в Таджикистан, если и сами чеченцы цыган так не называют. Мы знаем, что таджики относятся к иранской языковой группе, а предки Джугашвили действительно имели промежуточный этап в родословном древе проживанием среди ираноязычных осетин, прежде чем поселились у грузин. Их род уходит корнями в Персию, а оттуда в Индию и изначально он не является даже не персидским (иранским), вовсе не осетинским, а тем более не грузинским. Кстати, когда немецкие войска в августе 1942 г. уже были под Сталинградом, а Сталин встретился в Москве с Уинстоном Черчиллем и понял, что помощи ждать неоткуда, то затем, указав на карту, сказал Молотову, о возможности эмиграции в Индию (рассказ переводчика Сталина В. М. Бережкова). Не делая никаких «вбросов» в историю, оставляем предлог читателям самим доисследовать этот вопрос. Если же для них важнее получить в качества доказательства документ (с обязательным ударением на «у»), тогда, конечно, их трудно будет убедить в чем-то обратном. Ведь известно, что для историка, если источника нет, то нет и самой истории. Как пророчествовал нами рассматриваемый здесь образ: «Если таковы факты, то тем хуже для самих фактов». (с. 125) Сталин способствовал созданию государства Израиль, вразрез английскому мандату в Палестине и поэтому в Индии, откуда, как известно, и вышли в мир цыгане, так благоприятно относились к Советскому Союзу, поскольку и из Индии англичане были выдворены. Отсюда, кстати, и эта мистическая отрешенность Сталина от мира, которым он так хладнокровно владел. Этот пасьянс из человеческих судеб, народов, как писал Солженицын в «ГУЛАГе», когда из кучки в кучку перекладывались одни и другие через тюрьмы, лагеря, ссылки, «из ссылки – в ссылку», то его действительно раскидывал Сталин, а не кто-то за него. Тегеранская конференции 1943 г., как место стратегической судьбоносной встречи, не зря была выбрана Сталиным именно в Иране, на его предшествующей родине, хотя Черчилль и предлагал Каир (Египет), что также говорит о том, что Сталин не действовал по указке Запада. В то же время можно сколько угодно доказывать, что сионисты против Сталина, если даже он в конце своего срока на посту собирался евреев в собственной стране депортировать, но вот его активная революционная деятельность и так же в годы войны говорит об обратном. А намерения его, какими бы они ни были, не отменяли правила служить системе в своей стране, которая при зарождении изначально сканирована, если можно так сказать, в Европе, на Западе. Поэтому вот как Сталин ведет себя на переговорах уже Ялтинской конференции 1945 г., когда победа над Гитлером, можно сказать, состоялась, с Франклином Рузвельтом: «…на Ялтинской конференции Рузвельт еще добавил: “Дядя Джо (Сталин) мне очень нравится, думаю, что я ему тоже нравлюсь” (Сталин делал все, чтобы укрепить его в этом заблуждении: когда Рузвельт сказал, что он сионист, Сталин заметил – “я тоже”)». (с. 537)

Джуги – это именно та кучка людей, которая и ассоциируется с группой, а не столько с одиночками или с целым племенем, народом. В ряде индийских диалектов джуги – отшельник, нищий. Так цыган называют и таджики, а вот тюркоязычные узбеки их зовут «люли», что в общем определении этих среднеазиатских кочевников, осевших там, журналисты так и обобщают как джуги/люли. (Кстати на чеченском языке курительную трубку называют «луьлла».) Некоторая часть из джуги/люли именует себя «мугат», где, как замечают исследователи, в корне «муг» читается арабское «огнепоклонник, язычник». Теперь спросим у читателей: кто у нас прославился на весь белый свет, представ неким - «…человеком мира (“трубка мира”)…» (с. 279)? Цыгане говорят, что курят, чтобы от огня и дыма отпугивались бесы и если не теплится костер, то уж трубка беспрерывно должна гореть (вечный огонь!). У Иосифа (Сосо) сына Виссариона (Бесо) Джугашвили один из псевдонимов был Бесошвили (сын Бесо), а отца, за алкогольные буйства, прозвали «безумный Бесо». Рок их рода сопровождают сплошные бунты, драки, убийства; и Бесо так же регулярно избивает Сосо. Отец «отца народов» Бесо Джугашвили знал кроме грузинского еще и русский, армянский, азербайджанский языки, хотя в школе нигде не учился и был сапожником. Разве это не явная черта цыган, знать невесть откуда язык народа, где они пребывают? Сосо-Иосиф взял себе партийную кличку и стал именоваться Коба. Замечено, что это может быть от имени персидского царя Кавада (Кобадес), покрывавшего маздакитов с их идеей равенства. Однако, все-таки, мы склонны принять правой в этом вопросе доминирующую версию, что имя Коба взято у классика грузинской литературы Александра Казбеги из романа «Отцеубийца», как доблестного мстителя, чем вдохновлен был Иосиф в своей юности. Впоследствии новоиспеченный Коба взял себе фамилию Сталин. Высказывалось мнение, что слово «джуга» на древнегрузинском обозначает «сталь» и отсюда фамилия Сталин. Другие опровергают. Третьи утверждают, что это из языческой древности грузинское слово с персидским оттенком. Четвертые, заявляют взято из культа железа с кавказского нартского эпоса. Пятые, - «Сатанаил». Возможно, но все очень просто. Джуги/люли в Средней Азии, как скорее всего и их предки, просто негласно монополизировали сферу сбора металлолома. Вот отсюда из подсознания и фамилия, где также возможна и ассоциация с «железным человеком» - имамом Шамилем, из той же книги «Отцеубийца». В одной из предыдущих статей мы уже упоминали, что пятое сословие «неприкасаемых», которое ныне выступило для управления мировым правом, обозначив пятибальную шкалу отметок в учебных заведениях, опирается на сталь, но все равно, как установлено, кость в пять раз крепче нее. Поэтому любая сталь, в сравнении с человеком, даже убивающая его, – это лишь хлам металлолома, кучка, мусор. И это подтвердил сам Сталин. Вот какой думой заканчивается книга Авторханова «Империя Кремля»: «Когда в кругу его старых кавказских поклонников Сталина спросили: “Коба, почему ты взял себе имя “Сталин?”, то ответ последовал моментально: “Потому, что сталь не гнется, а ломается”». (Указ. изд-е, с. 361) И теперь самое главное. Мы часто задавались вопросом: отчего же люди на советском, а теперь и неосоветском (да-да!), пространстве уподобились именно цыганам. Отныне ответ стал очевиден – это результат национальной политики Большого Цыгана (Джуги), когда у людей нет ни родни, ни родины.

Читатель вправе спросить: почему же это не имя цыган кавказских, а индийских или среднеазиатских? Не будем вдаваться в их исторические миграции и ответим так: неисповедимы пути цыганского табора. Например, во время депортаций народов Крыма, крымские цыгане, которых при оккупации крымского полуострова нацисты уничтожали наряду с евреями, старались выдавать себя за крымских татар, на чьем языке они и говорили. Будучи же депортированы вместе с татарами в Среднюю Азию, они начали уже утверждать, что они цыгане и часть из них стала возвращаться в Крым. Почему чего-то подобного не могло быть в предыдущей истории? Вопроса же отчего тогда цыган, уже депортированных, стали еще при Сталине отпускать обратно, мы даже и не задаем. Трубка Сталина, кстати, также скрывала и его травмированную левую руку, которая до конца не разгибалась. Кроме этого у него были сросшиеся два пальца на левой ноге. Лицо покрыто оспинами. Во второй раз Сталин был женат на Надежде Аллилуевой, по свидетельству дочери которой, Светланы, мать ее матери была немка, а отец – цыган. Сталин во второй жене встретил свою родную кровь, а родственников первой жены, Екатерины Сванидзе, он поголовно расстрелял в 30-е годы, хотя брат Екатерины был его близким другом. И та известная байка о Сталине, якобы сказавшем, во время войны, что он солдата на фельдмаршала не меняет, имея ввиду захваченного в плен своего сына Якова от Екатерины Сванидзе, то на самом деле он просто хотел от него избавиться, как и от родственников своей первой жены, из рода мелкопоместных грузинских дворян (азнаури). Если бы была жива эта первая жена, которая умерла очень скоро от болезни в возрасте двадцати двух лет в 1907 г., - она все равно не протянула бы с ним долго. Цыганская кровь, если его мать и была грузинкой, для Сталина оказалась дороже, хотя и свою вторую жену, цыганку, он довел до самоубийства в 1932 году. Вообще, очутившись в Кремле, в Грузии он уже практически не появлялся и даже не побывал на похоронах своей матери в июне 1937 года. Затем он затравил или даже отравил вдову Ленина Надежду Крупскую в феврале 1939 года. В бесконечных конфликтах с ней, еще при жизни больного Ленина, они были антагонистами. И Сталин придумал ей такое наказание, а по сути, пытку. Вызвав Крупскую, он в присутствии своих соратников, наказал ей бывать на могиле своего мужа, в мавзолее, куда-де она сама его и загнала, и где она уже давно не бывала. Ей определили специальные часы, когда она должна была приходить к саркофагу и сидеть на поставленном рядом стуле. Представляете себе вдову, которая регулярно ходит и сидит, чтобы смотреть на труп своего мужа! Это не просто форменное издевательство, а нечто большее. Известны даже слова этого новоявленного вождя, по свидетельству Вячеслава Молотова, высказанные в ее адрес: «Спать с Лениным еще не значит разбираться в ленинизме!».

Мать Сосо Джугашвили, в девичестве Екатерина Георгиевна Геладзе, которая сына холила и лелеяла, хотела, чтобы он стал священником и готовила его в духовную семинарию. А вот отец Бесо был в бешенстве от этого и желал, чтобы сын стал, как и он, сапожником. Спрашивается, если он был грузином или даже осетином, которые, как известно, стали исповедовать православие, почему же он так сильно воспротивился этому? Да, осетинская версия из всех ближе к истине, но то, что Сталин – осетин, нам представляется такой же надуманной выдумкой, как и определение осетин ираноязычными евреями, каковых и сами евреи не признают за своих. (Добавим к этому, что и средневековые хазары тоже, кстати, не евреи.) Нет никаких подтверждений, чтобы Виссарион Джугашвили говорил по-осетински и сам Иосиф тоже, если не считать чуть ли не единственного обрывочного отзыва на этот счет. В таком случае, где показания многих других за столь интересующую всех историческую фигуру? Неужели он за всю жизнь только с одним человеком заговорил по-осетински?! И главное никто не приводит свидетельства произнесенного им по-осетински хотя бы одного слова!!! Если даже Джугашвили из Дзугаевых, но все равно коренное происхождение его не осетинское. Сданный же анализ его потомком на определение гаплогруппы ничего пока не доказывает. Как верно кем-то замечено, что как это так, чтобы мать Иосифа одна, без осетинской родни, когда Виссарион покинул семью, воспитывала с четырех-пяти лет, т.е. малолетнего сына? Сталин уничтожил цвет осетинской нации, как и других народов, в 30-х годах, и оставил Осетию поделенной. Поэтому удивляет преклонение осетин перед Сталиным. Не может быть такого, чтобы коренной кавказец был откровенным людоедом. Кавказ – колыбель цивилизаций. Исконный житель этой страны никак не мог быть таковым, по факту не мог. На Кавказе никогда не было никакого пятого презираемого сословия. Здесь, наоборот, люди искали свободы, мира, покоя, хотя Кавказ и можно наречь таким оборотом, из-за беспрерывных войн в лоне красоты, как мучительный оазис. Сталин не мог быть ни грузином, ни осетином. Что же касается Индии, которую можно обусловить, как исток человечества, то там эта пятая каста, появившись, затем распространилась, хотя и сохранила имя своего верховного Бога Девла (или Дэвэл, в чем кто-то видит Дьявола, но это лишь их взгляд), как и в столице Индии – Дели. В этом и надежда на то, чтобы все люди, все-таки, вернулись к Нему (Творцу). Кочевых от природы людей вряд ли сделать оседлыми, но дело оседлых людей (народов) не провозглашать над собою людей кочевых. Такие станут всех, как сказано, «противопереселять», ибо у них есть изначально мир, но нет оседлости, Отечества.

Главный аргумент апологетов Сталина в том, что он вышел победителем в войне с Германией и даже с Западом. Однако, как известно, игра по чужим правилам (имеются ввиду правила самого общественно-политического строя) в итоге никогда не приводит к победе. Победа, одержанная над Германией, привела к поражению перед Западом. Известно расхожее выражение, приписываемое Черчиллю, хотя оно принадлежит и не ему, но не суть важно, что Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой. Не будем вдаваться в глубокомысленные рассуждения, что соха, служащая человеку в пропитании, перед Господом неимоверно выше любых бомб, людей убивающих. Однако мы живем в таком мире, где ядерное оружие служит своего рода гарантом в отстаивании суверенитета или даже средством в целях завоевания планеты, космоса. Сталин через ученых создав атомную бомбу в то же время атомизировал (расчленил) устои или традиции народов России и тем самым подготовил почву для захвата ее территорий Западом и Востоком (Китай). Движение материи (железа) рано или поздно заканчивается, если оно не подкреплено соответствующим духом единения. СССР и Россия же приложили все усилия, чтобы собственный атом расщепить. Поэтому атом этот просто обречен стать тем самым мусором, мусором жести. Кто-то видит в имени Сталина некую зашифрованную пентаграмму и сам он якобы посланец Звезды. Есть даже такая фантастическая история, что однажды он ошеломил своих союзников на переговорах Потсдамской конференции в августе 1945 г., предложив разделить на сферы влияния луну, подписав соответствующее соглашение, где для СССР определяется приоритетная часть. Нам же видится эта любимая им пятиконечная звезда, как то самое персонифицированное в его лице пятое сословие, которое стало у руля строя сословия четвертого, обогнав время. Еще в предыдущих материалах мы определили явление этой пятерки как – квинтэссенция небытия. А вот в философии самого Сталина, под воздействием языкового акцента, суть его мировоззрения выразилась в неподражаемом пересказе известной фразы: «Битие определяет сознание». Поэтому есть и своего рода завещание Сталина о том, что, когда он умрет, на его могилу нанесут много мусора, но ветер времени безжалостно сметет его. Сталин на этот счет может не беспокоиться. Само его наследие уже обрекло определять страну, без всякого преувеличения, как символа уже ржавеющей дубинки в свалке мусора.

Неосталинисты не хотят и знать о фактах, которые им приводят десталинизаторы, что по вине именно Сталина сегодня Россия опустела и пустеет с каждым днем еще больше. Все это результат чудовищной политики геноцида против собственного народа. Коллективизация, ссылки, расстрелы, лагеря, голодомор миллионов людей. Последствия битья против контрреволюции, предателей, шпионов и во имя правды революции мировой, которая как искра должна была возгореться пламенем галопом по Европам. Поистине, коротка память у людей. Им всегда кажется, - их это обойдет, и они будут на стороне правых, но не думают, что найдутся более «правые», кои в итоге объявят их «левыми». Вообще ложь о временах Сталина дойдет к тому, что договорятся в итоге до того, будто и депортаций вовсе не было, а было некое движение, переселение народов… Это как отмечал тот же Ленин в статье «Еще одно уничтожение социализма» о недюжинном красноречии адвоката из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы», этакого «прелюбодея мысли», который в зале суда, разбирая преступление, договорился до того, что «денег не было», «грабежа не было», «да и убийства не было». Кстати это наше любимое литературное произведение, хотя мы и отдаем приоритет Льву Толстому. Так вот, оно как раз посвящено теме отцеубийства и начало написания его знаменует год рождения Сталина, который, как известно, еще в юности метнул в своего отца нож. И нам не представляется случайным то, что его партийная кличка была взята, как упоминали выше, именно из произведения «Отцеубийца», вразрез Кобе, ставшем убийцей отцеубийц. В России даже имеют место быть такие теории, что царская семья вовсе не была расстреляна, а ее якобы спас от расправы сам Сталин и тайно эвакуировал! Да уж, бандит и уголовник, который пять раз совершал побеги из мест заключения, а затем укатывал всех подряд, включая и соратников, пожалел царскую семью! Анекдот, который уходит корнями в тот самый «сталинский архив». Самое интересное, что своих немцев, во время войны, Сталин депортировал, а вот царскую семью, которая, как известно, из немецких кровей, он почему-то укрыл. Наверное, это из особого почитания им Ивана Грозного. Россия, как известно, там, где надо применять скальпель, пользуется топором. Если всех большевиков-ленинцев Сталин расстрелял или унизил, вынуждая давать на судебных процессах показания с повинными, то выходит, что все они получили по заслугам. А сам Сталин так же был ликвидирован Берия со своими заговорщиками и, в свою очередь, уже Берия поплатился от рук Хрущева, где последний был в итоге от власти отстранен. Поистине, возмездие постигло их всех. И здесь, невольно вспоминаются слова из речи Никиты Хрущева (19 июля 1963 г.), - все-таки отличимого средь них, - которые были вычеркнуты при напечатании ее в газетах «Правда» и «Известия», но услышанные миллионами людей в стране и заграницей, приводимые Авторхановым в предисловии ко второму изданию книги «Технология власти»: «В истории человечества было немало тиранов жестоких, но все они погибли так же от топора, как сами свою власть поддерживали топором». (Указ. изд-е, с. 26)