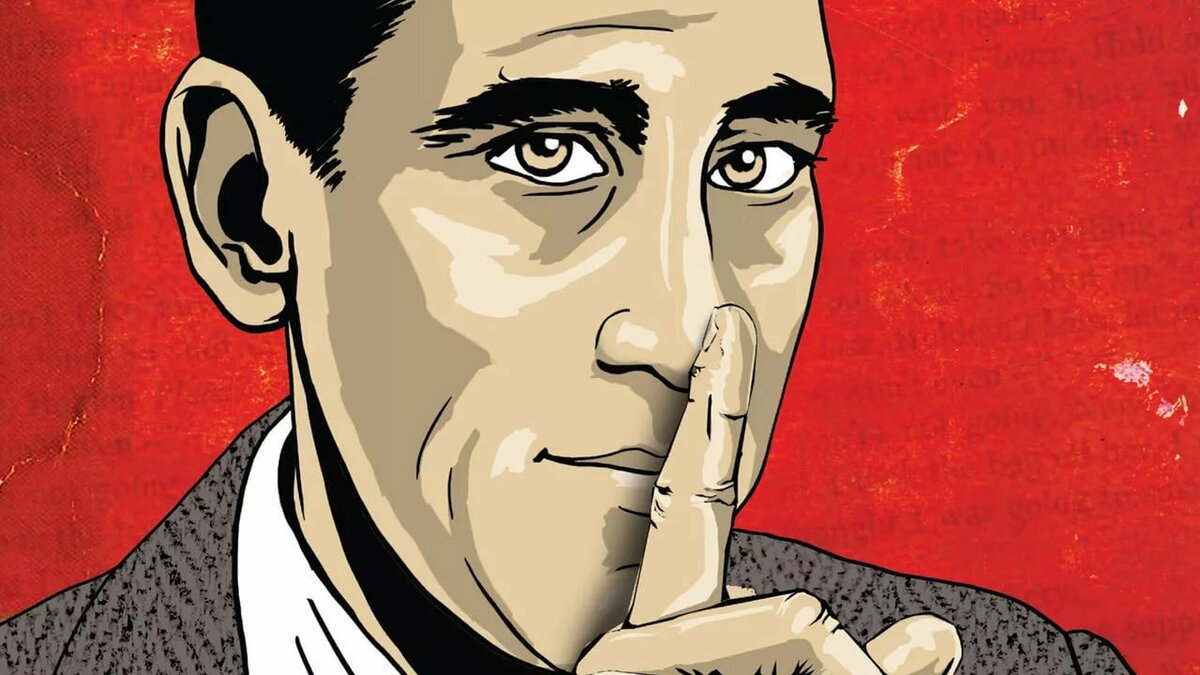

Как Джером Сэлинджер популяризировал православие

Повесть "Фрэнни и Зуи" была опубликована в 1961 году. В ней рассказывается о небольшом отрезке из жизни Фрэнни Гласс, самой младшей из многочисленного вымышленного семейства Глассов, которому Сэлинджер посвятил много других своих произведений.

Фрэнни приезжает в гости к своему парню Лейну Кутелю, который изучает европейскую литературу в престижном университете. Вместе они идут в ресторан, где пытаются общаться, но разговор не ладится. Фрэнни чувствует раздражение, когда Лейн начинает высокопарно рассуждать о своих академических успехах. В конце концов, она признаётся ему, что в последнее время испытывает раздражение от всего: университетских преподавателей, которые много из себя строят, но не создают ничего стоящего; самодовольных и будто бы сделанных под копирку сверстников, которые кичатся своей принадлежностью к высшему обществу; да и от себя самой. Здесь Фрэнни признаётся, что ей пришлось бросить театральный факультет, потому что он переполнен "эгоцентричками", претендующими на душевность, и сама она, играя в пошлых, напыщенных пьесах, начала превращаться в самовлюблённую пустышку.

Во время разговора Лейн обращает внимание на книгу в светло-зелёном матёрчатом переплёте, которую Фрэнни случайно достаёт из своей сумочки. Он спрашивает, что это за книга. Сначала робко, но после всё более и более оживляясь, Фрэнни рассказывает Лейну о произведении, тронувшем её до глубины души - автобиографии какого-то "русского крестьянина" под названием "Путь странника".

Поразившая Фрэнни Гласс автобиография - ни что иное, как английский перевод русского религиозного текста 19 века "Откровенные рассказы странника духовному своему отцу", авторство которого приписывают иеромонаху Арсению Троепольскому. Герой этого произведения - странник-калека - на протяжении многих лет пытается понять, как правильно молиться Христу, и в итоге получает от мудрого старца сокровенное знание об умной молитве. Далее он помогает передавать это сокровенное знание другим.

"Откровенные рассказы странника..." считаются религиоведами и филологами одним из наиболее ярких художественных произведений, вновь пробудивших в России и на Западе интерес к такому важному явлению христианской мысли, как исихазм.

Исихазм (от др.-греч. "уединение", "спокойствие") - христианское мистическое учение, утверждающее, что непрестанная молитва с повторением имени Господнего и соблюдением строгих аскетических практик, в том числе полного контроля помыслов, способны открыть подвижнику возможность созерцать божественную энергию уже при жизни.

Истоки исихазма исследователи находят уже в 4 веке н.э. у Евагрия Понтийского (346 - 399) и Макария Египетского (300 - 391). Однако стройный вид учению придал выдающийся христианский мистик, архиепископ Фессалоникийский Григорий Палама (1296 - 1359).

Важно понимать, что Палама не придумал исихазм, а систематизировал и подытожил многовековой аскетический опыт монахов Восточной церкви. Большинство из них, как и сейчас, жили на горе Афон - одной из главных святынь православных всего мира. Монахи были уверены, что самым стойким и праведным Господь может даровать великую благодать узреть свои тайны, если они полностью отрешатся от мира и будут постоянно творить внутри себя Иисусову молитву.

В повести Сэлинджера Фрэнни так говорит об этой молитве Лейну:

"Господи Иисусе Христе, помилуй мя!" Понимаешь, такая молитва. И старец объясняет страннику, что лучше этих слов для молитвы не найти <...> что если станешь повторять молитву снова и снова - сначала хотя бы одними губами, - то в конце концов само собой выходит, что молитва сама начинает действовать".

Архиепископ Антоний (Голынский) действительно писал, что умная молитва проходит внутри монаха особую эволюцию. От словесной (произносимой вслух) она преобразуется в мысленную, затем - в самодвижную, т.е. побуждаемую Святым духом, и наконец - в зрительную. Именно на последнем этапе, которого можно и не достичь, подвижник зрит тайны Божьи.

У многих церковных иерархов и теологов того времени верования афонских исихастов вызывали шок. Возможность при жизни узреть божественные энергии казалась им недостижимой, а само учение еретическим.

С резким осуждением исихастов (или молчальников) выступил в 14 веке монах и богослов Варлаам Калабрийский (1290 - 1348). По его мнению, верующий способен лишь приблизиться к познанию Бога с помощью философии и Священного писания. Другими словами, преображение человека достигается с помощью разума. Мистический же опыт исихастов воспринимался Варлаамом как набор фокусов, а якобы достигаемая ими благодать - как "прелесть", т.е. самообман, вызванный гордыней.

Необходимость защиты и философского обоснования исихазма как раз и побудили Григория Паламу к формированию целостного взгляда на это явление. В основе своей этот взгляд изложен в главном труде Паламы - "Триады в защиту священно-безмолвствующих". В нём богослов доказывает, что познание Христа достигается не внешней философией, но откровением и что соединение с Господом возможно не по существу, но по благодати. Сама же благодать, как и свет, который апостолы видели во время Преображения Христа, - исходит не от этого мира. Она нетварна, ибо является выражением триединой сущности Бога.

Спор Варлаама Калабрийского и Григория Паламы привёл к очередному расколу между православием и католичеством.

Пятый Константинопольский собор (1351) признал в этом споре правоту Паламы, фактически утвердив исихазм в качестве органичной части православной доктрины. Католики же до сих пор придерживаются позиции Варлаама по вопросу влияния Иисусовой молитвы на способность созерцать божественные энергии.

Что касается Сэлинджера, то рационализм западного общества всегда был ему чужд. Обращение к иррационально-мистическому учению Восточной церкви кажется вполне закономерным в контексте духовных исканий писателя. Тем более, что в идее умной молитвы он видит нечто общее с индуистскими и буддистскими практиками мантра-медитаций. Эту догадку он вкладывает в уста своей героини:

"Понимаешь, все эти по-настоящему мудрые и абсолютно настоящие религиозные учителя упорно настаивают: если непрестанно повторять имя Божье, то с тобой что-то произойдёт. Даже в Индии - в Индии тебя учат медитации, сосредоточению на слове "ом", что, в сущности, одно и то же".

Впрочем, выводы Сэлинджера о влиянии умной молитвы на мирского человека, коим является Фрэнни, не так однозначны. В конце концов, её брату-вундеркинду Зуи Глассу приходится серьёзно разбираться в проблемах сестры и помогать ей выйти из духовного тупика. Этому посвящена вторая часть повести.

Такой сюжетный поворот - с раздраем в душе Фрэнни, с её постоянным раздражением, слезами и даже обмороками - показывает, что Сэлинджер разбирался в исихазме, вероятно, больше, чем мы можем предположить. Ведь и в таких знаковых православных трудах, как "Добротолюбие" и "Лествица", подчёркивается, что исихазм - практика преимущественно монашеская. Её важно осуществлять под чутким духовным руководством, ибо тот, кто в страстях покушается на безмолвие, подобен соскочившему с корабля в море и думающему безбедно достигнуть берега на доске.

Хотя Сэлинджера наивно было бы считать православным, отталкиваясь только от содержания повести "Фрэнни и Зуи", вклад писателя в распространение православных идей нельзя недооценивать. Всё-таки его популярность в начале 60-х была зашкаливающей. При этом публиковался Сэлинджер редко, всё больше ударяясь в затворничество. Даже короткие рассказы выходили из-под его пера не чаще раза в год. Можно представить, как ждали поклонники и литературные критики каждой новой строчки, как жадно в них вчитывались. А после прочтения "Фрэнни и Зуи" многие студенты-ботаники или высоколобые преподаватели кафедр литературы где-нибудь в США наверняка бежали в библиотеку. Там среди пыльных полок их ждала книга в светло-зелёном матёрчатом переплёте - "Путь странника" в переводе Рэджинальда Майкла Френча.

Свидетельство о публикации №221032200913