К слову, о Риссенберге

Давайте вообразим птенца. Кукушонка! Этот кукушонок только что благополучно разворотил яичную скорлупу и теперь с удивлением и любопытством взирает на окружающий мир. Его интересует практически всё на свете, однако он предпочитает размышлять, теоретизировать. Обширное клокочущее пространство лежит перед ним, и это пространство постепенно заполняется его мыслительными процессами. Его взор, иногда относимый в сторону порывистым ветром, движется в заданном направлении. Время от времени на его пути возникают преграды в виде всевозможных лиственных зарослей, но птенец мысленно раздвигает заросли, пролагает путь. Это — Илья Исаакович Риссенберг, наш харьковский поэт, лауреат «Русской премии». Его лицо могло передавать разные настроения, при этом своей наружностью, энергичным поведением он скорее напоминал эллинистического сатира, нежели расчётливого конструктора, — словно птенец выпал из гнезда и побежал наобум сквозь чащу. Птичьи голоса раздавались вокруг. Он вслушивался, принимал их в своё сознание, пытаясь подхватить для себя тот язык, на котором будет изъясняться в дальнейшем. Птенец добродушно щёлкал, сопел, чирикал, что-то насвистывал, пока силой своего воображения не раздвинул и этот, на первый взгляд, разобщённый хор птичьих воззваний и манифестов, обнаружив отражение своего допотопного «Я» в глубине пернатого сонма. К нему обратилась песня его души. В замиксованности всевозможных языков и наречий он уловил гармонию окружающего его леса и пустился в пляс. И правда, стоит нам войти в чащу оживлённого леса, как мы тут же слышим оркестровую вакханалию, иногда прерываемую сумрачной тишиной, но стоит нам выйти из леса, и мы слышим нечто противоположное, единое и гармоничное в своём значении, — мы слышим лес, целиком! Вот так, по всей видимости, чтобы приобщиться к миросозерцательной полноте Ильи Риссенберга, следует поступать и нам с вами — как бы чуть в сторону ускользать от его поэтического красноречия, а не погружаться в него, как в океан терпящее крушение судно, — в стремлении заменить своим отражением отражение оригинала.

(1)

молодильную конку в ноздрю привело

морозилку в мездру поддувало седло

охладела халдея к солдату ордло

экологию рыб выбирало село

Думаю, поэзия — не просто звук. Иначе не было бы у нас никаких поэтов — были бы одни композиторы. Однако человеческое сознание обладает чудесным свойством выуживать из звука поэзию, а также встраивать поэзию в звук. Поэтому, рассуждая об истоке поэзии, следует акцентировать внимание не на звуке, но на мыслительном процессе, стремящемся прозвучать слаженно, гармонично.

Поэзия Ильи Риссенберга во многих случаях отключает читательское сознание, поскольку создавалась, в первую очередь, для собственного комфортного медитативного восприятия, в необходимости расширить и превозмочь знаменитое «Дыр бул щыл» А. Кручёных в отражении наоборот, где неподдающиеся дешифровке словеса превращаются в понятные, но в совокупности несущие туманный смысл. В этом ключе поэзия Риссенберга по-настоящему шаманическая, да ещё и произрастающая из языческой кутерьмы славянских корней, что вполне нормально, даже учитывая тот факт, что при жизни автор искренне исповедовал иудаизм, однако не владел в должной мере ивритом, чтобы вольно изъясняться на нём, поэтизировать. Ударяя в бубен, шаман как бы порхает вокруг трупа нашего мира, пытаясь оживить его. Однако процесс воскрешения нередко затягивается, напоминает некую обрядовую репетицию, неуёмное кипение речевого нерва.

(2)

***

Которую тысячу дышит зверьё

Недетских печалей — начало геройства:

Вставай, человечество, стой за своё

Мгновенье вынашивать вечные свойства,

Кочующим сворам, невзрачным дворам

Причастные, — Сущность выносит из ночи —

И нашему сну ничевошному Храм

Присвоить за веру в звериные очи.

И грустные ангелы стайкой, стишки

Трусцою за матерью тленного лета,

Субботнего сердца боролись флажки

За тихую детскую Божьего света.

При зеркале струй парковалась ветла,

Воробышек броный, воришка тертышник

С грехом пополам злоязычья дотла,

До низшего бренья печалей всевышних.

Сраженье языческих грубых столиц

Изнежили утренники украшений,

Подножье их речи и жертвенник ниц

Возносят к вершинам собор сокрушений.

Но поскольку наше сознание ещё не успело полностью включиться (после отключения) в работу, мы вполне для себя удачно преодолеваем образовавшиеся в памяти междусловные лакуны — перепрыгиваем с одной жёрдочки на другую. Иными словами, ощущаем себя участниками бега с препятствиями, но даже не столько во время прочтения, как post factum — приходя в себя. Очевидно, над нами поставлен эксперимент. Мы вольны или продолжить в нём наше участие, или переключиться, например, на что-то более устоявшееся, само собой разумеющееся.

(3)

***

Земной колесничий аварии устную кровь

Смывает письмом из космической чаши вверх дном,

Сквозь время ревмя хворызгает посмертную хворь

Скрипторий хронической скорби о скрипе дверном.

Как спицей сонзая ступени сознанья, не спим,

Яаковы лествия вот-я-творящих ночей,

Поэзии трепет пернатый впервой нестерпим —

В неб-ось заточил бы и вточь всенисточник ничей.

Забыть многоточную кровь — именины в Саду

Пребытной работы, — историк. попробуй застрянь:

Не в гланду Иосифу глиной забитый сосуд,

Про-снимка-сапфир-изнесу нестерпимую рань.

За мель Атлантиды замочен титан Океан;

Пальмирою гипербореи следы замели..,

Замётан Иона в скитах, китоврас окаян,

Но капелька неба питает глазницу земли.

Подол Подаянью и плод Вертограду вернуть

Попуткой потопа, Большой, по этапу погодь

Двусветный завет десятины, — ступенчатый путь

Пяти этажей провожает на тот же погост,

Где третий внутри проживает: на впалую грудь

И певчую пулю, поди, уповает Господь!

Интересно, конечно, порассуждать, что же это такое — экспериментальная поэзия. Может быть, это именно та поэзия, которая не выходит за пределы лаборатории, следовательно, не поставляет обществу завершённой продукции. Якобы недоделанный Франкенштейн, голем на операционном столе... и при этом щедрая почва для ростков рассуждений! К слову сказать, однажды Лавуазье провёл шесть недель в тёмной комнате, чтобы увеличить чувствительность своего зрения к слабому свету. Да и как нередко любил повторять сам Илья Исаакович: «Мир ежемгновенно творится заново!».

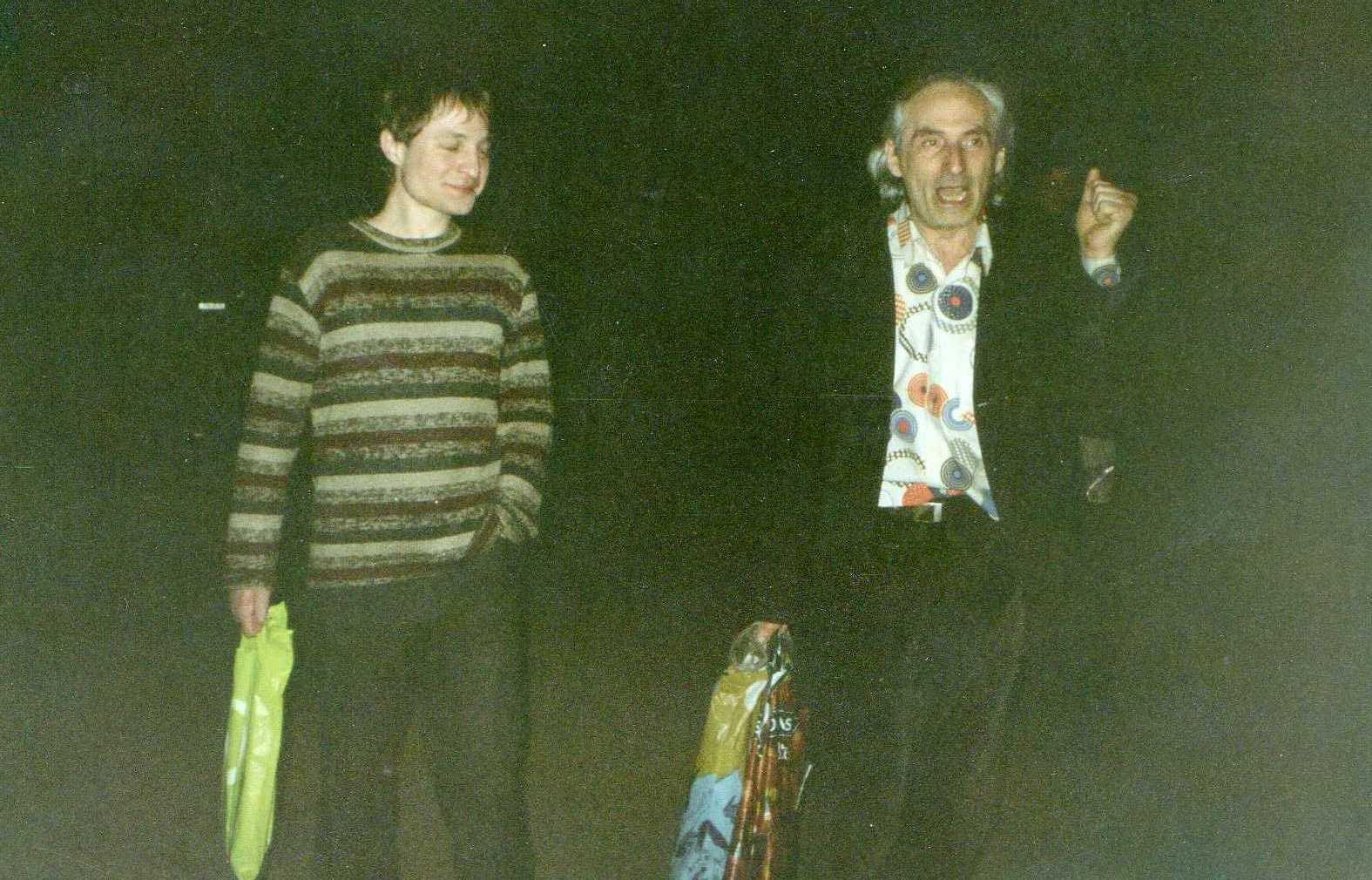

Илье Риссенбергу, наверное, повезло. У него было немало как эпизодических, так и долгосрочных учеников (автора этого опуса он тоже считал своим учеником). Его поэтическая речь была услышана и отмечена ещё прижизненно; она удивляла и приводила в недоумение, отталкивала и восторгала. У него вышло несколько книжек стихов, остальные его стихи покорно дожидаются своего часа. Харьков, где он родился и рос всё это время, помнит его невероятную культурологическую расторопность. Этот умудрённый опытом сатир, словно листву в лесу, приводил в движение литературные круги, бомонд и богему. Он, в некотором роде, был маятником литературной жизни нашего города. Искатели поэтических смыслов тянулись к нему. Он щедро одаривал их не просто своими экстравагантными манерами, женственным — чуть ли не младенческим — голосом, но и великолепной интеллектуальной проницательностью. Мы даже как-то и не заметили, как его глубоководная, ищущая выхода на поверхность речь сделалась предметом нашего разумного прикасания. И ныне, когда дни его физической жизни подёрнулись пеленой потустороннего мира, его звучащий голос, снабжённые вычурными неологизмами каббализированные стихи, их звуковой монументализм и орнамент по-прежнему здесь, вместе с нами. А мы — вместе с ним!

----------

И. Риссенбергу

***

Темно, как в Эребе, в одной из квартир,

Не Цербер в ней жил, а двуногий сатир,

Один из мудрейших, весёлый чудак.

Бродячих он кошек любил и собак,

Он с ними не раз говорил как дитя,

Источник словес и для них обретя.

К нему приходили, прослышав о нём,

Различные люди; был духоподъём.

Внимали ему, и поспорить могли —

Как часто с высокой водой корабли.

Иные кичились, но всё же потом

Спешили к сатиру тому напролом.

В нём не было злости, он видел насквозь,

Что в том или этом початке срослось.

Возможно, за шахматной сидя доской,

Себе он казался волною морской

Над ропщущей шлюпкой измотанных сил;

Он шахматы тоже чему-то учил!

Нередко в продмаркет бежал потемну

Добыть себе хлеба, а с неба — луну.

Но время нещадно, кричи или плачь,

В квартиру свою не вернулся ловкач.

Ни лучика в окнах, ни звука внутри,

Где он философские мял пузыри.

Обрушился в вечность, откуда возник

Сатир иудейский, известный старик.

В глазах его зиждился блеск доброты.

Вершины он брал, узловые хребты;

Стремился познать консистенцию слов

И вглубь погрузиться, откинув засов...

***

Вот и всё, пора рождаться

В смерть — в иную благодать.

Выпадать из дилижанса,

Из Вселенной выпадать.

Фантазировали много,

Что же там и почему...

Я надеюсь, длани Бога

Проникают и во тьму.

Он ощупывает мягко

И перстом вскрывает лёд.

Ни одна не стынет ямка,

Ничего не пропадёт.

-----------

Вениамин Ленский

Ссылки на источники:

(1) https://polutona.ru/?show=1205194854

(2) (3)

Свидетельство о публикации №221061900061