История ст. лейтенанта, пленённого в октябре 41-го

Полная версия (28 стр. и 21 рис.) доступна по ссылке

https://cloud.mail.ru/public/AD5K/8rgzhyBPn

ВЯЗЕМСКИЙ КОТЁЛ

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная Война. В это время мой отец, КОКШЕНЁВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ (20.06.1911–08.05.1991), заканчивал учёбу на горного инженера в Москве. За активную комсомольскую деятельность, отличные показатели в учёбе и научно-исследовательскую работу студент Московского Горного Института был удостоен Сталинской стипендии. 25 июня он защищает дипломную работу, материалы исследования которой, по мнению приёмной комиссии, «вполне стоят на уровне требований, представляемых к кандидатским диссертациям».

Фото отца в офицерской форме в 1941 году.

В этот же день 25.06.1941, старший лейтенант артиллерийских войск был призван по мобилизации органами НКВД Московского ВО для работы при штабе одной из дивизий народного ополчения 33-й армии Западного фронта.

30 июня 1941 г. отец оформляет брак со студенткой Московского Нефтяного Института Тютиной Валентиной (Варварой) Фёдоровной (1915–1988), моей мамой.

Вот как описывает события тех дней в «Московской Саге» Василий Аксёнов. «Доктрина немцев вначале войны проста: уничтожение 7-миллионной Красной Армии. Используя свою колоссальную мобильность и превосходство в воздухе, германские клинья рассекали тяжеловесные соединения русских, брали их в клещи, загоняли в котлы для дальнейшего истребления. Русские, однако, всё чаще избегали прямого боя и уходили всё дальше вглубь своей необозримой территории …».

Целью операции «Тайфун» было окружение и взятие Москвы.

15 сентября 1941 г. командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок записал в дневнике: «Главные силы русских стоят неразбитыми перед моим фронтом и до сих пор сомнительно, удастся ли нам разбить их… быстро и использовать победу еще до начала зимы, чтобы Россия в этой войне уже больше не могла стать на ноги».

К началу октября 1941 г. немцы сосредоточили на московском направлении почти половину своих сил и боевой техники, находившихся на советско-германском фронте. На участках прорыва враг создавал преимущество в людях в 5 раз, артиллерии – 13, танках – 14. Маневренность немецких войск намного превосходила нашу. Прорвав на рассвете 2 октября 1941 г. фронт северо-восточнее и юго-восточнее Смоленска, передовые танковые колонны немцев уже к вечеру появились в Вязьме, а 7 октября сомкнули и начали уплотнять кольцо окружения. … Однако ещё до вечера 6 октября, до подхода крупной танковой части, Вязьма оставалась свободной.

Рис.1_Стр.2. Расположение Вяземских (А), Можайских (Б) оборонительных линий и Московских оборонительных рубежей (В), созданных при участии миллиона народных ополченцев в сентябре-октябре 1941 года.

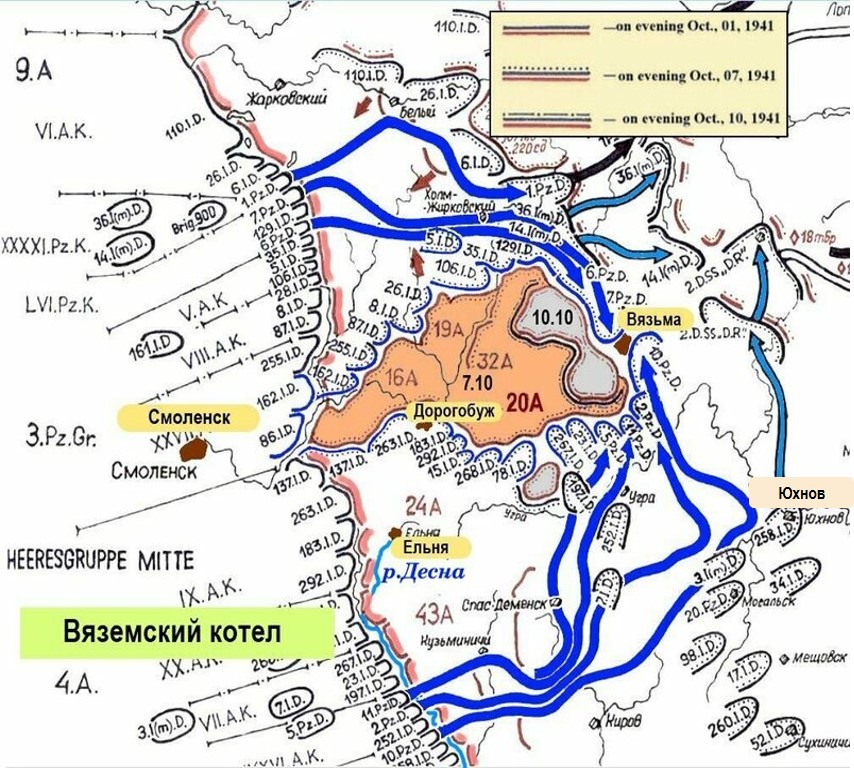

На этой схеме линия фронта на 30 сентября выделена красным цветом. Зелёная линия отображает границы Вяземского котла, созданного немцами за период 02.10–12.10.1941. В котле оказались 5 регулярных армий и 7 дивизий народного ополчения – всего 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артполк. При штабе 33-й армии на Вяземских оборонительных линиях, первоначально растянувшихся от Осташково до Брянска, воевал и мой отец. Как показано на карте, к середине октября эти 3 линии были прорваны и стянуты в изолированные точки, расположенные в городах Погорелово, Бородино и Юхнов. Именно через Юхнов и удавалось прорываться из окружения отдельным отрядам красноармейцев.

К 10 октября 1941 г. на Можайской линии обороны были развёрнуты 4 стрелковые дивизии, 6 военных училищ, 3 запасных стрелковых полка, 5 пулемётных батальонов, 7 танковых бригад, 10 артиллерийских полков. С того же дня Западному фронту были переданы войска Резервного фронта.

Дивизии народного ополчения Москвы боевого опыта не имели. «Это были по большей части, немолодые люди – по сорок-пятьдесят лет, – отмечает в своих дневниках Константин Симонов. – Командиры были тоже немолодые, запасники, уже давно не служившие в кадрах». В дивизиях народного ополчения было также немало молодежи и допризывного возраста – учащиеся ФЗУ, рабочие, студенты, выпускники и даже старшеклассники средних школ. Движимый чувством патриотизма, туда уходил цвет рабочего класса, интеллигенции, учащейся молодежи. Сила дивизий народного ополчения, источник их стойкости, были в глубоком патриотизме воинов-добровольцев, в сознании того, что они защищают не только свою страну, но и свой город, свой завод, свой дом, свою семью.»

По данным из архивных источников Генштаба РККА, списочный состав окруженных войск на 1 октября 1941 г. составлял от 608,1 до 661 тыс. человек, и в тяжелых боях таял каждый день, каждый час, каждую минуту. … 380 тыс. человек убитыми... По подсчетам известного военного историка Б.И. Невзорова, осенью 1941 г. Красная армия на московском направлении каждую минуту теряла 10–12 человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести, попавшими в плен.

Рис.2_Стр.3. Вяземский котёл. Положение на Западном фронте на 02-12 октября 1941 года.

Уже 4 октября 1941 г. немцы прорвались к городу Юхнову. От него до самой Москвы на 200-километровом участке дороги не оказалось советских войск – ни одной части, ни одного подразделения.

11 октября 1941 г. ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ № 223 на 08 ч. 00 мин.: «7. Войска Резервного фронта в течение 10.10 вели бои с противником в районе Юхнов и Козельск. Противник силою до 50 танков и двух–трех пехотных полков в течение 10.10 наступал со стороны Юхнова…».

ПЛЕНЕНИЕ ПОД ЮХНОВЫМ

Рис.3_Стр.4. Советские военнопленные, взятые немцами в котлах под Вязьмой и Брянском в октябре 1941-го.

Судьба большинства военнопленных осталась безвестной. Одним из немногих исключений является история НАЧАЛЬНИКА АРТИЛЛЕРИИ 20-Й АРМИИ И.П. ПРОХОРОВА, которая очень созвучна с историей моего отца.

«До Вяземской оборонительной операции генерал-майор Прохоров Иван Павлович (1901–1961) участвовал в оборонительных боях в Белоруссии, а также Смоленском сражении. При попытке прорваться из окружения 12 октября 1941 года он попал в немецкий плен. Прохоров был вывезен в Германию, где в течение войны содержался в ряде лагерей для военнопленных. 29 апреля 1945 года он освобождён английскими войсками. Через советскую военную миссию по репатриации в Париже Прохоров вернулся в СССР. После проверки в органах НКВД был восстановлен в кадрах Советской Армии. В 1947 году И.П. Прохоров окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба, после чего остался в ней работать старшим преподавателем кафедры ракетных войск и артиллерии. Умер 3 июня 1961 года в Москве. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды.»

Вскоре после смерти Сталина, в своём письме Председателю Совета Министров, Секретарю ЦК КПСС МАЛЕНКОВУ ГЕОРГИЮ МАКСИМИЛЬЯНОВИЧУ от 10.06.1953, отец писал: «В плен попал в октябре 1941 года под Вязьмой (Юхновым) во время выхода из окружения, когда наша 33 Советская Армия (армия ополчения), да и не только она одна… отступала к Москве»

Фрагмент из Письма отца Маленкову, стр. 5.

«Наша Армия, – продолжал отец, выходила из окружения к Москве по частям. Машина, на которой ехал вместе с другими работниками штаба Армии, испортилась, стала. Поля и леса были усеяны бродячими одиночками, маленькими группами наших людей. Оказавшись в таком положении, я не мог мириться с такой неорганизованностью – по своему характеру и сознанию долга. Организовал вокруг себя группу бойцов (из штаба 44-й армии) и стал выводить её из окружения. Догнав их часть, передал бойцов по назначению.

Обстрел немцами. Все рассеялись. Снова создал группу, в которую входил ныне работающий доцентом Московского Горного Института Лопатин С.И. В целях укрупнения моя группа влилась в группу <старшего по званию> армейского капитана.

Будучи посланным капитаном в разведку, я заблудился (без карты и компаса) и от группы отбился. Пристаю к другой группе (подполковник, комиссар и др.). Когда я в качестве связного по заданию комиссара пробирался от одной части группы к другой, на повороте дороги из-за фруктового сада наскочила машина с немцами и я был схвачен ими на глазах у моих товарищей, сидевших в яме, другая часть группы – в копне соломы.

То моё попадание в плен является результатом случайной тактической ошибки, как солдата. Ошибка моя в том, что не следовало ходить днём, но я был послан комиссаром…»

«Правда, – продолжал отец в письме к Секретарю ЦК КПСС, и допустив техническую ошибку, мог не быть в плену, застрелив себя в момент пленения. Не знаю, сделал бы это, если бы имел возможность. Но возможности этой я не имел, расстреляв перед этим патроны по немцам.

Но мог бы броситься на немцев с кулаками, и они бы меня пристрелили. Этого не сделал. Не сделал не из-за страха перед смертью. Попадание в плен мне больше, чем простому солдату грозило мучительной смертью, как работнику особого отдела НКВД (штаба 33-й армии), оперуполномоченному.

Но мысли мои, насколько мне помнится, не были скованы страхом перед смертью, а направлены в сторону необходимости борьбы с фашистами любыми средствами.»

«Мы, что могли бороться, – писал другой красноармеец, – боролись с фашистскими псами… Нас захватили в плен раненых… Много народу уже п;мерло от голода и побегов… Кто после нас будет жить, пускай помнят, что люди боролись за свою Родину, любили её, как мать. Мы непобедимы!». Это слова из записки С.М. Крутова, выброшенной им из колонны военнопленных 10 октября 1941 г. под Смоленском.

16 октября 1941 г. мама получает справку-извещение: «Гр-ка Кокшенева В.Ф. в связи с эвакуацией населения из гор. Москвы <переезжает> в гор. Иркутск». В том же извещении Кокшенёва В.Ф. также информируется о «том, что её муж Кокшенов Б.Г. … направлен в действующую армию на фронт». И только 08.10.1942 маме сообщается, «что КОКШЕНЕВ Борис Григорьевич в октябре 1941 года пропал без вести». Учёба мамы в Московском Нефтяном Институте была прервана в 1941 г. командировкой на лесозаготовки. В 1942 году студентка промыслово-механического факультете возобновляет занятия и заканчивает институт в 1943 году. В 1944 г. она, уже в должности геолога, была откомандирована на фронт в инженерные войска 1-го Белорусского фронта, «где выполняла спецзадания» (из автобиографии мамы от 12.01.1967).

Рис.4_Стр.7. Извещение от 08.10.1942 «До востребования» Кокшенёвой В.Ф. из Управления Особого Отдела НКВД о пропаже без вести супруга и о назначении ей положенной пенсии.

В связи с пленением Кокшенёва/Кокшенева/Кокшенова Бориса Григорьевича, в его учётной Картотеке Военного Архива (Дата рождения: __.__.1911; Место рождения: Омская обл., д. Кокшенева; Место призыва:__; Последнее место службы: 33 арм. ЗФ) была произведена запись: «Дата выбытия: 12.10.1941; Причина выбытия: попал в плен (освобожден)».

ПЕРЕСЫЛОЧНЫЕ ЛАГЕРЯ БЕЛОРУССИИ И ЛИТВЫ

15 октября 1941 г. после трёхдневных неудачных попыток (по его устным воспоминаниям) совместно другими красноармейцами вырваться из котла отец попадает в плен под Юхновым, что в 200 км от Москвы, и его переправляют в тыл врага на 300 км.

17 октября 1941 г. отца доставляют на сборный пункт военнопленных под Могилёвым.

Рис.5_Стр.7. Поезд с советскими военнопленными. Трофейное фото, октябрь 1941 года.

При штабе вермахта «Центр» имелся отдел по делам лагерей военнопленных, занимавшийся их устройством и управлением. В Базе Данных Военнопленных Дрезденского Центра Документации я обнаружил следующую запись об отце: Фамилия: Коршунов; Имя: Борис; Отчество: Григорий; Дата рождения: 20.06.1902; Место рождения: Курская, Коршуново; Национальность: русский; Идентификатор: 445783.

Из анализа этой записи следует, что при регистрации военнопленных отец умышленно назвал себя по фамилии Коршунов, прибавил к своему возрасту ровно 9 лет, указав правильными лишь день и месяц рождения. Также вместо деревни Кокшенево, он по назвал местом своего рождением вымышленную «деревню Коршунова». Поскольку отец был пленён в одиночестве, ему также также удалось скрыть от немцев своё офицерское звание. Поэтому он и попал на пересылочно-сортировочный пункт для солдат и старшин – «дулаг», а не в «офлаг» – лагерь для офицерского состава. Затем отца отправляли в «шталаги» (нем. Stalag, Stammlager) – базовые стационарные трудовые лагеря для категорий военнопленных, в основном, рядового и сержантского состава.

Начиная с августа 1941 года на Луполово, территории аэродрома и авиагородка в Могилёве, был организован Дулаг 185, переведённый из города Столбцы Минской области.

Рис.6_Стр.8. Место сбора военнопленных РККА в авиагородке на Луполово. Могилёв, август 1941 г

Из другого источника известно, что Дулаг 185 просуществовал до декабря 1941 года, после чего на его базе был сформирован Шталаг 341, подчинявшийся 286-й охранной дивизии группы «Центр». Сохранились записи отца о последнем дне уходящего 1941 года.

Фрагмент из Записок отца в Пархиме, 28.08.1945

«Сегодня чувствую себя лучше. За хлебом и баландой пойду сам, без помощи <товарищей>. Вчера, когда <они> меня вели с баландой в барак я насчитал по дороге 37 трупов. Это те, которые не смогли пройти 100 метров и умерли по дороге… Напротив меня, на вторых нарах стоит кружка с замёрзшей сырой водой

Через три человека справа от меня два мертвеца. Их не успели ещё убрать. Вчера утром слева и напротив <трупов> было четыре… Всего, говорят, вчера умерло 987 человек из оставшихся 32 тысяч, а было 40 тысяч. Сколько же умрёт сегодня? С такими думами меня застало последнее утро <уходящего> 1941 года.

А в небольшое стёклышко забитого картоном окна видны бегущие по белорусскому небу серые и рваные облака. Плывут <они> медленно, медленно ... и, кажется, в жизни я вижу их впервые.

Может <всё прошлое уже> удалилось в бесконечность? Может не сегодня, так завтра жизнь прервётся как струна? А я ещё не жил. Не видел света. Не оправдал надежд родных и друзей… Не испытал семейного уюта и счастья … Зачем же я ограничивал себя? К чему? Может я ошибся?

Может надо было жить не будущим, а сегодняшним днём? Не лучше ли было быть шофёром, учителем или каким-либо продавцом и жить спокойно? Может отец <крестьянин из деревни Кокшенёво> был прав, когда советовал мне бросить учёбу. «Поучился и хватит! Теперь и так можно прожить!», - говорил он.

Нет! Я был гоним жаждой к будущему светлому поприщу высших научных познаний; ведь выше умственного свободного труда нет наслаждений в мире! Какое испытываешь духовное удовлетворение, когда ищешь ещё неизвестное миру и находишь?! Нет, уже то небольшое, что я сделал <есть> много больше того, что я сделал бы, если был не тем, кем был.

Ну а что <я> сделал для себя? Ничего! Если выживу, - заживу по-новому! Буду жить и для себя. Буду пользоваться <всеми> благами жизни. Может быть уехать в деревню и зажить спокойно?

Нет, никогда, пока я жив, не покинет меня стремление к дальнейшему развитию, <как и> жажда знаний, желание быть выше, чем мне равные, <и моё> решение не пройти по жизни бесследно...

Такие мысли сверлили мой мозг, истощенный голодом и тифом».

Рис.7_Стр.10. Отец в Фаллингбостеле 05.06.1945. Справа - фрагмент из его записок, сделанные в гор. Пархиме 28.08.1945.

На фото отец снят в английской форме в лагере Фаллингбостеля, через 3 недели после освобождения англичанами. Также приведен фрагмент из его записок (8-я стр. из 9), датированных последним днём его пребывания в Германии и сделанных в зоне репатриации советских военнопленных в Пархиме. Для удобства дальнейшего анализа разрозненных записей отца важные события сведены в хронологическую ТАБЛИЦУ.

ДАТА: МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ: //КОММЕНТАРИЙ:

07.10.1941 Калужская обл., гор. Вязьма, Штаб 33-й армии //Работа в Штабе при Дивиз. Народн. Ополчен.

12.10.1941 гор. Спас-Деменск (см по карте на обложке) //«Вяземский котёл» (см. линии обороны А)

15.10.1941 гор. Юхнов, в 90 км от Спас-Деменска //Пленение при исполнении приказа комиссара

17.10.1941 Белоруссия, гор. Могилёв, пересылочный пункт //Сортировка военнопленных (Дулаг-185)

01-02.1942 там же, но дулаг уже преобразован в шталаг //Первая попытка побега из Шталага-341

25.02.1942 Западная Белоруссия, гор. Молодечно //Молодечненский лагерь (Шталаг-342)

14.06.1942 Литва, гор. Калвария, граница с Белоруссией //Лагерь для офицеров (Офлаг-336Z)

28.10.1942 Литва, гор. Каунас (Ковно) //Трудовой лагерь для военноплен.(Шталаг-336)

28.03.1943 Германия, Нижняя Саксония, г.Фаллингбостель //Международный лагерь в/плен. (Stalag XI-B)

02.04.1943 там же, «дерево-отделывающая» фабрика //Вторая попытка побега «пойман, нак. розгами»

09.04.1943 там же, штрафной лагерь //Штрафная команда №123

22.04.1943 Германия, места в 300 км от лагеря //Неудачный побег из лагеря, 3 недели в бегах

12.05.1943 Германия, штраф. лагерь в Фаллингбостеле //Наказан 3-мя днями в карцере

12.08.1943 там же, штрафной лагерь, «зондер-барак» //3 мес. работ на канале, штрафн. «рота» № 131

15.11.1943 Германия, лагерь в Берген-Бельзене, лазарет //Лечение и «операция» после штрафн. лагеря

20.03.1944 Германия, гор. Фаллингбостель, Stalag XI-B //Возвращение в «зондер-барак»

17.04.1944 там же, штрафные команды № 131 и 134 //Возвращение на земляные работы в канале

18.10.1944 Германия, концентрационный лаг. (Stalag XI-С) //Возвращение в лазарет (барак №43, см. фото)

16.04.1945 Фаллингбостель, Stalag XI-B //Освобождение английскими союзниками

04-06.1945 Фаллингбостель, Сборный Пункт в/пленных //Работа в полит.отд. Штаба Корпуса Сб. Пункта

28.06.1945 Германия, лагерь в Фаллингбостеле //Награждение почётной грамотой и часами

07.07.1945 Германия, Померания, гор. Пархим //Репатриационный пункт советских в/пленных

07-08.1945 Германия, Пархим-Берлин-Шверин-Пархим //Поездка в Берлин для передачи документов

14.08.1945 Померания, гор. Пархим //Письмо в НКВД от 4-х участников подполья

28.08.1945 там же //Выезд из Германии

01.09.1945 РФ, гор. Москва, Московский Горный Институт //Зачисление в аспирантуру

Рис.8_Стр.11. Сводная таблица событий по хронологии пребывания отца в плену

В декабре 1941 г. пересылочный лагерь в авиагородке Луполово, расположенного на окраине Могилёва, был обнесён колючей проволокой, по которой пропускался электрический ток. Узников содержали в антисанитарных условиях (свирепствовал тиф), пытали, морили голодом, расстреливали. За время своего существования (февраль 1941–1943 гг.) в Шталаге 341 погибло более 40 тысяч человек, причём, их имена известны лишь для 389-ти.

Зимой 1942 г., несмотря на ужесточение режима охраны, отец предпринимает первую попытку побега из плена: «уже из лагеря в г. Могилеве (февраль 1942) пытался бежать, полицейскими из числа пленных был пойман, избит (в плену числился под фамилией КОРШУНОВ).» (Из письма тов. Маленкову, стр.3).

25 февраля 1942 года отца перевозят в Западную Белоруссию, в трудовой лагерь для военнопленных г. Молодечно, где с начала войны Шталаг 342 первоначально создавался как пересыльный лагерь (дулаг).

Рис.9_Стр.12. Лагерь для военнопленных в гор. Молодечно, Западная Белоруссия.

Отец пробыл в этом лагере почти 4 месяца, а описание его жизни этого периода можно представить по найденной в архивах неким «Исследователем» рукописи, датированной 01.04.1945 и подписанной бывшим НАЧАЛЬНИКОМ ЛАГЕРНОЙ ПОЛИЦИИ из военнопленных Петром Краснопёркиным:

«В январе 1941 г. … начальником отдела учёта пленных был капитан Эндерс и в лагерной канцелярии – унтер-офицер Мец. На кухне был старший фельдфебель Бец, наиболее свирепый изо всех других. Он расстреливал пленных и делал после этого пометки на ручке нагана. Оберцальмайстерами (интендантская служба) были Шеффер, Вебер и инспектором – Ганс.В это же время работают переводчиками несколько пленных немцев, родом из Поволжья, как например, Яков Шон-Майер <и некий> Гельмут. Они были вскоре отпущены из лагеря. От особого отдела работал военнопленный лейтенант Омельяненко Павел (уроженец Донбасса и по профессии шахтёр), уехавший в начале весны 1943 года в Германию.»

«Здоровые и крепкие образовали так называемый рабочий батальон, из которого водили на работу в город и на внутрилагерные работы. Были вывешены объявления: «За укрывательство от работы – РАСТРЕЛ!»

«РАСПОРЯДОК ЛАГЕРЯ Шталага 342 до карантина был такой:

1. Подъём в 5 часов утра для некоторых отрядов (которые ходили на работу) для получения пищи. Все остальные стояли в колоннах, ожидая свою очередь.

2. Получив пищу (100 грамм хлеба и 1 литр супа), шли на работу до вечера.

3. Возвращались с работы разные команды в разное время. Пищи не получали».

Охраны лагеря, – по описанию его начальника Петра Краснопёркина «… насчитывалось первое время около 300 человек в батальоне, а ещё 1000 человек, организованные в 2 батальона, <они> были отправлены из лагеря. Позднее, примерно с октября 1942 года…всё время набирали новых и новых украинцев. …Обучали их строевой подготовке (на немецкий манер) и рассылали по мелким лагерям (являвшимся ответвлениями Молодечненского лагеря). В начале весны начинают регистрировать украинцев и малую часть из них отпускают из лагеря». «Оставшиеся в лагере конвоировали военнопленных… Командиром 1-й УКРАИНСКОЙ РОТЫ был сначала Карбус (командир царской армии …, а при Советской власти – киноартист). Затем вместо него был назначен Захар Винник из Винницкой области. Командирами взводов были: капитан Ляшенко, Николай Пятов (Москва). Помощниками командиров взводов: Долгопятов Василий, Бондаренко Николай. В украинской канцелярии работали Туляков Николай и Мельштинский Василий».

«После снятия карантина <зимой 1942 г.> в лагерь прибывают новые партии пленных. Команды рабочие снова начинают ходить на работы в город». Повсюду вывешены объявления, что украинцы будут отпущены домой сейчас же, как только освободится транспорт, теперь занятый для военных действий.»

«Появились в лагере газеты и журналы. …Все они издавались на русском языке, а журнал «Новый путь» – и на белорусском. «Клич» издавался в Берлине, а «Правда» - как будто бы в Пскове. Очень много шума в них было о котлах у Вязьмы, Харькова и в других местах. Почти ежемесячно подводились итоги потерь Красной Армии (около 10 миллионов по данным газеты Русь, пленными и убитыми и 30 тыс. орудий разного калибра. Много статей печаталось о том, что Красная Армия терпит поражения ввиду плохой связи (устаревшие методы и аппаратура). Много статей было о «русском патриотизме». Судя по языку этих статей (язык содержал старорежимные обороты), писаны они были белоэмигрантами. Изо всех самой реакционной была газета Руль».

Именно с этой немецко-белоэмигрантской пропагандой боролась подпольная группа в Шталаге 342, к которой и присоединился военнопленный Б.Г. Коршунов. В своём письме к тов. Маленкову он сообщал, что «в марте-апреле 1942 г. в лагере Молодечное включился в группу подпольных работников по борьбе с фашистами и вел эту борьбу до освобождения из плена (апрель,1945 г.)».

14 июня 1942 г. отца переводят в офицерский лагерь 336/Z, расположенный в небольшом литовском городке Кальвария и являющийся филиалом каунасского Шталага 336. Здесь он проведёт 3,5 месяца. С весны 1942 г. и до конца 1943 г. в Офлаге 336/Z содержалось 4500 солдат и командиров Красной Армии, из которых за эти 2 года умерло около 1500 человек. Лагерь выполнял роль сортировочного пункта для военнопленных перед их отправкой в Германию.

Рис.10_Стр.14. На чёрно-белом фото представлен вид лагеря для советских военнопленных в Кальварии военного периода, включающий дополнительную казарму и прогулочные площадки для заключённых, которые были затем снесены (см. современное фото на вставке справа).

Бывшие узники офлага в Кальварии сообщают, что военнопленные размещались «на голых деревянных двухэтажных нарах … Еда, в виде жидкой баланды, полагалась 1 раз в сутки. Несменяемая, изношенная до дыр и лохмотьев, одежда не укрывала от холода».

28 октября 1942 года отца переводят в центральный литовской лагерь 336 в Каунасе, где до отправки в Германию он проведёт следующие 5 месяцев. Шталаг 336 был создан ещё в июле 1941 года. Комендант лагеря полковник Gerhart в своих Указаниях Руководителям Рабочих Команд писал: «Каждый военнопленный является врагом и поступать с ним надо соответственно.» На основе этой директивы немецкие солдаты и конвоиры распоряжались жизнью военнопленных по своему усмотрению.

Рис.11_Стр.15. Трудовой лагерь в Каунасе (Ковно) был размещён в фортах (№7-слева и №6-справа) старинной постройки 1889 года.

Большинство военнопленных этого лагеря жили во рву форта №6 под открытым небом, а некоторые в неотапливаемых тёмных казематах форта. Военнопленные получали ежедневно 100–200 граммов суррогатного хлеба, иногда картофельную шелуху или бурду из гнилой свёклы. От голода, холода, избиений и болезней военнопленные массово умирали. Если военнопленный попадал в лагерную больницу, чаще всего это означало, что он скоро умрёт.

ЛАГЕРЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ГЕРМАНИИ

Следующим пунктом назначения 6-кратного лагерного узника Бориса Григорьевича Коршунова (Кокшенева) стал трудовой лагерь вблизи города Фаллингбостель, в Нижней Саксонии Германии.

Рис.12_Стр.16. Расположения лагерей для военнопленных вблизи гор. Фаллингбостеля. С июля 1942 г. Шталаг XI-Д был расформирован и включён в состав Шталага XI-Б.

28 марта 1943 г. отца доставляют на принудительные работы в Шталаг XI-Б.

Рис.13_Стр.17. Лагерные бараки для рабочих команд (слева) были огорожены «электрическим забором». У Центральных Ворот лагеря XI-Б (справа) и вне лагеря неслись охранная и гарнизонная службы.

Шталаг XI-Б был построен в 1937 г. как жилье для рабочих, строящих временные бараки для проведения учебных занятий на военных полигонах. Первые советские военнопленные стали поступать уже с июля 1941 года. Из-за нехватки мест в бараках, заключенные жили в землянках, ими же вырытыми.

К концу года в Stalag XI-B было свезено 10 тыс. советских офицеров. Команда СС выделила старших офицеров из советских военнопленных, руководителей коммунистической партии и евреев и отправила их в концентрационные лагеря. …В начале 1942 г. рацион советских заключенных был немного увеличен, чтобы обеспечить их возможность работать. Этого, однако, уже было недостаточно, так что многие заключенные умерли от истощения.

Шталаг IX-Б был административным центром по управлению работ военнопленных в регионе. На пике развития в нём насчитывалось около 80.000 военнопленных, распределённых по 1.500 рабочим командам, работающих в сельском хозяйстве и промышленности. Несмотря на запрет по Третьей Женевской Конвенции, военнопленных из Stalag XI-B также использовали на военных заводах (по материалам Википедии).

2 апреля 1943 г., уже на первой неделе своего пребывания в Шталаге XI-Б, отец совершает вторую попытку побега из плена. Об этом факте он упоминает в своём ПИСЬМЕ К ТОВ. МАЛЕНКОВУ 1953 г. на стр. 3:

«Когда был отправлен из лагеря Каунас в Германию на работу на дерево-отделочную фабрику, через 5 дней сбежал, был пойман, наказан розгами, посажен в карцер и затем отправлен в штрафной лагерь <точнее, штрафную команду>. И здесь вёл подпольную работу». Позднее, «симулируя болезнь, добился отправки в госпиталь военнопленных, где снова продолжал работу против немцев»

Рассчитывая на то, что новый вождь Партии имеет отличное Сталина отношение к коммунистам, попавшим в плен не по своей воле и не по своей вине, отец в очередной раз сообщает, что подпольная «борьба за разгром фашисткой Германии велась путем организации срыва производства через пленных, насильно отправляемых из лагерей на заводы и фабрики, путем организации срыва этих отправок, организации побегов с производства и из лагерей. Разъяснялась пленным лживость утверждений фашистов и неизбежность их гибели… Кроме того, считал своим долгом, особенно как бывший работник НКВД, изучать предателей и шпионов, чтобы разоблачать их впоследствии.»

Условия содержания в плену немцами военнопленных из Европы и Америки резко отличались от таковых для русских и, возможно, поляков. Интересным представляется описание англичанами взаимоотношений с охранниками и их методов сопротивления военной Германской машине. Методы сопротивления наших союзников включали: обманы охранников при заключении договоров, совершения «диверсий» на работе, включая подкладывание «бомб» замедленного действия из… земли и песка.

Рис.14_Стр.19. Фото, снятое в Шталаге XI-Б в момент ведения переговоров, при которых «заключенные проявляют готовность обмануть своих охранников.

9 апреля 1943 г., находясь в рабочей команде №123 штрафного лагеря отец совершает 3-ю попытку побега (о чём кратко отмечает в своих записках из Пархима (см. фрагмент 8-й стр. на Рис.7_Стр.10 выше). На этот раз он сообщает о 3-недельном «побеге по Германии <на расстояние> ~300 км».

12 мая 1943 г. отца вылавливают и возвращают в лагерь. Для начала его помещают на 3 дня в «карцер», а затем, ровно на 3 месяца определяют в «штрафную роту», где он в составе особой рабочей команды №131 выполняет тяжёлые работы на «канале». Эти работы подрывают его здоровье.

15 ноября 1943 г. заключённый Коршунов переводится в лагерь Bergen-Belsen (Stalag XI-С, также обозначаемый как Шталаг 311), расположенный в 23 км от Фаллингбостеля, между гор. Бельген и дер. Бельзен. В лазарете этого лагеря ему делают хирургическую операцию, и он проводит в этом лагере следующих долгих 4 месяца.

Рис.15_Стр.20. Лагерь для военнопленных Stalag XI-С (или Шталаг 311), или лагерь в Бельген-Бельзене Нижней Саксонии. Лазарет располагался в бараке №43.

Созданный первоначально как трудовой лагерь для военнопленных, Шталаг XI-Ц был закрыт в апреле 1943 г. и преобразован в концентрационный лагерь временного содержания. На фоне высокой смертности среди заключённых, лагерь в Берген-Бельзене был одним из немногих, в котором не было газовых камер.

20 марта 1944 г. отца возвращают лагерь Фаллингбостеля, где он снова приступает к тяжёлым работам на канале в штрафных командах №131 и №134.

18 ноября 1944 г. отец снова попадает в лазарет в Берген-Бельзене. В декабре в лагере возникает вспышка эпидемии тифа, от которой умирает чешский военнопленный, всемирно известный художник и писатель ЙОЗЕФ ЧАПЕК.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ НЕМЕЦКОГО ПЛЕНА

15 апреля 1945 г. лагерь в Берген-Бельзене был добровольно сдан 11-й дивизии Британских вооружённых сил. На этот момент отец уже был переведен в «свой» лагерь.

16 апреля 1945 г. оба лагеря в Фаллингбостеле (Шталаги XI-Б и 357) были освобождены силами 11-й гусарской эскадрильи и разведывательного отряда 8-го гусарского полка британских войск. У главных ворот лагеря освободителей встретила охрана лагеря, сопровождаемая военнопленными английских воздушно-десантных войск, возглавляемыми безупречно одетым Джоном К. Лордом.

Рис.16_Стр.21. Британские военнопленные празднуют своё освобождение у Центральных Ворот Шталага XI-B. 16 апреля 1945 г.

Как можно видеть из этого снимка, военнопленные американцы, русские, итальянцы, французы и поляки встречали своих освободителей вдоль лагерного забора. На крышах бараков можно рассмотреть и лагерную охрану.

По всей Германии в конце войны происходила массовая эвакуация лагерей для военнопленных. Она проводилась в форме пеших маршей бывших военнопленных по 3-м главным маршрутам, – Северному, Центральному и Южному, которые в основном имели своим конечным пунктом назначения Фаллингбостель. Там был организован Сборный Пункт военнопленных, управляемый Штабом по репатриации.

Рис.17_Стр.22. Работники политотдела корпуса советских военнопленных при Штабе Сборного пункта в Фаллингбостеле. Мой отец стоит по правую руку от начальника отдела - вторым слева во втором ряду. Фаллингбостель, май-июнь 1945.

По возвращению в Фаллингбостель из Берген-Бельзена в течение 2,5 месяцев отец занимал должность заместителя начальника политотдела Корпуса по репатриации советских военнопленных, доставляемых на территорию бывшего лагеря XI-Б.

28 июня 1945 г. Коршунов Борис Григорьевич (сменивший английскую солдатскую форму на офицерскую) награждается начальником Штаба Корпуса, капитаном Лубянским Почётной Грамотой и золотыми часами «за развёртывание культурно-массовой работы по Корпусу и за организацию и проведение олимпиады художественной самодеятельности».

Рис.18_Стр.23. Заседание политотдела Штаба Корпуса Сборпункта проводит заместитель начальника Кокшенёв Б.Г. (под псевдонимом Коршунов), Фаллингбостель, июнь 1945 года.

7 июля 1945 г. в гор. Пархиме, что находится в Померании в 190 км от Фаллингбостеля, в соответствии с международными правилами по репатриации военнопленных состоялась передача Коршунова союзниками представителям советской армии.

8 августа 1945 г. отец с группой товарищей совершает недельную поездку по круговому маршруту Пархим-Берлин-Шверин-Пархим, в которой они предоставляют Отделу Контрразведки Белорусского фронта в Берлине все необходимые материалы для их проверки в органах НКВД (Народного Комиссариата Внутренних Дел).

14 августа 1945 г., вернувшись в Пархим, отец составляет дополнительное письмо в «НКВД от <имени> группы товарищей, участников подпольных антифашистких организаций (АФО)». В нём он сообщает, что их работа, проводимая в «ряде городов и промышленных центров Германии ... <была направлена> на подрыв военной и экономической мощи фашисткой Германии». И что работа в подпольных АФО велась «путём саботажей, диверсионных актов, массовых побегов, пропаганды против так называемого «русского освободительного движения Власова», <а также> путём срыва мероприятий немецкого командования…». Как можно видеть, методы подпольной работы русских военнопленных несколько отличались от методов договоров с охраной и подкладывания бомб замедленного действия из песка, описанные выше бывшими военнопленными бывших союзных армий.

28 августа 1945 г. отец приводит в порядок свои мысли и составляет свои записки военнопленного из Пархима. Там он составлял детальные отчёты о всех свои вынужденных заграничных командировках ( затянувшихся на долгие 3 года, 10 месяцев и 2 недели), включая Белоруссию (2 лагеря за 8 мес.), Литву (2 лаг. за 9 мес. и 2 нед.) и Германию (2 лаг. за 2 г. и 5 мес.).

ПОСЛЕВОЕННАЯ ИСТОРИЯ НЕМЕЦКИХ ЛАГЕРЕЙ

За период 1943—1945 годов в нацистском концентрационном лагере Берген-Бельзен умерли около 50 тысяч заключённых, из которых 35 тысяч стали именно жертвами тифа. В течение двух недель после освобождения умерло 9 тысяч, а к концу мая — ещё 4 тысячи человек. В конечном итоге лагерь был сожжён, чтобы остановить распространение эпидемии.

Рис.19_Стр.24. Сожжения концентрационного лагеря англичанами в Берген-Бельзене, предположительно май 1945 года

Рис.20_Стр.24. Памятная доска, установленная англичанами на месте сожжённого лагеря.

На памятной доске сообщается, что «в этом месте располагался печально известный Бельзенский концентрационный лагерь, освобождённый англичанами 15 апреля 1945 года. Здесь были обнаружены 10 тысяч незахороненных трупов и ещё 13 тысяч узников умерли вскоре после освобождения. Все они являются жертвами нового немецкого порядка в Европе и являются примером нацисткой культуры».

Послевоенный Stalag XI-B в Фаллингбостеле вначале был использован британцами по своему прямому назначению, – на его территории был размещён лагерь для интернированных членов нацистской партии. Затем лагерь служил центром содержания немецких беженцев и перемещённых лиц. В конце концов, лагерь был снесен, и теперь большую часть территории занимает жилой массив. Единственное сохранившееся строение – это хижина для дезинфекции. В настоящее время Фаллингбостель является военной базой 7-й бронетанковой бригады британских войск в Германии.

Рис.21_Стр.25. Мемориальные ворота в Шталаге XI-Б и памятная плита в честь советских военнопленных, узников 3-х лагерей.

В 60-ю годовщину освобождения лагеря были открыты мемориальные ворота и установлены памятные плиты в честь военнопленных из 13 стран, которые были узниками 3-х лагерей в Фаллингбостеле в период 1939–1945 годов. Всего в лагерях XI-Б и XI-Д погибло около 30 тысяч советских военнопленных.

ПОСЛЕВОЕННАЯ ИСТОРИЯ ОТЦА

Вся военная и послевоенная история старшего лейтенанта артиллерии Б.Г. Кокшенёва, политработника дивизии народного ополчения при Штабе З3-й армии, во многом очень схожа с историей генерал-майора артиллерии И.П. Прохорова из 20-й армии, также попавшем в плен в Вяземском котле. Как уже отмечалось выше, после 3-х лет (6 мес. и 2-х нед.) лагерей Прохоров Иван Павлович был также освобождён англичанами в Германии в апреле 1945 года. После тщательной проверки органами НКВД он смог вернуться в Москву и продолжить свою военную и преподавательскую карьеру в Военной Академии Генерального Штаба. Бывший военнопленный Кокшенёв Борис Григорьевич из Пархима также вернулся в Москву.

В сентябре 1945 г. отец был зачислен в аспирантуру Московского Горного Института им. И.В. Сталина.

В военный и послевоенный период была в употреблении широко распространённая цитата, приписываемая Сталину: «В Красной Армии нет военнопленных, есть только изменники и предатели Родины». Первая же проблема, с которой отец столкнулся в Москве, это то, что его квартира в Дорогомиловском студенческом городке была уже занята новым жильцом, заселившимся 23.03.1942. Даже распоряжение прокурора Киевского р-на г. Москвы от 16.10.1945 о принудительном выселении, обусловленного тем, «что в настоящее время гр. КОКШЕНЕВ возвратился в Москву по месту постоянного жительства и просит освободить свою площадь», не возымело результата. Отцу не удалось ни восстановить свои права на жилплощадь, ни восстановиться в Партии.

25 октября 1945 г. отец пишет коллективное письмо В ЦК ВКПб на имя тов. СТАЛИНА ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА. Кроме изложения методов работы подпольных АФО в Германии, он также сообщает, что его и его товарищей, проживающих в Москве очень «волнует положение о восстановлении в Партии и на работе по <их прямым> специальностям». Письмо подписали «следующие товарищи»: «МИНЦ Марк Григорьевич, 1912 г.р., член ВКПб с 1932 г., выпускник Академии им. Фрунзе…; ОВЧИННИКОВ Георгий Григорьевич, 1895 г.р., член ВКПб с 1919 г., доцент каф. Марксизма-Ленинизма, проживающий …; КОКШЕНЕВ Борис Григорьевич, 1911 г.р., канд. в члены ВКПб с 1939 г., научный работник Московского Горного Института, проживающий по адресу: Москва, 2-я Извозная, д. №29, корп. 7, кв. 66 и ПЧЁЛКИН Фёдор Ефимович, 1984 г.р., член ВКПб с 1938 г., рабочий».

30 декабря 1948 г. «в Московском Горном Институте им. И.В. Сталина состоялась защита диссертации на звание кандидата технических наук на тему Исследование Интенсивности Процесса Замораживания Грунтов». Однако из-за самого факта пребывания в немецком плену отцу не удалось ни остаться в МГИ на преподавательской работе, ни найти подходящую работу в Москве. В связи с рождением второго сына и осложнёнными жилищными условиями, отец принимает решение о переезде с семьёй в город Харьков.

В феврале 1949 г. отец приступает к научно-исследовательской работе в Харьковском Всесоюзном Научно-Исследовательском Институте Организации и Механизации Шахтного Машиностроения (ВНИИОМШС), где он создаёт лаборатории по исследованию способов проходки шахтных стволов.

11 апреля 1949 г. отцу, семья которого уже составила 4 человека, была предоставлена 3-комнатная квартира по адресу ул. Косая, д. 6а, кв. 5. Угловая квартира с балконом располагалась на втором этаже нового, ещё недостроенного немецкими военнопленными двухэтажного кирпичного дома. Дом строился на Павловке, в окраинном районе города Харькова, в окружении частных одноэтажных домов. На подъездах к нему дорога еще не была вымощена брусчаткой. Этот дом представлял первое «высотное» здание с русской печкой на кухне. Вокруг дома располагались два-три десятка рабочих бараков с таким же печным отоплением. Бараки были снесены в начале 1950-х.

Немецких военнопленных широко использовали для восстановления народного хозяйства, разрушенного во время войны. Немцев также активно использовались при восстановлении старого и возведении нового жилого фонда. Их репатриация из СССР должна была состояться 31 декабря 1948 г., но на практике она затянулась до 1950 года.

10 июня 1953 г., не дождавшись ответа от Сталина, отец уже из Харькова направляет письмо на имя Секретаря ЦК КПСС тов. МАЛЕНКОВА Г.М., в котором впервые описывает краткую историю своего пленения, которая была процитирована выше. Однако главным мотивом письма является описание на своём личном примере проблем бывших военнопленных, с которыми те повсеместно сталкивались в послевоенный период. Автор этих строк должен также признать, что поскольку в своих анкетах было указано, что «отец был в немецком плену», то он оставался «невыездным» в течение 15-ти лет своей научной карьеры. Этот период начался с 1975 г., когда он был вынужден отказаться от приглашения профессора Ван Кранендонка выполнить под его руководством кандидатскую диссертацию в Канадском университете в Торонто.

Среди «препятствий, чинимых со стороны отдельных руководителей», отец сообщает Маленкову, что ему «не доверяют чтение лекций и даже <проведение> консультаций студентов по специальным способам проходки стволов шахт…, которым посвящено более 20 лет жизни…». В 1951 г. отец «был отстранен от руководства им же организованной лаборатории» и выведен из состава Ученого Совета института. И далее, «на прямой вопрос директору ВНИИОМШСа <по поводу> отстранения …, тот ответил: «Не могу доверять, ты был в плену. На этот счет имею указания ОБКОМА».

Фото отца на первомайской демонстрации, приблизительно, год 1955-й.

Письмо к тов. Маленкову отец заканчивает словами надежды, «что найдутся способы испытать, проверить меня, в результате этого будет снято с меня недоверие, ограничивающее мои возможности и стремления к более плодотворной работы на благо Родины». Возможно, что именно это письмо возымело действие и отца назначают начальником отдела Специальных Методов Проходки Шахтных Стволов.

1 сентября 1962 г. Б.Г. Кокшенёв проходит по конкурсу на старшего преподавателя на кафедре теплотехники в харьковском Украинском Заочном Политехническом Институте, где затем занимает должность доцента. В этот период он был удостоен награды медалью «За Победу над Германией».

6 апреля 1985 г. активная антифашистская работа плену Б.Г. Кокшенёва была дополнительно отмечена Орденом Отечественной войны II-й степени. После смерти мамы отец переезжает из Харькова в Москву.

8 мая 1991 г. отец скончался.

***

20 июня 2021 года

Валерий Борисович Кокшенёв

Бело Оризонти, Бразилия

Свидетельство о публикации №221062301273